天眼之父——南仁东(人物传记)PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:512.00 KB

- 文档页数:8

南仁东,“中国天眼”之父作者:来源:《学苑创造·C版》2017年第12期他从壮年走到暮年,把一个朴素的想法变成了国之重器,成就了中国在世界上独一无二的项目。

北京时间9月15日23点23分,我国著名天文学家、国家重大科技基础设施建设项目——500米口径球面射电望远镜(FAST)工程首席科学家、总工程师南仁东先生因病逝世,享年72岁。

72岁的南仁东,把仿佛挥洒不完的精力留给了“中国天眼”——世界最大口径的射电望远镜FAST。

从某种程度上说,他成就了FAST,FAST也成就了他。

1945年出生的南仁东,从小成绩优异,高考时以平均98.6分(百分制)的优异成绩夺得“吉林省理科状元”称号,并考入清华大学无线电系,是当时四平地区(现四平市)10年间唯一考入清华大学的高材生。

考入清华大学后,南仁东为了自修英语(主修俄语)常常一个人在公交车上学习,往往从始发站学到终点站。

在自修英语期间,南仁东整日抱着一本英语词典,采取背会一页撕掉一页的办法学,直至脱离字典。

从清华大学电子工程系毕业后,南仁东在东北的一个无线电厂一干就是十年。

改革开放后,他曾代表中国天文台的专家在国外著名大学当过客座教授,做过访问学者,还参加过十国大射电望远镜计划。

这位驰骋于国际天文界的科学家,曾得到美国、日本天文界的青睐,却在20世纪90年代中期毅然舍弃高薪,回国就任中国科学院北京天文台副台长。

当时他在国内一年的工资,只等于国外一天的工资。

1984年,南仁东使用国际甚长基线网对活动星系核进行系统观测研究。

在这一领域的早期发展阶段,主持完成欧洲及全球网10余次观测,首次在国际上应用VLBI“快照”模式,取得丰富的天体物理成果;VLBI混合成图,达到当时国际最高动态范围水平;建立国内相关后图像处理中心,使上世纪80年代国内进行VLBI数据分析成为可能。

多年的突出成果得到国际同行赞誉和认可,由于他在甚长干涉 VLBI 领域的工作显示度,2006年,在南仁东本人不在场的情况下,被国际天文学会射电天文分部选为主席。

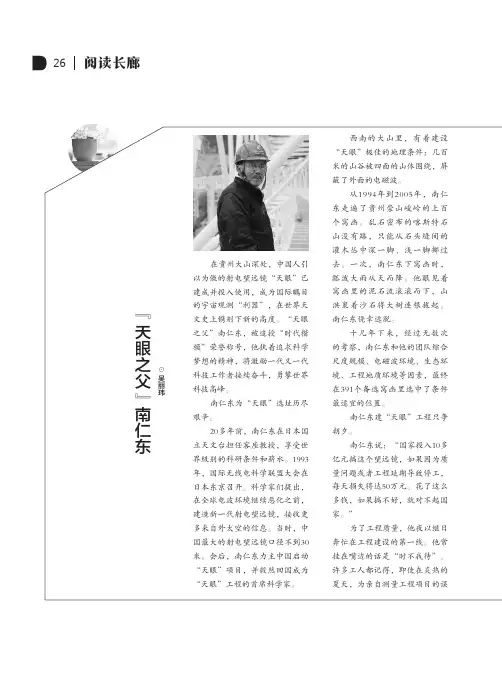

阅读长廊26在贵州大山深处,中国人引以为傲的射电望远镜“天眼”已建成并投入使用,成为国际瞩目的宇宙观测“利器”,在世界天文史上镌刻下新的高度。

“天眼之父”南仁东,被追授“时代楷模”荣誉称号,他执着追求科学梦想的精神,将激励一代又一代科技工作者接续奋斗,勇攀世界科技高峰。

南仁东为“天眼”选址历尽艰辛。

20多年前,南仁东在日本国立天文台担任客座教授,享受世界级别的科研条件和薪水。

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本东京召开。

科学家们提出,在全球电波环境继续恶化之前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的信息。

当时,中27文体阅读(参考答案见73页)73c a n k a od a a n参考答案参考答案《小满》参考答案:1.小说和电影中的人物名字叫“小满”,她们的特征和小满的节气特征相吻合;照应前文作者对小满这一节气“不甚了了”这一内容,将小满这一节气的生机和年轻女孩的纯洁、活泼、朝气联系起来,引出下文的写作内容;丰富文章内容,增强文章的可读性,吸引读者阅读。

2.小麦渐满、最忌大风、适合放蜂(酿蜜)。

3.运用比喻、排比、反问等修辞手法,形象生动地表现出了初恋的纯洁美好。

多用整句,读起来朗朗上口,有音韵美。

语言典雅,化用诗句,富有诗意。

4.写出了自己那一代人年轻时,要到大风大雨中去锻炼的时代特征,表达了作者对此的反思批判及要遵循生命的客观规律这一态度。

为下文作者表达呼吁人们在人生的小满时节,少挑刺、多栽花作铺垫。

亦可答“为结尾点明主旨作铺垫。

”5.串联全篇,使结构更加严谨。

一语双关,既指小满节气的特点,又象征人生朝气勃勃、美好纯真、青涩脆弱的青春时节。

作者借“小满”这一节气,表达了作者告诫年轻人要自我珍重。

并希望时代、社会珍惜爱护年轻人,尊重生命成长的规律。

《棉花的味道》参考答案:1.棉花。

种植管理与采摘;用棉花为儿女做衣物;年老后仍然使用棉织品。

2.(1)示例:形容大雪覆盖田野的特点,外形与质地非常贴切,表现出作者对棉花的喜爱之情。

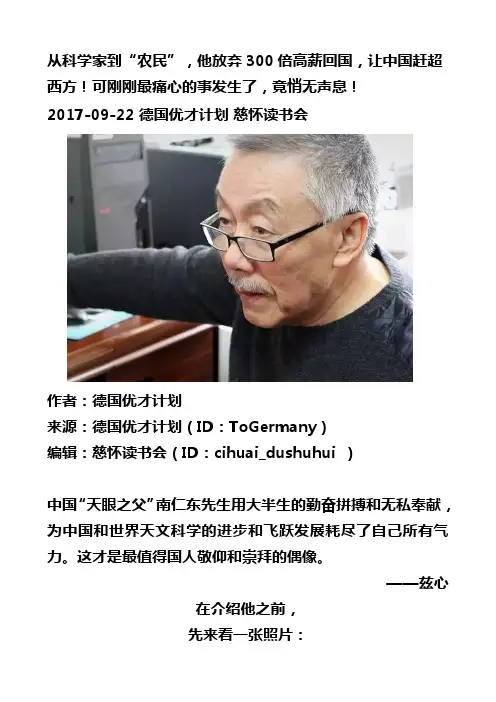

从科学家到“农民”,他放弃300倍高薪回国,让中国赶超西方!可刚刚最痛心的事发生了,竟悄无声息!2017-09-22 德国优才计划慈怀读书会作者:德国优才计划来源:德国优才计划(ID:ToGermany)编辑:慈怀读书会(ID:cihuai_dushuhui )中国“天眼之父”南仁东先生用大半生的勤奋拼搏和无私奉献,为中国和世界天文科学的进步和飞跃发展耗尽了自己所有气力。

这才是最值得国人敬仰和崇拜的偶像。

——兹心在介绍他之前,先来看一张照片:照片上的人,面容沧桑、皮肤黝黑,如果初次见面,大概每个人都会觉得他是个农民,就连他自己都自称是农民。

可是你知道吗?就是这位“农民”,造出了一口世界最牛的“大锅”,因为它叫:天眼,它震惊了全世界!天眼,到底有多牛?它是我国自主知识产权,大国重器,苍穹之眼,是世界上最大,最灵敏的单口径射电望远镜!比德国波恩100米望远镜,灵敏度高10倍,比美国阿雷西博350米望远镜,综合性高10倍,它一开机,就能收到,1351光年外的电磁信号,未来可用于捕捉外星生命信号!2016年天眼刚竣工,国家领导人就发来贺信,因为它让中国天文赶超了西方!可刚刚最痛心的事情发生了,竟悄无声息,无人问津!他,就是南仁东1945年,他出生于吉林辽源,从小就是个妥妥的学霸,高考时更是以平均98.6分的成绩,夺得吉林省理科状元,入清华大学无线电系学习。

他也是当地10年间,唯一考入清华的高材生。

南仁东的成绩单学业这么牛?他一定是书呆子吧?可让人意想不到的是,他不仅是学霸,还是一个浪漫的冒险家。

大学时,他就利用大串联的机会,从广州到新疆天山,潇洒游遍大半个中国。

毕业后,正赶上文革,他被下放到吉林的车间,他干什么像什么,无所不精,开山放炮、水道、锻造……临了还当上了厂里的技术科长。

在才艺方面,他也毫不逊色。

刚被下放时,留着一头长发,活脱脱一副艺术家的气质。

他的绘画水平也十分精湛。

如此多才多艺的他,有太多的职业可以选择,可最终,他却选择了天文……不是都说天文不好考吗?有股倔劲的他一定要考。

中国天眼之父中国天眼,全名“五百米口径球面射电望远镜”,是目前世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜,位于中国贵州省的大方县,坐落于群山之间的盆地里。

这座望远镜由中国科学院主导研发,被誉为中国天眼之父。

中国天眼的建造始于2011年,并于2016年竣工,同年开始投入运行。

它的独特之处在于其巨大的口径和灵敏度,使得它能够探测并研究太空中更远、更深的物体。

它的直径达到500米,超过了美国波多黎各的阿雷西博大型射电望远镜,成为当时世界上最大的射电望远镜。

而在2019年,中国天眼的技术革新获得了美国射电天文学学会的认可,被正式列为“世界级天文台”。

中国天眼的设计和建造经历了许多挑战和困难。

由于其巨大的构造和复杂的技术要求,这个项目需要克服许多工程问题。

一方面,建造一个如此庞大的望远镜需要解决土地利用和环境保护等问题;另一方面,需要考虑到天眼的操作和设备升级。

然而,凭借中国科学院和相关研究机构的努力,这个项目最终成功地建成,成为了中国天文学的重要里程碑。

中国天眼的运行对天文学和天体物理学的发展产生了深远的影响。

它可以探测到远离地球数百万光年的天体,使科学家能够研究不同天体的形成和演化过程。

通过收集天体射电波,中国天眼可以揭示宇宙中隐藏的奥秘,例如黑洞、脉冲星和宇宙微波背景辐射等。

此外,中国天眼还为搜寻外星文明和扫描太空碎片等任务提供了巨大的帮助。

中国天眼迅速成为了吸引世界目光的热点。

自投入运行以来,来自全球各地的科学家和研究人员纷纷来到中国天眼开展研究工作。

许多国家的科学家与中国天眼团队携手合作,共同推动了射电天文学的进展。

中国天眼的建成也为我国的科技实力提升做出了巨大贡献,使中国在国际科学舞台上站稳了脚跟。

除了科学研究,中国天眼还对当地经济和旅游业产生了积极的影响。

大方县的旅游业得到了极大的发展,吸引了大批国内外游客前来观光和探索中国天眼。

同时,把中国天眼作为一个旅游景点,也为当地提供了就业机会和经济收益。

南仁东的故事缅怀中国天眼之父南仁东:曾舍高薪回国,1年工资等于国外1天北京时间9月15日23点23分,我国著名天文学家、国家重大科技基础设施建设项目——500米口径球面射电望远镜(FAST)工程首席科学家、总工程师南仁东先生因病逝世,享年72岁。

此前的23年时间里,他从壮年走到暮年,把一个朴素的想法变成了国之重器,成就了中国在世界上独一无二的项目。

让我们走近他执着的一生,缅怀南老,致敬科学精神!一生传奇南仁东的名字,与FAST密不可分。

洪亮的嗓音,如今变得嘶哑,曾跑遍大山的双腿也不再矫健。

72岁的南仁东,把仿佛挥洒不完的精力留给了“中国天眼”——世界最大口径的射电望远镜FAST。

某种程度上,他成就了FAST,FAST也成就了他。

1945年出生的南仁东,一生极富传奇色彩。

他经历“文革”动乱,从清华大学电子工程系毕业后,在东北的一个无线电厂一干就是十年。

改革开放后,他代表中国天文台的专家曾在国外著名大学当过客座教授,做过访问学者,还参加过十国大射电望远镜计划。

这位驰骋于国际天文界的科学家,曾得到美国、日本天文界的青睐,却在20世纪90年代中期毅然舍弃高薪,回国就任中国科学院北京天文台副台长。

当时他一年的工资,只等于国外一天的工资。

“南老师20多年只做了这一件事。

”南仁东的同事和学生们如此评价。

故事要从24年前说起。

1993年,日本东京,国际无线电科学联盟大会上,科学家们提出,在全球电波环境继续恶化之前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。

南仁东跟同事说:“咱们也建一个吧。

”南仁东参加早期的大窝凼选址没有多少人看好这个设想。

能不能找到合适的地方?施工难度能不能克服?这些都是未知数。

南仁东带着300多幅卫星遥感图,跋涉在中国西南的大山里。

他要寻找当地的窝凼——几百米的山谷被四面的山体围绕,正好挡住外面的电磁波。

有的荒山野岭连条小路也没有,当地农民走着都费劲。

但访山归来,南仁东心里有了底,正式提出利用喀斯特洼地建设射电望远镜的设想。

中国天眼之父“南仁东”事迹简介中国天眼之父“南仁东”人物生平南仁东于1945年出生在吉林省辽源市龙山区,6岁上学,先后就读于辽源中兴小学校、辽源四中、辽源五中,因学习成绩异常突出,屡获学校表彰。

1963年,南仁东以高考平均98.6分(百分制)的优异成绩夺得"吉林省理科状元"称号,并考入清华大学无线电系。

1963年9月-1968年7月,就读于清华大学无线电系真空及超高频技术专业,获学士学位。

1978年9月-1987年7月,就读于中国科学院研究生院(导师王绶管),先后获理学硕士和博士学位。

1984年始,南仁东使用国际甚长基线网对活动星系核进行系统观测研究。

在这一领域的早期发展阶段,主持完成欧洲及全球网十余次观测。

首次在国际上应用VLBI"快照"模式,取得丰富的天体物理成果;VLBI混合成图,达到国际最高动态范围水平。

建立中国相关后图像处理中心,使80年代中国进行VLBI数据分析成为可能。

1993年,在日本国际无线电科学联盟大会上,科学家们提出,在全球电波环境继续恶化之前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。

南仁东跟同事们说:"咱们也建一个吧。

"1994年7月,500米口径球面射电望远镜(FAST)工程概念提出。

1994年始,南仁东提出利用喀斯特洼地作为望远镜台址,建设巨型球面望远镜作为国际SKA的单元,开始启动贵州选址工作。

为了给500米口径球面射电望远镜(FAST)工程选址,带着300多幅卫星遥感图,跋涉在中国西南的大山里,先后对比了1000多个洼地,时间长达12年。

1995年11月,"大射电望远镜"中国推进委员会成立,由南仁东任主任。

20XX年,南仁东,任国际天文学会射电专业委员会委员主席,为中国天文学界第一次在此层面任职,在国际射电天文界得到同行的认可与尊重。

20XX年,FAST973项目正式启动,作为资深咨询专家,南仁东指导FAST973项目"射电波段的前沿天体物理课题及FAST早期科学研究"的立项及组织实施;确立了FAST实现世界首个漂移扫描多科学目标同时巡天的原创科学策略;提出调试阶段全波段监测蟹状星云脉冲星的优先观测计划;建议了用于望远镜调整期及早期试观测的单波束和多波束接收机,前者已投入试观测。

中国天眼之父南仁东的故事文章一:写给青少年小朋友们,今天我要给你们讲一个超级厉害的人的故事,他叫南仁东。

南仁东爷爷呀,从小就特别聪明好学。

他一直梦想着能为国家做出了不起的大事。

长大后,南仁东爷爷决心要建造一个超级厉害的望远镜,这个望远镜就是咱们的“中国天眼”。

为了实现这个梦想,南仁东爷爷吃了好多苦。

他跑遍了好多好多的地方,去寻找最合适的建造地点。

有时候要爬山,有时候要过河,累得气喘吁吁,但是他从来都没有放弃。

在建造的过程中,也遇到了好多好多的困难。

但是南仁东爷爷总是鼓励大家,一起想办法解决。

终于,“中国天眼”建成啦!它能让我们看到更远的宇宙,探索更多的奥秘。

小朋友们,我们要向南仁东爷爷学习,有梦想就要勇敢去追,不怕困难,对不对?文章二:写给成年人咱今天来聊聊南仁东,这位了不起的“中国天眼之父”。

南仁东,那可是个有大志向的人。

他一心想着为咱们国家在天文领域争口气。

当年,国内的天文观测条件那叫一个差。

南仁东心里急啊,他暗下决心,一定要搞出个厉害的望远镜来。

说干就干,他带着团队,翻山越岭,风餐露宿。

选址的时候,走过的山路都数不清。

资金不够,技术难题一个接一个,可南仁东就是不退缩。

他四处奔波,求人帮忙,自己更是没日没夜地研究。

功夫不负有心人,“中国天眼”横空出世。

这可不仅仅是个望远镜,更是南仁东的心血和梦想啊!他的故事告诉咱们,只要有决心,有毅力,没啥事办不成!文章三:写给老年人老伙计们,今天跟大家唠唠南仁东的事儿。

南仁东这孩子,打小就聪明,脑瓜子灵活。

长大了,人家心里装着国家,一门心思搞天文。

那时候,咱国家在这方面落后啊,南仁东不服气,非要争这口气。

为了建“中国天眼”,他那可是吃了大苦头。

荒山野岭的,他带着人就去了,风里来雨里去,遭了不少罪。

可这孩子有股子倔劲,认准的事儿,十头牛都拉不回来。

“中国天眼”建成了,他也累倒了。

咱得记住这孩子,他是咱国家的骄傲!文章四:写给天文爱好者各位天文迷们,今天咱们说一说南仁东。

中国天眼之父南仁东事迹简介南仁东,中国科学院国家天文台研究员,被誉为“中国天眼”之父。

他在中国大型天文设备建设方面做出了巨大贡献,为中国天文学的发展作出了重要贡献。

本文将介绍南仁东的事迹,展示他对中国天眼的辛勤努力和卓越成就。

早年经历南仁东于1964年出生在山东省济南市。

早年的南仁东对天文学和天体物理学产生了浓厚兴趣,并投身于学习和研究。

1986年,他毕业于北京大学物理系,获得学士学位。

接着,他进入中国科学院国家天文台攻读博士学位,并于1991年获得天体物理学博士学位。

对中国天眼的贡献设计和建设南仁东在中国天文学界的贡献主要集中在“中国天眼”——五百米口径球面射电望远镜(FAST)的设计和建设上。

他作为FAST工程的首席科学家,全程参与了FAST的设计、规划和实施。

FAST是世界上最大的单口径射电望远镜,也是中国自主研发的重大科研设施。

南仁东带领团队攻克了众多技术难题,如反射面形状、信号接收和处理等。

他以卓越的科研能力和领导才能,使FAST工程成功地进展和完成。

科研成果除了参与FAST的设计和建设,南仁东还以其深厚的天文学知识和杰出的科研贡献而闻名。

他在射电天文学领域取得了多项重要成果,尤其在脉冲星和银河系结构的研究方面。

南仁东发表了一系列高水平的学术论文,并在国际上取得了广泛的影响力。

他的研究为理解宇宙的演化和宇宙中的各种天体现象提供了重要的理论依据。

国际合作南仁东还十分重视国际合作,在中国天文学界推动了与国际科学组织的密切合作。

他与国际天文学界的一些著名科学家保持着紧密的联系,通过合作研究和交流促进了中国天文学的发展。

这种国际合作不仅为中国天文学带来了先进的科研理念和技术,也为中国在射电天文学领域的发展提供了宝贵的机会。

荣誉和奖励南仁东的杰出贡献得到了广泛的认可和赞赏。

他因其在天文学领域的卓越贡献而获得了多项奖励和荣誉。

2011年,南仁东获得了国家自然科学奖一等奖,以表彰他在射电脉冲星和射电天文台工程中的杰出成果。

天眼科学家南仁东追记“中国天眼”之父、辽源籍科学家南仁东简历资料照片前不久,国家天文台宣布,“中国天眼”FAST发现新脉冲星,其中两颗距离地球分别约4100光年和1.6万光年。

这是我国射电望远镜首次发现脉冲星。

当这一举世瞩目的FAST首批成果公布,引起国内外广泛关注时,距离“天眼之父”南仁东病逝已有1个多月的时间。

20多年的努力钻研,终于让世人看到了研究成果。

“我终于看见了你,而你却再看不见我。

”如今,这是许多人在缅怀和追忆南仁东时内心发出的深情和敬意。

”打小就“野” 少年南仁东的“科学梦”1945年,南仁东出生在辽源市,家里六个孩子中排行老二。

由于家庭条件一般,一家人寄住在外婆家,生活很清苦。

近日,记者走进南仁东弟弟南仁刚的工作画室,与他和南仁东生前的同学了解“天眼之父”小时候的生活和学习情况。

采访中,许多人描述了他们心中的南仁东。

70岁的张平和南仁东过去是邻居,他说:“我从小就很仰慕南仁东,他记忆能力超强,解题方法独特,诗词、文化、绘画等方面样样精通,所以在朋友中比较有威信。

”“上学时南仁东并不是苦读型的学生,我们都喜欢和他在一起玩儿,能长不少知识。

”75岁的董继咸是南仁东的同班同学,由于成绩和表现突出,所以老人对南仁东上学时的情景记忆犹新。

对南仁东少年时光了解比较详细的自然是他的家人。

望着桌子上摆放的哥哥生前照片,南仁刚难掩悲痛,他说与哥哥相处最多的时光便是在童年。

河套摸鱼、弹溜溜、采艾蒿……这些儿时的记忆,让南仁刚至今难以忘怀。

“我哥哥是个有民族气节的人,从小到大都坚定自己的理想信念,为了攻克科研难关,克服了许多常人无法承受的压力和困难。

”每次提及哥哥,南仁刚都会很自豪地向身边朋友和家人述说着自己有个了不起的哥哥。

童年的南仁东创造力和记忆力更是了得,具有超强的逻辑推理能力。

南半球的星星是什么样子的?世界上到底有没有嫦娥……在同龄孩子眼中,南仁东眼光长远,对科学知识有着强烈的渴望。

1963年,南仁东以优异成绩考入清华大学无线电系,毕业后,被分配到通化市无线电厂工作。