寄生虫病学概念

- 格式:ppt

- 大小:7.32 MB

- 文档页数:10

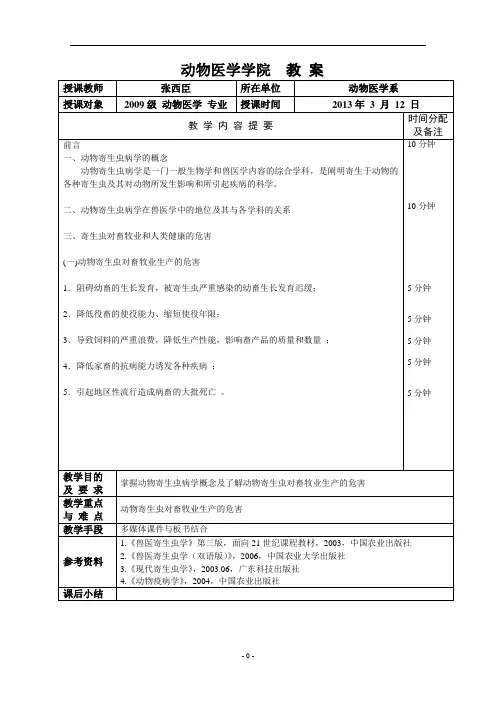

动物医学学院教案动物医学学院教案授课教师张西臣所在单位动物医学系授课对象2009级动物医学专业授课时间2013年 3 月19日教学内容提要时间分配及备注第八章寄生虫病的诊断要领(一)生前诊断一.临床诊断1、临床症状观察1)发热2)腹泻3)贫血4)营养不良和发育障碍5)过敏反应2、流行病学分析二.病原学诊断1)粪便检查2)痰液、鼻液检查3)尿液检查4)肛周刮取物检查5)血液检查6)脑脊髓液检查7)体表及皮肤刮下物检查8)生殖道分泌物检查9)眼及眼分泌物检查10)皮肤及皮肤崩解流出物检查11)组织及病变检查12)胸腹水检查三.辅助性诊断1、动物接种试验2、诊断性驱虫3、X光检查4、CT5、穿刺检查四.免疫学诊断1 环卵沉淀试验2 间接血凝试验3 酶联免疫吸附试验4 间接荧光抗体试验5 乳胶凝集试验6 胶体金技术五. 分子生物学方法1、PCR2、基因探针6分钟4分钟15分钟7分钟8分钟5分钟教学目的及要求熟悉病掌握寄生虫诊断方法教学重点与难点寄生虫诊断方法教学手段板书与幻灯结合参考资料1.《兽医寄生虫学》第三版,面向21世纪课程教材,2003,中国农业出版社2.《兽医寄生虫学(双语版)》,2006,中国农业大学出版社3.《现代寄生虫学》,2003.06,广东科技出版社4.《动物疫病学》,2004,中国农业出版社课后小结授课教师张西臣所在单位动物医学系授课对象2009级动物医学专业授课时间2013年 3 月21日教学内容提要时间分配及备注第九章寄生虫病的防治原则原则:预防为主,防重于治,防治结合。

一、寄生虫病的预防原则1、控制和消灭传染源治疗病畜和病人、带虫宿主2、切断传播途径1)控制和消灭中间宿主或媒介节肢动物2)粪便管理3)科学放牧4)食品卫生监督3、保护易感动物1)加强饲养管理2)药物预防3)疫苗4)健康教育二、寄生虫病的治疗原则治疗原则“标本兼治,扶正驱邪”。

采用特效药物和对症治疗相结合的原则。

医学寄生虫学名词解释

医学寄生虫学是研究寄生虫及其与宿主关系的科学,主要关注对人体有潜在危害的寄生虫。

以下是医学寄生虫学中的一些重要名词解释:

1. 寄生:两种生物共同生活在一起,其中一方受益,另一方受害。

2. 宿主:寄生虫生活的生物体。

根据寄生虫的生活史,宿主可以分为终宿主和中间宿主。

3. 终宿主:寄生虫的成虫或有性生殖阶段寄生的宿主。

4. 中间宿主:在寄生虫的生活史中,幼虫或无性生殖阶段寄生的宿主。

5. 保虫宿主:有些寄生虫不仅寄生在人体,还可寄生在家禽、家畜及野生动物体内,并作为传染源经过肯定途径传播给人。

这类除了人以外的脊椎动物宿主称为保虫宿主。

6. 寄生虫病:由寄生虫侵入人体引起的疾病。

7. 传播途径:寄生虫从一种生物体传播到另一种生物体的方式。

8. 寄生虫的生活史:寄生虫完成其生命周期所需的所有阶段和条件。

9. 免疫逃避:寄生虫为了生存和繁殖而采取的避免或减弱宿主的免疫应答的机制。

10. 共生:两种生物生活在一起,彼此都受益的关系。

以上名词解释仅供参考,如需更准确的信息,建议查阅医学寄生虫学相关的书籍或咨询专业人士。

寄生虫病学的名词解释寄生虫病学是一门研究寄生虫及其引起的疾病的学科。

寄生虫是一种寄生在宿主体内获取营养和生长的生物。

宿主可以是人类、动物或植物。

寄生虫通过与宿主的相互作用,会对宿主的健康产生各种影响,从轻微的不适到严重的生命威胁。

寄生虫病学主要研究以下几个方面。

1. 寄生虫的分类和形态结构: 寄生虫病学研究寄生虫的分类、形态结构和生命周期。

寄生虫可以分为原生动物、线虫、扁虫和多节动物等多个类群。

了解寄生虫的生命周期和形态结构,可以帮助研究者理解寄生虫的生活史、传播途径和感染机制。

2. 寄生虫的感染和传播: 寄生虫通过各种途径感染宿主并传播疾病。

寄生虫可以通过食物、水源、接触传播、媒介昆虫等方式进入宿主体内。

了解寄生虫感染和传播的途径,可以制定有效的预防措施,减少疾病的传播。

3. 寄生虫病的发病机制: 寄生虫病学研究寄生虫与宿主之间的相互作用和寄生虫感染对宿主的影响。

寄生虫可以通过摄取宿主的组织或体液来获取营养,导致宿主营养不良。

此外,寄生虫也可以引发宿主的免疫反应,导致免疫系统功能紊乱,甚至引发过敏反应和自身免疫性疾病。

4. 寄生虫病的诊断和治疗: 寄生虫病学研究寄生虫病的诊断和治疗方法。

寄生虫病的临床表现因寄生虫的种类和感染程度而异,因此需要通过实验室检测方法来确定寄生虫病的确诊。

针对不同的寄生虫病,可以采用相应的治疗方法,包括抗寄生虫药物治疗和手术治疗等。

5. 寄生虫病的预防和控制: 寄生虫病学不仅研究寄生虫病的治疗,还关注其预防和控制。

通过消除寄生虫传播的途径,提高公众对寄生虫病的认识和卫生教育水平,可以有效降低寄生虫病的发生率和传播风险。

在现代寄生虫病学的发展中,随着分子生物学和遗传学等科学技术的进步,研究者可以更深入地探索寄生虫与宿主之间的相互作用。

这些新的研究方法为开发更有效的预防和治疗手段提供了更多的可能性。

总之,寄生虫病学的研究使得人们对于寄生虫及其引起的疾病有了更深入的了解。

通过研究寄生虫的分类、传播途径、感染机制以及诊断和治疗方法,可以制定出更有效的预防和控制措施,保障人类和动植物的健康。

医学寄生虫学总论一.定义:医学寄生虫学也称人体寄生虫学。

是研究与人类健康、疾病有关的寄生虫的科学。

包括医学原虫学、医学蠕虫学和医学节肢动物学。

二.主要概念共生:两种生物之间的共同生活方式A.片利共生(共栖):两种生物生活在一起,其中一方从共同生活中获利,另一方既不获利,也不受害。

B.互利共生:;两种生物生活在一起,双方互相依存,共同受益,这种关系称为互利共生。

C.寄生:两种生物生活在一起,其中一方获利,而另一种生物受到损害,这种关系称为寄生。

1.寄生虫:寄生生活中获得利益的原虫、蠕虫和节肢动物等低等动物。

2.宿主:在寄生生活中被寄生虫寄生,提供寄生虫营养和居住场所,并受其伤害的人或动物为宿主。

3.终宿主:寄生虫的成虫或有性生殖阶段所寄生的宿主。

4.中间宿主:寄生虫的幼虫或无性生殖阶段所寄生的宿主。

5.保虫宿主(储存宿主):作为人体寄生虫病传染源的受染哺乳动物。

6.转续宿主:寄生虫的非正常宿主。

7.生活史:寄生虫完成一代生长发、发育、繁殖的整个过程称为寄生虫的生活史。

8.感染阶段:寄生虫侵入宿主体内后能继续发育和/或繁殖的发育阶段。

9.带虫者:体内带有寄生虫而未表现临床症状的人。

三.寄生虫与宿主的相互关系(一)、寄生虫对宿主的致病作用A.掠夺营养 B.机械性损伤C. 毒性反应D.超敏反应(二)、宿主对寄生虫的免疫作用1.先天性免疫2获得性免疫:1)非消除性免疫:带虫免疫;伴随免疫。

2)消除性免疫四.寄生虫的流行与防治(一)寄生虫流行的基本环节1.传染源:寄生虫病人;带虫者;保虫宿主2.传播途径3.易感人群(二)影响寄生虫病流行的因素:自然,生物,社会。

(三)寄生虫的流行特点:地方性;季节性;自然疫源性。

(四)寄生虫病的特点:1.异位寄生2.幼虫移行症:幼内脏虫移行症;皮肤幼虫移行症3.慢性感染和急性感染(五)寄生虫病的防治原则1.控制和消灭传染源2.切断传播途径3.保护易感者第一篇医学蠕虫学第一章线虫第一节似蚓蛔线虫一.形态1.成虫:长圆柱形,形似蚯蚓雌虫:较大,长20-35cm,尾直雄虫:较小,长15-31cm,尾端向腹面弯曲2.虫卵:受精卵:短椭圆形,棕黄色,卵壳厚,外被波浪状的蛋白质膜,卵壳内有一个椭圆形的卵细胞。

寄生虫总论1.人体寄生虫学的基本概念;也称医学寄生虫学(medical parasitology),研究寄生在人体内和体表上、有医学意义的寄生虫及其与宿主相互关系的一门科学。

包括阐述寄生虫的形态结构、生活活动、生存繁殖规律,与人体和外界环境因素的相互关系、致病机理、实验诊断、流行规律、防治原则。

2.寄生虫与宿主的相互关系;①寄生虫对宿主的损害:1.掠夺营养:引起营养不良和发育障碍;2.机械性损伤:寄生虫在宿主体内移行和定居可对宿主组织造成损伤或破坏3.毒性与免疫损伤:引起组织损害或免疫病理反应②宿主对寄生虫的抵抗:非特异性免疫和特异性免疫。

结果有三种:1.宿主将寄生虫全部清除,并具有抵御再感染的能力2.宿主能清除部分寄生虫,并对再感染产生部分抵御能力3.宿主不能有效控制寄生虫,寄生虫在宿主体内发育甚至大量繁殖,引起寄生虫病3.寄生虫病流行的三个环节;传染源、传播途径、易感者线虫概论4.线虫纲成虫的一般形态特征和生活史的共同特征;①一般形态特征:1.形状:线形或圆柱形,两侧对称,体不分节;雌雄异体,雌虫一般大于雄虫,雌虫尾端较直,雄虫尾端或向腹面卷曲或膨大成交合伞2.有原体腔,充满原体腔液3.体壁:①角皮层:无细胞结构,增厚形成唇瓣、乳突、翼、齿、交合伞、交合刺等特殊结构②皮下层:4条纵索③纵肌层4.消化道完整:口—咽管—肠—直肠—肛门5.生殖系统特点:大多数雌虫为双管型,雄虫为单管型。

(卵黄膜)6.虫卵无卵盖,卵壳多由3层构成②生活史:生殖方式:卵生(oviparous)或卵胎生(larviparous)发育阶段:卵—幼虫—成虫最显著的特点:幼虫需蜕4次皮蛔虫总结【形态】成虫:圆柱形,头尖尾圆,体表细纹,口周有品字形唇瓣,生殖系统雌虫双管型,雄虫单管型,一对交合刺虫卵:受精卵宽椭圆形,卵壳较厚未受精卵卵壳与蛋白质膜均较受精卵薄,内含大小不等折光颗粒【生活史】【致病】幼虫致病:①全身性的变态反应:哮喘、荨麻疹和嗜酸性粒细胞增多症。

寄生虫学中的关键概念寄生虫的分类和生命周期寄生虫学中的关键概念:寄生虫的分类和生命周期寄生虫是指寄生在其他生物体上,并从中获取营养和生存的生物。

寄生虫学是研究寄生虫的起源、形态、生态学、分类学以及与宿主的相互作用等方面的学科。

寄生虫学中存在着一些关键概念,如寄生虫的分类和生命周期,这些概念对于研究和了解寄生虫至关重要。

一、寄生虫的分类寄生虫根据其寄生方式和寄生的宿主类型可以被分类为不同的类型。

根据寄生方式,寄生虫可以分为内寄生虫和外寄生虫。

内寄生虫指寄生在宿主体内,如蠕虫类寄生虫;外寄生虫指寄生在宿主体表面或寄生在宿主体外,如虱子类寄生虫。

根据寄生的宿主类型,寄生虫可以分为动物寄生虫和人类寄生虫。

动物寄生虫指寄生在动物体内的寄生虫,如猪蛔虫、犬疫螨等;人类寄生虫指寄生在人体内的寄生虫,如疟原虫、血吸虫等。

二、寄生虫的生命周期寄生虫的生命周期指的是寄生虫在不同宿主之间的生命发展过程。

寄生虫的生命周期分为直接生命周期和间接生命周期。

直接生命周期指寄生虫只依靠一个宿主来完成整个生命周期。

例如,疟原虫就是通过蚊子叮咬人体后,进入人体内完成生命周期的。

在人体内,疟原虫经历红细胞感染、破裂和再感染等不同的阶段,最终形成新的感染性虫体继续寄生在蚊子体内,完成生命周期的循环。

间接生命周期指寄生虫需要经过多个宿主的交替寄生来完成生命周期。

例如,血吸虫的生命周期依赖于两个宿主——螺旋蚴和人类。

成熟的血吸虫在人体内产出卵子,这些卵子随着人的排泄物进入水体,孵化出螺旋蚴。

螺旋蚴寄生在某些淡水生物(如螺类)体内,当人接触到带有感染性螺旋蚴的水后,感染性螺旋蚴通过人的皮肤进入人体,最终发展成成熟的血吸虫,完成生命周期的循环。

总结:寄生虫学中的关键概念包括寄生虫的分类和生命周期。

寄生虫根据其寄生方式和寄生的宿主类型可被分类为内寄生虫和外寄生虫、动物寄生虫和人类寄生虫。

寄生虫的生命周期分为直接生命周期和间接生命周期,分别指寄生虫只依靠一个宿主和寄生虫需要经过多个宿主的交替寄生来完成生命周期。

寄生虫名词解释寄生虫是一类生物学中的生物概念,通常指的是以寄主为栖息地和供养对象的生物体。

它们通常以对寄主产生有益但对寄主产生有害的方式从寄主体内获取营养物质。

寄生虫广泛分布在自然界中的各个生态系统中,包括陆地、淡水和海洋环境。

寄生虫能够以各种形式存在,包括鞭毛虫、线虫、扁虫、吸虫、原虫、马拉维虫等等。

它们的生命周期通常包括幼虫和成虫两个阶段,幼虫需要寄生在其他生物体内生长成熟。

寄生虫通常通过一些特定的寄主获取营养,如血液、组织液、食物残渣、寄生于其他动物的身体和生殖器等。

寄生虫对其寄主产生了许多影响,有些寄生虫会引起寄主的疾病和健康问题,而其他一些寄生虫则与寄主形成了一种互利共生的关系。

寄生虫可以通过各种方式入侵寄主,其中包括直接接触、空气传播、食物和水源传播等。

寄生虫的存在对生态系统起到了重要的作用。

它们可以控制某些生物种群的数量,维持生态平衡。

同时,寄生虫也是一些人类和动物疾病的致病因素,如疟疾、血吸虫病等。

人类对寄生虫的研究主要集中在以下几个方面:流行病学、生物学和生态学。

流行病学研究寄生虫如何传播和引发疾病的机理;生物学研究寄生虫的生命周期和其对寄主的影响;生态学研究探讨寄生虫在生态系统中的角色及其与寄主和环境的相互关系。

要控制寄生虫的影响,可以采取多种方法,包括个人和公共卫生措施、药物治疗、灭虫剂使用、疫苗开发等。

但是,由于寄生虫的适应能力和传播方式的多样性,对抗寄生虫仍然是一个全球性的挑战。

总之,寄生虫是一类以寄主为目标的生物体,通过寄生在寄主体内获取营养。

它们在自然界的各个生态系统中广泛存在,对生态系统和人类健康产生了重要的影响。

对寄生虫的研究和控制是一个重要的科学领域,有助于保障生态系统的平衡和人类的健康。

兽医寄生虫病学一、名词解释1、寄生虫的概念指暂时或永久地在宿主体内或体表生活,并从宿主身上取得营养物质的动物。

2、宿主概念凡是体内或体表有寄生虫暂时或长期寄生的动物都称为宿主。

3、内寄生虫与外寄生虫从寄生部位来分:凡是寄生在宿主体内的寄生虫称为内寄生虫,如线虫、绦虫、吸虫等;寄生在宿主体表的寄生虫称为外寄生虫,如蜱、螨、虱等。

4、单宿主寄生虫与多宿主寄生虫从寄生虫的发育过程来分:凡是发育过程中仅需要一个宿主的寄生虫,称为单宿主寄生虫(也称为土源性寄生虫),如蛔虫、钩虫等。

如发育过程中需要多个宿主,就称为多宿主寄生虫(也称为生物源性寄生虫),如绦虫、吸虫等。

5、专一宿主寄生虫与非专一宿主寄生虫从寄生虫寄生的宿主范围来分:有些寄生虫只寄生于一种特定的宿主,对宿主有严格的选择性,这种寄生虫就称为专一宿主寄生虫。

例如马的尖尾线虫只寄生于马属动物,鸡球虫只感染鸡等。

有些寄生虫能够寄生于许多种宿主,这种寄生虫就称为非专一宿主寄生虫。

既能寄生于动物,也能寄生于人的寄生虫——人兽共患寄生虫,如日本血吸虫、弓形虫、旋毛虫等。

6、终未宿主是指寄生虫成虫(性成熟阶段)或有性生殖阶段虫体所寄生的动物。

如猪带绦虫(成虫)寄生于人的小肠内,所以人是猪带绦虫的终末宿主;弓形虫的有性生殖阶段(配子生殖)寄生于猫的小肠内,所以猫是弓形虫的终未宿主。

7、中间宿主是指寄生虫幼虫期或无性生殖阶段所寄生的动物体。

如猪带绦虫的中绦期猪褒尾蚴寄生于猪体内中,所以猪是猪带绦虫的中间宿主;弓形虫的无性生殖阶段(速殖子、慢殖子和包囊)寄生于猪、羊等动物体内,所以猪、羊等动物是弓形虫的中间宿主。

8、补充宿主(第二中间宿主)某些种类的寄生虫在发育过程中需要两个中间宿主,后一个中间宿主(第二个中间宿主)有时就称为补充宿主。

如双腔吸虫在发育过程中依次需要在蜗牛和蚂蚁体内发育,其补充宿主就是蚂蚁。

9、贮藏宿主(转续宿主)宿主体内有寄生虫虫卵或幼虫存在,虽不发育繁殖,但保持着对易感动物的感染力,这种宿主称为贮藏宿主或转续宿主。

野生动物寄生虫病学野生动物寄生虫病学是一门研究野生动物中寄生虫病的学科。

寄生虫是指依靠寄生在宿主体内或体外从而获取养分和生存条件的生物。

寄生虫病是指由寄生虫引起的疾病。

野生动物中常常存在各种寄生虫,它们可以对野生动物的健康和生存产生重要影响。

野生动物寄生虫病学的研究对象包括各种野生动物,如鸟类、兽类、爬行动物等。

这些动物中的寄生虫包括原生动物、线虫、吸虫、绦虫等。

这些寄生虫以野生动物为宿主,通过侵入宿主的体内或外部附属物,如毛发、羽毛等,来完成其生命周期。

野生动物寄生虫病学的研究内容主要包括寄生虫的分类、寄生虫与宿主的关系、寄生虫的危害和防治等方面。

寄生虫的分类是研究的基础,通过对寄生虫的形态、生活史、遗传特征等方面的研究,可以建立起寄生虫的分类系统,进而对其进行研究和防治。

寄生虫与宿主的关系是野生动物寄生虫病学的核心内容,它涉及到寄生虫如何寄生在宿主体内、如何寄生在宿主体外、寄生虫如何通过宿主传播等问题。

寄生虫的危害是野生动物寄生虫病学的重要研究内容,不同的寄生虫对野生动物的危害程度不同,有些寄生虫可以直接引起宿主的死亡,有些寄生虫则会引起宿主的生长受限和生育能力下降。

野生动物寄生虫病的防治则是野生动物保护和管理的重要环节,通过对寄生虫的防治,可以减少野生动物的死亡率,提高野生动物的繁殖率。

野生动物寄生虫病学的研究方法主要包括野外调查、实验室检测和分子生物学技术等。

野外调查是研究野生动物寄生虫病学的重要手段,通过对野生动物的观察和采集样本,可以了解不同地区和不同种群中寄生虫的分布情况和感染率。

实验室检测是研究野生动物寄生虫病学的重要手段,通过对野生动物体内或体外的样本进行寄生虫的检测,可以确定野生动物是否感染寄生虫以及感染程度。

分子生物学技术是研究野生动物寄生虫病学的新兴技术,通过对野生动物体内或体外的DNA进行分析,可以确定寄生虫的种类和来源,进一步研究寄生虫的传播途径和宿主的免疫应答。

野生动物寄生虫病学的研究对于野生动物保护和人类健康具有重要意义。