中国姓氏文化

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

百家姓介绍中国姓氏的起源和发展历史涉及到文化历史语言方言民俗等多方面的内容百家姓介绍中国姓氏的起源和发展历史中国是一个历史悠久的国家,拥有丰富多样的姓氏文化。

百家姓作为一部介绍中国姓氏的经典作品,涵盖了中国姓氏的起源和发展历史。

本文将从文化、历史、语言、方言和民俗等多方面来介绍百家姓,并深入探讨中国姓氏的独特之处。

一、中国姓氏的起源和发展历史中国姓氏的起源可以追溯到古代社会的部落制度。

早期人类生活在部落社会中,为了区别彼此的身份和归属,逐渐形成了以部落名字作为姓氏的习惯。

随着时代的变迁,这种部落姓氏逐渐演变为氏族姓氏,以一些地方的名称或其他特定的标志作为姓氏的来源。

汉族姓氏的发展可以追溯到中国古代的封建时代。

在封建社会中,皇帝封建贵族,贵族将姓氏赐给他们的家族,并世代相传。

这些贵族的姓氏逐渐扩散到其他地区,并与当地的氏族姓氏融合发展。

这也是中国姓氏繁多的一个重要原因。

二、百家姓的起源和发展《百家姓》是一本介绍中国姓氏的文化经典,它收录了最常见的百个姓氏,并以顺序排列。

《百家姓》的作者不详,但它是一部流传广泛的讲究文化的作品。

《百家姓》的内容除了介绍了百个姓氏外,还对一些姓氏的起源和变迁进行了简要说明。

这些说明涉及到历史、地理、方言和民俗等多个方面,为读者提供了深入了解中国姓氏文化的机会。

三、中国姓氏的文化意义中国姓氏文化是中国文化的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵和历史价值。

姓氏是人们身份的象征,也是家族传承的纽带。

在中国传统文化中,姓氏被视为非常重要的传统价值观,传承家族血脉和家族文化的象征。

中国姓氏的多样性也体现了中国社会的丰富多彩。

不同的姓氏代表着不同的地域、民族和家族,反映了中国历史中的多元文化和多元社会。

此外,姓氏也与中国的祭祖礼仪、婚姻习俗等传统民俗密切相关,成为了中国文化的一个重要组成部分。

四、语言方言与中国姓氏中国是一个多民族多语言的国家,姓氏与语言方言之间存在着密切的联系。

在不同的地域和民族中,中国的姓氏发展出了各种各样的语言和方言形式。

姓氏文化家风家训

姓氏文化和家风家训是中国传统文化的重要组成部分,它们反映了一个家族的价值观、道德准则和行为规范。

姓氏文化是以姓氏为核心,以家族为单位的文化传承。

它体现了家族的血缘关系、历史渊源和社会地位。

在中国,姓氏文化源远流长,每个姓氏都有其独特的族谱、家训和家族传统。

通过研究姓氏文化,人们可以了解自己家族的发展历程,增强家族凝聚力和自豪感。

家风家训则是家族内部的行为规范和道德准则,它是家族文化的重要体现。

好的家风家训能够培养出优秀的家族成员,传承家族的优良传统和价值观。

家风家训通常包括尊敬长辈、孝顺父母、团结兄弟姐妹、诚实守信、勤奋努力等方面的内容。

它不仅对个人的成长和发展有着深远的影响,也对整个社会的和谐与进步起到积极的推动作用。

在现代社会,姓氏文化和家风家训仍然具有重要的意义。

它们可以帮助人们树立正确的价值观,培养良好的品德和行为习惯。

同时,也能够促进家族的团结和发展,增强家族凝聚力。

我们应该珍视姓氏文化和家风家训,传承和弘扬优秀的家族传统和价值观,为社会的和谐与进步贡献自己的力量。

姓氏的文化意义与象征姓氏,作为人们的身份标识,承载着深厚的文化意义和象征。

它不仅仅是一个简单的名称,更是一个代表着家族血脉的象征,反映着人们的历史、地域和文化背景。

姓氏在社会中具有重要的地位和作用,对人们的生活、认同和归属感产生着深远的影响。

一、姓氏的历史渊源姓氏起源于人类社会的远古时代,最初是由父系血统延续而来。

在古代社会中,姓氏常常代表一个家族的血脉,传承着家族的延续和繁荣。

随着时间的推移和社会的发展,人们开始以地域、氏族、职业等因素来取姓,丰富了姓氏的来源和意义。

不同的姓氏承载着不同的历史和文化,成为人们身份认同的一部分。

二、姓氏作为身份认同的象征姓氏是一个人身份认同的基础,代表着个体与社会的联系。

通过一个人的姓氏,人们可以了解其家族背景、地域来源和文化传统。

姓氏的传承让人们感受到家族延续的力量和认同感,增强了个体在社会中的归属感。

同时,姓氏还体现了社会的等级和身份,对人们的社交交往和人际关系产生影响。

三、姓氏与地域文化的关系姓氏和地域文化紧密相连,它承载着地域的历史、风土人情和文化传统。

不同地域的姓氏常常反映了该地区的发展历程和民族融合的过程。

比如,在中国,姓氏受到历史、习俗、宗教信仰等多种因素的影响。

华北地区的姓氏多与官职相联系,华南地区的姓氏多与地理特点和气候有关。

姓氏的多样性和地域性反映了中国灿烂的民族文化。

四、姓氏的象征意义姓氏作为文化符号,具有一定的象征意义。

某些姓氏代表着权力和荣耀,人们以此来展示自己的身份和地位。

同时,一些姓氏也承载着美好的寓意和祝福,给人们带来幸福和吉利的感觉。

姓氏的象征意义体现了人们对美好生活和文化价值的追求,成为人们自豪和自尊的来源。

五、姓氏在现代社会中的意义在当代社会,姓氏依然保持着重要的地位和功能。

姓氏可以作为身份证明和法律文件的一部分,帮助人们确认身份和维护自身权益。

同时,姓氏也是家族和亲属关系的重要依据,有助于维系家庭纽带和传承家族文化。

此外,姓氏还在商业和婚姻等领域中发挥着一定的作用,影响着人们的社交和人生选择。

姓氏在中国文化中的象征意义中国人的姓氏是一种独特的文化符号,不仅代表着家族的传承和血缘关系,还具有很深的象征意义。

在中国文化中,姓氏承载着人们对祖先的敬意和对家族传统的追溯,同时也反映了人们对尊卑等级和社会地位的认知。

本文将探讨姓氏在中国文化中的象征意义,从姓氏的起源、演变、命名和文化传承等方面进行论述。

一、姓氏的起源与演变从古代开始,中国人就有使用姓氏的习惯。

最早的姓氏可以追溯到三皇五帝时期,如黄帝、炎帝、尧、舜等。

这些姓氏通常与神话传说、自然元素或宗教信仰有关。

随着时间的推移,越来越多的人开始有了姓氏,姓氏变得更加多样化。

中国姓氏的演变不仅与人口迁移和地域文化有关,还与朝代更替、统治者政策等因素密切相关。

历史上,几个不同的朝代都曾进行姓氏改制,如秦朝、南北朝、唐朝等。

这些改制通常与国家政策、社会制度以及统一管理有关。

姓氏的改制对于后来的姓氏追溯和文化传承产生了一定的影响。

二、姓氏的命名方式中国姓氏的命名方式多种多样,通常分为字辈命名、地域命名和行业命名等。

字辈命名是中国姓氏中最为常见的命名方式,指的是根据祖先的字辈或辈分来确定姓氏。

例如,张氏的子孙可以根据辈分的不同在姓氏中加入“长”、“放”之类的字辈,以示辈分关系。

地域命名是指根据人们所居住的地方来确定姓氏。

在中国,有很多姓氏是以地名为姓氏的来源,如北京、山东、江苏等。

行业命名则是根据祖先从事的行业或职业来决定姓氏,如钱、木、田等。

这些不同的命名方式反映了人们对家族传承和社会地位的追求,也凸显了中国文化中对祖先尊崇和血脉传承的重视。

三、姓氏的文化传承姓氏在中国文化中具有重要的文化传承作用。

传统上,姓氏被视为家族传承和血统延续的象征,通过姓氏的传递,人们可以追溯到自己的祖先和家族的历史渊源。

在中国人的思想观念中,家庭是最基本的社会单位,家族观念对于维护社会秩序和家族利益起着重要作用。

姓氏作为家族的象征,在传统文化中被视为牢不可破的血脉纽带,代代相传。

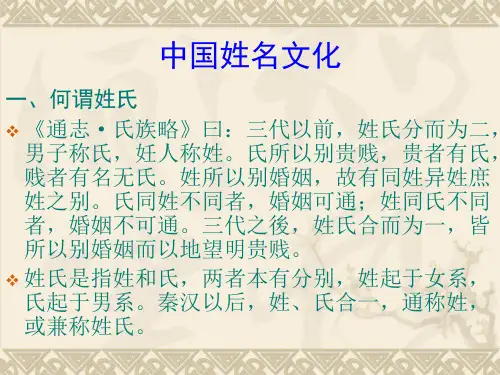

中国姓氏的姓氏文化与宗族礼仪中国姓氏文化和宗族礼仪是中国古代社会和现代社会中重要的文化现象。

中国拥有丰富多样的姓氏,每个姓氏都代表了一个家族的起源和传承,通过宗族礼仪传递着家族的价值观念和行为准则。

本文将围绕中国姓氏的起源、姓氏文化的特点以及姓氏与宗族礼仪的关系展开论述。

一、中国姓氏的起源中国姓氏源远流长,可以追溯到远古时代。

相传,黄帝时代已有姓氏的使用。

古代中国人相信姓氏是祖先留传下来的宝贵财富,是家族延续的象征。

根据考古学的研究发现,早在新石器时代晚期,中国人就已开始有了姓氏的使用。

姓氏的起源多种多样。

有些姓氏是来自于人的名字,如刘、李、张;有些姓氏与地理环境相关,如山、水、林、田;还有些姓氏与特定的职业活动有关,如冯(村长)、商(商人)、医(医生)。

姓氏的起源主要与宗族制度的发展相关,也与社会、历史和文化的变迁密切相关。

中国人姓氏的多样性反映了中国人口的众多血缘群体和地域文化的千姿百态。

据统计,中国现有姓氏超过5000个,其中前100个姓氏的人口总数占到了中国总人口的80%以上。

姓氏的众多性使中国社会呈现出文化多样性和丰富性,在一定程度上反映了中国强大的文化魅力。

二、姓氏文化的特点1. 姓氏与家族传承中国姓氏文化的核心是家族传承。

姓氏是家族的象征,代代相传,凝聚着中华民族的血脉和精神。

在中国的古代社会,重男轻女的思想使姓氏沿袭传统中更加强调男性的继承权。

男子必须承担家族的传承责任,并维持姓氏的延续。

2. 姓氏与家族联结姓氏是家族自我识别和联结的象征。

中国的家族是由四世三代组成的,即包括父亲、子孙和兄弟姊妹在内的一家人。

姓氏将家族成员联系在一起,构建了家族的联结网络。

在中国传统社会,家族是人们的重要社会依附点,是互助、亲情和信仰传承的重要载体。

3. 姓氏与社会地位传统中国社会中,姓氏经常与社会地位和尊贵相联系。

一些姓氏较为稀少、具有高贵的血统或者出身于古代贵族,因此常被认为是社会精英的象征。

中华传统姓氏文化常识中国传统的姓氏文化久远而古老,历史悠久,不仅丰富了我国文化的精髓,也是中华民族的重要文化象征。

源远流长的姓氏文化,是中国古代智慧的结晶,融合了汉字文化、宗教文化、民族文化等多种文化元素,构成了独特的文化格局。

“姓与名,是一个民族的两个精神招牌”。

从文字上讲,“姓”,古代指祖先,后指“宗族”。

而“名”,则是个人“身份”的标记。

中国古代的“姓名”,就是用文字表达古老历史文化的结晶,是民族精神的标志,是家族的财富。

中国姓氏的发展,历史久远,始于西周时期,以封建制度定型以来,姓氏就成为国家和家族的重要文化构件,在中华民族的生活中起着重要作用。

姓氏文化已经渗透到每个中国家庭,成为中华民族最重要的文化遗产。

古代中国分家姓氏的发展有:从源头、仰山、隐姓埋名、以谥号为姓、称谓更姓等,形成了渊源流长的中国姓氏。

据估计,目前全世界有30160个姓氏,其中中国的姓氏有36000余个,占全世界的比例大约为12%。

中华民族历史上的著名人物不胜枚举,他们凭借自己的才华和智慧,焕发出辉煌的光芒,留下了灿烂的文化遗产,让他们的家族也享受到了荣誉。

其中,有自己的姓氏。

比如,孔子,笔名墨子,谥号太师,历史上有“孔家”之称;屈原,笔名禹锡,谥号屈尊,历史上有“屈家”之称;成吉思汗,笔名突则,谥号大长元,历史上有“汗家”之称;而毛泽东,笔名汉青,谥号无名,历史上有“毛家”之称。

他们留下的姓氏,代表了中华民族的辉煌,也展示出中国古代社会的秩序精神。

中华传统姓氏文化,在中华民族中具有重要的社会意义和文化价值,尤其是在家庭礼仪方面,姓氏文化已经深入人心,极具特色。

如家族祠堂建筑,家族老宅改造,家族聚会,家训和祖宗祝福等,都成为中华民族重视宗族历史传承的重要方式。

中国有句古话,叫做“言传身教”,自古以来,父母就习惯把自己的历史文化传承给子子孙孙,家庭教育也就以传统文化为基础,特别是传统的姓氏文化。

家庭教育使子子孙孙记住自己的历史文化,从而获得文化的归属感和学习的机会,同时也使得中华传统文化得以长存,把古老的传统文化代代相传,保留到今天。

中国1000个姓氏大全中国姓氏是中华文明的重要组成部分,是家族族谱的重要组成部分。

在中国,姓氏的起源和发展历史可以追溯到三千多年前。

中华姓氏系统博大精深,流传至今已有几千年的历史,是中华文化的重要组成部分之一。

一、姓氏源流1. 洪姓:洪姓是源自浙江地区,有多重说法,有人说是周武王之孙,有人说是姬姓复姓,但都未经考证。

2. 姬姓:姬姓在中国历史上有极高的地位,是源于中国古代晋国的贵族,据《左传》记载,“晋公延寿二年(前672年),3. 姚姓:姚姓源流多种多样,其中以黄帝后代的昌意为姚姓始祖一说最为广泛。

此外,还有源于南方的西楚国公族,以及北方游牧族的狄姓改姓者等。

4. 苏姓:最早出现在公元前834年春秋战国时期的晋国,源自圣祖帝嚣,后裔数度移居,其中分支分别定居在苏州、海门、宜兴等地,故而形成了苏姓。

5. 萧姓:源流在广东、福建等地都有分布,而以福建厦门为主要发祥地,起源于春秋时期的萧叔之后。

二、姓氏分类姓氏可按照不同的分类方式进行划分:1. 地域分类:按照姓氏流传区域进行划分,如北方姓氏、东北姓氏、江南姓氏等等。

2. 成因分类:根据姓氏名称的成因进行划分,如复姓、单姓、字姓等等。

3. 姓氏转变:通过官职、复姓、宗族改姓等方式改变的姓氏。

4. 姓氏起源:按照姓氏的起源进行划分,如黄姓、赵姓、杨姓等。

5. 历史传承:根据姓氏的历史传承进行划分,如历史名人姓氏、古代贵族姓氏等。

三、姓氏文化姓氏文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族文化的瑰宝之一。

姓氏是人们祖先的名字,代表了一族人亲属血缘关系和身份地位,是人们文化传承的重要载体。

姓氏文化不仅记录着中华民族五千年的历史,也是中华文明的重要组成部分。

在中国传统文化中,许多的诗歌、歌曲、小说都反映了姓氏文化,如《百家姓》《千家诗》等。

姓氏文化传承并不仅限于个人的家族谱册,而是在中华文化中占据了举足轻重的位置。

不论是中华民族的先贤名垂青史,还是普通人的谱系记载,都是中华姓氏文化丰富的组成部分。

略论中国姓氏文化及其意义中国姓氏文化是中国传统文化的重要组成部分,具有深厚的历史底蕴和丰富的意义。

姓氏在中国文化中扮演着重要的角色,它既是家族的象征,也是传承家族血脉和家族文化的重要符号。

中国姓氏文化的起源可以追溯到远古时期,最早的姓氏可以追溯到公元前21世纪的商代。

随着时间的演变,姓氏逐渐成为社会身份、家族尊严和个体荣誉的象征。

在中国,大部分姓氏以人名形式出现,即由两个字组成,一个字为姓,一个字为名,如李白、王安石。

而也有少数姓氏只有一个字,如秦、赵等。

中国人常说“百家姓”,指的是中国现存的最常见的几百个姓氏。

姓氏的命名往往与家族的起源、地域、职业、祖先的爱好、性格特点等有关。

比如姓郭的人多来自北方军事家族;姓张的人多与农业有关;姓赵的人多与儒家文化有关。

这些姓氏所包含的信息不仅有助于人们了解自己的家族历史和文化,也反映出中国古代社会的职业和社会分工方式。

姓氏文化在中国社会中也扮演着重要的社会角色。

由于中国人口众多,姓氏成为了社会中一个重要的身份识别方式。

相同姓氏的人互相之间有一种特殊的情感和信任,有助于形成一种团结合作的社会信任网络。

同时,姓氏也是宗族制度的基础,社会中的宗族组织在政治、经济和社会生活中扮演着重要的角色。

姓氏文化更是中国民族认同的重要标志之一、中国人总喜欢问对方的姓氏,以此了解对方的身份和背景。

这种姓氏文化的传承和强调,进一步加深了中国人对于家族、家庭和传统文化的认同与认同感,有助于形成一个联结和传承中华民族文化的纽带。

总之,中国姓氏文化是中国传统文化中重要的组成部分,它既是传承家族和文化的重要符号,也是社会身份认同和社会关系建立的基础。

姓氏文化同时也寓意着中国人对于家族、家庭和传统文化的传承与认同。

通过了解和传承自己的姓氏文化,中国人能够更好地理解自己的身份和文化根基,将传统文化融入现代社会,使其更具活力和魅力。

姓氏的历史传承与文化传统姓氏是人们特有的身份标识,代表着个体的血脉和家族的传承。

在中国,姓氏的历史悠久,世代相传,每个姓氏背后都有着独特的故事和文化传统。

本文将从姓氏的起源、发展以及相关的文化传承等方面进行探讨。

一、姓氏的起源与演变姓氏的起源可以追溯到古代社会。

在古代,人们以氏、镇、国等单位来区分不同家族和部落。

随着社会的发展和人口的增长,氏族名称逐渐演变为个人姓氏,成为人们在社会中的身份象征。

中国的姓氏主要来源于五个方面:1.氏族名称:一些古代部落、氏族的名称逐渐演变成为姓氏,例如刘、陈等;2.官职名称:历史上有些人以担任官职的名称作为姓氏,如王、张等;3.地理名称:一些与地理环境相关的名称也成为姓氏的来源,如山、河等;4.职业名称:某些职业的名称也渐渐演变成姓氏,如农、工等;5.祖先名称:一些人以祖先的名字作为姓氏,如孔、庞等。

随着时间的推移,姓氏在人口迁徙、远嫁、改姓等因素的影响下不断产生变化,形成了丰富多样的姓氏体系。

二、姓氏的文化传承姓氏作为一个家族的标识,承载着家族的纽带和文化传统。

每个姓氏都有其独特的文化内涵和传承方式。

1.家族宗祠家族宗祠是传承姓氏文化的重要载体。

宗祠是一种供奉祖先的场所,是家族集体活动和文化传承的中心。

在宗祠中,人们会进行祭祀活动、家族重大事项的决策以及举办各种庆祝活动,加强了家族成员之间的联系,传承着家族的历史和传统。

2.姓氏族谱姓氏族谱是记录家族血脉和历史的重要工具。

族谱记载了家族的来源、相关名人事迹、迁徙轨迹等重要信息,具有重要的历史和研究价值。

一些家族会将族谱视为家族的圣物,世代相传,以此来维系家族的文化传统和凝聚力。

3.姓氏文化活动一些姓氏会举办一些与姓氏相关的文化活动,如姓氏联谊、文化研讨会、姓氏寻根之旅等。

这些活动不仅增进了家族成员之间的交流,还促进了姓氏文化的传承与发展。

4.姓氏的习俗与传统不同姓氏拥有着自己的习俗和传统,例如婚俗、葬礼习俗、命名习惯等。

中国姓氏的文化意义与象征中国姓氏是中国人的重要身份标识,也是一个家族或血缘群体的组织形式。

姓氏不仅仅是人们的姓,更承载着丰富的文化意义和象征。

本文将探讨中国姓氏的文化意义与象征。

1. 姓氏的起源与历史姓氏作为人类社会的重要组成部分,和人类文明的发展有着紧密的关系。

中国姓氏的起源可以追溯到几千年前的古代社会,最早的姓氏以部落名称或地名为姓,后来逐渐演变成以家族宗族名称为姓。

2. 姓氏的血脉传承与家族连续性中国姓氏代代相传,体现了家族的连续性与血脉的传承。

姓氏的使用可以追溯到远古时代,记录了家族的世系和历史。

每个家族都以姓氏为凝聚力,强调血缘和家族的重要性。

3. 姓氏的社会地位和尊严在中国传统社会中,姓氏代表了一定的社会地位和尊严。

一些具有历史传承和重要影响力的姓氏,如孔、曾、姚等,被视为社会上的名门望族。

人们常常以姓氏来判断对方的身份和地位,姓氏也在一定程度上影响着个体的社会交往和地位提升。

4. 姓氏的文化意义与认同姓氏不仅仅是一个人或家族的代称,更是一种文化符号和认同。

姓氏象征着一种归属感和身份认同,让人们感受到自己的根与土地的紧密联系。

姓氏也是家族文化传承的一部分,代表着家族价值观和传统习俗。

5. 姓氏的象征意义与吉祥寓意一些姓氏具有象征意义和吉祥寓意,反映了中国文化中的神秘和智慧。

例如,姓氏“龙”象征着权威和尊贵,“凤”代表着美好和幸福,许多姓氏借助动植物的形象来象征个体的品质和家族的兴旺。

6. 姓氏的变迁与多样性随着时间的推移和社会的变迁,姓氏也经历了许多的变化和演变。

一些姓氏消失了,新的姓氏出现了,姓氏的多样性也得到了体现。

这反映了社会的多元和发展,也体现了中国人对于个人权利和独立性的追求。

总结起来,中国姓氏不仅具有血脉传承和家族连续性的功能,更承载了丰富的文化意义和象征。

姓氏是中国人身份认同和社会地位的象征,也反映了中国文化中的智慧和传统价值观。

通过姓氏的研究,我们可以更深入地了解中国人的身份认同和家族文化传承。

中国传统的姓氏文化中国拥有悠久的历史和丰富的文化传统,其中姓氏文化作为人们家族传承的象征,扮演着重要的角色。

古代中国社会非常重视姓氏,并将其视为一种身份和荣誉的象征。

本文将探讨中国传统的姓氏文化,包括姓氏的起源、姓氏的特点以及姓氏文化在现代社会中的影响。

一、姓氏的起源姓氏可以追溯到先秦时期,最早的姓氏可以追溯到公元前2000多年前的商朝。

当时,人们以祖先的名字作为姓氏,认为姓氏是祖先的象征,并通过姓氏来传承后代。

到了春秋时期,姓氏发展成为一个独立的家族传承系统。

根据史书记载,战国时期的诸侯国数量众多,各个国家都希望通过姓氏来凸显自己的家族地位和声望,因此开始兴起以国君名字作为姓氏的风潮。

到了秦朝时期,始皇帝规定了以地名为姓氏的制度,这在一定程度上加强了国家的统一和集权。

二、姓氏的特点中国的姓氏数量庞大,据统计约有5500多个不同的姓氏。

其中,以王、李、张、刘、陈等常见姓氏为代表。

这些姓氏或取自祖先的名字、或源自地理特征、或与传说和历史故事相关。

姓氏多种多样,每个姓氏都有其独特的含义和价值。

姓氏还承载着家族的历史和传统,代代相传,成为家族的认同和凝聚力。

除了数量庞大外,中国的姓氏还体现了世系衍传的特点。

中国人通常将父姓传给儿子,世代相传。

这种家族血脉的传承方式,不仅体现了亲属关系的维系,也强化了家族的凝聚力和传统的延续性。

姓氏也成为人们在社会交往中的重要身份标识,有助于建立信任和亲近关系。

三、姓氏文化的影响姓氏文化在中国社会中扮演着重要的角色,影响着人们的思维方式、行为规范和社会关系。

首先,姓氏是中国社会等级制度中的重要组成部分。

一些姓氏代表着古代贵族地位和封建社会的统治阶级,因此在社会地位和声望上具有一定的优势。

这种社会等级结构虽然在现代已经不再明显,但在一些特定的场合,仍然能看到姓氏地位的影响。

其次,姓氏文化也影响着人们的认同和价值观。

许多人将自己的姓氏和家族传统深深地融入到自己的身份认同中,认为姓氏是自己与祖先的联系和延续。

中国姓氏的起源与宗族文化中国是一个拥有悠久历史的国家,拥有丰富多样的姓氏文化。

姓氏是一个人身份的象征,也是一个家族的纽带。

在这篇文章中,我们将探讨中国姓氏的起源与宗族文化。

一、姓氏的起源姓氏起源于中国古代社会的氏族制度。

古代社会的人们以氏族为单位,共同生活、工作以及传承家族的血脉。

为了区分不同氏族的人群,在社会上形成了使用姓氏的习俗。

中国姓氏的起源可以追溯到远古时代的部落社会。

当时,人们在社群中通常使用祖先的名字作为姓氏。

随着社会的发展和人口的增多,单一的姓氏已无法满足需求,于是就发展出了复姓和多姓。

复姓是指由两个汉字组成的姓氏,如司马、欧阳等。

多姓是指同一个家族血脉所产生的不同姓氏,在宗族延续过程中形成了分支。

这些姓氏正是中国姓氏文化多样性的重要表现。

二、宗族文化的影响中国的姓氏文化与宗族文化相辅相成,相互影响。

宗族是一个家族的集体形式,通常由同一姓氏的人组成。

宗族内部有着严格的等级制度,如族长、长老等。

宗族是中国古代社会的基本单位,它不仅规定了人们的行为准则,也是人们互相帮助和支持的依托。

宗族文化对于中国姓氏文化的传承和延续起到了至关重要的作用。

宗族之间通过世系图来记录家族的血脉,使得各个宗族的关系清晰明了。

同时,宗族还通过祭祖、宗庙等仪式来维护家族的尊严和尊重祖先,传承家族的价值观和道德标准。

三、姓氏的社会地位在中国传统社会中,姓氏是一个人社会地位的重要象征。

一些姓氏由于其所代表的历史背景和血脉流传,拥有更高的社会地位和声望。

这些姓氏往往与历史名人、文化传统等紧密联系在一起。

然而在现代社会,姓氏对于一个人的社会地位并不是唯一的标准。

人们的社会地位更多地取决于个人的努力和才能。

尽管如此,姓氏仍然是一个人身份认同的一部分,并在一定程度上影响着人们的生活。

四、姓氏文化的传承中国姓氏文化承载着丰富多样的历史和文化内涵,需要得到认真传承和维护。

目前,中国政府和社会各界已经采取了一系列措施来推广姓氏文化的传承。

中国姓氏文化的资料姓氏是人们身份的象征,也是中国传统文化中重要的组成部分。

中国姓氏的起源可以追溯到几千年前的古代,与中国悠久的历史和人口众多的特点有着密切的关系。

下面将从姓氏的起源、姓氏的意义、姓氏的分类和姓氏的传承等方面,介绍中国姓氏文化的资料。

一、姓氏的起源中国姓氏的起源可以追溯到远古时期。

根据历史文献记载,最早的姓氏可以追溯到约五千年前的夏朝时期。

当时,人们根据各自的祖先、氏族或其他特定来源,采用了不同的姓氏。

随着时间的推移,姓氏逐渐成为家族的代表,也成为了人们身份的象征。

二、姓氏的意义姓氏在中国文化中有着重要的意义。

它不仅仅是一个人的名字,更代表着一个人的身份、家族的渊源和传承。

中国人常常以自己的姓氏来自豪和自豪感,姓氏也成为了人们之间的联系和认同。

三、姓氏的分类中国姓氏可以分为百家姓和复姓两大类。

百家姓是指最常见的单姓,据统计大约有5000个左右。

复姓是指由两个姓氏组成的,通常是两个姓氏合并而成。

复姓在中国姓氏中相对较少,但也有一定的历史渊源和文化意义。

四、姓氏的传承中国姓氏的传承是通过父系的方式进行的。

即子女的姓氏通常与父亲的姓氏相同。

这种传承方式在中国文化中被视为一种家族延续和传统的表现。

然而,随着时代的变迁和社会的发展,女性的姓氏传承问题也引起了人们的关注。

现在,越来越多的夫妻选择将母亲的姓氏作为孩子的姓氏,以实现姓氏的平等和多样性。

总结:中国姓氏文化是中国传统文化的重要组成部分,它代表着人们的身份和家族的传承。

姓氏的起源可以追溯到几千年前的古代,经过漫长的发展和传承,形成了现在丰富多样的姓氏体系。

姓氏不仅仅是一个人的名字,更承载着人们对祖先的敬意和记忆。

通过父系的方式进行的姓氏传承,体现了中国文化中家族的重要性和传统的价值观。

然而,随着社会的发展和观念的变化,姓氏传承方式也在不断演变和多样化。

无论传承方式如何,姓氏都是人们身份的象征和文化的载体,它将继续在中国人的生活中扮演重要的角色。

中国姓氏文化在中国,姓氏不仅是社会成员称呼的一个组成部分,而且是标明家族来源和血缘关系的一种文字符号;不仅与人们的日常生活息息相关,而且与中华文化的传承发展紧密相连。

古人云:参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。

中华民族自古以来就有追根溯源、寻根问祖的传统,体现了华夏儿女的民族自尊、历史自重和文化自信。

这种传统有许许多多的表现,其中一项就是对姓氏文化的重视。

更多资料:百姓通谱中国姓氏文化的悠久历史中国是世界上最早使用姓氏的国家。

在距今约3400年的商代甲骨文中,就已经有明确的姓氏文字。

如果从古史传说算起,华夏先民开始使用姓氏时间可往前推到原始社会后期,历史至少在5000年以上。

相比之下,其他文明古国如古巴比伦、古埃及、古印度的人们都只有名而无姓;英国的贵族到11世纪开始使用固定姓氏,平民到16世纪才普遍使用姓氏;意大利各城邦国家在19世纪开始使用,日本平民在19世纪70年代开始使用,泰国、土耳其等国家甚至在进入20世纪后才开始使用。

中国姓氏的出现,是原始社会后期社会发展的产物。

在原始社会的旧石器时代末期,华夏先民开始摆脱原始群状态,进入氏族社会。

当时的人们对种族繁衍规律有了一定认识,为制止乱伦、乱婚等现象,氏族实行族外婚制,并确立了区分各个氏族的图腾符号。

后来,图腾符号逐渐演变成了能够更直接表明氏族世系的称号——姓氏。

伏羲“正姓氏,通媒妁”、女娲“定姓氏以判万民”等传说,就是对姓氏起源的描绘。

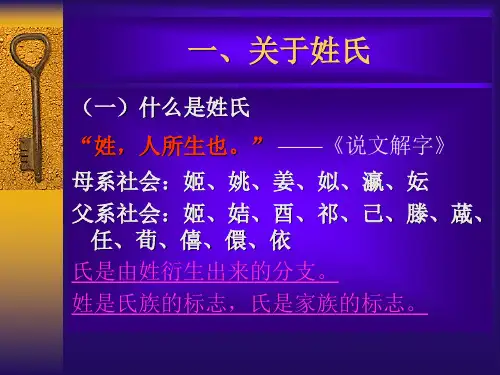

在氏族社会,姓和氏是分开的。

姓用于指称源于同一始祖、具有共同血缘关系的人,而氏用于指称某个具体氏族中的人。

由于最初的氏族社会是母系氏族社会,因此正如汉代许慎《说文解字》所说,“姓,人所生也……从女从生”,中国最古老的姓大都带有“女”字,如姬、姜、姒、妫、姞、妘、婤、姶、嫪等。

氏则通常按其居住地或某种动植物、无生物来命名,如作为中华民族的人文初祖,黄帝姓姬,号称轩辕氏、有熊氏、天鼋氏,炎帝姓姜,号称连山氏、烈山氏。

约公元前21世纪,夏王朝建立,中国开始进入奴隶社会。

夏商周三代是中华文明日臻繁盛并形成独特风格的历史时期,也是中国姓氏快速发展和逐渐成熟的历史时期。

特别是西周以后,随着分封制和宗法制的实行,形成了一套严格的姓氏制度。

当时,姓氏只是天子、诸侯、卿大夫、士等奴隶主贵族才有,平民、奴隶往往有名字无姓氏。

姓和氏仍然分开使用,姓的功能在于“明血缘”、“别婚姻”,配合实行“同姓不婚”制度。

姓的数量比较有限,而且主要用于称呼女性贵族。

男性贵族虽然有姓,但更多的是用氏来称呼,氏的功能在于“标身份”、“别贵贱”。

相传周公旦兼治天下,先后分封了71国,其中姬姓有53国。

同姓贵族通过氏来标明宗法身份,即《左传·隐公八年》所言:“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏”。

氏的命名方式有许多种,有的以世系为氏,如诸侯之子以公子为氏、公子之子以公孙为氏、公孙之子以祖父之字为氏;有的以封国为氏,如姜太公因被封于齐国而称齐氏;有的以采邑为氏,如商鞅本姓姬,按世系称公孙鞅,被封于商地后按采邑称商鞅;有的以官职为氏,如司马氏、司徒氏;有的以居住地为氏,等等。

因此,氏的数量明显超过姓的数量,《左传》称春秋时期“某氏”者有654处,而据明末清初顾炎武《日知录》所载,春秋时期的姓却只有40多个。

公元前221年,秦王朝结束战国分裂局面,建立起中国历史上第一个统一的中央集权封建国家。

随着奴隶主贵族宗法统治的解体,与之相应的那套姓氏制度也被废除。

姓氏不再作为标榜贵族身份的标志,一般平民也开始有了自己的姓氏。

姓与氏之间的区别逐步消失,合而为一。

到了汉代,中国姓氏制度基本趋于稳定和普及,每个家族有了自己固定的姓氏,子孙后辈代代相传。

此后各个时代,中国姓氏在数量上增减损益,在称谓上承变相交。

据统计,汉代王符《潜夫论·志氏姓》、应勋《风俗通·姓氏篇》各收姓氏500个,唐代林宝《元和姓纂》收姓氏1404个,宋代邓名世《古今姓氏辨证》收姓氏2101个,郑樵《通志·氏族略》收姓氏2288个,邵思《姓解》收姓氏2568个,元代马端临《文献通考》收姓氏3766个,明代凌迪知《万姓统谱》收姓氏3557个、王圻《续文献通考》收姓氏4657个,清代张澍《姓氏五书》收姓氏5129个。

2010年祖国大陆出版了一本《中国姓氏大辞典》,收录了中国各个历史时期的绝大多数汉字姓氏,数量竟达23813个。

其中,单字姓6931个,复姓和双字姓9012个,三字姓4850个,四字姓2276个,五字姓541个,六字姓142个,七字姓39个,八字姓14个,九字姓7个,十字姓1个。

中国姓氏文化的丰富内涵回顾中国姓氏文化史,可谓浩瀚无垠、颇为壮观。

每一个姓氏背后,都有年深月久的历史和极其丰富的故事。

中国姓氏文化,不仅直接地体现了中华文化源远流长、博大精深的特点,而且也形象地记载了中华民族交流融合、生成生长的历程。

中国姓氏文化是中华社会发展的生动写照。

姓氏是各个时代的产物,因此反过来也可以用于考察各个时代的情况。

早在原始社会后期,华夏大地上就开始了姓氏创制。

姓氏的出现,反映出华夏先民们对“同姓相亲,其生不蕃”规律有了正确认识,标志着婚姻制度的巨大进步。

到了周代,姓氏数量迅速增多,反映出周朝统治者实行大规模分封的史实;同时,姓氏命名和使用的严格规定,又说明了周朝社会各个阶层森严的等级制。

秦汉时期,姓氏合而为一并且得到普及,反映出中央集权封建国家大一统的需要。

此后各个朝代,姓氏数量总体上呈现持续增多趋势,创制命名方式更趋多样。

按照宋代郑樵《通志·氏族略》归纳,宋代姓氏的来源已达32种之多,或以封国为姓氏,如虞、夏、商、宋;或以采邑为姓氏,如崔、卢、鲍、晏;或以居住地为氏,如嵇、蒙、桥、颍;或以世系为氏,如公子、公孙;或以官爵为氏,如王、侯、太史、司马;或以技艺为氏,如巫、卜、陶、屠;等等。

分析姓氏的来龙去脉,犹如品读一部百科全书,可以直接间接地了解各个时期经济、政治、文化、社会等方方面面的情况。

中国姓氏文化是中华民族融合的有力见证。

自古以来,中华民族就是一个多元一体的大家庭,各民族之间的交流和融合从未间断。

这在姓氏文化的发展上也得到了充分体现。

以中华民族的先祖之一黄帝族为例,相传黄帝族早先是居住在今陕北黄土高原上的一个氏族,后来发展为一个包括25个氏族、12个胞族的庞大部族集团。

在此期间,黄帝族的姓氏从单一的姬姓扩大为姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依等12姓。

不难看出,在中华民族起源阶段,民族融合和姓氏发展就如影随形、关系密切。

在此后的数千年里,中华民族的融合更加频繁、更加紧密,姓氏在其中的作用更加凸显。

比较典型的例子就是汉族和少数民族之间的赐姓、改姓等现象。

据传,“赐姓命氏”在虞舜时就已出现,不过大规模的使用还是在后世。

在封建社会,赐姓是历代帝王维系统治的一种惯常手段,客观上有效促进了民族融合。

如在唐代,文武大臣因功受赐国姓李氏的,不仅有徐、安、杜等汉族姓氏,而且有鲜于、阿布、阿跌、舍利、朱邪等少数民族姓氏。

又如明代七下西洋的郑和,本是姓马的回族人,因随明成祖起兵有功而被赐姓郑。

改姓的情况也很常见,如北魏孝文帝在鲜卑等少数民族内部推行姓氏汉化政策,带头将自己的国姓拓跋改为汉姓元,又将早期追随拓跋氏开创北魏王朝的99个鲜卑部落姓氏改为汉姓,包括乌兰石氏改乌氏、步陆孤氏改陆氏、独孤浑氏改杜氏等。

可以说,中国姓氏发展是中华民族融合的结果和佐证,也是其载体和媒介。

不论是汉族还是各少数民族,都对中国姓氏文化作出了重要贡献。

据统计,目前仍在使用的中国人姓氏超过7000个,汉族姓氏和少数民族姓氏大约各占一半。

海峡两岸姓氏文化的深厚渊源台湾是中国不可分割的一部分。

正如其他许多方面一样,海峡两岸的姓氏也有着极其深厚的渊源关系。

台湾的绝大部分姓氏都来自祖国大陆。

据统计,台湾目前有姓氏1989个,其中单字姓1417个,复姓533个,三字姓34个,四字姓5个。

台湾人数最多的十大姓氏为陈、林、黄、张、李、王、吴、刘、蔡、杨,除林、蔡2个姓氏外,其余8个姓氏也同样位列祖国大陆的十大姓氏(王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、吴、周)。

在台湾前100个姓氏中,则有75个位列祖国大陆的前100个姓氏。

因此,海峡两岸的姓氏不仅在具体称谓上存在高度的重合性,而且在人口分布上也存在很强的同构性。

海峡两岸姓氏的密切关系经过数百年的积淀,已经牢牢镶嵌在台湾同胞的精神深处。

在台湾,许多姓氏都建立了宗祠,用于记录本姓的发展历史、纪念同姓的杰出人物,而且通常都撰有姓名联,如台北市陈氏大宗祠的“三君翊汉光乔梓,二阮扶唐驾竹林”,台南市吴氏大宗祠的“八闽孝子裔,三让帝王家”。

台湾的不少人家凡遇红白喜事,就在门口挂出标有本姓出处的灯笼,如颍川陈、南阳张、天水赵、太原王、汝南吉、京兆杜之类。

台湾的乡村大多按照以姓冠村的方式命名,如谢厝寮、三姓寮、刘厝、张厝、钱厝坑、江厝店、许厝港、何厝庄等,村名直接体现了该村的姓氏结构或来源……如此种种,都体现出台湾同胞对祖国大陆渊源的认同、尊敬和怀念。

这种情感历久弥坚,即使遭遇外敌入侵也是不会轻易割断、中止或转变的。

19世纪末日本侵占台湾后,强令台湾人民改汉姓为日本双字姓。

台湾人民竭力保留自己的民族传统,或用堂号取代原姓,如陈改为颍川、王改为太原;或采用历史典故改姓,如刘改为中山;或采用名人佳句,如李改井上(出自孟子名句“井上有李”)。

台湾人民的民族意识和爱国情怀,由此可见一斑。

宝岛光复后, 台湾人民不论是汉族还是少数民族,都迅速恢复了原来的汉姓。

姓氏是历史发展的产物,又是现实存在的纽带。

海峡两岸同胞名同姓,姓同源,源同宗。

人人皆有、代代相传的姓氏符号,根同一系、本自一源的姓氏文化,把海峡两岸人民紧紧地联系在一起。

不仅过去如此,现在如此,将来还必将如此。