第一次人口大迁移

- 格式:docx

- 大小:12.93 KB

- 文档页数:1

中国历史上的三次人口大迁徙创新实验学院生科104班孙志明2010014971“闯关东”、“走西口”、“下南洋”,堪称中国历史上三次规模宏大的人口大迁移,而电视剧《走西口》、《闯关东》、《下南洋》恰恰就是对历史真实的写照,几百年来,一代又一代的中国人民,为了逃离恶劣的生存环境,他们吞下艰辛和无奈,加入规模的迁徙大军去,中国人讲究衣锦还乡,乡土情结特别强烈,到底是什么原因使他们背井离乡?想要知道这些,我们就不能不了解这段历史。

所谓关东,是指山海关以东辽宁、吉林、黑龙江三省地域,即今天的东北地区,自康熙初年至十九世纪中叶长达200年的时间内,清廷对关东地区实行封禁,此间黄河中下游诸省连年遭灾,清朝政府却禁令依旧,成千上万的破产农民只好不顾禁令,冒险“闯”入东北谋生,此即“闯关东”的由来。

由于地少人稠灾害频发,兼之地理位置与关东接近,山东圣人之乡心态乡土意识淡化,冒险精神最强,促使流民春往冬归转变为在东北扎根,山东逃荒农民便成了“闯关东”的主流人群。

据相关史料记载,“闯关东”的历史源自清顺治元年(1644年),止于民国三十八年(1949年),共绵延了300余年的历史,先后历经了四次移民高峰。

直到新中国成立后,这场人类历史上罕见的大迁徙才尘埃落定。

山东村、河北村等在关东的“复制”,实际上就是中原文化的平面移植,加上人数占绝对优势,他们有充分理由保持齐鲁文化或燕赵文化,所谓“聚族而居,其语言风俗一如旧贯”即是。

他们可以不必改变自己,削足适履,去适应当地的社会风俗、宗教信仰,使用当地的语言文字等,从某种意义上说,这同样是文化上的保守主义。

赵中孚在论及“闯关东”的意义时说过这样一段话:“社会意义上,东三省基本上是华北农业社会的扩大,二者之间容有地理距离,但却没有明显的文化差别。

华北与东三省之间,无论在语言、宗教信仰、风俗习惯、家族制度、伦理观念、经济行为各方面,都大同小异。

最主要的是东三省移垦社会成员,没有自别于文化母体的意念。

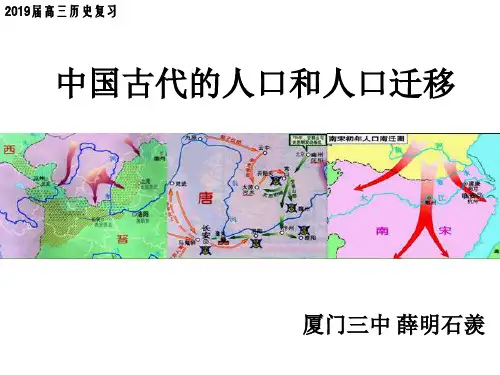

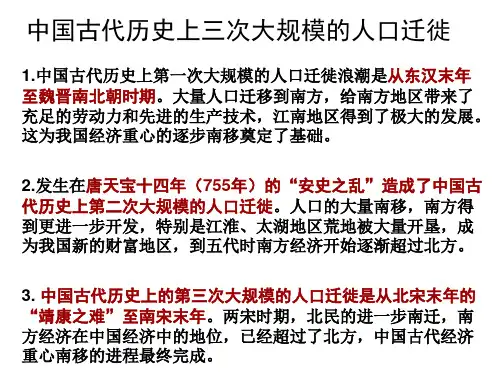

中国历史上三次大规模的人口迁移历史三次大规模的迁移中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙浪潮是从东汉末年至魏晋南北朝时期。

从东汉末年以来,中国西部和北部周边地区的少数民族,开始不断地向内地迁徙,造成这一状况的原因主要是由于汉王朝的军事征服以及他们为弥补中原兵力和劳动力的不足而对少数民族的招诱。

与此同时,周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族内迁。

在这一过程中,内迁的民族主要包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,历史上泛称“五胡”。

大量人口迁移到南方,给南方地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术,江南地区得到了极大的发展。

这为我国经济重心的逐步南移奠定了基础。

发生在唐天宝十四年(755年)的“安史之乱”造成了中国古代历史上第二次大规模的人口迁徙。

这次战乱虽然仅仅持续了七年(755——763年),但是,中原地区人民南迁并没有因为战乱的结束而终止。

直至唐末和五代十国时期,南迁的中原地区人民仍相望于道。

经过“安史之乱”后,中原人民的南迁,南、北方的人口比例首次出现均衡状况。

人口的大量南移,南方得到更进一步开发,特别是江淮、太湖地区荒地被大量开垦,成为我国新的财富地区,到五代时南方经济开始逐渐超过北方。

中国古代历史上的第三次大规模的人口迁徙是从北宋末年的“靖康之难”至南宋末年。

1161年金撕毁了与宋的和约,大举南侵。

淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的人民南迁到长江流域,主要迁移到浙江、江苏、湖南、江西等地。

忽必烈继承汗位以后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区。

当地居民为躲避战乱,大量地向珠江流域迁徙,主要进入今天的广东、广西、福建等地。

两宋时期,北民的进一步南迁,南方经济在中国经济中的地位,已经超过了北方,对朝廷的财政收入起着重要作用,表明:中国古代经济重心南移的进程最终完成四普定义的迁移人口是指“1985年7月1日的常住地与1990年7月1日常住地比较发生了跨县、市变动的人”[3];五普定义的迁移人口是指1995年11月1日至2000年10月31日期间“来本乡、镇、街道居住,且其后外出从未超过连续六个月以上的人”[1]。

中国古代人口迁移古代因为生产力低下,所以更多的人口就意味着社会更加的发达,人口也就成为了衡量国家强大与否的重要标志。

但是人口的分布并不是平均的,而且受到地形,气候,土壤,战乱,政治等诸多因素的影响,所以这些影响因素的变迁就造成了我国古代历史上的人口迁移现象。

我国古代历史上出现五次规模较大的人口迁移现象,大规模的人口迁移深深的影响了文化、经济甚至是政治(当然人口迁移的原因也有这些因素,所以历史的发展变迁是相互影响和相互作用的。

)一:秦汉时期中国古代历史上第一次大规模的人口迁移出现在秦汉时期。

秦代的移民政策子秦孝公时期就已经开始了,商鞅变法时为了发展农业,不得不大肆开荒赋税制度吸引邻国的人口前去耕种,这样既减少了邻国的人口又增加了本国人口,然后土,但是关中地区人口稀少,拥有大量待开采的土地,却没有人去耕种。

就用优惠的地也有人耕种了。

秦始皇统一六国后,更进行了大规模的人口迁徙,一部分是为了充实关中,增加生产力。

另一方面是为去如风,秦朝不胜其扰,就迁了大批民众去边疆开发土地,同时也是作为军事力量抵御匈奴当时虽然秦始皇一统六国,但是来自西北的匈奴经常越边袭扰,烧杀抢掠,来约有将近六的袭扰。

如秦始皇二十六年迁徙富商12万户到咸阳,以一户人五口人算,也大了屯田戍边,十万人被迁徙了。

三十三年西北驱逐匈奴,设置了“新秦中”大约有三四十个县,即使这些地方本来就有人口,但是在西北地区,适合放牧而不适合耕种,原生的人并不会很多,置了这么多县必然要迁移很多人来此居住。

此外还向西南,东南也迁徙了很多人口。

西汉初期承袭了前代的移民政策,也同样是为了充实关中和加强边防BC200年迁泗水的丰县民众到关中丽邑建新丰县。

然后皇帝修建陵墓同样也会迁移民众,如武帝陵墓就是由迁徙的1.6万所置,武帝时期开始大规模的移民实边,BC127年收复河南的,设置朔方,五原郡,迁徙了10万人口到此。

西汉最大规模的人口迁移发生在BC119年,关公连年爆发洪水“乃徒贫民于关以西,及朔方阴暗新秦中”,共72.5万人。

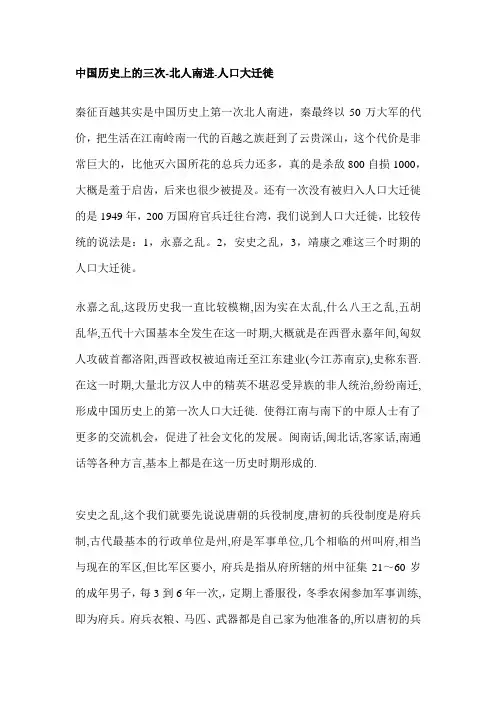

中国历史上的三次-北人南进-人口大迁徙秦征百越其实是中国历史上第一次北人南进,秦最终以50万大军的代价,把生活在江南岭南一代的百越之族赶到了云贵深山,这个代价是非常巨大的,比他灭六国所花的总兵力还多,真的是杀敌800自损1000,大概是羞于启齿,后来也很少被提及。

还有一次没有被归入人口大迁徙的是1949年,200万国府官兵迁往台湾,我们说到人口大迁徙,比较传统的说法是:1,永嘉之乱。

2,安史之乱,3,靖康之难这三个时期的人口大迁徙。

永嘉之乱,这段历史我一直比较模糊,因为实在太乱,什么八王之乱,五胡乱华,五代十六国基本全发生在这一时期,大概就是在西晋永嘉年间,匈奴人攻破首都洛阳,西晋政权被迫南迁至江东建业(今江苏南京),史称东晋.在这一时期,大量北方汉人中的精英不堪忍受异族的非人统治,纷纷南迁,形成中国历史上的第一次人口大迁徙. 使得江南与南下的中原人士有了更多的交流机会,促进了社会文化的发展。

闽南话,闽北话,客家话,南通话等各种方言,基本上都是在这一历史时期形成的.安史之乱,这个我们就要先说说唐朝的兵役制度,唐初的兵役制度是府兵制,古代最基本的行政单位是州,府是军事单位,几个相临的州叫府,相当与现在的军区,但比军区要小, 府兵是指从府所辖的州中征集21~60岁的成年男子,每3到6年一次,,定期上番服役,冬季农闲参加军事训练,即为府兵。

府兵衣粮、马匹、武器都是自己家为他准备的,所以唐初的兵员战斗力都很强,因为府兵的家人都给自己的子弟最好的装备,这些都是关系到自己身家性命的东西,可是到了后来,因为唐朝实在太有钱了,很多子弟都不愿意去当兵,就花钱雇人代替自己去当兵,本国人雇不到就雇外国人,这就变成了募兵制.安禄山就是这样被雇来的,这个人是杂胡,也就是说是个血统乱的不能再乱的外国人,这小子最早是在现在的辽宁省朝阳市边境牛养交易市场里的混混,因为晓通数国语言,人又机灵,从军之后居然混成一个节度史,所谓节度史,就相当于现在的军区司令(管的地方没有现在军区大),是真正掌握兵权的人物,其实土皇帝一个,这个家伙大概不甘心做土皇帝,于是造反,做了大燕皇帝,他和他的部下史思明前后两次攻破长安,前后历时8年,史称安史之乱,后来被李光弼镇压,顺便说一下,这个李光弼也是个外国人.安史之乱之后,中国彻底进入藩镇割据时代,那些外国血统的军区司令们纷纷自己征税闹独立,到最后发展为五代十国,中国北方又被少数民族政权(外国人,异族,胡虏)所控制,汉人不堪忍受,又纷纷南逃,形成了中国历史上的第二次人口大迁徙.这次人口大迁徙根本上改变了中国人口地里分布的格局,使南方人口第一次超过了北方地区,中国人口地理分区的中心首次由黄河流域移到了长江流域。

中国历史上的人口三次大迁徙中国历史上的三次人口大迁徙创新实验学院生科104班孙志明2010014971“闯关东”、“走西口”、“下南洋”,堪称中国历史上三次规模宏大的人口大迁移,而电视剧《走西口》、《闯关东》、《下南洋》恰恰就是对历史真实的写照,几百年来,一代又一代的中国人民,为了逃离恶劣的生存环境,他们吞下艰辛和无奈,加入规模的迁徙大军去,中国人讲究衣锦还乡,乡土情结特别强烈,到底是什么原因使他们背井离乡?想要知道这些,我们就不能不了解这段历史。

所谓关东,是指山海关以东辽宁、吉林、黑龙江三省地域,即今天的东北地区,自康熙初年至十九世纪中叶长达200年的时间内,清廷对关东地区实行封禁,此间黄河中下游诸省连年遭灾,清朝政府却禁令依旧,成千上万的破产农民只好不顾禁令,冒险“闯”入东北谋生,此即“闯关东”的由来。

由于地少人稠灾害频发,兼之地理位置与关东接近,山东圣人之乡心态乡土意识淡化,冒险精神最强,促使流民春往冬归转变为在东北扎根,山东逃荒农民便成了“闯关东”的主流人群。

据相关史料记载,“闯关东”的历史源自清顺治元年(1644年),止于民国三十八年(1949年),共绵延了300余年的历史,先后历经了四次移民高峰。

直到新中国成立后,这场人类历史上罕见的大迁徙才尘埃落定。

山东村、河北村等在关东的“复制”,实际上就是中原文化的平面移植,加上人数占绝对优势,他们有充分理由保持齐鲁文化或燕赵文化,所谓“聚族而居,其语言风俗一如旧贯”即是。

他们可以不必改变自己,削足适履,去适应当地的社会风俗、宗教信仰,使用当地的语言文字等,从某种意义上说,这同样是文化上的保守主义。

赵中孚在论及“闯关东”的意义时说过这样一段话:“社会意义上,东三省基本上是华北农业社会的扩大,二者之间容有地理距离,但却没有明显的文化差别。

华北与东三省之间,无论在语言、宗教信仰、风俗习惯、家族制度、伦理观念、经济行为各方面,都大同小异。

最主要的是东三省移垦社会成员,没有自别于文化母体的意念。

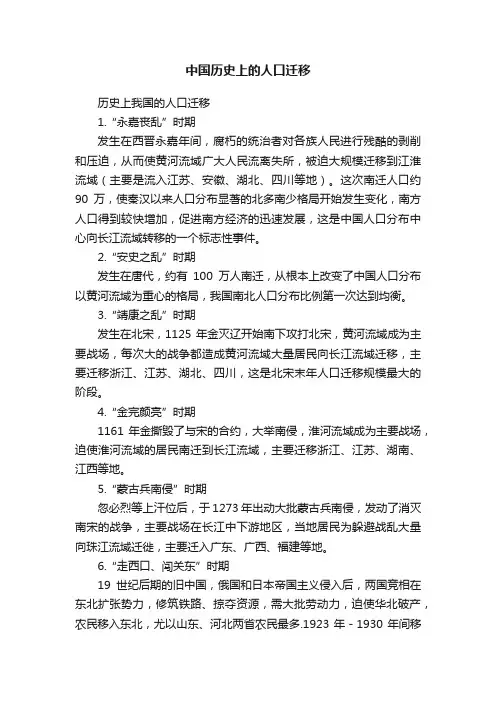

中国历史上的人口迁移历史上我国的人口迁移1.“永嘉丧乱”时期发生在西晋永嘉年间,腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,从而使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地)。

这次南迁人口约90万,使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件。

2.“安史之乱”时期发生在唐代,约有100万人南迁,从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局,我国南北人口分布比例第一次达到均衡。

3.“靖康之乱”时期发生在北宋,1125年金灭辽开始南下攻打北宋,黄河流域成为主要战场,每次大的战争都造成黄河流域大量居民向长江流域迁移,主要迁移浙江、江苏、湖北、四川,这是北宋末年人口迁移规模最大的阶段。

4.“金完颜亮”时期1161年金撕毁了与宋的合约,大举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的居民南迁到长江流域,主要迁移浙江、江苏、湖南、江西等地。

5.“蒙古兵南侵”时期忽必烈等上汗位后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙,主要迁入广东、广西、福建等地。

6.“走西口、闯关东”时期19世纪后期的旧中国,俄国和日本帝国主义侵入后,两国竞相在东北扩张势力,修筑铁路、掠夺资源,需大批劳动力,迫使华北破产,农民移入东北,尤以山东、河北两省农民最多.1923年-1930年间移入东北达300万人,1937年一年就达到70万人。

此外,西北地区的甘肃、青海、新疆等地,也有很多来自河南、陕西等省的农民。

7.“东南沿海下南洋”时期欧美资本主义侵入东南亚后,为掠夺东南亚资源,招收中国破产农民作为开发殖民地的劳动力资源,并贩卖中国劳工,致使东南亚人口激增。

黄河中下游平原是中华民族的发源地。

从秦汉时期开始,我国人口就由黄河中下游平原向四周扩散,重点是向南方的长江流域和珠江流域扩散。

衣冠南渡历史上由北向南的三次人口大

迁徙

历史上由北向南的三次人口大迁徙指的是西晋末年的“衣冠南渡”、唐“安史之乱”后的中原士庶避乱南徙和北宋末年的宋高宗渡江,定都临安(今杭州)。

1. 西晋末年的“衣冠南渡”:晋元帝避乱渡江,在建康(今南京)建立东晋。

这是历史上第一次大规模的人口南迁事件,当时的缙绅、士大夫及庶民百姓随之南下,史称“衣冠南渡”。

2. 唐“安史之乱”后的中原士庶避乱南徙:这是继西晋末年之后又一次大规模的人口南迁事件。

由于安禄山、史思明的叛乱,大量北方人口为避战乱而向南方迁移。

3. 北宋末年的宋高宗渡江,定都临安(今杭州):北宋末年,金兵南下,宋室南迁,大量人口随着朝廷南下迁移至南方。

这是历史上第三次大规模的人口南迁事件。

这三次人口大迁徙都是因为战乱而引发的,历时长、规模大,对南方的经济、文化和社会发展产生了深远的影响。

专题一人口迁移史【名词解释】人口迁移人口迁移:一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变。

联合国《多种语言人口学辞典》给人口迁移下了一个为人们普遍接受的定义,即“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动,这种流动通常会涉及到永久性居住地由迁出地到迁入地的变化。

这种迁移被称为永久性迁移,它不同于其它形式的、不涉及永久性居住地变化的人口移动。

”人口变动根据人口学,人口变动主要分为三种:人口自然变动、人口迁移变动、人口社会变动。

而人口迁移变动又是人口变动中最主要的因素。

所以说人口迁移对经济的发展起着十分重要的作用,研究人口迁移对经济、对城市发展有很大的价值。

国际人口迁移规律人口迁移主要分在两个方面一是地域性质的省际迁移。

如美国在1980—1990年代往西和南部人口迁移,日本在二战后中部人口往南北部迁移。

二是人口迁移趋势。

第一阶段主要是农村迁往城市,第二阶段是中小城市迁往大都市圈。

像中国、日本这种依次按照第一、第二、第三产业发展的国家适用于此规律,而像美国这种第二三产业同步发展的国家则第一阶段不明显【知识梳理】中国古代人口大迁移一、第一次衣冠南渡东汉末年到魏晋南北朝时期,北方的游牧民族迁入内地,与汉族混杂而居。

北方的汉族先后南下,到西晋末年北方大乱,北方的汉族先后南下,迁移到长江中下游一带。

据史学家考证,当时迁居到南方的中原人有70多万。

二、北方居民南下逃避战乱发生在公元8世纪的安史之乱时,大批北方居民南下逃避战乱。

人口随着败退的统治者,迁居偏安江南三、两宋时期的人口南迁公元12世纪,北宋末年到南宋时期,随着女真民族建立的金国占据中国大陆中北部,大批人口随着败退的统治者,迁居偏安江南。

影响:三次北人南迁使得江南地区取代中原,成为中国经济和文化最发达地区。

北方民族不断进入华北、华中,甚至江南。

而汉民族国家的统治者,则不断调动士兵、居民,迁移到值得开发的土地,或者需要守卫的边疆。

人类历史上五次大迁徙据考证,人类出现在地球上已有300多万年历史,如果把地球46亿年的寿命比作一天,那么人类就好象“在一天24小时的最后一分钟才出现在地球上”。

人类历史在宇宙中是短短的一瞬,但这一瞬却记录了人类发展所经历的千辛万苦。

为了寻求生存和繁衍的条件,人类一开始就四处迁徙流动,因此也有人说人类的发展史就是一部人类迁徙流动史。

如果概略地回顾一下,那么可以发现,人类至今已有五次规模较大的迁徒流动。

人类学家经过考古研究确认,亚洲南部和非洲东部的热带、亚热带地区是人类诞生的摇篮。

随后为了生存,人类便逐水源和森林迁徙流动。

大致在4万年前的旧石器时期,人类已扩散到亚洲、非洲、欧洲大陆上那些宜于人类生存和栖息的地方。

这可视为是人类的第一次世界大迁徙。

世界人口的第二次大迁移,大约出现在3.5万年前。

那时的人口流动已不仅仅限于亚洲、非洲、欧洲大陆的疆域,而是扩及到一些人类从前从未涉足过的新大陆――美洲和大洋洲地区了。

距今4万到3.5万年左右,地球气候骤然变冷,冰川活动猛烈异常,海平面下降,致使浅海部分的大陆架“破水而出”,形成了连接陆地或岛屿间的一座座天然桥梁。

这些天然桥梁为人类的长途迁徙流动创造了条件。

在此期间,亚洲蒙古人种的一支向东北进发,从亚洲北部地区通过白令海峡上的天然桥梁迁徙流转到了北美洲的阿拉斯加地区,而后又逐渐向南流动。

大约到了新石器时代初期,他们到达了南美的最南端。

考古学家在南北美洲先后发现古印第安人使用过的粗磨石器与亚洲出土的同一时期的石器极为相似。

人类学家则从研究人体的躯干、头发、肤色、眼睛和鼻型等方面,推断出美洲的印第安人应属于亚洲蒙古人种。

这支亚洲人向北移动时,另一支亚洲人却朝南流动,从马来半岛迁徙到印尼的瓜哇岛,而后又移向大洋洲。

这次迁徙流动当然也是通行于马来半岛、瓜哇岛以及联结东南亚各岛与大洋洲之间的那些露出海面的天然桥梁。

在欧洲,大约在公元前10世纪左右,爱琴海各岛屿上的希腊人开始迁徙流转到意大利,后又散布到了地中海地区。

中国近代五次⼈⼝⼤迁徙----闯关东、⾛西⼝、蹚古道、下南洋、赴⾦⼭中国近代五次⼈⼝⼤迁徙----闯关东、⾛西⼝、蹚古道、下南洋、赴⾦⼭中国近代由于经济发展不平衡、⾃然灾害和国外的快速发展等原因使得⼈⼝发⽣五次⼤的迁徙,分别是闯关东、⾛西⼝、蹚古道、下南洋、赴⾦⼭。

最出名的是闯关东和⾛西⼝。

⼀、闯关东关东的“关”指的是⼭海关,关东就是⼭海关以东,闯关东指关内(⼭海关以西)的⼈在清⼊关后到民国时期数百年间背井离乡到⼭海关以东去谋⽣的历史事件。

清军⼊关以后,为了保持龙兴之地的稳定,实⾏了民族等级和民族隔离的制度,严禁汉⼈通过⼭海关进⼊满清的龙兴之地去开垦农业,满族贵族末路退出关东,满族倾族⼊关,关东⼈⼝剧减,借⼝“祖宗肇迹兴王之所”保护“参⼭珠河之利”,长期对关东实⾏封禁政策,是关东地区保持了原⽣的未开垦的状态。

1644⾄1667年,《辽东招民开垦条例》,规定“招⾄百者,⽂授知县,武授守备”,其中23年间“鲁民移民东北者甚多”,许多辽东地区因移民⽽“地利⼤辟,户益繁息”。

⼭东的百姓⼤多迁⾄了⼤连和丹东,⽽其他省份的百姓⼤都迁⾄了辽西和辽北地区。

1668⾄1860年,为维护东北固有风俗和保护⼋旗⽣计,康熙七年(1668年)清廷下令“辽东招民授官,永著停⽌”,对关东实⾏禁封政策。

直到19世纪中期,鸦⽚战争爆发后,使得满清对边疆地区的控制减弱,沙俄⼊侵东北⿊龙江,满清政府为了维护对关外的统治,被迫放弃封禁政策,开禁放垦,⿎励移民关外,发展关外经济。

⽽在关内的⼭东、河北、河南等地发⽣⽔灾和⼈地⽭盾突出⼀些关内的⼈也在找能够⽣存的⼟地,于是⼀些⾃发性的农民移民也逐渐展开。

从19世纪中期到20世纪中期⼭东、⼭西、河北等省的汉⼈⼤举进⼊东北地区,总⼈数达到了3700万⼈,⼭东⼈⼤概占⼀半。

⼆、⾛西⼝⾛西⼝是指明中期到民国时期⼭西、陕西、河北等地的⼈由中原向长城以北的地区迁徙。

西⼝是出长城的关⼝,有名的是陕西的府⾕⼝、⼭西的杀虎⼝、河北的独⽯⼝,中原的⼈经过这些关⼝到长城以北的蒙古地区经商和开垦农地。

中国历史上的大移民及其影响中国历史上的大移民及其影响这是一篇关于中国历史上的大移民,中國歷史上的大移民,中國歷史上的移民城市的文章。

东区包括长江下游及淮河流域,以接受黄河流域下游及今山东、河北及河南东部的移民为主。

西区包括长江流域上游及汉水流域,以接受今甘肃、陕西、山西及河南西部移民为主。

移从晋怀帝永嘉年间到南朝宋元嘉年间(307—453年),南迁移民的高潮有四次。

第一次:永嘉初,今河北(以下提到的省名均系今名)、山东、山西、河南以及江苏、安徽二省淮北部分的流民相继渡淮河、长江南迁。

东晋元帝太兴三年(320年)在建康设置了第一个侨县——怀德县,以安置流民。

以后.又陆续设置了徐、兖、幽、冀、青、并、司诸侨州郡县于长江南北。

第二次:东晋成帝初(326年后),江淮间大乱.淮南居民以及原来侨居在淮南的北方人纷纷渡长江南迁。

第三次:东晋成帝末(362——365年)及以后一二十年间,中原战乱不断,关中所遭破坏尤其严重,今陕西、甘肃境内的人口南迁汉水流域,一部分进入四川盆地。

第四次:南朝宋文帝元嘉年间(424—453年)和明帝泰始年间(465—471年),一度由宋武帝收复的中原地区重新失陷,淮北各州也由北魏占领,大量人口渡淮南迁,因而在淮南新设了司、兖、徐、青等侨州及其他一些侨郡县。

氐人的战乱还迫使关陇流民南迁汉水流域和四川北部。

这几次移民高潮历时100多年,移民南迁的路线主要有东西二线:东线:以循邗沟和淮河流域东南向的支流为主,向东南方向迁移,因此处于邗沟南端的今江苏扬州及其长江对岸的今镇江、常州一带成为山东及苏北移民的集合地,河南人也大多向东南迁入安徽,而不是向正南进入湖北。

西线:水路是循汉水南下,所以沿汉水的南郑(今陕西汉中)和襄阳成为移民重要的集散地。

陆路则取金牛道(南栈道)进入四川。

按今地划分,接受移民最多的是江苏省,在今南京、镇江、常州一带最为集中,苏北地区则以扬州、淮阴等地为主。

移民的来源,山东占了一半以上,其次是河北、河南、山西、陕西,本省和安徽的淮北部分也是移民来源之一。

2022-2023学年山东省聊城市阳谷县七年级(上)期末历史试卷1. 中国历史上,每发生一场战乱或者灾荒,就会引起一次较大规模的人口迁移。

我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现于哪一历史事件之后()A. 石崇王恺斗富B. 五胡内迁C. 八王之乱D. 七国之乱2. 公元383年,前秦出兵伐晋,交战于淝水。

此次战役史称“淝水之战”。

下列关于淝水之战,说法正确的是()A. 淝水之战是中国古代仅有一次以少胜多的战役B. 淝水之战时期,前秦团结一致,从容应对C. 淝水之战后,北方再度陷入分裂和混乱的状态D. 淝水之战前秦获胜,打败东晋3. 七年级某班同学选取了《秦统一中国》《西汉建立和“文景之治”》《汉武帝巩固大一统王朝》《东汉的兴衰》这四节课进行复习,请你根据复习内容拟定一个合适的主题()A. 中国境内早期人类与文明的起源B. 早期国家与社会变革C. 统一多民族国家的建立和巩固D. 政权分立与民族交融4. 如果拍摄一部原始社会部落联盟时期的电视连续剧,能够出现的情节是()A. 炎帝发明指南车打败蚩尤B. 尧发明了文字C. 大禹治水“三过家门而不入”D. 年老的禹经过考察让位于舜5. 如图是“牛”字已知最早的写法,其造字原理是用局部代表整体,只要描绘出特征最鲜明的牛角,不画全身也能看懂这是牛。

该字属于()A. 甲骨文B. 小篆C. 隶书D. 楷书6. 历史上夏、商、西周灭亡原因的相似之处是()A. 迁都所致B. 少数民族的进攻C. 暴君统治D. 统治者用人不当7. 时间轴是历史时空观的重要体现。

观察如图的时间轴,你认为山顶洞人应该生活在哪一时期()A. AB. BC. CD. D8. 丝绸之路不仅沟通了东西方文明,而且促成了这两个文明的互相渗透。

为丝绸之路开通打下基础的事件是()A. 蒙恬北击匈奴B. 张骞出使西域C. 班超经营西域D. 北方少数民族内迁9. 主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并的思想家是()A. 孔子B. 墨子C. 孙子D. 老子10. 将煮熟的鹿肉切块,蘸着调料浓汁吃,原本是西北少数民族羌族的吃法。

第一次人口大迁移

永嘉丧乱”时期

西晋建立后,武帝司马炎将司马氏家族的子弟都封为王,分取赋税,一些同姓王甚至统领中央军队.继武帝位的晋惠帝是个白痴,皇后与皇太后展开争权斗争,并引起了长达16年(公元291-306)的八位诸侯王(汝南王亮、楚王玮、赵王伦、齐王、长沙王乂、河间王、东海王越及成都王颖)争夺皇位的混战,同室操戈,骨肉相残,是为“八王之乱”.这给了少数民族入侵中原以可乘之机,到怀帝永嘉五年(公元311年),匈奴攻陷洛阳,掳走怀帝,纵兵烧掠,杀王公士民三万余人,晋室南渡,西晋灭亡,史称“永嘉之乱”.中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下,出现了中国历史上第一次大规模的人口迁徙.随着东晋政权在南方的建立,北方人口向南方迁移的规模更大.截至南朝刘宋初年,南渡人口已近30万户,达到90多万,占当时南方总人口的1/6.大量流民涌入巴蜀地区,巴蜀的土著居民又大批流亡到荆、湘地区,“时流人在荆州十万余户”,给南方注入了新的活力,促使江南“火耕水耨”的粗放型农业生产方式向精耕细作农业生产方式的转变,提高了粮食产量和土地利用率.

发生在西晋永嘉年间的人口迁徙,是腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地).使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件.

西晋末年,中原水利失修,旱灾,蝗灾,疾疫连年不断.为了求食,中原人民开始向南迁徙.八王之乱的破坏,以及西,北各族势力的冲击,引起更大规模的移民潮.黄河流域的人民迁往长江流域,长江流域的人民向更南方迁移

人口迁移:一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地打迁入地的永久性或长期性的改变。

我国国内人口迁移的特点:古代:由自然条件差的地方迁往自然条件好的地方,大批迁移;。