“长城脚下的公社”之——二分宅设计者

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:41

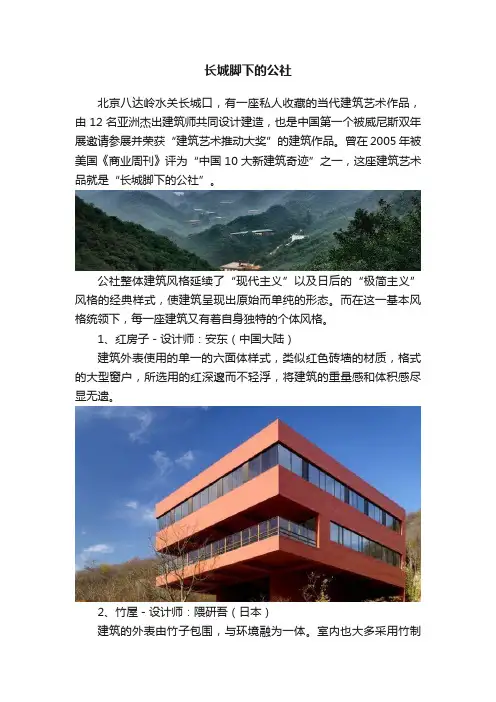

长城脚下的公社北京八达岭水关长城口,有一座私人收藏的当代建筑艺术作品,由12名亚洲杰出建筑师共同设计建造,也是中国第一个被威尼斯双年展邀请参展并荣获“建筑艺术推动大奖”的建筑作品。

曾在2005年被美国《商业周刊》评为“中国10大新建筑奇迹”之一,这座建筑艺术品就是“长城脚下的公社”。

公社整体建筑风格延续了“现代主义”以及日后的“极简主义”风格的经典样式,使建筑呈现出原始而单纯的形态。

而在这一基本风格统领下,每一座建筑又有着自身独特的个体风格。

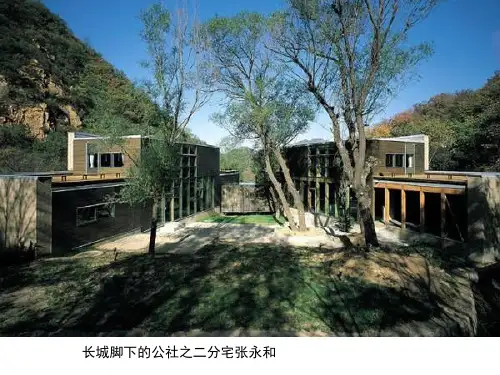

1、红房子-设计师:安东(中国大陆)建筑外表使用的单一的六面体样式,类似红色砖墙的材质,格式的大型窗户,所选用的红深邃而不轻浮,将建筑的重量感和体积感尽显无遗。

2、竹屋-设计师:隈研吾(日本)建筑的外表由竹子包围,与环境融为一体。

室内也大多采用竹制家具,轻简日式风格,竹子交错排列、光影穿梭,充斥着浓厚的禅意。

3、飞机场-设计师:简学义(中国台湾)建筑师追求地景的融合以致于回归自然的生命体验,将多边风格发挥到极致。

两道嵌入山坡的石墙与长城交相呼应,石墙后面,一排窗户向山敞开,花草树木触手可及,宛如回归自然怀抱。

4、家具屋——设计师:坂茂(日本)家具屋的露天庭院位居中央,置身其中,周围景观纷至沓来,有坐拥群山之感。

家俱屋四面都是门,衣柜隐身门内,保持整体的和谐完整。

外观空间和内部空间保持表里如一的单纯风格,简洁明快的特点俨然一个现代四合院。

5、手提箱——设计师:张智强(中国香港)建筑师张智强对箱盒有着独特的情怀和见解,建筑看似随意却对封闭性与隐私感做到了极致,空间可根据需求轻易改变。

每个重要空间都能坐拥长城美景,并享有最大的日光照射。

6、怪院子——设计师:严迅奇(中国香港)建筑的装饰以最单纯的元素,白色刷漆的墙面、木质地板与石材铺面传达了宁静的乡村式家居生活的感觉。

主卧无墙无门,像一个独立升起的舞台,与户外风景紧紧相连,视野极为通透。

7、大通铺——设计师:堪尼卡(泰国)建筑师想要突出的内涵是沟通和共享。

集群设计“集群设计”最早源于国外示范性实物建筑展,其中1927年“德意志制造联盟”的魏森霍夫试验住宅区,可谓现代“集群设计”的开山之作。

展览的初衷是应对第一次世界大战后德国住房紧缺和经济状况急剧恶化中的住房建设问题,强调的是经济与适用。

展览聚集了密斯、柯布西耶、格罗皮乌斯、夏隆等17位世界著名的现代主义建筑师,代表了当时欧洲最前卫的设计组合。

他们以探索未来住宅设计为己任,使用创新的设计概念和设计方法,对住宅建筑的平面布局、空间效果、建筑结构、建筑材料等进行了一系列革新,并开创了“国际主义风格”。

之后,1931年以“我们时代的住宅”和“新的建设”为主题的“德国建筑展”,以及1957年以“明日城市”为主题的国际建筑展,现代主义建筑师的一次次集体亮相,无一不是针对当时的社会问题,体现了现代主义建筑师强烈的社会责任感。

集体智慧的交锋推动了学术进步,于是“集群设计”这种与身俱来的“精英”气质,使“集群”不只是简单的数量概念,还隐含了“前瞻性”与“示范性”的意义。

但是,西方各国在20世纪80年代后也涌现出一些集群设计力作,如德国柏林波茨坦广场、日本东京六本木山等,这些项目不再是有组织、有主题、有特定目的和区域的展览活动,而是一般意义的房产开发项目,其产生动机不再是单纯的学术研究或是对于社会建构的使命,其精英气质更多地被当作商业利益最大化的筹码。

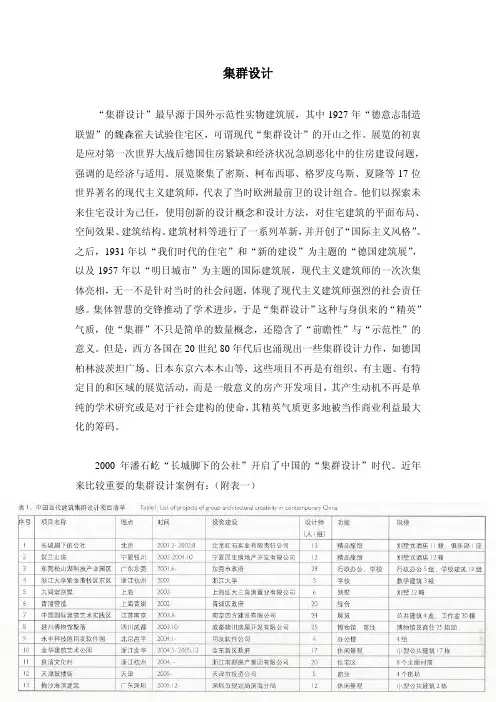

2000年潘石屹“长城脚下的公社”开启了中国的“集群设计”时代。

近年来比较重要的集群设计案例有:(附表一)这些项目既有上海的“青浦营造”和杭州的“良渚文化村”这类大规模的新城制造,也有银川“贺兰山房”那样属于艺术家“玩”建筑的产物;既有在全球范围邀请设计师参加的具有国际影响力的项目(如南京的“中国国际建筑艺术实践展”和浙江金华的“建筑艺术公园”),也有声势浩大、毫不逊色的本土建筑师参与的项目(如广东东莞的“松山湖新城”和成都的“建川博物馆聚落”);这些项目的委托方既有政府机构,也有房地产企业……但是,这些项目普遍具有以下特点:第一, 在国内建筑项目运作中,业主选择建筑师的一般方式是设计竞赛招标,而国内集群设计的特殊性在于绝大多数项目从规划到城市设计再到建筑设计均采用委托设计形式,如此大规模的邀标需要业主具有相当的魄力、实力和影响力。

浅析张永和的建筑实践了解当代中国建筑发展及其与西方建筑学界的交流,张永和是一个不可绕过的中国建筑师。

本文选取两例由非常建筑创作的实验性建筑以及一本由张永和创作的专著,希望能够浅要讨论关于张永和的建筑实践。

标签:张永和;实验性建筑;建筑写作;非常建筑1、概述早在上世纪八十年代,中国的改革开放政策始动,带来了举国上下经济、文化的突变发展,同时在一定程度上促进了生产力的发展以及面向西方世界的思想文化交流。

与此同时,建筑设计界也同样在寻求着存在于建筑中的意识形态的突破,活跃于当时建筑界的独立建筑师们提出了一系列具有实验性的建筑设计语言。

张永和作为一位长时间活跃在中国当代建筑界的独立建筑师,其作品实践是对整个中国建筑界的一个目击和总结的过程。

作为建筑师的张永和,自从1977年在南京工学院(今东南大学)学习建筑学,真正接触到建筑学理论知识的熏陶则是后延至十余年后的加州伯克利的建筑学教育。

而在数十年的建筑学实践中,张永和一直保持着将实验性建筑作为他的建筑学主张,早期在欧美国家通过参与竞赛并获得部分奖项,这也激励着当时尚处学生时代的当下青年建筑师的建筑野心;而后来张永和大部分实践更多是为了将其在教育过程或者理论探讨中提出的设想体现于实际项目。

而张永和面向公众流传比较广泛的项目则有长城脚下的公社和最近的展览建筑“砼器”两个项目。

作为建筑学者的张永和,在对自己的设计思路以及对其学生的教导过程中这样归纳到:“建筑旅行中最好帶上以下三样工具同行:1.写作;2.把一个局部或一个细节作为设计的起点;3.绘图必须具体,要注意细部表达。

”而这其中,张永和在国内业界十分领先的开始了有关建筑的写作探索。

与其说建筑实践是建筑师在一定条件下能够促成的实际表达,而写作则更多时候在建筑实体的实践之余,进行“笔耕”,从而达到许多建筑理念的未建成表达。

《绘本非常建筑》这本著作则很大程度上实现了张永和的一部分对某些不能付诸实践的建筑理念表达,而擅长写作的建筑师也是在目前国内建筑市场中十分稀缺的一类建筑师类型。

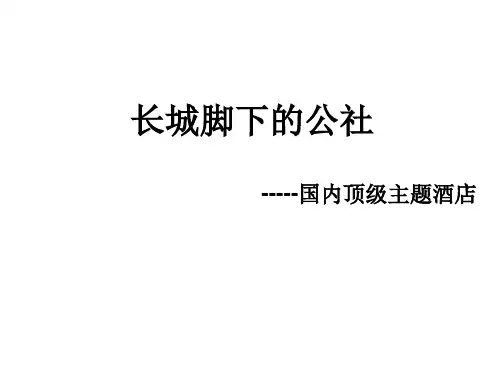

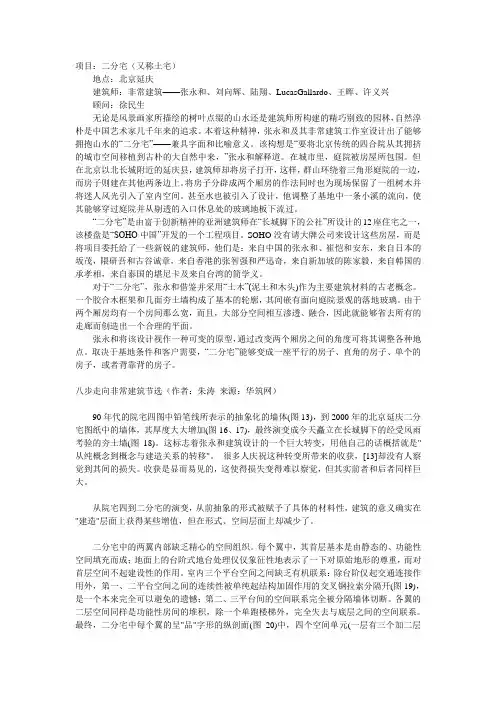

项目:二分宅(又称土宅)地点:北京延庆建筑师:非常建筑——张永和、刘向辉、陆翔、LucasGallardo、王晖、许义兴顾问:徐民生无论是风景画家所描绘的树叶点缀的山水还是建筑师所构建的精巧别致的园林,自然淳朴是中国艺术家几千年来的追求。

本着这种精神,张永和及其非常建筑工作室设计出了能够拥抱山水的“二分宅”——兼具字面和比喻意义。

该构想是“要将北京传统的四合院从其拥挤的城市空间移植到古朴的大自然中来,”张永和解释道。

在城市里,庭院被房屋所包围。

但在北京以北长城附近的延庆县,建筑师却将房子打开,这样,群山环绕着三角形庭院的一边,而房子则建在其他两条边上。

将房子分辟成两个厢房的作法同时也为现场保留了一组树木并将迷人风光引入了室内空间。

甚至水也被引入了设计,他调整了基地中一条小溪的流向,使其能够穿过庭院并从剔透的入口休息处的玻璃地板下流过。

“二分宅”是由富于创新精神的亚洲建筑师在“长城脚下的公社”所设计的12座住宅之一,该楼盘是“SOHO中国”开发的一个工程项目。

SOHO没有请大牌公司来设计这些房屋,而是将项目委托给了一些新锐的建筑师,他们是:来自中国的张永和、崔恺和安东,来自日本的坂茂,隈研吾和古谷诚章,来自香港的张智强和严迅奇,来自新加坡的陈家毅,来自韩国的承孝相,来自泰国的堪尼卡及来自台湾的简学义。

对于“二分宅”,张永和借鉴并采用“土木”(泥土和木头)作为主要建筑材料的古老概念。

一个胶合木框架和几面夯土墙构成了基本的轮廓,其间嵌有面向庭院景观的落地玻璃。

由于两个厢房均有一个房间那么宽,而且,大部分空间相互渗透、融合,因此就能够省去所有的走廊而创造出一个合理的平面。

张永和将该设计视作一种可变的原型,通过改变两个厢房之间的角度可将其调整各种地点。

取决于基地条件和客户需要,“二分宅”能够变成一座平行的房子、直角的房子、单个的房子,或者背靠背的房子。

八步走向非常建筑节选(作者:朱涛来源:华筑网)90年代的院宅四图中铅笔线所表示的抽象化的墙体(图13),到2000年的北京延庆二分宅图纸中的墙体,其厚度大大增加(图16、17),最终演变成今天矗立在长城脚下的经受风雨考验的夯土墙(图18)。

中国现代建筑的十大奇迹中国现代建筑的十大奇迹作者:谢凯长城脚下的公社,北京一期工程已于2002年竣工, 全部工程将2010年竣工。

即使还不能与伟大的长城相提并论,但是长城脚下的公社仍然可以称得上是一个奇迹。

北京公社由12幢建筑物组成,这些建筑凝聚了12位亚洲最顶尖设计师的智慧。

这个创意是由中国地产开发商潘石屹和张欣夫妇提出的,他们提供每位是设计师100万美元的预算资金。

日本设计师坂茂(Shigeru Ban)的作品是家具屋(Furniture House),他采用层压板技术制作出了模块式家具。

坂茂曾经为“神户大地震”的难民设计了著名的“纸屋”(paper h ouses)。

中国设计师张永和(Yung Ho Chang)的作品叫做土宅,这是一间呈分裂状的箱式房屋,如扇形般向外延伸。

长城脚下的公社包含21幢别墅,由德国豪华酒店集团凯宾斯基(Kempinski)负责运营。

规划中的通向长城的公社私人通道将保持其原貌。

北京国际机场,北京设计者:Foster & Partners,2007年底竣工。

美国驻中国大使称中国将在2004年至2009年之间兴建108个机场,其中包括由Foster & Partners事务所设计的北京国际机场,这也将成为全球最大的机场。

北京国际机场定于2007年底建成并投入运营,届时将为北京奥运会提供服务。

北京国际机场的造型类似扩大版的美国五角大楼,其建成后的占地面积将达到100万平方米。

北京国际机场将成后第一年的运输量将达到43万人次,而2015年全部竣工后的运输量可达到55万人次。

这也预示着北京国际机场将跻身于世界上最繁忙的十大机场。

考虑到其规模与人流量,Foster & Partners事务所将这种点放在旅客体验上,比如说短距离过道等。

借鉴香港大屿山国际机场(Chek Lap Kok)的设计经验,北京国际机场的候机厅只有一个顶篷。

为了帮助旅客区分不同的区域,机场的天窗将会越过墙面投射出不同阴影的黄色与红色灯光。

长城脚下的公社手提箱(347㎡)建筑师:张智强(中国香港) 总统套房介绍坚固平边的箱匣,可供外出旅行时,用来放置个人物品等。

抱持着对典型住宅形象的怀疑,本案企图重新思索亲密感、隐私性、自发性与弹性的本质。

以无限想像及感官愉悦面为原则,提出一件满足最大弹性空间要求的简单设计。

这个住宅的主要概念是阶层的叠置。

底层的机能如同一盅供给家庭基本配备与服务的容器,同时含括收纳功能。

隔间隐匿在楼板地景中,升起的同时也先指引了通往下层空间的门径。

上层空间设置一排可随意升降的遮帘,形成室内的次隔间系统。

同样的手法也出现在立面上,建物的外壳以垂直层板组织层理。

外层是一整圈全高的双面玻璃折叠门,内层则由帘栅组成开口矩阵。

抽象的立面纹样源于使用者导向的操作逻辑。

两者共同地塑造中介层。

中间层是一个供住居、活动或通行的重生的杰出的主楼层。

配合外壳的活动元件及非阶级式的配置,空间可根据活动性质、住民数量、及个人对封闭性与隐私感的重视程度,轻易地被改变。

除了必需的基本元件外,其他隔间皆可遁没于空间之外。

根据使用者的特定需求,一个变化的量体可以不费力地从开放空间滑行到其他房间之中。

这栋住宅位于Shui Guan的Nangou谷中,基地朝北骤降,相对地使北侧暴露。

该地属大陆温带型气候,为了一揽万里长城盛景并享有最大的日光照射,本建筑采南北走向。

也因此让住宅中的每个重要空间,得以坐拥长城美景。

选择权是奢华的必备条件之一。

因此住宅提供多处同等重要的出入口,而房间则以个别的舒适感为考量,刻意区分。

地板的形式可以让人即刻联联想到华丽巡航艇的内部,在轻松方便的原则下,充气式家具为主要配备,与中层相同,利用隔间即得以解决大部分需求,而藉此减少家具的数量。

此外,家具配合建筑可调性的特色,也都有可活动的功能,仅使在建筑内部扮演积极的角色。

家俱屋(333㎡)建筑师:坂茂(日本) 总统套房介绍以一个外国人身分进行这件中国境内的住宅案,我们重点在于让设计得以适当地反映该地文化及实质面向的涵构。

二分宅(或称山水间)liushuo2009发表于2010-12-30 14:026原名称:The Split House设计师:张永和设计单位:非常建築位置:中国北京竣工:2002年分类:别墅建筑内容:实景照片图片:12张打包下载标签:别墅建筑实景照片二分宅(或称山水间)位於水關長城腳下11個別墅中的置高處,依山就勢,一分爲二擁抱著山谷。

一方面保留了基地上原有的樹木,同時功能上又分離了主(較私密)、客(較公共)空間,形成半自然半建築的庭院圍合,將大自然景色盡收宅內。

一條在基地上現有的小溪蜿蜒穿過院子,在門廳的玻璃地面下渙渙流過。

自然的空間、景色和人造的建築空間和景觀溶合一體。

1、轉譯傳統北京四合院:將其從高密度的城市環境移植到自然景觀之中。

院子從在城市中被建築四面圍合變爲由山坡和房子環抱。

如此,建築和自然之間的界限模糊了。

房子二分也促成了人工與自然的結合,形成了山水之間的院宅—山水四合院。

二分宅尊重傳統但不是模仿傳統的形式,而是試圖創造出當代中國住宅的新形象。

2、建立一個靈活的原型:二分宅在這個山地住宅區的建設中將可能被“複製”若干次,因此它的兩翼的角度並非是固定的,而可以隨著不同的山地地形而調整。

針對不同的地形,互成角度的兩翼可依地形的各異在0°- 360°之間任意變化,可出現“一字宅”,“平行宅”,“直角宅”等等變形。

3、建造一個對生態環境影響較小、日後必要時能夠相對容易並乾淨地拆除的建築:借助中國以土木爲主要建築材料的傳統,二分宅用膠合木框架作結構,用保溫隔熱效果良好的夯土牆作維護,對環境的影響限制在最低限度;保溫隔熱性能具佳的夯土牆可形成冬暖夏涼的室內環境質量;同時在使用者較少的情況下,二分宅亦可僅開放一翼,以節省運行和維護費用。

專案名稱:長城腳下的公社11號住宅地址:北京延慶水關長城客戶:紅石公司設計團隊:劉向暉,陸翔,Lucas Gallardo,王暉,許義興諮詢合作:徐民生(結構諮詢)結構和材料:膠合木框架,夯土牆和木質噴漆推拉窗。

长城脚下的公社时间:开始运作于2000 年9月,至2002 年4月,一期住宅分别进入完工精装阶段。

建筑师:首期开发的12 栋别墅的建筑师――12 位全部来自亚洲国家、年龄在三四十岁、被誉为“正在向大师迈进、最有希望崭露头角”的亚洲青年建筑师。

主旨:建造一个私人住宅的当代建筑博物馆,并且希望通过这个具有实验性的举动,影响中国一代的建筑师、开发商和消费者,为我们新生的“年轻”国家在当代建筑的发展上做出贡献。

要求:对这些未来的建筑大师,投资方的设计任务书除了用地与用材(希望建筑师用当地可以找到的材料)的限定外,几乎再没有什么条条框框。

1 外空间:建筑与环境融合2 内空间:形式与功能分析3 建筑材料分析4 建筑风格和思想内涵5 建筑师张永和“山水”意境这栋建筑从当中被分成两半,藉以引入了不同的景致、空间,也带入了“山水”意境。

水的部分,有条小溪直直地登堂入室,在入口的玻璃地板之下粼粼闪光。

一层功能分区布局功能分区布局分明:二分之南半部分以日常生活需要为主,工人房紧挨餐厅洗衣间,方便劳作。

二分之北半部分则是满足交往展示需要。

内外空间的过渡空间的变化和对比混凝土建筑采用混凝土条形基础,条形基础的完成面表达木模板的水平线条和木纹痕迹。

一层地面采用青石板,但在条形基础上表面保留水泥地面做法。

夯土墙土的基本形态是两个L形平面,凸字形立面的墙,与山体围合成山地院落。

夯土墙――建筑群中利用当地建筑资源的最好实例。

争议夯土墙――当地建筑资源利用实例同时也是最引发争议之处。

与当地文脉相悖,最原始的夯筑法也成为施工难度最大,最耗成本之处。

建筑师的本意:让建造更加实际化――而建造过程本身似乎适得其反。

其实每次尝试都不可能<a name=baidusnap0></a>一帆</B>风顺,每个初衷的实现也都要经历其过程我们有充分理由相信,在继续的摸索中,建筑师的初衷――将现代建造与中国特色相结合的思路会孕育出低成本的中国现代建筑。

长城脚下的公社

设计:12位亚洲建筑师(张智强、坂茂、崔恺、严迅奇、简学义、安东、

隈研吾、堪尼卡、陈家毅、古谷诚章、张永和、承孝相)摄影:周之毅

长城脚下的公社由12名亚洲杰出建筑师共同设计完成,它极富创造性地将这12人的个性化实验作品付诸现实,铺陈了风格化的人居理想。

它不仅仅是一座具有相当规模的当代建筑群,更以其富有艺术感的设计站到了亚洲当代建筑艺术标杆的风潮上。

所有的建筑都表达了同一个理念:与自然成为一个和谐的整体。

它在商业和艺术上的双重成功,对中国当代建筑文化来说应该是一次重大收获。

“商业没有童话,但这是一个童话:建筑羞于怯技,但这是一次炫技。

”当年的《新周刊》这样评价道。

2002年,长城脚下公社应邀在威尼斯双年展第八届国际建筑展上展出。

这个项目的策划人和投资人张欣女士“因其大胆的创新精神,积极推动12名亚洲建筑师设计建造出极富当代精神的私人住宅”而一举荣获威尼斯双年展“建筑艺术推动大奖”。

同时,用木材和硬纸板制作的

参展模型也被法国巴黎的蓬皮杜艺术中心收藏,这是蓬皮杜艺术中心收藏的第一件来自中国的

永久性收藏艺术作品。

接下来,英国《卫报》评选出了“2003年世界十佳建筑”,除了近水楼台的英国有三个项目入选以外,北京“长城脚下的公社”、雅典奥林匹克体育馆、苏黎世国际机场和德国、芬兰、以色列、日本各有一个项目入选。