集群设计--长城脚下的公社

- 格式:pdf

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:38

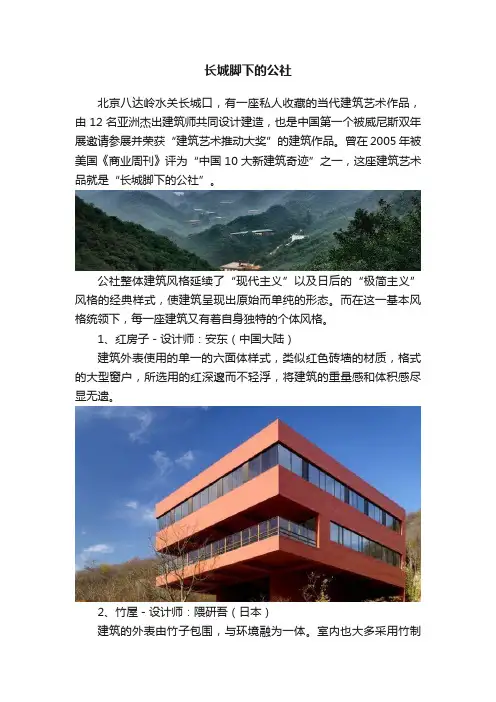

长城脚下的公社北京八达岭水关长城口,有一座私人收藏的当代建筑艺术作品,由12名亚洲杰出建筑师共同设计建造,也是中国第一个被威尼斯双年展邀请参展并荣获“建筑艺术推动大奖”的建筑作品。

曾在2005年被美国《商业周刊》评为“中国10大新建筑奇迹”之一,这座建筑艺术品就是“长城脚下的公社”。

公社整体建筑风格延续了“现代主义”以及日后的“极简主义”风格的经典样式,使建筑呈现出原始而单纯的形态。

而在这一基本风格统领下,每一座建筑又有着自身独特的个体风格。

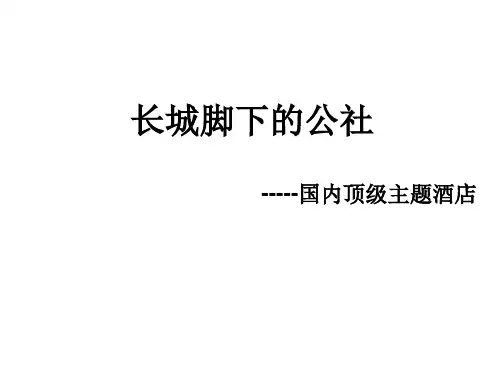

1、红房子-设计师:安东(中国大陆)建筑外表使用的单一的六面体样式,类似红色砖墙的材质,格式的大型窗户,所选用的红深邃而不轻浮,将建筑的重量感和体积感尽显无遗。

2、竹屋-设计师:隈研吾(日本)建筑的外表由竹子包围,与环境融为一体。

室内也大多采用竹制家具,轻简日式风格,竹子交错排列、光影穿梭,充斥着浓厚的禅意。

3、飞机场-设计师:简学义(中国台湾)建筑师追求地景的融合以致于回归自然的生命体验,将多边风格发挥到极致。

两道嵌入山坡的石墙与长城交相呼应,石墙后面,一排窗户向山敞开,花草树木触手可及,宛如回归自然怀抱。

4、家具屋——设计师:坂茂(日本)家具屋的露天庭院位居中央,置身其中,周围景观纷至沓来,有坐拥群山之感。

家俱屋四面都是门,衣柜隐身门内,保持整体的和谐完整。

外观空间和内部空间保持表里如一的单纯风格,简洁明快的特点俨然一个现代四合院。

5、手提箱——设计师:张智强(中国香港)建筑师张智强对箱盒有着独特的情怀和见解,建筑看似随意却对封闭性与隐私感做到了极致,空间可根据需求轻易改变。

每个重要空间都能坐拥长城美景,并享有最大的日光照射。

6、怪院子——设计师:严迅奇(中国香港)建筑的装饰以最单纯的元素,白色刷漆的墙面、木质地板与石材铺面传达了宁静的乡村式家居生活的感觉。

主卧无墙无门,像一个独立升起的舞台,与户外风景紧紧相连,视野极为通透。

7、大通铺——设计师:堪尼卡(泰国)建筑师想要突出的内涵是沟通和共享。

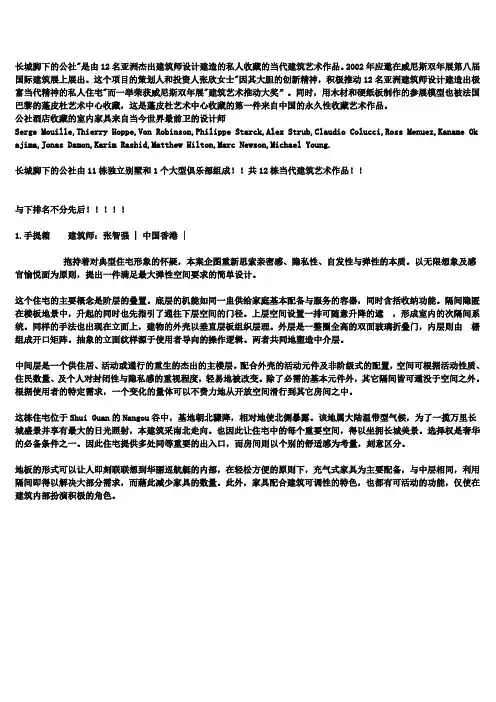

长城脚下的公社"是由12名亚洲杰出建筑师设计建造的私人收藏的当代建筑艺术作品。

2002年应邀在威尼斯双年展第八届国际建筑展上展出。

这个项目的策划人和投资人张欣女士"因其大胆的创新精神,积极推动12名亚洲建筑师设计建造出极富当代精神的私人住宅"而一举荣获威尼斯双年展"建筑艺术推动大奖”。

同时,用木材和硬纸板制作的参展模型也被法国巴黎的蓬皮杜艺术中心收藏,这是蓬皮杜艺术中心收藏的第一件来自中国的永久性收藏艺术作品。

公社酒店收藏的室内家具来自当今世界最前卫的设计师Serge Mouille,Thierry Hoppe,Von Robinson,Philippe Starck,Alex Strub,Claudio Colucci,Ross Menuez,Kaname Ok ajima,Jonas Damon,Karim Rashid,Matthew Hilton,Marc Newson,Michael Young.长城脚下的公社由11栋独立别墅和1个大型俱乐部组成!!共12栋当代建筑艺术作品!!与下排名不分先后!!!!!1.手提箱建筑师:张智强 | 中国香港 |抱持着对典型住宅形象的怀疑,本案企图重新思索亲密感、隐私性、自发性与弹性的本质。

以无限想象及感官愉悦面为原则,提出一件满足最大弹性空间要求的简单设计。

这个住宅的主要概念是阶层的叠置。

底层的机能如同一盅供给家庭基本配备与服务的容器,同时含括收纳功能。

隔间隐匿在楼板地景中,升起的同时也先指引了通往下层空间的门径。

上层空间设置一排可随意升降的遮 ,形成室内的次隔间系统。

同样的手法也出现在立面上,建物的外壳以垂直层板组织层理。

外层是一整圈全高的双面玻璃折叠门,内层则由 栅组成开口矩阵。

抽象的立面纹样源于使用者导向的操作逻辑。

两者共同地塑造中介层。

中间层是一个供住居、活动或通行的重生的杰出的主楼层。

配合外壳的活动元件及非阶级式的配置,空间可根据活动性质、住民数量、及个人对封闭性与隐私感的重视程度,轻易地被改变。

长城脚下的公社摘要:20世纪70年代末,中国开始走上改革开放之路,中国的建筑也进入了一个开放、兼容、多元的新时期。

在此将以长城脚下的公社为例,通过建筑思想理念、艺术、结构、材料、设备、施工等多几方面做以介绍分析,在了解这个建筑的同时也能了解一些我们中国现在建筑的发展关键词:中国现代建筑长城脚下的公社开放兼容多元正文:(一)建筑概论及场所环境:长城脚下的公社,由12名亚洲杰出建筑师设计建造的私人收藏的当代建筑艺术作品,是中国第一个被威尼斯双年展邀请参展并荣获“建筑艺术推动大奖”的建筑作品,同时,用木材和硬纸板制作的参展模型也被法国巴黎的蓬皮杜艺术中心收藏,这是蓬皮杜艺术中心收藏的第一件来自中国的永久性收藏艺术作品。

2005年被美国《商业周刊》评为“中国10大新建筑奇迹”之一。

长城脚下的公社是SOHO中国有限公司总裁张欣和董事会主席潘石屹投资,约请亚洲地区12位著名建筑师设计和建造的世界前卫建筑工程项目。

长城脚下的公社坐落在长城脚下的8平方公里的美丽山谷,距北京首都国际机场1小时15分钟车程,距青龙桥火车站20公里,距离北京市中心1小时15分钟车程。

公社直通八达岭高速路,方便快捷。

距离八达岭机场(可提供私人飞机的升降)仅为15分钟的车程。

长城脚下的公社—凯宾斯基管理共有42栋别墅,190间套房,11间总统套房,4个餐厅,1个Anantara Spa,1个儿童俱乐部及1个户外泳池。

(二)建筑思想理念:其主旨是建造一个私人住宅的当代建筑博物馆,并且希望通过这个具有试验性的举动,影响中国一代的建筑师、开发商和消费者,为我们新生的“年轻”国家在当代建筑的发展上做出贡献。

其对建筑师的选择也具有试验性,仅仅邀请了年轻的亚洲建筑师进行设计,通过他们富有前卫精神和想象力的作品,突出体现亚洲、尤其是中国的崛起。

比邻长城,与长城相呼应,两种建筑,两个时代,一个横跨两千多年的话题,使这个地方从一开始就充满了无限想象的空间。

长城脚下的公社

设计:12位亚洲建筑师(张智强、坂茂、崔恺、严迅奇、简学义、安东、

隈研吾、堪尼卡、陈家毅、古谷诚章、张永和、承孝相)摄影:周之毅

长城脚下的公社由12名亚洲杰出建筑师共同设计完成,它极富创造性地将这12人的个性化实验作品付诸现实,铺陈了风格化的人居理想。

它不仅仅是一座具有相当规模的当代建筑群,更以其富有艺术感的设计站到了亚洲当代建筑艺术标杆的风潮上。

所有的建筑都表达了同一个理念:与自然成为一个和谐的整体。

它在商业和艺术上的双重成功,对中国当代建筑文化来说应该是一次重大收获。

“商业没有童话,但这是一个童话:建筑羞于怯技,但这是一次炫技。

”当年的《新周刊》这样评价道。

2002年,长城脚下公社应邀在威尼斯双年展第八届国际建筑展上展出。

这个项目的策划人和投资人张欣女士“因其大胆的创新精神,积极推动12名亚洲建筑师设计建造出极富当代精神的私人住宅”而一举荣获威尼斯双年展“建筑艺术推动大奖”。

同时,用木材和硬纸板制作的

参展模型也被法国巴黎的蓬皮杜艺术中心收藏,这是蓬皮杜艺术中心收藏的第一件来自中国的

永久性收藏艺术作品。

接下来,英国《卫报》评选出了“2003年世界十佳建筑”,除了近水楼台的英国有三个项目入选以外,北京“长城脚下的公社”、雅典奥林匹克体育馆、苏黎世国际机场和德国、芬兰、以色列、日本各有一个项目入选。

从集群建筑到公民建筑From Cluster Construction to Civic Construction■罗思维■Luo Siwei[摘要] 中国现阶段迎来的大量性建设时期,出现了一种建筑学现象——“集群建筑”。

例如南北两京出现的“建筑师走廊(长城脚下的公社)”,和现今中国国内普遍性的平民建筑的现状形成一道有意思的对比,在这个状态下,建筑师或多或少面临着各种意识的困境。

南都主办的“中国建筑传媒奖”,提出一种口号“走向公民建筑”,有一种将建筑设计的品质推向平民之意,是一种公共舆论导向,也是当代中国建筑师社会责任心的一种集中体现。

本文将就建筑的实验性转向大量实践性过程中所产生的困惑和部分理解表达自己的想法。

[关键词] 实验建筑 show 公民集群建筑[Abstract] China at this stage usher in a large number of constructiveperiod, a。

ear the architecture phenomenon "cluster building",such as the "architect corridor (Commune by the GreatWall)"in Nanjing and Beijing, which has an interesting contrastto the universality of the current situation of the civilian buildings,and the architects are more or less facing a variety ofawareness of the plight in this state. Nanjing hosted “China ArchitectureMedia Awards”proposed a slogan "Towards a civicbuilding", which means to put the quality of the architecturaldesign to the civilians, and it’s not only a guideof public opinion,but also the architect social responsibility epitomizes of contemporary.In this article, the author expresses some ideas aboutthe confused and partial understanding of the constructionexperimental turn to a large number of practical processes.[Keywords] experimental architecture, show, citizens, clustersbuilding一、“建筑作品”与集群建筑“作品”,是我们一般情况下称呼建筑结果的名词,这个词很容易让人联想到绘画等艺术,因为这些艺术的结果我们也叫作品。

集群建筑设计模式探讨第1章引言1。

1选题缘起中国在处在一个迅速城市化的时代中,建筑业迅速发展、建设量大增,设计团体国际化,毫不夸张的说已经成为了全球重要的建筑实践基地,而建筑师在其中扮演的角色受到了更多的关注。

建筑师作为城市建设的大型工程中的专业知识分子,应该有更多话语权,坚持和倡导建筑师的信仰和追求,只有这样他才能够不偏向于任何一个利益方,保持中立。

建筑师只有拥有文化明星一样的魅力,才能更好的履行自己的义务、实现自己的职责、主导建筑事件。

所以社会需要明星建筑师的存在。

同时,这也是一个大众文化大爆炸的时代,网络的流行颠覆了传统的媒体运作模式,任何人经过一定的炒作宣传都能够成为明星,使得明星建筑师更易打造。

而明星建筑师群体表演的舞台就是“集群设计"。

建筑业的变革,大众文化、消费文化的产生,催生了中国当代集群建筑设计。

明星建筑师挑大梁的集群设计,不只是单纯的建筑事件,它是一场具有时代性的社会事件,也是一场文化盛宴,一场明星出演的华丽电影.近年来集群设计一直保持着相当的热度,作为一种新兴的建筑及文化事件其运作方式、意义及其影响力都值得更多的研究和探讨。

作为一个即将毕业投入建筑设计工作中的学生,我对集群设计这个命题充满好奇及探究的兴趣。

我很荣幸能够参与到“鄂尔多斯20+10”集群设计这个大事件中,深入了解了整个组织策划过程以及各个建筑师在应对这一事件时的表现.本文试图通过对“鄂尔多斯20+10”项目的梳理对“集群设计”的模式做进一步的探讨。

1。

2研究现状首“集群设计”(group Design)由崔恺先生提出,后“集群设计”作为特定名字在集群建筑设计这一现象的讨论和研究中被广泛采用。

2006年1月的《时代建筑》集群建筑设计专刊中,罗小未先生将其翻译为“Group Architectural Creativity”。

持编撰,但全书以介绍为主,研究成分所占比例很小,但有学者明确指出该项目与现代主义的德国住宅展在操作上的相似性。

整体长城脚下的公社介绍:长城脚下的公社原名为建筑师的走廊,位于北京北部山区水关长城附近, 占地 8 平方公里.公社中的 11 栋别墅和 1 栋俱乐部分别是亚洲 12 位优秀青年建筑师所设计,建造条件是建筑师必须使用在中国当地可以找到的材料,将人造建筑与自然景观融和在一起.1. 红房子(485m2)----安东2. 家具屋(333m2)----坂茂(日本)3. 三号别墅(410m2)----崔恺4. 俱乐部(4109m2)----承孝相(韩国)5. 怪院子(481m2)----严讯奇(中国香港)6. 手提箱(347m2)----张智强(中国香港)7. 土宅(449m2)----张永和8. 竹屋(716m2)----隈研吾(日本)9. 飞机场(603m2)----简学义(中国台湾)10. 双兄弟(477m2)----陈家毅(新加坡)11. 森林小屋(572m2)----古谷诚章当文明来到这个世界上至今, 我们都栖息在形形色色的自然环境与艺术创造之中, 我们的身心被一层厚厚的砖头树木和自然植物包裹着, 藏储在一层层瓦砾之中, 自饮我们感觉中的息怒哀乐,当来到长城脚下的公社,见到自然环境中被当代建筑大师塑造在自然美丽的山谷之中,一座座建筑结晶而陶醉的同时,也体现到当代大师对意境的大胆创新,把人与环境,环境与意境的完美结合之处的微妙之感。

通过参观内心感受到设计师就是一个雕塑大师,用他的智慧,感觉与创造性相结合,一遍遍加工后,展现在社会的每一个角落……当今我们住在习惯模式里的时间太长了,那陈旧得让人都喘不过气的居住习惯及生活方式和那有些生锈的观念的都被笼罩在一层层坚硬的习惯里。

我们参观的样板间无论是装饰风格装饰材料.或运用的手笔,都是现实社会中非凡的体现,由其一些细节都能让你感受到,无论你处于怎样的心态与情绪,都能展示出真实的向往与处事哲学的一面镜子,哪怕是一个小小的装饰,一块冥蒙的色彩,一件随意的摆设,都能诉说着对自然环境的认识和看法,蕴涵着文化素养和设计思维的大胆革新。

《建筑评析》课程总结作者:赵昱一. 课程内容概述专题一:从“十大建筑”评选看北京建筑演变1959年至2007年,北京历经4次“十大建筑”评选,可以从中看出中国建筑从现代主义初步到各种形式主义的杂烩,从单边主义到同世界广泛沟通,中国正慢慢找寻自己的建筑之路。

专题二:中国当代建筑的原创性问题通过介绍中国当代建筑出现的问题——形式主义泛滥、效果图建筑(点菜式设计)、杂志建筑学、山寨文化等,发现现象背后表现出的中国建筑师缺乏创造意识以及创造手段的问题。

“发现一个问题比解决一个问题更重要” ,“形式是结果,而不是目的”,中国大部分建筑师没有注意到这一点,如果在设计中先从问题入手,而不是纯粹的模仿、表现,那创造性自然而然就会出现。

专题三:从视觉到心灵介绍了三个建筑案例,分别是柏林犹太人博物馆、柏林犹太人大屠杀纪念碑和柏林第十七站台。

它们在建筑形式以及空间运用上都十分特别,不仅从视觉上打动你,而且还从听觉、触觉等多方面影响你的感受。

配合建筑主题,引发人们的思索。

建筑师的这些创造性尝试让我们大大开阔了眼界,让我们了解到设计不在于模仿,更在于能真正的展现建筑的情感。

专题四:居住改变生活,住宅需要设计。

老师通过引入柏林施普鲁赫(Spruch)住宅区以及布鲁诺.陶特的马蹄形住宅案例探讨这一话题。

案例打破“柏林街坊”僵化的布局方式,紧凑的基地创造出丰富的空间,打破常规思维,为丰富多彩的生活创造空间。

中国住宅设计目前的主要问题就是缺乏创造力,我们需要向德国同行学习。

专题五:概念先行(荷兰大使馆案例分析)OMA打破传统设计观念,用方盒子嵌入柏林最古老的居住点,一条贯穿八层的连续坡道路径导引着大使馆内部的空间关联,由此摆脱造型至上的设计方法,建筑由概念和实际需要而成,按照业主要求成为独立且独特的建筑。

专题六:赫尔佐格和德梅隆的作品分析赫尔佐格和德梅隆的作品反映了“建构”问题,他们的作品通过材料的构建极具表现力。

建构一词是对英文“tectonic”的中文翻译,它包括设计、构建、建造等内容。

当代建筑艺术-浅析长城脚下的公社摘要:在越来越只追求山寨复制与极限速度的当下社会中,有这么一群人,他们做成的或者正想做的一些事引发了社会极大地关注和争议。

他们试图破解当今中国创造力低下,研发人群成了弱势群体的困局,为中国创造的振兴与世俗奋力搏击。

“长城脚下的公社”是其中一个成功的案例。

关键词:复制,速度,关注和争议,创造力低下,中国创造的振兴,“长城脚下的公社”一个引发世界关注中国创造的建筑作品个例北京,现在已俨然是一个国际化大都市。

当我们行走在这个城市的街头时,我们会发现自己被一座座或气势磅礴、或威严传统、或光怪陆离、或个性鲜明的巨型建筑包围着。

在这个庞大的城市建筑圈中,能散发出迷人魅力的建筑是凤毛麟角的。

其中有这样的一个建筑,它让很多人欣喜、钟情、沉醉于其中。

它的经营规模不大,却极其另类、前卫、奢华、特立独行。

在酒店业内和地产界,它能凭借别树一帜的经营理念耽担翘楚;在艺术界,它被视为让人叹服的建筑艺术作品,并被威尼斯双年展邀请参展并获奖。

这就是“长城脚下的公社”,我个人非常欣赏的一个建筑作品。

几年前,我和单位的同事来到水关长城脚下,就为了能看看这座当时颇为轰动的别墅建筑群。

“长城脚下的公社”似乎是想表明一个概念,与城里俗套的高层建筑风格迥异的概念,它要旗帜鲜明的表示中国是有创意的,有创造力的,中国能拥有无限可能的未来。

至少我在其中看出来了,我当时很激动。

12栋独特的房子颠覆了中国建筑的陈旧观念“长城脚下的公社”确实很独特,太独特了。

公社坐落在水关长城下,拥有着独一无二的历史和景观优势。

它由12栋别墅组成,是12位亚洲杰出的建筑师设计和建造的,代表各自不同的创意和理念。

这些创意和理念与古老的长城发生激烈的碰撞,产生令人炫目的能量和激情。

在核桃沟里,依山而上,别墅分别命名为飞机场、家具屋、手提箱、怪屋子、红房子、大通铺、三号别墅、竹屋、双兄弟、森林小屋、土宅。

我参观的当天是手提箱、飞机场、红房子、竹屋向外开放。

集群设计

“集群设计”最早源于国外示范性实物建筑展,其中1927年“德意志制造联盟”的魏森霍夫试验住宅区,可谓现代“集群设计”的开山之作。

展览的初衷是应对第一次世界大战后德国住房紧缺和经济状况急剧恶化中的住房建设问题,强调的是经济与适用。

展览聚集了密斯、柯布西耶、格罗皮乌斯、夏隆等17位世界著名的现代主义建筑师,代表了当时欧洲最前卫的设计组合。

他们以探索未来住宅设计为己任,使用创新的设计概念和设计方法,对住宅建筑的平面布局、空间效果、建筑结构、建筑材料等进行了一系列革新,并开创了“国际主义风格”。

之后,1931年以“我们时代的住宅”和“新的建设”为主题的“德国建筑展”,以及1957年以“明日城市”为主题的国际建筑展,现代主义建筑师的一次次集体亮相,无一不是针对当时的社会问题,体现了现代主义建筑师强烈的社会责任感。

集体智慧的交锋推动了学术进步,于是“集群设计”这种与身俱来的“精英”气质,使“集群”不只是简单的数量概念,还隐含了“前瞻性”与“示范性”的意义。

但是,西方各国在20世纪80年代后也涌现出一些集群设计力作,如德国柏林波茨坦广场、日本东京六本木山等,这些项目不再是有组织、有主题、有特定目的和区域的展览活动,而是一般意义的房产开发项目,其产生动机不再是单纯的学术研究或是对于社会建构的使命,其精英气质更多地被当作商业利益最大化的筹码。

2000年潘石屹“长城脚下的公社”开启了中国的“集群设计”时代。

近年来比较重要的集群设计案例有:(附表一)

这些项目既有上海的“青浦营造”和杭州的“良渚文化村”这类大规模的新城制造,也有银川“贺兰山房”那样属于艺术家“玩”建筑的产物;既有在全球范围邀请设计师参加的具有国际影响力的项目(如南京的“中国国际建筑艺术实践展”和浙江金华的“建筑艺术公园”),也有声势浩大、毫不逊色的本土建筑师参与的项目(如广东东莞的“松山湖新城”和成都的“建川博物馆聚落”);这些项目的委托方既有政府机构,也有房地产企业……但是,这些项目普遍具有以下特点:

第一, 在国内建筑项目运作中,业主选择建筑师的一般方式是设计竞赛招标,而国内集群设计的特殊性在于绝大多数项目从规划到城市

设计再到建筑设计均采用委托设计形式,如此大规模的邀标需要

业主具有相当的魄力、实力和影响力。

第二, 国内集群设计项目的基地大多在自然环境优越的城市郊区。

城郊土地资源较市区内丰富,土地成本相对较低,基地环境质量的可

选择余地大,基地远离城市的同时也远离了城市矛盾,因而建筑

设计受到的限制较小,为集群设计的创作自由度提供了条件。

(附表2)

集群设计的价值和意义:

第一, 从学术上来讲,集群设计推动了建筑界学术的交流和发展,“长城脚下的公社”在威尼斯双年展国际建筑展上还获得“建筑艺术推

动奖”。

有专家说:由于中国正处在经济及城市建设快速发展的阶

段,一个很大规模的项目往往在很短时间内被一家设计院或一个

设计师的简单设计所吞噬,必然少了对城市空间的思考以及可能

呈现给城市的更丰富的建筑形态。

而集群设计恰恰化整为零,集

思广益,共同探讨城市和建筑的取舍,创造出没有时间积累的智

慧结晶。

第二, 营销作用和商业价值。

参与集群设计的建筑师通常都是设计界的精英,他们不仅富有创意,还有更为严谨的工作方式和态度。

无

论基于消费者从盲目追求品牌到趋于理性消费的变化,还是基于

开发商对商业利润以及品牌价值的追求,他们都相信在高质量的

产品身后,必然是品牌效应带来的高附加值。

而对于建筑师来说,

正如在运作“长城脚下的公社”时张欣曾说过的:“商业是建筑艺

术最有效的推动手段。

”集群设计正是借着众多优势条件,成为引

人注目的建筑事件,并形成开发方和建筑师的“双赢”。

部分集群设计作品展示:

长城脚下的公社(建筑师:隈研吾、坂茂、张永和、安东、严迅奇、崔恺、承孝相等十二名亚洲杰出建筑师)

总平面图及十二座别墅外观

怪院子(严迅奇)

竹屋(隈研吾)

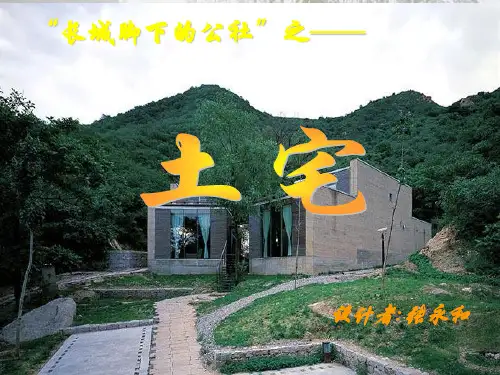

土宅(张永和)

俱乐部(承孝相)

东莞松山湖新城

松山湖新城商务办公小区(建筑师:崔恺)

松山湖新城中心区管委会(建筑师:齐欣)

松山湖新城图书馆(建筑师:周恺)

松山湖新城生产力促进基地学术交流中心(建筑师:汤桦)

松山湖新城工业设计大厦(建筑师:张永和)

上海九间堂别墅(建筑师:严迅奇、矶崎新、登琨艳、丁明渊、俞挺等)

金华建筑艺术公园

资料来源:《时代建筑》。