运动生理学11-有氧运动能力

- 格式:ppt

- 大小:9.01 MB

- 文档页数:40

运动生理学问答题绪论人体生理机能的调节方式及其特点?(简答)人体生理机能调节包括神经调节、体液调节、自身调节。

1)神经调节:由神经系统的活动调节生理功能的调节方式。

调节方式:通过反射进行调节,反射分为条件反射和非条件反射。

特点:作用迅速,调节精确,范围局限,时间短暂。

2)体液调节:机体细胞释放的特殊化学物质经体液运输调节机体的生理功能的调节方式。

调节方式:a远分泌:内分泌腺→激素→血液运输→受体→生理效应。

b旁分泌:激素不经血液运输而经组织扩散达到的局部性体液调节。

c神经分泌:神经细胞分泌的激素释放入血液达到的体液调节。

特点:缓慢、持久、弥散。

3)自身调节:环境变化时,器官、组织、细胞不依赖神经或体液调节而产生的适应性反应。

特点:调节幅度小,不灵敏、局限。

第一章运动的能量代谢试比较三种能量系统的特点(论述)人体有三种能量系统,分别是磷酸原供能系统、糖酵解系统、有氧氧化系统。

1)磷酸原供能系统由ATP-CP供能,无氧代谢,体内储量少,输出功率大,供能速度极快,持续时间短,不产生疲劳的副产品,适于短跑或任何高功率活动。

2)糖酵解系统由糖原、葡萄糖供能,无氧代谢,供能速度快,ATP生成有限,同时产生乳酸可导致肌肉疲劳,适于耗时2-3分钟的最大强度运动,评价指标为血乳酸。

3)有氧氧化系统由糖、脂肪、蛋白质供能,有氧代谢,供能速度慢,不产生导致疲劳的副产品,适用于耐力或长时间运动,评价指标为最大摄氧量、无氧阈。

第二章肌肉活动从事不同项目运动员的肌纤维类型的组成有什么特点?1)时间短,强度大项目运动员:快肌纤维百分比高于从事耐力项目运动员和一般人。

2)耐力项目运动员:慢肌纤维百分比高于从事非耐力项目运动员和一般人。

3)既需耐力又需速度项目的运动员(如中跑、自行车等):快肌纤维百分比与慢肌纤维百分比相当。

第三章躯体运动的神经控制状态反射的规律是什么?举例说明它在完成一些运动技能时所引起的重要作用。

(论述)1)状态反射:头部空间位置的改变以及头部与躯干相对位置发生改变时,将反射性的引起四肢肌肉紧张性改变。

有氧运动和无氧运动的概念运动生理学

摘要:

1.概念介绍

2.有氧运动和无氧运动的区别

3.有氧运动和无氧运动的好处

4.如何选择适合自己的运动方式

5.结论

正文:

一、概念介绍

有氧运动和无氧运动是运动生理学中的两个重要概念。

有氧运动指的是人体在氧气充分供应的情况下进行的运动,如慢跑、游泳、骑自行车等。

无氧运动则是指在氧气供应不足的情况下进行的高强度运动,如举重、百米冲刺、高强度间歇运动等。

二、有氧运动和无氧运动的区别

有氧运动和无氧运动的主要区别在于运动强度和持续时间。

有氧运动强度较低,持续时间较长,主要通过氧化脂肪来提供能量;而无氧运动强度较高,持续时间较短,主要通过分解糖原来提供能量。

三、有氧运动和无氧运动的好处

有氧运动可以提高心肺功能,增强身体耐力,有助于减肥和塑形;无氧运动可以增强肌肉力量和爆发力,提高身体协调性和灵活性。

四、如何选择适合自己的运动方式

选择适合自己的运动方式需要考虑个人的身体状况、运动目标和时间安排等因素。

如果你希望通过运动提高身体耐力和心肺功能,那么有氧运动可能更适合你;如果你希望增强肌肉力量和爆发力,那么无氧运动可能更适合你。

五、结论

有氧运动和无氧运动都有各自的好处,选择适合自己的运动方式可以更好地实现自己的运动目标。

第十三章有氧运动能力关键术语有氧工作能力:是指能反映本人的有氧供能的能力。

这种能力包最大吸氧量、维持最大和次最大摄氧量的能力最大摄氧量:人体在进行有大量肌肉参加的长时间激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的氧量称为最大摄氧量运动后过过理氧耗:运动后恢复期内为了偿还运动中的氧亏,以及在运动后使处于高水下代谢的机体恢复到安静水平时消耗的氧量,称为运动后过量氧耗乳酸阈:在有氧供能的递增负葆运动中,运动强度较小时,血乳酸与安静时的值接近,可是随着运动强度的增加,乳酸浓度还渐增加,当运动强度超过某一负荷时,乳酸浓度急剧上升的开始点,称为乳酸阈。

第14章运动训练的生理学原理赛前状态:人体在参加比赛或训练前某些器官系统会产生一系列条件反射性变化称为赛前状态。

进入工作状态:在运动的开始阶段,人体各器官系统的工作能力不可能立刻的工作能力不可能立刻达到最高水平,而是有一个靛步提高的过程,称为进入工作状态极点:在进行强度较大、持续时间较长的剧烈运动中,由于运动开始阶段内脏器官的活动不能满足运动器官的需要,练习者常常产生一些非常难受的生理反应,如呼吸困难、胸闷、头晕、肌肉酸软无力、动作迟缓不协调,甚至不想再继续运动下去,这种状态称为极点。

第二次呼吸:极点出现后,如依靠意志力和调整运动节奏继续坚持运动,不久,一些不良反应就会逐渐减轻或消失,此时呼吸变得均匀自如,动作变得轻松有力,运动员能以较好的机能状态继续下去,这种状态称为第二次呼吸真稳定状态:在进行中小强度的长时间运动时,进入工作状态结束后,机体的摄氧量能够满足各项生理指标保持稳定,这种状态称为真稳定状态假稳定状态:在进行强度较大、持续时间较长的运动时,进入工作状态结束后,机体的摄氧量已达到并稳定在最大摄氧量水平上,但仍不能满足机体对氧的需求,运动过程中氧亏不断增多,这种状态称为假稳定状态运动负荷阈:指体育课或训练课中适宜生理负荷的低限到高限的范围训练效果:通过反复的身体练习,使机体结构与机能发生一系列良好的适应性变化,从而提高运动能力,这一良好的适应性变化称为训练效果第十五章运动性疲劳与恢复过程运动性疲劳:机体生理过程不能继续机能在特定水平上进行和/或不能维持预定的运动强度运动性力竭:是指运动性疲劳发展的最终结果,是机体衰损的表现自由基:是指外层电子轨道含有未配对的电子的原子,离子或分子恢复过程:是指人体在健身锻炼、运动训练和竞技比赛过程中及结束后,生理功能逐渐恢复与提高的过程超量恢复:是指人体在运动中消耗的能源物质在运动后一段时间不公恢复到原来水平,甚至超过原来水平积极性休息:是指用转换活动的方式消除疲劳的运动手段第十二章肌肉力量肌肉力量:机体依靠肌肉收缩克服和对抗阻力来完成运动的能力称为肌肉力量,通常按照其表现形式和构成特点区分为最大肌肉力量、快速肌肉力量和力量耐力三种基本形式最大肌肉力量:通常是指肌肉进行最大随意收缩时表现出来的克服极限负荷阻力的能力快速肌肉力量:是指肌肉在短时间内快速发挥力量的能力,爆发力是快速力量的常见表现形式力量耐力:力量耐力是指肌肉长时间对抗亚最大阻力的能力绝对力量:是指机体克服和对抗阻力时表现出来的最大肌肉力量,通常以肌肉收缩克服和对对抗的最大阻力来表示相对力量:是指单位体重、去脂体重、体表面积、肌肉横断面积等表示的最大肌肉力量肌肉肥大:主要由肌纤维增粗、肌肉横断面积增加和结蒂组织增多等引起的肌肉体积增大现象超负荷原则:是肌肉力量训练的一个基本原则,超大型负荷不是指超过本人的最大负荷能力,而是指力量负荷应不断超过平时采用的负荷,其中包括负荷强度、负荷量和力量训练频率中枢激活:中枢神经系统动员肌纤维参加收缩的能力第八章酸咸平衡与肾脏排泄酸碱平衡:机体通过血液缓冲系统、肺、肾,调节体内酸性和碱性物质的含量及比例,维持体液PH恒定,称为酸碱平衡缓冲体系与缓冲作用:由弱酸按一定比例组成的混合液称为缓冲体系:该缓冲本系具有缓冲酸、碱、保持PH的相对恒定的作用,称为缓冲作用碱储:NaHCO3是血浆中含量最多的碱性物质,一定程度上可以代表对固定酸的缓力,故反血浆中的碳酸氢钠看成是血浆中的碱贮备,简称碱储酸碱平衡紊乱:体内酸性、碱性物质过多或不中,从而产生酸中毒或碱中毒的病理生理过程称为为酸碱平衡紊乱。

第十一章身体素质一、名词解释1、身体素质:人体在肌肉活动中所表现出来的力量、速度、耐力、灵敏及柔韧等机能能力。

影响因素:肌肉本身的结构和功能特点;肌肉工作时的能量供应;内脏器官的机能;神经调节能力身体素质是人体各器官系统的功能在肌肉工作中的综合反映。

2、反应速度:指人体对各种刺激发生反应的快慢。

3、反应时:从感受器接受刺激产生兴奋并延反射弧传递开始,到引起效应器发生反应所需要的时间影响因素:①感受器的敏感程度②中枢延搁③效应器(肌组织)的兴奋性4、动作速度:指完成单个动作时间的长短动作速度生理基础:(1)肌纤维类型快肌纤维%高→动作速度↑(2)肌肉力量大→动作速度↑(3)肌肉组织机能状态兴奋性高→动作速度↑(4)运动条件反射的巩固程度高→动作速度↑与神经系统对主动肌、协调肌和对抗肌的调节能力有关,并与肌肉的无氧代谢能力有密切关系。

5、有氧耐力:是指人体长时间进行以有氧代谢供能为主的运动能力。

6、无氧耐力:指机体在无氧代谢(糖元氧酵解)的情况下较长时间进行肌肉活动的能力。

7、RM:即最大重复次数:指肌肉收缩所能克服某一负荷的最大次数。

常用来表示力量训练的负荷强度。

RM越小,表示运动员对该负荷的重复次数越少,负荷强度越大。

二、思考题1、决定肌肉力量的主要因素有哪些?其中后天可训练程度较大的因素有哪些?(1)决定肌肉力量的生物学因素:①肌纤维的横断面积②肌纤维类型和运动单位③肌肉收缩时动员的肌纤维数量④肌纤维收缩时的初长度⑤神经系统的机能状态⑥年龄与性别⑦体重(2)肌肉力量的可训练因素:①肌纤维的收缩力②神经系统的机能状态③肌纤维类型2、试述影响速度素质的生理因素,并结合实际谈谈速度训练问题?生理因素:①反应时②皮层内神经活动过程的灵活性与交互抑制能力③肌纤维类型④能量供应⑤人体工作时释放出的功率提高速度素质的关键在于改善和提高神经系统的灵活性、增进磷酸原系统供能能力以及肌肉力量,关节柔韧性与肌肉协调放松能力等。

第11章有氧工作能力1.最大摄氧量和乳酸阈都是反应人体有氧耐力的生理指标,试从生理学的角度分析它们的异同点。

答:(1)二者的相同点同最大摄氧量一样,乳酸阈也是反映有氧耐力的一个重要指标。

(2)二者的不同点①最大摄氧量是指人体在进行激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的最大氧气量。

②乳酸阈是指当运动强度超过某一负荷时乳酸浓度急剧上升的开始点,是人体的代谢供能方式由有氧代谢为主开始向无氧代谢为主过渡的临界点,通常以血乳酸急剧增加的起始点(乳酸拐点)所对应的强度来表示。

③最大摄氧量反映人体在运动时所摄取的最大氧量,而乳酸阈则反映人体在递增负荷运动中血乳酸浓度没有急剧堆积时的最大摄氧量实际所利用的百分比,即最大摄氧量利用率(%Vo2max)。

其值越高,有氧工作能力越强;反之,有氧工作能力越低。

2.有氧耐力的生理学基础能否可以理解为是最大摄氧量生理机制?为什么?答:(1)人体有氧耐力取决于机体氧的运输系统功能、肌肉利用氧的能力、神经调节能力和能量供应特点等因素。

心肺功能是影响有氧耐力的中枢机制,而肌纤维类型的百分比组成及其骨骼肌的代谢特征是影响有氧耐力的外周机制。

①氧运输系统的功能a.肺的通气与换气机能影响人体吸氧能力:肺通气量越大,吸入体内的氧就越多,呼吸频率和呼吸深度影响肺通气量的变化。

运动时提高和掌握有效的呼吸动作,增强呼吸机能就能提高有氧耐力。

b.心脏的泵血功能与有氧耐力密切相关:心输出量受每搏输出量和心率的制约,而每搏输出量决定于心肌收缩力量和心室腔容积的大小。

c.红细胞的数量是影响有氧耐力的一个因素:血液中红细胞所含的血红蛋白,携带氧进行运输。

运动员血红蛋白含量假如下降10%,则往往引起运动成绩下降。

②骨骼肌的特征肌组织的有氧代谢机能影响有氧耐力。

肌肉内毛细血管网开放数量的增加,可使单位时间内肌肉血流量增加,血液可携带更多的氧供给肌肉。

优秀的耐力运动员慢肌纤维百分比高,肌红蛋白、线粒体和氧化酶活性高、毛细血管数量增加。

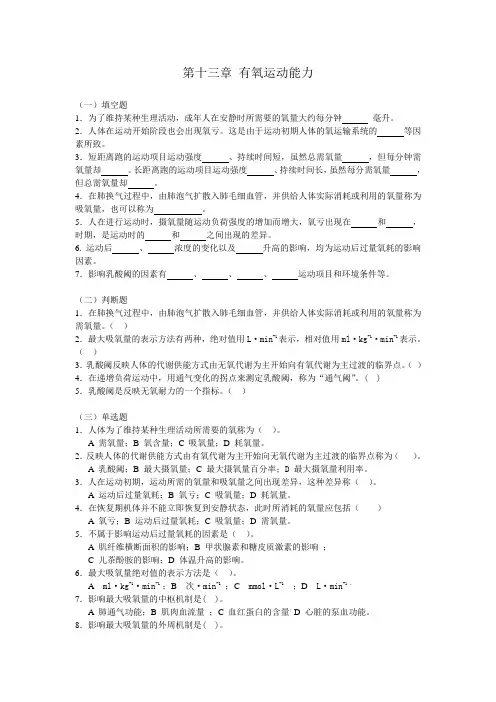

第十三章有氧运动能力(一)填空题1.为了维持某种生理活动,成年人在安静时所需要的氧量大约每分钟毫升。

2.成年人安静时的和相同,大约每分钟250毫升,表明即使在安静状态下都需要摄取适宜的氧,以满足机体的能量代谢所需。

3.运动强度大、持续时间短,虽然总需氧量少,但是每分需氧量大。

例如100米赛跑时的需氧量每分钟可达升,而跑时的需氧量却为每分钟2~3.5升。

4.人体在运动中出现稳定状态,表明此时运动中满足,但是在运动开始阶段也会出现氧亏。

这是由于运动初期人体的氧运输系统的等因素所致。

5.短距离跑的运动项目运动强度、持续时间短,虽然总需氧量,但每分钟需氧量却。

6.长距离跑的运动项目运动强度、持续时间长,虽然每分需氧量,但总需氧量却。

7.在肺换气过程中,由肺泡气扩散入肺毛细血管,并供给人体实际消耗或利用的氧量称为吸氧量,也可以称为或。

8.氧亏的形成主要是由于运动初期、的消耗以及人体的氧运输系统的生理惰性,氧运输系统的功能不能立即提高到与运动的需要而形成的。

9.在运动中即使吸氧量需氧量,机体出现稳定状态,在运动开始阶段也会出现。

10.人在进行运动时,摄氧量随运动负荷强度的增加而增大,氧亏表现在运动初期,是运动时的和之间出现的差异。

11.运动后恢复期的吸氧量与运动中的不相等,运动后恢复期的并不是完全只用于偿还运动中所欠下的氧,而且还要用于偿还运动结束后,恢复到运动前安静水平所消耗的氧。

12.在激烈运动后恢复期中,除偿还在运动初期分解供能欠的一部分氧亏外,还应偿还由供能所欠下的氧亏。

13.运动后过量氧耗不仅用于偿还所欠下的氧,而且还要用于偿还运动后所消耗的氧。

14.运动后、浓度的变化以及升高的影响,均为运动后过量氧耗的影响因素。

15.运动后过量氧耗的生理作用为偿还的氧亏,以及在使处于高水平代谢的机体恢复到安静水平时消耗的氧量。

16.最大摄氧量反映人体在进行有大量肌肉参加的长时间激烈运动中,和的能力达到本人的极限水平。

第十三章有氧运动能力(一)填空题1.为了维持某种生理活动,成年人在安静时所需要的氧量大约每分钟毫升。

2.人体在运动开始阶段也会出现氧亏。

这是由于运动初期人体的氧运输系统的等因素所致。

3.短距离跑的运动项目运动强度、持续时间短,虽然总需氧量,但每分钟需氧量却。

长距离跑的运动项目运动强度、持续时间长,虽然每分需氧量,但总需氧量却。

4.在肺换气过程中,由肺泡气扩散入肺毛细血管,并供给人体实际消耗或利用的氧量称为吸氧量,也可以称为。

5.人在进行运动时,摄氧量随运动负荷强度的增加而增大,氧亏出现在和,时期,是运动时的和之间出现的差异。

6. 运动后、浓度的变化以及升高的影响,均为运动后过量氧耗的影响因素。

7.影响乳酸阈的因素有、、、运动项目和环境条件等。

(二)判断题1.在肺换气过程中,由肺泡气扩散入肺毛细血管,并供给人体实际消耗或利用的氧量称为需氧量。

()2.最大吸氧量的表示方法有两种,绝对值用L·min-1表示,相对值用ml·kg-1·min-1表示。

()3.乳酸阈反映人体的代谢供能方式由无氧代谢为主开始向有氧代谢为主过渡的临界点。

()4.在递增负荷运动中,用通气变化的拐点来测定乳酸阈,称为“通气阈”。

( )5.乳酸阈是反映无氧耐力的一个指标。

()(三)单选题1.人体为了维持某种生理活动所需要的氧称为()。

A 需氧量;B 氧含量;C 吸氧量;D 耗氧量。

2.反映人体的代谢供能方式由有氧代谢为主开始向无氧代谢为主过渡的临界点称为()。

A 乳酸阈;B 最大摄氧量;C 最大摄氧量百分率;D最大摄氧量利用率。

3.人在运动初期,运动所需的氧量和吸氧量之间出现差异,这种差异称()。

A 运动后过量氧耗;B 氧亏;C 吸氧量;D 耗氧量。

4.在恢复期机体并不能立即恢复到安静状态,此时所消耗的氧量应包括()A 氧亏;B 运动后过量氧耗;C 吸氧量;D 需氧量。

5.不属于影响运动后过量氧耗的因素是()。

运动生理学中有氧运动的名词解释运动对人体的益处无法忽视,不仅可以提供身体健康,还有助于心理和情绪的平衡。

在运动生理学中,有氧运动是一个重要的概念,它涉及了人体能量代谢和身体机能的多个方面。

本文将对有氧运动进行详细解释,并探讨其对健康的重要性。

有氧运动是指能够提供足够氧气给肌肉进行远程耐力运动的一类运动。

在有氧运动过程中,身体将以氧气为燃料,通过身体呼吸运送氧气到组织和肌肉,同时产生二氧化碳和水。

这种运动主要通过有氧代谢途径产生能量,并能够维持较长时间的运动。

与有氧运动相对的是无氧运动,无氧运动则主要利用无氧代谢途径产生能量,比如快速爆发力和力量训练。

有氧运动主要集中在低至中等的强度范围,如慢跑、游泳、骑自行车、跳绳等。

有氧运动还与心肺功能密切相关。

当进行有氧运动时,心脏将会提高心率和血液流量,以便将氧气输送到身体各个组织。

同时,肺活量也会增加,加强了肺部的功能。

这使得氧气能够更充分地进入血液,供养肌肉,同时也促进了有害物质的排出。

此外,有氧运动对心血管健康也有积极的影响。

通过有氧运动,人体能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯的水平,并增加高密度脂蛋白胆固醇的含量。

这减少了动脉血管内的脂质沉积,并降低了患心脏病和中风的风险。

同时,有氧运动也能够改善血压控制,降低患高血压的可能性。

有氧运动还与体重控制息息相关。

这是因为有氧运动可以增加能量消耗,并促进脂肪的燃烧。

通过加速代谢过程,有氧运动可以帮助人体燃烧更多的卡路里,从而达到减肥的目的。

此外,有氧运动还能够提高身体的基础代谢率,使人在休息状态下也能消耗更多的能量。

有氧运动对心理和情绪的影响也是不可忽视的。

通过有氧运动,人体会分泌多巴胺、内啡肽和血清素等化学物质,这些物质被称为"快乐荷尔蒙",能够提供心理上的愉悦和抗压能力。

同时,有氧运动还可以减轻焦虑和抑郁的症状,促进睡眠质量。

这对那些经历紧张和压力的人来说尤为重要。

总体而言,有氧运动在运动生理学中扮演着重要角色。

运动生理学《有氧、无氧工作能力》(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如职业道德、时事政治、政治理论、专业基础、说课稿集、教资面试、综合素质、教案模板、考试题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as professional ethics, current affairs and politics, political theory, professional foundation, lecture collections, teaching interviews, comprehensive qualities, lesson plan templates, exam question banks, other materials, etc. Learn about different data formats and writing methods, so stay tuned!运动生理学《有氧、无氧工作能力》一切运动的能量供应过程都是由有氧代谢和无氧代谢过程以不同的比例组成。

《运动生理学》课程考核大纲【考核目的】了解学生对运动生理学的基本理论和基本知识的掌握情况;体育运动过程中的体内发生的生理变化以及进行体育锻炼引起体内分子水平上适应性变化;为将来从事体育教学工作提供有关的知识和技能。

考核学生实际应用知识的能力,进一步提高学生在体育教学、训练和科研中分析问题,解决问题的能力。

通过考核对教学状况作出检查,为教学提供反馈信息。

【课程学习的基础】本门课程需要《运动解剖学》等学科知识,也在考试范围内。

【考核的内容范围】新陈代谢(物质代谢、能量代谢)、内分泌;氧运输系统(血液、呼吸、循环);肌肉的活动及其控制;感觉、神经整合和运动技能形成;体育教学和运动训练的生理学分析、年龄、性别、环境和运动等问题。

【考核方法】包括过程性考核、实验考核与期末考核。

过程考核占总成绩的20%:包括出勤率、学习笔记、课堂学习状态、作业、课堂提问等内容;实验成绩占总成绩的20%:包括实验到课率、实验操作、实验报告、设计等;期末考核采用笔试闭卷的方式进行考核,卷面100分,占总成绩60%。

【期末考核形式】采用笔试闭卷。

【期末考核对试题的要求】主、客观试题的比例:主观性试题占55%,客观性试题占45%。

题型比例:名词解释约占15% ,填空题约占15%,判断题约占6%,单项选择题约占16%,多项选择题约占8%,简答题约占30%,论述题约占15%。

难度等级:分为较易、中等、较难三个等级,大致比例是40:40:20。

【考核的具体内容】绪论知识点:1.运动生理学的研究对象、任务和方法 2.生命的基本特征考核目标:1.识记:(1)新陈代谢(2)兴奋性(3)运动生理学2.理解:(1)生命的基本特征3.运用:(1)人体生理机能是如何调节的第一章运动的能量代谢知识点:1.ATP及ATP稳态 2.人体的三个供能系统考核目标:1.识记:(1)物质代谢(2)能量代谢(3)磷酸原供能系统、糖酵解供能系统、有氧氧化供能系统(4)基础代谢2.理解:(1)进食混合性食物后,机体如何获取利用其中蕴含的各种能量3.运用:(1)能量代谢对急性、慢性运动的适应第二章肌肉的活动知识点:1.肌肉的微细结构及特性 2. 骨骼肌细胞的生物电现象 3.肌肉收缩与舒张原理考核目标:1.识记:(1)静息电位(2)动作电位(3)肌肉的收缩形式(4)肌电图2.理解:(1)肌肉收缩与舒张过程(2)训练对肌纤维的影响3.运用:(1)神经-肌肉接头处动作电位是如何进行传递的(2)滑行学说第三章肌肉活动的神经控制知识点:1.感受器的一般生理特征 2.肌梭和腱梭的结构与功能 3.牵张反射考核目标:1.识记:(1)牵张反射(2)状态反射2.理解:(1)突触与突触传递(2)脊髓、脑干、小脑、基底核与大脑各级神经系统对运动的调控及其生理学机制3.运用:(1)状态反射的规律在完成一些运动技能时所起的重要作用第四章运动与内分泌知识点:1.激素的生理作用和作用特征 2. 主要内分泌腺的内分泌功能考核目标:1.识记:(1)激素(2)内分泌2.理解:(1)运动时激素对体液平衡的调节(2)激素对运动的反应和适应3.运用:(1)腺垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺皮质激素的主要作用及其与运动关系第五章血液知识点:1.血液的组成与特性 2.血液的功能考核目标:1.识记:(1)氧解离曲线2.理解:(1)血液如何运输氧气(2)血液的调节作用(3)运动对血细胞的影响3.运用:(1)长期运动对红细胞的影响第六章呼吸知识点:1.肺通气 2.肺换气功能的评定考核目标:1.识记:(1)肺活量(2)时间肺活量(3)肺泡通气量2.理解:(1)呼吸是由哪三个环节组成了各个环节的主要作用是什么(2)肺通气的机能指标测定意义3.运用:(1)运动时应如何进行与技术动作相适应的呼吸(2)如何合理地运用憋气第七章血液循环知识点:1.血液循环在生命活动和运动活动中的意义 2.心泵工作的原理 3.心血管对运动和训练的反应和适应考核目标:1.识记:(1)心泵工作的原理(2)期前收缩、代偿间歇(3)血压2.理解:(1)器官血流量的决定因素和血液重新分配的意义(2)心血管活动神经调节的生理过程3.运用:(1)有训练的人和一般人在进行定量工作时心血管机能有何不同(2)各种因素是如何影响心输出量的(3)运动训练对心血管系统有何影响第八章运动与免疫知识点:1.免疫的概念与分类 2.身体运动对免疫机能的影响考核目标:1.识记:(1)免疫(2)免疫系统的组成2.理解:(1)不同负荷运动对免疫功能的影响3.运用:(1)开窗期理论的应用第九章酸碱平衡知识点:1. 酸碱平衡 2.尿的生成 3.肾脏在维持水和酸碱平衡中的作用考核目标:1.识记:(1)酸碱平衡(2)有效率过滤(3)球管平衡2.理解:(1)肾脏排泄及其对机体酸碱平衡和水平衡的调节作用(2)运动时机体酸碱平衡的调节3.运用:(1)口服NaHCO3对体内酸碱平衡的影响(2)运动性蛋白尿及其在运动训练中的应用第十章肌肉力量知识点:1.肌肉力量及其分类 2.肌肉力量训练的生理学原则 3.肌肉力量的检测与评价考核目标:1.识记:(1)肌肉力量(2)最大肌肉力量(3)肌肉力量训练的一般原则2.理解:(1)影响肌肉力量的肌源性和神经源性因素(2)肌肉力量训练的一般原则3.运用:(1)力量的练习方法(2)肌肉力量的检测与评价第十一章有氧工作能力与无氧耐力知识点:1.有氧耐力的生理学基础 2.有氧耐力的测定及其评定 3. 无氧耐力考核目标:1.识记:(1)需氧量(2)最大摄氧量(3)无氧耐力2.理解:(1)影响有氧耐力的因素(2)发展无氧耐力的训练3.运用:(1)有氧耐力的测定及其评定(2)无氧耐力检测与评价第十二章运动过程中人体功能的变化知识点:1.赛前状态 2.准备活动 3.进入工作状态与稳定工作状态 4. 运动性疲劳5. 恢复过程考核目标:1.识记:(1)赛前状态(2)运动性疲劳(3)超量恢复2.理解:(1)准备活动的生理作用是什么(2)超量恢复的基本规律及其实践意义3.运用:(1)运动中如何克服“极点”迎来第二次呼吸“第二呼吸”(2)真稳定状态和假稳定状态的主要区别是什么(3)不同能量物质的恢复过程及其实践意义第十三章运动与环境知识点:1.冷热环境 2.水环境与运动 3.高原环境与运动 4. 大气环境与运动 5. 生物节律考核目标:1.识记:(1)冷、热习服(2)高原习服(3)生物节律2.理解:(1)人体体温调节机制(2)人体在水环境中运动时的生理反应3.运用:(1)预防热危害或将热危害减少到最小程度的原则(2)高原环境对运动能力的影响第十四章肥胖与体重控制知识点:1.超重、肥胖、身体成分和理想体重等基本概念 2.肥胖与运动减肥考核目标:1.识记:(1)超重(2)肥胖(3)身体成分2.理解:(1)控制体重的意义(2)体成分的估算方法有哪些3.运用:(1)运动减肥处方的制定原则及其实施过程中的注意事项第十五章年龄、性别与运动知识点:1.儿童少年和体育运动 2.女子和体育运动考核目标:1.识记:(1)儿童少年生理功能的年龄特征(2)女子的运动能力2.理解:(1)儿童少年动作技能和身体素质的发展(2)月经周期与运动3.运用:(1)运动定向的生理学依据【样题】一、填空题(每空1分,共15分)1.短距离跑的运动项目运动强度、持续时间短,虽然总需氧量,但每分钟需氧量却。

第十一章有氧工作能力一概念题1、有氧耐力:指人体长时间进行有氧工作(糖、脂肪等氧化供能)的能力。

2、最大摄氧量:人体在进行有大量肌肉参加的长时间激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的最大氧气量。

3、需氧量:指人体为了维持某种生理活动所需要的氧气量。

4、氧亏:人在进行运动时,摄氧量随运动负荷的增加而增大,在运动初期运动所需要的氧和摄氧量之间出现差异,这种差异称为氧亏。

5、运动后过量氧耗:运动后恢复期内,为了偿还运动中的氧亏,以及在运动后使处于高水平代谢的机体恢复到安静水平时消耗的氧气量。

6、乳酸阈:在递增运动负荷中,运动强度较小时,血乳酸浓度与安静值接近,随运动强度的增加,乳酸浓度增加,当运动强度超过某一负荷时乳酸浓度急剧上升的开始点。

7、吸氧量:在肺换气过程中,由肺泡气扩散人肺毛细血管,并供给人体实际消耗或称为吸氧量。

吸氧量也称耗氧量。

8、通气阈:在递增负荷运动中,用肺通气变化的拐点来测定乳酸阈。

9、持续训练法:采用强度较低、持续时间长的不间歇的有氧耐力训练方法。

10、间歇训练法:指在两次训练之间有间歇方式的组合训练。

二、是非判断题(F)1、最大吸氧量是反映有氧代谢能力的指标,则无论何方法测量其值相等。

(F)2、单位时间内吸入的最大氧量称最大吸氧量。

(F)3、影响最大吸氧量一个十分重要的因素是最大通气量。

(F)4、最大摄氧量的大小与有氧耐力的能力大小无关。

(F)5、低乳酸数值的间歇训练可提高速度素质,高乳数值的间歇训练提高速度耐力。

(F)6、短距离或非周期性运动项目的优秀运动员,最大摄氧量一般和常人无异。

因此最摄氧量不能用来评定其训练程度。

(F)7、短跑运动主要靠无氧代谢供能,但长期从事短跑训练可以使有氧代谢酶的活性提高,导致有氧代谢机能随之提高。

(F)8、耐力训练导致安静时心率增加、每搏输出量增加。

(T)9、乳酸阈是评定机体有氧能力的指标。

(F)10、低乳酸的间歇训练,是提高无氧耐力的主要训练方法。