针刺夹脊穴治疗慢性萎缩性胃炎

- 格式:doc

- 大小:77.50 KB

- 文档页数:4

针灸科-穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎的技术疾病简介:慢性萎缩性胃炎(以下简称CAG)是以胃粘膜腺体萎缩,粘膜变薄,粘膜肌增厚及伴肠上皮化生(肠化或IM),异型增生(ATP)为病理特征,并伴胃酸及胃蛋白酶分泌减少的一类慢性疾病,是消化系统常见的难治病之一。

临床以上腹胀胃痛,纳少嗳气,消瘦乏力为主要表现。

CAG的发病率随年龄增长而增高,据调查在50岁以上的人群中,慢性胃炎发病率可达30%,而在慢性胃炎中,CAG占30.9%。

CAG发病率占纤维胃镜受检病人的13.8%左右,在胃癌高发区可达28.1%,胃癌病例50%以上有CAG病史。

国外有文献报告CAG,特别是伴肠化和异型增生者,胃癌发生率可高达9~10%,我国为7%。

适应症:慢性萎缩性胃炎、浅表性胃炎特色:本技术操作简便,方法规范,便于推广,疗效好,无副作用。

2 治疗方法2.1 选穴肝腧,胃腧,大肠腧,足三里。

2.2 操作用10 ml的一次性针筒,吸取黄芪注射液4 ml,复方当归注射液4 ml,摇匀,换用5号局部封闭针尖。

先俯卧,选取一侧肝腧,胃腧,大肠腧,常规消毒后,快速将针刺入,进针2~3 cm,稍稍提插,局部有酸胀感为度,回抽无血,缓慢注入药液后,快速出针,使用消毒棉球按压针孔。

然后患者仰卧,取同侧足三里,重复以上操作,每穴注射量均为2 ml。

体型消瘦的患者,进针深度减少,并将针尖斜向脊柱方向,防止刺伤重要脏器。

2.3 疗程每周治疗3 次,穴位两侧交替选用,3 个月为一个疗程,连续治疗两个疗程观察疗效。

治疗前后做胃镜及病理检查比较。

3 疗效观察3.1 疗效标准①临床治愈:症状消失或者明显减轻,心下痞满消失,食后无饱胀感,无隐痛、嗳气和泛酸,胃镜检查镜下形态明显改善,腺体细胞有所恢复。

②好转:症状明显减轻,个别症状表现消失,胃镜检查镜下形态有所改善。

③未愈:症状稍微改善或无改善,主要症状表现没有减少,胃镜检查无明显改观。

肝腧,胃腧,大肠腧脏腑精气输注于背部的背腧穴,肝腧能疏肝理气,行气化滞,滋肝阴,柔肝阳;胃腧能益胃气,养胃阴,调中和胃,并化湿行滞;大肠腧能调肠胃而通肠腑,三者配合,使肝气得舒,中土得健,气机升降有序而诸证逐渐平息。

针灸治疗慢性萎缩性胃炎临床体会介绍针灸作为传统中医的一种重要治疗手段,近年来在慢性萎缩性胃炎的治疗中也得到了广泛的应用。

本文将通过临床体会,介绍针灸治疗慢性萎缩性胃炎的效果和注意事项。

慢性萎缩性胃炎的症状慢性萎缩性胃炎是指胃黏膜长期炎症和萎缩,常伴有不同程度的胃壁细胞癌变,临床上主要表现为:1.胸骨后疼痛2.消化不良、反酸、嗳气、恶心、呕吐等消化系统不适症状3.萎缩性贫血患者常表现为消化不良、胃酸过多或不足、胃肠运动紊乱等。

治疗慢性萎缩性胃炎主要是通过恢复胃黏膜的正常结构和功能,以及干扰胃癌的发展过程来完成。

针灸治疗慢性萎缩性胃炎的效果1.提高胃肠道的机能针灸可以通过调整局部的神经、血循环及机体的激素等机制,调节胃肠道协调运动,促进胃肠道的蠕动和消化液分泌,改善胃肠道功能。

此外,针灸还可以提高胃壁下动脉血流量和胃酸分泌,增加血红蛋白含量,对患者的消化吸收功能有很好的改善作用。

2.缓解患者的症状针灸可以通过控制其他部位的病症发作,较快的改善患者在治疗中的症状,如胃痛、腹泻、饱胀等。

3.治疗萎缩性胃炎中的胃部不适针灸可以直接促进胃肠道的钙离子注入,从而避免对胃粘膜组织的剌激。

这样不仅能够舒缓患者的胃部不适,同时还可以减少长期消化液刺激胃黏膜所带来的不利影响。

注意事项1.针灸治疗慢性萎缩性胃炎需要在合格的医疗机构进行。

在选择针灸诊所/医院时,要注意环境卫生、诊所/医院是否有合格的针灸师等方面。

2.进行针灸前,应注意肝炎、艾滋病等传染病的检测。

同时,在针灸过程中也要注意消毒,避免交叉感染。

3.患者在针灸后,应按时进行复诊,及时报告任何不良反应和症状。

结论针灸作为传统中医的一种重要治疗手段,在治疗慢性萎缩性胃炎方面具有一定的疗效。

在进行针灸治疗时,要注意选择合适的医疗机构,进行相关检查,并注意消毒和避免交叉感染。

最后,建议患者在针灸治疗前咨询医生,避免因个体差异而引起不必要的风险。

慢性萎缩性胃炎患者的针灸治疗方案作者:魏广洲来源:《健康必读·下旬刊》2019年第08期【中图分类号】R259 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)08-03--02慢性萎缩性胃炎是一种慢性的消化系统方面的疾病,根据权威统计,在我国,大约有百分之十三点八的人患有慢性萎缩性胃炎,有很多原因导致了这种疾病的产生,比如,动脉硬化、胃部血流量不足,还有长期的吸烟喝酒也会引起慢性萎缩性胃炎。

慢性萎缩性胃炎可以用药物治疗,但凭目前的医学技术,慢性萎缩性胃炎还不能得到有效的控制,近年来,运用中医疗法,就是运用传统的针灸方法,促进壁细胞正常的分泌酸,提高免疫球蛋白的含量,从而提高自身的免疫能力,对慢性萎缩性胃炎有明显的作用。

一什么是慢性萎缩性胃炎慢性萎缩性胃炎是一种胃病,慢性萎缩性胃炎患者的胃粘膜有一部分萎缩了。

这种病可以分为两类,一类是多灶萎缩性胃炎,这种胃炎在胃内成多灶性萎缩,主要是是因为幽门螺杆菌感染引起的,生活环境不好、物理、化学等其他有害物质长期作用于人体也会引起人们的患病,还有就是带刺激性的食物、吸烟酗酒、吃含盐量高的食物和缺乏新鲜水果蔬菜的摄入等都会引起人们病变,病人的胃酸分泌会偏低一些,这种类型的慢性萎缩性胃炎比较常见;第二类叫做自身免疫性胃炎,是因为自己的免疫反应而引起的胃炎的萎缩性改变,因为他们的血液中有一种抗体,能够影响壁细胞的产生,使壁细胞数量减少,从而使胃酸分泌减少,如果病情严重,胃酸就一点也分泌不了了,不过这种类型的慢性萎缩性胃炎在医学上比较少见。

二慢性萎缩性胃炎有什么症状慢性萎缩性胃炎的症状会因为不同的患病位置和不同的患者而不同。

第一,胃里边有发胀的感觉,就像有一股气要冲出来一样,这种症状是比较常见的,有的患者会觉得胃部发闷,严重时腹部、胸部也会感到胀满。

第二,胃部有疼痛的感觉,有的人甚至腹部和胸部也会有疼痛的感觉,有的人会感到胃不舒服,但很难说出什么感觉。

2021年慢性萎缩性胃炎治疗研究论文慢性萎缩性胃炎(CAG)是以胃黏膜上皮和腺体萎缩,黏膜变薄,黏膜肌层增厚及伴有肠上皮化生、不典型增生为特征的慢性胃病,是慢性胃炎的一个类型,其发病率随年龄增长而增高,是胃癌的癌前疾病(状态),已引起国内外医学者的广泛重视和研究。

西医对CAG常缺乏理想的治疗方法,而中医药对CAG的治疗具有明显的优势,积累了丰富的经验。

现将中西医有关文献综述如下。

1病因慢性萎缩性胃炎在中医属于“胃脘痛”、“痞满”、“嘈杂”等范畴,一般认为慢性萎缩性胃炎是由其他胃炎失治误治等原因迁延日久而致,主要有痞、满、胀、痛和纳差等表现。

患者长期为其所苦,生活质量下降,疾病发展往往虚实夹杂,因虚致实,因虚致瘀,病程迁延。

2病机慢性萎缩性胃炎是由于外感邪气、饮食不节、劳倦太过、情志失调等原因伤及脾胃,或脾胃素虚,内外之邪相乘,脾失运化,水湿停聚,郁而化热致湿热内蕴;湿热久羁,耗伤津液,渐至胃阴亏虚;脾气亏虚,若又感寒邪,脾失温煦,致脾阳亏虚;脾胃为气血生化之源,病久则气血化生乏源致气血双亏。

刘启泉等[1]认为CAG的基本病机是气机郁滞、湿浊中阻、热毒蕴结、瘀血停滞、阴液亏虚等相互影响,最终导致胃气失和,气机不利,胃失濡养,胃络瘀阻。

王长洪[2]认为病机关键是虚、滞、热、瘀,强调虚是本质,滞是核心。

周文学[3]则认为其病机不外乎脾胃虚弱、肝胃不和、脾胃湿热、胃阴不足、瘀血阻滞等几个方面,但基本病机是以脾胃虚弱、升降失常为本,热毒侵袭、肝胃郁热为标,久病入里、气血瘀滞为变。

3治疗原则王常松[4]认为慢性萎缩性胃炎的治疗原则应为:(1)疏肝和胃:胃主受纳、腐熟水谷,其功能的正常与否,与肝之疏泄和调畅气血的运行密不可分。

肝为刚脏,喜调达而主疏泄。

若肝失疏泄,气机不畅,则横逆于胃,导致胃不适、胀痛。

《沈氏尊生书》中曰:“胃痛,邪干胃脘病也。

唯肝气相乘为尤甚,以木性暴,且正克也。

”因此,治疗应疏肝和胃,调畅气机,以达和胃、安胃之目的。

穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎的技术慢性萎缩性胃炎在我国是一种常见病,该病约占接受胃镜的13%。

因其与胃癌的关系密切,故备受医学界的重视。

慢性萎缩性胃炎好发年龄在40岁以后,60岁左右达高峰。

主要变现为腹部饱胀、不适或疼痛,餐后明显,同时伴有其他消化不良,如嗳气、反酸、恶心、呕吐、食欲不振等。

目前认为慢性萎缩性胃炎若早期发现,及时积极治疗,病变部位萎缩的腺体是可以恢复的,其可以转化为浅表性胃炎或备治愈,改变以往人们对慢性萎缩性胃炎不可逆转的认识。

穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎的的原理:穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎通过穴位所注射的药物将经络一液体通道特异性的作用于靶器官,穴位注射能有效的改善慢性萎缩性胃炎的症状和体征,可部分逆转慢性萎缩性胃炎(CAG)患者的胃黏膜萎缩、肠化及异型增生,双向调节CAG患者的免疫功能,有效提高机体超氧化物歧化酶(SOD)的活性,从而有效地消除氧自由基,保护和减少胃黏膜的损伤,促进肠化黏膜细胞向正常方向转化,表明该疗法防治CAG的疗效确切,是防治CAG的一个经济、安全、并且易于推广的治疗方法。

穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎的疗程:本技术操作简便,方法规范,便于推广,疗效好,无副作用。

每周治疗3 次,穴位两侧交替选用,3 个月为一个疗程,连续治疗两个疗程观察疗效。

治疗前后做胃镜及病理检查比较。

作用机理[研究目的] 前期研究表明,在足三里、肝俞、胃俞穴位注射黄芪、当归注射液,可部分逆转慢性萎缩性胃炎(CAG)患者的胃黏膜萎缩、肠化及异型增生,双向调节CAG患者的免疫功能,有效提高机体超氧化物歧化酶(SOD)的活性,从而有效地消除氧自由基,保护和减少胃黏膜的损伤,同时可以抑制幽门螺杆菌(Hp),控制胃黏膜的炎症,抑制萎缩黏膜的细胞凋亡/细胞增殖比率,减少细胞丢失,提高肠化部位细胞凋亡/细胞增殖比率,促进肠化黏膜细胞向正常方向转化,表明该疗法防治CAG的疗效确切,是防治CAG的一个经济、安全、并且易于推广的治疗方法。

慢性萎缩性胃炎中医治疗浅谈摘要:CAG是消化系统常见疾病、难治性疾病之一,中医药在治疗CAG方面取得了较为满意的临床疗效。

目前,除了传统的“辨证论治”外,诸多中医大家在胃镜、病理、药理等现代医学理论指导下,选方用药治疗CAG获得了更为可喜的成果。

今后,随着临床研究的不断深入及各医家临床经验的不断积累,在传统中医辨证论治基础上,利用共聚焦显微內镜、窄带成像技术等高科技诊疗手段对CAG实时评估,及早鉴别化生性萎缩和非化生性萎缩,并选用有针对性的药物治疗,做到早期发现、及时诊断、及时治疗彻底阻断CAG向腺体化生、不典型增生进展,甚至逆转腺体的萎缩、化生,从而达到治愈目的。

关键词:慢性,萎缩性胃炎,中医治疗,浅谈1辨证施治慢性萎缩性胃炎分为5型,脾胃虚弱证用黄芪建中汤加减,肝气犯胃证用柴胡舒肝散加减,脾胃湿热证用清中汤加减,胃阴不足证用一贯煎合芍药甘草汤加减,胃络瘀滞证用失笑散合丹参饮。

孙建荣辨证分为脾胃气虚型、脾肾阳虚型、胃阴不足型、脾胃湿热型、痰浊中阻型、肝胃不和型,分别用以香砂六君子汤、黄芪健中汤合附子理中汤、益胃汤、半夏泻心汤、二陈汤合平胃散、柴胡疏肝散加减,治疗43例,总有效率93%。

分为胃阳虚型、胃阴虚型和胃阴阳两虚型,分别用香砂六君子汤、三酸汤、益胃汤,治疗50例,总有效率96%。

胡跃军分为4型,肝胃不和型用川黄连、吴茱萸、姜半夏、柴胡、郁金、白芍、广木香、炒枳壳、制香附、制延胡索;脾胃气虚型用党参、茯苓、炒白术、制延胡索、白芍、干姜、黄芪、当归、炒陈皮,胃阴不足用山药、玉竹、麦冬、生地、香附、当归、沙参、石斛、甘草、炒麦芽,瘀阻胃络型用蒲黄、五灵脂、当归、白芍、川芎、香附、延胡索、没药、乳香、炙甘草、炙黄芪,治疗50例,总有效率92%。

2专方专药治疗慢性萎缩性胃炎分为两组治疗,治疗组82例用加味半夏泻心汤,对照组82例用根除Hp四联疗法后服用叶酸,治疗3个月后,总有效率治疗组87.8%、对照组76.8%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

针刺治疗慢性萎缩性胃炎的临床研究针刺治疗慢性萎缩性胃炎的临床研究慢性萎缩性胃炎是一种常见的胃部疾病,其特征是胃黏膜的慢性炎症和胃腺体的萎缩。

随着生活水平的提高和工作压力的增加,慢性萎缩性胃炎在我国的发病率逐年上升。

传统的医学方法如药物治疗在治疗该疾病上并没有显著效果,因此,寻求新的治疗方法是非常必要的。

针刺作为一种传统的中医疗法,已经在临床实践中被广泛应用于许多疾病的治疗。

它的疗效不仅在缓解疼痛和炎症上被证实,还可以调整机体的免疫功能和改善血液循环。

因此,我们推测针刺可能对慢性萎缩性胃炎有积极的治疗效果。

为了验证这一推测,我们开展了一项针刺治疗慢性萎缩性胃炎的临床研究。

本次研究招募了100例患有慢性萎缩性胃炎的患者,将其随机分为两组:针刺治疗组和对照组。

针刺治疗组接受每周三次的针刺疗程,每次疗程为30分钟。

我们选择了几个针刺穴位,包括脾经、胃经、肝经等,在针刺过程中根据患者的具体症状进行个性化的调整。

对照组则接受常规药物治疗,包括抗酸药、胃黏膜保护剂等。

经过8周的治疗,我们对两组患者进行了临床观察和症状评估。

结果显示,针刺治疗组的患者在疼痛缓解、胃部不适、食欲改善等方面表现出了显著的改善,而对照组的患者则没有显著变化。

此外,针刺治疗组的胃黏膜炎症指标如白细胞计数、C反应蛋白水平等也明显降低,而对照组则没有显著变化。

进一步的统计分析显示,针刺治疗组的总有效率达到了80%,明显高于对照组的60%。

此外,针刺治疗组的不良反应发生率也较低,没有出现严重不良事件。

综上所述,针刺治疗慢性萎缩性胃炎具有显著的临床疗效,可以有效缓解患者的疼痛、改善胃部症状和促进胃黏膜的修复。

相比于传统药物治疗,针刺治疗更加安全和自然。

然而,本研究还存在一些局限性,如样本量较小,随访时间较短等,因此还需要进一步的研究来验证和完善这一结果。

总之,针刺治疗慢性萎缩性胃炎是一种值得推广和应用的治疗方法。

希望未来能有更多的临床研究来验证和完善这项治疗方法,让更多的患者受益综合研究结果表明,针刺治疗慢性萎缩性胃炎在临床上具有显著的疗效。

慢性萎缩性胃炎穴位注射治疗的观察与护理浅析慢性萎缩性胃炎是一种常见的胃炎类型,其主要特征是胃黏膜萎缩、腺体减少并逐渐退化。

目前,中西结合治疗的方法已成为慢性萎缩性胃炎的主要治疗手段之一,其中穴位注射治疗受到越来越多的关注和认可。

本文将从临床观察和护理两个角度,对慢性萎缩性胃炎穴位注射治疗进行浅谈。

一、临床观察1. 穴位的选取穴位的选取是影响穴位注射治疗效果的关键因素之一。

对于慢性萎缩性胃炎来说,通常选择下脘穴、中脘穴、足三里穴等胃经穴位进行注射。

在注射治疗过程中,要结合患者的病情和身体反应,灵活选择穴位。

同时,要注意穴位的深浅和注射剂量的控制,以避免造成不必要的损伤。

2. 疗程和剂量的控制穴位注射治疗的疗程和剂量的控制,也是影响治疗效果的重要因素。

一般来说,慢性萎缩性胃炎穴位注射治疗的疗程为10-15次。

每次注射剂量应控制在1-2毫升之间。

在注射过程中,要注意防止过度注射或过度刺激穴位,避免造成患者的不适或疼痛。

3. 观察治疗效果穴位注射治疗的效果需要通过临床观察来评估。

治疗后,患者是否有食欲改善、口臭减轻、胃痛消失等症状改善情况,以及胃镜检查和组织学检查的结果等都是评估治疗效果的重要指标。

同时,在治疗过程中,也需要及时观察患者的身体状况和反应,防止治疗过程中出现意外情况。

二、护理分析1. 穴位卫生消毒穴位注射治疗是一种创伤性的治疗方法,需要对穴位进行严格的卫生消毒。

在治疗前,要先用清水清洗穴位,再使用消毒剂进行消毒。

消毒剂要使用经过国家认证的医用消毒剂,并严格按照说明书上的使用方法进行操作。

2. 监测患者反应在穴位注射治疗过程中,需要及时观察患者的身体状况和反应,避免出现意外情况。

治疗时,要向患者详细解释治疗的过程和注意事项,引导患者放松身体,缓解可能出现的不适感。

治疗后,要给予必要的护理和观察,及时发现和处理可能出现的不良反应。

3. 定期复查治疗效果穴位注射治疗虽然可以帮助患者改善症状,但其治疗效果需要长期观察和复查。

世界最新医学信息文摘 2019年第19卷第12期 5基金项目:陕西省科技厅科研基金,陕西省重点研发计划(2017SF-321)。

作者简介:曾庆婷(1993-),女,陕西延安人,硕士研究生,研究方向:针灸治疗神经系统疾病的临床与实验研究。

通讯作者*:杨改琴(1965-),女,陕西西安人,主任医师,医学硕士,从事针灸治疗神经、消化系统疾病的临床与研究。

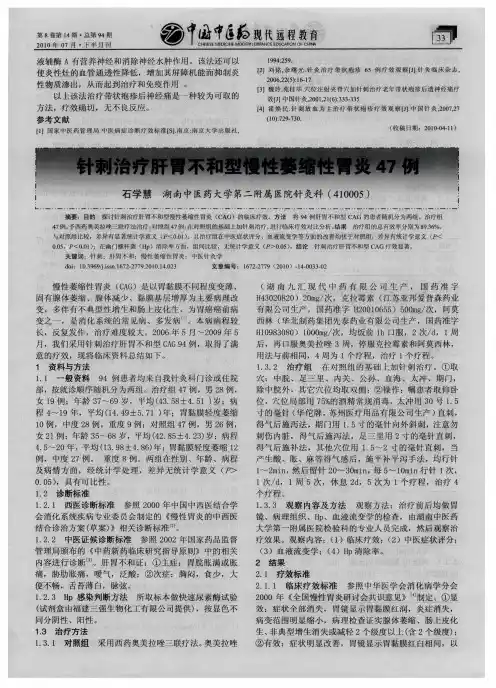

·论著·针刺背俞穴配合穴位埋线治疗慢性萎缩性胃炎的疗效观察曾庆婷1,杨改琴1,2*,左甲2,秦彩娟2(1.陕西中医药大学,陕西 咸阳;2.陕西省中医医院,陕西 西安)摘要:目的观察针刺背俞穴配合穴位埋线治疗慢性萎缩性胃炎(CAG)的临床疗效。

方法将90例纳入患者随机分为常规针刺组、针刺背俞穴组和针刺埋线组,每组30例。

常规针刺组选穴为中脘、足三里(双)、内关(双)、公孙(双),针刺背俞穴组选穴为胃管下俞(双)、肝俞(双)、胆俞(双)、脾俞(双)、胃俞(双),针刺埋线组在针刺背俞穴的同时,配合穴位埋线。

分别于治疗3周末、6周末观察三组患者症状积分的改变,并评价三组证候疗效。

结果①三组总有效率方面比较,针刺埋线组90.0%,明显高于常规针刺组的70.0%和针刺背俞穴组的76.7%,差异有统计学意义(均P<0.05);②三组症状积分方面比较,常规针刺组可有效改善胃胀、嗳气泛酸(P<0.05),对胃痛、饮食减少有缓解趋势;针刺背俞穴组可有效改善胃痛、胃胀(P<0.05),对嗳气泛酸、饮食减少有缓解趋势;针刺埋线组对胃胀、胃痛、嗳气泛酸、饮食减少均可显著改善(P<0.05)。

结论针刺背俞穴与穴位埋线相结合治疗慢性萎缩性胃炎疗效显著,总有效率高于常规针刺组与针刺背俞穴组。

关键词:针刺背俞穴;穴位埋线;慢性萎缩性胃炎;临床研究中图分类号:R245 文献标识码:A DOI: 10.19613/ki.1671-3141.2019.12.003本文引用格式:曾庆婷,杨改琴,左甲,等.针刺背俞穴配合穴位埋线治疗慢性萎缩性胃炎的疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(12):5-6,8.Curative Effect Observation of Acupuncture at Back-shu Point Combined with Acupoint Catgut Embedding Therapyon Chronic Atrophic GastritisZENG Qing-ting1, YANG Gai-qin1,2*, ZUO Jia2, QIN Cai-juan2(1.Shaanxi University of traditional Chinese Medicine, Xianyang Shaanxi; 2.Shaanxi Province Hospital of traditional Chinese Medicine, Xi'an Shaanxi)ABSTRACT:Objective To observe the clinical efficacy of acupuncture at back-shu point combined with acupoint catgut embedding in the treatment of chronic atrophic gastritis (CAG). Methods 90 patients were randomly divided into conventional acupuncture group,acupuncture back-shu acupoint group and acupuncture catgut embedding group, with 30 cases each. The selection of acupoints in the conventional acupuncture group was Zhongwan, Zusanli (double), Neiguan (double) and Gongsun (double).The selection of acupoints in the acupuncture back-shu acupoint group was the Weiguanxiashu (double), Ganshu (double), Danshu (double), Pishu (double), Weishu(double),and the acupuncture catgut embedding group was acupuncture at back-shu point combined with acupoint catgut embedding.After 3 weeks and 6 weeks of treatment,the symptom scores of the three groups were observed, and the curative effects of the three groups were evaluated. Results (1) Compared with the conventional acupuncture group(70.0%) and the acupuncture back-shu acupoint group(76.7%),the total efficiency of the acupuncture catgut embedding group(90.0%) was significantly highest.The difference was statistically significant (P<0.05).(2) Compared with the three groups of symptom scores,the conventional acupuncture group can effectively improve bloating and sputum pantothenic acid (P<0.05),and relieve the stomach pain and diet.The acupuncture back-shu acupoint group can effectively improve the stomach pain and bloating (P<0.05), pancreatic acid and diet decreased.The acupuncture catgut embedding group significantly improved the bloating,stomach pain,sputum pantothenic acid and diet (P<0.05). Conclusion Acupuncture at back-shu point combined with acupoint catgut embedding therapy is effective in treating chronic atrophic gastritis, and the total effective rate is higher than conventional acupuncture group and acupuncture back-shu acupoint group.KEY WORDS: Acupuncture at back-shu point; Acupoint catgut embedding; Chronic atrophic gastritis; Clinical research0 引言慢性萎缩性胃炎(Chronic Atrophic Gastritis,CAG)是以胃黏膜层变薄,胃腺体数目减少,(或)伴有肠腺化生和异型增生为病理特征的胃肠疾患[1]。

穴位按摩配合穴位注射对慢性萎缩性胃炎症状疗效观察目的观察穴位注射配合穴位按摩对慢性萎缩性胃炎的临床症状疗效。

方法将59例慢性萎缩性胃炎(CAG)患者随机分为治疗组和对照组,对照组29例给予口服中药治疗,治疗组30例在对照组治疗慢性萎缩性胃炎(CAG)是归属中医胃脘痛、胃痞等范畴,具有胃痛、腹胀、纳少、嗳气、消瘦乏力等主要症候,是消化系统的常见病、难治病、多发病,故引起国内外医学界高度关注。

我们近年应用穴位按摩配合穴位注射改善慢性CAG临床症状,提高疗效,取得了满意效果,现报道如下。

1 资料与方法1.1一般资料选择2012年12月~2014年10月在河北省中医院脾胃病科住院治疗的CAG患者为研究对象。

病例纳入标准:年龄在40~70岁;符合CAG 诊断标准及中医胃脘痛(胃癌前病变)[1]辩证标准者;知情同意,志愿受试。

排除标准:妊娠期、哺乳期妇女;有严重的心、肝、肺、肾损害者;对穴位注射、针灸治疗不能消除恐惧心理的患者。

使用随机数字表法将59例CAG患者随机分为两组,治疗组30例,其中男14例,女16例,年龄41~65岁,平均(51.81±7.08)岁,病程4个月~28年,平均(8.24±5.98)年,证型:脾胃气虚者8例,脾胃湿热者19例,胃络瘀血者3例,病情:CAG重度者6例,中度者15例,轻度者9例。

对照组29例,其中男14例,女15例,年龄40~63岁,平均(51.14±6.45)岁,病程3个月~20年,平均(7.41±5.21)年,证型:脾胃气虚者10例,脾胃湿热者17例,胃络瘀血者2例,病情:CAG重度者5例,中度者14例,轻度者10例。

两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法1.2.1干预方法对照组采用口服中药治疗。

(脾胃气虚证采用香砂六君子汤加减,湿热证采用黄连温胆汤加减,淤血证采用丹参饮合失笑散加减)。

治疗组在对照组治疗基础上加用足三里穴位注射配合内关、足三里、中脘穴位按摩。

针刺夹脊穴治疗慢性萎缩性胃炎

摘要针刺T7~T12华佗夹脊穴、足三里穴治疗慢性萎缩性胃炎(简称CAG)患者,并与常规取穴组对照。

通过治疗前后症状、胃镜及病理变化观察,证实针刺不仅可以改善CAG患者症状,而且对胃镜、病理均有不同程度的改变,并显示观察组明显优于对照组。

说明针刺通过调节植物神经系统,改善胃分泌及运动功能,以促进胃液分泌和细胞再生,保护胃粘膜,阻断其改变。

主题词胃炎,萎缩性/针灸疗法穴,夹脊

笔者于1995年10月~1998年4月,针刺夹脊穴治疗慢性萎缩性胃炎46例病人(其中观察组31例,对照组15例),疗效满意,现报道如下。

1临床资料

1.1一般资料

以1989年中国中西医结合研究会消化系疾病专业委员会在南昌制订的诊断标准[1]进行诊断。

46例患者均为山东中医药大学附属医院门诊病人,随机分为观察组和对照组。

观察组31例患者中,男22例,女9例;年龄28~73岁,平均53.52岁;病程8个月~20年,平均4.2年。

对照组15例患者中,男10例,女5例;年龄25~75岁,平均51.22岁;病程11个月~20年,平均4.3年。

病情:观察组轻度CAG 24例(窦部21例、体部3例);中度CAG 7例(窦部6例,体部1例);全组伴轻度肠上皮化生5例。

对照组轻度CAG 12例(窦部11例,体部1例);中度CAG 3例(窦部);全组伴轻度肠上皮化生1例。

两组在性别、年龄、病程、病情方面差异无显著意义(P>0.05)。

1.2观测项目

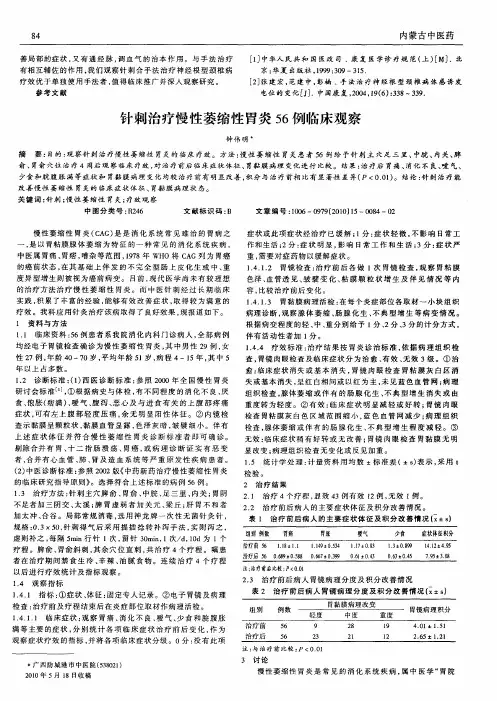

由表1看出治疗后观察组多数患者主要症状消失,对照组主要症状也有所改善。

两组比较差异有显著性意义(P

由表2、表3看出两组治疗前后胃镜、病理自身对比用χ2检验,结果观察组胃镜以白为主项差异无明显意义(P>0.05),其余各项差异均有显著性意义(P0.05)。

从表4可以看出,观察组胃镜、病理愈显率及总有效率分别为51.61%,77.42%;38.71%,67.74%。

对照组胃镜、病理愈显率及总有效率分别为26.67%,60.00%,20.00%,46.67%。

统计学处理两组愈显率及总有效率差异有显著性意义(P<0.05),以观察组为优。

(4)两组综合疗效比较

以临床症状改善为主,结合胃镜、病理综合分析比较两组疗效,见表5。

表5中观察组总有效率93.55%,对照组总有效率66.67%,统计学处理χ2=5.17,P<0.05,两组比较差异有显著性意义,以观察组有效率高。

说明针刺夹脊穴对CAG有特异性治疗作用。

4讨论慢性萎缩性胃炎被公认是顽固难治的消化系常见病,且为癌前病变,属中医”胃痞”范围[2]。

鉴于CAG病程长,涉及脏腑多,病情复杂之特点,笔者经过长期的临床实践证明,选用夹脊穴代替背俞穴进行针刺治疗,不仅具有更好的治疗效果,而且针刺更加安全。

夹脊穴位于督脉与膀胱经之间,提示其与二脉联系密切。

人体中”背为阳中之阳”,督脉为”阳脉之海”,督脉旁通足太阳,并与足太阳经多处重迭,经气相通,共主一身之阳。

《灵枢·背俞》云:”五脏之俞皆本于太阳而应于督脉”,说明督脉与膀胱经对调节脏腑功能有极其重要的作用,针刺夹脊穴起到一针连及两经的整合作用。

现代研究也证实夹脊穴周围正是脊神经所在之处,深层分布着椎旁神经节,它们借节间支连成交感神经干,交感神经干与脊神经的连接点在体表的投影与夹脊穴密切相关。

而夹脊穴在针刺中比背俞穴更为安全和易操作。

笔者在研究过程中,夹脊穴针刺深度都超过了常规要求,患者得气效应比常规针刺背俞穴出现的迅速、持久且较强,并多现气至病所效应。

由于穴位的作用与其所处部位的解剖结构和生理功能密切相关,夹脊穴周围的解剖结构可能是其发挥疗效,优于背俞穴的主要神经生理学基础。

上述治疗结果证明,针刺T7~T12夹脊穴,可使CAG患者由于胃分泌及运动功能失调,引起的一系列消化吸收功能减弱的症状消失或缓解,使粘膜局部病变改善,经统计学处理,针刺前后对照及与对照组对照效果显著(P<0.05)。

这种调整作用可能使针刺T7~T12夹脊穴,刺激穴位周围结构和组织,针刺信息一部分经传入神经向脊髓后角内传,直到胃腑起调节作用;另一部分经脊髓后角,沿内脏神经上行传导束到达丘脑及大脑皮层。

近年来已证实,下丘脑室旁核发出的纤维直接止于迷走神经背核和脊髓侧角[3],这样针刺冲动信息传入脑迷走神经背核,通过迷走神经传出支到达胃末梢释放乙酰胆碱(Ach),使胃粘膜分泌胃酸和胃蛋白酶原,还可能通过迷走神经刺激胃幽门腺分泌胃泌素。

这种迷走-胃泌素作用较迷走神经直接作用更强,且两种机理尚有互相加强效应,共同调节胃分泌功能。

针刺夹脊及足三里穴还可抑制或兴奋植物神经系统调节胃运动功能,解除胃痉挛,增强胃窦张力,加快胃排空速度,阻止胆汁返流,从而促进胃粘膜病变好转。

临床结果说明本疗法具有许多独特优势,兼顾了局部与整体的有效调节。

这种调节可能是由于所取穴位本身所处的局部组织结构决定其特异性。

这种特异性可能是植物神经系统与之相应内脏建立相对特异的功能联系,并受中枢神经系统控制。

5参考文献

1周建中,等.慢性胃炎中西医结合诊断、辨证和疗效标准(试行方案).中西医结合杂志,1990;5:318

2俞平.中医药治疗萎缩性胃炎进展(综述).北京中医学院学报,1991;6:32 3郑思竞.系统解剖学.第3版.北京:人民卫生出版社,1991:342。