共同犯罪的构成要件

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

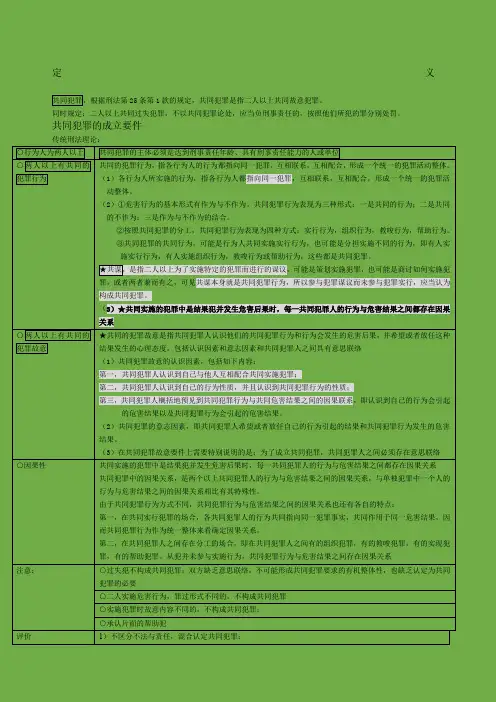

定义共同犯罪,根据刑法第25条第1款的规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

同时规定:二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处,应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

共同犯罪的成立要件传统刑法理论:○行为人为两人以上共同犯罪的主体必须是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或单位○两人以上有共同的犯罪行为共同的犯罪行为,指各行为人的行为都指向同一犯罪,互相联系,互相配合,形成一个统一的犯罪活动整体。

(1)各行为人所实施的行为,指各行为人都指向同一犯罪,互相联系,互相配合,形成一个统一的犯罪活动整体。

(2)①危害行为的基本形式有作为与不作为。

共同犯罪行为表现为三种形式:一是共同的行为;二是共同的不作为;三是作为与不作为的结合。

②按照共同犯罪的分工,共同犯罪行为表现为四种方式:实行行为,组织行为,教唆行为,帮助行为。

③共同犯罪的共同行为,可能是行为人共同实施实行行为,也可能是分担实施不同的行为,即有人实施实行行为,有人实施组织行为,教唆行为或帮助行为,这些都是共同犯罪。

★共谋,是指二人以上为了实施特定的犯罪而进行的谋议,可能是策划实施犯罪,也可能是商讨如何实施犯罪,或者两者兼而有之,可见共谋本身就是共同犯罪行为,所以参与犯罪谋议而未参与犯罪实行,应当认为构成共同犯罪。

(3)★共同实施的犯罪中是结果犯并发生危害后果时,每一共同犯罪人的行为与危害结果之间都存在因果关系○两人以上有共同的犯罪故意★共同的犯罪故意是指共同犯罪人认识他们的共同犯罪行为和行为会发生的危害后果,并希望或者放任这种结果发生的心理态度。

包括认识因素和意志因素和共同犯罪人之间具有意思联络(1)共同犯罪故意的认识因素,包括如下内容:第一,共同犯罪人认识到自己与他人互相配合共同实施犯罪;第二,共同犯罪人认识到自己的行为性质,并且认识到共同犯罪行为的性质;第三,共同犯罪人概括地预见到共同犯罪行为与共同危害结果之间的因果联系,即认识到自己的行为会引起的危害结果以及共同犯罪行为会引起的危害结果。

目录共同犯罪第一节共同犯罪第二节共同犯罪第一节一、共犯的构成条件(认定)1、二人以上2、共同行为:实行、帮助、教唆、组织、共谋;3、共同故意:(1)(犯罪性质)内容相同的故意;采集者退散(2)存在意思联络。

例:甲以“杀人故意”乙以“伤害故意”共同加害丙,甲乙二人因故意性质不同,不成立故意杀人罪的共同犯罪。

甲是故意杀人罪;乙是故意伤害罪。

(完全共同说)。

但,就二人行为存在的共同部分(故意伤害),可以成立故意伤害罪的共犯(部分共同说)。

二、貌似共犯不构成共同犯罪的几种情况核心:是否具有性质相同的犯罪故意1、过失,二人以上共同过失犯罪的,不以共同犯罪论处。

但,例外指使肇事司机逃逸指被害人未能得到及时救助而死亡的,以交通肇事罪的共犯论处。

2、故意与过失行为不成立共犯。

如监管人员玩忽职守,失职致使在押人员脱逃,而罪犯乘机脱逃。

监管人员与逃犯不成立共犯3、同时犯。

遇车祸,货物抛洒遍地,路人纷纷上前哄抢的。

4、先后事实相关的行为,但没有主观意思联络的。

如二人先后相继盗窃同一人家。

5、过限行为,即超出共同犯罪故意范围的犯罪,就过限的部分不成立共犯。

侵犯同一对象但没有犯罪意思联络的。

通常,盗窃放火案;特殊(1)转化抢劫;(2)寻衅滋事中重伤、致死他人;(3)伤害中杀人;(4)实行过限,例帮助盗窃实行抢劫的;教唆伤害实行杀人的7、二人有共同行为但犯罪故意内容属于不同性质犯罪的。

例,二人同租用一走私船只,各自为自己的利益走私不同的物品,一人走私毒品的;另一人走私淫秽物品的。

相互之间没有犯罪意思联络。

8、(从主体角度)间接正犯。

把他人当工具利用的情况。

(1)利用无责任能力人犯罪,(2)利用他人过失行为犯罪的,利用者与被利用者不成立共同犯罪;片面共犯问题。

片面共犯一般是指暗中对他人犯罪相助的行为。

对被暗中帮助者(实行犯),不能以共犯论,仍属单独犯;对暗中相助者,以从犯论。

9、片面共犯(帮助犯):从犯三、共同犯罪人的种类:1、分类根据:作用为主,兼顾分工。

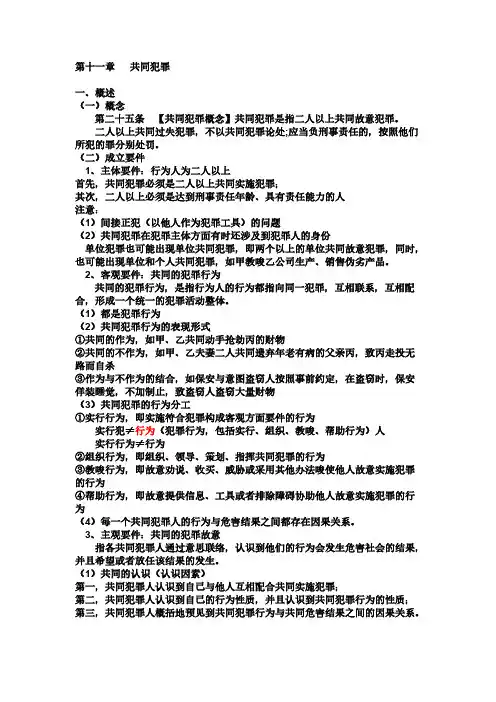

第十一章共同犯罪一、概述(一)概念第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

(二)成立要件1、主体要件:行为人为二人以上首先,共同犯罪必须是二人以上共同实施犯罪;其次,二人以上必须是达到刑事责任年龄、具有责任能力的人注意:(1)间接正犯(以他人作为犯罪工具)的问题(2)共同犯罪在犯罪主体方面有时还涉及到犯罪人的身份单位犯罪也可能出现单位共同犯罪,即两个以上的单位共同故意犯罪,同时,也可能出现单位和个人共同犯罪,如甲教唆乙公司生产、销售伪劣产品。

2、客观要件:共同的犯罪行为共同的犯罪行为,是指行为人的行为都指向同一犯罪,互相联系,互相配合,形成一个统一的犯罪活动整体。

(1)都是犯罪行为(2)共同犯罪行为的表现形式①共同的作为,如甲、乙共同动手抢劫丙的财物②共同的不作为,如甲、乙夫妻二人共同遗弃年老有病的父亲丙,致丙走投无路而自杀③作为与不作为的结合,如保安与意图盗窃人按照事前约定,在盗窃时,保安佯装睡觉,不加制止,致盗窃人盗窃大量财物(3)共同犯罪的行为分工①实行行为,即实施符合犯罪构成客观方面要件的行为实行犯≠行为(犯罪行为,包括实行、组织、教唆、帮助行为)人实行行为≠行为②组织行为,即组织、领导、策划、指挥共同犯罪的行为③教唆行为,即故意劝说、收买、威胁或采用其他办法唆使他人故意实施犯罪的行为④帮助行为,即故意提供信息、工具或者排除障碍协助他人故意实施犯罪的行为(4)每一个共同犯罪人的行为与危害结果之间都存在因果关系。

3、主观要件:共同的犯罪故意指各共同犯罪人通过意思联络,认识到他们的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任该结果的发生。

(1)共同的认识(认识因素)第一,共同犯罪人认识到自己与他人互相配合共同实施犯罪;第二,共同犯罪人认识到自己的行为性质,并且认识到共同犯罪行为的性质;第三,共同犯罪人概括地预见到共同犯罪行为与共同危害结果之间的因果关系。

探索刑事案件中的犯罪共犯与从犯关系在刑事案件中,犯罪共犯与从犯关系是一个复杂而重要的问题。

探究这两者之间的关系不仅有助于正确定罪与判决,也对维护社会公平正义具有重要意义。

本文将从法律定义、罪责划分、共犯关系的构成要件以及实际应用等方面对犯罪共犯与从犯关系进行探讨。

一、法律定义与罪责划分犯罪共犯与从犯关系是刑法学中的概念,与刑法中的主犯、从犯、共谋犯等密切相关。

根据刑法规定,犯罪共犯是指与主犯共同实施犯罪行为,有同等犯罪故意,并应当对所犯罪行负刑事责任。

而从犯则是指帮助、教唆、协助或者包庇主犯实施犯罪行为,对所犯罪行负刑事责任,但犯罪故意不同于主犯。

犯罪共犯与从犯在法律定义上存在明显的差别。

根据刑法规定,犯罪共犯与从犯的罪责划分是不同的。

主犯为犯罪的主体,其具有直接而直接的故意,应当承担较重的刑事责任。

而犯罪共犯与从犯则作为辅助者,其罪责较轻。

犯罪共犯与从犯的罪行构成和责任程度在法律上存在明显的区分。

二、犯罪共犯的构成要件要判断是否存在犯罪共犯关系,需要满足一定的构成要件。

主要包括以下几个方面:1. 共同犯罪的行为。

共犯需要与主犯共同实施犯罪行为,可以是共同在案发现场实施犯罪、共同策划犯罪等。

共同犯罪行为是判断共犯关系的关键点之一。

2. 同等犯罪故意。

共犯需要与主犯具有同等的犯罪故意,即对犯罪行为有共同的认识和意图。

只有当共犯与主犯之间的犯罪故意相一致,共犯关系才能成立。

3. 协作关系。

共犯之间需要有一定的协作与合作关系。

共犯之间的分工合作、互相配合是判断共犯关系是否存在的关键因素之一。

在刑事案件中,只有当上述构成要件齐备时,才能确定存在犯罪共犯关系。

三、从犯的界定从犯是指帮助、教唆、协助或者包庇主犯实施犯罪行为的人。

从犯在犯罪中起到辅助作用,但其犯罪故意通常与主犯不同。

从犯所承担的刑事责任相对较轻。

从犯的界定主要有以下几个方面:1. 帮助行为。

从犯需要提供帮助或者协助主犯实施犯罪行为。

帮助行为可以是提供物质上的援助,也可以是提供精神上的支持。

共同犯罪的构成要件包括哪些共同犯罪是指⼆⼈以上共同故意犯罪。

共同犯罪的理论内容⾮常丰富,司法实践也较为复杂。

为提⾼办案质量,确保司法公正,店铺⼩编结合所学刑法理论和⾃⾝的审判实践,对共同犯罪问题,谈⼏点肤浅的认识。

共同犯罪的构成要件包括哪些⼀、共同犯罪的构成要件(⼀)共同犯罪的主体共同犯罪的成⽴必须是⼆⼈或⼆⼈以上共同实施犯罪,这⼀要件应当包括以下内容:对共同犯罪⼈的理解应当将“⼈”做扩⼤理解,包括两种:⾃然⼈,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能⼒的⾃然⼈;单位,即刑法规定的应当负刑事责任的单位。

单位犯罪中的直接负责的主管⼈员和其他责任⼈员虽然被处以相应刑罚,但却不能成为共同犯罪⼈,因为具有犯罪主体⾝份的是单位,⽽⾮责任⼈。

需要说明的是单位与单位之间、单位与⾃然⼈之间共同故意实施刑法规定的犯罪,应当认定为共同犯罪。

对限制刑事责任能⼒的⼈应当负刑事责任的犯罪,如果其与具有完全刑事责任能⼒的⼈或其他限制刑事责任能⼒的⼈共同故意实施,应当认定为共同犯罪。

对于刑法规定必须以具有特定⾝份作为犯罪构成必要条件的⾝份犯罪,⽆⾝份者能否构成共同犯罪,要作具体分析。

⼀般,⽆⾝份者与有⾝份者具有犯意联络,利⽤有⾝份者的⾝份实施共同犯罪⾏为,以致造成特定⾝份犯罪的结果,应当认定为共同犯罪。

(⼆)共同犯罪的主观⽅⾯共同犯罪⼈在主观上必须具备共同故意,这种故意的共同性有三个特征:1、共同犯罪⼈之间在主观上有⼀定的联系。

这⼜表现为三种情况:(1)各共同犯罪⼈之间都互相了解他们是在共同实施同⼀犯罪;(2)每个共同犯罪⼈都知道⾃⼰是在和其他共同犯罪⼈中的某个⼈或某些⼈在共同实施同⼀犯罪,但并不是每个共同犯罪⼈都彼此互相知道;(3)共同犯罪⼈之间⾄少必须是⼀个共同犯罪⼈知道另⼀个共同犯罪⼈的故意和⾏为的犯罪性质⽽共同实施同⼀犯罪。

这是共同犯罪⼈的认识因素。

2、共同犯罪⼈对共同犯罪⾏为所引起的危害结果都有预见。

对于犯罪结果的预见,并不要求共同犯罪⼈预见到犯罪结果实现的必然性,⽽只要求预见到犯罪结果实现的可能性就⾜够了。

共同犯罪的定义和构成要件是什么共同犯罪是法律实践中常见的犯罪形式,近些年有组织犯罪及单位犯罪⽇益增多,造成的社会危害⼤,备受社会的关注。

在这⾥店铺⼩编收集了⼀些资料详细的给⼤家讲解什么是共同犯罪以及相关的构成要件等,希望能够给您带来帮助。

共同犯罪的定义和构成要件是什么⼀、共同犯罪的概念共同犯罪,简称共犯,是相对于⼀个⼈单独实施犯罪⽽⾔的,共同犯罪是犯罪的⼀种特殊形式,⽐⼀个⼈单独实施犯罪复杂:⾸先,共同犯罪⽐⼀个⼈单独实施犯罪具有更⼤的社会危害性;其次,在共同犯罪的情况下,每个共同社犯罪⼈在共同犯罪中所起的作⽤和所处的地位是不同的,依照罪责刑相适应原则,需要区别对待,处以不同的刑罚,这就需要规定不同于单独犯罪的处罚原则;第三,共同犯罪具有结构上的复杂性,有的共同犯罪不能直接适⽤以⼀个⼈实施犯罪为标准⽽制定的《刑法》分则条⽂,⽽需要另⾏加以规定其⾏为形式。

依照我国《刑法》第25条第1款的规定,共同犯罪是指⼆⼈以上共同故意犯罪。

这⼀定义内涵明确、外延周延、提⽰了共同犯罪的本质牲,在内容上充分体现了我国刑法主客观相统⼀的原则,因⽽是科学的。

⼆、共同犯罪的构成要件共同犯罪是⼀种特殊形态的故意犯罪,构成共同犯罪除了必须具备故意犯罪的⼀般条件外,还需要具备以下条件:1、共同犯罪的主体要件是必须⼆⼈以上共同犯罪的主体,必须是两个以上达到刑事责任年龄、具备刑事责任能⼒的⼈。

这⾥所说的⼈,既指⾃然⼈,还包括单位。

(1)共同犯罪的犯罪主体的数量要求是必须⼆⼈以上。

可以是两个以上的⾃然⼈,也可以是两个以上的单位,还可以是⾃然⼈和单位共同实施犯罪。

(2)共同犯罪的犯罪主体的资格要求必须是具有刑事责任能⼒。

如果犯罪主体是⾃然⼈,则必须都达到刑事责任年龄,具有刑事责任能⼒。

⼀个具有刑事责任能⼒的⼈和⼀个没有刑事责任能⼒的⼈共同实施危害⾏为,不能构成共同犯罪。

由于我国《刑法》第17条规定了不同的刑事责任年龄,因此,在认定⾏为⼈能否成为某⼀犯罪的共同犯罪主体时,应当根据相应的刑事责任年龄要求进⾏。

202X年司法考试《刑法》章节考点预习:共同犯罪的构成要件202X年司法考试即将开始啦,我在这里为考生们整理了202X年司法考试《刑法》章节考点预习,希望能帮到大家,想了解更多考试资讯,的及时更新哦。

202X年司法考试《刑法》章节考点预习:共同犯罪的构成要件共同犯罪的构成要件共同犯罪,是指二人以上共同故意犯罪。

共同犯罪的成立必须符合以下条件:(一)主体:必须是两人以上。

1.这里两人以上,既可以是两个以上的自然人,也可以是两个以上的单位,还可以是两个以上单位和自然人的结合。

2.如果是两个以上的自然人犯罪,我国传统观点认为,在自然人犯罪的情况下,要成立共同犯罪,必须至少有两人达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力;反之,如果虽然是两个以上的人共同实施犯罪,但其中,只有一个人达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力,那么没有达到刑事责任年龄、不具备刑事责任能力的人是达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的人犯罪的工具,属间接正犯,不成立共同犯罪。

但司法考试已经改变传统观点,认为没有达到刑事责任年龄的人与达到刑事责任年龄的人可以成立共同犯罪,只是没有达到刑事责任年龄的人因为存在阻却责任的事由,因而不需要追究刑事责任,但达到了刑事责任年龄的人应当按照共同犯罪处理。

【例】甲(15周岁)求乙(16周岁)为其抢夺作接应,乙同意。

某夜,甲抢夺被害人的手提包(内有1万元现金),将包扔给乙,然后吸引被害人跑开。

乙害怕坐牢,将包扔在草丛中,独自离去。

关于本案,下列哪一选项是错误的?(D)A.甲不满16周岁,不构成抢夺罪B.甲与乙构成抢夺罪的共犯C.乙不构成抢夺罪的间接正犯D.乙成立抢夺罪的中止犯(二)客观方面:必须有共同的行为。

这里共同的行为,既包括共同的实行行为,还包括帮助行为、教唆行为、组织行为,甚至是共谋的行为。

【例】下列哪些情形成立共同犯罪?(ABCD)A.甲与赵某共谋共同杀苏某,但赵某因病没有前往犯罪地点,由甲一人杀死苏某(三)主观方面:必须有共同的故意。

解析刑法中的共同犯罪中的共同作案概念共同犯罪是指两个或多个人共同参与犯罪行为,根据各自的作案行为分别判断罪责。

其中,共同作案是共同犯罪中的一种重要概念,指的是共同犯罪参与人之间互为作案行为的协助和配合关系。

本文将对刑法中的共同作案概念展开解析。

一、共同作案构成要件共同作案构成要件主要包括主观要件和客观要件两个方面。

1. 主观要件在共同作案中,参与犯罪行为的各方必须具备共同的故意或过失。

即犯罪人必须知道、预见或应当知道自己的行为将导致犯罪结果的发生。

只有具备了这种主观故意或过失,才能认定其为共同作案的参与人。

2. 客观要件共同作案的参与人必须存在实际的行为,即他们之间必须在行动上存在一定的协作或配合。

这种行动可以是直接执行作案行为,也可以是为实现作案目标而提供帮助、指导、煽动等。

二、共同作案的类型根据参与共同作案行为的形式和作用,共同作案可以分为实施行为共同作案和协助行为共同作案两种类型。

1. 实施行为共同作案实施行为共同作案是指多名犯罪参与人共同具备犯罪主观故意或过失,并亲自实施了犯罪行为。

他们之间相互勾结,实施犯罪行为时,各自发挥各自的作用,协同工作,共同达到犯罪目的。

2. 协助行为共同作案协助行为共同作案是指多名犯罪参与人中,有的具备犯罪主观故意或过失,但并未亲自实施犯罪行为。

他们作为"幕后黑手",为实施犯罪行为提供协助,如提供资金、提供工具、提供情报等,使得实施犯罪行为的犯罪人达到犯罪目的。

三、共同作案的责任分配在共同作案中,各参与人在法律上承担的责任是不同的。

根据各自的具体作案行为和作用,判定犯罪的形态和责任。

刑法中通常将共同作案的参与人分为主要犯和从犯。

1. 主要犯在共同作案中,如果某个参与人具备犯罪的主观要件,并且亲自实施了犯罪行为,且其行为具有决定性作用,那么该参与人就是主要犯。

主要犯承担最重的刑事责任。

2. 从犯在共同作案中,如果某个参与人具备犯罪的主观要件,但未亲自实施犯罪行为,却为实施犯罪行为提供了协助,那么该参与人就是从犯。

一、共同犯罪应当具备的条件1.必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。

2.共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意。

这里有两层意思:一是共同犯罪人不仅认识到自己在故意的参加实施共同犯罪,而且还认识到有其他共同犯罪人和他一起参加实施犯罪。

二是共同犯罪人对犯罪结果的发生,都抱着希望或者放任的故意态度。

3.共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。

各共同犯罪人在实施共同犯罪时,尽管所处的地位、具体的分工、参加的程度、甚至参与的时间等可能有所不同,但他们的行为都是为了达到同一犯罪目的,指向相同的目标,从而紧密相联,有机配合,各自的犯罪行为都是整个犯罪活动的组成部分。

4.必须具有共同的犯罪客体。

二、共同犯罪行为的分类1、共同实施实行行为。

即各共同犯罪人均直接实施刑法分则具体犯罪构成客观方面的行为。

在共同实行行为内部根据有无更进一步的分工,还可以分为,分担的共同实行行为、并进的共同实行行为、承继的共同实行行为。

分担的共同实行行为,是指各共同犯罪人在实行犯罪时,具有实行行为内部的分工。

如在抢劫罪,一部分人实施暴力行为,一部分人实施获取财物的行为。

并进的共同实行行为,是指各共同犯罪人在实行犯罪时,各自的行为均具备全部构成要件。

2、实行行为、组织行为、教唆行为和帮助行为之间的分工。

即各共同犯罪人不都直接实施刑法分则规定的具体的犯罪实行行为,而是由一部分人实施实行行为,另一部分人实施教唆行为、组织行为或者帮助行为。

需要指出的是,共同犯罪行为的分工不影响共同犯罪的成立。

三、共同犯罪主犯构成要件1、在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。

即犯罪集团建立的组织者、犯罪活动计划的制定者、犯罪计划的实施者或策划于幕后、或指挥于现场者;2、在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子,即聚众闹事犯罪的聚头,在整个聚众闹事过程中起组织、策划、指挥作用的人。

“聚众犯罪”是指纠集多人共同实施一项犯罪活动。

如聚众斗殴,聚众哄抢公私财物的犯罪等。

一、概念根据我国刑法第25条第一款的规定:“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

”这一规定高度概括了共同犯罪的内在属性,体现了共同犯罪成立的主客观相统一原则,即共同犯罪要求二个以上的行为主体不仅要有共同的犯罪故意而且还必须有共同的犯罪行为。

共同犯罪的成立,要求同时具备以下主体、客观和主观三个方面的要件:根据刑法第25条第1款的规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

共同犯罪的成立,要求同时具备以下主体、客观和主观三个方面的要件:二、共同犯罪的主体要件共同犯罪的主体,必须是二个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。

具体来讲,包括以下几点:1、共同犯罪的主体必须是两个以上的人。

这是主体要件中的量的规定性因素。

一个人不存在“共同”犯罪问题。

如果行为人教唆他人犯罪,而被教唆人未实施所教唆的犯罪的,教唆者单独构成所教唆的罪,尽管存在教唆行为,也不存在共同犯罪问题。

2、必须是两个以上达到了刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。

这是主体要件中质的规定性因素。

如果虽然符合量的规定性因素,即有两个以上的人,但是其中一人不具有刑事责任能力的,也不能构成共同犯罪。

不具有刑事责任能力包括两种情况:①未达到刑事责任年龄的人。

根据刑法第17条的规定,我国的刑事责任年龄的一般起点是年满16周岁,但是,已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

可见,在我国刑法中,只有故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪8种犯罪的刑事责任年龄起点为年满14周岁,其他犯罪的刑事责任年龄起点一律为年满16周岁。

就上述8类犯罪而言,已满14周岁的人才可以构成共同犯罪;对于其他犯罪而言,已满16周岁的人才可以构成共同犯罪。

在实践中,经常出现已满14周岁未满16周岁的人与已满16周岁的人一起实施上述8类犯罪以外的其他犯罪的情形,对于这种案件,由于已满14周岁未满16周岁的人就所实施的犯罪来说属于无刑事责任能力人,因而不能以共同犯罪论处。

起诉意见书共同犯罪在法律的天平下,共同犯罪的起诉意见书犹如一道严肃的指令,为司法程序的推进指明方向。

共同犯罪,这一复杂而严峻的法律现象,涉及多个犯罪主体的协同作恶,给社会秩序和公民权益带来沉重的打击。

起诉意见书,作为检察机关对侦查终结的案件,认为犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任,而制作的向人民法院提起公诉的司法文书,在共同犯罪案件中扮演着至关重要的角色。

首先,让我们明确共同犯罪的定义和构成要件。

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

这里的“共同故意”包含着两层重要含义:一是各犯罪人都有相同的犯罪故意,即都明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果的发生;二是各犯罪人之间具有意思联络,即他们的犯罪故意是通过相互的沟通、策划或者默契形成的。

在实际的司法实践中,共同犯罪的表现形式多种多样。

有的是有组织、有预谋的犯罪集团,分工明确,目标清晰;有的则是临时起意、一拍即合的共同犯罪行为。

无论是哪种形式,其社会危害性都不容小觑。

以一起盗窃案件为例,_____、_____和_____三人经过事先商议,决定在夜间潜入一家工厂仓库盗窃贵重物品。

_____负责望风,_____和_____则进入仓库实施盗窃行为。

在这个案例中,三人明确知晓自己的行为是违法犯罪的,并且通过分工协作共同实施了盗窃行为,构成了共同犯罪。

当公安机关对这样的共同犯罪案件进行侦查终结后,制作起诉意见书就成为了关键的一步。

起诉意见书需要详细地阐述案件的发生经过、犯罪嫌疑人的基本情况、犯罪事实以及相关证据。

对于共同犯罪的起诉意见书,在犯罪事实的描述部分,需要清晰地呈现每个犯罪嫌疑人在犯罪过程中的具体行为和作用。

比如在上述盗窃案件中,要明确指出_____望风的具体时间和地点,_____和_____盗窃的具体物品和手段。

同时,对于证据的列举也要全面且准确,包括现场勘查笔录、证人证言、监控录像等,以证明犯罪事实的存在和各犯罪嫌疑人的罪责。

考研刑法复试题目及答案1. 简述犯罪的构成要件答案:犯罪的构成要件包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客观方面和犯罪客体。

犯罪主体指实施犯罪行为的人;犯罪主观方面指行为人对犯罪行为的认识和态度;犯罪客观方面指犯罪行为及其结果;犯罪客体指犯罪行为侵犯的社会关系。

2. 论述正当防卫的成立条件答案:正当防卫的成立条件包括:(1)存在现实的不法侵害;(2)防卫人主观上具有防卫意图;(3)防卫行为针对不法侵害人实施;(4)防卫行为与不法侵害的严重程度相适应;(5)防卫行为没有明显超过必要限度。

3. 解释刑法中“过失犯罪”的含义答案:刑法中的“过失犯罪”指的是行为人由于疏忽大意或者过于自信,没有预见到自己的行为可能造成的危害结果,但结果却发生了,且该结果达到了刑法规定的犯罪程度。

4. 简述我国刑法中关于累犯的法律规定答案:我国刑法规定,累犯是指在刑罚执行完毕或者赦免以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

对于累犯,应当从重处罚。

5. 论述犯罪未遂与犯罪既遂的区别答案:犯罪未遂与犯罪既遂的主要区别在于犯罪行为是否完成。

犯罪未遂是指行为人已经开始实施犯罪行为,但由于意志以外的原因未能完成犯罪;而犯罪既遂是指行为人完成了犯罪行为,且犯罪结果已经发生。

6. 解释刑法中“自首”的含义及其法律效果答案:刑法中的“自首”是指犯罪分子在犯罪后主动向司法机关投案,并如实供述自己的罪行。

自首的法律效果是可以从轻或者减轻处罚。

7. 简述共同犯罪的构成要件答案:共同犯罪的构成要件包括:(1)共同犯罪主体,即两个或两个以上的人;(2)共同犯罪的主观方面,即共同犯罪人之间有共同犯罪的故意;(3)共同犯罪的客观方面,即共同犯罪人共同实施了犯罪行为。

8. 论述刑法中关于数罪并罚的原则答案:刑法中关于数罪并罚的原则是指对一人同时犯有数罪的,应当按照法律规定,将数罪的刑罚合并执行。

合并执行的原则是,总和刑期不超过法律规定的最高刑期。

法考主观题历年考点标题:法考主观题历年考点【引言】法考主观题是法律考试中的重要部分,涵盖了各个法律领域的知识点。

了解历年考点是备考的基础,只有掌握了历年考点,才能更好地应对考试。

本文将对法考主观题历年考点进行全面梳理和分析。

【第一部分:刑事法考点】在刑事法的主观题中,常考的考点包括,但不限于以下几个方面:1.直接故意和间接故意的区别:在故意犯罪中,法律对直接故意和间接故意作了明确的区分。

直接故意是指主体明知自己的行为会造成某种后果,且主动为达到该后果而行动;而间接故意是指主体预见某种后果的发生,但不愿该后果发生,或希望事态得到转折。

2.过失犯罪的构成要件:过失犯罪是指犯罪主体没有直接故意,但由于疏忽、不小心或不负责任等原因,造成了一定的后果。

过失犯罪的构成要件有违法行为、过失性过错、结果发生三个方面。

3.共同犯罪的构成要件:共同犯罪是指两个以上的人合谋犯罪,实施同一犯罪行为的情形。

共同犯罪的构成要件包括主观方面的共同意志和客观方面的共同行为。

【第二部分:民事法考点】民事法主观题常考的内容广泛,以下是其中的一些考点:1.民事主观责任的认定:民事主观责任是指在民事诉讼中,当事人对自己的行为承担责任的程度。

在认定民事主观责任时,需要考虑当事人是否具备过错、主观恶意等因素。

2.民事合同的订立和履行:民事合同是民事活动的重要形式,合同的订立和履行涉及到许多主观行为。

考生需掌握订立合同的要素以及合同的解除、变更和履行等情形。

3.侵权行为的主观要素:在侵权行为中,行为人的主观故意是构成侵权的重要要素之一。

了解侵权行为的主观要素,对于判断侵权行为的性质及其损害赔偿等问题非常重要。

【第三部分:行政法考点】行政法的主观题主要探讨行政机关的主观能动性和其行为是否符合法律规定的问题,以下是其中的一些考点:1.行政法定理论:行政法定理论是行政法的重要理论基础,强调行政机关的行为必须以法律为依据。

掌握行政法定理论对于回答与行政法相关的主观题非常重要。

论述共同犯罪的构成要件

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

此定义突出了共同故意对共同犯罪的作用,是我国刑法中主客观相统一原则的具体体现。

构成共同犯罪,必须具备如下条件:

(一)主体要件

共同犯罪的主体必须是二人以上,具体来讲,可以分为下列情况:1.两个以上的自然人构成的共同犯罪。

这种自然人共同犯罪,要求个犯罪人都必须达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力。

2.两个以上的单位构成的共同犯罪,即刑法理论中的单位共同犯罪。

3.有责任能力的自然人与单位构成的共同犯罪,这在刑法理论中称为自然人与单位共同犯罪

(二)客观要件

是指各犯罪人必须具有共同的犯罪行为。

所谓共同犯罪行为,是指犯罪人为追求同一危害社会结果,完成同一犯罪而实施的相互联系,彼此配合的犯罪行为。

可以分为三种情形:

1.

共同作为、共同不作为、作为与不作为的结合。

共同作为,即共同犯罪人均实施了法律所禁止的行为而构成共同犯罪。

共同不作为,即共同犯罪人均未履行应当履行的义务而构成的共同犯罪。

作为与不作为的结合,即共同犯罪人中有人系作为行为,有人系不作为行为。

2.共同直接实施犯罪。

在这种场合,共同犯罪人没有分工,均直接实施犯罪的实行行为。

3.存在分工的共同犯罪行为。

具体表现为有组织行为、教唆行为实行行为和帮助行为。

在这种场合,各人的行为形成为有机整体。

(三)主观要件

共同犯罪的主观要件,是指共同犯罪人必须具有共同的犯罪故意。

所谓共同的犯罪故意,是指共同犯罪人通过意思联络,认识到他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果,并决意参加共同犯罪,希望或放任这种结果发生的心理状态。

具体表现为:

1.

共同的认识因素。

包括三个方面的要素:一是认识到不是自己一个人单纯实施犯罪,而是与他人互相配合共同实施犯罪;二是不仅认识到自己的行为会产生某种危害结果,而且也认识到其他共同犯罪人的行为也会引起某种危害结果;三是各共同犯罪人都预见到共同犯罪行为与共同犯罪结果之间的因果关系。

2.共同的意志因素。

其中,直接希望危害结果发生,是共同直接故意;共同放任危害结果的发生,是共同间接故意;在个别情况下,也可能表现为有的基于希望,有的基于放任。

(基于上述理解,下列几种情况均不能成立共同犯罪:

1.

同时犯不是共同犯罪。

即没有共同意思联络,而在同一时间针对同一目标实行同一犯罪。

2.

同时实施犯罪而故意内容不同,不构成共同犯罪。

3.

超出共同故意以外的犯罪,不构成共同犯罪。

此种情况在刑法理论上称为“实行犯过限”。