色彩学原理

- 格式:pdf

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:27

色采学原理第一节色采的形成一、光与色采光是自然界的一种物理现象。

对于地球来说,最大的光源就是太阳。

太阳给地球带来生命,同时也赋予世界奼紫嫣红的色采。

我们习惯上认为太阳光是白色的,但实际上,它包含了彩虹的全部色采一一红....橙….黄….绿….青….蓝….紫,这就是光谱的颜色,是人类肉眼可感知的可见光颜色。

在牛顿的光学色采理论里,光与色采是密不可分的,有光才会有色采,人们之所以能够感知色采,是因为有光照(发射光和反射光)的结果。

我们把人眼所能见到的颜色,由它们的光学性质分为两大类别,一是"发射光",二是"反射光"。

"发射光"就是光源发出的光,如阳光、灯光、计算机显示器、数码相机显示屏等,它是数字色采得以存在的前提条件。

严格意义上的数字色采的颜色,都是发射光形成的颜色。

"反射光''是从物体表面反射出去的光,我们能用肉眼看到的一切非发光体的颜色,都属于反射光,如山川、天空、建造、园林、花草、服装、家具.........等等。

从物体表面反射出去的“反射光”,其颜色可以由物体表面材质的不同而发生改变。

因为光源照射在物体上的光,有一部份被物体吸收,有一部份被物体反射,惟独那些被反射出来的光才干被人眼所接受,这就是人眼能感知不发光物体颜色的缘故。

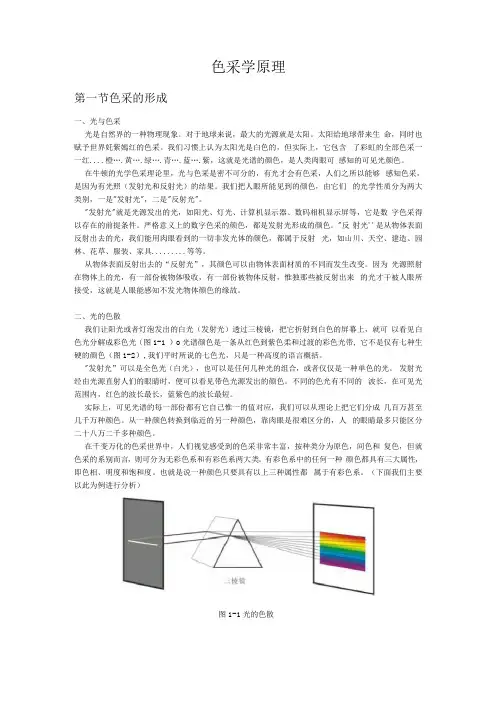

二、光的色散我们让阳光或者灯泡发出的白光(发射光)透过三棱镜,把它折射到白色的屏幕上,就可以看见白色光分解成彩色光(图1-1 )o光谱颜色是一条从红色到紫色柔和过渡的彩色光带, 它不是仅有七种生硬的颜色(图1-2),我们平时所说的七色光,只是一种高度的语言概括。

"发射光”可以是全色光(白光),也可以是任何几种光的组合,或者仅仅是一种单色的光。

发射光经由光源直射人们的眼睛时,便可以看见带色光源发出的颜色。

不同的色光有不同的波长,在可见光范围内,红色的波长最长,蓝紫色的波长最短。

色彩科学的基本原理和应用色色彩科学的基本原理和应用色彩是一种视觉现象,人类眼睛接收到的光线信号被大脑重组成视觉感受,这种感受就是我们所称的色彩。

色彩是我们生活中不可或缺的元素,无论是画作、服装、室内装饰还是广告宣传,色彩都有重要的作用。

而色彩科学就是一门研究色彩产生、识别、对比和应用原理的学科。

本文将深入探讨色彩科学的基本原理和应用。

一、色彩的原理色彩存在于我们日常生活中的各个方面,包括光源、物体、人眼等。

从光源的角度来看,色彩可以分为三个基本属性:亮度、色相和饱和度。

亮度是指光源的明暗程度,色相是指光的颜色种类,饱和度是指颜色的纯度。

从物体的角度来看,色彩可以分为三种基本类型:发光体的色彩、反射体的色彩和透射体的色彩。

发光体的色彩是由于自身的物质结构和物质内部存在的原子、离子、分子等产生的;反射体的色彩是由于光线反射和吸收产生的;透射体的颜色是由于光线透过物体并被吸收或折射后产生的。

从人眼的角度来看,色彩可以分为三个基本特性:感觉性色彩、颜色匹配性色彩和因果性色彩。

感觉性色彩是指在一定的光照条件下经眼睛直接感受得到的色彩,受到眼睛解剖结构的影响;颜色匹配性色彩是指在一定的光照条件下,两种颜色在视网膜或者荧光屏幕上,按照一定的比例混合可以形成感觉性色彩;因果性色彩是指人眼所产生的误感,比如当白光照射在红色物体上,我们会说这个物体是红色的,这是因为人眼对白光不同波长的反应的结果。

二、色彩应用在生活中,色彩常用于室内装饰、服装设计、产品设计、广告设计等方面。

1. 室内装饰对于室内设计来说,色彩的应用有很重要的作用。

不同的色彩可以影响装修的感觉和氛围,比如用金色可以使室内看起来更加豪华,用蓝色可以营造纯净清爽的感觉。

此外,在室内设计中还需要考虑光线的角度、色彩搭配和与周围环境的协调性等因素。

2. 服装设计服装是色彩运用的重要领域之一。

色彩的恰当运用可以丰富服装的表现力和吸引力,比如用明亮的黄色和紫色可以让裙子显得更加夏日的气息,用暖色调可以让人感到温暖和亲近。

色彩科学的原理和应用色彩是我们日常生活中不可或缺的元素之一。

从图画、绘画到电视、广告,色彩的运用占据着重要的位置。

然而,色彩不仅仅是我们看到的颜色那么简单,科学告诉我们,色彩背后有着深刻的原理和应用。

本文将介绍色彩科学的原理和应用。

一、色彩的基本原理色彩的三个基本元素是色调、饱和度和亮度。

色调是指光的波长,表现为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。

饱和度是指颜色的纯度和明暗度。

亮度是指颜色的明暗程度。

这三个元素相互结合,形成了我们眼中所见的各种颜色。

色彩的三原色是红、绿、蓝。

在计算机显示中,通过控制这三种颜色的亮暗和比例,就可以得到我们所需的颜色。

而在印刷和绘画中,通过另外一个三原色模型——青、洋红、黄,也可以得到各种颜色。

二、色彩和心理学色彩和心理学存在密切的联系。

很多研究表明,不同颜色的光线会引发不同的人的情绪和反应。

比如红色代表激情和紧张,蓝色代表平静和冷静,黄色代表明快和轻松等等。

很多公司的标志和广告也都会运用到心理学的原理,来达到特定的效果。

三、色彩和色彩盲色彩盲是指某些人眼睛中的视网膜上的感光细胞受到损害或缺乏,导致对某些颜色无法区分或无法辨认。

色彩盲常见的有红绿色盲和蓝黄色盲。

为了确保他们的生活和工作不会受到过多影响,我们应该在设计和使用书面信息时尽量使用易于感知的颜色。

四、色彩在商业和设计中的应用色彩也是商业和设计中非常重要的元素。

有很多公司都有自己的标志和设计风格,并且运用到了特定的颜色。

比如红色代表动感和活力,被运用到许多食品和服装牌子上;蓝色代表专业和可信,被用于科技和金融领域。

除此之外,在图案设计中,色彩的运用也具有非常重要的意义。

不同的颜色可以传递出不同的感觉和意义,甚至可以影响到整个设计的效果。

因此,设计师们需要深入了解色彩的原理和不同的组合方式,才能制作出高质量和差异化的设计作品。

在总结完以上的条目后,从我的NLP角度,我还可以提供一些额外的见解。

色彩带给我们生活和工作的不仅仅是藏在视线中的简单的彩虹,还有复杂的科学和理论。

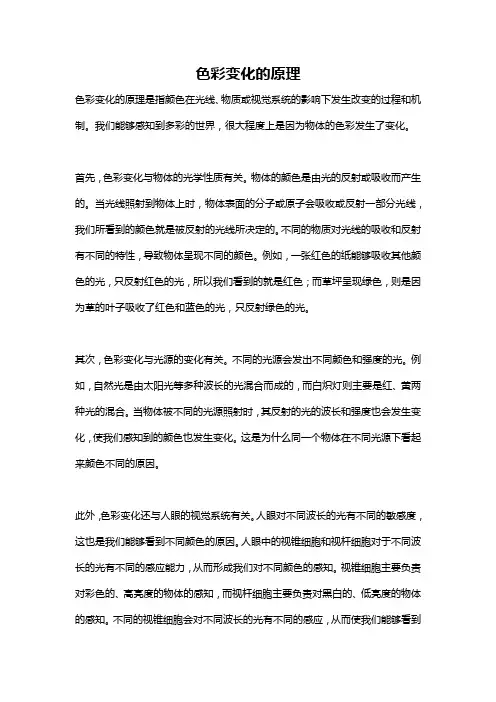

色彩变化的原理色彩变化的原理是指颜色在光线、物质或视觉系统的影响下发生改变的过程和机制。

我们能够感知到多彩的世界,很大程度上是因为物体的色彩发生了变化。

首先,色彩变化与物体的光学性质有关。

物体的颜色是由光的反射或吸收而产生的。

当光线照射到物体上时,物体表面的分子或原子会吸收或反射一部分光线,我们所看到的颜色就是被反射的光线所决定的。

不同的物质对光线的吸收和反射有不同的特性,导致物体呈现不同的颜色。

例如,一张红色的纸能够吸收其他颜色的光,只反射红色的光,所以我们看到的就是红色;而草坪呈现绿色,则是因为草的叶子吸收了红色和蓝色的光,只反射绿色的光。

其次,色彩变化与光源的变化有关。

不同的光源会发出不同颜色和强度的光。

例如,自然光是由太阳光等多种波长的光混合而成的,而白炽灯则主要是红、黄两种光的混合。

当物体被不同的光源照射时,其反射的光的波长和强度也会发生变化,使我们感知到的颜色也发生变化。

这是为什么同一个物体在不同光源下看起来颜色不同的原因。

此外,色彩变化还与人眼的视觉系统有关。

人眼对不同波长的光有不同的敏感度,这也是我们能够看到不同颜色的原因。

人眼中的视锥细胞和视杆细胞对于不同波长的光有不同的感应能力,从而形成我们对不同颜色的感知。

视锥细胞主要负责对彩色的、高亮度的物体的感知,而视杆细胞主要负责对黑白的、低亮度的物体的感知。

不同的视锥细胞会对不同波长的光有不同的感应,从而使我们能够看到丰富多样的颜色,并感知到颜色的变化。

此外,色彩变化也与心理因素有关。

人们的心理状态和情绪会影响对颜色的感知和认知。

例如,当人们感到愉快和放松时,他们往往对鲜艳的颜色有更积极的反应;而当人们感到紧张和焦虑时,他们对冷色调和暗淡的颜色更感兴趣。

因此,在设计和艺术创作中,艺术家可以利用颜色的心理效应来引起观众的情绪共鸣。

综上所述,色彩变化的原理是多方面因素共同作用的结果,包括物体的光学性质、光源的变化、人眼视觉系统的感知能力以及心理因素等。

色彩原理色彩原理一、色彩三要素与色彩的形成不论任何色彩,皆具备三个基本的重要性质:色相,明度,纯度,一般称为色彩三要素或色彩三属性。

色相:区分色彩的名称,就如同人的姓名一般,用来辨别不同的人。

明度:光线强时,感觉比较亮,光线若时感觉比较暗,色彩的明暗强度就是所谓的明度,明度高是指色彩较明亮,而相对的明度低,就是色彩较灰暗。

纯度:色彩的纯净程度,又称彩度或饱和度。

通常以某彩色的的同色名纯色所占的比例,来分辨彩度的高低,纯色比例高为纯度高,纯色比例低为纯度低,在色彩鲜艳状况下,我们通常很容易感觉高彩度,但有时不易作出正确的判断,因为容易受到明度得影响,譬如大家最容易误会的是,黑白灰是属於无彩度的,他们只有明度。

物体表面色彩的形成取决于三个方面:光源的照射、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体色彩的影响。

二、颜色的的类别原色:红、黄和蓝(用其它色彩调配不出来的原色)间色:任意两个原色相混合所得的新色称间色。

红+黄=橙,蓝+黄=绿,红+蓝=紫,等量相加产生的橙、绿、紫为标准三个原色混合的比例不同,间色也随之产生变化。

复色:三原色或任意两间色相混合所得之色,称之为复色。

橙+绿=黄灰,橙+紫=红灰,绿+紫=蓝灰,等量相加得出标准复色;两个间色混合比例不同可产生许多饱和度不同的复色。

同种色:颜色产生不同明度变化,称同种色。

如将翠绿色加白或加黑出现的许多深浅不同的绿色,这深浅不同的绿色为同种色。

同类色:两种以上的颜色,其主要的色素倾向比较接近,如红色类的朱红、大红、玫瑰红,都主要包含红色色素,称同类色。

其他如黄色类中的柠檬黄、中铬黄、土黄,蓝色类的普蓝、钴蓝、湖蓝、群青等,都属同类色关系。

类似色:在色环上任意90角度以内的颜色,各色之间含有共同色素,故称类似色。

邻近色:在色环上任一颜色同其毗邻之色称为邻近色。

邻近色也是类似色关系,仅是所指范围缩小了一点。

从同类色、类似色、邻近色的含义来看,都是含有共同色素。

色彩的基础原理之一一、光的本质从远古到17世纪以前,人类对色彩的认识还停留在感性认识上。

真正对色彩进行科学的分析,是由英国科学家牛顿于1667年通过三棱镜分解出来开始的,称为可见光谱色,投在垂直的白色立面上呈现一种连续的色带,相互渐次变化,分为红(red)、橙(orange)、黄(yellow)、绿(green)、青(blue-green)、蓝(blue)、紫(purple)七色。

光学上把这种使白光分解的现象称为“光的色散”。

光是属于一定波长范围内的一种电磁辐射,太阳辐射通过大气层吸收照射到地球表面。

而人的视觉对从380~780nm(纳米或者毫微米)这一极小范围内的电磁辐射最为敏感,这叫可见光谱。

二、色光混合的规律蓝、绿、红三原色光的等量混合是色光混合的最基本的规律,当三原色光等量混合的时候,形成白色光。

红光与绿光等量混合的时候,形成黄色光;红光与蓝光等量混合的时候,形成品色光(也叫洋红);绿光与蓝光等量混合时,形成青色光。

若两种色光等量混合时形成白光,这两种色光之间的关系为互补色光。

因为白光是通过这两种色光互相补充形成的,即补成了白光,所以称为互补关系。

色彩的基础原理之二第一节色彩的属性一、色彩的三要素:色相、明度和纯度,是色彩的三要素。

几乎每出现一块色彩,都伴随着三要素的不同显现,三者均具有不可或缺的价值。

1、色相色相指色彩的相貌和主要倾向,也指特定波长的色光显现出的色彩感觉。

一个画面,主要的色彩倾向往往是色相起作用。

2、明度明度是指色彩明暗的程度。

色彩明度可以从两个方面进行分析,一种是各种色相之间的明度差别,另外一种情况是同一色相的明度,因为光量的强弱而产生不同的明度变化。

无彩色系有黑白灰三色,最高和最低明度色为白色和黑色,灰色居中。

人眼最大明度辨别力为近200个等级层次。

孟塞尔把明度定为(包括理论的)黑白11级,可视的黑白上下之间为9级不同的梯度。

3、纯度纯度是指色彩的鲜艳度或纯净饱和的程度,也称彩度。

色彩理论基础一、色彩理论1.1 色彩原理1.1.1 光与色当光线进入三棱镜后,光线会被分离为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,所以自然光是七色光的混合,这种现象称为光的分解或者光谱。

红色的波长最长,紫色的波长最短。

1.2 色彩三要素1.2.1 色相色相是色彩的相貌,以波长划分,波长相同则色相相同。

如果把光谱的6种色带首尾相连,可以得到色相环。

在6种基本色相中插入中间色,可以得到十二色相环。

再进一步插入中间色,可以得到二十四色相环。

1.2.2 饱和度饱和度是指色彩的纯净程度。

纯色是饱和度最高的一级。

光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光是最纯的高饱和度的光;色料中红色的饱和度最高,橙、黄、紫等饱和度较高,蓝、绿饱和度最低。

饱和度取决于该色中含色成份与消色成份(黑、白、灰)的比例。

含色成份越大、饱和度越高;消色成份越大、饱和度越小。

也就是说向任何一种色彩中加入黑、白、灰都会降低它的饱和度。

1.2.3 亮度亮度是色彩赖于形成空间感与色彩体量感的主要依据,起着“骨架”的作用。

在无彩色中,亮度最高为白色,最低为黑色。

亮度是三要素中具有较强的独立性,它可以不带任何色相的特征而通过黑白灰的关系单独呈现出来。

色相与饱和度则必须依赖一定的明暗才能呈现。

一个彩色物体表面的光反射率越大,对视觉刺激的程度越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

1.3 色彩的混合色彩分为两大类:一类是原色,即红、黄、蓝;另一类是混合色。

而使用间色再调配混合的颜色,称为复色。

所有的间色、复色都是由三原色调和而成。

1.3.1 原色理论三原色是指3种颜色中的任意一色都不能由另外两种原色混合产生,而其它颜色可以由这三原色按照一定的比例混合出来。

1.3.2 混色理论将两种或多种颜色混合产生的新色彩称为色彩的混合。

它们可以归纳成加色法混合、减色法混合、空间混合3种。

加色法混合该类型是指色光混合。

红、绿、蓝相加后可得白光。

减色法混合该类型为色料混合。

红、绿、蓝相加后可得黑灰状态。

色彩学原理色彩学是视觉神经生物学的重要分支,它研究的就是受到视觉刺激后,视觉体验所产生的一系列心理特征。

伴随着近代科学的发展,色彩学也有了迅猛的发展。

科学家们的研究,不仅解释了令人惊奇的视觉偏好,还为实现有效的视觉沟通提供了重要的指导。

色彩是一种具有光学性质的物质,而色彩学是对色彩的物理性质和心理特性的综合研究。

色彩是物体发出的不同波长的光,而色彩学则是研究不同颜色在生活中的表现及其作用等问题的一门学科。

色彩学相关的原理有三种,分别是色光反射原理、色光传导原理和色光融合原理。

色光反射原理是指当物体表面受到白光的照射时,其表面可以反射出不同的颜色。

这些不同的颜色就是物体表面的反射色。

色光传导原理是指当光照射到物体表面时,物体表面会把光的一部分能量传给表面下方的物质,反射出表面下方物质的颜色。

色光融合原理指当物体表面受到两种或两种以上不同波长的光照射时,物体表面反射出的颜色会混合产生新的颜色。

色彩学还分析了,观看者对色彩及色彩组合的心理反应。

色彩在不同的文化和社会环境中可能有不同的联想和反应,但是质的感觉基本上是不变的。

科学家发现,色彩的选择,会影响人们的感情,产生不同的心理反应,有时还会影响人们的行为和判断。

色彩学不仅在艺术领域有重要意义,在其他领域也有着广泛的应用。

例如,室内设计、建筑、景观设计、产品包装、平面设计等,都在用色彩来提升视觉效果,实现有效的视觉沟通。

色彩学的原理也被广泛用在人工智能和计算机图形研究中,有助于实现更真实的视觉效果。

色彩学的发展为人们提供了一个新的视角,去观察色彩,去理解色彩的物理性质及心理特性,去识别出色彩的基本特征和色彩组合的构成因素,更重要的是,色彩学还为实现有效的视觉沟通提供了重要的指导。

色彩学的原理在人们的生活和工作中起着重要的指导作用,在某种程度上,它也起着改变世界的作用。

色彩科学的原理

色彩科学的原理可以归纳为以下几个方面:

1. 光的特性:光是一种电磁波,具有波长、频率和能量等特性。

光的波长决定了我们所感知的颜色,而不同波长的光经过色散后形成了光谱。

2. 照明与反射:物体的颜色是由于物体表面反射光的波长不同而产生的。

当光照射到物体上时,物体会吸收一部分光的能量,而反射出来的光就呈现出物体的颜色。

3. 人眼的感知:人眼中有视锥细胞和视杆细胞两种感光细胞。

视锥细胞负责感知颜色,分为红、绿、蓝三种类型,而视杆细胞则负责感知亮暗。

4. 色彩模型:色彩模型是用数学方式描述色彩的方法。

常见的色彩模型有RGB模型、CMYK模型和HSV模型等。

RGB模

型将颜色分解为红、绿、蓝三个分量,CMYK模型则代表了青、洋红、黄、黑四种颜色的混合,HSV模型则是通过色相、饱和度和明度三个参数来描述色彩。

5. 色彩心理学:色彩对人的心理和情绪有很大的影响。

不同的颜色可以引发不同的情绪和体验,如红色常与激情和能量相关联,蓝色则往往与冷静和安宁有关。

通过对色彩科学的研究和应用,我们可以更好地理解和利用色

彩的原理,从而在设计、艺术、医学等领域中进行更准确和有效的应用。

色彩学原理色彩学是研究颜色的特性、产生、调配和应用的一门科学。

在色彩学中,有一些原理是非常重要的,掌握了这些原则,就能帮助人们更好地理解和应用颜色。

1. 光谱分解原理光杆和锥细胞是我们眼睛中的两种细胞,它们能够侦测到不同波长的光。

当光进入我们的眼睛时,它会被分解成不同的颜色。

这种分解现象就是光谱分解原理。

它告诉我们,每一种颜色都是由特定波长的光组成的。

比如说红色是由长波长的光组成的,而蓝色则是由短波长的光组成的。

2. 颜色三属性原理颜色可以用三个属性来描述:色相、饱和度和明度。

色相是指颜色在色轮上的位置,比如红色、橙色、黄色等。

饱和度是指颜色的纯度,越饱和的颜色越鲜艳、明亮。

明度则是指颜色的亮度,越亮的颜色越接近白色,越暗的颜色则越接近黑色。

这三个属性决定了颜色的基本特征,也是我们在进行颜色调配时需要考虑的因素。

3. 补色原理补色是指在色轮上相对位置的颜色。

比如说,红色的补色就是绿色,黄色的补色就是紫色,蓝色的补色就是橙色。

这是因为补色原理告诉我们,当两种补色混合在一起时,会形成中性的灰色。

比如说,红色和绿色混合在一起就会变成灰色。

这个原理可以帮助我们进行颜色调配,如果想要降低颜色的饱和度,可以加入一些补色来中和。

比如说,在红色的设计中加入一些绿色,可以让红色变得更柔和。

人的眼睛可以分辨出很多种不同颜色,分色能力原理就是解释这一点的。

眼睛中的光敏细胞可以分别侦测出不同波长的光,从而使我们可以看到不同的颜色。

这个原理也告诉我们,当颜色之间的差异非常微小时,我们可能无法分辨它们之间的区别。

5. 情境效应原理颜色的感知不仅取决于颜色本身,还取决于它所处的环境和情境。

比如说,同一种颜色,在不同的灯光下,会呈现出不同的外观。

情境效应原理告诉我们,当我们设计使用颜色时,需要考虑到它所处的环境和情境。

相同的颜色,在不同的情境下,可能会产生截然不同的效果。

因此,在设计中需要考虑到情境因素,才能充分发挥颜色的作用。

色 彩 學色彩產生的要素:光源、被照射物體、眼睛、大腦 光(能量)->物體->眼睛->腦->視覺形成 1.1 光 1666年牛頓(Issac Newton 1643~1727)以三稜鏡分解太陽光, 發現其由許多不同色光諸如紅、橙、黃、綠、藍、靛 (indigo)、紫等等所組成。

圖1.1-1 牛頓 (Sir Issac Newton 1643~1727)圖1.1-2 可見光譜 380nm以下:紫外線 (Ultraviolet) 380nm~450nm:紫 (Violet) 450nm~490nm:藍 (Blue) 490nm~560nm:綠 (Green) 560nm~590nm:黃 (Yellow) 590nm~630nm:橙 (orange) 630nm~780nm:紅 (red) 780nm以上:紅外線(Infrared) --R. W. G. Hunt, Measuring Colour, 2d, Ellis Horwood, London, p. 22, (1992). Nm: nanometer,百萬分之一公釐(a millionth of a millimeter)或 10-9 公尺。

振幅:光波之高低起伏,影響彩量。

波長:兩個振幅間之距離,影響色相。

頻率=光速/波長 (frequency=velocity/wavelength)圖1.1-3 光波 光通過介質時其波長變短而光速(velocity)變慢,但頻率不變。

真空中之光速約為2.998X108 m/sec1.2 人眼 眼睛等於捕捉光線的攝影機,而大腦是組成影像的機構。

1.2.1 眼睛的構造 角膜 (cornea):如同相機的濾鏡 虹彩 (iris):控制瞳孔的縮放,如同相機的光圈。

水晶體 (lens):如同相機的鏡片。

玻璃體 (vitreous humor) :如同相機的暗箱 視網膜 (retina):如同底片 視神經 (optic nerve):將收集到的光線轉化為脈沖傳向大腦,如同光纖。

中心窩 (fovea):視細胞最密集之處,為視線投影到網膜上的焦點。

盲點 (blind spot):視神經與眼球的接點,該處無視細胞所以無法感光。

眼皮 (eyelid):如同相機的快門圖1.2.1-1 人眼構造圖據波馬克與達特諾之研究,視細胞對光的敏感度在光譜上高低不一,呈曲線分布。

三種錐狀細胞:r, g, b r細胞或R細胞:最高感度點在紅(橙)色區564nm處 g細胞或G細胞:最高感度點在綠色區534nm處 b細胞或B細胞:最高感度點在藍色區420nm處 桿狀細胞:最高感度點在綠色區約500nm處圖1.2.1-2 柱狀細胞與錐狀細胞光譜敏感度曲線圖 (Bowmaker & Dartnall, 1980)2.1.1 Young-Helmholtz 三原色學說 (Trichromatic Theory 或 Three Component) 英國心理學家楊格(Thomas Young 1773-1829)於1802年提出三原色說。

他發現混合紅、綠、藍三色光可得到各種不同的色彩。

德國心理學家亨姆霍茲(Herman L. F. von Helmholtz1821-1894) 驗證其學說並發表於其<生理光學>(Physiological Optics 1866)一書中。

圖2.1.1-1亨姆霍茲(Herman L. F. von Helmholtz1821-1894)三原色學說假設在視網膜上有三種錐狀細胞,各自和腦皮層中的三種神經纖維連結。

各種細胞若受到刺激便產生各一種不同的色覺,分別為紅、綠、藍。

由於光波長有異, 三種細胞所受到刺激的比例不同,所總合得到的色彩便不相同。

例如:等量紅與綠刺激產生黃色覺,等量綠與藍刺激產生青色覺,等量藍與紅刺激產生紫紅色覺。

英國馬克斯威爾(James C. Maxwell)於1861年利用三原色光的混合法,製作出第一張彩色照片。

圖2.1.1-2馬克斯威爾(James Clerk Maxwell, 1831-1879) 亨姆霍茲並發現色光之加法混色與色料之減法混色的差異。

三原色學說的缺點是無法解釋色盲現象。

2.1.2 Hering 對立學說 (Opponent-Process Theory) 德國心理學家赫林(Edward Hering 1834-1918)以心理物理,研究刺激與感覺的關係)的方法進行研究, 發現視覺具有紅-綠,黃-藍,黑-白的對立關係。

人眼無法同時看到對立的色彩。

他認為此過程由同化作用(anabolic process與異化作用(katabolic process)引起。

異化作用所產生的神經刺激可導致上述三色對之紅、黃、白的色覺,而同化作用可引起綠、藍、黑色覺。

赫林的學說解釋了補色殘像與色盲的現象。

2.1.3 階段學說 (Zone Theory或Stages Theory) 階段學說由G. E. Miller (1930)及Deane B. Judd (1949, 1951)提出。

此學說認為色覺分為三階段形成: 第一階段:同Young-Helmholtz學說 第二階段:錐狀細胞受刺激後產生神經脈衝經由視神經傳向大腦。

第三階段:大腦皮層(cortex)的視覺中樞分析所收到的無彩色訊號Aa,及彩色訊號C1、C2、C3,作出色彩判斷。

無彩色訊號(achromatic signal) Aa:三種錐狀細胞之明度訊號總合 Aa=2Ra+Ga+Ba/20 (白-黑) 彩色訊號(chromatic signal) C1, C2, C3:三種色差訊號 C1=Ra-Ga (紅-綠) C2=Ga-Ba C3=Ba-Ra C2-C3=Ga-Ba-(Ba-Ra)=Ga-2Ba+Ra (黃-藍) 最後形成Aa, C1, C3-C2三個訊號,分別顯示灰階、紅或綠量、黃或藍量。

2.1.4 馬克斯威爾轉盤 牛頓於1670年代發現旋轉的色盤所生成的色彩融合現象,但直到1850年代馬克斯威爾(James Clerk Maxwell)闡明, 在上述方法中色彩之光學性融合現象符合色光混合的理論。

因此,若轉動一個半綠且半紫的圓盤會呈現藍色。

他也說明,在色盤上不同色彩因轉動而產生的混色現象僅為看起來混色,非生理上因不同色光之刺激而得的混色, 而是色盤表面反射的光之總合,所以其色的彩度無法如真正的加法混色所得色彩那樣高。

2.2 色彩三屬性 色彩三屬性為色相、明度、彩度2.2.1色相:Hue CIE定義色相(Hue): Attribute of a visual sensation according to which an area appears to be similar to one, or to proportions of two, of the perceived colours, red, yellow, green, and blue. 七原色說:後人將牛頓舉例之紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色誤以為他提出七原色。

六原色說:魏納(Verner)於牛頓七色中去靛而認為紅、橙、黃、綠、藍、紫為六原色。

瑞士色彩教育家伊登(Johannes Itten 1888-1967)依據P. O. Runge的取色料三原色加其中間之二次色, 成紅、橙、黃、綠、藍、紫六原色。

五原色說:古希腦人以白、黃、紅、藍、黑為五原色。

四原色說:由紅、黃、綠、藍四色組成紅、綠與黃、藍兩色對,赫林提出,NCS色彩體系採用此說。

三原色說:勒布朗(Jacob Christoph Le Blon 1667-1741) 的<色彩論> (Traité du Coloris, 1756) 可能是最早提出三原色說的論著。

生理三原色紅、綠、紫, 色光三原色紅、綠、藍,色料三原色洋紅、黃、青藍。

2.2.2明度:Brightness、Lightness CIE定義明度: Brightness: Attribute of a visual perception according to which an area appears or exhibits to more or less light. Lightness: The brightness of an area judged relative to the brightness of a similarly illuminated area that appears to be white or highly transmitting.圖2.2.2 自左而右,由深而淡的灰階明度圖 圖2.2.2 自左而右,由深而淡的灰階明度圖2.2.3 彩 : 度 Colourfulness、 Chrom (及 a Chrom aticness) CIE定 彩 : 義 度 Colourfulness: Attribute of a visual sensation according to w the perceived colour of an area appears to exhibit m or less hue. hich ore Chrom The colourfulness of an area judged as a proportion of the brightness of a sim illum a: ilarly inated area that appears to be white or highly transm itting. 明 (tint colour): 色 白 淡 色 純 加 變 暗 (dark colour): 色 黑 暗 又 為 色(shadowcolour) 色 純 加 變 , 稱 影 濁 (tonal colour): 色 灰 中 色 色 純 加 成 間 清 (pure colour): 色 暗 均 清 色 明 與 色 為 色 2.2.4 飽 度 Saturation 和 : CIE定 飽 度 義 和 : Saturation: The colourfulness of an area judged in proportion of its brightness.2.2.5 色彩屬性的絕對量與相對量圖2.2.5 絕對明度(Brightness)與相對明度(Lightness)的差別 絕對量:Brightness、Colourfulness 相對量:Lightness、Chroma 工業上的應用多採用相對量,例如印刷品以字黑為最黑,以紙白為最白(因為在紙上留白不印任何色彩); 但與理想白與理想黑相比,一張微黃的紙張其Lightness 100可能僅為Brightness 90,而非如理想白一樣白; 其Lightness 0可能為Brightness 10,而非如理想黑一般黑。