中医筋络

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

中医十二经络试题及答案一、经络概述及分类经络是中医理论中的重要概念,它是人体内部运行气血和信息的通道。

根据中医经典著作《黄帝内经》的记载,人体内有十二条主要经络,分布于全身各个部位。

经络的名称有手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手厥阴心包经、手少阴心经、足少阴肾经、足厥阴肝经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经和足少阳胆经。

每一经络都具有独特的特点和生理功能。

二、中医十二经络试题以下是关于中医十二经络的试题,请根据题干选择正确的答案。

1. 手太阴肺经主要分布在哪个位置?A. 胸部和上肢B. 腹部和下肢C. 头部和颈部D. 肩部和背部2. 足阳明胃经从哪个部位起始?A. 大腿外侧B. 脚背部C. 上腹部D. 腰部3. 手厥阴心包经的经络特点是什么?A. 与小肠经相交B. 通过腕部和心脏相连C. 起始于大腿外侧D. 主要分布在下肢4. 足厥阴肝经经络走向如何?A. 从足背部一直延伸到腹股沟B. 起始于大腿外侧C. 与手太阳小肠经平行D. 主要分布在上肢5. 足少阳胆经起始于哪个部位?A. 枕骨下凹陷处B. 脚背部C. 胸骨下窝D. 头顶三、答案解析1. 答案:A。

手太阴肺经主要分布在胸部和上肢,从胸部至手指端共经过十四个穴位,涉及肺脏的调控和治疗。

2. 答案:C。

足阳明胃经起始于上腹部,沿着大腿前面的中线下行,最后分布于足临泣的穴位。

3. 答案:B。

手厥阴心包经是位于胸腔和手腕之间的经络,与心脏和其他脏器相关。

它的特点是通过腕部与心脏相连。

4. 答案:A。

足厥阴肝经经络走向是从足背部一直延伸到腹股沟,在腹股沟汇聚成为厥阴之海。

5. 答案:A。

足少阳胆经起始于枕骨下凹陷处,从头部沿着耳后、肩部、颈侧一直延伸到胸骨下窝。

通过以上试题及答案解析,我们可以对中医十二经络有一个初步的了解。

经络的畅通与否对人体健康至关重要,中医理论将经络系统作为调节和治疗的重要途径,通过刺激经络来改善气血运行,维护身体的平衡和健康。

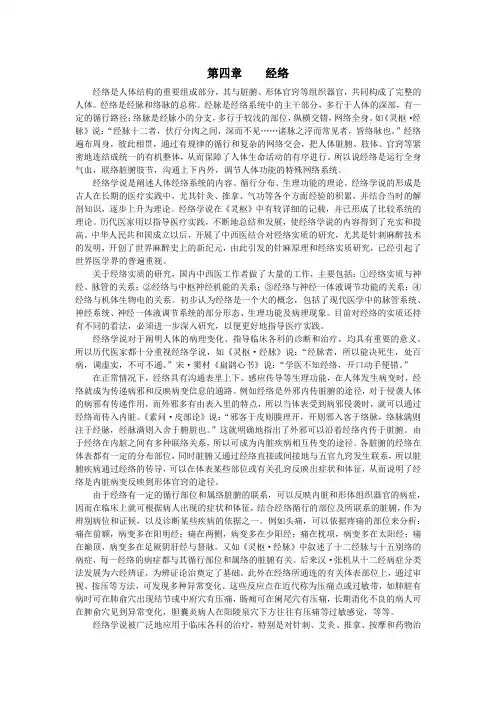

第四章经络经络是人体结构的重要组成部分,其与脏腑、形体官窍等组织器官,共同构成了完整的人体。

经络是经脉和络脉的总称。

经脉是经络系统中的主干部分,多行于人体的深部,有一定的循行路径;络脉是经脉小的分支,多行于较浅的部位,纵横交错,网络全身。

如《灵枢·经脉》说:“经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。

”经络遍布周身,彼此相贯,通过有规律的循行和复杂的网络交会,把人体脏腑、肢体、官窍等紧密地连结成统一的有机整体,从而保障了人体生命活动的有序进行。

所以说经络是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外,调节人体功能的特殊网络系统。

经络学说是阐述人体经络系统的内容、循行分布、生理功能的理论。

经络学说的形成是古人在长期的医疗实践中,尤其针灸、推拿、气功等各个方面经验的积累,并结合当时的解剖知识,逐步上升为理论。

经络学说在《灵枢》中有较详细的记载,并已形成了比较系统的理论。

历代医家用以指导医疗实践,不断地总结和发展,使经络学说的内容得到了充实和提高。

中华人民共和国成立以后,开展了中西医结合对经络实质的研究,尤其是针刺麻醉技术的发明,开创了世界麻醉史上的新纪元,由此引发的针麻原理和经络实质研究,已经引起了世界医学界的普遍重视。

关于经络实质的研究,国内中西医工作者做了大量的工作,主要包括:①经络实质与神经、脉管的关系;②经络与中枢神经机能的关系;③经络与神经一体液调节功能的关系;④经络与机体生物电的关系。

初步认为经络是一个大的概念,包括了现代医学中的脉管系统、神经系统、神经一体液调节系统的部分形态、生理功能及病理现象。

目前对经络的实质还持有不同的看法,必须进一步深入研究,以便更好地指导医疗实践。

经络学说对于阐明人体的病理变化、指导临床各科的诊断和治疗,均具有重要的意义。

所以历代医家都十分重视经络学说,如《灵枢·经脉》说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

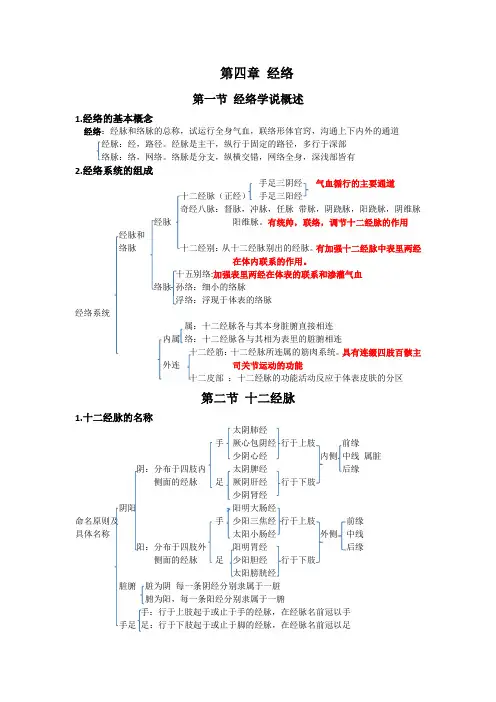

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

经络的名词解释经络是中医中的一个重要概念,也是中医学中的一个基本理论。

经络理论认为,人体的组织和器官之间通过一系列的络脉相连,形成了一个相互联系、相互依存的系统,这个系统被称为经络。

经络的形象比喻可以是人体的血管系统,也可以是一种能量的通道。

中医的经络包括主要经络和络脉。

主要经络有十四条,包括手太阳经、手阳明经、足太阳经、足阳明经、手少阳经、手厥阴经、足少阳经、足厥阴经、手少阴经、手太阴经、足少阴经、足太阴经、手阳明经和足阳明经。

而络脉则是主要经络的分支和周围的细小分支。

根据中医理论,经络是人体内水、气、血、津液等能量物质的运行通道。

经络是人体内外联系的桥梁,通过经络,水、气、血、津液等物质能够在人体内部各个组织器官之间进行交流和运输。

经络的运行状态决定了人体的健康状况。

如果经络通畅,能量物质可以顺畅运行,人体的生命机能就会得到良好的调节和协调,从而保持健康。

相反,如果经络阻塞或不通畅,能量物质无法正常运行,就会导致疾病的发生。

经络中的能量物质主要有气血,其中气是人体的生命能量,也是中医理论中的重要概念。

中医认为,气是人体内外界能量的总和,它对人体的生命活动起着重要的调节作用。

经络中的气能量主要通过呼吸、营养吸收和气血运输等方式得到补充,并通过经络的运行和循环来完成人体内外能量的交流和运输。

经络的畅通与否直接关系到人体的健康。

如果经络通畅,气血运行无阻,人的机体功能就会正常运作,身体健康。

而如果经络不通畅,气血运行受阻,就会出现各种病症,甚至导致疾病的发生。

中医通过针灸、推拿、按摩等手法,可以促进经络的畅通,调节和平衡气血运行,以达到治疗疾病和保健的效果。

经络理论也为中医辨证施治提供了依据,帮助中医医生判断疾病的发生机制和选择相应的治疗方法。

不同于西医以人体外形和细胞学角度进行研究和诊断,经络学是以整个身体机能、活力角度进行全面研究的重要内容之一。

在支持整个人体运行的各种器官和脏器中,经络与经筋成分最基础、最具活力、最为重要的系统。

经络基础知识_中医经络常识 经络是运⾏⽓⾎、联系脏腑和体表及全⾝各部的通道,是⼈体功能的调控系统。

那么你对经络了解多少呢?以下是由店铺整理关于经络知识的内容,希望⼤家喜欢! 经络的分形 《黄帝内经》载:“经脉者,⼈之所以⽣,病之所以成,⼈之所以治,病之所以起。

”⽽经脉则“伏⾏分⾁之间,深⽽不见,其浮⽽常见者,皆络脉也”,并有“决⽣死,处百病,调虚实,不可不通”的特点,故针灸“欲以微针通其经脉,调其⾎⽓,营其逆顺出⼊之会,令可传于后世”。

由此可见,经络理论对指导中医各科实践有着决定性的作⽤。

经络是什么,存在于⼈体何处?经络有哪些作⽤,是通过什么途径实现的?这些问题既是中外科学家研究的重⼤课题,也是⽼百姓⾮常想了解的奥秘。

⾄今,尽管有关经络的研究已取得相当的成果,有了很⼤的进展,但⽆论是实验研究,还是假说论证,就其总体来说,仍处于百家争鸣的科学数据和理论学说的形成、积累阶段。

因此,有关经络的科学结论还需要长期的、艰苦的探索与研究。

⼆千五百年前,中国诞⽣了第⼀部医学巨著——《黄帝内经》,在这部典籍中,⼀个重要的概念贯穿于全书,那就是经络。

经络是经脉和络脉的总称,古⼈发现⼈体上有⼀些纵贯全⾝的路线,称之为经脉;⼜发现这些⼤⼲线上有⼀些分枝,在分枝上⼜有更细⼩的分枝,古⼈称这些分枝为络脉,“脉”是这种结构的总括概念。

《黄帝内经》对经络的认识是从⼤量的临床观察中得来的,记载这些临床观察的⽂献,已在马王堆帛书、张家⼭⽵简和绵阳⽊⼈经络模型等出⼟⽂物中逐渐找到。

这些早期⽂献主要描述了经脉系统,并涉及了三种古⽼的医疗⼿段:⼀个是灸法,⼀个是砭术(即⽤⽯头治病的⼀种医术),另⼀个就是导引术(⼀种古⽼的⽓功),⽽经脉是这三种医术施⽤时借助的途径。

东汉的“⽅书之祖”,有着“救命活神仙”之称的张仲景,在《黄帝内经》的基础上发展了经络学说。

他认为⼈所⽣的病是通过⼀条叫“太阳—阳明—少阳—太阴—少阴—厥阴”这样的通路从体外向体内传输的,根据疾病所属的经络不同,要⽤不同的⽅法治疗。

第一单元经络系统中医资格考试分值分布:第一单元经络系统经络是经脉和络脉的总称,是人体内运行气血的通道。

经络类似城市主干道和次干道。

经络系统由经脉和络脉组成:1.经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部(中基学过);2.络脉包括十五络脉和难以计数的浮络、孙络等。

经络系统的组成见下表。

十二经脉大纲要求:十二经脉的名称十二经脉的分布规律十二经脉属络表里关系十二经脉与脏腑器官的联络十二经脉的循行走向与交接规律十二经脉的气血循环流注十二经脉是手三阴经(肺、心包、心)、手三阳经(大肠、三焦、小肠)、足三阳经(胃、胆、膀胱)、足三阴经(脾、肝、肾)的总称,是经络系统的主体,又称为“正经”十二经脉的名称十二经脉的名称分别为手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经和足厥阴肝经。

十二经脉的名称是根据手足、脏腑、阴阳来命名的。

1.手足,表示经脉在上、下肢分布的不同,手经表示其外行路线分布于上肢,足经表示其外行路线分布于下肢。

2.脏腑,表示经脉的脏腑属性,如肺经表示该经脉属肺脏,胃经表示该经脉属胃腑。

3.阴阳,表示经脉的阴阳属性及阴阳气的多寡。

阴气最盛为太阴,其次为少阴,再次为厥阴;阳气最盛为阳明,其次为太阳,再次为少阳。

十二经脉的分布规律十二经脉左右对称地分布于头面、躯干和四肢,纵贯全身。

1.六阴经---脏,分布于四肢内侧和胸腹,手三阴经足三阴经;2.六阳经---腑,分布于四肢外侧和头面、躯干,手三阳经,足三阳经。

--------------------------------------------------太阳容易照到的地方为阳,不容易照到的地方为阴(阴凉之处)胸部:正中线旁开,依次是2寸肾经,4寸胃经,6寸脾经腹部:正中线旁开,依次是0.5肾经,2胃经,4脾经十二经脉在四肢的分布呈现一定规律,具体表述如下1.阳经为阳明在前、少阳在中、太阳在后;2.阴经为太阴在前、厥阴在中、少阴在后------------内踝上8寸以上符合此说注意:足三阴经在足内踝上8寸以下为厥阴在前、太阴在中、少阴在后,至内踝上8寸以上,太阴交出于厥阴之前。

中医经络基础知识

中医经络是中医诊疗的重要理论,它建立在中医关于气血运行的基础上,其核心理论

是“以气为本、以经络为纲”,重点强调人体穴位、腧穴、经脉和络脉与脏腑相互协调、

相互联系,它们统称为经络网络。

中国古代医学家将人体经络分为十二经、八经、九经、经脉、络脉、腧穴等,其中十

二经是其他经络最为重要且最为基本的部分;八经分为上八经和下八经,上八经共指神道经、谷神明经、玉女心经、少阳经、太阳经、少府经、太渊经和督脉;下八经共指阴谷经、阳谷经、水道经、中阴之经、上冲之经、商丘经、厥阴经和府经。

九经是围绕八经

延伸出来的经络,共指神门经、太极经、太冲经、阳维经、少海经、商阳经、膻中经、

曲骨经和散脉。

经络不仅具有生物学意义,而且具有重要的象数学和诗词美学,中医经络系统是一个

神奇而又丰富的医学学科,它揭示了人体内部各种生理因素及疾病的发病机制。

中医将中

医经络理论应用到诊断辩证、推拿推打及养生等方面,可以显著提高治疗的疗效,得到了

广大患者的赞誉。

中医经络是人体生物功能机制的集中反映,它是一张遍布全身各个部位的“神经图”,决定着人体生命充沛、激发活力的天然状态。

它为中国古代医学家们提供了认识人体生理

机制及辨清脏腑功能解析方面的基本依据,也对近现代生物医学技术的研究有重要促进作用。

经络的名词解释中医经络是中医学的一个重要概念,在中医理论中具有极高的地位和重要性。

经络的名词解释包括经、络、经络的起源和功能等方面内容。

经络的起源可以追溯到上古时期。

据史书记载,早在先秦时代,中医理论家就开始研究人体经络系统的构成和运行机理。

经络的概念是通过对人体的解剖和生理功能的观察和研究得出的。

中医理论认为,人体体内有一套复杂的经络系统,它与脏腑、气血、经络和精神等方面的运行密切相关。

经络包括两部分,即经和络。

经指的是经脉,是运行在人体内的一种特殊的通道,分布于全身。

中医学认为,人体有12个经脉,包括手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经和足厥阴肝经。

每个经脉都与特定的脏腑相联系,它们在人体内部运行起着输送气血、调节机体功能的重要作用。

络指的是络脉,是位于经脉旁边的一种微细血管网状结构。

络脉分布于筋、骨、皮肤等组织中,与经脉形成了血气循环的系统。

络脉与经脉相互联系,共同构成了人体的循环系统。

经络的运行主要依赖于气血的推动和调控。

经络的畅通与否,对人体的健康起着至关重要的作用。

经络在中医理论中的作用非常广泛。

首先,在疾病诊断中,中医师通过观察经络的走向、色泽等情况,可以了解人体的气血状况和脏腑功能的运行情况,从而判断疾病的发生和发展。

其次,在治疗中,中医师通过调理经络,可改善人体气血循环,调节脏腑功能,从而达到治疗疾病的目的。

此外,经络还与人体的情志、环境等因素相互作用,影响人体的固本培元和抗病能力,对人体的健康起着重要的影响。

尽管经络在中医学中发挥着巨大的作用,但经络的理论并未得到现代医学的广泛认可和科学解释。

这是因为经络系统的研究涉及到人体生命力和脏腑功能的调节机制等复杂问题,目前科学技术还难以解释和验证。

然而,随着中医学的传播和发展,越来越多的人开始意识到经络的重要性,对经络的研究和应用也越来越多。

1 经络的名词解释经络,又称经脉或经络系统,是中医理论中的重要概念之一。

它是人体内部运行的一种能量系统,通过一系列的通道连接着身体的各个部位。

在中医学中,经络系统被视为人体的“经济系统”,其畅通与否直接影响着人体的健康与疾病。

经络的形象比喻常用“河流”来形容。

就像大江大河饱含丰富的水源,人体内的经络也流淌着气血等生命能量,为身体的各个部位提供营养和信息。

经络的畅通与否决定了这些能量正常的运行。

中医认为,人体内共有十四个主要经络,分布在全身,而穴位则是经络的关键节点。

通过刺激穴位,可以调整经络内的能量流动,进而调节身体的阴阳平衡。

这是中医针灸疗法的理论基础之一。

经络的分类有多种不同的方法。

最常用的是按经络的流向来分,即分为十二主经与八奇经。

十二主经分布在两侧的头、颈、躯干和四肢,分别与五脏六腑相对应。

八奇经则分布在躯干正中线上,主要负责调节气血的流动。

中医认为,经络的畅通对人体健康至关重要。

一旦经络阻塞或受损,就会引发各种疾病。

例如,腰酸背痛、关节疼痛等常见症状,就可能与经络的堵塞有关。

保持经络的畅通有多种方法。

中医推拿、针灸等手法可以通过刺激穴位来调节经络的能量流动。

按摩各个穴位,可以促进经络的畅通,达到防病保健的目的。

此外,个人的生活习惯和饮食也可以影响经络的畅通。

中医强调保持情绪的舒畅,避免压力过大。

合理的饮食搭配和良好的生活习惯,比如定时休息、适量运动等,也有助于经络的健康。

近年来,随着科学技术的发展,一些现代医学研究开始关注经络的存在与功能。

虽然目前对于经络的解释仍存在争议,但有越来越多的研究发现,经络系统在人体健康和特定疾病方面发挥着积极的作用。

这些研究使得经络这一古老的中医概念在现代医学领域得到了更多的关注和探索。

总之,经络是中医理论中重要的概念,连接着人体内部的生命能量。

通过保持经络的畅通,有助于调节身体的阴阳平衡,维护健康。

尽管对于经络的解释还存在争议,但现代科学的发展为经络的存在与功能提供了更多的证据。

经络的概念和经络系统一、经络的概念经络,是经和络的总称。

经,又称经脉,有路径之意。

经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统中纵行的主干。

故曰:“经者,径也。

经脉大多循行于人体的深部,且有一定的循行部位。

络,又称络脉,有网络之意。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小。

故曰:“支而横出者为络。

”络脉纵横交错,网络全身,无处不至。

经络相贯,遍布全身,形成一个纵横交错的联络网,通过有规律的循行和复杂的联络交会,组成了经络系统,把人体五脏六腑、肢体官窍及皮肉筋骨等组织紧密地联结成统一的有机整体,从而保证了人体生命活动的正常进行。

所以说,经络是运行气血,联络脏腑肢节,沟通内外上下,调节人体功能的一种特殊的通路系统。

二、经络系统经络系统是由经脉、络脉及其连属部分构成的。

经脉和络脉是它的主体(一)经脉系统1.十二经脉正经:正经有十二,即手三阴经、足三阴经、手三阳经、足三阳经,共四组,每组三条经脉,合称十二经脉.十二经别:十二经别是十二经脉别出的正经,它们分别起于四肢,循行于体内,联系脏腑,上出颈项浅部.阳经的经别从本经别出而循行体内,上达头面后,仍回到本经;阴经的经别从本经别出而循行体内,上达头面后,与相为表里的阳经相合.为此,十二经别不仅可以加强十二经脉中相为表里的两经之间的联系,而且因其联系了某些正经未循行到的器官与形体部位,从而补充了正经之不足。

十二经筋:十二经筋是十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系,是十二经脉的附属部分,是十二经脉循行部位上分布于筋肉系统的总称,它有联缀百骸,维络周身,主司关节运动的作用。

十二皮部:十二皮部是十二经脉在体表一定部位上的反应区。

全身的皮肤是十二经脉的功能活动反映于体表的部位,所以把全身皮肤分为十二个部分,分属于十二经,称为“十二皮部”.2.奇经:奇经有八,即督脉、任脉、带脉、阴骄脉、阳骄脉、阴维脉、阳维脉,合称奇经八脉.奇经八脉有统率、联络和调节全身气血盛衰的作用。

(二)络脉系统络脉有别络、孙络、浮络之分.十五别络:别络有本经别走邻经之意,共有十五支,包括十二经脉在四肢各分出的络,躯干部的任脉络、督脉络及脾之大络。

中医经络理论浅析

2803002020 成捷

中国的中医经络理论和建立在经络理论上的中医针灸疗法,是最为辉煌的中华民族文化遗产之一。

《黄帝内经》认为:将人体各器官、各组织联系在一起的正是经络。

“经脉者,所以能决生死,除百病,调虚实,不可不通”。

经络学说是祖国医学基础理论的核心之一,源于远古,服务至今,在两千多年的医学长河中一直为保障中华民族的健康发挥着重要的作用。

二千五百年前,中国诞生了第一部医学巨著——《黄帝内经》,在这部典籍中,一个重要的概念贯穿于全书,那就是经络。

《黄帝内经》载:经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起。

而经脉则伏行分肉之间,深而不见,其浮而常见者,皆络脉也,并有决生死,处百病,调虚实,不可不通的特点,故针灸欲以微针通其经脉,调其血气,营其逆顺出入之会,令可传于后世。

经络是经脉和络脉的总称,古人发现人体上有一些纵贯全身的路线,称之为经脉;又发现这些大干线上有一些分枝,在分枝上又有更细小的分枝,古人称这些分枝为络脉,“脉”是这种结构的总括概念。

《黄帝内经》对经络的认识是从大量的临床观察中得来的,记载这些临床观察的文献近年来已在马王堆帛书、张家山竹简和绵阳木人经络模型等出土文物中逐渐找到。

这些早期文献主要描述了经脉系统,并涉及了三种古老的医疗手段:一个是灸法,一个是砭术(即用石头治病的一种医术),另一个就是导引术(一种古老的气功),而经脉是这三种医术施用时借助的途径。

随着冶炼技术的发展,人们制成了金属针,称为微针,并用微针对经脉进行治疗。

《黄帝内经》分为两部书,其中之一叫做《灵枢经》,也称为《针经》,就是专门论述用微针治疗经络的著作。

《黄帝内经》对经络作了系统的总结,在经脉之外,增加了络脉、经别、经筋、皮部和奇经等新的概念,它们共同组成了经络系统,成为古人心目中人体最重要的生理结构。

《黄帝内经》还阐述了经络的功能,即运行气血、平衡阴阳、濡养筋骨、滑利关节、联络脏腑和表里上下以及传递病邪等。

经络理论主要如下:

1.经络,内属于脏腑,外络于肢节,如环无端,是运行气血的通道

《中医—西医,同医不同一》介绍了中医“内属于腑脏,外络于肢节”的十二经脉、奇经八脉之命名,不是依据解剖出来的实际人体器官,而是依据阴阳五行、八卦、干支、二十八宿这些气数。

经络在内归属于脏腑,在外联络于四肢末节,是运行沟通人体内外气血的通道。

经络是经脉和络脉的总称。

“经”,有路径的含义,是经络系统中的主干;“络”,有网络的含义,是经脉的

分支。

两者纵横交错,遍布全身,是气血运行的通道。

中医学将人体的主干经脉分为十二条,又称“十二正经”。

十二正经分手三阳经、手三阴经;足三阳经、足三阴经。

经络内联脏腑,外络肢节,由头走足,由足走腹,由腹走胸,由胸走手,由手走头,再由头走足。

循环往复,周而复始。

就像圆环一样,没有开头,没有结尾。

2.经络,判断脏腑盛衰、预知人体死生的晴雨表

《灵枢·经脉篇》指出:人在孕育之初,先由男精女血会合成精,精发育而生成脑髓,再逐渐生成人体,骨为支柱,脉为营运气血的通道,筋来约束骨骼,肉像围墙一样卫护机体,到皮肤坚韧毛发生长,出生之后,脉道内外相通,水谷入于胃,化生精微,血气开始运行不止。

经脉,是用来决断死生,处治疾病,调节人体虚实的,做医生的不可以不通晓。

也就是说,人体自生成之日起,就由血气、经脉维系着生命活力。

由此可知,判断脏腑盛衰,预知人体死生,经络就像预测天气的晴雨表一样。

3.经络的气血运行与二十八宿同度

《灵枢·营卫生会》详细介绍了“饮食进入胃”而生成的精气:清轻者为营气,重浊者为卫气,营气在脉中运行,卫气在脉外运行,周流不休,各运行五十周次,而后会合,阴阳相互贯通,如圆环没有开端没有终止。

卫气运行于阴分二十五度,运行于阳分二十五度,划分为昼与夜,故气运行至阳分为开始,运行到阴分为终止。

所以说,正中午时阳气隆盛为“重阳”,夜半时阴气隆盛为“重阴”。

故太阴主宰人体内里,太阳主宰人体外表,各自运行二十五度,以昼夜来划分。

夜半为阴气隆盛,夜半以后而为阴气衰减,到早晨则行于阴分之气已尽,而行于阳分之气开始。

正中午时阳气隆盛,日西斜时行于阳分之气衰减,日落时行于阳分之气尽而阴分开始受气。

夜半时阴阳之气大会合,万民全都睡卧,称为“合阴”。

早晨行于阴分之气尽而阳分开始受气,如此无休无止,与天地之气运行规律相一致。

中焦亦并列于胃中,在上焦之后。

它的功能是吸收精气,泌去糟粕,蒸腾津液,化成精微,上注于肺,再化为血液,以奉养全身,这是人体最宝贵的物质。

所以能够独行于经脉之中。

血与气,是异名同类,营气卫气,都是精气。

血,是有活力的气。

人体由饮食入胃而生成气血,气血即是营气与卫气,营气与卫气在经脉之内、之外同时运行。

气血运行的通道——换句话说,人体经脉的长短,包括每一条经脉的长短,是根据一呼吸——“息”的时段来进行测定,而且,由“息”测定的气血在人体二十八脉的周流往复,与天球大圆二十八宿所代表的周天度数是相同的。

4.经络的测定与命名是根据气的阴阳消长

中医学不仅把十二正经与一年十二个月直接对应,而且把十二正经与一日十二个时辰直接对应。

这种对应的原理的根据是天地之气的阴消阳长,阳长阴消(见下表)。

十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

十二经胆肝肺大肠胃脾心小肠膀胱肾心包三焦

经络学说的应用

一、阐释病理变化

在正常生理情况下,经络有运行气血,感应传导的作用。

所以在发生病变时,经络就可能成为传递病邪和反映病变的途径。

“邪客于皮则腠理开,开则人客于络脉,络脉满则注于经脉,经脉满则人舍于脏腑也”(《素问·皮部论》)。

经络是外邪从皮毛腠理内传于五脏六腑的传变途径。

由于脏腑之间有经脉沟通联系,所以经络还可成为脏腑之间病变相互影响的途径。

如足厥阴肝经挟胃、注肺中,所以肝病可犯胃、犯肺;足少阴肾经人肺、络心,所以肾虚水泛可凌心、射肺。

至于相为表里的两经,更因络属于相同的脏腑,因而使相为表里的一脏一腑在病理上

常相互影响,如心火可下移小肠,大肠实热,腑气不通,可使肺气不利而喘咳胸满等等。

经络不仅是外邪由表人里和脏腑之间病变相互影响的途径。

通过经络的传导,内脏的病变可以反映于外,表现于某些特定的部位或与其相应的官窍。

如肝气郁结常见两胁、少腹胀痛,这就是因为足厥阴肝经抵小腹、布胁肋;真心痛,不仅表现为心前区疼痛,且常引及上肢内侧尺侧缘,这是因为手少阴心经行于上肢内侧后缘。

其他如胃火炽盛见牙龈肿痛,肝火上炎见目赤等等。

二、指导疾病的诊断

由于经络有一定的循行部位和络属的脏腑,它可以反映所属经络脏腑的病证,;因而在临床上,就可根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为诊断疾病的依据。

例如:两胁疼痛,多为肝胆疾病;缺盆中痛,常是肺的病变。

又如头痛一证,痛在前额者,多与阳明经有关;痛在两侧者,多与少阳经有关;痛在后头部及项部者,多与太阳经有关;痛在巅顶者,多与厥阴经有关。

《伤寒论》的六经辨证,也是在经络学说基础上发展起来的辨证体系。

在临床实践中,还发现在经络循行的通路上,或在经气聚集的某些穴位处,有明显的压痛或有结节状、条索状的反应物,或局部皮肤的形态变化,也常有助于疾病的诊断。

如肺脏有病时可在肺俞穴出现结节或中府穴有压痛,肠痈可在阑尾穴有压痛,长期消化不良的病人可在脾俞穴见到异常变化等等。

“察其所痛,左右上下,知其寒温,何经所在”(《灵枢·官能》),就指出了经络对于指导临床诊断的意义和作用。

三、指导疾病的治疗

经络学说被广泛地用以指导临床各科的治疗。

特别是对针灸、按摩和药物治疗,更具有重要指导意义。

针灸与按摩疗法,主要是根据某一经或某一脏腑的病变,而在病变的邻近部位或循行的远隔部位上取穴,通过针灸或按摩,以调整经络气血的功能活动,从而达到治疗的目的。

而穴位的选取,就必须按经络学说进行辨证,断定疾病属于何经后,根据经络的循行分布路线和联系范围来选穴,这就是“循经取穴”。

药物治疗也要以经络为渠道,通过经络的传导转输,才能使药到病所,发挥其治疗作用。

在长期临床实践的基础上,根据某些药物对某一脏腑经络有特殊作用,确定了“药物归经”理论:金元时期的医家,发展了这方面的理论,张洁古、李呆按照经络学说,提出“引经报使”药,如治头痛,属太阳经的可用羌活,属阳明经的可用白芷,属少阳经的可用柴胡。

羌活、白芷、柴胡,不仅分别归手足太阳、阳明、少阳经,且能引他药归人上述各经而发挥治疗作用。

此外,当前被广泛用于临床的针刺麻醉,以及耳针\电针、穴位埋线、穴位结扎等等治疗方法,都是在经络学说的指导下进行的,并使经络学说得到一定的发展。

经络系统遍布全身,气、血、津液主要靠经络为其运行途径,才能输布人体各部,发挥其濡养、温煦作用。

脏腑之间,脏腑与人体各部分之间,也是通过经络维持其密切联系,使其各自发挥正常的功能。

所以经络的生理功能,主要表现在沟通内外,联络上下,将人体各部组织器官联结成为一个有机的整体,通过经络的调节作用,保持着人体正常生理活动的平衡协调。

经络又能将气血津液等维持生命活动的必要物质运送到全身,使机体获得充足的营养,从而进行正常的生命活动。

此外,经络又是人体的信息传导网,它能够接受和输出各种信息。