西方经济学20世纪百年发展历程回眸

- 格式:docx

- 大小:45.65 KB

- 文档页数:11

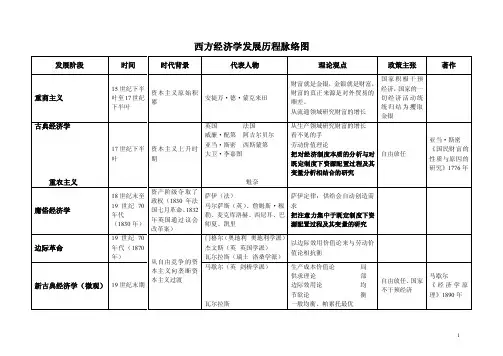

西方经济学的发展历程西方经济学的发展历程可以追溯到18世纪末的工业革命时期。

那时,人们开始关注市场经济的运作机制,并开始发展一套理论来解释此类经济体系。

以下是西方经济学发展的主要里程碑。

18世纪末至19世纪初,亚当·斯密(Adam Smith)是经济学发展的关键人物之一。

他的《国富论》(The Wealth of Nations)是一部重要的经济学著作,提出了市场经济的概念,并强调自由市场和自由贸易的重要性。

斯密认为,通过追求个体利益和自由竞争,市场会自动调节,达到最优的资源配置。

19世纪中期至19世纪末,新古典主义经济学的兴起将西方经济学推向了一个新的阶段。

杰文斯(William Stanley Jevons)、瓦尔拉斯(Léon Walras)和门格尔(Carl Menger)等学者通过研究供求关系和边际效用,提出了新的经济学理论,这些理论强调个体行为对市场的影响,并试图解释价格形成和资源配置的机制。

20世纪初,凯恩斯(John Maynard Keynes)对经济学的发展产生了深远的影响。

在经历了第一次世界大战和大萧条之后,凯恩斯认为自由市场并不能自动调节,并主张政府干预经济以促进就业和增长。

他的主要著作《通论》(The General Theory of Employment, Interest and Money)被视为经济学史上的重要里程碑,开创了宏观经济学的研究领域。

20世纪中期,新凯恩斯主义经济学兴起。

新凯恩斯主义经济学家既继承了凯恩斯的观点,也对其进行了改进和补充。

他们认为,市场经济中存在信息不对称和刚性等问题,政府应采取积极的货币和财政政策,以克服经济波动和赤字。

20世纪末至21世纪初,行为经济学成为西方经济学的新兴学派之一。

行为经济学研究人们的行为决策过程,将心理学和经济学相结合。

行为经济学家通过对人类行为的实证研究,发现人们常常受到认知限制和心理偏差的影响,这对经济学理论和政策产生了重要影响。

西方经济学的历史演变与发展引言:经济学作为一门学科,自古至今在西方世界经历了漫长的历史演变与发展。

从古代的亚当·斯密到现代的经济学家们,西方经济学不断探索和完善着一系列理论和模型,为我们深刻理解经济现象提供了重要的思考方向和方法论。

本文将从古代经济思想的诞生开始,梳理西方经济学的历史演变与发展,并探讨其对现代经济学的影响。

一、古代经济思想的诞生古代经济学的发展可以追溯到古希腊和罗马时期。

在亚当·斯密之前,古希腊的哲学家们对经济问题进行了初步的思考。

例如,柏拉图提出了共产主义的思想,认为个人应该为整个社会而奉献。

亚里士多德则强调个体的私有财产权利和劳动的价值。

进入罗马时期,经济学开始转向实践主义。

罗马哲学家塔西佗认为劳动是财富的源泉,主张以劳动为基础实现社会的繁荣和稳定。

二、重商主义时期的兴起在16世纪到18世纪的欧洲,重商主义(Mercantilism)成为主流经济学思想。

重商主义主张国家贸易顺差是衡量经济强盛的标志,强调国家的经济实力源自于贸易。

重商主义时期的代表人物有法国经济学家李嘉图(Jean-Baptiste Colbert)和英国经济学家托马斯·墨瑞(Thomas Mun)。

他们提出了一系列保护主义政策,以保护国内产业的发展和维护贸易平衡。

三、亚当·斯密与古典经济学亚当·斯密(Adam Smith)被公认为现代经济学的奠基人,他的著作《国富论》(The Wealth of Nations)开创了古典经济学的时代。

亚当·斯密主张自由放任的市场经济,他认为市场活动应该受到竞争和供求关系的调节。

通过分工和自由贸易,个人的自私追求可以最大限度地促进整个社会的繁荣。

亚当·斯密的理论对经济学的发展产生了深远的影响,尤其是对于自由放任主义经济政策的倡导,为19世纪资本主义的发展奠定了思想基础。

四、马克思主义经济学的兴起19世纪中叶,卡尔·马克思(Karl Marx)和弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels)提出了马克思主义经济学,对西方经济学产生了巨大影响。

西方经济学的发展历程西方经济学的发展可以追溯到古希腊和古罗马时期。

在此期间,古希腊的柏拉图和亚里士多德以及罗马的西塞罗等人提出了一些经济思想和理论。

然而,真正的西方经济学的奠基人可追溯到18世纪的启蒙时代。

启蒙时代是一个重要的思想运动,人们开始对传统观念和权威进行质疑,并理性地探索各个领域。

亚当·斯密(Adam Smith)被认为是现代经济学的奠基人之一。

他于1776年出版了《国富论》,提出了自由市场、劳动力价值论和供求规律等重要的经济学原则。

斯密认为市场中的自由竞争能够最大程度地促进经济增长和发展,并且倡导政府不干预经济。

19世纪是西方经济学快速发展和多样化的时期。

大约在这个时候,经济学被正式定义为一门独立的学科,并开始逐渐形成其研究范畴和方法。

约翰·斯图尔特·穆勒(John Stuart Mill)是这个时期的重要经济学家之一,他对斯密的自由市场理论进行了深入探讨,并提出了更多的政府干预和社会改革的观点。

随着工业革命的到来,经济学家开始对劳动力、工资和生产力进行更深入的研究。

杰里米·边沁(Jeremy Bentham)和约翰·米尔(John Mill)共同发展了经济学中的边际效用理论,他们认为个人对商品和服务的边际效用是决定需求的关键因素。

20世纪是现代经济学进一步发展的时期。

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)是这个时期最具影响力的经济学家之一。

在大萧条时期,凯恩斯提出了建议政府通过财政政策和货币政策来干预经济的观点,并强调了政府对稳定就业和经济增长的重要性。

除了凯恩斯之外,现代经济学还涌现了许多其他的经济学派别和学说,如奥地利学派、新古典经济学派、货币主义等。

这些不同的学派和学说提供了不同的经济观点和解决方案,为西方经济学的发展和完善做出了重要贡献。

总的来说,西方经济学的发展经历了从古典时期到现代时期的演进,经济学家们不断对经济现象和理论进行探索和研究,为理解和改善经济运行提供了理论基础和分析工具。

西方经济学的发展历程与变革近几个世纪以来,西方经济学一直在不断发展与变革。

从古典经济学到现代经济学,经济学家们的思想和理论不断演进,为人们解决了许多经济问题。

本文将对西方经济学的发展历程与变革进行探索和分析。

一、古典经济学的兴起古典经济学兴起于18世纪末的英国。

亚当·斯密是古典经济学的奠基人,他在《国富论》一书中提出了“自由放任”的经济理论。

他认为,市场经济应该自由运行,不应过多干预,通过自由竞争实现经济效率和最大福利。

约翰·斯图亚特·穆勒是古典经济学的后期代表人物,他进一步发展了亚当·斯密的理论。

穆勒提出了“边际效用”概念,强调人们在决策时考虑边际成本与收益。

二、新古典经济学的兴起19世纪末至20世纪初,新古典经济学逐渐兴起。

边际效用理论和供求理论成为新古典经济学的重要组成部分。

阿尔弗雷德·马歇尔是新古典经济学的代表人物,他在《经济学原理》一书中详细阐述了供求理论。

他认为,市场经济中的价格和分配是由供求关系决定的。

三、凯恩斯主义的兴起20世纪30年代,经济大萧条爆发,人们开始对古典经济学的自由放任观点产生怀疑。

约翰·梅纳德·凯恩斯是凯恩斯主义的创始人,他提出了“国家干预”和“总需求管理”的经济理论。

凯恩斯主义认为,政府应该通过货币和财政政策来调控经济,以避免周期性的经济衰退和失业问题。

四、新兴经济学的兴起20世纪后期,随着计量经济学的发展和信息技术的进步,新兴经济学逐渐兴起。

新兴经济学包括行为经济学、实验经济学、发展经济学等。

行为经济学关注人们的非理性行为和心理因素对经济决策的影响。

实验经济学通过实验方法研究经济问题。

发展经济学关注发展中国家的经济问题和经济增长。

五、现代经济学的挑战尽管西方经济学在发展历程中取得了显著的成果,但也面临着一些挑战。

诸如环境问题、贫富差距、金融风险等新的经济问题也需要经济学家们去研究和解决。

同时,现代经济学也对经典经济学和凯恩斯主义的一些观点提出了质疑。

西方经济学的发展历程一、古代经济思想的萌芽在古代社会,人们对经济活动的规律和机制的认识已经开始萌芽。

古希腊思想家亚里士多德提出了价值理论,并对市场价格形成和货币的作用进行了初步分析。

古罗马哲学家塞涅卡和斯多夫斯基也对财富分配和政府干预经济的问题进行了研究。

二、重商主义时期的经济思想16世纪至18世纪,欧洲出现了以重商主义为代表的经济思潮。

重商主义注重国家财富的积累和扩张,主张通过促进出口、限制进口来保持贸易顺差,并通过实行重税政策,增加国家财政收入。

重商主义的代表人物包括英国的托马斯·穆尔、法国的让-巴蒂斯特·柯尔伯和尚-巴蒂斯特·塔尔松等。

三、古典经济学的兴起18世纪末到19世纪中叶,古典经济学成为主流经济思想。

亚当·斯密被誉为现代经济学的奠基人,他的著作《国富论》中提出了劳动价值论、自由放任主义和分工理论等重要观点。

斯密的学生大卫·李嘉图进一步发展了劳动价值论,并提出了马尔萨斯人口理论。

李嘉图的学说对经济学的发展产生了深远影响。

四、马克思主义经济学的兴起19世纪中叶,卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯提出了马克思主义经济学,开辟了西方经济思想史上的一个新时代。

他们批判了古典经济学中的剩余价值理论,并提出了资本主义经济的内在矛盾和不可避免的崩溃。

马克思主义经济学对西方经济思想产生了重大影响,并为后来的经济学家提供了许多思考的方向。

五、新古典经济学的崛起19世纪末至20世纪初,新古典经济学逐渐兴起。

新古典经济学的代表人物包括阿尔弗雷德·马歇尔和威廉·斯坦利·杰文斯等。

他们提出了边际效用理论和边际生产力理论,将经济学的研究重点从价值理论转向个体行为和市场机制。

六、凯恩斯主义经济学的兴起在20世纪30年代的经济大萧条中,约翰·梅纳德·凯恩斯提出了凯恩斯主义经济学,对传统的经济学理论进行了颠覆性的挑战。

西方经济学20世纪百年发展历程回眸一、国家与市场:一条永恒的主线可以说,早在经济学作为一门独立学科诞生之初,就已经出现主张国家干预与主张自由放任两大思潮之间的分歧与论战。

20世纪西方经济学发展的主线依然还是紧紧围绕着这个既古老但又永新的主线而展开的,所不同的仅仅在于,双方各自的学派更繁杂了,争论的范围与内容更泛化了,两种思潮此消彼长,兴衰交替的周期或被政府御用的周期更缩短了。

1、战前关于国家与市场的论争及凯恩斯主义的诞生在19世纪末,占支配地位的仍然是“看不见的手”的自由放任理念,认为,在竞争环境中,通过市场的力量,个人的最大化行为会转化为一种最优化的社会状态;这个传统后来构成经济学家偏爱“自由放任”的一种比喻,并最终演变成在19世纪占据统治地位的“生产自动创造需求” 的萨伊定律。

当历史刚刚踏入20世纪门槛的时候,经济学家们逐渐看到,在现实世界中,市场机制并非万无一失,经济的周期性波动伴随着失业等不良经济现象时有发生。

以凡勃伦、康芒斯等为代表的旧制度学派主张国家调节和仲裁劳资矛盾、反对自由放任政策;马歇尔的门徒庇古创立了福利经济学,虽然总体上讲他仍然排斥政府干涉经济生活,但对自由放任的理想主义也进行了激烈的批评,认为国家应出面校正生产外部性以防止出现边际私人净产值与边际社会净产值相背离的现象发生。

以缪尔达尔、林达尔、伦德堡、俄林和林德贝克等为主要代表人物的瑞典学派在1929-33年大危机中逐渐成熟起来,他们秉承该学派的理论先驱威克塞尔国家干预经济的理论传统,以瑞典社会民主党执政半个世纪的实践经验为其佐证与支持,运用宏观动态的分析方法,形成了比较系统地“混合经济理论”,在20世纪西方经济学中独树一帜,魅力无穷。

如果说上述对古典经济学自由市场学说提出质疑、抨击的众多西方经济学家只是对其进行的“局部革命”的话,那么,凯恩斯1936年发表的《通论》则是对其进行的一次全面的反动和彻底的批判。

凯恩斯主义认为,通过利率把储蓄转化为投资和借助于工资的变化来调节劳动供求的自发市场机制,并不能自动地创造出充分就业所需要的那种有效需求水平;在竞争性私人体制中,“三大心理规律”使有效需求往往低于社会的总供给水平,从而导致就业水平总是处于非充分就业的均衡状态。

西方经济学的历史演变及其影响力西方经济学作为一门学科,经历了漫长而丰富多彩的发展历程。

本文将回顾西方经济学的历史演变,并讨论其对现代经济学的影响力。

1. 古希腊罗马时期西方经济学的起源可以追溯到古希腊罗马时期。

在这个时期,经济活动开始走向市场化,人们开始思考财富的创造和分配。

亚里士多德的《政治学》中提到了货币、货币流通和价值理论的问题。

而古罗马的财政学家克拉博等人则关注税收和国家财政问题。

古希腊罗马时期的经济学思想为之后的经济学家奠定了基础。

2. 哥白尼革命及重商主义哥白尼的日心说标志着西方科学思想的大革命。

这也直接促使了西方经济学的发展。

17世纪的欧洲更加注重商业和贸易,出现了以国家利益为基础的重商主义。

重商主义者强调积极的国际贸易,并提出了保护主义政策。

这一时期的经济学家亚当·斯密、孟德尔和李嘉图为后来的经济学贡献了重要思想。

3. 古典经济学的兴起18世纪末,亚当·斯密的《国富论》开创了古典经济学的时代。

斯密认为自由市场能够自动调节经济活动,提倡劳动分工和私有财产。

他的理论对后来的经济学家产生了深远的影响。

斯密的学生李嘉图则提出了劳动价值论和土地租金理论,进一步发展了古典经济学。

4. 马歇尔和新古典经济学19世纪末到20世纪初,艾尔弗雷德·马歇尔在《经济学原理》中提出了供求关系和边际效用理论。

他修正了古典经济学中的劳动价值论,开创了新古典经济学的先河。

马歇尔的理论框架成为现代经济学的基石之一,并对微观经济学的发展产生了深远影响。

5. 凯恩斯主义革命20世纪30年代,经济大萧条爆发,经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯提出了一套与古典经济学截然不同的理论体系,即凯恩斯主义。

凯恩斯认为国家干预经济是必要的,倡导通过财政和货币政策来调节经济活动。

凯恩斯主义的思想在经济危机时期得到广泛应用,对西方国家的经济政策产生了重要影响。

6. 新古典主义和现代经济学20世纪后期,新古典主义被重新定义,并成为现代经济学的主流。

西方经济学家20世纪理论成就的历史回眸[摘要]当人类社会进入20世纪,随着社会生产力的进一步发展,生产关系的不断更新,涌现出了更多的经济学说和经济家,他们为社会的进步与发展作出了巨大贡献。

从向资本主义社会迈进的历史角度,虽然各个国家和地区的经历不尽然相同,但是一切的发展都是经济制度的改变带来政治体制的变革这一事实不容否定。

[关键词]西方;经济学家;理论;回眸1 20世纪二三十年代爱德华•黑斯廷斯•张伯伦是20世纪西方经济思想发展史上具有杰出影响的人物中有代表性的一位。

1927年他在美国哈佛大学攻读博士研究生时,完成了博士学位论文《垄断竞争理论》。

1933年他以这篇论文为基础,出版了《垄断竞争理论》一书。

与此同时,英国的琼•罗宾逊出版了《不完全竞争经济学》。

张伯伦与罗宾逊的这两本微观经济理论专著,系统阐述了垄断竞争即不完全竞争理论,奠定了现代微观经济理论中厂商理论的基础。

在张伯伦的《垄断竞争理论》中,对传统的新古典经济理论进行了分析,系统提出了所谓垄断竞争理论。

该理论的基础就是他创造的所谓产品差别概念。

琼•罗宾逊是英国剑桥大学教授,她深受马歇尔经济学的影响,对不完全竞争市场的状况有其独到的深入的分析。

她的著作与张伯伦的《垄断竞争理论》并列被认为是不完全竞争理论方面开创性和经典性的著作,但就具体分析范围和目的来看,他们是很不同的。

罗宾逊受了斯拉法的启发,在她的著作中,几何分析工具的使用占有突出地位,分析使用范围比张伯伦的更广,也更概括。

她直接从垄断均衡进行分析,使用边际分析方法分析利润最大化行为,这种方法后来成为对各种市场结构中的厂商均衡分析的标准分析工具。

纳特•威克塞尔是瑞典学派的主要奠基者,代表作有《利息与价格》(1898年发表)及后来的《国民经济学讲义》。

他在这些著作中,深入细致地阐述了后来被称为威克塞尔累积过程的理论,为后来的瑞典学派经济学家提出宏观动态均衡理论奠定了基础。

西方经济学发展历程脉络图韩非子名言名句大全,韩非子寓言故事,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!1、千里之堤,毁于蚁穴。

——《韩非子·喻老》2、华而不实,虚而无用。

——《韩非子·难言》3、欲速则不达。

——《韩非子·外储说左上》4、不吹毛而求小疵。

——《韩非子·大体》5、胜而不骄,败而不怨。

——《商君书·战法》6、民之性,饥而求食,劳而求快,苦则求乐,辱则求荣,生则计利,死则虑名。

7、以子之矛,攻子之盾。

——《韩非子·难一》8、欲成其事,先败其事。

9、道私者乱,道法者治。

10、巧诈不如拙诚,惟诚可得人心。

——《韩非子·说林上》11、塞翁失马,焉知非福。

——《韩非子·说难》12、长袖善舞,多钱善贾。

——《韩非子·五蠹》13、明主之所导制其臣者,二柄而已矣。

二柄者,刑德也。

何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。

14、凡奸臣皆欲顺人主之心,以取亲幸之势也。

是以主有所善,臣从而誉之;主有所憎,臣因而毁之。

凡人之大体,取舍同者则相是也,取舍异者则相非也。

15、人主之患在于信人。

信人,则制于人。

16、故为人臣者,窥觇其君心也无须臾之休,而人主怠傲处其上,此世所以有劫君弑主也。

17、夫妻者,非有骨肉之恩也,爱则亲,不爱则疏。

18、智术之士,必远见而明察,不明察不能烛私;能法之士,必强毅而劲直,不劲直不能矫奸。

19、与死人同病者,不可生也,与亡国同事者,不可存也。

20、主失其神,虎随其后;主上不知,虎将为狗。

21、偏借其权势,则上下易位矣。

此言人臣之不可借权势也。

22、故人行事施予,以利之为心,则越人易和;以害之为心,则父子离且怨。

23、故明主之治国也,明赏,则民劝功;严刑,则民亲法。

24、夫民之性,恶劳而乐佚。

佚则荒,荒则不治,不治则乱,而赏刑不行于天下者必塞。

25、故治民无常,唯法为治。

法与时转则治,治与世宜则有功。

26、明君无为于上,群臣竦惧乎下。

载《中国社会科学》,2001年第3期,第82-92页。

《新华文摘》(2001年第8期)转载;“人大复印报刊资料”《理论经济学》(2001年第10期,F11)转载。

20世纪西方经济学发展历程回眸1 郑秉文 内容提要:虽然西方经济学在20世纪百年的演进中经历了多次裂变、碰撞和整合,但主张自由市场体制和政府干预两种思潮之间的争斗和抗衡仍然是20世纪发展的一条主线;20世纪上半叶出现的张伯伦、凯恩斯和理性预期等三次革命推动了西方经济学的发展;凯恩斯主义对70年代出现的“滞涨”无能为力,退出“正统”地位,货币主义、供给学派、合理预期、新制度学派和公共选择等新自由主义思潮崛起,甚至成为美英等西方主要国家经济学的“正统”。

20世纪末出现的以斯蒂格利茨为首的新凯恩斯主义的第四次“整合”为西方经济学一时形成的“正统”理论“真空”注入了生机;20世纪西方经济学在研究方法的演变上曾具有六个倾向,即证伪主义的普遍化,假定条件的多样化,分析工具的数理化,研究领域的非经济化,案例使用的经典化和学科交叉的边缘化等。

关键词: 西方经济学 20世纪 发展 回眸 作者郑秉文,1955年生,中国社会科学院欧洲研究所教授、博士生导师、副所长。

如同20世纪的经济发展史是迄今为止人类历史上最辉煌的百年,西方经济学在经过了几百年的演变之后,20世纪也得到了长足的发展,呈现出一种此前任何一个世纪都无法达到的高度;20世纪的西方经济学在百年的发展中出现过碰撞、裂变、斗争、困惑,也曾出现过异化、交融、激动、辉煌;可以说,西方经济学在整个20世纪尽现出异彩纷呈,各领风骚,景象万千。

20世纪西方经济学百年学说史向人们昭示,既要承认西方经济学的解释功能,即西方经济学对一般市场经济状态的运行规律和特点等共性问题的解释与描述;又要看到其揭示功能,即须将西方经济学置于其社会制度的大背景之下,洞察其与社会实践的关系;对于前者的某些有用性,采取借鉴、参考和利用的态度将是马克思主义一分为二的科学分析问题的方法,而对于后者即西方经济学为资产阶级国家服务的庸俗性,任何盲目崇拜和生搬硬套的做法都将是非马克思主义实事求是的科学态度。

西方经济学的起源和发展历程经济学作为一门独立的学科从18世纪开始形成,并且在20世纪取得了巨大的进展和发展。

本文将探讨西方经济学的起源和发展历程,并介绍一些重要的经济学家和他们的贡献。

一、古代经济思想在古代,一些思想家就开始思考经济问题,并提出了一些有关财富、价值和分工的理论。

其中最著名的是古希腊哲学家亚里士多德。

他在《政治学》中论述了财富的获得和使用,以及分工对经济发展的影响。

此外,古代罗马哲学家塞涅卡和哲学家-皮埃尔·让·毕约兹等人也对经济学做出了一些贡献。

二、重商主义16世纪到18世纪的重商主义阶段是西方经济学发展的重要时期。

重商主义者强调国家财富的重要性,提倡贸易保护主义和积累财富。

他们支持国家干预经济,通过限制进口和鼓励出口来实现贸易顺差。

重商主义的代表人物包括英国的托马斯·蒙克和法国的让-巴蒂斯特·柯尔伯特。

三、古典经济学古典经济学是西方经济学发展的一个重要里程碑。

该学派由一些18世纪和19世纪的英国经济学家创立,他们在市场经济和自由放任方面做出了重大贡献。

亚当·斯密是古典经济学的奠基人之一,他在《国富论》中提出了劳动价值论和自由放任的理论。

大卫·李嘉图则在《政治经济学原理》中阐述了劳动价值理论和相对贫困理论。

另外,约翰·斯图亚特·穆勒在《政治经济学原理》中强调了需求与供给的平衡对价格的决定作用。

四、边际革命和新古典经济学19世纪末和20世纪初,经济学经历了边际效用理论的革命,从而引出了新古典经济学。

边际革命主要由奥地利经济学家卡尔·门格尔和英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯等人推动。

他们将价值和需求的解释转向了个体层面,并首次引入了边际效益的概念。

新古典经济学的理论框架奠定了现代经济学的基础,并尤其注重市场机制和个体行为。

五、凯恩斯主义和现代经济学20世纪初,约翰·梅纳德·凯恩斯提出了总需求决定经济波动的观点,从而引发了凯恩斯主义经济学的兴起。

西方经济学发展历程

西方经济学发展历程可以追溯到古希腊和古罗马时期的经济思想。

在古希腊,柏拉图和亚里士多德等哲学家对经济学有着独到的见解。

柏拉图把经济看作是城邦的重要组成部分,强调个人与整体的关系。

亚里士多德则研究了财富的产生和分配,认为经济活动应当为实现公共利益而服务。

中世纪时期,经济思想的发展几乎停滞。

到了18世纪,随着启蒙运动的兴起,经济学开始重新被关注。

亚当·斯密是西方经济学的奠基人之一,他在《国富论》中提出了自由市场经济和分工的概念。

斯密认为,市场的自由活动可以导致经济的繁荣,分工可以提高生产效率。

19世纪是西方经济学的发展时期,马克思主义经济学成为其中的重要流派。

卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯对资本主义经济体制进行了批判性的分析,认为资本主义是剥削阶级和被剥削阶级之间的斗争结果。

20世纪是西方经济学进一步发展的时期,凯恩斯主义经济学成为重要的思潮。

约翰·梅纳德·凯恩斯在《通论》中提出了“经济政策的主动调控”理论,强调政府在经济危机中的作用,主张通过财政和货币政策来调节经济。

随着信息技术的迅猛发展和全球化的加剧,新古典经济学等新兴经济学理论逐渐兴起。

新古典经济学强调个体的理性行为和市场机制的有效性,认为通过自由市场的竞争可以实现资源的最佳配置。

当代西方经济学的发展呈现多元化和趋势。

尽管各流派之间存在着不同观点和争议,但都在不断探索和研究经济学的本质与现实问题。

同时,西方经济学也积极吸收来自其他文化和国家的经济思想,不断丰富和发展经济学的理论体系。

从古希腊到现代社会西方经济学的历史演进经济学作为一门学科,从古希腊时期起便有着丰富的历史演进。

本文将追溯西方经济学自古希腊到现代社会的历史进程,探讨其主要发展阶段和重要理论贡献。

一、古希腊经济思想的萌芽古希腊是西方文明的发源地,也是经济思想的摇篮之一。

古希腊哲学家亚里士多德在其著作《政治学》中,首次提出了关于经济的思考。

他认为个体追求幸福是经济发展的根本动力,同时也强调个体与社会之间的相互依赖和合作。

这些思想为后来经济学的发展奠定了基础。

二、重商主义与重农主义的争论在中世纪的封建社会背景下,欧洲国家的经济发展依赖于农业和贸易。

重商主义强调贸易对国家财富的重要性,主张通过贸易顺差来增加财富。

而重农主义则认为农业是经济的基础,唯有发展农业才能带动整个经济的繁荣。

这两种观点的争论,为后来的经济学家提供了启示,引导了他们对贸易和农业发展的思考。

三、古典经济学的崛起18世纪是古典经济学盛行的时期。

亚当·斯密被誉为现代经济学的奠基人,他的著作《国富论》被视为古典经济学的经典之作。

斯密着重强调了劳动分工的重要性,认为通过劳动分工和自由贸易,可以使生产效率得到提高,带动经济增长。

此外,大卫·李嘉图的《政治经济学及赋税原理》中,提出了著名的边际效应理论和相对价格理论,对经济学理论的发展起到了重要推动作用。

四、边际主义与新古典经济学的兴起19世纪末20世纪初,边际主义崛起,成为古典经济学的一种重要变革。

边际主义者认为个体的决策是基于边际效用的,不再是基于整体效用的。

这一理论对资源配置和供求关系的研究产生了深远的影响。

此外,马歇尔的《经济学原理》提出了供求曲线的概念,奠定了新古典经济学的基础。

新古典经济学强调价值理论、市场机制和效率问题,并将经济学与数学工具相结合,使经济学成为一门更加精确的科学。

五、凯恩斯主义经济学的兴起20世纪30年代,大萧条爆发,世界经济陷入严重的危机之中。

此时,约翰·梅纳德·凯恩斯提出了与古典经济学相悖的观点。

西方经济学发展脉络西方经济学作为一门研究经济现象和经济规律的学科,其发展历程源远流长,经历了多个重要的阶段和变革。

古希腊时期,就已经有了一些关于经济问题的思考。

色诺芬在其著作《经济论》中,探讨了家庭管理和农业经济。

而柏拉图和亚里士多德也对财富、分工等经济问题发表了看法。

到了中世纪,经院学派的学者们在宗教的框架内,对经济活动进行了一定的讨论。

但这一时期,宗教教义对经济思想的影响较大。

随着时间的推移,西方社会进入了重商主义时期。

重商主义强调金银财富的积累,主张通过贸易顺差来增加国家财富。

这一理论在当时的欧洲国家,尤其是在一些新兴的商业国家中得到了广泛的应用。

17 世纪以后,古典经济学逐渐兴起。

亚当·斯密被誉为古典经济学的奠基人,他的《国富论》具有划时代的意义。

斯密提出了“看不见的手”的理论,主张自由放任的经济政策,认为市场机制能够有效地调节经济运行,促进经济增长和社会福利的提高。

大卫·李嘉图则进一步发展了劳动价值论,强调了比较优势原理在国际贸易中的作用。

19 世纪中叶,马克思主义经济学的诞生为经济学的发展注入了新的活力。

马克思通过对资本主义经济制度的深入研究,揭示了资本主义经济的内在矛盾和发展规律,提出了剩余价值理论。

19 世纪 70 年代,边际革命的发生标志着新古典经济学的兴起。

边际学派运用边际分析方法,研究消费者行为和生产者决策,强调了边际效用的重要性。

马歇尔在综合边际学派和古典经济学的基础上,构建了新古典经济学的理论体系,其代表作《经济学原理》成为当时经济学的经典教材。

20 世纪 30 年代,资本主义世界爆发了严重的经济大危机,传统的新古典经济学无法解释和解决现实中的经济问题。

在此背景下,凯恩斯主义应运而生。

凯恩斯主张国家干预经济,通过财政政策和货币政策来调节总需求,以实现充分就业和经济稳定增长。

二战后,西方经济学呈现出多元化的发展趋势。

一方面,以萨缪尔森为代表的新古典综合派将凯恩斯主义与新古典经济学相结合,形成了主流的经济学理论;另一方面,货币主义、理性预期学派、供给学派等新自由主义学派也纷纷兴起,对凯恩斯主义提出了挑战。

西方经济学的发展历程及其影响西方经济学的发展历程可以追溯到古希腊时期的亚里士多德和古罗马时期的斯多亚学派。

然而,真正的西方经济学的奠基者是18世纪的亚当·斯密,他在其经典著作《国富论》中提出了供求理论和自由市场观念。

自亚当·斯密以来,西方经济学随着时间的推移不断发展,并对世界经济产生了深远的影响。

18世纪末至19世纪初,西方经济学经历了一次重要的演进,即古典经济学的兴起。

除了亚当·斯密之外,杰里米·边沁和大卫·里卡多等经济学家也对古典经济学做出了重要贡献。

古典经济学强调自由放任的市场机制和自发秩序,认为市场的自我调节能够达到社会效益的最大化。

古典经济学的主要理论包括劳动价值论和比较优势原理,这些理论为后续的经济学家提供了基础。

19世纪后期,马克思主义经济学崛起并对西方经济学产生了巨大的影响。

马克思主义经济学强调资本主义的剥削和阶级冲突,并提出了无产阶级革命的理论。

尽管马克思经济学在实践中遭遇了一些问题,但它推动了对资本主义制度的批判和重新思考。

20世纪初,约瑟夫·熊彼特和弗里德里希·哈耶克等奥地利学派经济学家提出了边际效用理论和自由市场经济的观点。

他们强调市场的信息传递和资源配置效率,批评了中央计划经济和政府干预的不足。

奥地利学派的思想为自由市场经济的推广提供了理论基础,并在经济学发展中起到了重要作用。

20世纪中叶,凯恩斯主义经济学成为西方经济学的主流,特别是在大萧条后。

约翰·梅纳德·凯恩斯提出了国家干预经济的观点,主张通过财政和货币政策来调节经济波动,并促进就业和经济增长。

凯恩斯主义经济学对经济政策的指导原则产生了深远的影响,并成为战后西方国家的经济发展的基础。

除了以上提到的学派和经济学家,西方经济学还经历了一系列的发展和革新。

新古典经济学在20世纪中期提出了边际效用理论和一般均衡理论,发展了消费者行为和市场结构的研究。

西方经济学的发展历程西方经济学的发展历程,就像一部跌宕起伏的电影,情节曲折,人物众多,各种思想如同调色板上的色彩,交融碰撞,真是精彩纷呈。

咱们从最早的亚当·斯密说起吧,听说过“看不见的手”吗?这家伙简直是经济学界的开山鼻祖,他认为市场就像是一个巨大的舞台,大家在上面各自表演,结果自然会找到平衡,真是个大智慧的家伙。

他的《国富论》就像一本宝典,把自由市场的概念推向了高兴,大家都觉得哇,赚钱原来可以这么简单,这一下可真是撩动了无数人的心啊。

咱们再看看大名鼎鼎的凯恩斯。

他的出现,简直就像是为经济学界泼了一盆冷水。

在大萧条那会儿,很多人都愁眉苦脸,凯恩斯却说,别怕,相关部门得出手!他认为,适当的财政可以刺激经济,哇,这简直就是给经济注入了强心剂,大家都觉得有了依靠,开始重燃希望。

凯恩斯的理论改变了人们对经济波动的看法,真是让人刮目相看。

再往后,芝加哥学派也横空出世了,米尔顿·弗里德曼成了明星。

这个家伙可不简单,他主张市场应当是自由的,反对过多的相关部门干预,强调货币的重要性。

说白了,他就像个反叛者,在经济学界引起了不小的骚动。

人们纷纷讨论,相关部门到底应该管多深,市场自己能不能搞定一切,这场辩论可真是热火朝天,简直是经济学界的一场大轰动。

然后呢,经济学开始慢慢细分,各种流派如雨后春笋般冒出来。

行为经济学的崛起,打破了传统经济学的理性假设。

人们发现,嘿,咱们做决定的时候可不是总那么理智的,情感、心理因素都在潜移默化中影响着选择。

心理学家和经济学家开始跨界合作,结果一拍即合,形成了新的研究领域,简直让人耳目一新。

再说说现代经济学,大家都开始关注可持续发展和环境问题。

经济学不再是冷冰冰的数字游戏,开始与社会责任挂钩,大家意识到经济发展不能以牺牲环境为代价。

这一转变,真的是让人振奋,经济学的内涵更加丰富,终于可以在追求繁荣的同时,也不忘保护地球。

西方经济学也有不少争议。

有些理论备受推崇,有些却被质疑得体无完肤。

西方经济学20世纪百年发展历程回眸一、国家与市场:一条永恒的主线可以说,早在经济学作为一门独立学科诞生之初,就已经出现主张国家干预与主张自由放任两大思潮之间的分歧与论战。

20世纪西方经济学发展的主线依然还是紧紧围绕着这个既古老但又永新的主线而展开的,所不同的仅仅在于,双方各自的学派更繁杂了,争论的范围与内容更泛化了,两种思潮此消彼长,兴衰交替的周期或被政府御用的周期更缩短了。

1、战前关于国家与市场的论争及凯恩斯主义的诞生在19世纪末,占支配地位的仍然是“看不见的手”的自由放任理念,认为,在竞争环境中,通过市场的力量,个人的最大化行为会转化为一种最优化的社会状态;这个传统后来构成经济学家偏爱“自由放任”的一种比喻,并最终演变成在19世纪占据统治地位的“生产自动创造需求” 的萨伊定律。

当历史刚刚踏入20世纪门槛的时候,经济学家们逐渐看到,在现实世界中,市场机制并非万无一失,经济的周期性波动伴随着失业等不良经济现象时有发生。

以凡勃伦、康芒斯等为代表的旧制度学派主张国家调节和仲裁劳资矛盾、反对自由放任政策;马歇尔的门徒庇古创立了福利经济学,虽然总体上讲他仍然排斥政府干涉经济生活,但对自由放任的理想主义也进行了激烈的批评,认为国家应出面校正生产外部性以防止出现边际私人净产值与边际社会净产值相背离的现象发生。

以缪尔达尔、林达尔、伦德堡、俄林和林德贝克等为主要代表人物的瑞典学派在1929-33年大危机中逐渐成熟起来,他们秉承该学派的理论先驱威克塞尔国家干预经济的理论传统,以瑞典社会民主党执政半个世纪的实践经验为其佐证与支持,运用宏观动态的分析方法,形成了比较系统地“混合经济理论”,在20世纪西方经济学中独树一帜,魅力无穷。

如果说上述对古典经济学自由市场学说提出质疑、抨击的众多西方经济学家只是对其进行的“局部革命”的话,那么,凯恩斯1936年发表的《通论》则是对其进行的一次全面的反动和彻底的批判。

凯恩斯主义认为,通过利率把储蓄转化为投资和借助于工资的变化来调节劳动供求的自发市场机制,并不能自动地创造出充分就业所需要的那种有效需求水平;在竞争性私人体制中,“三大心理规律”使有效需求往往低于社会的总供给水平,从而导致就业水平总是处于非充分就业的均衡状态。

因此,要实现充分就业,就必须抛弃自由放任的传统政策,政府必须运用积极地财政与货币政策,以确保足够水平的有效需求。

凯恩斯最根本的理论创新就在于为国家干预经济的合理性提供了一整套经济学的证明,这是凯恩斯主义出现以前任何经济学都根本做不到的。

凯恩斯的经济理论和政策建议后来通过其信徒们的努力广泛地被西方国家政府作为其经济政策的行动指南,总需求水平这一概念的重要性被广泛接受。

如果说在此之前象美国“新政”这类反危机的政策只是一种临时应急的措施,还谈不上明确地以一种经济学说作为其理论基础的话,那么,从此以后,以维持充分就业水平为目标的宏观管理就开始成为西方国家的常规政策。

凯恩斯主义影响了20世纪西方经济学的走势,使西方正统经济学说的理论核心以此作为一个崭新的转折点,“凯恩斯时代”由此正式开始,凯恩斯本人成为“战后繁荣之父”;与此同时,古典经济学自由市场体制论退出了正统经济学的统治地位。

2、战后以来凯恩斯主义与货币主义和供给学派等的论争20世纪60-70年代是西方经济学最繁荣的时期,“在野”的自由主义思潮在新保守主义的旗帜下休养生息,重整旗鼓,在70年代凯恩主义陷入危机时东山再起;货币主义、供给学派、新制度经济学、公共选择理论等,学派林立,令人眼花缭乱,目不暇接,它们或昙花一现,各领风骚,或孤芳自赏,独树一帜;它们或是自诩为“嫡传”的凯恩斯主义者,或公开声明是凯恩斯主义的叛逆者。

概而要之,芝加哥学派所主张的是全面维护亚当·斯密“看不见的手”的历史传统和全面恢复“自由放任”的理论纲领,倡导的是对新古典的回归和凯恩斯经济干预主义的抗衡,坚持的是哈耶克为代表的经济新自由主义的理论经济学体系和市场自由竞争的根本原则。

20世纪下半叶,诸多自由主义学派来势凶猛,“是市场还是国家”的争论再次白热化,使20世纪最后几十年的西方经济学进入了“战国时代”,曾几何时登上美国“正统”经济学的宝座和成为英国的“御用”经济学,“撒切尔主义”和“里根经济学”应运而生,并曾经喧宾夺主,如日中天,占有一席之地,影响了一代经济学者,对“主流” 的自我发展产生了巨大的影响,在20世纪西方经济学说史上留下了浓浓的一笔,使得西方经济学在20世纪是如此地璀璨夺目,流光溢彩,以致于在我们回眸其百年发展史的时候,不得不对足以构成凯恩斯主流经济学劲敌甚至动摇其“正统”地位的现代货币主义和供给学派等予以专门论述。

现代货币主义即货币学派的创始人和领袖是1976年诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学教授米·弗里德曼,他被誉为是战后至今世界上最具影响力的经济学家,甚至被经济学界誉为泰斗。

弗里德曼从“个人主义”的微观经济结构入手,在“永久收入”的理论基础之上恢复了货币在宏观经济结构中的关键地位,以此提出了与凯恩斯干预主义相抗衡的自由主义论点,认为,在国家不进行任何干预的情况下,市场经济的行情动荡远远低于干预时的程度;国家的真正作用不在于短期内影响市场,而首先应保证货币总量能定期和有规律地增加。

这是因为,第一,凯恩斯的有效需求管理和财政政策是无效的。

在凯恩斯那里,由于人们的欲望已经得到满足,所以,用于消费方面的支出呈递减趋势,而储蓄则呈递增趋势,这样,政府应通过增加公共支出来抵消个人消费的减少以保证经济持续增长。

弗里德曼驳斥了凯恩斯的边际消费递减规律,认为人们的欲望原有的得到满足之后,新的随即产生,是永无止境的,扩张性政策会导致通货膨胀,而实行“单一规则”的货币政策以有效地控制货币供给数量则应是货币政策的惟一最佳选择,即根据国民收入的平均增长率制定一个长期不变的货币增长率。

弗氏认为,1929-33年大危机中约有1万家美国银行倒闭破产,造成美国国内货币供给量下降了1/3。

如果美联储能在这次大危机中发挥作用,那么那场大危机原本是可以避免的,最多也不过是一次小规模的经济衰退。

第二,关于“自然失业率”。

凯恩斯主义认为,高就业水平是有效利用社会资源的保证,即要想有效利用社会资源,就必须有高水平的就业。

弗里德曼认为这是一种模糊甚至错误的想法,认为,高就业水平恰恰可以被认为是没有最好地利用社会资源的一个标志:为了社会生产而牺牲了对闲暇的享受,而前者的价值要远远小于后者的价值,这样,通货膨胀政策就会使人民产生错觉,“强迫”人民认为他们的实际工资高于这些工资的实际价值。

第三,关于失业与通货膨胀。

既然自然失业率是一个常数,随着时间的推移而发生变化,那么,自然失业率就是一种经济条件,这样,货币就是具有“中立”的性质,人们就很难通过改变通胀率来改变自然失业率即改变经济条件。

在短期内也许失业率和通胀率之间存在某种比例关系,但长期内,这种关系会消失,即就业水平与通胀率之间是没有关系的。

如果要把失业率减少到“自然率”以下,那么通胀率就会非常之高,代价也会非常之大。

弗氏指出,在1960-70年代,美国政府因为要达到全民就业的目标,结果使国内通胀率从1960年的1%上升到1979年的13% 。

凯恩斯主义者与货币主义者之间爆发的这场旷日持久的“血腥之争”(the bloody debate)从20世纪50年代开始,一直到70年代结束。

他们相互指责攻击,甚至竭尽嘲讽辱骂之能事。

例如,在60年代末的一次研讨会上,麻省理工学院的罗伯特·索罗在评论弗氏的一篇论文时嘲讽道:“米尔顿和我之间的另一个区别在于,任何事情都使米尔顿想起货币供应;那好,任何事情也使我想起了性,但我可不把它写进我的论文中去” 。

再如,凯恩斯在给罗斯福总统的一封信中是这样嘲笑货币的作用的:“有的人似乎在暗示······通过增加货币供应量能增加产出提高收入。

但这就象买一根粗腰带来试图变胖一样。

在当今美国,你的腰带对于你的肚子来说确实太长了” 。

现代货币主义在整个80年代几乎被英国撒切尔政府全盘接受,成为撒切尔主义的理论基础。

撒切尔主义认为,以往的“教训是,政府不应试图‘人为地’保持充分就业,而应允许市场力量来决定‘自然’的就业水平。

而且,对付通货膨胀的货币主义方法意味着以失业必然上升为条件而对经济进行挤压(通货紧缩)。

这样,至少在短期内,失业基本上变成了‘解决问题’,而不是‘制造问题’的方法之一。

”撒切尔的通货紧缩政策导致失业率一路攀升:50-60年代,失业率只有1-2%左右,而撒切尔1979年上台时为4.5%,1981年猛增至9.1%,1985年高达13%。

货币主义与撒切尔主义使英国告别充分就业,社会福利政策开始大规模收缩与私有化。

弗里德曼的货币主义与其说反对干预主义不如说他只希望政府只对货币供给进行干预,但本质上讲,对货币供应量的干预也是最大的干预。

在大西洋彼岸的美国,凯恩斯主义受到了来自供给学派的严峻挑战。

供给学派的显著特征如同它们名字一样,特别强调“供给”。

60年代末产生于美国、以拉弗尔、费尔德斯坦和蒙德尔为代表的供给学派全盘否定凯恩斯“需求决定供给”的需求管理这个核心命题,认为它是导致产生“滞胀”的根本原因,因为,增长与刺激需求将导致货币供给数量的增长,由此必然导致通货膨胀;认为鼓励刺激需求无疑等于抑制储蓄,从而导致了投资率和劳动率的下降,进而降低了积累在促进经济增长中的作用。

供给学派主张全面恢复新古典经济学的自由主义精神,尤其是恢复萨伊定律,反对凯恩斯“需求管理”的国家干预主义,针锋相对地提出了“供给管理”,强调财政政策的作用应该影响供给而不是影响需求,以促进私人储蓄和投资;为此,南加州大学阿瑟·拉弗教授在一次鸡尾酒会的餐巾纸上画的一条旨在降低税率的曲线即所谓“拉弗曲线”便成了白宫的“药方”。

这个“降税”的药方是基于3个理论假设:第一,认为税收量不一定与边际税率呈同方向变化,在达到某一点时则会朝相反方向变化;第二,降低边际税率将鼓励人们用劳动代替休闲;第三,高税收还将造成低投资率,使投资减少,资本存量降低,因此,降低边际税率将鼓励投资和生产。

供给学派在学术上建树不多,在理论上缺乏体系的完整性,所以,它仅是解决“滞胀”的一种对策而已;虽然一贯自诩反对凯恩斯的干预主义,标榜自己为自由放任主义,但是,就“干预”的本质来讲,强调“供给管理”反对“需求管理”、国家干预供给与干预需求岂不是“半斤八两”?供给学派之所以一度得势,是因为在资本主义经济进入“滞胀”怪圈和凯恩斯主义失灵的大背景下被里根政府所采纳:因一时所需而一举成名。

二、主流经济学的三次革命20世纪主流经济学的三次革命性理论突破为20世纪现代经济学的发展奠定了基础,辅平了道路,从而形成了今天任何一个西方经济学院学生或经济学教授既人人皆知又无法跨越的基本理论框架。