高湛碑

- 格式:docx

- 大小:5.28 MB

- 文档页数:26

沈曾植沈曾植(1850--1922),浙江嘉兴人。

字子培,号巽斋,别号乙盫,晚号寐叟,晚称巽斋老人、东轩居士,又自号逊斋居士、癯禅、寐翁、姚埭老民、乙龛、余斋、轩、持卿、乙、李乡农、城西睡庵老人、乙僧、乙穸、睡翁、东轩支离叟等。

他博古通今,学贯中西,以“硕学通儒”蜚振中外,誉称“中国大儒”。

人物生平浙江嘉兴人。

其祖父沈维鐈,进士出身,官至工部左侍郎,人称“小湖先生”。

曾国藩是他的学生,著有《补读书斋遗稿十卷》。

曾五任学政,务尚有用之学,一生校刊之书颇多。

可惜的是沈曾植八岁时,其父沈宗涵逝世,家道衰落。

他从小跟母亲诵读唐诗,通音韵之学。

虽因家贫,而读书之志,未尝一日废过。

在孙春洲、周克生、王楚香、俞幼珊、高儁生、秦皖卿、阮际生、朱厚川、用饬侯、王莘锄、罗吉孙及长兄沈曾棨的指导下,“尽通国初及乾嘉诸家之说”(见王国维(《沈乙庵先生七十寿序》),遂立“修身、治国、平大下(”大志。

他博古通今,学贯中西,以“硕学通儒”蜚振中外,誉称“中国大儒”。

光绪六年 1880)进士,历官总理衙门章京等职。

1901年任上海南洋公学 上海交通大学前身)监督 校长),改革旧貌,成绩卓著。

他也是书法大家。

早精帖学,得笔于包世臣,壮年嗜张裕钊;其后由帖入碑,熔南北书流于一炉。

写字强调变化,抒发胸中之奇,几忘纸笔,心行而已。

受到当时书法界的推崇,海内外求其字者颇多。

沈曾植以草书著称,取法广泛,熔汉隶、北碑、章草为一炉。

碑、帖并治,尤得力于“二爨”,体势飞动朴茂,纯以神行。

个性强烈,为书法艺术开出一个新的境界。

寐叟在临终前数小时仍握笔挥书,写成三联。

甲联书于五尺白冷金笺上:“石室竹卷长三尺,山阴草迹编千文。

”有陈散原、冯梦华、吴昌硕等39人题跋。

乙联写在五尺宣纸上:“岑碣熊铭入甄选,金沙锈断肋薪纰。

”题跋者有马一浮等16人。

沈曾植的书法艺术影响和培育了一代书法家,为书法艺术的复兴和发展作出了重要贡献。

如于右任、李志敏、马一浮、谢无量、吕凤子、王秋湄、罗复堪、王蘧常等一代大师皆受沈书的影响。

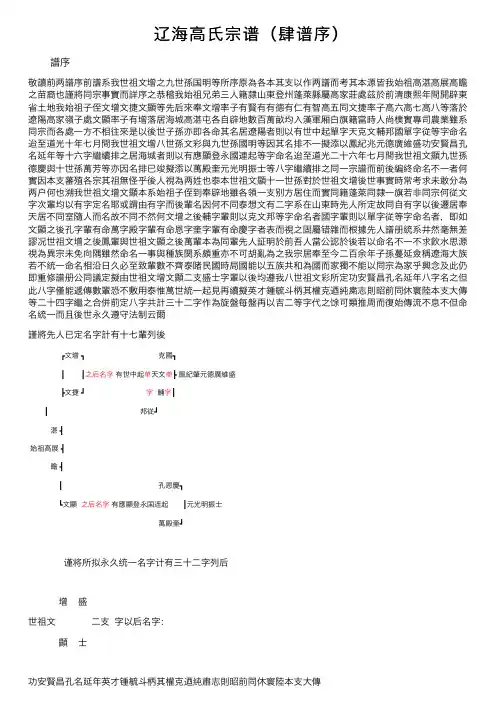

辽海⾼⽒宗谱(肆谱序)譜序敬讀前两譜序前譜系我世祖⽂增之九世孫国明等所序原為各本其⽀以作两譜⽽考其本源皆我始祖⾼湛⾼展⾼瞻之苗裔也謹將同宗事實⽽詳序之恭稽我始祖兄弟三⼈籍隷⼭東登州蓬萊縣屬⾼家莊處兹於前清康熙年間開辟東省⼟地我始祖⼦侄⽂增⽂捷⽂顯等先后來奉⽂增率⼦有賢有有德有仁有智⾼五同⽂捷率⼦⾼六⾼七⾼⼋等落於遼陽⾼家嶺⼦處⽂顯率⼦有增落居海城⾼湛屯各⾃辟地數百萬畝均⼊漢軍厢⽩旗籍當時⼈尚樸實專司農業雖系同宗⽽各處⼀⽅不相往來是以後世⼦孫亦即各命其名居遼陽者則以有世中起單字天克⽂輔邦國單字従等字命名迨⾄道光⼗年七⽉間我世祖⽂增⼋世孫⽂彩與九世孫國明等因其名排不⼀擬添以鳳紀兆元德廣維盛功安賢昌孔名延年等⼗六字繼續排之居海城者則以有應顯登永國連起等字命名迨⾄道光⼆⼗六年七⽉間我世祖⽂顯九世孫德慶與⼗世孫萬芳等亦因名排已竣擬添以萬殿奎元光明振⼠等⼋字繼續排之同⼀宗譜⽽前後編終命名不⼀者何實因本⽀蕃殖各宗其祖無怪乎後⼈視為两姓也泰本世祖⽂顯⼗⼀世孫對於世祖⽂增後世事實時常考求未敢分為两户何也溯我世祖⽂增⽂顯本系始祖⼦侄到奉辟地雖各領⼀⽀别⽅居住⽽實同籍蓬萊同隷⼀旗若⾮同宗何従⽂字次輩均以有字定名耶或謂由有字⽽後輩名因何不同泰想⽂有⼆字系在⼭東時先⼈所定故同⾃有字以後遷居奉天居不同室隨⼈⽽名故不同不然何⽂增之後輔字輩則以克⽂邦等字命名者國字輩則以單字従等字命名者,即如⽂顯之後孔字輩有命萬字殿字輩有命恩字奎字輩有命慶字者表⽽視之固屬错雜⽽根據先⼈譜册統系井然毫無差謬况世祖⽂增之後鳳輩與世祖⽂顯之後萬輩本為同輩先⼈証明於前吾⼈當公認於後若以命名不⼀不求飮⽔思源視為異宗未免向隅雖然命名⼀事與種族関系頗重亦不可胡亂為之我宗居奉⾄今⼆百余年⼦孫蔓延僉稱遼海⼤族若不統⼀命名相沿⽇久必⾄致輩數不⿑泰睹民國時局國能以五族共和為國⽽家獨不能以同宗為家乎興念及此仍即重修譜册公同議定擬由世祖⽂增⽂顯⼆⽀盛⼠字輩以後均遵我⼋世祖⽂彩所定功安賢昌孔名延年⼋字名之但此⼋字僅能遞傳數輩恐不敷⽤泰惟萬世統⼀起⾒再續擬英才鍾毓⽃柄其權克迺純粛志則昭前同休寰陸本⽀⼤傳等⼆⼗四字繼之合併前定⼋字共計三⼗⼆字作為旋盤每盤再以吉⼆等字代之馀可類推周⽽復始傳流不息不但命名統⼀⽽且後世永久遵守法制云爾謹將先⼈已定名字計有⼗七輩列後┏⽂增┓克國┓┃┃之后名字有世中起单天⽂单┣鳯紀肇元德廣維盛┣⽂捷┛字輔字┃┃邦従┛湛┫始祖⾼展┫瞻┫┃孔恩慶┓┗⽂顯之后名字有應顯登永国连起┃元光明振⼠萬殿奎┛谨将所拟永久统⼀名字计有三⼗⼆字列后增盛世祖⽂⼆⽀字以后名字:顯⼠功安賢昌孔名延年英才锺毓⽃柄其權克迺純肅志則昭前同休寰陸本⽀⼤傳謹將三⼗⼆字作為旋盤使⽤之法繪圖說明於後按上列吉代旋盤系由盛⼠字輩以後⽤之即以功字為始按世排之若將此三⼗⼆字排完再由功字起⾸作為⼆代旋盤以此類推永無間斷雖⾄千百万輩亦有遵循不紊也此法係採擇孔聖譜序⽽定理合聲明谨将先⼈各坟墓坐落考求列后始祖⾼湛⾼展⾼瞻⾼⽂增墓在⼭东原籍⾼有贤未详⾼有德未详⾼有仁墓在辽阳县屈家崴⼦⾼有智墓在辽阳县⾼家岭⼦⾼五未详⾼⽂捷墓在⼭东原籍⾼六墓在辽阳县⾼⼒冲⾼七未详⾼⼋未详⾼⽂显墓在海城⽢泉铺⾼有增墓在海城⽢泉铺长⾼应举墓在海城县⽢泉铺次⾼应登墓在辽阳县贺郎沟三⾼应礼墓在海城县⽢泉铺四⾼应魁墓在海城县炒铁河五⾼应亮墓在海城县炒铁河六⾼常留墓在海城县⽢泉铺遼陽縣屈家崴⼦⽼墳新墳⼄⼭⾟向⾟卯⾟⾣分⾦丁⼭癸向庚⼦庚午分⾦海城縣⽢泉鋪⽼墳墳在三截地⾟⼭⼄向⾟⾣⾟卯分⾦坐雷⼭⼩過六⼆⽘奎宿六度向⾵澤中孚九五⽘⾓宿五度仁谨将我⼆世祖⾼有之后除仍居原处外兹将其后迁移他处者列后增⼆世祖⾼有仁⾧⼦⾼世⽂━━中印中先中⾦居辽阳县下达拉河次⼦⾼世武━━中仕中会中义居辽阳县商家台三⼦⾼世福━━中功居辽阳县上达拉河中朝居辽阳县⽜蹄埃中升居辽阳县下达拉河中成居辽阳县⽔沟四⼦⾼世禄━━中伯中明中元中奎居辽阳县⼤甸⼦五⼦⾼世祥━━中玳拨補铁岭驻防⽢泉铺左侧门碑碑⽂追溯我始祖⾼公諱有增率⼦六⼈⾃⼭東移居斯⾢克勤克儉耕讀為業數⼗年間相繼殁焉歲次清康熙⼰巳擇建斯⼟為佳城今越三百余年麟之趾跡遍遼海世⼈咸稱望族者實⾮過譽祖德無疆祖訓永垂是以⼦⼦孫孫在官者⼼存君國在野者志在聖賢良有以也於此數百年之間九世孫德慶等本孝思維則於道光廿六年修墓⼀次勒⽯註譜⽽有稽矣迨今伏臘祭祀雖未失儀⽽專司守護時常乏⼈⽇久年湮碑銘殘缺界⽯傾圮忘祖之罪誰能辞乎乃有⼗⼀世孫殿禎殿璽殿敬等熱⼼負責不憚勞瘁復於民國⼗五年間赴吾族所居各地廣為⼈説我同宗皆爭先輸助以盡孝忱集資五佰余圓修葺⼀切净⼟果現莊嚴得置⼗九亩祭⽥加之墳馀收⼊可⾜蒸嘗獻饗也特銘此碑以啟後昆飮⽔思源之⼼兹兹弗忘復誡後嗣⼦孫無替引之於百世之後云尔⼗⼀世孫恩泰敬撰⼗⼆世孫荣慶書丹⼤满洲国康德五年岁次戊寅⼗⽉初⼀⽇敬⽴西林吉⽼兵注:上⽂系《⾼⽒宗亲谱册》民国六年,即1917年的“谱序”,原⽂为竖排。

历代碑刻东魏楷书《高盛碑》

《高盛碑》,又称魏侍中黄钺大师录尚书事文懿公高公碑。

此碑同《高肃碑》、《高翻碑》合称“磁州三高”。

从明清以来,磁州有三高之说。

这三高不是指地方上有名望不做官的人而言,是特指我国东魏、北齐时代高氏家族中的三名成员。

据《增补校碑随笔》“侍中黄镇太尉录尚书事高翻”条目中解:“高翻、高盛,与北齐兰陵王高肃碑通称磁州三高”。

《高盛碑》于光绪廿五年(1899)出于磁县,仅存额及碑之上半。

民国三年高世异刻跋于左侧,云:盆生之名,魏志无征,观其学行,梗槃要自,彪炳一时。

惜乎碑残文断,不足以补史缺而广宗(上直下心)也。

甲寅立秋日宗胄世异识于磁署。

其称宗胄,世异亦高姓也。

历来著录家未言明损泐情形,曾见未刻跋本,存字与跋后本无异。

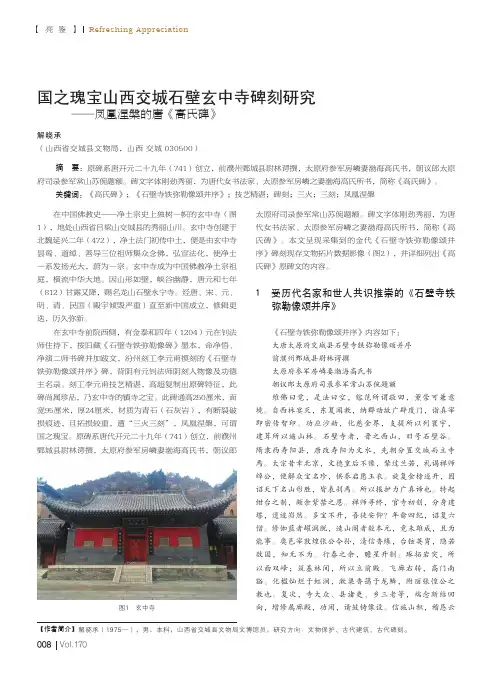

【亮鉴】Refreshing Appreciation在中国佛教史——净土宗史上独树一帜的玄中寺(图1),地处山西省吕梁山交城县的秀丽山川。

玄中寺创建于北魏延兴二年(472),净土法门初传中土,便是由玄中寺昙鸾、道绰、善导三位祖师集众念佛,弘宣法化,使净土一系发扬光大,蔚为一宗。

玄中寺成为中国佛教净土宗祖庭,横流中华大地。

因山形如壁,峡谷幽静,唐元和七年(812)甘露又降,赐名龙山石壁永宁寺。

经唐、宋、元、明、清、民国(殿宇倾毁严重)直至新中国成立,修辑更迭,历久弥新。

在玄中寺前院西侧,有金泰和四年(1204)元在钊法师住持下,按旧藏《石壁寺铁弥勒像碑》墨本,命净悟、净演二师书碑并加跋文,汾州刻工李元甫摸刻的《石壁寺铁弥勒像颂并序》碑,背阴有元钊法师阴刻人物像及功德主名录。

刻工李元甫技艺精湛,高超复制出原碑特征,此碑尚属珍品,乃玄中寺的镇寺之宝。

此碑通高250厘米,面宽95厘米,厚24厘米,材质为青石(石灰岩),有断裂破损痕迹,且拓损较重,遭“三火三刻”,凤凰涅槃,可谓国之瑰宝。

原碑系唐代开元二十九年(741)创立,前濮州鄄城县尉林谔撰,太原府参军房嶙妻渤海高氏书,朝议郎太原府司录参军常山苏倇题额。

碑文字体刚劲秀丽,为唐代女书法家、太原参军房嶙之妻渤海高氏所书,简称《高氏碑》。

本文呈现采集到的金代《石壁寺铁弥勒像颂并序》碑刻现存文物拓片数据影像(图2),并详细列出《高氏碑》原碑文的内容。

1 受历代名家和世人共识推崇的《石壁寺铁弥勒像颂并序》《石壁寺铁弥勒像颂并序》内容如下:大唐太原府交城县石壁寺铁弥勒像颂并序前濮州鄄城县尉林谔撰太原府参军房嶙妻渤海高氏书朝议郎太原府司录参军常山苏倇题额维佛曰觉,是法曰空,镕范所谓敬田,薰崇可兼意境。

自西林宴灭,东夏闻教,纳群动故广辟度门,诣真宰即密传智印。

功应沙劫,化慈金界,支提所以列寰宇,建葺所以遍山林。

石壁寺者,晋之西山,旧号石壁谷。

隋隶西寿阳县,唐改寿阳为文水,先朝分置交城而立寺焉。

高湛和陆贞在历史上的真实情况高湛(537年-568年),小字步落稽,河北景县人,北齐第四任皇帝(561年-565年在位),东魏权臣高欢第九子,高洋同母弟,母娄氏。

皇建二年(561年),受遗诏即位。

河清四年(565年),传位于太子高纬,自为太上皇帝。

天统四年(568年),因酒色过度而死,时年三十二。

年号太宁、河清,谥号武成帝,庙号世祖。

早年经历高湛幼时仪表瑰杰,深得父亲高欢喜爱。

东魏元象年间,封长广郡公;北齐天保初年,进爵长广王。

与兄长常山王高演一起谋划诛杀杨愔等人,废掉皇帝高殷。

高演继位后,高湛进位为右丞相,权倾朝野。

不久高演患重病,高湛与族侄高元海及高归彦等人密议,准备发兵篡位,巫师占卜,说“不利举事,静则吉”,高湛才未举事篡逆。

高演临死时为了不让自己的儿子高百年落得高殷的命运(高殷乃高洋之子,因父死而继位,高洋临终前命高演辅助高殷。

不久,高演通过发动政变,废杀侄儿高殷),决定传位于弟高湛。

登基皇建二年(561年),高演驾崩,高湛遗诏入继大统,改元太宁,是为武成帝。

封孝昭帝太子高百年为乐陵郡王。

立妃胡氏为皇后,子高纬为皇太子。

诛杀功臣,宠信奸佞文宣帝高洋在位时,囚禁了兄弟永安王高浚与上党王高涣。

文宣帝亲临狱所,高浚与高涣为歌,高洋怆然而泣,将要赦免他俩。

时为长广王的高湛因与高浚不和睦,趁机说:“猛兽安可出穴。

”文宣帝默然。

高浚呼高湛小字:“步落稽,皇天见汝!”后来高浚与高涣遇害。

即位初,高湛把迎立他有大功的族叔祖平秦王高归彦外放为冀州刺史。

不久,高归彦在冀州造反,高湛派大军围城,擒获高归彦,押至邺城,“载以露车,衔枚面缚,并子孙十五人皆弃市”。

群臣之中,高湛最宠信侍中和士开。

和士开先祖本是西域胡商,原姓素和,后来留居临漳,渐渐定居中原。

高湛未即位时喜好握槊(一种棋戏),和士开善于此道,于是两人便为好友。

“加以倾巧便僻,又能善谈胡琵琶,因致亲宠”。

当时,和士开奉承高湛:“殿下非天人也,是天帝也。

企业展厅解说词企业展厅解说词企业展厅解说词尊敬的各位专家、领导:上(下)午好!首先我对各位的到来致以最诚挚的欢迎!各位在来德州之前,想必已经对德州扒鸡早有耳闻了吧?接下来,由我带领大家一起来探寻德州扒鸡的历史渊源。

德州扒鸡文博馆始建于201X年8月,总面积近3000平方米,共分为四个展厅:历史篇、发展篇、成就篇和德宝馆。

第一展厅我们现在看到的是第一展厅,是以人物雕像、彩绘壁画以及老照片的形式展示了德州历史的风土人情及美食文化,其主题为历史篇。

首先,正中央的人物雕塑群再现了1956年公私合营,成立德州扒鸡食品公司的情形。

当时同义合扒鸡联营社、德州火车站扒鸡小卖所和肉食经营商会的56位扒鸡传人,一并加入了国营食品公司,并在这里建立了扒鸡加工厂,从而开始了扒鸡生产经营的新纪元。

前面的这两位塑像就是为张树林和崔长清两位师傅量身打造的(他们时任扒鸡联营社经理、副经理)。

右手边的人物仿铜塑像是在德州这片沃土上孕育出来的名人雅士,分别是弯弓射日的英雄后羿;他是夏代时期的德州人,这位带有传奇色彩的部族首领,代表着整个中华民族的力量和勇气。

这位是汉代文学家东方朔,或许大家最熟悉的还是他与卓文君那段传颂千古的“凤求凰”的浪漫故事,其实他在词赋辩论方面也有很高的造诣。

唐代大书法家颜真卿所书的东方朔画赞碑现存于德州陵县文博苑内。

他就是一代儒学大师董仲舒,西汉时期广川人,众所周知,他的“罢黜百家,独尊儒术”的思想,对两千余年封建社会以儒学为正统产生了极为深远的影响。

这位是为官清廉治学严谨的康熙启蒙老师田雯,清顺治十八年考中进士,曾任江南学政、江宁巡抚、刑部右侍郎、户部左侍郎等官职。

德州吕家街人。

此人为官非常富有开拓精神,深受康熙皇帝的赏识,他在文学上的成就也很高,被誉为康熙朝的一代文宗。

右侧墙上的老照片为德州的历史遗迹。

这张为永庆寺藏经楼,旧址为现今德州一中的位置,原为古佛寺,始建于唐贞观年间,殿宇巍峨,堪称巨刹,佛殿前有清乾隆皇帝御书的汉满蒙藏四种文字的四面碑,1928年,该寺遭到破坏。

魏碑精品高贞碑

《高贞碑》,全称《魏故营州刺史侯高君之碑》。篆书题额,北

魏正光四年(公元523年)刻。碑文计二十四行,每行四十六字,北

魏孝明帝正光四年立石,此碑距杨守敬考证,认为是在乾隆末年于山

东省德县出土的,此碑始由陆耀《金石续篇》介绍于世,后孙星衍的

跋语。碑文记载了他一生中的功德。

魏碑风格多样,朴拙险峻,舒畅流丽。极有名的如《郑文公碑》、

《张猛龙碑》、《高贞碑》、《元怀墓志》及《张玄墓志》,已开隋、

唐楷书法则的先河。清代中期倡导'尊碑抑帖',冲破'馆阁体'的束缚,

碑学兴起,书风为之一变。

魏碑是我国南北朝时期北朝文字刻石的通称,与南朝碑刻相比,

清朝书论家刘熙载认为'南书温雅,北书雄健';与唐楷相比,唐楷注重

法度,用笔和结体趋于规范统一,魏碑则用笔任意挥洒,结体因势赋

形,不受拘束。

魏碑书法笔划严谨、朴厚灵动,丰腴不失于板刻,上承汉隶,下

开唐楷,兼有隶楷两体之神韵。

康有为在《广艺舟双楫》中所说:北碑当魏世,隶楷错变,无体

不有,综其大致,体庄茂而宕以逸气,力沉著而出以涩笔,要以茂密

为宗。

书法的最高境界在于入门而取形,出门而取神。

《中国书法史》一、概述中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可,在这一博大精深的历史长河中,中国的书画艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一历时性的嬗变过程。

而具有姊妹性质的书画艺术在历史的嬗变中又以其互补性和独立性释读了中国的传统文化内涵。

由于书、画创作所采用的工具与材料具有一致性。

《历代名画记》中谈论古文字、图画的起源时说:“是时也,书、画同体而未分,象制肇创而犹略,无以传其意,故有书;无以见其形,故有画”。

书画虽然具有同源的可比性,但以后的发展状况是以互补的独立性发展变化的。

中国书法艺术的形成、发展与汉文字的产生与演进存在着密不可分的连带关系。

那么究竟什么是“书法”呢?我们可以从它的性质、美学特征、源泉、独特的表现手法方面去理解。

书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物的“对立统一”这个基本规律又反映了人作为主体的精神、气质、学识和修养。

中国文字起源甚早,把文字的书写性发展到一种审美阶段——融入了创作者的观念、思维、精神,并能激发审美对象的审美情感(也就是一种真正意义上的书法的形成)。

有记载可考者,当在汉末魏晋之间(大约公元2世纪后半期至4世纪),然而,这并不是忽视、淡化甚至否定先前书法艺术形式存在的艺术价值和历史地位。

中国文字的滥觞、初具艺术性早期作品的产生,无不具有自身的特殊性和时代性。

就书法看,尽管早期文字——甲骨文,还有象形字,同一字的繁简不同,笔画多少不一的情况。

但已具有了对称、均衡的规律,以及用笔(刀)、结字、章法的一些规律性因素。

而且,在线条的组织,笔画的起止变化方面已带有墨书的意味、笔致的意义。

因此可以说,先前书法艺术的产生、存在,不仅属于书法史的范畴,而且也是后代的艺术形式发展、嬗变中可以借鉴与思考的重要范例。

中国的历史文明是一个历时性、线性的过程,中国的书法艺术在这样大的时代背景下展示着自身的发展面貌。

在书法的萌芽时期(殷商至汉末三国),文字经历由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隶(八分)、草书、行书、真书等阶段,依次演进。

2018.增刊试论拓片对齐鲁文化传播的意义研究与探索山东汉魏碑刻有着悠久的历史渊源,秦始皇统一六国后,为了秦王朝江山稳固,数度东巡,“诵皇帝功德,刻于金石,以为表经”(《史记·秦始皇纪事本末》),由此开启了中国古代树碑立碣的传统,两千多年一直绵延不断。

山东省现存的碑刻以汉碑和魏碑居多,且保存相对完好,内容丰富,在全国存世数量最多。

据统计,山东现存汉代碑刻92件,其中包括传世作品在内,数量几乎占全国现存汉代碑刻总量的一半,主要集中在济宁、泰安等地,近几年在枣庄、淄博、临沂、济宁、潍坊等地又陆续有出土。

魏碑是我国北朝文字刻石的通称,大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。

在山东发现了很多此时的墓志,同时,山东地区摩崖刻经更是稀有的书法艺术瑰宝。

康有为所说北朝书法的三大宝库,除河南龙门外,莱州云峰刻石和邹县四山刻经都在山东境内。

山东省的北朝摩崖刻经个性突出,气魄宏大,主要集中在泰峄山区,其中泰山经石峪刻经是中国现存规模最大的佛经摩崖刻石,此外还有徂徕山北齐刻经等。

由此可见,山东汉魏碑刻在历史研究和书法艺术方面都具有极高的价值,是我们宝贵的文化遗产,也是齐鲁文化的瑰宝。

一、山东古代碑刻是齐鲁文化的瑰宝首先,山东汉魏碑刻中蕴含的大量有关政治、经济、文化、艺术、宗教、礼俗、地理等方试论拓片对齐鲁文化传播的意义于芹【关键词】拓片;山东;汉魏碑刻;齐鲁文化【摘要】山东古代碑刻有着悠久的历史,不仅在全国存世数量最多,而且内容丰富,具有极高的历史研究和书法艺术价值,是齐鲁文化的瑰宝。

其中拓片技艺在体现和提升山东汉魏碑刻价值方面,起着至关重要的作用,而且旧拓中齐鲁先贤的题跋,同样是优秀齐鲁文化的体现。

(山东博物馆,山东济南250014)2018.增刊试论拓片对齐鲁文化传播的意义研究与探索面的信息,历来为史学家们探史、证史的第一手资料,有着不可替代的地位。

如刻于东汉中平三年(186)的《张迁碑》是汉谷城长张迁的颂德碑,出土于今山东东平县东平湖北岸旧县镇(即汉代谷城所在地)。

北齐第四位皇帝高湛简介高湛是北齐孝昭帝的亲弟弟,也是北齐的第四位皇帝,在位时间只有短短的四年。

下面是店铺为你收集整理的高湛简介,希望对你有帮助!高湛简介高湛,小字步落稽,是南北朝时期北齐的第四任皇帝,神武帝高欢的第九个儿子,生母为武明皇后娄昭君。

文襄帝高澄、文宣帝高洋以及孝昭帝高演都是他的同母兄长。

高湛小时候就长得俊美奇伟,因此深得他的父亲高欢的喜爱,并为他与柔然太子庵罗辰之女订婚。

高湛初被封为长广郡公,公元550年进封为长广王。

公元560年,高殷、杨愔等人在暗地里猜忌高湛与常山王高演,于是将高湛任命为大司马兼并州刺史。

高湛与高演遂密谋诛杀了杨愔等人,废掉高殷的帝位,高演即位,高湛升任为太傅,不久升为右丞相,权倾朝野。

公元561年,高演病重,高湛本欲发兵篡位,但因巫师占卜说不利才未成,高演临终前为了避儿子高百年落得高殷的下场,于是将皇位传给高湛。

十一月高演去世,高湛即位,将高百年封为乐陵郡王,但高演即便这么做,最后也没能保住儿子的命,高百年最终还是死在高湛的手里。

公元565年,有彗星出现,太史官奏称这是有新皇帝出现的征兆,于是高湛传位于儿子高纬,群臣尊高湛为太上皇帝。

公元569年,高湛去世,终年三十二岁,葬于永平陵,谥号武成皇帝,庙号世祖。

历史上的高湛因为影视剧的改编,很多人对于高湛的印象都是英俊、深情、为国家殚精竭虑的样子,但是历史上的高湛并不是影视剧中所演绎的那样。

虽然在政治和军事上高湛有些功绩,但是也不能否认高湛是个暴君的事实。

高湛的残暴不是体现在对待百姓上,而是对自己的兄弟和皇族。

因为经历过多次的造反,高湛对于篡权夺位一点也不陌生。

在文宣帝还在位的时候,文宣帝高洋把自己的兄弟高浚和高涣囚禁起来,但是高洋原本打算将他们放了,与高浚不和的高湛却进言说不能放虎归山,后来高浚和高涣就被高洋给杀了。

还有另外的一个说法,说高战的四哥高淹也是被高湛毒死的。

最令人感到高湛残暴的是高湛逼奸自己的嫂子,也就是高洋的皇后李祖娥。

书法鉴赏大辞典总编目录(先秦,秦汉,魏晋南北朝编目录)二三国·吴天玺元年(276)《禅国山碑》篆书隶书又称《封禅国山碑》、《天纪碑》《葛府君碑》刻石天玺元年(276)立。

《天发神谶碑》篆书<此碑又名《天玺纪功碑》、《三断碑》。

《出师颂》章草书索靖绢本北京故宫博物院藏《皋陶帖》索靖《七月廿六日贴》晋《月仪贴》章草索靖晋《远近帖》行书郗超晋《谢安帖》行书谢安《八月五日帖》行书刻帖晋《中朗帖》行书晋《谢万帖》行书谢万西晋《平复帖》章草书陆机纸本现藏于北京故宫博物院西晋《顿首州民帖》章草卫瓘《淳化阁》《大观帖》等收入291《成晃碑》东晋307《元鉴墓志》323《谢鲲墓志》345《颜谦妇刘氏墓志》晋340年和348年《王兴之夫妇墓志》楷书佚名<《王兴之夫妇墓志》为同一块墓石两面分别刻夫妇两志,分别刻于南京市文物保管委员会藏353年以前《寒切帖》王羲之《行穰帖》草书纸本现藏美国普林斯顿大学美术馆《远宦帖》草书紙本又《省别帖》台北故宫博物院藏唐代一流钩摹本《初月帖》行草书紙本辽宁省博物馆藏《十七帖》草书刻本《长风帖》《快雪时晴帖》行书纸本现藏台北故宫博物院《丧乱帖》行草书《丧乱·二谢·得示帖》三帖连为一纸现藏日本皇室《二谢帖》行草书《得示帖》《此事帖》《孔侍中帖》行书纸本摹本日本前田育德会藏《姨目帖》行书纸本藏辽宁省博物馆《频有衰祸帖》353年《兰亭集序》行书356年《黄庭经》《东方朔画赞》358《孝女曹娥碑》平安帖行书台北故宫博物院藏何如帖奉橘帖上虞帖草书上海博物馆藏雨后帖《七月都下帖》行书紙本二帖合装裱为一卷唐代临本《乐毅论》《黄庭经》《寒切帖》章草纸本现藏天津巿艺术博物馆《袁生帖》《干呕帖》《游目帖》《大道帖》《妹侄帖》《其书帖》《王敏之墓志》323——358 《辱告帖》王洽(敬和)《人爱帖》《兄示帖》《向感塞帖》358《真书曹娥诔辞卷》楷书俟名绢本辽宁省博物馆藏359年《王丹虎墓志》晋前秦建元三年(367) 《邓太尉碑》隶书佚名晋《郛休碑》佚名晋前秦建元四年(368) 《广武将军碑》隶书佚名又称《符秦建元四年产碑》晋《刘韬墓志》佚名晋《名姬帖》佚名晋《齐太公吕望表》佚名晋《杨骏残志》刻石隶书佚名。

1 《宝晋斋法帖》宋拓全十卷2 《澄清堂帖》宋拓罗振玉旧藏3 《淳化阁帖》安思远藏本4 《淳化阁帖》第六卷台湾藏(祖帖)(嘉慶御覧本)5 《淳化阁帖》明肃府本6 《淳化阁帖》明肃府本(1~10卷)7 《大观贴》长卷8 《大观帖》太清楼贴宋拓(历代名臣)9 《绛帖》山西新绛县图书馆珍藏(12卷本)10 《筠清馆法帖》第1-5卷11 《快雪堂法帖》明拓12 《灵飞经》四十三行(墨·拓)13 《拟山园帖》共10卷14 《三希堂法帖》第一卷第1-6册15 北齐刚肃王高涣墓志铭原拓扫瞄16 北齐河清三年造像记17 北齐文殊般若经碑18 北齐高百年墓志19 北齐斛律氏墓志20 北齐金明郡君王氏墓志21 北魏安定王元燮造像题记22 北魏北海王国太妃高为孙保造像题记23 北魏北海王元详造像题记24 北魏比丘道匠造像题记25 北魏比丘法生造像题记26 北魏比丘惠感造像题记27 北魏比丘尼慈香慧政造像题记28 北魏丞相江阳王元继墓志29 北魏城阳王元寿妃菊氏墓志30 北魏处士王基墓志31 北魏崔敬邕墓志32 北魏大魏赵谧墓志33 北魏刁遵墓志34 北魏东堪石室铭(郑道昭)35 北魏董美人墓志铭初拓本北大藏本36 北魏法行造像37 北魏樊可憘造像38 北魏佛说佛藏经卷第一39 北魏高宗嫔耿氏墓志40 北魏广川王祖母太妃侯造像题记41 北魏贺兰汗造像题记42 北魏恒州别驾元保洛墓志43 北魏华州刺史丘哲墓志44 北魏冀州刺史尔朱绍墓志45 北魏冀州刺史元毓墓志46 北魏金城郡君无华墓志47 北魏鞠彦云墓志并盖48 北魏郡中正寇侣墓志49 北魏寇凭墓志50 北魏寇演墓志51 北魏李壁墓志52 北魏李明府墓志53 北魏李谋墓志54 北魏林虑哀王元文墓志55 北魏刘阿景墓志两种56 北魏刘阿素墓志57 北魏刘根等造像58 北魏刘玉墓志59 北魏马振拜造像题记60 北魏牛景悦造石浮图记61 北魏齐郡王元佑造像题记62 北魏骑都尉董伟墓志63 北魏丘穆陵亮夫人尉遲造像题记64 北魏汝南王修治古塔铭65 北魏石门铭(大字)66 北魏石门铭(明拓)67 北魏石婉墓志68 北魏始平公造像69 北魏世宗宣武皇帝嫔李氏墓志70 北魏司马解伯达造像题记71 北魏司马景和墓志72 北魏司马空城局参军陆绍墓志73 北魏司马绍墓志74 北魏司马显姿墓志75 北魏司马元兴墓志76 北魏嵩高灵庙碑77 北魏孙秋生造像题记78 北魏太觉造像79 北魏太尉穆亮墓志80 北魏王僧男墓志81 北魏王元详造像碑82 北魏魏宁远将军元君墓志铭83 北魏武昌王妃吐谷浑墓志84 北魏奚真墓志85 北魏咸阳太守刘玉墓志86 北魏显祖成嫔墓志87 北魏显祖嫔侯骨氏墓志88 北魏孝文皇帝吊比干墓文89 北魏邢峦妻元纯陀墓志90 北魏徐州刺史元略墓志91 北魏杨大眼造像记92 北魏邑主高树造像题记93 北魏雍州刺史元固墓志94 北魏雍州刺史元顼墓志95 北魏游激校尉司马解伯达造弥勒像96 北魏于夫人墓志97 北魏元昉墓志98 北魏元怀墓志99 北魏元晖墓志100 北魏元譿墓志101 北魏元略墓志102 北魏元倪墓志103 北魏元珽妻穆玉容墓志104 北魏元玮墓志105 北魏元仙墓志106 北魏元显儁墓志107 北魏元偃墓誌108 北魏元瓒墓志铭精妙集字109 北魏元桢墓志110 北魏元诊墓志111 北魏云阳伯郑长猷造像题记112 北魏张元祖造像题记113 北魏郑文公碑114 北魏高贞碑115 北魏元彬墓志116 北魏元纂墓志117 蔡卞唐玄宗鹡鸰颂题跋118 蔡卞唐玄宗鹡鸰颂题跋119 蔡襄安道帖120 蔡襄澄心堂纸帖121 蔡襄持书帖122 蔡襄大研帖123 蔡襄虹县帖124 蔡襄扈从帖125 蔡襄脚气帖126 蔡襄京居帖127 蔡襄离都帖128 蔡襄蒙惠帖129 蔡襄入春帖130 蔡襄山堂诗帖131 蔡襄暑热帖132 蔡襄陶生帖133 蔡襄谢郎帖134 蔡襄纡问帖135 蔡襄远蒙帖136 查升圣教序临137 陈道復秋兴诗卷138 楚竹简上海博物馆藏139 楚竹简上海博物馆藏140 褚遂良枯树赋141 褚遂良兰亭序(黄绢本)142 褚遂良孟法师碑143 褚遂良倪宽赞144 褚遂良雁塔圣教序145 褚遂良阴符经146 邓石如五言隶书联147 东魏高湛墓志148 东魏敬史君碑149 东魏吕盛墓志150 董其昌临米方圆庵151 董其昌栖真志卷152 董其昌邵康节帖(刻本)153 董其昌杜甫诗卷154 董其昌方砀谷小传155 董其昌龙神感应记156 董其昌紫茄诗157 杜牧张好好诗帖158 范仲淹边事帖159 范仲淹远行帖160 佛教书法大般涅槃经161 佛教书法大般涅槃经卷第九(三界寺藏经)162 佛教书法大般涅槃经卷之二十一163 佛教书法大般涅槃经卷之三十四164 佛教书法大般涅槃經(第9)(公元600-699年间) 165 佛教书法大般涅槃經卷第四十166 佛教书法大般涅槃經卷之三167 佛教书法大般若波羅蜜多經168 佛教书法大乘百法明门论开宗义记169 佛教书法大乘入楞伽經(兩個版本)170 佛教书法大方便佛報恩經171 佛教书法大方等大集经172 佛教书法大智度经173 佛教书法道教經典174 佛教书法洞渊神咒经(三种)175 佛教书法法句譬喻经卷176 佛教书法佛说灌顶七万二千神王护比丘经177 佛教书法光瓒经(隋人书)小楷墨迹178 佛教书法金刚般若义记旨赞179 佛教书法妙法莲华经180 佛教书法妙法莲华经卷第三(完整版)181 佛教书法摩尼光佛教法仪略一卷182 佛教书法七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經183 佛教书法千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经184 佛教书法三界图185 佛教书法攝大乘論釋論注疏186 佛教书法勝天王般若波羅蜜經187 佛教书法四分比丘尼戒本188 佛教书法贤愚经189 佛教书法药师琉璃光如来本愿功德经190 佛教书法转轮圣王经191 佛教书法兜沙经192 佛教书法妙法莲华经卷193 佛教书法妙法蓮華經大英博物馆藏194 佛教书法廿四傳法佛刻經195 佛教书法转轮圣王经196 傅山丹枫阁记197 傅山千字文(草)198 高闲草书千字文199 龚贤题山水册200 韩道亨草诀百韵歌201 汉白石神君碑202 汉鲍捐神坐203 汉碑刻小集204 汉帛书(阴阳五行甲篇、战国纵横家)205 汉苍山画像石题记206 汉曹全碑拓本大字207 汉曹全碑最初拓彩色208 汉朝侯小子残碑209 汉肥致碑210 汉封龙山碑211 汉郙阁颂212 汉韩仁铭213 汉汉简精选214 汉河西简牍东汉简215 汉河西简牍秦简216 汉河西简牍十六国简217 汉河西简牍西汉简218 汉衡方碑明拓219 汉衡方碑(明拓)220 汉简牍221 汉景君碑饮冰室旧藏国图本222 汉景君铭阴223 汉礼器碑224 汉礼器碑旧拓(碑阳、碑阴、碑侧全拓) 225 汉礼器碑拓本小字226 汉马王堆汉墓简227 汉孟孝琚残碑228 汉内蒙古居延汉简229 汉三老讳字忌日碑230 汉神乌傅竹简231 汉史晨前后碑232 汉孙仲隐墓志233 汉陶洛残碑234 汉陶洛残碑235 汉五凤刻石236 汉武威王杖诏令册237 汉武威张伯升柩铭238 汉西狭颂239 汉熹平石经240 汉夏承碑(明拓)241 汉鲜于璜碑242 汉乙瑛碑大小字243 汉尹宙碑244 汉永元器物薄245 汉幽州书佐秦君石阙246 汉袁安碑247 汉袁博碑248 汉张表碑249 汉张景碑250 汉张迁碑251 汉张山子熹平三年残碑252 汉张掖都尉启信253 汉执金吾丞武荣碑254 汉朱拓瓦片255 汉石门颂256 汉王舍人碑257 汉西岳华山庙碑(华阴本)258 何绍基临汉碑259 何绍基临张迁碑260 何绍基咏落花七律十五章261 何绍基咏落花七律十五章诗册262 何绍基种竹日记263 贺知章孝经264 贺知章孝经265 怀仁集心经266 怀素藏真律公贫道帖267 怀素草书千字文台北故宫博物院268 怀素大草千字文269 怀素苦笋帖270 怀素论书帖271 怀素自叙帖272 皇象章草急就章》273 黄易隶书朱子家训274 黄宾虹临大盂鼎275 黄宾虹书法精品276 黄宾虹题米南宫画277 黄庭坚尺牍278 黄庭坚狄梁公碑279 黄庭坚杜甫寄贺280 黄庭坚公以道安帖281 黄庭坚花气贴282 黄庭坚华严经疏卷283 黄庭坚寄岳云三言诗帖284 黄庭坚教审帖285 黄庭坚经伏波神祠诗286 黄庭坚荆州帖287 黄庭坚君宜帖288 黄庭坚梨花诗并序289 黄庭坚廉颇蔺相如列传290 黄庭坚上苑诗291 黄庭坚手札十二开(精拓)292 黄庭坚送四十九侄诗卷293 黄庭坚题苏轼寒食帖跋294 黄庭坚王长者墓志铭295 黄庭坚致景道十七使君书296 黄庭坚诸上座帖297 黄庭坚自书松风阁行书卷298 黄庭坚发愿文299 黄庭坚寒山子庞居士诗300 黄庭坚苦笋赋301 黄庭坚刘明仲墨竹赋302 黄庭坚辱教蕃侍奉帐(致立之承奉尺牍)303 李白上阳台帖304 李怀琳嵇叔夜与山巨源绝交书305 李建中贵宅帖306 李建中土母帖307 李隆基鹡鸰颂308 李隆基石台孝经309 李世民晋祠铭310 李斯会稽刻石311 李斯泰山刻石(安国北宋拓本)312 李邕出师表313 李邕法华寺碑(两版本)314 李邕麓山寺碑315 李邕云麾将军碑(又名《李思训碑》)台北故宫博物院藏本316 梁同书苏轼钱越王祠碑铭册317 林散之临《乙瑛碑》318 柳公权神策军碑319 柳公权玄秘塔碑320 陆机平复帖321 陆柬之文赋322 陆游自书诗卷323 米芾拜中岳命诗帖卷324 米芾扁舟诗帖325 米芾长至帖326 米芾丹阳帖327 米芾淡墨秋山诗帖328 米芾道林帖329 米芾德忱帖330 米芾多景楼诗331 米芾法华台诗332 米芾方圆庵记333 米芾复官帖334 米芾公议帖335 米芾海岱帖336 米芾寒光帖337 米芾韩马帖338 米芾贺铸帖339 米芾虹县诗帖340 米芾黄绢本兰亭序跋赞341 米芾惠柑帖342 米芾晋纸帖343 米芾来戏帖344 米芾离骚经345 米芾粮院帖346 米芾临沂使君帖347 米芾留简帖348 米芾乱道帖349 米芾论草书帖350 米芾摹王羲之《大道帖》351 米芾木兰辞352 米芾破羌帖跋赞353 米芾箧中帖354 米芾清和帖355 米芾秋暑憩多356 米芾穰侯出关诗帖357 米芾三吴贴358 米芾砂步帖359 米芾苕溪诗卷360 米芾少意帖361 米芾叔晦季明李太师三帖362 米芾苏太简参政帖363 米芾岁丰贴364 米芾逃暑帖365 米芾提刑殿院帖366 米芾问月诗367 米芾吾友帖368 米芾武帝书帖369 米芾舞鹤赋370 米芾乡石帖(紫金帖)371 米芾小楷千字文372 米芾新恩帖373 米芾行书374 米芾行书手札(28件)高清大彩色375 米芾行书壮观帖376 米芾研山铭377 米芾彦和帖378 米芾元日帖379 米芾张都大贴380 米芾张季明帖381 米芾烝徒帖382 米芾值雨帖383 米芾致伯充尺牍384 米芾致知府大丈夫385 米芾中秋登海岱楼作诗帖386 米芾竹前槐后贴387 米芾蜀素诗帖388 米友仁动止持福帖389 明清精彩扇面书法116张390 南朝宋爨龙颜碑391 倪瓒淡室诗392 欧阳通道因法师碑393 欧阳通泉南生墓志394 欧阳询皇甫诞碑395 欧阳询九成宫醴泉铭两版本396 欧阳询千字文397 欧阳询张翰帖398 欧阳询仲尼梦奠帖辽宁省博物馆399 欧阳询卜商读书帖400 秦河西简牍(秦简)。

南碑述论谢光辉(原载《书法研究》2002年第6期)[内容提要] 碑学和碑派书法以及南北书派问题,是近两百年来书法史上的一个热点论题。

清代学者阮元在他的《南北书派论》和《北碑南帖论》两文中,首先明确提出了南北分派和北碑南帖的观点。

对此,后世的争议颇多,至今聚讼纷纭。

本文通过对三国吴、东晋和南朝等南派碑刻资料的粗略整理,重新提出“南碑”这一概念,以与北碑、南帖相应,并对南碑源流、南碑与南帖、南碑与北碑等相关问题进行了详尽的论述。

[关键词] 南碑北碑南帖三国吴东晋和南朝楷书一南碑论的提出碑学和碑派书法以及南北书派问题,是近两百年来书法史上的一个热点论题。

清代的阮元(1764--1849)在他的《南北书派论》和《北碑南帖论》两文中,首先明确提出了南北分派和北碑南帖的观点。

阮元认为:盖由隶字变为正书、行草,其转移皆在汉末、魏晋之间。

而正书、行草之分为南北两派者,则东晋、宋、齐、梁、陈为南派,赵、燕、魏、齐、周、隋为北派也。

关于两派的承传关系,阮元指出:南派由钟繇、卫瓘及王羲之、献之、王僧虔等,以及智永、虞世南,北派由钟繇、卫瓘、索靖及崔悦、卢谌、高遵、沈馥、姚元标、赵文深、丁道护等,以至欧阳询、褚遂良。

而南北两派在艺术风格上也截然不同:南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识;而篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。

北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜;而蔡邕、韦诞、邯郸淳、卫觊、张芝、杜度篆隶、八分、草书遗法,至隋末唐初,犹有存者。

两派判若江河,南北世族不相通习。

是故短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜。

阮元这个观点的提出,在当时来说,具有振聋发聩的作用,在书法发展史和书学研究史上均有划时代的里程碑式的意义。

这一点是无容置疑的。

但针对南北分派和北碑南帖的观点,后世的争议颇多,至今聚讼纷纭。

和阮元一样同为碑学大师的康有为,在他的名著《广艺舟双楫》一书中就提出了与阮说完全相反的观点。

魏碑书法字帖作品⼤全【珍藏版】魏碑书法字帖作品⼤全【珍藏版】1.《郑⽂公碑下碑》(46196)2.《张猛龙清颂碑》(26593)3.魏碑《张⿊⼥墓志》(16831)4.魏碑《⾼湛墓志》(14069)5.北魏《元怀墓志》(13136)6.(北魏)楷书_张猛龙碑(12210)7.北魏《元倪墓志》(9092)8.魏碑《刘根等造像》(8287)9.北魏《元桢墓志》(7979)10.(北魏)楷书_元显儁墓志铭(7505)11.(南朝_梁)楷书_瘗鹤铭.pdf(7332)12.北魏《元晖墓志》(7074)13.北魏《元略墓志》(6857)14.(东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之⼀(6227)15.(北魏)刘⼴周楷书诚实论卷经第⼗四.pdf(5873)16.(东晋)楷⾪_爨宝⼦碑(5571)17.(北魏)楷书_刁遵墓志(4814)18.(东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之⼆(4381)19.北魏《丘哲墓志》(4242)20.(北魏)楷书_崔敬邕墓志铭(3650)21.显祖献⽂皇帝第⼀品嫔侯夫⼈墓志铭(2764)22.(东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之四(2742)23.(东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之五(2725)24.北魏《王元祥造像》(2672)25.(东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之三.pdf(2334)26.(北魏)楷书_元倪墓志铭(2152)27.北周(六朝)《张僧妙碑》拓本(2070)28.(东晋)楷⾪_王建之墓志(2068)29.(东晋)楷⾪_王兴之夫妇墓志(1975)30.(北魏)楷书_雒州刺史刁惠公墓志铭(1793)31.(北魏)楷书_处⼠王基墓志铭(1702)32.(东晋)楷⾪_⾼崧墓志(1647)33.(东晋)楷⾪_王建之妻刘媚⼦墓志(⽯志、砖志)(1546)34.魏碑《元延明墓志》(1320)35.(东晋)南京吕家⼭⼴平李⽒家族墓志(1310)36.东魏《⽐丘洪宝造像》(1271)37.北魏《城阳王元寿妃菊⽒墓志》(1266)38.(北魏)楷书_显祖嫔侯⾻⽒墓志(1112)39.(北魏)楷书_马振拜等三⼗四⼈为皇帝造像记(1073)40.(北魏)楷书_⽐丘惠感造像(959)来源:1. 《郑⽂公碑下碑》(46196)2. 《张猛龙清颂碑》(26593)3. 魏碑《张⿊⼥墓志》(16831)4. 魏碑《⾼湛墓志》(14069)5. 北魏《元怀墓志》(13136)6. (北魏)楷书_张猛龙碑(12210)7. 北魏《元倪墓志》(9092)8. 魏碑《刘根等造像》(8287)9. 北魏《元桢墓志》(7979)10. (北魏)楷书_元显儁墓志铭(7505)11. (南朝_梁)楷书_瘗鹤铭.pdf(7332)12. 北魏《元晖墓志》(7074)13. 北魏《元略墓志》(6857)14. (东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之⼀(6227)15. (北魏)刘⼴周楷书诚实论卷经第⼗四.pdf(5873)16. (东晋)楷⾪_爨宝⼦碑(5571)17. (北魏)楷书_刁遵墓志(4814)18. (东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之⼆(4381)19. 北魏《丘哲墓志》(4242)20. (北魏)楷书_崔敬邕墓志铭(3650)21. 显祖献⽂皇帝第⼀品嫔侯夫⼈墓志铭(2764)22. (东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之四(2742)23. (东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之五(2725)24. 北魏《王元祥造像》(2672)25. (东晋)⾼句丽好⼤王碑清杨守敬双钩本之三.pdf(2334)26. (北魏)楷书_元倪墓志铭(2152)27. 北周(六朝)《张僧妙碑》拓本(2070)28. (东晋)楷⾪_王建之墓志(2068)29. (东晋)楷⾪_王兴之夫妇墓志(1975)30. (北魏)楷书_雒州刺史刁惠公墓志铭(1793)31. (北魏)楷书_处⼠王基墓志铭(1702)32. (东晋)楷⾪_⾼崧墓志(1647)33. (东晋)楷⾪_王建之妻刘媚⼦墓志(⽯志、砖志)(1546)34. 魏碑《元延明墓志》(1320)35. (东晋)南京吕家⼭⼴平李⽒家族墓志(1310)36. 东魏《⽐丘洪宝造像》(1271)37. 北魏《城阳王元寿妃菊⽒墓志》(1266)38. (北魏)楷书_显祖嫔侯⾻⽒墓志(1112)39. (北魏)楷书_马振拜等三⼗四⼈为皇帝造像记(1073)40. (北魏)楷书_⽐丘惠感造像(959)。

《高湛碑》

《高湛碑》又称《高湛墓志》,全称《魏故假节督齐州诸军辅国

将军齐州刺史高公墓志铭》,东魏元象二年(公元539年)十月刻,清

乾隆十四年(1749年)山东德州运河岸崩时出此石。楷书25行,行

27字。书法秀劲温雅,字形方扁,运笔雅正含蓄。此志曾归德州封

大受,与北魏《高庆碑》、《高贞碑》齐名,合称“德州三高”。中国

国家图书馆所藏。此处所收入的是中国国家图书馆所藏的本子,上

钤“贾氏金石”白文方印,后有吴荣光、汪鸣相、胡仁颐等人题跋。

据方若、王壮弘《校碑随笔》云,此志出土时几无损字,初拓本首

行“魏”字、“遐流”二字不损,后损字日多。