传统针刺手法及郑氏针法的临床应用解读

- 格式:pdf

- 大小:11.81 MB

- 文档页数:67

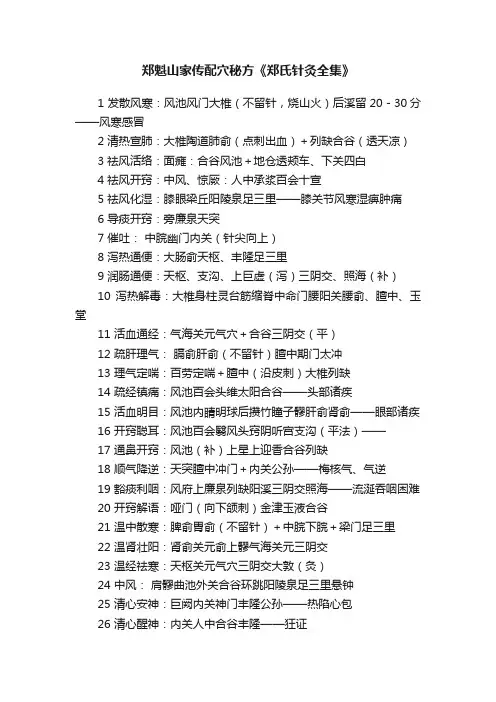

郑魁山家传配穴秘方《郑氏针灸全集》1 发散风寒:风池风门大椎(不留针,烧山火)后溪留20-30分——风寒感冒2 清热宣肺:大椎陶道肺俞(点刺出血)+列缺合谷(透天凉)3 祛风活络:面瘫:合谷风池+地仓透颊车、下关四白4 祛风开窍:中风、惊厥:人中承浆百会十宣5 祛风化湿:膝眼梁丘阳陵泉足三里——膝关节风寒湿痹肿痛6 导痰开窍:旁廉泉天突7 催吐:中脘幽门内关(针尖向上)8 泻热通便:大肠俞天枢、丰隆足三里9 润肠通便:天枢、支沟、上巨虚(泻)三阴交、照海(补)10 泻热解毒:大椎身柱灵台筋缩脊中命门腰阳关腰俞、膻中、玉堂11 活血通经:气海关元气穴+合谷三阴交(平)12 疏肝理气:膈俞肝俞(不留针)膻中期门太冲13 理气定喘:百劳定喘+膻中(沿皮刺)大椎列缺14 疏经镇痛:风池百会头维太阳合谷——头部诸疾15 活血明目:风池内睛明球后攒竹瞳子髎肝俞肾俞——眼部诸疾16 开窍聪耳:风池百会翳风头窍阴听宫支沟(平法)——17 通鼻开窍:风池(补)上星上迎香合谷列缺18 顺气降逆:天突膻中冲门+内关公孙——梅核气、气逆19 豁痰利咽:风府上廉泉列缺阳溪三阴交照海——流涎吞咽困难20 开窍解语:哑门(向下颌刺)金津玉液合谷21 温中散寒:脾俞胃俞(不留针)+中脘下脘+梁门足三里22 温肾壮阳:肾俞关元俞上髎气海关元三阴交23 温经祛寒:天枢关元气穴三阴交大敦(灸)24 中风:肩髎曲池外关合谷环跳阳陵泉足三里悬钟25 清心安神:巨阙内关神门丰隆公孙——热陷心包26 清心醒神:内关人中合谷丰隆——狂证27 清肺止咳:肺俞尺泽列缺+少商商阳+大椎28 清热理中:尺泽委中(刺络)+中脘天枢足三里——霍乱29 清热解毒:翳风颊车合谷商阳少商——痄腮温毒咽肿30 补中益气:中脘天枢足三里+气海31 培元止泻:中脘天枢气海+腰俞会阳32 升提举陷:中脘天枢足三里+气海梁门33 养心定痛:心俞(不留针)膻中巨阙内关34 升提摄血:隐白行间(向上斜刺)人中35 回阳固脱:人中神阙关元腰+腰俞会阳36 消食导滞:上脘中脘天枢、三关(点刺)37 消坚散结:阿是(围刺)人迎天髎曲池——癌肿瘰疠38 排脓消肿:阿是大椎合谷。

郑魁山教授,1918年12月生于河北省安国县的针灸世家。

从16岁随父著名针灸专家郑毓琳先生学医,系统学习了《内经》、《难经》、《针灸甲乙经》等中医经典。

20岁时学成行医于安国、保定等地,1943年赴北平行医,1947年考取中医师,独立开业。

1951年从国家卫生部中医进修学校毕业后,与同道栾志仁等针灸界同仁创办北京/…安门联合诊所,任针灸顾问。

1951—1953年协助北京中医学会创办北京中医学会针灸研究班和针灸门诊部。

1952年受国家卫生部派遣任赴山西医疗队队长。

1954年仟华北中医实验所针灸主治医师,并受聘在政务院(国务院)医务室为中央首长诊疗疾病。

1955~1969年在卫生部中医研究院针灸研究所任主治医师兼第三研究室负责人,从事传统针法研究。

1957年与北京协和医院协作研究“视神经萎缩”,任副组长。

1960年与协和等10个医院协作研究“经络实质”,任组长。

1956~1966年分另,J在中医研究院高师班、国际专L灸班和前苏联、印度、朝鲜等外国专家班任教。

1970年调到甘肃省成县医院,任中医科主任、副主任医师。

积极投身于治病救人,在为广大患者服务的工作中,治愈了大量的危重病人,使自己的临床经验更加丰富。

在这一时期还整理了几十年来针灸理论研究、临床实践和教学等1982年调入甘肃中医学院针灸教研室,主要从事教育工作,1985年与其他同志一道共同创建了针灸系,并任针灸系第一任主任,后因年事已高改任名誉系主任、教授。

1992年甘肃中医学院针灸系经国务院学位委员会批准创建了学院唯一的硕士研究生培养点,其担任研究生导师组组长。

在这一时期,他还任职中国针灸学会、北京飞达国际保健城医学专家理事会理事,在中国针灸学会针法灸法分会、中华针灸进修学院、振兴针灸函授学院、中国国际交流出版社等学术组织和实体,并受聘于《新编针灸大辞典》、《中国大陆名医大典》、《世界名人录》编委会,任顾问。

现还任职《世界针灸杂志》英文版编委、甘肃郑氏针法研究会会长、中国针灸专家讲师团教授、国际针灸医师水平考核委员会委员、日本后藤学院客座教授、英国东方医学院教授、兰州中医药学会荣誉理事长及甘肃省卫生厅中医药人员高级职务评审委员会评委和省教委高校教师职称评审委员会医学学科评议组成员。

浅谈中医文化的传承与发展──以针灸技术为例摘要:针灸为我国传统医学中独具特色的疗法之一,是中医学的重要组成部分。

中医针灸历史悠久、内涵丰富、疗效确切,来源于最为原始的疾病对抗方法,进而发展成为一门具有理论支持和临床效果的特色学科,并走入世界舞台绽放出夺目光彩。

从针灸的起源、发展、传承过程等方面做综述分析,探究其发展和传承规律,进而指导中医针灸的现代发展和传承。

关键词:中医针灸;灸法;微针调气针灸为我国传统医学中独具特色的疗法之一,是中医学的重要组成部分。

中医针灸历史悠久、内涵丰富,早在战国时期就有文字记载,来源于最为原始的疾病对抗方法,进而发展成为一门具有理论支持和临床效果的特色学科。

经历近现代医学的严重冲击,不衰反荣,并走入世界,在世界舞台绽放出夺目光彩。

本文就针灸的起源、发展、传承过程做综述分析,探讨其发展和传承的规律,进而指导中医针灸的现代发展和传承。

一、中医文化中的针灸技术(一)何为“中医针灸术”?中医针灸以中医基础理论为指导,以经络、腧穴理论为基础。

传统中医针灸认为穴位有特异性,并根据其特殊治疗作用,将穴位进行归类,如五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴等,在临床应用时也有其配伍的方法和原则。

而西方针灸目前尚没有形统一的理论,有人认为是最少地针刺有限的穴位,有人认为是针灸治疗区的确定,有人认为是在紧张的肌肉激痛点皮下的针刺,还有人认为治疗应该更符合神经生理学的概念。

因此西方针灸不讲穴位,其主要理论是局部的轴突反射、背根反射、同节段和跨节段的神经调节以及中枢神经系统的调节效应等。

与中医观点不同的是,西方针灸不包含中医“阴、阳、气”等概念,认为对于传统穴位的刺激很有可能就是对神经系统的感觉刺激,其发挥效应的机制主要包括 3个方面:局部效应、脊髓节段效应及脊髓上效应。

中医针灸术的历史发展针灸起源与发展针灸起源于远古时期最为原始的火灸石熨、针刺放血、刺痈排脓等治疗方法,在长期的实践中得到升华和总结,进而形成一套完整的理论体系。

“西北针王”郑魁山“过眼热”等针法解析(收藏)郑魁山先生为中国著名针灸大家,临证以手法治疗疑难杂症而著称,“温通针法”即是先生在数十年的临床实践中,独创的治疗各种疑难杂证的特色针刺手法。

该手法补泻兼施,能激发经气并通过推弩守气,推动气血运行,使气至病所,具有温经通络化痰浊,祛风散寒,行气活血,扶正祛邪的作用。

郑魁山“过眼热”针法来自灵素馆 00:00 12:00一、过眼热针法以风池穴为主施温通针法,使热感传导至眼区,称为“过眼热”针法。

用以治疗各种眼疾常获良效。

风池穴处针感较明显,但临床不掌握针刺要领,无针感传导,则影响疗效。

古人云“气至而有效”,所以促使针感沿经络传至病所是提高疗效的重要手段。

风池穴为少阳经与阳维脉、阳跷脉的交会穴,针刺得当可使针感循少阳经、阳维脉、阳跷脉的走向而达眼、耳、额颞部,这也是风池穴可治疗五官疾病的原理。

操作方法患者正坐,自然体位,督脉风府旁斜方肌外侧,枕骨下凹陷中取穴。

选用1寸毫针,双手配合针尖朝向对侧目内眦进针~寸,进针后,刺手仔细体会针下气至感觉,得气后再行温通针法,使眼部产生温热舒适感,守气1~3分钟,守气后出针,按压针孔。

常用配穴:攒竹、太阳、内关、光明、太冲透涌泉等。

二、穿胛热针法取天宗穴为主施用温通针法,使热感传导至肩、臂部,起到散寒止痛的作用,称为“穿胛热”针法。

治疗风寒湿侵袭所致的上肢麻木疼痛和肩凝症等。

天宗穴为手太阳小肠经穴,位于肩胛冈下窝,古人有“肩重,肘臂痛不可举,天宗主之”之说。

天宗穴用一般之刺法往往不易产生针感传导及温热感,采用温通针法则可使针感定向传导扩散并在肩关节局部产生温热感,通利关节,温经活络止痛。

1.治疗肩周炎操作方法患者取俯伏位,在天宗穴处用指压法找到敏感点,左手拇指为押手,右手持寸毫针直上斜刺1寸左右,得气后即行温通针法,使针感沿肩胛传至肩关节部,守气1~3分钟,使患者肩关节部感到温暖舒适,然后退针至皮下,出针,按压针孔。

嘱活动肩关节数次,再取侧卧位,针肩前、肩髃、肩贞、条口穴,行温通针法,留针20分钟。

名老针灸专家经验集---八法治疑难杂症,郑魁山临证经验“八法”治疑难杂病---郑魁山临证经验郑魁山(1918-2010),男,河北省安国县人,全国首批名老中医药学术经验继承指导老师、甘肃省首届名中医、国务院特殊津贴享受者、号称“西北针王”、“中国针灸当代针法研究之父”。

生于1918年12月,16岁跟随父亲郑毓林学习针灸医学。

1942年和父亲赴北平行医。

1947年考取中医师,1951年和高风桐等创办北京市中医学会针灸研究班。

1952年7月与栾志仁等创办北京市广安门联合诊所。

1953年3月协助北京中医学会创办针灸门诊部。

1954年3月任华北中医实验所针灸主治医师,1955?196年在卫生部中医研究院针灸研究所任主治医师兼第三研究室负责人,1970年1月下放后留甘肃省工作。

著作有《针灸集锦》、《子午流注与灵龟八法》。

曾任甘肃中医学院针灸系名誉主任,中国针灸学会理事,甘肃省针灸学会副会长。

出版专著14册,其中《针灸集锦》获甘肃省新长征优秀作品一等奖,日本京都中医研究会1983年翻译成日文出版;《子午流注与灵龟八法》,台湾千华图书出版公司1989年用繁体字出版;《点校·针灸大全》、《针灸问答》、《针灸补泻手技》,日本东洋学术出版社1991年用日文出版。

临床和科研实践,创立了汗、吐、下、和、温、清、消、补的“针灸治疗八法”。

1961年12月,郑魁山与朝鲜实习班留影(后排右三)图1在美国演示郑氏针法图2郑魁山在为研究生上课图3郑魁山和学生黄龙祥合影(中国中医科学院针灸研究所副所长、世界针联执委,右一)图4学术特点和医疗专长在长期从事针灸学的临床、科研与教学活动中,郑氏对针灸学理论与传统手法,以祖国医学的辨证施治,基础理论,汗、吐、下、和、温、清、补、消“八法”为指导,努力探索针灸配穴和针刺手法的应用规律。

双手操作,重用左手,注意总结疑难杂症的治疗,在传统手法的基础上,对“烧山火”、“透天凉”等手法去繁就简、精练手法;在古代“子午流注”、“灵龟八法”论述的基础上,根据个人经验,改革旧图,研制新的临床应用盘。

针灸7大流派及擅长针法,看看你属于哪一派?通过梳理我国几千年来的针灸学术成就,提炼综述了现代几大针灸流派的学术思想和特色技术,供大家了解。

澄江针灸学派澄江针灸学派是上世纪30年代以来,在中西医冲突、汇通与交流的社会背景下,由著名中医学家、针灸教育家、南京中医药大学首任校长承淡安先生所倡引,以苏南地区为中心,辐射全国乃至欧美的中医流派,江阴古称“澄江”,因而海内外弟子门生共同将本学派名之曰“澄江针灸学派”。

澄江针灸学派是现代针灸学科体系、针灸高等教育体系与现代针灸科研体系的奠基力量。

澄江针灸学派的学术力量仍然活跃在海内外医疗与教育机构,致力于进一步拓展针灸学术影响,推动针灸学教育与科研的进步。

承淡安主要学术观点与贡献1、强调针灸的科学与临床价值针对全盘否定中国传统文化的社会思潮,承淡安基于自己临床实践中的观察和体验,并在比较中、西方医学理论体系后,提出:“西洋科学,不是学术唯一之途径;东方学术,自有其江河不可废之故。

何也?凡能持之有故,言之成理者,即成一种学术。

西洋科学,能持之有故,言之成理,东方学术亦能之。

而针灸学术之神奥,却有不能言之尽成理者,此由古书晦涩,后人不能通之,非其本身不通也……即须将古书晦涩之理,细加考证……自己明白,使人皆明白,此即谓之科学。

”在针灸研究、教学实践中,承淡安一方面强调首先要弄清中医学理,并从临床上去摸索和证实阴阳、五行、营卫、气血,以及解剖学上难以理解和认识的经络,才能提示针灸治病机理。

另一方面,在学习研究的基础上,积极将日本对针灸的研究方法和成果吸纳到自己的著作中,并试图运用巴甫洛夫神经反射理论,阐述针灸作用机理。

对于针灸的临床价值,承淡安用“便利、速效、经济”三个词进行了总结,认为针灸治病,简便易行,收效倍速,利国利民,是普通百姓降低医疗费用之首选。

面对缺医少药的抗战后方,他还曾发出“针灸也能救国”的呐喊。

2、将现代解剖学引入腧穴理论,阐明腧穴内涵承淡安认为,作为针灸施术的刺激点,医者必须明晰腧穴的定位结构。

针灸针刺手法你做对了吗?老中医教你各种进针、行针、补泻手法!针灸作为中医的一部分,它脱离不了整个中医的理论体系,要想辨证施治,必须要学习中医基础理论和中医诊断学。

针灸,是针法和灸法的合称。

是研究各种刺法和灸法的操作方法、临床运用及作用原理的一门学科。

我们本次主要讲的是针刺手法即针法。

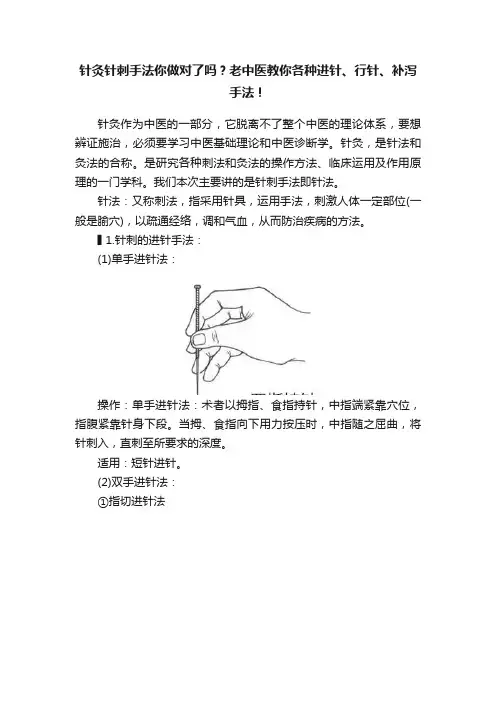

针法:又称刺法,指采用针具,运用手法,刺激人体一定部位(一般是腧穴),以疏通经络,调和气血,从而防治疾病的方法。

▌1.针刺的进针手法:(1)单手进针法:操作:单手进针法:术者以拇指、食指持针,中指端紧靠穴位,指腹紧靠针身下段。

当拇、食指向下用力按压时,中指随之屈曲,将针刺入,直刺至所要求的深度。

适用:短针进针。

(2)双手进针法:①指切进针法操作:用左手拇指或食指或中指的爪甲切按在腧穴位置上,右手持针,紧靠左手指甲面将针刺入腧穴。

适用:短针进针。

②舒张进针法操作:用左手食、中二指或拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤向两侧撑开,使皮肤绷紧,右手持针,使针从左手食、中二指或拇、食二指的中间刺入。

适用:皮肤松弛部位得腧穴。

③夹持进针法操作:左手拇食二指持捏消毒的干棉球,夹住针身下端,露出针尖,将针尖固定于针刺穴位的皮肤表面位置,右手持针柄,使针身垂直,在右手指力下压时,左手拇食二指同时用力,两手协同将针刺入穴位皮肤。

适用:此法适用于长针的进针。

④提捏进针法操作:左手拇、食二指将所刺部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的上端将针刺入。

适用:适用于皮肤浅薄部位(如印堂、列缺)的进针。

▌2.针刺的行针手法:行针又名运针,是指将针刺入腧穴后为使之得气,调节针感和进行补泻而施行的各种针刺手法。

行针基本手法:提插法、捻转法。

行针辅助手法:循法、弹柄法、刮柄法、摇柄法、挫柄法、震颤法。

(1)提插法:操作:将针刺入腧穴一定深度后,施以上提下插动作的操作手法。

(这种使针由浅层向下刺入深层的操作谓之插,从深层向上引退至浅层的操作谓之提,如此反复地上下呈纵向运动的行针手法,即为提插法)。

传统针灸思想及五输穴的临床应用(郭廷英)部分笔记文末有福利郭廷英老爷子被誉为“郭一针”,重视针灸经典理论和临床基本功,特别擅长运用五输穴治疗各类顽疾。

常以“生平无大计,针尖度春秋”自勉。

听老爷子讲座时本来录音了,怎奈并未录制成功,150分钟的课程,仅记录下了零星笔记,实在可惜了。

虽然残缺,仍愿与未参加讲座的人共享。

做人梯不足,做垫脚石有余。

学好针灸,其乐无穷。

学针灸要加紧基本功锻炼。

要熟记经络循行走向和主病。

做针灸,要按规矩来。

听说扎针要多扎几个才好?错!为啥,因为穴位与穴位之间有拮抗作用,会减弱疗效。

要知道穴性,要知道经络都有什么病变,知道为什么得病。

怎样才能成为合格的医生?好好学习!针灸很重要的是配穴原则。

用五输穴辩证,取两三个穴位就可以了,不用扎那么多。

扎上一针,有效,那就再捻转一下,效不更方,继续捻转。

就不用扎第二针了。

这就像在黑暗的地方,点亮了一盏灯,灯光已经很亮了,就不用再点蜡烛了吧!井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

在五输穴中,配穴是扎针基础的基础。

除了熟知五输穴,还要熟知原穴络穴,十二经脉,十五络脉,奇经八脉。

有人来看病,十五络脉的症候中,必有一个跟他关系密切。

学习针灸,太简单,太简单,太简单;不明经络,太困难,太困难,太困难。

奇经八脉储蓄了人体的正气,就如同水库的作用一样。

不懂经络,算不上针灸医生。

我工作了五六十年,还记得(这些经脉循行原文),但为什么你毕业还没几天就忘了!?你的记性还不如我一个老头子?你不会治这个病,那别人就不得这个病了干这一行,不是挣不了钱,而是有钱你就能得着吗?要是有本事,钱不知不觉就来了。

就怕你没真本事,社会上太需要有本事的人了。

治病的时候不用必须扎针,工具可以随手而来,比如钥匙环啥的,知道他毛病在哪,也可以用点穴的方法治疗。

有坐骨神经痛患者,点天宗而愈。

因为天宗对应环跳。

脚的外踝扭了,选阳池治疗而愈。

扎上之后多活动,期间要捻针。

“西北针王”郑魁山家传针灸基本功及八大针刺手法·基本功是硬本领,得天天练,不断地练,日积月累从无到有,由浅到深,经过生疏到达熟练。

这不仅对初学的人来说非常重要,对于那些中医针灸学术有一定基础的同道来说,也是很重要的,理由很多,主要的是基本功一定要熟练。

就以读《灵枢经》、《针灸大成》来说吧,如果能做到不加思考,张口就来,动手就做,到临床应用时,不但能触机即发,左右逢源,还会得心应手,熟能生巧。

否则,在读书时虽能背诵,到了应用时一有障碍,就想不起来或想不全面了。

这是因为读书不够认真,基本功不够熟练的缘故。

所以学习期间要天天练,工作期间也要抓紧业余时间不断地练,才能练好基本功。

针灸医生在病人面前,一切为了病人,认证靠诊断准,治疗靠方穴熟、手法精,病症无穷,方穴众多,基本功不扎实,就不能得到很好的疗效。

比如在门诊或病房工作中写病历,一方面要注意四诊八纲、理法方穴术的一致性,还要注意辨证与辨病相结合,既要有整体与局部相结合的观念,又要注意病位与症状的关系,才能写出较完整的病历。

中医针灸学,初学入门比较容易,学精学深比较困难,不下苦功夫认真揣摩钻研,是达不到精益求精的。

中医针灸学术,一般的学会了四诊八纲、理法方穴,好像就已经掌握了中医针灸的诊断和治疗,其实,这只是学会了似下象棋的跳马、出车、“将军”等初步的东西而已。

病证有千百种,方穴有千百个,手法也有几十种,各种病证都有它的本质与特征,应针对其本质与特征进行治疗,否则就会使辨证施治庸俗化,肤浅而不深入,能治疗一般的病,不能治疗特殊的病,能治疗小病、轻症,不能治疗大病、重症。

每种病证都有它的前、中、后的阶段性,还有性别、年龄、体质、气候等的复杂性,再加上阴阳、虚实的错综混淆,只凭一方几穴、一种手法,想要控制住病证的全过程,往往是不可能的。

有不少学习中医针灸的同道,停留在“对号入座”上,选定一病一方、几个穴位、某种手法,一直治疗下去,效果不佳,也不变换处方、穴位和手法。

国医大师贺普仁首度公开秘籍?“一针一得〞针灸临证秘法?作者钟健夫贺普仁:字师牛,号空水,首届国医大师。

1926年5月出生,自幼师从京城针灸名家牛泽华,22岁悬壶应诊,1956年调入北京中医医院,任针灸科主任30年之久,1990被国家中医药管理局授予“全国名老中医〞。

贺老德艺双馨,一生以“以医治人,以义正己〞为座右铭,在50多年的医疗理论中,博采众家之长,创立了“病多气滞,法用三通〞的中医针灸病机学学说和独具特色的针灸治疗体系一贺氏三通法。

著有?针灸治痛?、?针具针法?、?针灸歌赋临床应用?、?毫针疗法图解?、?火针疗法图解?、?三棱针疗法图解?等书。

主编推荐:?“一针一得〞针灸临证秘法?是中医书友会继“彭静山先生针灸秘传十八绝招〞之后的又一针灸雄文,可以说是贺普仁先生一生的干货,称之为“秘籍〞一点都不夸张。

贺老在第一秘手抄本第81条结尾处做了专门备注:“以上为第一秘。

共计捌拾壹症。

不轻传。

诚者主动传。

〞科技时代,秘籍得之太易,特别希望诸君珍惜。

能看到这篇文章,相信您是诚者,主动传之。

贺普仁从医七十年首度公开秘籍:不轻传,诚者主动传!一、针灸界的“九阴真经〞第一眼看到?“一针一得〞针灸临证秘法?〔以下简称?一针一得?,全书同〕,我们很惊讶,竟然是“手抄本〞,而且是毛笔字!流利有力的行书,写在一叠空白的“北京市中医医院门诊初诊病人统计表〞背后,一字一字,集腋成裘。

稿纸已经发黄,这是一叠年深月久的记忆,令人想起金庸小说里威力无比的武林秘籍“九阴真经〞。

翻开?一针一得?,一页页,一行行,一条条,记录了针灸治疗300多种病症最简易的独穴秘法!1979年6月贺普仁在第一秘第81条结尾处做了专门备注:“以上为第一秘。

共计捌拾壹症。

不轻传。

诚者主动传。

〞秘法,贺普仁的秘法,岂非中国针灸界的秘籍?当然,“九阴真经〞是虚构的杀人秘籍,“针灸临证秘法〞却是真实的救人秘术!贺普仁的孩子没有见过。

贺普仁的弟子也没有见过。

孙大为一针疗法笔记摘要:一、引言1.介绍孙大为一针疗法2.说明笔记的来源和价值二、孙大为一针疗法的基本原理1.孙大为一针疗法的起源和发展2.疗法的基本原理和特点三、孙大为一针疗法的主要治疗病症1.神经系统疾病2.消化系统疾病3.呼吸系统疾病4.循环系统疾病四、孙大为一针疗法的治疗方法和技巧1.选穴原则2.进针技巧3.得气与补泻手法五、孙大为一针疗法的临床应用与实践1.临床案例分析2.治疗效果评价3.注意事项及禁忌症六、孙大为一针疗法在我国的地位与影响1.学术界的认可与评价2.在我国传统医学中的重要性3.对现代医学的启示和贡献七、结论1.总结孙大为一针疗法的主要内容2.展望孙大为一针疗法的发展前景正文:孙大为一针疗法是我国著名的针灸学家孙思邈所创立的一种针灸治疗方法。

该疗法以独特的理论体系和显著的治疗效果在我国传统医学领域占有重要地位。

本文将结合孙大为一针疗法笔记,对其基本原理、治疗病症、治疗方法及技巧等方面进行详细阐述。

一、引言孙大为一针疗法,起源于隋唐时期,是我国针灸学的重要流派之一。

孙思邈,被誉为“针灸之祖”,他在长期的医疗实践中,创立了这套富有特色的针灸疗法。

孙大为一针疗法笔记,记录了孙思邈的针灸治疗经验和心得,对于后世学习和研究针灸学具有极高的价值。

二、孙大为一针疗法的基本原理孙大为一针疗法以中医理论为基础,结合道家养生思想,形成了自己独特的理论体系。

该疗法主张“经络脏腑,一气贯通”,强调通过调整气血阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

同时,孙大为一针疗法注重实证,强调因时因地因人而异,灵活运用针灸治疗方法。

三、孙大为一针疗法的主要治疗病症孙大为一针疗法广泛应用于神经系统、消化系统、呼吸系统、循环系统等疾病的治疗。

如在治疗头痛、失眠、高血压、糖尿病等方面具有显著疗效。

四、孙大为一针疗法的治疗方法和技巧孙大为一针疗法在选穴、进针、得气与补泻等方面具有独特的技巧。

选穴原则主张“以痛为输”,即选取病痛部位附近的穴位;进针技巧强调“快、准、轻、巧”,使患者在治疗过程中感觉舒适;得气与补泻手法则是根据患者的病情和体质,运用不同的针灸手法,以调整气血阴阳平衡。

郑魁山临证针法经验介绍[摘要]精选了郑老在揣穴、进针、行针候气、守气等几个方面的临证实践经验。

突出介绍了取穴、进针应双手操作、重用左手的具体方法和必要性,善用温通法治疗疑难杂症的经验,”热补”及”凉泻”的操作手法,改革、研制的新型子午流注临床应用盘。

[主题词]名医经验;刺法>1双手操作,重用左手左手揣穴,右手辅助:是以左手拇指或食指揣摸被针穴位处肌肉之厚薄,孔隙之大小,确定进针的方向和深浅,并将妨碍进针的肌腱、血管等组织分开。

遇到关节、筋骨覆盖的穴位,右手握住患者肢体左右旋转、滚摇、屈伸、升降、抬举等活动,使穴位暴露,然后左手拇指或食指指尖切按住穴位皮肤,以备右手进针。

右手进针,左手候气:为了使进针准确、无痛、得气快,常用”指切速刺法”,是以左手拇指或食指切按住针刺部位,右手持针迅速刺入0.1~0.3寸,再缓慢进针,左侧押手保持不动,随时触及针下气至冲动,候到气至,及时施用补泻手法,不可错过时机。

例如针内睛明穴创用”压针缓进法”,用左手食、中指或拇、食指分开上下眼睑,右手进针,在眼球鼻侧泪阜边缘半月形皱壁处缓慢将针压入0.5~1寸(不做捻转提插)。

左手关闭,气至病所:右手将针刺入穴位以后,左手一旦触到针下气至冲动,为使针感沿经脉向上传导,左侧押手用”关闭法”,按压在针穴的下方,并协同右手与针一起向上推进,两手互相配合,同时努力,才能”气至病所”或使感觉传到预定的处所。

此外,使用补泻手法后,当患者有舒适感觉时,要用”守气法”,并根据病情需要保持感觉维持一定的时间,这也是应用针刺手法取得疗效的关键。

2重视”八法”的应用汗法:是选取某些经穴和针刺施用发汗手法,开泄肌表,驱邪外出治疗表证的一种法则。

如针治风寒表证,取风池、大椎、合谷等穴,用烧山火手法,发汗解表,驱邪外出。

若体虚患者,必须使用汗法时,可先刺足三里补气,或刺照海滋阴,然后再行发汗,以达到驱邪而不伤正的目的。

吐法:就是利用针刺经穴和催吐手法,引导病邪从口吐出,治疗痰阻咽喉,胸满脘胀的一种法则。