七年级语文上册导学案

- 格式:doc

- 大小:376.50 KB

- 文档页数:51

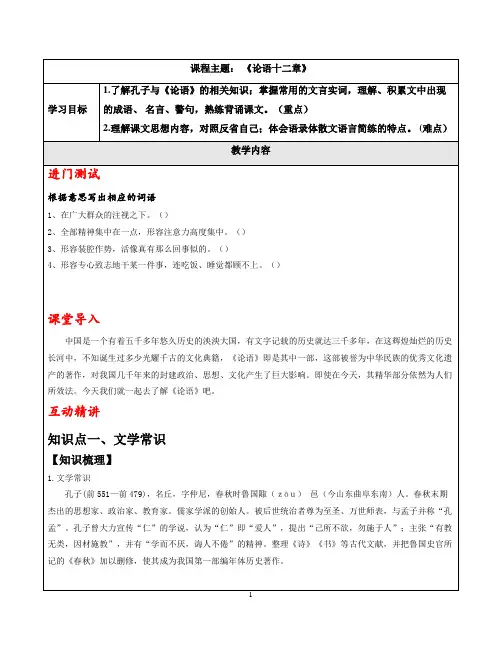

课程主题:《论语十二章》学习目标1.了解孔子与《论语》的相关知识;掌握常用的文言实词,理解、积累文中出现的成语、名言、警句,熟练背诵课文。

(重点)2.理解课文思想内容,对照反省自己;体会语录体散文语言简练的特点。

(难点)教学内容进门测试根据意思写出相应的词语1、在广大群众的注视之下。

()2、全部精神集中在一点,形容注意力高度集中。

()3、形容装腔作势,活像真有那么回事似的。

()4、形容专心致志地干某一件事,连吃饭、睡觉都顾不上。

()课堂导入中国是一个有着五千多年悠久历史的泱泱大国,有文字记载的历史就达三千多年,在这辉煌灿烂的历史长河中,不知诞生过多少光耀千古的文化典籍,《论语》即是其中一部,这部被誉为中华民族的优秀文化遗产的著作,对我国几千年来的封建政治、思想、文化产生了巨大影响。

即使在今天,其精华部分依然为人们所效法。

今天我们就一起去了解《论语》吧。

互动精讲知识点一、文学常识【知识梳理】1.文学常识孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜东南)人。

春秋末期杰出的思想家、政治家、教育家。

儒家学派的创始人。

被后世统治者尊为至圣、万世师表,与孟子并称“孔孟”。

孔子曾大力宣传“仁”的学说,认为“仁”即“爱人”,提出“己所不欲,勿施于人”;主张“有教无类,因材施教”,并有“学而不厌,诲人不倦”的精神。

整理《诗》《书》等古代文献,并把鲁国史官所记的《春秋》加以删修,使其成为我国第一部编年体历史著作。

2.背景资料《论语》是记录孔子和他的弟子言行的一部语录体著作,共20篇。

内容以教育为主,包括哲学、历史、政治、经济、艺术、宗教等方面,从中可以看出当时社会的政治生活情况以及孔子和他的弟子们的人格修养、治学态度和处世方法等。

3.重点字音字形论语(lún) 说(yuè) 愠(yùn) 三省(xǐng)曾子(zēng) 传(chuán) 不习乎逾(yú) 罔(wǎng)殆(dài) 一箪食(dān) 曲肱(gōng) 笃志(dǔ)【例题精讲】例1.填空。

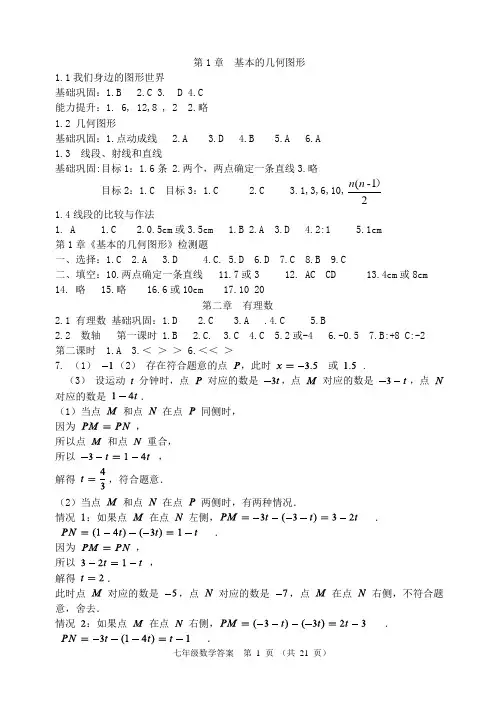

第1章基本的几何图形1.1我们身边的图形世界基础巩固:1.B 2.C 3. D 4.C能力提升:1. 6, 12,8 , 2 2.略1.2 几何图形基础巩固:1.点动成线 2.A 3.D 4.B 5.A 6.A 1.3 线段、射线和直线基础巩固:目标1:1.6条 2.两个,两点确定一条直线3.略目标2:1.C 目标3:1.C 2.C 3.1,3,6,10,21-()nn1.4线段的比较与作法1.A 1.C2.0.5cm或3.5cm 1.B 2.A 3.D4.2:15.1cm第1章《基本的几何图形》检测题一、选择:1.C 2.A 3.D 4.C. 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C二、填空:10.两点确定一条直线 11.7或3 12. AC CD 13.4cm或8cm14.略 15.略 16.6或10cm 17.10 20第二章有理数2.1 有理数基础巩固:1.D 2.C3.A .4.C5.B2.2 数轴第一课时 1.B 2.C.3.C4.C5.2或-46.-0.57.B:+8 C:-2第二课时 1.A 3.<>> 6.<<>7. (1)(2)存在符合题意的点,此时或 .(3)设运动分钟时,点对应的数是,点对应的数是,点对应的数是.(1)当点和点在点同侧时,因为,所以点和点重合,所以,解得,符合题意.(2)当点和点在点两侧时,有两种情况.情况:如果点在点左侧,..因为,所以,解得.此时点对应的数是对应的数是在点右侧,不符合题意,舍去.情况:如果点在点右侧,..因为 , 所以 ,解得 .此时点对应的数是,点 对应的数是在点 右侧,符合题意.分钟或 分钟时点 到点,点 的距离相等.2.3 相反数与绝对值基础巩固:1.C 2.B .3.<> > 4.±5 5.±3 6.2,9 7.D 8.< 9.√× 10.A 11.C第二章 《有理数》的复习与检测达标测试:1.82.-10,63.±714.<>5.-5,26.A,7.B8.D9.D 10.B 11.C 12.9.4升 13.±5 14.>< <>第3章有理数的运算3.1有理数的加法与减法 第一课时1. (1)+10 (2)61(3)-16 (4)7 2.(1)9 (2)-11.8 (3)0 (4)31-3.1225元 第二课时1. (1)2 (2)0 (3)-9.4 1.(1)回到原点 (2)12厘米2. 25第三课时1(1).-7 (2)31- 2. 8 3. 0 3.2第一课时1. — + + + + 02.(1)36 (2)201- (3)0 (4)-1 3.-2008或2010第二课时1. -210(2)02.(1)11 (2)-110第三课时1.A2.C3.C4.B5.36.57.< < >=8.(1)7 (2)21-(3)0(4)2516(5)95- (6)-16 3.3有理数的乘方第一课时:基础巩固:1.343-)(2.2,4,-163.D4.A.5.D.6.64,625,27,316_1.D2.1,-1第二课时:1.C 2.C 3.C 4.3.0 5.(1)1.2×1014 6.9 ×105 (2)4×108秒3.4 基础巩固 :目标1.(1)916- (2)36 (3)33 (4)-1 目标2计算:(1) 532- (2) -3.3(3) -27(4)85目标3 -50基础巩固:1.-1,1 2.0,0 3.-20 4.645 5.6×1066. D7.D8.-26 ,311_,0 9.-25,0 第三章 《有理数的运算》检测题1. B2.B3.B4.C5.C6.B7.B8.B9.C 10.B 11.A 12.C 13.D 14.-4 15.1 16.-10 17.a-b 18.-2a-2c `19.-1006 20.0.0036 ,566 21.21 ,-2,41, 22.-27 23.1 24. -2x 25.6.5×10726.1,0 27.-0.73,-1.5,-14,181-,-2.9 28.0 29.112017m--m 30.43 31.13或-11 32.51-1178-青岛版七年级上册导学案答案第4章《数据的收集、整理与描述》§4.1 普查与抽样调查基础巩固:1、D 2、C 3、③ 4、(1)普查(2)抽样调查(3)普查 §4.2 简单随机抽样简单随机抽样的主要特点有 (1)总体的个体数有限;(2)样本的抽取是逐个进行的,每次只抽取一个个体;(3)抽取的样本不放回,样本中无重复个体;(4)每个个体被抽到的机会都相等,抽样具有公平性.(三)导学例1、解:(1)缺乏代表性;(2)缺乏代表性;(3)有代表性.例2、解:根据题意得:100÷(20÷200×100%)=1000(条).答:鱼池里大约有1000条鱼;基础巩固:1、C 2、③目标二:1、C2、解:由题意可知三次共捕鱼40+25+35=100(条),捕得鱼的总质量为40×2.5+25×2.2+35×2.8=253(千克),所以可以估计每条鱼的质量约为253÷100=2.53(千克),池塘中鱼的总质量为10 000×95%×2.53=24 035(千克).4.3 数据的整理自测1、C2、A基础巩固:1、(1)随机抽取学生的人数为8÷16%=50.(2)因为统计表中a=50×24%=12,c=50×10%=5,所以统计表中b=50-8-12-15-5=10.(3)因为28分以上(含28分)为优秀,所以九年级学生体育成绩的优秀率为(15+10+5)÷50×100%=60%,该校九年级学生体育成绩达到优秀的总人数=500×60%=300人.§4.4 《扇形统计图》2.自测(1)D (2)诺基亚 35 126 360(四)基础巩固(1)10目标2:(1)A (2)B (3)C第四章《数据的收集、整理与描述》复习基础巩固(一) 1、B 2、C 3、A 4、B 5、A 6、C7、解:(1)该年报名参加丙组的人数为25。

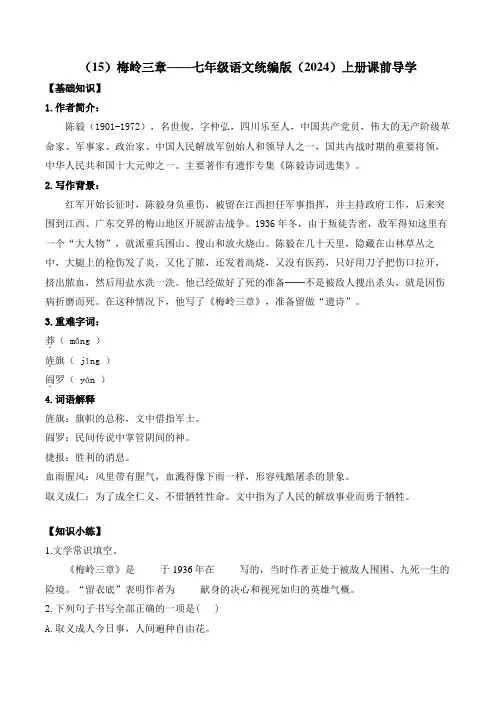

(15)梅岭三章——七年级语文统编版(2024)上册课前导学【基础知识】1.作者简介:陈毅(1901-1972),名世俊,字仲弘,四川乐至人,中国共产党员,伟大的无产阶级革命家、军事家、政治家、中国人民解放军创始人和领导人之一,国共内战时期的重要将领,中华人民共和国十大元帅之一。

主要著作有遗作专集《陈毅诗词选集》。

2.写作背景:红军开始长征时,陈毅身负重伤,被留在江西担任军事指挥,并主持政府工作,后来突围到江西、广东交界的梅山地区开展游击战争。

1936年冬,由于叛徒告密,敌军得知这里有一个“大人物”,就派重兵围山、搜山和放火烧山。

陈毅在几十天里,隐藏在山林草丛之中,大腿上的枪伤发了炎,又化了脓,还发着高烧,又没有医药,只好用刀子把伤口拉开,挤出脓血,然后用盐水洗一洗。

他已经做好了死的准备──不是被敌人搜出杀头,就是因伤病折磨而死。

在这种情况下,他写了《梅岭三章》,准备留做“遗诗”。

3.重难字词:莽.( mǎng )旌.旗( jīng )阎.罗( yán )4.词语解释旌旗:旗帜的总称,文中借指军士。

阎罗:民间传说中掌管阴间的神。

捷报:胜利的消息。

血雨腥风:风里带有腥气,血溅得像下雨一样,形容残酷屠杀的景象。

取义成仁:为了成全仁义,不惜牺牲性命。

文中指为了人民的解放事业而勇于牺牲。

【知识小练】1.文学常识填空。

《梅岭三章》是_____于1936年在_____写的,当时作者正处于被敌人围困、九死一生的险境。

“留衣底”表明作者为_____献身的决心和视死如归的英雄气概。

2.下列句子书写全部正确的一项是( )A.取义成人今日事,人间遍种自由花。

B.那就从我的血肉之躯上/去取得/你的富绕、你的荣光、你的自由。

C.余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。

D.南国烽烟正十年,此头需向国门悬。

3.下列加粗字解释不正确的一项是( )A.得诗三首留衣底得:完成B.旋围解旋:不久、随即C.断头今日意如何意:意思D.虑不得脱虑:估计4.下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是( )A.投身革命/即/为家B.血雨腥风/应/有涯C.取义/成仁/今日/事D.人间遍种/自由/花5.小文同学对下面语段中的加粗词语进行了赏析,下列赏析正确的一项是( )西山山脉在蓝天的映衬下显得格外苍翠,庄严的建队仪式在无名英雄纪念广场举行。

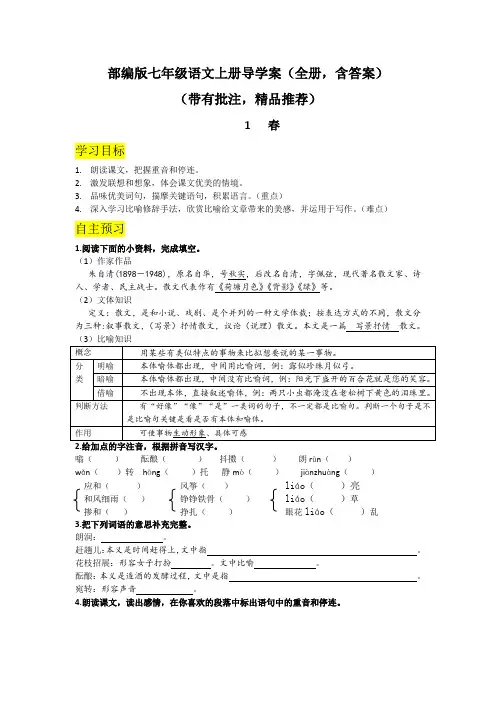

部编版七年级语文上册导学案(全册,含答案)(带有批注,精品推荐)1 春学习目标1.朗读课文,把握重音和停连。

2.激发联想和想象,体会课文优美的情境。

3.品味优美词句,揣摩关键语句,积累语言。

(重点)4.深入学习比喻修辞手法,欣赏比喻给文章带来的美感,并运用于写作。

(难点)自主预习1.阅读下面的小资料,完成填空。

(1)作家作品朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。

散文代表作有《荷塘月色》《背影》《绿》等。

(2)文体知识定义:散文,是和小说、戏剧、是个并列的一种文学体裁;按表达方式的不同,散文分为三种:叙事散文,(写景)抒情散文,议论(说理)散文。

本文是一篇写景抒情散文。

2.给加点的字注音,根据拼音写汉字。

嗡()酝酿()抖擞()朗rùn()wǎn()转hōng()托静mò()jiànzhuàng()应和()风筝()liáo()亮和风细雨()铮铮铁骨()liáo()草掺和()挣扎()眼花liáo()乱3.把下列词语的意思补充完整。

朗润:。

赶趟儿:本义是时间赶得上,文中指。

花枝招展:形容女子打扮。

文中比喻。

酝酿:本义是造酒的发酵过程,文中是指。

宛转:形容声音。

4.朗读课文,读出感情,在你喜欢的段落中标出语句中的重音和停连。

示例:“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手....V 抚.摸.着你。

5.通读课文,完成题目。

(1)文章可以分为三个部分,分别用一个二字词语概括为盼春、 和赞春,抒发了作者对春天的 之情。

(2)找出文中的运用了修辞手法的句子,在课本中标出来,并体会一下句子好在哪里。

合作探究一、体会优美的情境12. 这些春景有哪些共同点?3.课文以写景为特色,除了写景,还有哪些特点?二、品味精彩的语言1.本文主要运用了哪些修辞手法?各举一例说说它的作用。

示例:红的像火,粉的像霞,白的像雪赏析:本句综合用运了比喻、排比的修辞手法,写出了春花争艳、万紫千红的情意。

导学案七年级上册答案新人教版七年级上册语文导学案新人教版七年级上册语文导学案(一)贝壳席慕容学习目标:预习流程:鸟瞰:说一说:写了什么?为什么写?怎样写?解剖:读一读:精彩品赏:品一品:品味,揣摩诗歌语言的魅力。

1、你怎样理解结尾句?“这是一颗怎样固执又简单的心啊!”相关链接:想一想:海边荒石高立群有一年夏天,在青岛崂山附近一处无名的海滩,我第一次被石头的美丽所震慑:它们密密麻麻铺满海滩,浸润在阳光下微微动荡的海水里,一直延伸到大海深处.水光中轮转着石头们含蓄而神秘的色彩,有的莹绿如玉,有的深红似霞,有的暗黄如湿金,有的粉白如冰雪.它们多的数不清,坦坦荡荡气度不凡地占据了海滩,简直像一座散发着灵异之光的宝藏,拦截了我眺望大海的目光.我深深地被诱惑了,赤足涉入清澈的水中,左一块右一块,犹如贪婪的盗墓者,我挑着捡着.手里捧不下了,我就把第一批收获排放在岸边,转身又去掏摸.我决心要带一批石头回去,它们的美勾起了我的占有欲.那些海水中的石头,几乎每一块都要独特的形状和花纹,点点滴滴,丝丝缕缕.俯身其中,令人沉醉.不知过了多久,我捧着又一批宝贝回到岸上,眼前的景象令我大吃一惊.我手中的美石劈劈啪啪落下去,险些砸痛自己的脚.那些"首批中选"的石头呢它们怎么都消失了我只迷惑了两秒钟,就发现它们依然不动呆在原处,只是,岸上的石头不再美丽.我看见一些普通的石头别扭地排成整齐的一列,灰头灰脑,怪模怪样.有的带点灰乎乎的红或者绿,有的干脆灰不溜秋或色如沙土.我不敢相信它们就是令我一见倾心的宝贝.呆视之间,我脑中竟跳出那样一个字眼:死亡.比起海中的美态,这些石头分明全死了.死去的原因,只是来了我——一个倾慕者,对之爱不释手,想把它们带回家去,占为己有.就是这点小小的贪婪,无可厚非的欲望,令它们离开长久熟稔而亲密的海水,孤独地承受夏天的烈日,而奇妙的大自然,早已让它们与大海之间此呼彼应,难舍难分.面对倾心或喜爱的东西,我们多么容易犯傻.我把石头放回海中,在海滩盘桓良久,我竟想到一个时空远隔的人——"昆虫之父"法布尔.这是一个在清贫中与虫交谈的人,在晚年得到一小片废墟."一块偏僻的不毛之地,被太阳烤得滚烫.但却是刺菊科植物和膜翅目昆虫的好去处."法布尔把它称作"钟情宝地".与那些昆虫学家不同的是,别人剖开虫的肚子,把它们制成标本,他却是活着研究它们,"在蓝天之下,听着蝉鸣音乐从事观察".法布尔把这块宝地命名为"荒石园",听来凄冷,但荒石园的故事却充满了尊重和温暖的感情,每块石头,每只虫子,都有自己的地方,自然自在,荒得其所.比照我们习惯的一些方式,这才是真正令人起敬的爱.生活中很多事物,都能给我们有益的启示,倾听下面的"物语",你一定会受到启发,你也试着写几句"物语"吧!流星——在生命最后时刻,我也要闪闪发光.气球——我的信念是不断追求新的高度.蚂蚁、大雁、蚯蚓、夏荷、小草、萤火虫……一课一得:悟一悟:新人教版七年级上册语文导学案(二)紫藤萝瀑布宗璞学习目标:2.品读语言,赏析、积累优美的词句.3,体会借景抒情的写法.预习流程:鸟瞰:说一说:写了什么?为什么写?怎样写?解剖:读一读:1、看花语(图片)看到花时感受到的她得生命和心灵……2、读花语走进花的生命和心灵里去……3、怎样的花语?走进心灵,花朵的心事吹弹可破……精彩品赏:品一品:品味,揣摩诗歌语言的魅力。

第9课追忆童年岁月感悟成长滋味——《从百草园到三味书屋》导学案【学习目标】1.学习默读,养成一气呵成读完全文的习惯,整体感知文章的基本内容。

2.品味准确、传神的语言,学习抓住特点描写景物,以及通过外貌、语言、动作描写刻画人物的方法。

3.把握“回忆性散文”的叙述视角,结合自己的生活体验感悟童年的美好与成长的意义。

【重点难点】1.学习默读,养成一气呵成读完全文的习惯,整体感知文章的基本内容。

2.品味准确、传神的语言,把握“回忆性散文”的叙述视角,结合自己的生活体验感悟童年的美好与成长的意义。

【任务群】任务一:积累·扫清字词常识障碍任务二:默读·感知儿时成长之路任务三:精读·探寻“百草园”之“乐”任务四:研读·辨析“三味书屋”之“严”与“趣”任务五:品读·鉴赏叙事视角之妙【学习过程】童年是一段难以割舍的回忆。

近期学校将举办“致敬童年,感悟成长”名人童年故事摄影集,校园摄影社团选几组名人岁月回眸的镜头,我们班准备分享鲁迅先生的童年故事。

今天,我们就通过他的一篇散文《从百草园到三味书屋》,为积累素材做好准备。

[课前学习任务]★任务一:积累·扫清字词常识障碍1.考虑到有些同学对鲁迅和本文的出处《朝花夕拾》还是不甚了解,校园摄影社团准备先制作一个“作者简介”和“背景链接”的展板,请你根据课本注释和查阅资料所得,为摄影社团提供素材。

2.自由读一读课后“读读写写”的词语,并把生难字注上拼音。

窜.()觅.()跪.()拗.()攒.()敛.()确凿.()轻捷.()云霄.()倘.若()鉴.赏()啄.食()和蔼.()恭.敬()质朴.()博.学()渊.博()倜傥..()淋漓..()盔.甲()绅.士()人迹罕.至()人声鼎.沸()菜畦.()皂荚.()桑椹.()油蛉.()斑蝥.()秕.谷()蝉蜕.()[课中学习任务]★任务二:默读·感知儿时成长之路1.读一篇文章,我们可以先关注标题,标题有时会给我们很多阅读提示。

主备人:组长审核:领导审核:时间:8.28 班级:姓名:【预习案】一、学习目标1、整体把握文章内容,理解作者的思想感情。

2、理解文中含义深刻的语句、诗句。

3、学习记叙文写作顺序的有关知识,练习在记叙文中运用插叙的写作手法。

二、课时安排(两课时)三、自主学习,积累字词(将本单元自己认为重要的或是难解的字词积累在下面)【探究案】单元知识归纳1、《散步》以时间顺序叙写散步的过程,为我们展现了一幅动人的画面。

体现了中华民族的传统美德,昭示中年人应肩负起承前启后的责任,给人以深刻启示。

2、张之路的《羚羊木雕》以“羚羊木雕”为线索,通过“木雕——木雕——木雕”几个情节,表现了一家人不同的心态,并提出疑问:要木雕还是要友情。

要不要取回木雕是整个事件的高潮和矛盾的焦点。

3、诗两首,《金色花》以“”生发想象,展开三幅耐人寻味的画面,让我们感受到母子情深,感受到母子之爱,那么一种亲昵,那么一种亲热。

寄寓了母子情深以及人类天性的美好与圣洁。

《荷叶•母亲》采用的手法,托荷叶来赞颂母,作者被雨打红莲,荷叶护莲的生动场景所感动从而联想到母亲的呵护与关爱,抒发了子女对母亲的爱。

4、《世说新语》两则。

《咏雪》选自南朝宋时组织人员编写的《世说新语》,它是六朝志人小说的代表作。

通过谢太傅一家雪后赏景的故事,对才女谢道韫给予了有力的赞赏。

谢朗的诗形象地写出了雪落的颜色和姿态;而谢道韫的诗在追求形似的同时,更注重了神似,有深刻的意象。

《陈太丘与友期》记陈记七岁时的故事,表现了他的,但主要是写了他懂得为人的道理。

“”和“”为全篇核心。

【训练案】一、积累与运用1、下列加点字注音完全正确的一组是()A、肃.杀sù诀.别juē可鄙.bì花蕾.léiB、雕.刻diāo 脸颊.jiá攥.紧zuàn 匿.笑nìC、分歧.zhī挽.起wǎn 步履.lǚ煎熬.áoD、脚踝.kē蹒.跚pán 嗅.觉xiù敷衍.yán2、下列句子中加点成语运用无误的一项是()A、我吃惊他能够这样苦心孤诣....地做完作业。

部编版语文七年级上册咏雪导学案精选3篇【部编版语文七年级上册咏雪导学案第1篇】课文朗读:《咏雪》朗读;《陈太丘与友期行》教学目标:1、朗读背诵,积累词义。

2、借助注释理解文意,并寻一题多解,了解简洁的人物对话。

3、学与学习环境氛围的重要性;诚信的重要性。

教学重点:背诵与名句义,故事的完整性。

教学难点:对雪的比喻妙在哪里人物对话又何妙处教学方法:朗读法;自学法。

《咏雪》教学设计教学储备:原文:谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

译文:谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,给子侄辈的人讲解诗文。

不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。

”另一个哥哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。

”太傅大笑起来。

她就是谢奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。

谢太傅:即谢安。

胡儿:即谢朗。

俄而:不久,一会儿。

内集:把家里人聚集在一起;家庭聚会。

骤:急,紧。

儿女:子女,指小辈,包括侄儿侄女。

欣然:高兴的样子。

讲论文义:讲解文章的义理,讲解诗文。

未若:不如,不及。

何所似:像什么。

何,什么;似,像。

因:趁、乘。

即:是。

差可拟:大体可以相比。

差,大体;拟,相比。

无奕女:指谢道韫(yùn)。

无奕,指谢奕,字无奕。

王凝之:字叔平,大书法家王羲之的次子,曾任左将军。

作者:刘义庆(403—444)南北朝文学家。

自幼才华出众,爱好文学,组织编写了一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

作品除《世说新语》外,还著有志怪小说《幽明录》。

赏析:一句交代咏雪的背景。

既交代了时间、地点、人物、事件,又展示了古代家庭文化生活轻松和谐。

接着写主要事件咏雪,一问两答。

最后通过补充交代谢道韫的身份来暗示答案的优劣,表明谢安欣赏及赞扬谢道韫的才气。

部编版语文七年级上册2济南的冬天导学案(精选3篇)〖部编版语文七年级上册2济南的冬天导学案第【1】篇〗一、学情分析通过对《春》的学习,学生对比喻、拟人、远近结合等写作手法有了一个初步的感知和了解。

《济南的冬天》在比喻和拟人的修辞手法的运用上颇具特色。

所以,本课教学重点在于引导学生分析修辞手法,让学生敢于并且能够分析修辞句,了解一类阅读题型。

二、教学目标1、了解课文结构,明白“温晴”是济南冬天最大的特点,体会作者对济南冬天的喜爱与赞美的情感。

2、学生自主分析文本语言,体会文章的语言美,从而更深层次感受文章的情感。

3、通过“换”的办法,让学生体会比喻与拟人两种修辞手法的作用,并能对修辞语句进行规范的分析。

三、教学重点引导学生品味文章的语言美,能够自主规范的分析比喻句和拟人句的表达效果,克服小学时期用“生动”“形象”“具体”等简单概括的习惯问题。

四、教学难点让学生清楚“济南的冬天”不能更名为“冬天的济南”的原因。

五、教学课时三课时六、教学工具PPT多媒体教学七、教学方法讲授法、自主探究法八、教学过程第一课时1、导入同学们,一说起冬天,我们就会想到厚厚的棉衣、暖手袋、暖气等一大堆御寒的物品;我们就会想起“千山鸟飞绝,万径人踪灭”这样的极尽寒冷与孤独的诗句。

在前面的学习中我们感受了朱自清先生笔下春的妩媚,今天我们将一起走近老舍,去领略他笔下的济南的冬天,一起去探究一下作者笔下济南的冬天是什么模样。

2、作者介绍老舍:原名舒庆春,字舍予,北京人,满族作家。

代表作有小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》《龙须沟》。

3、正字音,识生字词(1)学生齐读课后读读写写,读准字音,教师强调易写错的字词。

(2)完成同步上的字词练习。

4、文章结构分析(1)学生自由朗读课文,找出文中最能概括济南冬天特点的一个词,找出之后展示在黑板上。

(2)教师根据学生写在黑板上的词,逐一与学生一起辨别,排除掉除“温晴”以外的其他词语,并让学生笔记济南冬天最大的特点是“温晴”。

统编版语文七年级上册学会记事导学案推荐3篇〖统编版语文七年级上册学会记事导学案第【1】篇〗教学目标1.写一件生活小事,清楚地交代记叙文的六要素。

2.进行适当的描写,还原生活情景,抒发真情实感。

3.培养学生留心生活的写作素材,做生活的有心人。

教学重难点1.抒发真情实感,生动具体叙事。

2.使学生学会叙事记叙文的六要素,掌握叙事记叙文的写作方法。

3.使学生能够从身边的小事中发现素材,并能思路清晰、中心明确地叙述一件事。

课时分配2课时教学设计(设计者:)教学过程设计一、导入今天我们来学习写一件小事,其实要求很简单:我们写作中的人物、时间、地点这些记叙要素,就在我们的身边,应该是我们很熟悉的。

以“我”为人物圆心,以“今天”这个时间为半径,围绕“家庭、学校、社会”中的某一个具体的地点为范围画圆。

请同学们一定要深入细致地去搜寻,不放过自己的生活经历中的点点滴滴,进行选择与组合,写好一件小事,要注意安排好事件的起因、经过、结果。

当然要写好也不简单:请同学们用第一人称的手法写作,回归自我,明确自己写作的目的;还要捕捉身边小事的细节进行细致的描写,回归生活,才能更真实地表达亲情、友情、师生情,以及其他人带给你的真情。

二、课文引路记叙文应该是以记叙和描写为主的文章,首先让我们回顾学过的课文,是怎样将这两种表达方式巧妙地结合的呢?1.请同学们回顾在第一、二单元的课文中,哪些课文只记叙了一件事?用一句话说出文章的主要事件,体会作者的写作目的。

学生各抒己见,教师重点引导:《散步》写“我”一家四人在春天去田野散步的起因、经过、结果,表现了一家人其乐融融,尊老爱幼,中年人的责任感与使命感等。

……2.教师小结:这三篇课文都是用一件小事来表现生活,抒发了作者丰富的感情,呈现多元化的主题,耐人寻味,具有以小见大的效果,值得我们细读深思,看来真的是小事不小啊。

3.这三篇文章还有一个突出的亮点,就是用细致入微的描写在小事上做透了文章。

请找出并分析《散步》《秋天的怀念》中最值得你学习的描写方法。

三心俱全察世界一腔热爱悟生活——写作:《热爱写作,学会观察》导学案【学习目标】1.激发学生对生活、对写作的热情,明确写作与生活的关系,增强用语言文字表达思想感情的信心。

2.引导学生热爱自然,关注自然,细心感受大自然的景物变化。

从描写大自然的优美诗文中吸取精神营养,并借鉴其写作方法。

3.引导学生用心观察感受家庭生活和校园生活,捕捉美好、有趣、有意义的瞬间,记录自己的感受体验。

【重点难点】1.学会观察的方法。

2.学会摄取生活瞬间,丰富写作素材。

【任务群】任务一:圈一圈·从教材获得启示任务二:想一想·跟作家学会观察任务三:看一看·从生活捕捉素材任务四:读一读·从阅读积累语言【学习过程】升入初中,新校园,新同学,新老师,新见闻。

我们也洋溢着新的喜悦和收获。

班级拟开展“初中印象”话题讨论。

请你先写出自己想说的话,来完成任务吧。

[课前学习任务]★任务一:圈一圈·从教材获得启示1.想要写好,先学技巧。

请同学们阅读教材第20页《热爱写作,学会观察》,说一说你的收获。

(1)写作始于我们的,是人们沟通、交流、分享信息的一种方式,就像我们说话一样。

写作就是用笔来说话,用文字来,表达自己的。

(2)写作要从写起,写自己的事情,写自己的情感与想法。

(3)平时养成细心、勤于的习惯,你就不会为写什么东西发愁了。

(4)写作能提高人的,训练人的,让你变得更睿智。

2.你能从课本这段导写文字中提炼三个关键词,并用思维导图表示出来吗?[课中学习任务]★任务二:想一想·跟作家学会观察1.阅读下面语段,思考作家是如何观察自然的?语段一:看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。

山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。

(老舍《济南的冬天》)角度语段二:风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。

(朱自清《春》)角度语段三:鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,与轻风流水应和着。

七年级上册语文导学案(一)课题:《古代诗歌四首》课型:预习课教师寄语:学记古诗,聪慧一世。

学习目标:1. 学习这四首诗,朗读、背诵这五首诗词。

;2. 理解四首诗歌的意境;3. 理解作者的思想感情。

学习重点:1. 朗读、背诵这五首诗词;2. 理解作者的思想感情。

学习难点:理解诗歌的意境[学法导引]本课共选了三首诗、、一首曲,都是历来传诵的名篇。

《观沧海》是四言乐府诗,诗中通过描绘大海的辽阔壮丽,表现了作者开阔的胸怀和豪迈的气概,抒发了积极进取、渴望建功立业的思想感情。

五言律诗《次北固山下》和散曲《天净沙•秋思》抒写了羁旅乡愁。

七言律诗《钱塘湖春行》则描绘了西湖早春的明媚风光。

学习本课,要先了解诗词的有关知识,再结合注释疏通诗句,初步把握句面意思,尔后,应抑扬顿挫的进行朗读,在朗读中要想像诗中的画面,体会诗人的感情,品味诗词的意境。

[知识链接]了解古代诗歌常识通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。

唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫诗。

如本课的《》。

而把唐朝新出现的诗、叫近体诗。

如本课的《》和《》就是律诗。

律诗,因格律要求严格而得名,有言律诗、言律诗两种;律诗的格律有规定、限制了对仗,八句可分为四联,两联必须两两对仗,是两对对偶句。

曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多于口语,用于韵也更接近口语。

如本课的《》【学习过程】作者简介及写作背景《观沧海》是的名篇,也是我国第一首完整的写景诗篇,建安12年(207年)曹操北征乌桓,统一了北国,凯旋归来时登上碣石山,伫立峰顶,面对大海,浮想联翩,写下这篇乐府诗。

当时曹操大军,铠甲未卸,征尘未洗,正可以挥师南下,征讨孙刘,实现统一,完成宏业。

这是一首写景抒情诗。

诗人勾画了大海、的壮丽景象,表现了的抱负。

《次北固山下》作者,生卒年不详,洛阳人,唐玄宗先天元年(712)中了进士,以后曾往来于吴、楚间,不得归家,故有此作。

第4课《古代诗歌四首》导学案【学习目标】1.准确、流利、有感情地朗读,结合朗读展开想象,感受诗歌。

2.感悟诗歌中寄寓的情感,初步体会诗歌情景交融的特点。

3.初步了解古代诗歌的一些常识,学习欣赏古诗。

【重点难点】1.准确、流利、有感情地朗读,结合朗读展开想象,感受诗歌。

2.感悟诗歌中寄寓的情感,初步体会诗歌情景交融的特点,学习欣赏古诗。

【学习过程】一、预习案★任务一:初识古代诗歌《观沧海》绝句《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》散曲《次北固山下》五律《天净沙·秋思》四言古诗★任务二:知作者、识背景①曹操(155220),字,沛(pèi)国谯(qiáo)县[今安徽亳(bó)州]人,(朝代)末政治家、军事家、诗人。

著有《孙子略解》《兵法接要》,诗歌《短歌行》《观沧海》《龟虽寿》等。

②李白(701762),字,号,唐代诗人,出生于西域,幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)。

李白是唐代诗坛上的一颗巨星,被誉为“”。

他是屈原之后伟大的主义诗人。

有《李太白集》传世。

③王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,(朝代)诗人。

唐玄宗时,官任荥阳主簿、洛阳尉等。

现存诗不多,其中较出名的是《次北固山下》《奉使登终南山》。

④马致远(约1251—1321以后),号,一说字千里,大都(现在北京)人,代著名戏曲作家、散曲家。

一生著有《汉宫秋》《青衫泪》《黄粱梦》等杂剧共15种,与、、并称“元曲四大家”。

《观沧海》选选自《曹操集》(中华书局2012年版),这是曹操诗《步出夏门行》的第一章,是曹操北征乌桓得胜回师途中所作。

公元207年,曹操亲率大军北上追歼袁绍残部。

大战之后,身为主帅的曹操,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样难以平静。

他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融汇到诗歌里,借着大海的形象表现出来,写下了这首壮丽的诗篇。

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:王昌龄的仕途屡经挫折,数次遭贬,天宝年间被贬为龙标尉。

部编版语文七年级上册狼导学案(推荐3篇)部编版语文七年级上册狼导学案【第1篇】学习目标1、朗读课文,感受扣人心弦的情节。

2、了解文章用神态、动作来表现形象的写法。

3、对狼的性情有较全面的认识。

教学重点以诵读为主,借助想象入境,体会神态、动作的描写。

教学难点把握学生探究学习的广度和深度。

教学设想这是一篇文言文,为自读课,计划用一课时完成。

考虑到本文叙事简练而情节跌宕,易于激发想象,因此可以给予学生充分的创作空间,让他们通过课前依文画图,课上生动朗读与描述,自然进入故事情境之中。

学生能入境,则解词,领悟主旨和记诵都可化难为易。

同时引导学生对狼的性情作一定的探究,培养其辨证、全面看待事物的科学态度,让学生从中体验到自学的成功与快乐。

课前预习1、借助文下注释和工具书了解课文的意思。

划出疑难之处,提出不懂的问题。

2、试着把故事内容用图画表现出来。

3、搜集有关狼的故事。

教学过程一、导入新课同学们,一提到狼,大家会联想到哪些词呢?(学生各答:凶狠、贪婪、狡诈……)今天我们一同来欣赏《聊斋志异》中的一则故事《狼》,看看蒲松龄是如何出神入化地表现狼的这一本性的。

二、明确“学习目标”(幻灯片展示)。

三、初读课文,感受情节。

1、教师配乐范读。

教师的范读要有声有色,有徐有缓,力求抓住学生的注意力,使学生一开始就进入故事的情境。

2、讨论朗读方法。

请学生略谈一下听后的感受,引导学生感受紧张的故事情节,意识到朗读时应身临其境,抑扬顿挫。

并因势利导,由学生总结出课文朗读的方法:“把握节奏,进入角色”(幻灯片展示)3、学生自由朗读,进一步揣摩朗读方法。

4、全体朗读。

教师慢慢引入情境:“现在,你就是故事中的那个屠户。

临近傍晚的一天,你挑着担子走在僻静的回家路上。

这时身后出现了两只饥饿的狼……”(全体朗读课文)。

四、疑难词句讨论。

以小组合作、师生讨论的形式共同解决课前预习中的疑难词句。

重点字词:并驱如故:像原来一样一起追赶。

顾:看。

胜日寻芳赏春光轻吟慢嚼悟春语——《春》导学案【学习目标】1.想象文中春之景,感受自然的妙曼,生活的醉美。

2.朗读课文,把握重音和停连。

3.揣摩关键语句,品味优美语言,体会课文优美的情境。

4.深入学习比偷的修辞手法,体会作者感。

【重点难点】1.朗读课文,把握重音和停连。

2.品味优美语言,入学习比偷的修辞手法。

【任务群】任务一:积累·字词常识任务二:勾画·绘春之色任务三:朗诵·吟春之句任务四:品味·赏春之言【学习过程】我校文学社计划举办“与春邀约·纵情欢唱”好文推荐活动,朱自清《春》一文以高票入选。

请你以社团成员的身份参加此次活动,并积极完成相应的任务。

【课前学习任务】★任务一:积累·字词常识由于名额有限,本次沙龙活动采取“字词常识积累”闯关的形式领取门票,闯关成功的同学才能获得入场券。

请同学们闯关。

第一关:请给下列标红字注音,并大声朗读下列词语。

嗡.嗡()朗润.()酝酿..()卖弄.()喉咙.()应和.()嘹.亮()烘.托()静默.()风筝.()健.壮()抖擞..()呼朋引伴花枝招展窠.巢()稀疏.()筋.骨()黄晕.()第二关:请根据释义写出课文中相应的词语。

(1)形容高兴的样子。

()(2)明亮滋润。

朗,明亮。

润,滋润、润泽。

()(3)本义是时间赶得上,文中指众多果树争先恐后地开花。

()(4)本义是造酒的发酵过程,文中指各种气息在空气里,像发酵似的,越来越浓。

()(5)鸟兽昆虫的窝。

()(6)呼唤朋友,招引同伴。

()(7)有意显示、炫耀(自己的本领)。

本义含贬义,文中是贬词褒用。

()(8)形容声音抑扬动听。

现在多写作“婉转”。

()第三关:请根据你课前查阅资料所得补全下列空缺。

朱自清(1898—1948) ,字,号。

江苏扬州人。

现代、、学者。

著有诗集《雪朝》,诗文集《踪迹》等。

他的散文以语言洗练、文笔秀丽著称。

著有诗文集《》散文集《》《》《你我》等。

七年级语文上册导学案语文导学案答案导学案真正体现了教师的主导作用。

下面是WTT为大家精心整理的七年级语文上册导学案,仅供参考。

七年级语文上册导学案(一)《济南的冬天》导学案【课标要求】在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析^p 主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;初步领悟作品的内涵;对作品中的感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。

【学习目标】1.了解作者老舍的相关内容,学习比喻、拟人的修辞手法及表达作用。

2.学习通过充分调动感觉器官细致观察景物,抓住景物特征进行描写的方法。

3.赏析精美语言,体味蕴含的情感。

4.朗读并背诵第三段,把握文章所表达的感情,感受济南的冬天景色的美丽。

【学习重点】1.理清作者思路。

2.研读山水描写段落,赏析精美语言,体会蕴含的情感。

【学习难点】济南的冬天有什么特点?作者采用了怎样的景物描述方法?【自主学习】七年级语文上册导学案(二)一、夯实基础知识1、拼音测试。

济( )南发髻( ) 看( ) 护妇澄( )清贮蓄( ) 水藻( )2、解释词语。

①响晴:②响亮:③澄清:④空灵:⑤毒(日光是永远那么毒):3、了解作者。

本文作者是________________________________,原名________________________________,字________________________________。

满族,北京人,现代著名作家、人民艺术家。

代表作有长篇小说《________________________________》、话剧《》等。

4、整体把握。

(1)作者开头,作者对自己的亲身感受,通过和,,的对比,突出了济南冬天的“ ”的特点,赞誉它是个。

(2)《济南的冬天》是一篇优美的散文。

本文在写过对济南的总体感受之后,分别写济南冬天的和。

【合作探究】1、济南的冬天有什么特点?作者采用了怎样的景物描述方法?2、“济南的冬天是没有风声的”中的“声”能不能去掉呢?为什么?3、文章标题“济南的冬天”,结尾却说“这就是冬天的济南”,为什么?【拓展延伸】最妙的是下点小雪呀。

七年级语文上册第一课《在山的那边》导学案学习目标:1、有感情的朗读诗歌,感悟诗中的思想感情,加强朗读训练,提高有感情进行朗读的水平。

2、体会诗中“山”、“海”的象征意义及诗中关键语句的含义。

3、学习象征的写作手法及修辞手法的运用。

学习重点、难点:1、加强朗读训练,提高有感情的朗读水平2、体会诗中的“山”和“海”的象征意义。

题目解说:“在山的那边”是一个非常含蓄的题目,给读者以无限的遐想,使读者迫不及待的要读完全诗,看看诗人要告诉我们什么。

读完后才明白“山”的那边是“海”。

诗中的“山”比喻生活中的重重困难、挫折,“海”比喻人生理想。

题目简洁而凝练的表达了诗人对人生信念和理想的追求。

作者简介:王家新,1957年生于湖北。

毕业于武汉大学中文系,1985年借调到北京《诗刊》社从事编辑工作。

出版的诗集有《纪念》《游动悬崖》《中国当代实验诗选》《当代欧美诗选》《叶芝文集》。

重点字词:隐秘()铁青一瞬()间凝成:凝结而成。

痴()想:发呆的想诱惑():吸引,招引喧腾():喧闹,沸腾。

喧,声音大而嘈杂。

合作探究:1、学习诗的第一部分2、朗读诗第一小节,回答:痴想这个词在这里是什么意思?3、朗读第二小节,回答:(1)为什么说是“隐秘的想望”?(2)“铁青着脸”是写山的颜色吗?(3)“给我的幻想打了一个零分!”这句话是什么意思?4、朗读诗的第一部分,体会作者要表达的思想感情。

5、学习诗的第二部分朗读第一二小节,讨论:(1)“一颗从小飘来的种子”比喻什么?为什么说是“飘来的”?(2)山顶的“诱惑”力在哪里?(3)怎样理解“因为我听到海依然在远方为我喧腾”和“那雪白的海潮啊,夜夜奔来/一次次漫湿了枯干的心灵……”小结:在探寻理想的途中经手的磨难和信念以及理想给“我”的动力。

表明“我”实现理想的坚定信心。

6、朗读第三小节,回答:“在一瞬间照亮你的眼睛”蕴含着怎样的意味和情感?小结:诗人以“山”和“海”为喻,形象的写出了自己怎样凭着坚定地信念,越过一座座人生之山,朝着理想的“海”奋斗。

告诉人们,奔向理想的人生征途是漫长的,但是,只要百折不挠地坚持奋斗,理想境界终将实现。

7、齐读全诗,思考:诗中的“山”和“海”蕴含着什么意思,表达了作者怎样的思想感情?主题归纳:诗人以群山和大海为意象,用“大海”比喻理想,用“群山”比喻重重困难,用“爬山”比喻艰苦奋斗,从而告诉人们,奔向理想的人生征途是漫长的,但是,只要百折不挠地坚持奋斗,理想终将实现。

写作特色:1、象征手法的运用2、语言朴实凝练学习反刍:阅读这首诗的第一节,完成下列问题。

在山的那边小时候,我常伏在窗口痴想——山那边是什么呢?妈妈给我说过:海哦,山那边是海吗?于是,怀着一种隐秘的想望有一天我终于爬上了那个山顶可是,我却几乎是哭着回来了——在山的那边,依然是山山那边的山啊,铁青着脸,给我的幻想打了一个零分!妈妈,那个海呢?1、为什么我爬上了山顶,却哭着回来了?2、“山那边的山啊,铁青着脸,给我的幻想打了一个零分!”这个诗句采用了什么修辞手法?请简析其表达效果。

3、诗中可以读出“山”与“海”的具体含义吗?请简析。

拓展提升:山民(韩东)小时候,他问父亲“山那边是什么”父亲说“是山”“那山的那边呢”“山,也是山”他不作声了,看着远处山第一次使他这样疲倦他想,这辈子是走不出这里的群山了海是有的,但十分遥远但只能活几十年所以没有等他走到那里就已死在半路上了死在山中他觉得应该带着老婆一起上路老婆会给他生个儿子到他死的时候儿子也会有老婆儿子也会有儿子儿子的儿子也会有儿子儿子也使他会疲倦他只是遗憾他的祖先没有像他一样想过不然,见到大海的该是他了。

回答:你怎么看待诗中的“父亲”?把他和《在山的那边》中的“母亲”作比较,你更喜欢谁?七年级语文上册第二课《走一步再走一步》导学案【学习目标】知识与技能:1、结合语境理解重点词、句的深刻含义。

2、理解课文中表达的思想、人生哲理并能联系自身生活体验,感悟人生哲理。

过程与方法:1、通过快速阅读,了解文章大意,体会作者写作意图。

2、自主式、合作式、探究式地学习方式。

情感、态度与价值观:1、领会文章中作者所阐述的对人生哲理的感悟。

2、学会在自己的人生路上,面对大的困难时,要化整为零各个突破。

【学习重点】1、朗读时,恰当的停顿、合适的语气和准确的情感。

2、领会文中阐述的人生哲理,体会作者在文章中表现出的为实现理想不畏艰险努力奋斗的精神。

【学习难点】1、朗读技巧的训练。

2、领会文章中阐述的人生哲理。

【知识链接】写作背景:本文是美国作家莫顿·亨特在65岁时回忆自己8岁时爬悬崖的一次经历。

他从小就体弱多病,在与五个小伙伴一起爬悬崖时,好不容易爬上一处岩石架,在向崖顶攀爬的过程中,作者陷入了进退两难的境地,后来在父亲的鼓励下,“每次只移动一小步,慢慢爬下悬崖”,终于脱险。

作者将这一经验推而广之,成为自己人生中的宝贵财富散文,是以紧凑短小的篇幅、自由灵活的抒写、生动活泼的语言,把自然美、诗情美、哲理美相融合,迅速、广泛地反映现实生活的文学样式。

根据表达方式侧重点不同,可分为叙事散文和抒情散文。

散文的重要特点是“形散而神不散”。

“形散”,指它取材广泛,结构自由,表现方法多样;“神不散”指立意明确,主题鲜明而集中。

第一课时【自主学习】1、自读课文,标出段序,勾画出字词。

2、给下列加点的字注音耸()立峭()壁凸()嶙峋()迂()回纳罕()小心翼()翼屡()次3、解释下列词语耸立:迂回:屡次:应付:凝视:纳罕:小心翼翼:4、朗读课文,复述故事情节(注意以下几个方面)①.故事发生在美国哪个城市?②.故事发生在什么时间?③.爬悬崖的一共几个孩子?有名字的有哪两个?④.那座悬崖有多高?岩石架有多高?【合作探究】1、从课文内容看,标题“走一步,再走一步”是什么意思?2、在人生道路上,面对困难,“走了这一步,再走下一步”,把巨大的困难分成“一步一步走”是什么意思?3、为什么不要想着距离有多远?4、读了这篇文章,你感悟到了什么?第二课时【自主学习】(一)巩固上节课所学内容1、出下列加点字注音正确的一项()A、训诫(jiè)耸立(sǒng)迂回(xū)B、啜泣(zhuì)纳罕(hǎn)嶙峋(lín)C、屹立(yì)屡次(lěi)目眩(xuàn)D、萧瑟(sè)头颅(lú) 小心翼翼(yì)2、下列词语书写正确的一项是()A、嶙峋头晕目炫颤抖B、啜泣心惊肉跳屡次C、山涯小心翼翼晕倒D、峭壁恢心丧气恐惧七年级语文上册第三课《短文两篇》【学习目标】知识与技能:1、有感情的朗读课文,理解文章主旨。

2、学习课文谋篇布局的手法,提高写作能力过程与方法:在学生掌握生字词的基础上引导学生读懂课文,再进行解析课文。

情感、态度与价值观:通过对这两课的学习明白:不管生命短暂与否,都要积极面对,好好地活;要把自己能做的事情做得更仔细、更精致、更加一丝不苟。

【重点难点】重点1、读懂课文,体会文章的寓意。

2、借鉴文章的“先抑后扬”和“直接切入”的方法。

难点1、透过文章故事,理解文章故事的寓意,从中受到启发和教育。

2、从整体结构上把握文章的布局。

【知识链接】作者简介小思,原名卢玮銮,另有笔名明川祖籍广东香禺,1939年在香港出生。

1964年毕业于香港中文大学新亚学院中文系,翌年到罗富国师范学院学习,获教育文凭。

1973年赴日本京都大学人文科学研究所研究中国文学。

1981年,以论文《中国作家在香港的文艺活动》获得硕士学位。

小思曾任多家中学中文教师,1978年任教于香港大学中文系,1979年起任教于香港中文大学。

已出版的作品有《路上谈》《承教小记》《不迁》《彤云笺》《香港文纵》《日影行》《丰子恺漫画选绎》及合集的《七好文集》《七好新文集》《三人行》等。

小思从事文学研究工作,多次出任文学奖评委并参与各种文学活动。

席慕容简介:席慕容,另有笔名萧瑞、漠蓉、穆伦·席连勃(蒙语即大江河之意)等。

祖籍内蒙古察哈尔盟明安旗,1943年出生于四川重庆,后随父母由香港迁至台湾。

她写诗写散文,只是作为累了一天之后的休息,为的是“纪念一段远去的岁月,纪念那个只曾在我心中存在过的小小世界”。

生命、时光、乡愁是她作品的内在主题,而对人情、爱情、乡情的细腻独特的审美描摹、委婉倾诉则是吸引读者们的奥秘。

主要著作有诗集《七里香》《无怨的青春》,散文集《有一首歌》《成长的痕迹》《生命的滋味》《三弦》《同心集》《写给幸福》等。

蝉---小思【导入新课】“垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

”这是虞世南的诗《蝉》,它的意思是,蝉声远传,一般人往往以为是借助于秋风的传送,诗人却别有会心,强调这是由于“居高”而自能致远。

这种独特的感受蕴含一个真理:立身品格高洁的人,并不需要某种外在的凭藉,自能声名远播。

今天我们就来学习一篇与蝉有关的课文。

【自主学习】1、自读课文,标出段序,勾画出生字词2、给下列加点字注音收敛.()聒.()宽恕.()3、了解关于作者的知识【合作探究】1、课文里有一句话,是全文文眼,找出来说说自己的理解。

2、读课文结尾,体会本文结尾的好处。

3、小组研讨,概括课文中心思想。

贝壳---席慕容【自主学习】1、自读课文,标出段序,勾画出生字词。

2、给下列加点字注音,并解释词语。

卑.()微一丝不苟.()3、读了这篇课文,你有什么样的感受?受到了什么启发?【合作探究】1、小组讨论,文中“是不是也应该用我的能力来把我所能做到的事情做得更精致、更仔细、更加地一丝不苟呢!”一句在表情达意上的作用。

2、怎样理解文中“这是一颗怎样固执又怎样简单的心啊!”这句话中,“固执”“简单”是什么意思?3、对比阅读两篇课文,说说它们的相似和不同之处。

【精读精练】在海边,我捡起了一枚小小的贝壳。

贝壳很小,却非常坚硬和精致,回旋的花纹中间有着色泽或深或浅的小点。

如果仔细观察的话,在每一个小点周围又有着自成一圈的复杂图样。

怪不得古时候的人要用贝壳来做钱币。

在我手心里躺着的实在是一件艺术品,是舍不得拿去和别人交换的宝贝啊!在海边捡起这一贝壳的时候,里面曾经居住过的小小柔软的肉体早已死去,在阳光、砂粒和海浪的淘洗下,贝壳中生命所留下来的痕迹已经完全消失了。

但是,为了这样一个短暂而细小的生命,为了这样一个脆弱而卑微的生命,上苍给它制作出来的居所却有多精致、多仔细、多么地一丝不苟呢!比起贝壳里的生命来,我在这世间能停留的时间和空间是不是更长和更多一点呢?是不是也应该用我的能力来把我所能做的事情做得更精致、更仔细、更加地一丝不苟呢?请让我也能留下一些令人珍惜、令人惊叹的东西来吧。

1、为什么古人用一枚小小的贝壳来做钱币?(限15字之内回答)(2分)因为贝壳______________________________________ ___________2、文章第三段的思考是由什么引发的?(20字以内回答)(2分)答:______________________________________ ______________________3、作者借贝壳表达了什么样的思想?(不超过25字)(2分)答:______________________________________ ______________________4.下列有关文意的理解,不正确的—项是(2分) ( )A.坚硬、精致和小巧,注定了贝壳是艺术品,是不忍拿去和别人交换的宝贝。