地下水动力学第七章

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:33

第七章:

1.简述常水头渗透试验与变水头渗透试验的基本原理、适用条件的异同。

解:常水头试验适用于测量渗透性较大的砂性土的渗透系数;试验过程中,水头差保持不变,因此叫常水头试验

装土样的容器内的水位保持不变,而水头管内由于不进行补水,水位逐渐下降,渗流水头差随试验时间的增加而减小,因此叫变水头试验,这种渗透系数小的土可用变水头试验

解:常水头渗透试验,在试验过程中,水头差保持不变;适用于粗粒土,渗透性较大的试样。

变水头渗透试验,装土样的容器内的水位保持不变,而水头管内由于不进行补水,水位逐渐下降,渗流水头差随试验时间的增加而减小;适用于透细粒土,透水性较小的试样。

2.简述试坑单环注水试验和双环注水试验的优缺点。

解:试坑单环注水实验适用于地下水位以上的砂土、砂卵砾石等无粘性土层;

试坑双环注水实验适用于地下水位以上的粘性土层。

3.现场测试的方法为什么大多数是经验公式?

解:实际测试过程中,测试的边界条件不一定能够满足理论的要求,测试结果的数据处理不一定是理想的,因此现场测试的方法大多数是经验公式。

4.前面的地下水动力学的相关理论如何在现场测试中应用?

解:水利工程中传统原位的渗流测试方法主要有分段压水试验、注水试验和抽水试验等,这些试验的理论基于达西定律以及第五章的理论内容,同样由于现场边界条件的复杂性,现场测试方法、过程以及数据的处理有着很多经验的因素,不同行业需要参照相关规范内容进行。

流体的地下水动力学流体的地下水动力学是研究地下水流动行为以及地下水运动规律的学科,涉及专业知识较多,包括水文地质学、地下水动力学等。

本文将介绍地下水动力学的基本概念、流体在地下的运动规律以及地下水资源管理等相关内容。

一、地下水动力学的基本概念地下水动力学是描述地下水流动行为的学科,它研究地下水的运动规律、影响因素以及地下水流体力学和传质过程等问题。

地下水动力学的研究对于水资源的合理开发和利用具有重要意义。

地下水动力学的基本概念包括:1. 地下水的来源和补给:地下水主要来源于降水的入渗和地表水的补给,其中入渗是地下水的重要补给方式。

2. 渗透率和孔隙度:地下岩层对水的渗透能力称为渗透率,而孔隙度则是描述岩层中可存储水的空隙比例。

3. 地下水流速和流量:地下水流速是单位时间内地下水通过单位面积的速度,流量是单位时间内通过某一断面的地下水体积。

4. 地下水压力和水头:地下水压力是地下水对岩层施加的压力,水头则是用来描述地下水压力差的概念。

5. 地下水流场和流线:地下水在地下岩层中的流动形态称为地下水流场,而地下水流场中各点连成的线路称为流线。

二、流体在地下的运动规律地下水动力学研究了流体在地下的运动规律,主要涉及泊松方程和达西定律等基本原理。

1. 泊松方程:泊松方程是描述地下水压力分布的方程,它描述了地下水压力与地下水位(或水头)之间的关系。

泊松方程可以帮助我们了解地下水的压力分布情况,并对地下水流动进行数值模拟和分析。

2. 达西定律:达西定律是描述地下水流速与水头梯度之间关系的定律,也称为达西-普朗克方程。

根据达西定律,地下水流速正比于水头梯度,并且与渗透率和孔隙度等因素有关。

3. 流体力学和传质过程:地下水流体力学是研究地下水流动行为的分支学科,它涉及地下水流速、流量、流体力与单位面积上岩石壁面作用力之间的关系。

此外,地下水中还存在着溶质的传质过程,即溶质在地下流体中的传输现象,它涉及浓度分布、扩散速率等问题。

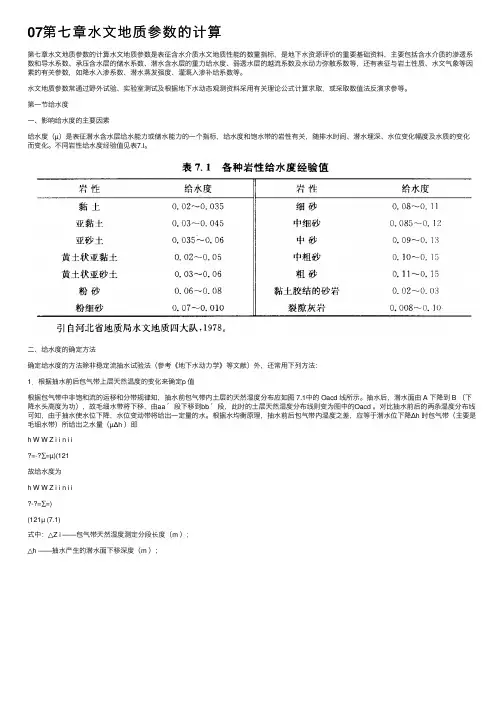

07第七章⽔⽂地质参数的计算第七章⽔⽂地质参数的计算⽔⽂地质参数是表征含⽔介质⽔⽂地质性能的数量指标,是地下⽔资源评价的重要基础资料,主要包括含⽔介质的渗透系数和导⽔系数、承压含⽔层的储⽔系数、潜⽔含⽔层的重⼒给⽔度、弱透⽔层的越流系数及⽔动⼒弥散系数等,还有表征与岩⼟性质、⽔⽂⽓象等因素的有关参数,如降⽔⼊渗系数、潜⽔蒸发强度、灌溉⼊渗补给系数等。

⽔⽂地质参数常通过野外试验、实验室测试及根据地下⽔动态观测资料采⽤有关理论公式计算求取,或采取数值法反演求参等。

第⼀节给⽔度⼀、影响给⽔度的主要因素给⽔度(µ)是表征潜⽔含⽔层给⽔能⼒或储⽔能⼒的⼀个指标,给⽔度和饱⽔带的岩性有关,随排⽔时间、潜⽔埋深、⽔位变化幅度及⽔质的变化⽽变化。

不同岩性给⽔度经验值见表7.l。

⼆、给⽔度的确定⽅法确定给⽔度的⽅法除⾮稳定流抽⽔试验法(参考《地下⽔动⼒学》等⽂献)外,还常⽤下列⽅法:1.根据抽⽔前后包⽓带上层天然温度的变化来确定p 值根据包⽓带中⾮饱和流的运移和分带规律知,抽⽔前包⽓带内⼟层的天然湿度分布应如图 7.1中的 Oacd 线所⽰。

抽⽔后,潜⽔⾯由 A 下降到 B (下降⽔头⾼度为功),故⽑细⽔带将下移,由aa '段下移到bb '段,此时的⼟层天然湿度分布线则变为图中的Oacd 。

对⽐抽⽔前后的两条湿度分布线可知,由于抽⽔使⽔位下降,⽔位变动带将给出⼀定量的⽔。

根据⽔均衡原理,抽⽔前后包⽓带内湿度之差,应等于潜⽔位下降Δh 时包⽓带(主要是⽑细⽔带)所给出之⽔量(µΔh )即h W W Z i i n i i=-∑=µ)(121故给⽔度为h W W Z i i n i i-=∑=)(121µ (7.1)式中:△Z i ——包⽓带天然湿度测定分段长度(m );△h ——抽⽔产⽣的潜⽔⾯下移深度(m );W 1i ,W 2i ;——抽⽔前后△Z i 段内的⼟层天然湿度(%);n ——取样数。

1、地下水动力学就是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石、与喀斯特岩石中运动规律的科学。

它就是模拟地下水流基本状态与地下水中溶质运移过程,对地下水从数量与质量上进行定量评价与合理开发利用,以及兴利除害的理论基础。

2、流量:单位时间通过过水断面的水量称为通过该断面的渗流量。

3、渗流速度(比流量):假设水流通过整个岩层断面(骨架+空隙)时所具有的虚拟平均流速,定义为通过单位过水断面面积的流量。

4、实际速度:孔介质中地下水通过空隙面积的平均速度;地下水流通过含水层过水断面的平均流速,其值等于流量除以过水断面上的空隙面积,量纲为L/T。

4、渗流场:发生渗流的区域称为渗流场。

由固体骨架与岩石空隙中的水两者组成5、层流:水质点作有秩序、互不混杂的流动。

6、紊流:水质点作无秩序、互相混杂的流动。

7、稳定流与非稳定流:若流场中所有空间点上一切运动要素都不随时间改变时,称为稳定流,否则称为非稳定流。

8、雷诺数:表征运动流体质点所受惯性力与粘性力的比值。

9、雷诺数的物理意义:水流的惯性力与黏滞力之比。

10、渗透系数:在各项同性介质(均质)中,用单位水力梯度下单位面积上的流量表示流体通过孔隙骨架的难易程度,称之为渗透系数。

11、流网:在渗流场中,由流线与等水头线组成的网络称为流网。

12、折射现象:地下水在非均质岩层中运动,当水流通过渗透系数突变的分界面时,出现流线改变方向的现象。

13、裘布依假设:绝大多数地下水具有缓变流的特点。

14、缓变流:各流线接近于平行直线的运动14、完整井:贯穿整个含水层,在全部含水层厚度上都安装有过滤器并能全断面进水的井。

15、非完整井:未揭穿整个含水层、只有井底与含水层的部分厚度上能进水或进水部分仅揭穿部分含水层的井。

16、水位降深:抽水井及其周围某时刻的水头比初始水头的降低值。

17、水位降落漏斗:抽水井周围由抽水(排水)而形成的漏斗状水头(水位)下降区,称为降落漏斗。

18、影响半径:就是从抽水井到实际观测不到水位降深处的径向距离。

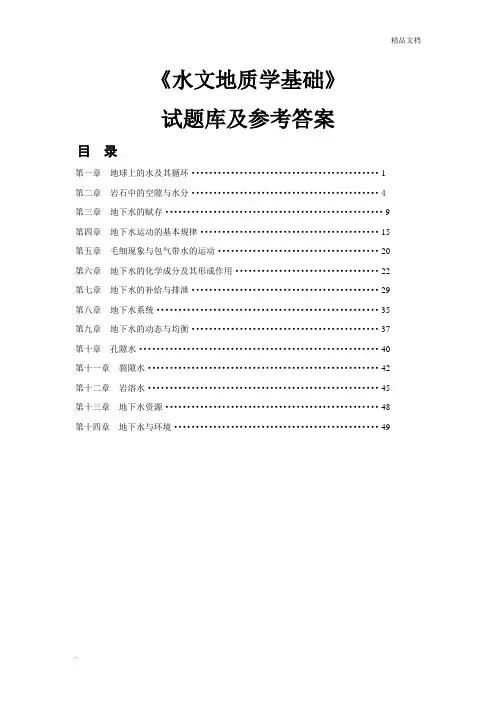

《水文地质学基础》试题库及参考答案目录第一章地球上的水及其循环 (1)第二章岩石中的空隙与水分 (4)第三章地下水的赋存 (9)第四章地下水运动的基本规律 (15)第五章毛细现象与包气带水的运动 (20)第六章地下水的化学成分及其形成作用 (22)第七章地下水的补给与排泄 (29)第八章地下水系统 (35)第九章地下水的动态与均衡 (37)第十章孔隙水 (40)第十一章裂隙水 (42)第十二章岩溶水 (45)第十三章地下水资源 (48)第十四章地下水与环境 (49)第一章地球上的水及其循环一、名词解释:1.水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。

它研究与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作业下地下水水量和水质的时空变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利除害,为人类服务。

2.地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。

3.矿水:含有某些特殊组分,具有某些特殊性质,因而具有一定医疗与保健作用的地下水。

4.自然界的水循环:自大气圈到地幔的地球各个层圈中的水相互联系、相互转化的过程。

5.水文循环:发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。

6.地质循环:地球浅层圈和深层圈之间水的相互转化过程。

7.大循环:海洋与大陆之间的水分交换。

8.小循环:海洋或大陆内部的水分交换。

9.绝对湿度:某一地区某一时刻空气中水汽的含量。

10.相对湿度:绝对湿度和饱和水汽含量之比。

11.饱和差:某一温度下,饱和水汽含量与绝对湿度之差。

12.露点:空气中水汽达到饱和时的气温。

13.蒸发:在常温下水由液态变为气态进入大气的过程。

14.降水:当空气中水汽含量达饱和状态时,超过饱和限度的水汽便凝结,以液态或固态形式降落到地面。

14.径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

15.水系:汇注于某一干流的全部河流的总体构成的一个地表径流系统。

16.水系的流域:一个水系的全部集水区域。

17.分水岭:相邻两个流域之间地形最高点的连线。

1。

地下水动力学是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石、和喀斯特岩石中运动规律的科学。

它是模拟地下水流基本状态和地下水中溶质运移过程,对地下水从数量和质量上进行定量评价和合理开发利用,以及兴利除害的理论基础。

2. 流量:单位时间通过过水断面的水量称为通过该断面的渗流量。

3。

渗流速度(比流量):假设水流通过整个岩层断面(骨架+空隙)时所具有的虚拟平均流速,定义为通过单位过水断面面积的流量。

4。

实际速度:孔介质中地下水通过空隙面积的平均速度;地下水流通过含水层过水断面的平均流速,其值等于流量除以过水断面上的空隙面积,量纲为L/T。

4. 渗流场:发生渗流的区域称为渗流场.由固体骨架和岩石空隙中的水两者组成5。

层流:水质点作有秩序、互不混杂的流动。

6。

紊流:水质点作无秩序、互相混杂的流动.7。

稳定流与非稳定流:若流场中所有空间点上一切运动要素都不随时间改变时,称为稳定流,否则称为非稳定流。

8。

雷诺数:表征运动流体质点所受惯性力和粘性力的比值.9. 雷诺数的物理意义:水流的惯性力与黏滞力之比.10. 渗透系数:在各项同性介质(均质)中,用单位水力梯度下单位面积上的流量表示流体通过孔隙骨架的难易程度,称之为渗透系数。

11. 流网:在渗流场中,由流线和等水头线组成的网络称为流网。

12. 折射现象:地下水在非均质岩层中运动,当水流通过渗透系数突变的分界面时,出现流线改变方向的现象。

13。

裘布依假设:绝大多数地下水具有缓变流的特点。

14。

缓变流:各流线接近于平行直线的运动14. 完整井:贯穿整个含水层,在全部含水层厚度上都安装有过滤器并能全断面进水的井。

15. 非完整井:未揭穿整个含水层、只有井底和含水层的部分厚度上能进水或进水部分仅揭穿部分含水层的井。

16。

水位降深:抽水井及其周围某时刻的水头比初始水头的降低值.17. 水位降落漏斗:抽水井周围由抽水(排水)而形成的漏斗状水头(水位)下降区,称为降落漏斗。

18。

影响半径:是从抽水井到实际观测不到水位降深处的径向距离。

《地下水动力学》教学大纲一、课程名称:地下水动力学Dynamics of Groundwater二、课程编号:0403057三、学分学时:3学分/48学时四、使用教材:周志芳等,《地下水动力学》,河海大学自编教材,2005五、课程属性:学科基础课必修六、教学对象:地质工程专业本科生七、开课单位:地球科学与工程学院地质科学与工程系八、先修课程:普通地质学,构造地质学,水文地质学基础九、教学目标:地下水动力学是地质工程专业的一门重要的专业课。

本课程的主要任务是使学生掌握地下水动力学的基本概念、基本定律,河渠附近、井附近的地下水运动理论,裂隙介质地下水运动基本概念等。

培养学生掌握专业知识能力、分析和解决实际工程问题的能力。

十、课程要求:本课程采用课程讲授与问题探讨、实例演示以及研究性教学等教学方式,实行启发式教学,重点培养学生的理论基础和解决地下水运动问题的能力。

因此,本课程要求课前必须阅读教材的相关部分和参考文献;课上主动参与讨论;课后按时完成布置的作业,及时进行教学互动交流。

十一、教学内容:本课程主要由以下内容组成:第一章绪言(2学时)⏹知识要点:地下水动力学的概念,地下水动力学发展简史,资源、环境、工程及水文地质工作中遇到的地下水动力学问题及本课程的学习方法等。

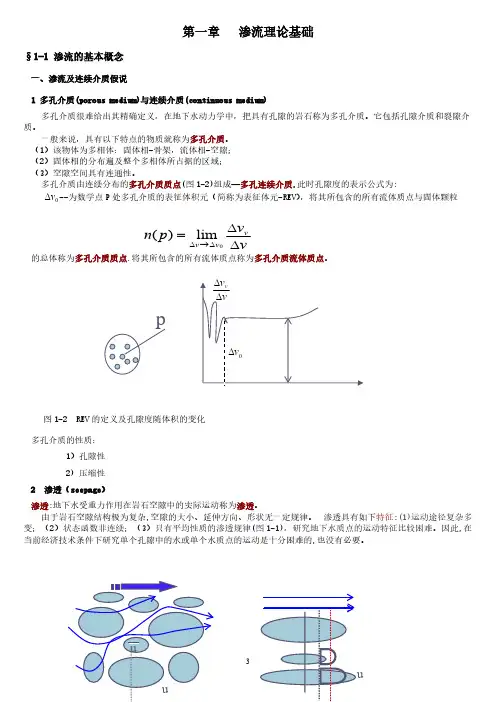

⏹重点难点:地下水动力学的概念及其应用⏹教学方法:课堂讲授,应用实例介绍地下水动力学的应用第二章地下水运动学基础(16学时)⏹知识要点:(1)地下水运动的基本概念:地下水和多孔介质的性质,贮水率和贮水系数;典型单元体,渗流、渗透、渗漏和渗流速度,地下水的水头及水力梯度;(2)渗流基本定律:多孔介质透水特征分类;均质、非均质,各向同性和各向异性;地下水流态的判别;Darcy定律及其应有范围;地下水运动特征的分类;(3)流网;(4)地下水运动的控制方程;(5)地下水运动的数学模型及其求解方法。

⏹重点难点:典型单元体、渗流介质透水性特征分类、地下水运动控制方程等。

第七章 地下水的化学组分及其演变7.1 概 述地下水不是化学纯的H 2O ,而是一种复杂的溶液。

天然:人为:人类活动对地下水化学成分产生影响。

地下水的化学成分是地下水与环境、以及人类活动长期相互作用的产物。

一个地区地下水的化学面貌,反映了该地区地下水的历史演变。

水是最为常见的良好溶剂,可溶解、搬运岩土中的某些组分。

水是地球中元素迁移富集的载体。

利用地下水,各种行业对水质都有一定的要求→进行水质评价。

7.2 地下水的化学特征1.地下水中主要气体成分O 2 、N 2 、CO 2 、CH 4 、H 2S 等。

1)O 2 、N 2地下水中的O 2 、N 2主要来源于大气。

地下水中的O 2含量多→说明地下水处于氧化环境。

在较封闭的环境中O 2耗尽,只留下N 2,通常说明地下水起源于大气,并处于还原环境。

2)H 2S 、甲烷(CH 4)地下水中出现H 2S 、CH 4 ,其意义恰好与出现O 2相反,说明→处于还原的地球化学环境。

3)CO 2CO 2主要来源于土壤。

化石燃料(煤、石油、天然气)→CO 2(温室气体)→温室效应→全球变暖。

地下水中含CO 2愈多,其溶解碳酸盐岩的能力便愈强。

2.地下水中主要离子成分7大离子:Cl -、SO 42-、HCO 3-、Na +、K +、Ca 2+、Mg 2+。

低矿化水中(M<1 ~ 2g/L ):HCO 3-、Ca 2+、Mg 2+为主(难溶物质为主);发生化学反应岩石圈水圈交换化学成分中矿化水中(M=2 ~ 5g/L ):SO 42-、Na +、Ca 2+为主; 高矿化水中(M>5g/L ):Cl -、Na +为主(易溶物质为主)。

造成这种现象的主要原因是水中盐类溶解度的不同: 溶解性总固体(total dissolved solids):溶解性总固体是指溶解在水中的无机盐和有机物的总称(不包括悬浮物和溶解气体等非固体组分),用缩略词TDS 1)Cl -主要出现在高矿化水中,可达几g/L ~ 100g/L 以上。

地下水动力学_中国地质大学(武汉)中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.凡是具有越流系统的井流,抽水后期都能达到稳定流。

参考答案:错误2.对于有界含水层的求解,一般把边界的影响用虚井的影响来代替。

参考答案:正确3.第一类越流系统定流量井流的s—lgt 曲线的特征是。

参考答案:具有拐点,且拐点处降深是最大降深的一半_具有拐点,且曲线对称于拐点4.越流系统的完整井流在抽水的早期,完全可用泰斯井流公式计算。

参考答案:错误5.纽曼模型可以用于任何条件下的各向异性潜水含水层的井流计算。

参考答案:错误6.只要符合博尔顿公式要求的潜水井流,同样也适用纽曼公式。

参考答案:错误7.有关裘布依假定,不正确的有()。

参考答案:裘布依假定可以适用于非稳定流8.在一定条件下,含水层的给水度可以是时间的函数,也可以是一个常数。

参考答案:正确9.描述均质各向同性、等厚的承压含水层中地下水剖面二维流的微分方程为【图片】。

参考答案:正确10.承压水井和潜水井是根据来划分的。

参考答案:含水层的赋存条件11.考虑滞后疏干的博尔顿模型中由于引进的滞后指数的物理意义不明确,因此影响了该模型理论的解释和推广。

参考答案:错误12.凡是边界上存在着河渠或湖泊等地表水体时,都可以将该边界作为第一类边界处理。

参考答案:错误13.在实际计算中,如果边界上的流量和水头均已知,则该边界既可做为第一类边界,也可做为第二类边界处理。

参考答案:正确14.当已知直线边界的方向时,则至少需要()个观测孔的资料才能确定边界的位置。

参考答案:115.反映法的四条基本规律是()。

参考答案:虚井与实井的位置对称_对于不稳定流,虚井开始工作的时间,应与实井相同_虚井的强度(流量)与实井相等_对于直线隔水边界,虚井的性质与实井相同;对于直线定水头边界,则相反16.反映法的基本原则是要求反映后,所得的无限含水层中的渗流问题,应保持映射前的边界条件和水流状态不变。

地下水动力学第五版引言地下水动力学是研究地下水在地下中的运动和分布规律的学科。

它在地下水资源开发利用、环境保护、地下水污染防治等方面具有重要的理论和实践价值。

本文介绍地下水动力学的基本概念、原理和方法,着重阐述第五版的最新研究成果和应用实例。

希望能为地下水动力学领域的学者、工程技术人员和决策者提供参考。

地下水动力学概述地下水动力学研究的对象是地下水的流动和质量迁移。

地下水流动是指地下水在地下介质中的运动,通常受到渗透性和水头梯度的影响。

地下水质量迁移是指地下水中溶解物质、悬浮物质和微生物的传输过程,通常受到传质介质和浓度梯度的影响。

地下水动力学研究的基本原理是质量守恒和运动方程。

质量守恒原理要求地下水的流动和溶质的传输量在系统中总量保持不变。

运动方程根据地下水流动和质量传输的特征,建立了地下水流动方程和传输方程。

第五版的主要改进内容第五版地下水动力学相比前几版在以下几个方面进行了改进:模型拓展本版地下水动力学在模型拓展方面进行了一系列创新。

首先,基于生态地下水动力学的研究成果,将生态系统对地下水流动和质量传输的影响纳入地下水动力学模型中。

其次,引入多相流动和多组分传质的理论,建立了更为综合的地下水动力学模型。

此外,本版还考虑了非饱和土壤中的地下水流动和传输过程,对非饱和土壤介质的渗透性进行了修正。

数值模拟方法第五版地下水动力学在数值模拟方法方面做出了重要的改进。

传统的有限差分和有限元法仍然适用于简单地下水动力学模型的求解。

但对于复杂模型,如非饱和土壤介质中的地下水流动和传输,本版提出了更高效、精确的数值模拟方法,如格子气体法和基于粒子的方法。

实例应用本版地下水动力学以实例应用为导向,介绍了一系列地下水工程和环境保护中的实际案例。

这些案例涵盖了地下水资源开发利用、地下水污染防治和环境评价等领域。

通过实际案例的分析和讨论,读者可以更好地理解地下水动力学的理论和方法,并在实践中应用。

总结地下水动力学第五版是对地下水动力学理论和方法一次重要的更新和完善。