第6章 第三节 物质的溶解性(52张ppt)

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:31

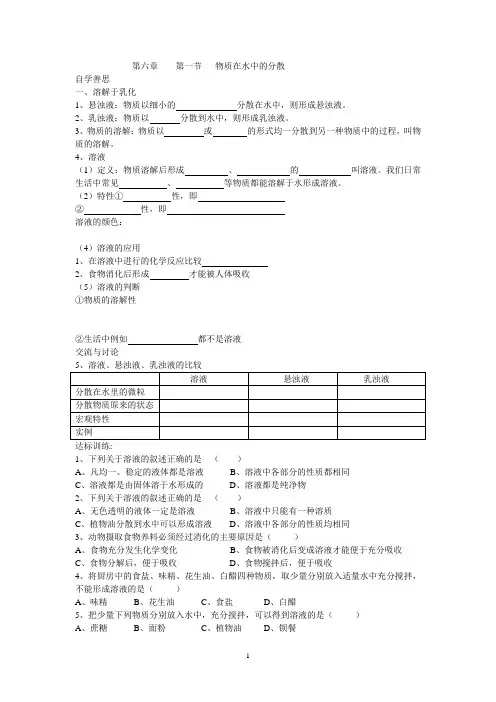

第六章第一节物质在水中的分散自学善思一、溶解于乳化1、悬浊液:物质以细小的分散在水中,则形成悬浊液。

2、乳浊液:物质以分散到水中,则形成乳浊液。

3、物质的溶解:物质以或的形式均一分散到另一种物质中的过程,叫物质的溶解。

4、溶液(1)定义:物质溶解后形成、的叫溶液。

我们日常生活中常见、等物质都能溶解于水形成溶液。

(2)特性①性,即②性,即溶液的颜色:(4)溶液的应用1、在溶液中进行的化学反应比较2、食物消化后形成才能被人体吸收(5)溶液的判断①物质的溶解性②生活中例如都不是溶液交流与讨论达标训练:1、下列关于溶液的叙述正确的是()A、凡均一、稳定的液体都是溶液B、溶液中各部分的性质都相同C、溶液都是由固体溶于水形成的D、溶液都是纯净物2、下列关于溶液的叙述正确的是()A、无色透明的液体一定是溶液B、溶液中只能有一种溶质C、植物油分散到水中可以形成溶液D、溶液中各部分的性质均相同3、动物摄取食物养料必须经过消化的主要原因是()A、食物充分发生化学变化B、食物被消化后变成溶液才能便于充分吸收C、食物分解后,便于吸收D、食物搅拌后,便于吸收4、将厨房中的食盐、味精、花生油、白醋四种物质,取少量分别放入适量水中充分搅拌,不能形成溶液的是()A、味精B、花生油C、食盐D、白醋5、把少量下列物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是()A、蔗糖B、面粉C、植物油D、钡餐6、把少量下列物质放入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是()A、纯碱B、汽油C、石灰石D、面粉7、下列物质放入水中,能形成溶液的是()A、牛奶B、面粉C、蔗糖D、花生油二、填空题1、FeCl3溶液是色的,FeCl2溶液是色的,CuSO4溶液是色的,KMnO4溶液是色的,NaCl溶液是色的。

2、下列物质中:①油脂放入汽油中,搅拌②蒸馏水③食用油滴入水中,搅拌④白酒⑤硫酸铜放入足量的水中,搅拌⑥淀粉放入水中,搅拌其中属于溶液的是,(填序号,下同)属于悬浊液,属于乳浊液的是6、加快物质溶液的方法7、乳化(1)油脂难溶于水,在它与混合物中加入一些洗涤剂能使油脂以的均一在水中形成。

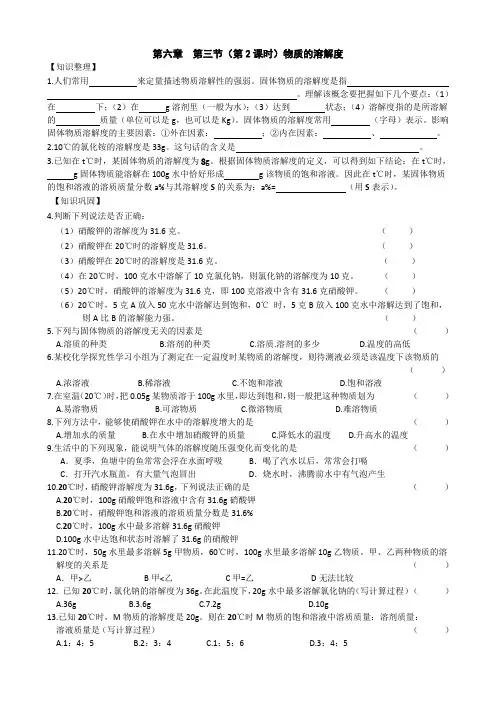

第六章第三节(第2课时)物质的溶解度【知识整理】1.人们常用来定量描述物质溶解性的强弱。

固体物质的溶解度是指。

理解该概念要把握如下几个要点:(1)在下;(2)在g溶剂里(一般为水);(3)达到状态;(4)溶解度指的是所溶解的质量(单位可以是g,也可以是Kg)。

固体物质的溶解度常用(字母)表示。

影响固体物质溶解度的主要因素:①外在因素:;②内在因素:、。

2.10℃的氯化铵的溶解度是33g。

这句话的含义是。

3.已知在t℃时,某固体物质的溶解度为S g。

根据固体物质溶解度的定义,可以得到如下结论:在t℃时,g固体物质能溶解在100g水中恰好形成g该物质的饱和溶液。

因此在t℃时,某固体物质的饱和溶液的溶质质量分数a%与其溶解度S的关系为:a%= (用S表示)。

【知识巩固】4.判断下列说法是否正确:(1)硝酸钾的溶解度为31.6克。

()(2)硝酸钾在20℃时的溶解度是31.6。

()(3)硝酸钾在20℃时的溶解度是31.6克。

()(4)在20℃时,100克水中溶解了10克氯化钠,则氯化钠的溶解度为10克。

()(5)20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6克,即100克溶液中含有31.6克硝酸钾。

()(6)20℃时,5克A放入50克水中溶解达到饱和,0℃时,5克B放入100克水中溶解达到了饱和,则A比B的溶解能力强。

()5.下列与固体物质的溶解度无关的因素是()A.溶质的种类B.溶剂的种类C.溶质.溶剂的多少D.温度的高低6.某校化学探究性学习小组为了测定在一定温度时某物质的溶解度,则待测液必须是该温度下该物质的()A.浓溶液B.稀溶液C.不饱和溶液D.饱和溶液7.在室温(20℃)时,把0.05g某物质溶于100g水里,即达到饱和,则一般把这种物质划为()A.易溶物质B.可溶物质C.微溶物质D.难溶物质8.下列方法中,能够使硝酸钾在水中的溶解度增大的是()A.增加水的质量B.在水中增加硝酸钾的质量C.降低水的温度D.升高水的温度9.生活中的下列现象,能说明气体的溶解度随压强变化而变化的是()A.夏季,鱼塘中的鱼常常会浮在水面呼吸B.喝了汽水以后,常常会打嗝C.打开汽水瓶盖,有大量气泡冒出D.烧水时,沸腾前水中有气泡产生10.20℃时,硝酸钾溶解度为31.6g,下列说法正确的是()A.20℃时,100g硝酸钾饱和溶液中含有31.6g硝酸钾B.20℃时,硝酸钾饱和溶液的溶质质量分数是31.6%C.20℃时,100g水中最多溶解31.6g硝酸钾D.100g水中达饱和状态时溶解了31.6g的硝酸钾11.20℃时,50g水里最多溶解5g甲物质,60℃时,100g水里最多溶解10g乙物质。