隋唐文化与唐文化圈的形成

- 格式:ppt

- 大小:2.95 MB

- 文档页数:61

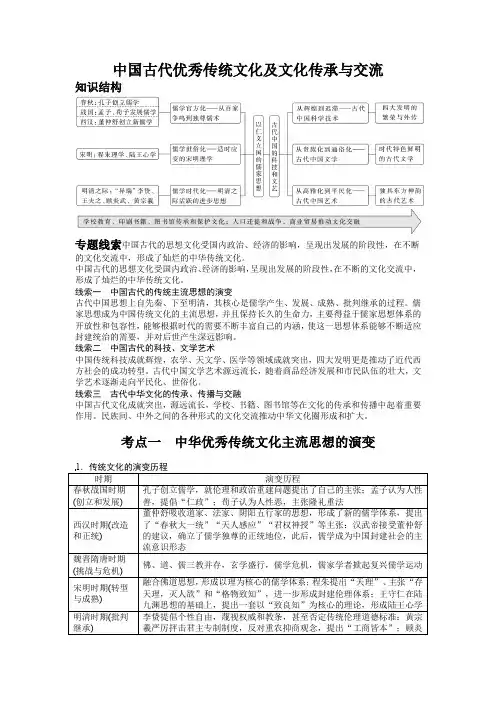

中国古代优秀传统文化及文化传承与交流 知识结构专题线索中国古代的思想文化受国内政治、经济的影响,呈现出发展的阶段性,在不断的文化交流中,形成了灿烂的中华传统文化。

中国古代的思想文化受国内政治、经济的影响,呈现出发展的阶段性,在不断的文化交流中,形成了灿烂的中华传统文化。

线索一 中国古代的传统主流思想的演变古代中国思想上自先秦、下至明清,其核心是儒学产生、发展、成熟、批判继承的过程。

儒家思想成为中国传统文化的主流思想,并且保持长久的生命力,主要得益于儒家思想体系的开放性和包容性,能够根据时代的需要不断丰富自己的内涵,使这一思想体系能够不断适应封建统治的需要,并对后世产生深远影响。

线索二 中国古代的科技、文学艺术中国传统科技成就辉煌,农学、天文学、医学等领域成就突出,四大发明更是推动了近代西方社会的成功转型。

古代中国文学艺术源远流长,随着商品经济发展和市民队伍的壮大,文学艺术逐渐走向平民化、世俗化。

线索三 古代中华文化的传承、传播与交融中国古代文化成就突出,源远流长,学校、书籍、图书馆等在文化的传承和传播中起着重要作用。

民族间、中外之间的各种形式的文化交流推动中华文化圈形成和扩大。

考点一 中华优秀传统文化主流思想的演变 1.传统文化的演变历程时期 演变历程春秋战国时期(创立和发展) 孔子创立儒学,就伦理和政治重建问题提出了自己的主张;孟子认为人性善,提倡“仁政”;荀子认为人性恶,主张隆礼重法西汉时期(改造和正统) 董仲舒吸收道家、法家、阴阳五行家的思想,形成了新的儒学体系,提出了“春秋大一统”“天人感应”“君权神授”等主张;汉武帝接受董仲舒的建议,确立了儒学独尊的正统地位,此后,儒学成为中国封建社会的主流意识形态魏晋隋唐时期(挑战与危机)佛、道、儒三教并存,玄学盛行,儒学危机,儒家学者掀起复兴儒学运动 宋明时期(转型与成熟) 融合佛道思想,形成以理为核心的儒学体系;程朱提出“天理”、主张“存天理,灭人欲”和“格物致知”,进一步形成封建伦理体系;王守仁在陆九渊思想的基础上,提出一套以“致良知”为核心的理论,形成陆王心学 明清时期(批判继承) 李贽提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准;黄宗羲严厉抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“工商皆本”;顾炎武、王夫之也对高度集权的政治制度进行了批判,顾炎武认为“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”2.传统文化优秀内涵内涵表现重视“以人为本”周公提出“敬天保民”思想;孔子提出“仁”;孟子的“仁政”民本思想春秋时期,管子提出君主治理国家要顺应民意。

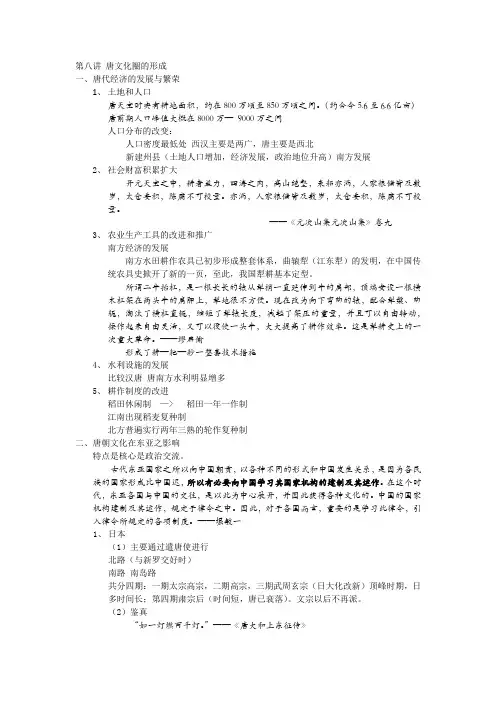

第十七讲隋唐文化交流与汉字文化圈的形成一、唐朝文化在东亚之影响二、唐朝文化之西传三、唐代的外来文明然举唐之盛时,开元、天宝之际,东至安东,西至安西,南至日南,北至单于府,盖南北如汉之盛,东不及而西过之。

——《新唐书》卷三七《地理志一》唐兴,蛮夷更盛衰,尝与中国亢衡者有四:突厥、吐蕃、回鹘、云南是也。

……凡突厥、吐蕃、回鹘以盛衰先后为次;东夷、西域又次之,迹用兵之轻重也;终之以南蛮,记唐所繇亡云。

——《新唐书》卷二一五上《四夷传序》582—630 582—657744—840一、唐朝文化在东亚之影响古代东亚国家之所以向中国朝贡,以各种不同的形式和中国发生关系,是因为各民族的国家形成比中国迟,所以有必要向中国学习其国家机构的建制及其运作。

在这个时代,东亚各国与中国的交往,是以此为中心展开,并因此获得各种文化的。

中国的国家机构建制及其运作,规定于律令之中。

因此,对于各国而言,重要的是学习此律令,引入律令所规定的各项制度。

——堀敏一日本新罗遣大使奈末智洗尔,任那遣达率奈末智,并来朝。

……是时,大唐学问者僧惠斋、惠光及医惠日、福因等,并从智洗尔等来之。

于是惠日等共奏闻曰:留于唐国学者,皆学以成业,应唤。

且其大唐国者,法式备定之珍国也,常须达。

——《日本书纪》推古卅一年(623)秋七月条遣唐使航线图(今山东蓬莱)(今浙江宁波)日本日本遣唐使表5003838文宗702武周8054804德宗66978127796677784777代宗665991759肃宗26595004752265459447331211653高宗5574717玄宗630太宗人数船数公元人数船数公元遣唐使船随第9次遣唐使于开元五年(717)至唐朝,留学17年。

空海(774-835)随遣唐使于德宗贞元二十年(804)至唐,留学三年,获“遍照金刚”法号。

弘法大师空海像空海书金刚般若经开题残卷圆仁《入唐求法巡礼行记》圆珍《行历抄》天宝十二载(753)第六次东渡,搭第11次遣唐使船到达日本,为日本律宗开山祖师。

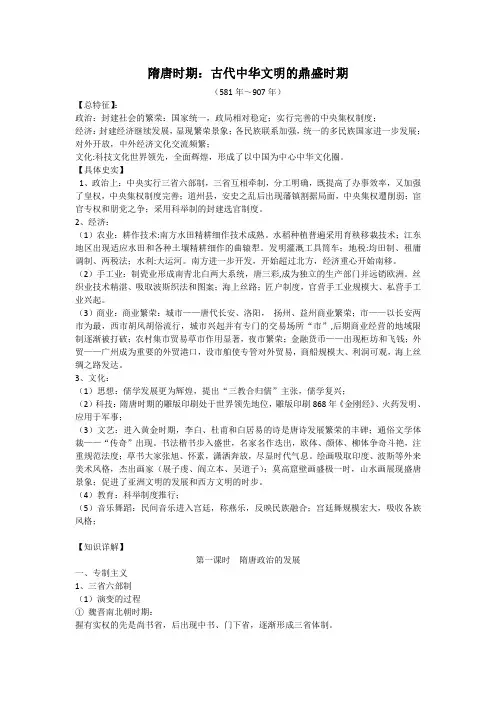

隋唐时期:古代中华文明的鼎盛时期(581年~907年)【总特征】:政治:封建社会的繁荣:国家统一,政局相对稳定;实行完善的中央集权制度;经济:封建经济继续发展,显现繁荣景象;各民族联系加强,统一的多民族国家进一步发展;对外开放,中外经济文化交流频繁;文化:科技文化世界领先,全面辉煌,形成了以中国为中心中华文化圈。

【具体史实】1、政治上:中央实行三省六部制,三省互相牵制,分工明确,既提高了办事效率,又加强了皇权,中央集权制度完善;道州县,安史之乱后出现藩镇割据局面,中央集权遭削弱;宦官专权和朋党之争;采用科举制的封建选官制度。

2、经济:(1)农业:耕作技术:南方水田精耕细作技术成熟。

水稻种植普遍采用育秧移栽技术;江东地区出现适应水田和各种土壤精耕细作的曲辕犁。

发明灌溉工具筒车;地税:均田制、租庸调制、两税法;水利:大运河。

南方进一步开发,开始超过北方,经济重心开始南移。

(2)手工业:制瓷业形成南青北白两大系统,唐三彩,成为独立的生产部门并远销欧洲。

丝织业技术精湛、吸取波斯织法和图案;海上丝路;匠户制度,官营手工业规模大、私营手工业兴起。

(3)商业:商业繁荣:城市——唐代长安、洛阳,扬州、益州商业繁荣;市——以长安两市为最,西市胡风胡俗流行,城市兴起并有专门的交易场所“市”,后期商业经营的地域限制逐渐被打破;农村集市贸易草市作用显著,夜市繁荣;金融货币——出现柜坊和飞钱;外贸——广州成为重要的外贸港口,设市舶使专管对外贸易,商船规模大、利润可观,海上丝绸之路发达。

3、文化:(1)思想:儒学发展更为辉煌,提出“三教合归儒”主张,儒学复兴;(2)科技:隋唐时期的雕版印刷处于世界领先地位,雕版印刷868年《金刚经》、火药发明、应用于军事;(3)文艺:进入黄金时期,李白、杜甫和白居易的诗是唐诗发展繁荣的丰碑;通俗文学体裁——“传奇”出现。

书法楷书步入盛世,名家名作迭出,欧体、颜体、柳体争奇斗艳,注重规范法度;草书大家张旭、怀素,潇洒奔放,尽显时代气息。

从公元581年隋朝建立到907年唐朝灭亡的隋唐时期是我国封建社会的繁荣和统一的多民族国家发展的重要时期。

这一时期的特点有:政治上:国家统一,政局相对稳定,统治政策得到调整,形成了以三省六部制为核心的政治格局,科举制的创立和完善,从府兵制到募兵制保证了这种政治格局的稳定,贞观之治是这种格局形成的关键时期,开元盛世达到鼎盛。

经济上:封建经济空前繁荣。

农业、手工业的发展促进了商业的繁荣,长安是国际性的大都市,城市的发展是商业繁荣的重要标志。

安史之乱后,全国经济重心开始南移。

民族关系:唐朝统治者实行比较开明的民族政策,在少数民族地区,或设机构,或采取册封政策,或实行和亲政策,政策灵活多样,各民族联系加强,统一的多民族国家进一步发展。

对外关系:唐朝实行比较开放的对外政策,中外经济文化交流频繁,唐朝与亚洲、欧洲、非洲等各国之间的交往出现了前所未有的盛况。

文化上:唐朝文化博大精深,世界领先,全面繁荣,泽被东西,影响深远,兼收并蓄。

“中华文化圈”总体格局形成。

如何认识隋朝大运河的开凿(1)隋炀帝开凿大运河的条件和主观动机:条件:①南朝以来,江南经济地位不断提高,而隋朝政治中心在北方。

因此,开通运河势在必行;②隋朝完成统一,社会秩序逐步稳定;③社会经济得到初步恢复和发展,为大运河开凿创造了物质条件;④中央集权加强,能够组织大规模人力和物力进行开凿。

主观动机:①加强南北交通,巩固对全国的统治;②加强对江南地区的经济掠夺;③对江南繁华地区的巡游、由于在隋朝之前,江南经济已赶上北方,那么,隋朝开凿运河与江南经济地位的提高是有关系的。

(2)客观效果:①运河的开通产生了久远而积极的影响。

它为以后的历代所用,成为南北交通的大动脉,促进了南北经济文化的交流,泽被至今;对巩固统一和社会经济的发展都发挥了重要作用。

②开凿运河必然带来沉重的徭役负担,导致阶级矛盾激化,这也是隋朝暴政的内容之一;同时,隋炀帝利用大运河,多次组织到江南巡游,极尽铺张、奢侈,也进一步加剧了当时的阶级矛盾,成为隋亡的原因之一。

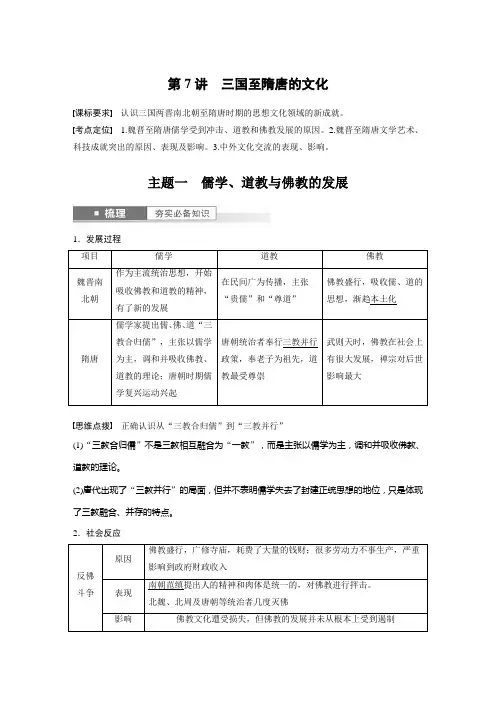

第7讲三国至隋唐的文化课标要求认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

考点定位 1.魏晋至隋唐儒学受到冲击、道教和佛教发展的原因。

2.魏晋至隋唐文学艺术、科技成就突出的原因、表现及影响。

3.中外文化交流的表现、影响。

主题一儒学、道教与佛教的发展1.发展过程项目儒学道教佛教魏晋南北朝作为主流统治思想,开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋本土化隋唐儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝时期儒学复兴运动兴起唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇武则天时,佛教在社会上有很大发展,禅宗对后世影响最大思维点拨正确认识从“三教合归儒”到“三教并行”(1)“三教合归儒”不是三教相互融合为“一教”,而是主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

(2)唐代出现了“三教并行”的局面,但并不表明儒学失去了封建正统思想的地位,只是体现了三教融合、并存的特点。

2.社会反应反佛斗争原因佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财;很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入表现南朝范缜提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛影响佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制儒学复兴运动原因佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战目的维护封建统治内容用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位概念阐释“三武灭佛”“三武灭佛”是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛这三次事件的合称,这些在位者的谥号或庙号都带有“武”字。

若加上后周世宗时的灭佛则合称为“三武一宗灭佛”。

这些毁灭佛法的事件,使佛教在中国的发展受到很大打击,因此在佛教史上又被称为“法难”。

视角魏晋南北朝时期佛教发展的原因及影响材料两汉之际佛教经中亚传入中国。

汉魏之际,佛教的理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。

中华文化圈的形成与发展一、中华文化圈形成的基础1. 华夏文明的起源- 黄河流域和长江流域是华夏文明的发祥地。

在新石器时代,黄河流域的仰韶文化、龙山文化等,长江流域的河姆渡文化、良渚文化等,就已经有了较为发达的农业、陶器制作、房屋建筑等。

例如河姆渡文化中发现的干栏式建筑,反映了当时人们适应南方湿润环境的智慧;仰韶文化的彩陶则展现了独特的艺术风格。

- 华夏族在中原地区逐渐形成并发展壮大。

黄帝部落与炎帝部落的融合,被视为华夏族形成的重要开端,经过长期的发展,华夏族在政治、经济、文化等方面都取得了显著成就。

2. 汉字的产生与发展- 汉字是中华文化传承的重要载体。

甲骨文是目前已知最早的成熟汉字,主要刻写在龟甲和兽骨上,用于占卜记事。

甲骨文已经具备了汉字的基本结构,如象形、会意、形声等造字法。

- 随着时间的推移,汉字不断演变,经历了金文(主要刻写在青铜器上)、篆书(包括大篆和小篆)、隶书、楷书等字体的发展。

汉字的统一使用,使得不同地区的人们能够进行有效的书面交流,促进了文化的传播和融合。

3. 思想文化的奠基- 春秋战国时期是中国思想文化的黄金时代,出现了百家争鸣的局面。

儒家倡导“仁”“礼”,孔子整理六经,其思想核心是“仁”,强调人与人之间的仁爱关系;孟子进一步发展了儒家思想,提出“仁政”等观点。

- 法家强调以法治国,韩非集法家思想之大成,他的思想为秦国统一六国后的治理提供了理论依据。

这些思想流派的产生和发展,为中华文化奠定了深厚的思想基础,对周边地区也产生了深远的影响。

二、中华文化圈的初步形成(秦汉时期)1. 政治统一与文化传播- 秦朝统一六国后,实行了一系列巩固统一的措施。

在政治上,建立了中央集权制度,推行郡县制;在文化方面,统一文字为小篆,统一度量衡等。

这些措施有利于消除地区间的文化差异,促进文化的统一传播。

- 汉朝在秦朝的基础上进一步发展,汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”,将儒家思想确立为官方正统思想。

第8课三国至隋唐的文化必备知识·自主学习——新知全解一遍过走进教材知识点一儒学、道教与佛教的发展1.从儒学独尊到“三教合一”(1)汉代儒学独尊:汉武帝时期,儒学正统地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势。

(2)道教广为传播,佛教盛行①魏晋南北朝时,道教在________广为传播,外来宗教________在中国盛行。

②儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

③道教受到儒学的影响,主张“________”和“尊道”,佛教也吸收________的思想,渐趋本土化。

(3)隋朝“三教合一”,唐朝三教并行①隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“____________”,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

②唐朝统治者奉行三教并行政策,奉________为祖先,道教最受尊崇。

③武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。

其中________的修行比较简便,对后世影响最大。

启思助学1.【名师】三教合归儒和三教并行“三教合归儒”不是要求三教合为“一教”,而是以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论。

“三教并行”即主张尊道、礼佛、崇儒。

魏晋南北朝时期,儒学虽受到冲击,但仍占据统治地位。

2.从佛教“盛行”“灭佛”到复兴儒学(1)魏晋时期佛教盛行:魏晋时期佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财,很多劳动力不事生产,严重影响到____________。

(2)南朝范缜抨击佛教:南朝________思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

(3)统治者四次灭佛①北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后四次灭佛。

②佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

(4)韩愈提出复兴儒学①面对佛教和道教的发展,儒学的________也受到挑战,唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

②韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和________来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

【要点透析】/Item/1103.aspx1.隋唐文化发达的原因和特点(1)原因①国家强盛,经济繁荣。

隋朝的统一,使全国的社会秩序安定下来,南北的经济文化得到交流;唐朝从太宗的“贞观之治”到玄宗的“开元盛世”,封建经济高度发展,政治相对稳定的时间也较长,这就为文化的繁荣奠定了坚实的基础。

②开明、兼容的文化政策。

在经济高度发达的基础上,隋唐政府,尤其是唐朝统治者,倡导科举考试,大力兴办学校,突破了选拔人才对门第出身的种种限制,并且不断增加考试科目,拓展考核范围。

在思想文化上,不管是外来的佛教文化还是中国的道教文化,统治者大都能兼收并蓄。

这种对文化事业的重视和开明兼容的文化政策,既培养了大批文化人才,又为文化的繁荣创造了有利的氛围。

③文化交流频繁。

隋朝运河的开通和唐朝交通的畅达,使唐朝同边疆各少数民族政权保持着密切的关系,从而促进了双方频繁的经济文化交流。

西域等地的少数民族文化大大丰富了中原文化的内容,使中华文化具有浓烈的多民族色彩。

由于封建经济繁荣、国力强盛,唐朝在国际上享有很高的声望,而且对外交通发达,使唐和亚、欧、非之间的往来出现了前所未有的盛况,在中外文化互相吸收、互相促进的过程中,隋唐文化更加丰富多彩。

④继承传统文化。

秦汉以来我国的封建文化就在不断地发展,在许多领域都处于世界领先地位。

到了魏晋南北朝时,我国北方少数民族的发展和江南的开发,又为科学技术及文学艺术的更进一步发展奠定了基础。

在此基础上,隋唐文化出现了全面繁荣的局面。

(2)特点:①全面繁荣:隋唐文化在科技、宗教和哲学、史学、教育、文学、艺术方面全面繁荣。

②兼收并蓄:统治阶级开明、兼容的文化政策、创造了有利于文化的发展氛围。

内外交通发达、国内各族交往密切,在文化上互相交流、融合,为中华文化增强了刚劲、豪爽、热烈、活泼的多民族色彩。

中国与亚洲、欧洲以至非洲都有频繁往来。

文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出表现在宗教和艺术方面。

③世界领先:隋唐时期已有了雕版印刷和火药,僧一行开始用科学方法实测地球子午线长度。

第6讲魏晋南北朝隋唐的文化1.传统文化的发展——“三教合流”汉代汉武帝时期,儒学正统地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势魏晋南北朝作为主流统治思想的儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“遵道”;佛教也吸收儒、道的思想,渐趋本土化隋朝儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论唐朝唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。

武则天时,佛教也有很大发展,形成不同宗派。

唐中期韩愈率先提出复兴儒学,主张用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点2.范缜的《神灭论》有力地斥责了魏晋时期盛行的宗教佛学思想,有助于人们反对愚昧的迷信思潮。

3.诗歌的繁荣——时代变迁的折射:唐朝开放的社会和繁荣的经济,促进诗歌创作进入黄金时期;同时,唐朝的社会变迁对诗歌风格产生了深刻的影响。

4.自觉的艺术——书法:东晋大书法家王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”。

隋唐时期的书法艺术,融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格。

颜真卿气势雄浑的颜体和柳公权骨力遒劲的柳体最为有名。

5.佛教文化的宝库——石窟:山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。

6.农耕科技的发展——中国古代数学、天文、历法、农学等科技门类的发展与农业文明息息相关;中国古代医药学相当发达,一定程度上体现了中国人与自然和谐相处的人生态度。

7.开放的时代——唐朝时期的中外交流(1)条件(原因):政治上——隋唐时期,国家安定统一和军事力量强大提供安全保证;经济上——唐朝生产工具进步,农牧业高度繁荣为贸易发展创造条件;管理上——唐朝设置专门管理周边民族关系的机构,如鸿胪寺;思想上——唐朝形成了“兼容并包”的文化特征,有利于文明之间交流;交通上——便利的交通工具及国家的配套设施,为经济交流提供保障。

(2)表现:唐首都长安是当时国际大都市;日本、新罗向唐朝派遣大量的使节和留学生;西亚商人在南方港口城市定居;伊斯兰教传入唐朝;唐朝对外交通发达。

魏晋南北朝时期南北文化差异以及隋唐时期文化走向统一人教111 刘莉荣1014011136 摘要:魏晋南北朝是一个政治由分到合、文化呈多元走向的时代,魏晋南北朝特定的时代条件,决定了该时期的文化(包括精神文化和物质文化)绚丽多姿,异彩纷呈,形成了我国历史上所谓第二个百家争鸣的时代,在我国文化史上是一个重要的转折时期。

隋唐时期是中国中古历史重要的转型时期,它在文化上最突出、最鲜明的特征便是兼容并蓄、浑融整合,呈现出“汇纳百流,浩荡奔腾,洋洋大观”之多色调景象,熔铸了隋唐时期独特的文化范式和审美理想。

关键字:魏晋南北朝;隋唐;文化一、魏晋南北朝时期南北文化的差异魏晋南北朝时期定型于西汉中期的以经学为主干,以孺学独尊为内核的文化棋式已崩解,取而代之的是生动活拨的文化多元发展。

其中既有儒、玄、释、道二学二教的相争相补、胡文化与汉文化的冲突整合,而且还有南方文化与北方文化的相互并立与相互融合。

魏晋南北朝时期的南方文化与北方文化确乎面貌大有差异,此种情形淋滴尽致地表现在它们各自的子系统上。

1、经学方面——北方沿袭两汉旧经学,南方上接魏晋新玄学汉代经学嬗变为魏晋玄学,门阀士族的南迁,将玄学主流也带到了江南地区。

一时间,玄学清淡之风盛行江南。

与此同时,玄学在北方却几近绝响,一般以汉代经学为主。

南方文士大多濡染玄风,释玄兼综,儒玄“通达”,经学上注重义解发挥,探寻玄学义理。

而北方的学术,则仍严守汉儒师法,注重名物训诂,以章句集注疏通经义。

北儒学祟实际, 不尚空言, 耻谈新理, 基本上恪守东汉经师之家法, 以训话章句说经。

南儒学则重思辩, 轻实沽, 热衷言新理, 喜以义理说经。

“北人学问,渊综广博,南人学问,清通简要”。

“北人看书,如显处视月,南人学问,如牖中窥日。

”[1]“南人约简,得其英华。

北学深芜, 穷其枝叶”。

[2]南北面貌大不相同。

2、佛学方面——南方偏尚玄学义理,北方重在宗教行为魏晋南北朝时期的佛学亦分为南统与北统。