烛之武退秦师2

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

《烛之武退秦师》原文及译文(精选10篇)教学方法:篇一朗读法。

课时:2课时烛之武退秦师篇二晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

(选自《左传》).烛之武为什么能说服秦伯?篇三这篇文章对烛之武的善于辞令,写得极为出色。

他去说服秦伯,虽然目的是求和,但决不露出一点乞怜相。

他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,头头是道,使人信服。

他在说辞里处处为秦着想,使秦伯不得不心悦诚服,不仅答应退兵,而且助郑防晋。

(1)处处为秦着想。

首先,烛之武开门见山说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣”,承认郑国已处于危亡的地步。

但作为郑大夫的烛之武却没有半句为郑国乞求的话,相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

先分析了“越国以鄙远”的难处,接着谈了亡郑实际上是增加了别国(晋)的土地,扩展了别国的势力,而邻国势力的增强就意味着秦国势力的削弱。

接下来又分析了存郑对秦有益无害:“舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

”一利一害,推心置腹,不由秦伯不动心。

(2)充分利用秦晋的矛盾。

正当秦伯在考虑灭郑、存郑对自己的利害关系时,烛之武充分利用这一契机,进一步为秦君分析:“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

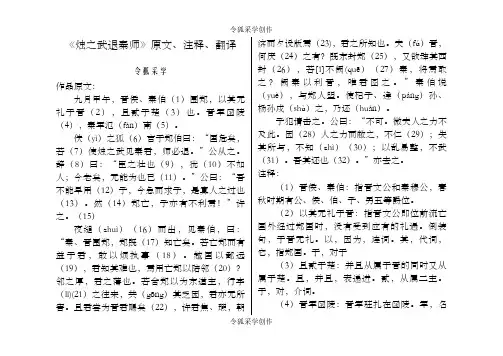

《烛之武退秦师》原文、注释、翻译令狐采学作品原文:九月甲午,晋侯、秦伯(1)围郑,以其无礼于晋(2),且贰于楚(3)也。

晋军函陵(4),秦军氾(fán)南(5)。

佚(yì)之狐(6)言于郑伯曰:“国危矣,若(7)使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞(8)曰:“臣之壮也(9),犹(10)不如人;今老矣,无能为也已(11)。

”公曰:“吾不能早用(12)子,今急而求子,是寡人之过也(13)。

然(14)郑亡,子亦有不利焉!”许之。

(15)夜缒(zhuì)(16)而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既(17)知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事(18)。

越国以鄙远(19),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(20)?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李(lǐ)(21)之往来,共(gōng)其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣(22),许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(23),君之所知也。

夫(fú)晋,何厌(24)之有?既东封郑(25),又欲肆其西封(26),若[1]不阙(quē)(27)秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说(yuè),与郑人盟。

使杞子、逢(páng)孙、杨孙戍(shù)之,乃还(huán)。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因(28)人之力而敝之,不仁(29);失其所与,不知(zhì)(30);以乱易整,不武(31)。

吾其还也(32)。

”亦去之。

注释:(1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公,春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

(2)以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。

倒装句,于晋无礼。

以,因为,连词。

其,代词,它,指郑国。

于,对于(3)且贰于楚:并且从属于晋的同时又从属于楚。

且,并且,表递进。

贰,从属二主。

于,对,介词。

(4)晋军函陵:晋军驻扎在函陵。

军,名令狐采学创作词作动词,驻军。

《烛之武退秦师》优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《烛之武退秦师》的故事背景、人物关系和事件发展。

(2)能够分析烛之武的智谋和策略,以及他如何运用语言和行动来影响他人。

(3)能够欣赏古代汉语的语言特点和表达方式,提高古文阅读能力。

2. 过程与方法:(1)通过阅读和讨论,培养学生对文学作品的分析和解读能力。

(2)通过角色扮演和情景模拟,培养学生运用语言和非语言手段进行有效沟通的能力。

(3)通过小组讨论和报告,培养学生的合作和表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)引导学生关注人物的性格特点和心理变化,培养学生的同理心和观察力。

(2)引导学生思考诚信、忠诚、智慧等价值观在故事中的体现,培养学生的道德观念和价值观。

二、教学内容1. 故事背景和人物介绍:(1)介绍《烛之武退秦师》的故事背景,包括春秋时期的历史背景和各国之间的关系。

(2)介绍主要人物烛之武、晋文公、秦穆公等的人物特点和关系。

2. 情节分析和解读:(1)分析故事的开端、发展、高潮和结局,理解故事的逻辑结构和叙事手法。

(2)解读烛之武的智谋和策略,分析他如何通过语言和行动来影响他人。

3. 语言特点和表达方式:(1)分析古代汉语的语言特点,如成语、典故的使用。

(2)分析故事中的修辞手法,如比喻、拟人等。

三、教学过程1. 导入:(1)通过图片或视频展示春秋时期的场景,引起学生对故事背景的兴趣。

(2)简要介绍故事背景和人物,激发学生的好奇心。

2. 阅读理解:(1)学生自主阅读故事,理解故事情节和人物关系。

(2)教师提问,检查学生的阅读理解情况,引导学生深入思考。

3. 情节分析和解读:(1)教师引导学生分析故事情节,理解烛之武的智谋和策略。

(2)学生通过讨论和报告,分享自己的理解和观点。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与和互动情况,以及他们的提问和回答问题的能力。

2. 阅读理解能力:通过提问和讨论,评估学生对故事情节和人物的理解程度。

烛之武退秦师【设计依据与教学目标】本文记述了秦晋联合攻打郑国时的一个故事。

郑国被秦晋包围,危在旦夕,郑国大夫佚之狐力荐能言善辩的烛之武只身前往说服秦伯。

秦伯不仅撤退走围郑的秦军,而且派兵保卫郑国,迫使晋军不得不撤兵,从而解除了郑国的危机。

全文语言浅显易懂,内容生动有趣,情节波澜起伏,是一篇以记述行人辞令为主的散文佳作。

学生在初中已学过《曹刿论战》,对《左传》有一些了解。

高中文言教学要求比初中要高,一方面要结合课文,根据文言教学的特点,落实文言字词知识的掌握,另一方面还要提高鉴赏能力,落实到本课教学就是通过对人物的语言分析、内心活动和某些细节的分析,探究烛之武高超的劝说艺术。

本课的教学目标是:1.学习文言诵读,培养学生阅读和理解文言文的能力。

2.学习烛之武在国家危难之际,临危受命,不避险阻,只身说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神。

3.学习本文精彩的语言艺术以及起伏跌宕的情节安排。

4.掌握文章中出现的古汉语常识,注意多义词在不同语境中的不同意义和用法。

【教学过程与教学策略】第一课时一、旧课导入,了解《左传》1.由初中学习过的《曹刿论战》导入,学生回顾,教师补充,并齐诵《曹刿论战》的精彩语句,如“一鼓作气,再而衰,三而竭,彼竭我盈,故克之。

”2.复习《左传》常识,教师补充。

《左传》相传为鲁国的史官左丘明所作,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,为“十三经”之一。

因与《公羊传》《谷梁传》均为解说《春秋》而作,故并称“春秋三传”。

《左传》又名《左氏春秋》、《春秋左氏传》。

《左传》以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实。

起于鲁隐公元年,终于鲁哀公二十七年,记事比《春秋》详细而具体,保存了大量古代史料。

有关春秋时期各诸候国间的政治、军事,外交以及经济、文化等方面的重大史实都有载述,具体面完整地显示了时代概貌。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,叙事委婉详尽,情节富于故事性和戏剧性,描写人物婉而有致,人物形象性格鲜明、栩栩如生,常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声,显示了作者高超的艺术表现能力。

《烛之武退秦师》原文及翻译《烛之武退秦师》原文及翻译《烛之武退秦师》是中国最早的一部编年体历史名著,也是一部优秀的文学作品。

下面小编整理了《烛之武退秦师》原文及翻译,欢迎阅读!烛之武退秦师先秦:左丘明晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

(选自《左传》)译文(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。

”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。

越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

烛之武退秦师简短翻译1.烛之武退秦师简单一点翻译原文:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军泛南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?翻译如下:晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在泛水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。

”郑文公听了他的意见。

烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。

”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。

然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的属下。

越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?扩展资料创作背景:鲁僖公三十年(公元前632年),晋国和楚国大战于城濮,结果楚国大败,晋国的霸业完成。

在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,所以文公把新仇旧怨加到一块,于两年后联合秦国讨伐郑国。

郑伯闻讯后,派烛之武面见秦穆公,劝他退兵。

烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾表现出处处为秦国利益着想的样子,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。

晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。

此文即是记叙了这一历史事件。

参考资料来源:百度百科-烛之武退秦师2.烛之武退秦师简单一点翻译僖公三十年)九月十日,晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,(晋文公落难时候,曾经过郑国,不受礼待)并且从属于晋国的同时又从属于楚国。

《烛之武退秦师》原文九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

译文:晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

译文: 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。

”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。

”郑文公说;“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。

然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

夜缒而出。

见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”译文: 夜晚用绳子将烛之武从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

如果灭掉郑国对您有好处,那就烦劳您手下的人了。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。

然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

晋国有什么满足的呢?现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。

如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益,您好好掂量掂量吧!”秦伯说,与郑人盟。

《烛之武退秦师》原文、注释、翻译之勘阻及广创作作品原文:九月甲午,晋侯、秦伯(1)围郑,以其无礼于晋(2),且贰于楚(3)也.晋军函陵(4),秦军氾(fán)南(5).佚(yì)之狐(6)言于郑伯曰:“国危矣,若(7)使烛之武见秦君,师必退.”公从之.辞(8)曰:“臣之壮也(9),犹(10)不如人;今老矣,无能为也已(11).”公曰:“吾不能早用(12)子,今急而求子,是寡人之过也(13).然(14)郑亡,子亦有晦气焉!”许之.(15)夜缒(zhuì)(16)而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既(17)知亡矣.若亡郑而有益于君,敢以烦执事(18).越国以鄙远(19),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(20)?邻之厚,君之薄也.若舍郑以为东道主,行李(lǐ)(21)之往来,共(gōng)其乏困,君亦无所害.且君尝为晋君赐矣(22),许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(23),君之所知也.夫(fú)晋,何厌(24)之有?既东封郑(25),又欲肆其西封(26),若[1]不阙(quē)(27)秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之.”秦伯说(yuè),与郑人盟.使杞子、逢(páng)孙、杨孙戍(shù)之,乃还(huán).子犯请击之.公曰:“不成.微夫人之力不及此.因(28)人之力而敝之,不仁(29);失其所与,不知(zhì)(30);以乱易整,不武(31).吾其还也(32).”亦去之.注释:(1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公,年龄时期有公、侯、伯、子、男五等爵位.(2)以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇.倒装句,于晋无礼.以,因为,连词.其,代词,它,指郑国.于,对(3)且贰于楚:而且附属于晋的同时又附属于楚.且,而且,表递进.贰,附属二主.于,对,介词.(4)晋军函陵:晋军驻扎在函陵.军,名词作动词,驻军.函陵,郑国地名,在今河南新郑北.(5)氾(fán)南:古代东氾水的南面,在今河南中牟南.(6)佚(yì)之狐:郑国年夜夫.(7)若:假如.使:派.见:拜见进见.从:听从.(8)辞:推辞.时间:二O二一年七月二十九日(9)臣之壮也:我壮年的时候.(10)犹:尚且.(11)无能为也已:不能干什么了.为,做.已,同“矣”,语气词,了.(12)用:任用.(13)是寡人之过也:这是我的过错.是,这.过,过错.(14)然:然而.(15)许之:承诺这件事.许,承诺.(16)缒(zhuì):用绳子拴着从城墙上往下吊.(17)既:已经.(18)敢以烦执事:冒昧地拿(亡郑这件事)麻烦您手下的人.这是客气的说法.执事,执行事务的人,对对方的敬称.(19)越国以鄙(bǐ)远:(然而)越过别国而把远地(郑国)当作边邑.越,越过.鄙,边邑.这里作动词.(20)焉用亡郑以陪邻:怎么要用灭失落郑国来给邻国(晋国)增加(土地)呢?焉,哪里,怎么.以:来.陪:使增加.邻之厚,君之薄也:邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了.之:主谓之间取消句子自力性.厚,增加.(21)行李:也作“行吏”,外交使节.共(gōng),通“供”,供给.(22)尝为晋君赐矣:曾给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋惠公回国).尝,曾.为,给予.赐,恩惠.为...赐:施恩.许:承诺.(23)朝济而夕设版焉:(晋惠公)早上度过黄河(回国),晚上就筑城防御.济,渡河.设版,指筑墙.版,筑土墙用的夹板,防御攻势.朝,早晨.(24)厌:通“餍”,满足.(25)东封郑:在东边让郑国成为晋国的边陲.封,疆界.这里作用动词.(26)肆其西封:扩展它西边的疆界.指晋国灭郑以后,势必图谋秦国.肆,延伸,扩张.封:疆界.(27)阙:使...减损.盟:结盟.戍:守卫.还:撤军回国.(28)因:依靠.敝:损害.(29)因人之力而敝之,不仁:依靠他人的力量,又返回来损害他,这是不人道的.敝,损害.(30)失其所与,不知:失失落自己的同盟者,这是不明智的.与,结交,亲附.知:通“智”,明智.(31)以乱易整,不武:用混乱相攻取代联合一致,是不符合武德的.易,取代.武,指使用武力是时间:二O二一年七月二十九日所应遵守的道义准则.不武,不符合武德.整,指一致的程序.(32)吾其还也:我们还是回去吧.其,表商量或希望的语气,还是.(33)去之:离开郑国.(34)微夫人之力不及此:假如没有那个人的力量,我是不会到这个境地的.夫,fú,音同“服”,放于句首表语气,不翻译;放在句中解释为“那”;微,假如没有.译文:九月甲午,晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾没有用应有的礼仪来接待他,而且在依附于晋国的同时又依附于楚国.晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南.佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军.”郑伯同意了.烛之武推辞说:“我年轻时候,尚且不如他人;现在老了,做不成什么了.”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错.然而郑国灭亡了,对您也晦气啊!”烛之武就承诺了.夜晚用绳子将烛之武从城墙上放下去,去拜见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道即将要灭亡了.如果使郑国灭亡对您有好处,怎么敢拿这件事情来麻烦您手下的人.越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边边邑,您知道是困难的,为什么要使郑国灭亡而增加邻邦晋国的土地呢?邻国的势力雄厚了,您的势力也就相对削弱了.如果放弃灭郑,而让郑国作为您秦国西方路途上的主人,秦国使者来来往往,郑国可以随时供给他们所缺乏的工具,对您秦国来说,也没有什么害处.况且,您曾对晋惠公有恩惠,他也曾承诺把焦、瑕二邑割让给您.然而,他早上度过黄河回到晋国,晚上就修筑防御工事拒秦,这是您知道的.晋国,有什么满足的(时候)呢?现在它已把郑国看成东部的疆界,又想往西扩年夜疆域.如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢?秦国受损而晋国受益,希望您好好考虑考虑吧!”秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约.并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就撤军回国.子犯请求晋文公下令攻击秦军.晋文公说:“不成!假如没有那人的支持,我到不了今天这个境地.借助了他人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失失落自己的同盟国,这是不明智的;以混乱相攻取代联合一致,这是不符合武德的.我们还是回去时间:二O二一年七月二十九日。

烛之武退秦师翻译758_450975 1、烛之武退秦师翻译白话译文:晋文公联合秦穆公包围郑国,由于郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。

”郑文公听了他的意见。

烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。

”郑文公说:“我没有及早重用您,危险时才来求您,这是我的过错。

然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!假如郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的属下(“敢以烦执事”又译为:冒昧地以此事来打搅您)。

越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?邻国实力增强,就等于您的力气削弱了。

假如不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣经过,郑国供给他们的食宿、给养,这对您也无坏处。

再说您也曾经有恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是晋惠公早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。

那个晋国,怎么会有满足的时候?它既以郑国作为东边的疆界,又要扩张它西边的疆界,假如不损害秦国,它到哪里去夺取土地?损害秦国而让晋国得利,希望您还是多多考虑这件事。

”秦伯很高兴,与郑国结盟,派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

晋国大夫子犯请求攻打秦军。

晋文公说:“不行,如不是秦国国君的力气,就没有我的今日。

依靠过别人的力气而去损害别人,这是不仁道的;失去同盟国,这是不明智的;用混乱相攻取代联合全都,这是不符合武德的。

我们还是回去吧!”于是晋国也撤离郑国。

2、烛之武退秦师翻译简短晋文公联合秦穆公包围郑国,由于郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。

晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,假如派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。

”郑文公听了他的意见。

烛之武退秦师优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解烛之武退秦师的故事背景和意义。

(2)能够掌握并运用文中的关键词汇和句式。

(3)能够分析并解读文中的人物形象和性格特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)运用思维导图、角色扮演等方法,提高学习效果。

(3)培养学生的批判性思维和创造性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中华优秀传统文化的认同感。

(2)培养学生对历史人物和历史事件的尊重和敬畏之心。

(3)培养学生勇于担当、机智应变的精神品质。

二、教学重点1. 烛之武退秦师的故事背景和意义。

2. 掌握并运用文中的关键词汇和句式。

3. 分析并解读文中的人物形象和性格特点。

三、教学难点1. 对文中复杂句子和难理解词语的把握。

2. 对人物形象和性格特点的深入分析。

3. 将课文内容与实际生活相结合,培养学生的批判性思维和创造性思维能力。

1. 导入新课:(1)激发学生兴趣:通过展示烛之武退秦师的插图或视频,引发学生对课文的兴趣。

(2)回顾前置知识:简要回顾一下之前学过的与烛之武退秦师相关的内容。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读课文,理解故事背景和情节。

(2)让学生标记出生词和难理解的句子,并尝试自行解决。

3. 合作探讨:(1)分组讨论:让学生分组讨论课文内容,分享自己的理解和感悟。

(2)问题解答:教师收集学生提出的问题,进行解答和引导。

4. 课堂讲解:(1)讲解课文中的关键词汇和句式,帮助学生更好地理解课文。

(2)分析并解读文中的人物形象和性格特点,引导学生深入思考。

5. 应用拓展:(1)思维导图:让学生绘制思维导图,总结课文内容和人物关系。

(2)角色扮演:让学生分组扮演文中的角色,进行情景再现,提高表达能力。

四、课后作业1. 复习课文内容,巩固所学知识。

2. 完成课后练习题,加深对课文的理解。

3. 选择一个历史人物或事件,进行类似的分析和解读,培养批判性思维和创造性思维能力。

烛之武退秦师优秀教案第一章:教案概述本章节将介绍烛之武退秦师教案的总体目标和教学内容,以及教学方法和评价方式。

教学目标:1. 学生能够理解烛之武退秦师的背景和历史意义。

2. 学生能够掌握故事的基本情节和人物形象。

3. 学生能够通过分析文本,理解烛之武的智慧和策略。

4. 学生能够培养阅读兴趣和阅读能力。

教学内容:1. 烛之武退秦师的背景和历史意义。

2. 故事的基本情节和人物形象。

3. 烛之武的智慧和策略。

教学方法:1. 讲授法:教师讲解烛之武退秦师的背景和历史意义,引导学生了解故事的基本情节和人物形象。

2. 案例分析法:教师引导学生分析烛之武的智慧和策略,培养学生的思维能力。

3. 小组讨论法:学生分组讨论,分享自己的观点和感受,促进学生的互动和合作。

评价方式:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与程度。

2. 作业完成情况:评估学生完成作业的质量和速度。

3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的表现和合作能力。

第二章:烛之武退秦师的背景和历史意义本章节将介绍烛之武退秦师的背景和历史意义,帮助学生理解故事发生的时代背景和重要意义。

教学目标:1. 学生能够了解烛之武退秦师发生的时代背景。

2. 学生能够理解烛之武退秦师的历史意义。

教学内容:1. 烛之武退秦师的背景:介绍当时的政治、经济和文化状况,以及秦国的侵略行为。

2. 烛之武退秦师的历史意义:讲述烛之武如何利用智慧和策略,成功退秦师,保卫国家的故事。

教学方法:1. 讲授法:教师讲解烛之武退秦师的背景和历史意义,引导学生了解故事的基本情节和人物形象。

2. 图片展示法:教师展示相关的历史图片,帮助学生形象地了解当时的社会环境。

评价方式:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与程度。

2. 作业完成情况:评估学生完成作业的质量和速度。

第三章:故事的基本情节和人物形象本章节将介绍烛之武退秦师的故事基本情节和人物形象,帮助学生理解和掌握故事的主要内容。

《烛之武退秦师》教学设计2

教学目标:

1、通读全文,能借助注解、工具书理解文章内容,积累军、封、以为、行李、夫人等词语意义和用法。

2、诵读人物对话,因声求气,读出人物声吻,体会烛之武说秦伯的外交辞令艺术性。

初步感知《左传》语言简省、叙事之工巧。

教学重难点:

人物对话、外交辞令、写作技法

教学方法:

诵读、对话、讨论交流

课时安排:1课时

课前准备:交本研读、ppt、导学案

一、导入:

之前,我们有课前3分钟推荐阅读。

今天,由老师给大家推荐一本书:《左传》(1、我国最早一部叙事详尽的编年体史书,B722一B464,18万字。

2、作者相传为鲁国史官左丘明(文宗史圣、百代文学之宗、中国史家的开山鼻祖3、这是怎样一本书?且看名家评点:贺循、经学通论、梁启超评点ppt)——今天,就让我们一起穿越历史时空邃道,走近《左传》,走近《烛之武退秦师》,去感受2000多年前人物说话的声吻,去体会它的艺术魅力。

二、诵读文本:

过渡:学习文言文,最重要的方法是诵读。

所谓读书百遍,其义自现。

(一)先读标题:

《烛之武退秦师》,读这个标题,你最关心什么问题?(人物、事件及结果:烛之武使秦国的军队徹退。

问题预设:烛之武为什么能退秦师?怎么退?背景如何?)字眼:“退”

(二)诵读课文,研习文本

1、个别朗读(2生):正音、断句。

2、齐读第1节:

思考:

(1)烛之武在什么背景之下去游说秦伯退师?

秦晋围郑(两个大国围攻郑国:危如累卵——原因:以其无礼于晋,且贰于楚也。

(和晋有过节,秦因是晋盟军出兵)军:名作动。

两个大国分别屯扎两地,给烛退秦创造了有利条件)

插入:秦晋围郑示意图(ppt)

背诵第一节。

3、分角色朗读:

诵读对话,体会声吻。

过渡:国家存亡之际,郑大夫佚之狐推荐烛之武。

这就有了郑国君臣的一番对话。

下面请三个同学分别扮演佚之狐、烛之武和郑伯,来进行君臣对话。

请扮演者分别谈谈感受。

(揣摩说话的时心情、囗吻、说话语气、声调、人物性格)

(烛之武)()辞曰

郑公()曰

师生评点。

小结:《左传》写人、述言:十分俭省,惜墨如金。

虽跨越千年,只言片语,人物心情,说话语气、人物性格跃然纸上。

思考:文章为什么不直写烛之武接受使命而是先辞(推辞)后许(答应)?

烛之武先辞后许,看似闲笔,却有重要作用:一是交代烛之武近况,他是不被重用的老臣,二是批评了郑文公的过错,他是一个不能用人的国君,三是避免了行文的平直,增加了文章的波澜,可谓一石三鸟。

一、二段写国难当头,重兵压境之下,佚之狐知人善举,郑文公知错纳谏,烛之武深明大义。

过渡:在郑文公自我批评之后,烛之武“许之”,终于接受了使命。

第3段正面展现烛之武说服秦穆公的场面。

4、研习第3段:说秦伯

(1)同桌合作,角色演绎:

烛之武说秦伯共9句话,请你补出秦伯的话,用现代汉语来演绎二人的对话。

评点:(思考:为什么秦伯一言未发?辞令吸引力,心理、国情、地理位置、秦晋历史、矛盾所在、大国之间利害关系了如指掌)

说秦结果句子:说、盟、守、还

(2)小组讨论:

立足文本,结合已有知识,说一说烛之武为什么能不费一兵一卒说退秦师。

(退秦只是烛之武一人功劳吗?还有其他什么主客观因素促成说秦的成功?)

明确:

以“利”巧攻心理。

(存郑之利)

以“害”巧析形势。

(亡郑之害)

以“史”巧施离间。

(时时处处站在秦伯立场,谙熟秦伯心理,晓之利害,以“史”为鉴,巧施离间,作为将亡小国使者,面对强秦,在不亢不卑同时,他所讲的每一句话都言之有理,言之有据,字字句句打在秦伯的心坎上——说、盟、守、还)

古人评点:

如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。

春秋时祖此者甚多,此特千古辞命之祖,亦千古处难济变之师也。

拜服,拜服!

——【明】魏禧《左传经世钞》

其他原因:

秦晋两囯之间存在利害矛盾关系

秦仅因盟军参战与郑国并无根本矛盾(可能性)

两国驻军两地(有利条件)

三、小结:

今天,我们通过诵读。

《烛》文,感受千年前人物对话声吻,体会《左传》的艺术魅力,课堂时间有限,我们所触及的只是冰山一角,《左传》,是古人留给我们的一座历史与文学的宝藏,它的叙事、述言、论断,色色精绝,其妙尤在无字句处,(《左绣》语),留待同学们课后去细细品读,慢慢挖掘。

四、作业。