高中地理 必修二 第二章 第二节

- 格式:ppt

- 大小:1000.00 KB

- 文档页数:25

第二单元资源、环境与区域发展第二节资源枯竭型城市的转型发展本节课的内容结合新课程标准的要求主要从以下几方面对资源枯竭型城市进行讲解。

首先介绍了资源枯竭型城市的概念以及转型发展的措施;其次,以焦作市为例,具体分析焦作以煤炭为基础的产业兴衰以及它的转型之路。

本节课的内容是对第一节中自然资源与区域发展内容的进一步深化,有利于学生更深刻的理解自然资源与区域发展的关系,培养学生分析问题、解决问题的综合地理思维能力。

教学目标:1.运用典型案例,说明资源型城市生命周期发展与自然资源的关系,判断该资源型城市所处的生命周期位置。

2.通过典型案例,说出资源枯竭型城市的主要特征,分析该城市发展的方向。

3.归纳分析资源枯竭型城市发展方向的方法,并实际运用到身边城市调査研究与分析中,为该城市的发展献计献策。

核心素养:1.区域认知:从区域视角认识资源型城市的发展周期。

2.综合思维:结合图文资料,分析资源枯竭型城市的转型发展。

3.地理实践力:绘制资源枯竭型城市兴衰与转型的思维导图,。

4.人地协调观:树立因地制宜的城市发展观。

1. 说出资源枯竭型城市的主要特征。

2. 分析资源枯竭型城市发展方向。

教师准备:课件、学案、投影仪等。

学生准备:结合学案课前预习。

【老师】图片上展示了焦作之前和现在的景观,你从图片中看到了什么景观?【学生】看图回答。

【老师】过去的焦作市有黑色的煤山,漫天的黑烟以及各式各样的工厂。

随着煤炭资源的枯竭,焦作市的发展随之滞后。

但是如今的焦作市在调整产业方向之后,摇身一变成为了全国著名的旅游城市。

思考:焦作市从煤炭之城到如今的绿色之城,其中的转型过程是怎样的呢?【老师】陈述:答案就在今天这节课的内容里,让我们一起来通过对区域要素的学习领略不同区域的风采。

首先我们来了解本节课的教学目标。

板书:第三节资源枯竭型城市的转型发展展示:教学目标【学生】认真听讲、做笔记一、资源枯竭型城市及其转型(板书)【老师】在学习资源枯竭型城市之前,我们先来思考什么叫资源型城市?比如刚才我们提到的焦作,还有大庆等我们都称为资源型城市,那所以大家归纳一下什么是资源型城市呢?【学生】积极举手发言.【老师】通常把因大规模开采自然资源而兴起,并以自然资源的开采和加工液为主导产业的城市。

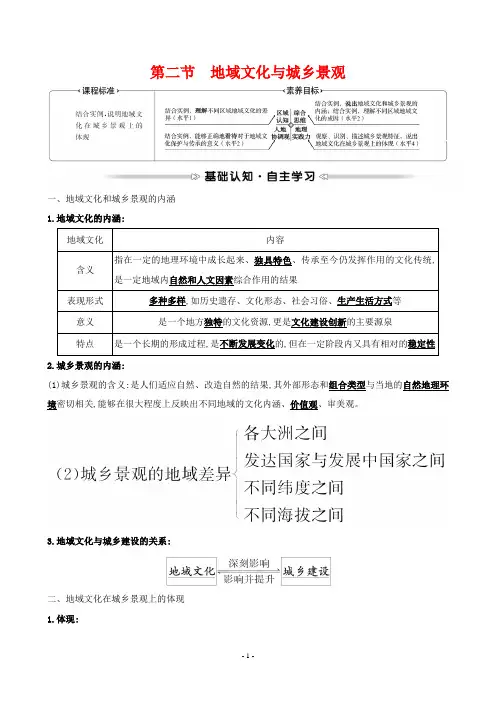

第二节地域文化与城乡景观一、地域文化和城乡景观的内涵1.地域文化的内涵:地域文化内容指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,含义是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等意义是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉特点是一个长期的形成过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的稳定性2.城乡景观的内涵:(1)城乡景观的含义:是人们适应自然、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

3.地域文化与城乡建设的关系:二、地域文化在城乡景观上的体现1.体现:影响方面表现民居特色民居建筑适应自然地理环境,建筑材料因地制宜、就地取材城市格局中国皇权至上,以宫殿为中心欧洲围绕教堂、市政厅、城市广场布局,高层建筑在城市外围美国围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降建筑风格中国砖墙木梁架结构、斗拱飞檐、雕梁画栋西方柱廊、尖塔、喷泉、雕塑2.地域文化的保护途径:将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中,协调好老城区与新城区的发展关系,促成历史文化与现代生活的和谐。

判断下列说法的正误1.地域文化是一个地方独特的文化资源。

(√)2.不同纬度之间,不同海拔之间,城乡景观存在普遍共性。

(×)3.地域文化的形成只受自然因素的影响。

(×)4.不同区域往往具有不同的地域文化。

(√)5.哈尼梯田体现了人地和谐的理念。

(√)曲阜高铁站最先迎接旅客的是采用汉代宫殿建筑风格建设的高铁车站及车站广场上高达30米的孔子像和“六艺”浮雕,还有在广场灯柱上篆刻的《论语》经典语句。

曲阜高铁站如此设计的原因是什么? 提示:曲阜是孔子的故乡,是儒学发祥地, 这样建设可使京沪高铁曲阜站的建筑与曲阜历史文化名城的整体风貌协调统一,体现其地域文化特色。

人教版高中地理选择性必修二第二章资源、环境与区域发展第2节生态脆弱区的综合治理(第一课时)本课时是从两个方面进行分析和讲解的:1.生态脆弱区。

概括了我国生态脆弱区的基本特点:面积大,类型多,分布广。

2.北方农牧交错带的土地退化及原因。

分别从自然原因和人为原因两个方面分析其对该地区土地退化的影响。

区域认知:运用资料,说出北方农牧交错带自然环境的特点。

综合思维:运用资料,说出生态脆弱区自然环境的特点。

地理实践力:运用资料,以北方农牧交错带为例,说明其存在的环境与发展问题以及综合治理措施。

人地协调观:归纳学习某生态脆弱区自然环境的特点、存在的环境与发展问题,以及综合治理措施的一般方法。

北方农牧交错带的土地退化及原因新课导入:贵州喀斯特山区石漠化观看视频并思考:(1)什么是喀斯特地貌?它有什么典型特征?可溶性岩石(如碳酸盐岩、硫酸盐岩等)在流水作用下所形成的地貌。

典型特征:奇峰林立,地表崎岖,岩石绚丽。

地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、暗湖、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石和石柱等。

(2)贵州喀斯特地区为什么出现了大面积的石漠化?自然原因:1.西南地区降水丰富且强度大,容易发生水土流失;2.地形崎岖,植被不良,遇到暴雨,容易发生水土流失;3.石灰岩广泛分布,抗风化能力较强,成土过程缓慢,土层薄,土壤流失后岩层暴露,土壤再生很难形成;人为原因:破坏植被,加剧水土流失。

生态脆弱区的定义、特点定义:指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区。

主要分布区:干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区。

主要特点:面积大,类型多,分布广。

土地退化表现:土地沙化、石漠化、土壤侵蚀、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。

阅读课本第一部分并结合所学知识,思考以下问题:追问:石漠化与贫困为什么喀斯特地区总是与贫困交织在一起?《我国南方喀斯特山区石漠化恶性循环图》北方农牧交错带的土地退化及原因北方农牧交错带:指农区与牧区的过渡地带,也是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带。

第二章乡村和城镇第二节城镇化本节是从时间发展角度认识城镇的发展过程一城镇化。

城镇化过程是城镇的动态发展过程,这个过程不仅促进了城镇的发展,面且还带动了农村的发展。

从面推动了整个社会的发展。

大规模的城镇化运动在全球展开,对于发达国家面言,已经步人后城填化阶段,而大多数发展中国家当前还处于城镇化从起步到快速发展的过渡时期。

近年来,人们对城镇化有了新的认识。

现代社会城镇化在积极推动社会经济发展的同时,城镇化进程加速也让城市管理问题目益凸显。

地理信息技术作为城市各种地理要素空间的数字化描述。

城市与空间定位有关的各种信息的载体,成为城镇管理的重要手段。

在讲述的时候重点结合案例分析,并注意联系当地实际。

学习目标核心素养目标课程标准运用资料说明不同地区城镇化的过程和特点。

运用资料说明城镇化的利与弊。

综合思维能够通过案例和资料综合分析比较发达国家与发展中国家的城镇化差异。

核心目标1.了解城镇化的概念和主要标志。

2.结合实例和资料,了解世界城镇化的进程和不同地区的城镇差异。

3.结合实例,知道城镇化中的问题,会分析其产生的原因。

4.了解地理信息技术在城镇管理中的应用区域认知结合区域资料,理解城镇化的概念,城镇化的主要特征,了解城镇化的意义,出现的主要问题。

地理实践力通过调查本地区的情况,了解地理信息技术在本地区城镇管理中的应用。

人地协调观通过学习了解本地区城镇化过程中的问题,以及应对的措施,体现热爱家乡、建设家乡的情感。

1、城镇化的概念及主要标志。

2、不同地区城镇化的差异及原因。

3、运用资料概括城镇化的进程,明白各阶段的主要特点。

多媒体自制教具导入:尽管才经过30年,长江三角洲地区的城镇分布已经发生了翻天覆地的变化——新的城镇不断涌现,城镇数量急剧增多,原有的城镇规模持续扩大。

其实在我们的家乡也在出现此类似的现象,为什么会出现这种变化呢?请同学们看到今天我们要学习的内容—城镇化。

教师板书:城镇化一、城镇化的意义学生阅读教材P31页,思考以下问题:1.城镇化的概念2.城镇化的主要标志是什么?教师讲述;1.城镇化概念:城镇化也称城市化,一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

第二节湿地资源的开发与保护——以洞庭湖区为例1.湿地的概念、分布特点及其重要的生态价值。

2.湿地开发利用中存在的问题、成因及综合治理措施。

3.分析某区域生态环境开发与保护问题的思路,并探究可持续发展的策略。

一、湿地概述1.概念水位经常接近地表或为浅水覆盖的土地。

2.两大类型(1)天然湿地:沼泽、滩涂、低潮时水深不超过6米的浅海区、河流、湖泊等。

(2)人工湿地:水库、稻田等。

3.两大特点(1)地表常年或经常有水。

(2)属于陆地与水体之间的过渡带。

4.我国湿地的分布分布广泛,类型多样,从寒温带到热带,从沿海到内陆,从平原到高山都有分布。

二、“地球之肾”1.湿地生态系统的特点(1)较高的生产力。

(2)丰富的生物多样性。

2.湿地的重要作用3.洞庭湖湿地的价值维持生物多样性、调蓄洪水、提供丰富的农副产品、航运和旅游观光等。

三、湿地资源问题1.原因人类对资源、环境的过度开发利用。

2.表现天然湿地的数量在不断减少,质量在逐渐下降。

3.危害湿地生态系统的功能和效益得不到有效发挥,抵御自然灾害的能力明显降低。

4.洞庭湖的萎缩(1)原因错误!(2)影响:调蓄洪水能力降低,湖区洪涝灾害日趋严重,航道断航现象时有发生,生态环境问题日益增多。

四、保护湿地1.湿地破坏的危害严重威胁到居民的生存环境和区域的持续发展。

2.意义合理利用湿地资源,将会给我们带来更多的综合效益,提供更好的生存环境。

3.措施退田还湖、退耕还林与天然林保护工程、湿地生态系统自然保护区建设工程及湿地保护行动计划等。

4.洞庭湖“变”大了的原因退耕还林、封山育林、退田还湖、平垸行洪、以工代赈、移民建镇、加固干堤、疏浚河道等。

[问题探究]根据教材P41图2—7,探究下列问题。

探究1我国湿地的东西分布有何差异?提示:东多西少。

探究2海南岛红树林湿地是淡水湿地吗?其主要作用是什么?提示:红树林湿地是咸水湿地。

分布在沿海地区,具有防止海浪侵蚀海岸、防御台风和风暴潮的作用,是天然的海防林。

第二章第2节《不同等级城市的效劳功能》导学案【学习目的】1、理解我国主要城市的分布与等级划分,知道不同国家与地区城市等级划分的标准是不同的。

2、联络城市地域构造的有关理论,说明不同规模城市效劳功能的差异。

3、理解不同等级城市效劳范围的嵌套理论,理解不同等级城市空间分布特点。

【重难点】1、联络城市地域构造的有关理论,说明不同规模城市效劳功能的差异。

2、不同等级城市空间分布特点。

课前预习案【教材根底学问梳理】一、城市的不同等级1、城市等级划分(1)根据:城市。

(2)我国状况:我国的城市按人口规模分为、、、四类等级。

2、城市效劳功能(1)效劳范围:及城市旁边的与广阔的农村地区。

(2)特点:范围,也没有明确的。

(3)城市等级与城市效劳范围、效劳功能之间的关系3、城市等级与效劳范围扩大的根本条件(城市等级不是一成不变的)(1) (城市等级与地理位置亲密相关)(2)(3)(为更远的居民供应效劳使其效劳范围扩大)二、德国南部城市等级体系的启示1、体系:是指同一个区域中,不同级别城市的。

2、启示:结合下表与图,答复问题: 1、(填上表)请根据非农人口规模分别对赤坎镇、开平市与江门市进展城市等级断定。

思索按现行的我国城市等级划分标准划分城市等级合理吗? 2、请根据资料分析赤坎镇 居民出行到开平市与江门市的间隔 与频率关系。

3、(填上表)你认为赤坎镇旁边的居民在寻求下列几组不同效劳时,会选择哪个城市?为什么?A 购置纸、笔、米、面等日常消费品,看头痛感冒等常见病,上小学等B 购置彩电、冰箱等生活用品,看一些大病或者上高中等C 购置时装等高档商品,看疑难病症,上高校或听音乐会,参观博览馆等探究点二:德国南部城市等级体系的启示1、读右图“六边形效劳网络图”,推断图中三个城市(甲、乙、丙)的等级的级别,号填入括号内,并用线段将与其相对应的图例、符号连接起来。

( )最高级城市 · ………( )中级城市 ○ –––– (三区)城镇非农人口4.8万 23.6万 139万 城市等级断定间隔 0 KM 15 KM76 KM 前往该地频率 每周一两次 两三个月一次 每年一两次 寻求效劳功能()最低级城市⊙2、读荷兰圩田居民点的设置示意图,答复下列问题。

高中地理人教版选择性必修二第二章资源、环境与区域发展第二节生态脆弱区的综合治理(第1课时)教学设计一、课标解读:1.课标内容:以某生态脆弱区为例,说明各类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。

2.课标解读:①“以某生态脆弱区为例”是行为条件,也指教学的方法。

即要求通过案例学习,说明给定生态脆弱区存在的环境与发展问题及综合治理措施。

这就要求我们在教学中选取典型、恰当的生态脆弱区案例,通过引导学生对具体案例的分析完成教学任务。

②“说明各类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施”中的“说明”是行为动词,要求明确地理要素之间的相互联系,相互影响、相互制约,以及不同区域之间的相互联系。

包括自然地理要素和人文地理要素之间的相互联系、相互影响、相互制约,以及相邻区域的相互作用。

二、教材分析本节内容是高中地理人教版教材选择性必修二第二章第二节教材内容,第二章主要从自然环境对区域影响的角度看区域发展。

本节主要以具体区域为例,分析区域发展存在的生态问题,培养学生的区域认知、综合思维和人地协调观等核心素养。

教材选择的生态脆弱区案例,主要以我国生态脆弱区为主,辅以世界个别生态脆弱区。

选取的案例主要有:南方喀斯特生态脆弱区、我国北方农牧交错带及非洲萨赫勒地区,其中以我国北方农牧交错带为主案例。

这些案例为学生利用案例归纳学习生态脆弱区环境与发展问题的一般方法做了铺垫。

三、学情分析学生在初中地理学习中了解到我国西北地区荒漠化、黄土高原水土流失等区域生态环境问题,具有一定的知识基础,但是在初中地理及高中地理必修的学习内容中,均没有明确提出生态脆弱区的定义,或系统阐述其生态系统的特点。

教师在教学中可以遵循认知规律,采用适当的方法给予辅助和引导,首先阐释生态脆弱区的定义及其生态系统特点和分布区域地理环境特点,帮助学生认识生态脆弱区的基本概貌。

再通过案例探究、合作学习等方式引导学生学习,实现从抽象到具体,从感性到理性的认知过程,启发学生自主完成新知的建构,并注意在探讨生态脆弱区环境与发展问题及综合治理措施的过程中渗透正确的人地观念。

第二课时 城镇化过程中出现的问题、地理信息技术在城市管理中的应用一、城镇化过程中出现的问题1.环境问题:当城镇生产和生活排放的□01污染物超出一定的限度,城镇环境质量就会下降,甚至出现□02大气污染、□03水污染、□04垃圾污染和□05噪声污染等环境问题。

2.社会问题:城市□06人口规模和人口密度不断增加,加上缺乏□07合理的城市规划和管理,城市的□08基础设施远远不能适应城市发展的需要,会出现□09交通拥堵、□10住房紧张等现象。

3.地区差异(1)发达国家:曾经出现过□11环境污染问题,经过□12治理,大部分得以有效解决。

(2)发展中国家:处于城镇化□13快速发展阶段,各类城镇化问题相对□14较多。

有的发展中国家城镇化□15畸形发展,与经济发展不相适应,失业率高、贫困等社会问题突出。

,1.判断正误。

(1)城市中的环境问题主要是人口增长过快,排放大量污染物导致的。

(√)(2)有人戏称北京为“首堵”,其交通拥挤的根本原因是城市经济发展水平低下。

(×) 2.下列属于城市环境污染的是( ) A .交通拥挤 B .居住条件差 C .固体垃圾污染 D .失业人数多答案 C解析 四个选项中只有固体垃圾污染属于环境污染。

3.目前,我国许多大城市在经历强降水过程中,会暴发“城市洪水”,造成巨大的损失。

分析导致“城市洪水”屡屡出现的原因有哪些?提示 暴雨集中;硬化路面大大减少了雨水的下渗;城市排水系统不完善等。

二、地理信息技术在城市管理中的应用1.应用范围:城市规划、□01市政建设、□02公共服务等。

2.用途 (1)城市日常生活借助地理信息系统对各类空间信息的储存、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的定位、导航功能,为市民日常生活提供便利。

(2)城市规划和建设管理地理信息系统依托其强大的数据管理、图层分析、制图等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

1.判断正误。

(1)应用地理信息系统,并借助于遥感技术,可对城镇土地进行规划和管理。

新版人教版高中地理必修二目录第一章人口

第一节:人口分布

第二节:人口迁移

第三节:人口容量

第二章乡村和城镇

第一节:乡村和城镇空间结构

第二节:城镇化

第三节:地域文化与城乡景观

第三章产业区位因素

第一节:农业区位因素及其变化

第二节:工业区位因素及其变化

第三节:服务业区位因素及其变化

第四章:交通运输布局与区域发展

第一节:区域发展对交通运输布局的影响

第二节:交通运输布局对区域发展的影响

第五章:环境与发展

第一节:人类面临的主要环境问题

第二节:走向人地协调——可持续发展

第三节:中国国家发展战略举例。

人教版选择性必修二第二章第二节生态脆弱区-生态脆弱区的综合治理【课标要求】以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施《土地盐碱化》课标分析【课程标准】以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境问题与发展问题及综合治理措施。

【课标分析】(一)区域认知掌握土壤盐碱化的含义、成因、危害及治理措施。

(二)地理实践力搜集和运用资料,以“问题为中心”进行实验和小组合作探究。

(三)人地协调:培养地理核心素养热爱祖国和家乡。

【教学重、难点】1、能运用实例分析土壤盐碱化的成因和防治措施。

2、学会运用实例分析土壤盐碱化对地理环境的影响。

【教学目标】(一)知识与技能1.明确土地盐碱化的概念;2.通过十地盐碱化的形成过程掌握其成因和主要的防治措施;3.明确我国十地盐碱化的主要分布区。

(二)过程与方法1.通过实验教学,培养学生善于观察生活,学习生活中的地理的能力。

2.通过引导学生读我国土地盐碱化分布区培养学生的读图能力。

3.通过十地盐碱化成因和防治措施的学习培养学生分析问题和解决问题的能力。

(三)情感态度价值观通过十地盐碱化的学习使学生关心我国土地资源的利用和保护问题,增强环2保意识,形成可持续发展观念。

【学习目标】1.了解土地盐碱化概念及分布2.理解土地盐碱化的形成过程并分析成因3.了解土地盐碱化的危害4.结合实际提出治理措施【教学过程】这是老师在河套地区考察时的录像,请同学们看一那么我国盐碱化的分布地区有哪些呢?本节课我们就河套平原地区为例来分析盐碱化的相关内容,请同学们大声读一遍学习目标。

二、知“盐”探究:1.观察模拟实验:说出你看出了哪些现象?2.说出盐碱化的过程河套平原盐碱化的形成受自然和人文因素双重制约,这两幅图是当地农民灌溉的两种方式,请同学们动手写一写该地盐碱化的过程。

四、去“盐”社会调查:①小组-宝勇家庭农场(高品质玉米)-灌溉和排水开挖的河道②小组-土埠台、小滩子(高品质小麦)-麦田自走式横架喷灌机③小组-殷家村、大后旺(高质量水稻)-暗管塑膜,提高学生综合思维水平治理盐碱化关键:①治水―防止地下水上升②治盐―降低土壤盐分--淋盐、吸盐、排盐、阻盐③治蒸发完成表格。