程珌《水调歌头·登甘露寺多景楼望淮有感》阅读训练及答案

- 格式:docx

- 大小:12.28 KB

- 文档页数:1

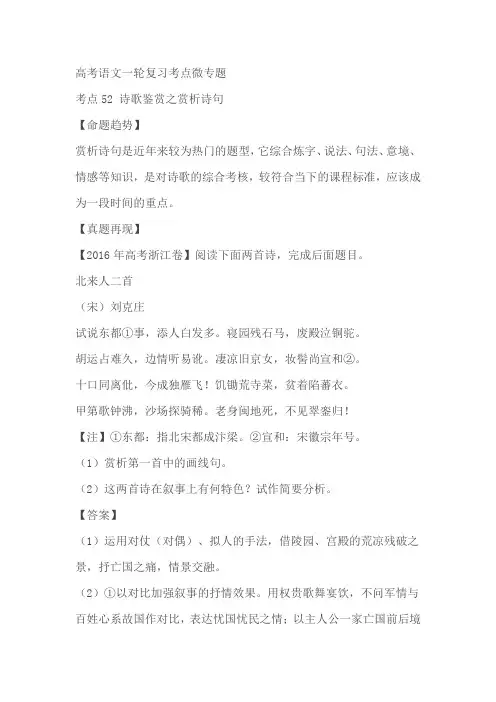

高考语文一轮复习考点微专题考点52 诗歌鉴赏之赏析诗句【命题趋势】赏析诗句是近年来较为热门的题型,它综合炼字、说法、句法、意境、情感等知识,是对诗歌的综合考核,较符合当下的课程标准,应该成为一段时间的重点。

【真题再现】【2016年高考浙江卷】阅读下面两首诗,完成后面题目。

北来人二首(宋)刘克庄试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞!饥锄荒寺菜,贫着陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

老身闽地死,不见翠銮归!【注】①东都:指北宋都成汴梁。

②宣和:宋徽宗年号。

(1)赏析第一首中的画线句。

(2)这两首诗在叙事上有何特色?试作简要分析。

【答案】(1)运用对仗(对偶)、拟人的手法,借陵园、宫殿的荒凉残破之景,抒亡国之痛,情景交融。

(2)①以对比加强叙事的抒情效果。

用权贵歌舞宴饮,不问军情与百姓心系故国作对比,表达忧国忧民之情;以主人公一家亡国前后境况的对比,表现百姓流离之苦。

②以“北来人”的口吻叙事,表达情感显得更真实、自然。

③叙事中流露出个人的情感。

如“今成独雁飞”流露了主人公家破人散的凄凉与孤独。

【解析】(1)赏析诗句,首先要读懂诗句大意。

第一首诗大意为:一提起东都汴梁之事,人们便徒增许多白发。

皇家陵园的石马残破不全,废弃的宫殿前,铜铸的骆驼正在哭泣。

料想胡人的命运也不会长久,听来的边地消息,特别容易以讹传讹。

叫人感到多么的凄凉啊!旧京的女子,还保留着宣和年间的发饰。

(2)此题要求赏析两首诗在叙事上的特色,因此答题时要特别注意诗歌在叙事过程中所运用的修辞手法、表达技巧和叙事的顺序等。

既要指出所用的方法或技巧,又要运用诗中例句加以诠释,还要根据作者的情感分析这种手法或技巧在抒发情感、体现主旨等方面的作用。

【考点详解】(一)赏析诗句四技巧1.弄懂表层含意这是从句子的内容、情感方面出发的,也是赏析句子的前提。

回答此类问题时,要着眼全篇,不能孤立地评析某一诗句。

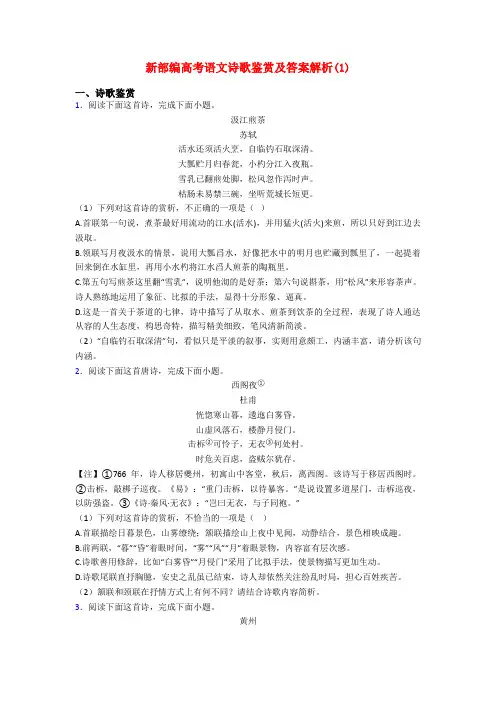

新部编高考语文诗歌鉴赏及答案解析(1)一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首诗,完成下面小题。

汲江煎茶苏轼活水还须活火烹,自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。

雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.首联第一句说,煮茶最好用流动的江水(活水),并用猛火(活火)来煎,所以只好到江边去汲取。

B.领联写月夜汲水的情景,说用大瓢舀水,好像把水中的明月也贮藏到瓢里了,一起提着回来倒在水缸里,再用小水杓将江水舀人煎茶的陶瓶里。

C.第五句写煎茶这里翻“雪乳”,说明他沏的是好茶;第六句说斟茶,用“松风”来形容茶声。

诗人熟练地运用了象征、比拟的手法,显得十分形象、逼真。

D.这是一首关于茶道的七律,诗中描写了从取水、煎茶到饮茶的全过程,表现了诗人通达从容的人生态度,构思奇特,描写精美细致,笔风清新简淡。

(2)“自临钓石取深清”句,看似只是平淡的叙事,实则用意颇工,内涵丰富,请分析该句内涵。

2.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

西阁夜①杜甫恍惚寒山暮,逶迤白雾昏。

山虚风落石,楼静月侵门。

击柝②可怜子,无衣③何处村。

时危关百虑,盗贼尔犹存。

【注】①766年,诗人移居夔州,初寓山中客堂,秋后,离西阁。

该诗写于移居西阁时。

②击柝,敲梆子巡夜。

《易》:“重门击柝,以待暴客。

”是说设置多道屋门,击柝巡夜,以防强盗。

③《诗·秦风·无衣》:“岂曰无衣,与子同袍。

”(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是()A.首联描绘日暮景色,山雾缭绕;颔联描绘山上夜中见闻,动静结合,景色相映成趣。

B.前两联,“暮”“昏”着眼时间,“雾”“风”“月”着眼景物,内容富有层次感。

C.诗歌善用修辞,比如“白雾昏”“月侵门”采用了比拟手法,使景物描写更加生动。

D.诗歌尾联直抒胸臆,安史之乱虽已结束,诗人却依然关注纷乱时局,担心百姓疾苦。

(2)颔联和颈联在抒情方式上有何不同?请结合诗歌内容简析。

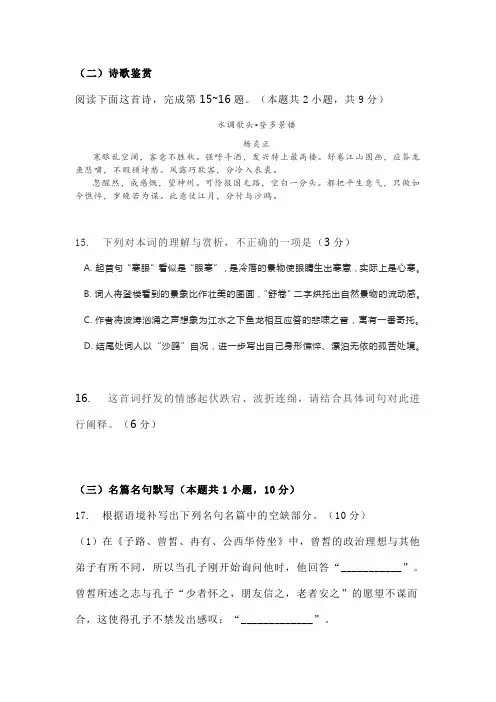

(二)诗歌鉴赏阅读下面这首诗,完成第15~16题。

(本题共2小题,共9分)水调歌头•登多景楼杨炎正寒眼乱空阔,客意不胜秋。

强呼斗酒,发兴特上最高楼。

舒卷江山图画,应答龙鱼悲啸,不暇顾诗愁。

风露巧欺客,分冷入衣裘。

忽醒然,成感慨,望神州。

可怜报国无路,空白一分头。

都把平生意气,只做如今憔悴,岁晚若为谋。

此意仗江月,分付与沙鸥。

15. 下列对本词的理解与赏析,不正确的一项是(3分)A. 起首句“寒眼”看似是“眼寒”,是冷落的景物使眼睛生出寒意,实际上是心寒。

B. 词人将登楼看到的景象比作壮美的图画,“舒卷”二字烘托出自然景物的流动感。

C. 作者将波涛汹涌之声想象为江水之下鱼龙相互应答的悲啸之音,寓有一番寄托。

D. 结尾处词人以“沙鸥”自况,进一步写出自己身形憔悴、漂泊无依的孤苦处境。

16. 这首词抒发的情感起伏跌宕、波折连绵,请结合具体词句对此进行阐释。

(6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题,10分)17. 根据语境补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(10分)(1)在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,曾皙的政治理想与其他弟子有所不同,所以当孔子刚开始询问他时,他回答“___________”。

曾皙所述之志与孔子“少者怀之,朋友信之,老者安之”的愿望不谋而合,这使得孔子不禁发出感叹:“_____________”。

(2)在《庖丁解牛》中,庖丁自述其解牛技术的发展阶段,在刚开始解牛的时候,_____________________;练习了三年之后,则_____________________。

(3)《烛之武退秦师》中,晋国和秦国联合围攻郑国的理由是:_________________,________________。

(4)在《齐桓晋文之事》中,孟子围绕“恒产、恒心”指出,士属于“________________”;但对于民而言,则无恒产,___________________。

(5)在《齐桓晋文之事》中,孟子认为,君主如果能够让自己的百姓______________,_________________,就可以称王天下。

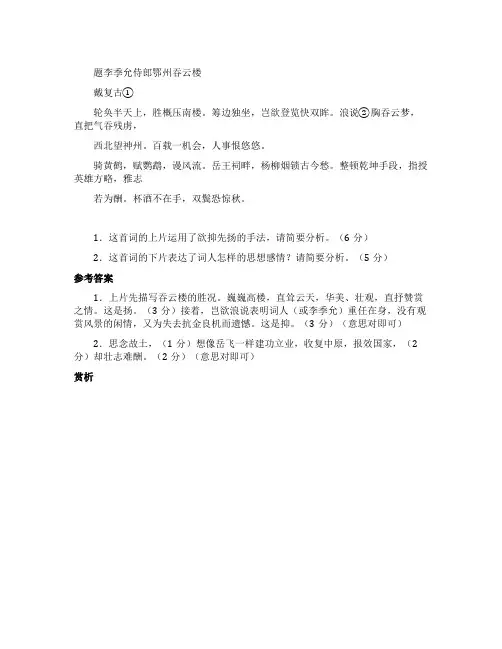

题李季允侍郎鄂州吞云楼

戴复古①

轮奂半天上,胜概压南楼。

筹边独坐,岂欲登览快双眸。

浪说②胸吞云梦,直把气吞残虏,

西北望神州。

百载一机会,人事恨悠悠。

骑黄鹤,赋鹦鹉,谩风流。

岳王祠畔,杨柳烟锁古今愁。

整顿乾坤手段,指授英雄方略,雅志

若为酬。

杯酒不在手,双鬓恐惊秋。

1.这首词的上片运用了欲抑先扬的手法,请简要分析。

(6分)

2.这首词的下片表达了词人怎样的思想感情?请简要分析。

(5分)

参考答案

1.上片先描写吞云楼的胜况。

巍巍高楼,直耸云天,华美、壮观,直抒赞赏之情。

这是扬。

(3分)接着,岂欲浪说表明词人(或李季允)重任在身,没有观赏风景的闲情,又为失去抗金良机而遗憾。

这是抑。

(3分)(意思对即可)

2.思念故土,(1分)想像岳飞一样建功立业,收复中原,报效国家,(2分)却壮志难酬。

(2分)(意思对即可)

赏析。

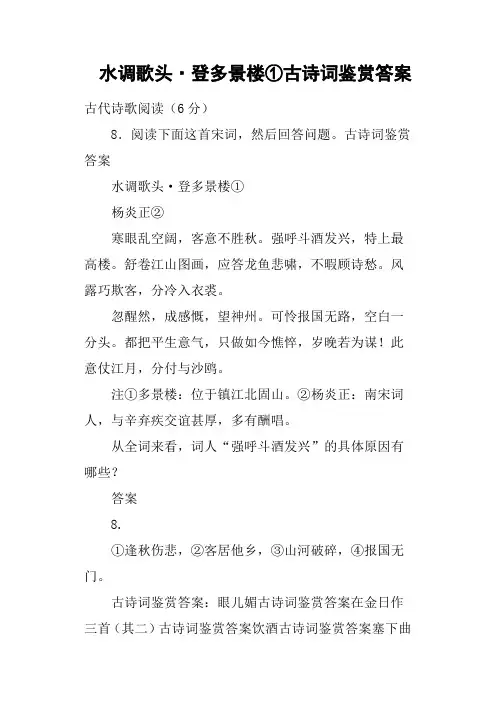

水调歌头·登多景楼①古诗词鉴赏答案古代诗歌阅读(6分)8.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

古诗词鉴赏答案水调歌头·登多景楼①杨炎正②寒眼乱空阔,客意不胜秋。

强呼斗酒发兴,特上最高楼。

舒卷江山图画,应答龙鱼悲啸,不暇顾诗愁。

风露巧欺客,分冷入衣裘。

忽醒然,成感慨,望神州。

可怜报国无路,空白一分头。

都把平生意气,只做如今憔悴,岁晚若为谋!此意仗江月,分付与沙鸥。

注①多景楼:位于镇江北固山。

②杨炎正:南宋词人,与辛弃疾交谊甚厚,多有酬唱。

从全词来看,词人“强呼斗酒发兴”的具体原因有哪些?答案8.①逢秋伤悲,②客居他乡,③山河破碎,④报国无门。

古诗词鉴赏答案:眼儿媚古诗词鉴赏答案在金日作三首(其二)古诗词鉴赏答案饮酒古诗词鉴赏答案塞下曲古诗词鉴赏答案早发古诗词鉴赏答案咏怀古迹五首(其三)古诗词鉴赏答案夜坐有感古诗词鉴赏答案夏日三首(其一)古诗词鉴赏答案雨后池上古诗词鉴赏答案江城子癸酉春社古诗词鉴赏答案竹轩诗兴古诗词鉴赏答案途中见杏花古诗词鉴赏答案谢亭送别古诗词鉴赏答案秋登宣城谢朓北楼古诗词鉴赏答案念奴娇·登石头城①古诗词鉴赏答案落梅①古诗词鉴赏答案金陵驿古诗词鉴赏答案唐多令古诗词鉴赏答案阮郎归古诗词鉴赏答案木兰词·拟古决绝词柬①友古诗词鉴赏答案天津桥春望古诗词鉴赏答案南歌子·游赏古诗词鉴赏答案普天乐·秋怀古诗词鉴赏答案唐多令惜别古诗词鉴赏答案踏莎行古诗词鉴赏答案春生古诗词鉴赏答案和李秀才边庭四时怨·其四古诗词鉴赏答案夜上受降城①闻笛古诗词鉴赏答案秦楼月古诗词鉴赏答案咏风古诗词鉴赏答案岁暮归南山①古诗词鉴赏答案与梦得①沽酒闲饮且约后期古诗词鉴赏答案南歌子游赏古诗词鉴赏答案西江月遣兴古诗词鉴赏答案旅夜书怀古诗词鉴赏答案除夜野宿常州城外二首(其一)古诗词鉴赏答案山园小梅古诗词鉴赏答案菩萨蛮黄鹤楼古诗词鉴赏答案宿业师山房待丁公不至古诗词鉴赏答案宿骆氏亭寄怀崔雍、崔衮和听雨古诗词鉴赏答案别舍弟宗一古诗词鉴赏答案途中见杏花古诗词鉴赏答案采桑子古诗词鉴赏答案柳州开元寺夏雨古诗词鉴赏答案春望古诗词鉴赏答案风雨古诗词鉴赏答案华清宫①(其三)古诗词鉴赏答案禹庙古诗词鉴赏答案鹧鸪天?重阳晚眺遇雨古诗词鉴赏答案。

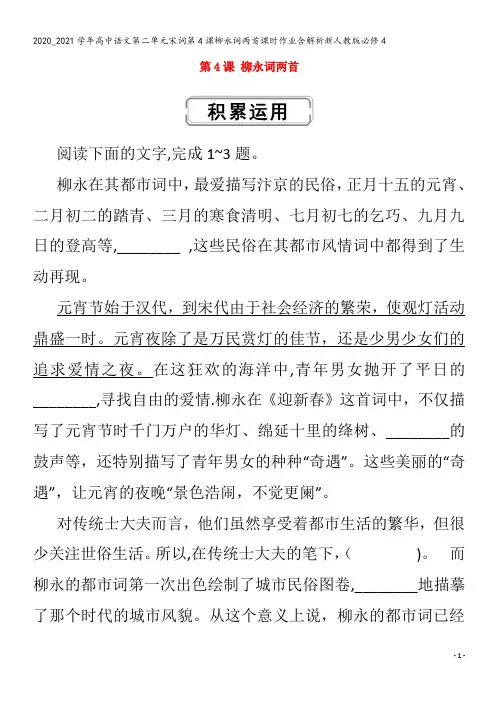

第4课柳永词两首阅读下面的文字,完成1~3题。

柳永在其都市词中,最爱描写汴京的民俗,正月十五的元宵、二月初二的踏青、三月的寒食清明、七月初七的乞巧、九月九日的登高等,________ ,这些民俗在其都市风情词中都得到了生动再现。

元宵节始于汉代,到宋代由于社会经济的繁荣,使观灯活动鼎盛一时。

元宵夜除了是万民赏灯的佳节,还是少男少女们的追求爱情之夜。

在这狂欢的海洋中,青年男女抛开了平日的________,寻找自由的爱情.柳永在《迎新春》这首词中,不仅描写了元宵节时千门万户的华灯、绵延十里的绛树、________的鼓声等,还特别描写了青年男女的种种“奇遇”。

这些美丽的“奇遇”,让元宵的夜晚“景色浩闹,不觉更阑”。

对传统士大夫而言,他们虽然享受着都市生活的繁华,但很少关注世俗生活。

所以,在传统士大夫的笔下,()。

而柳永的都市词第一次出色绘制了城市民俗图卷,________地描摹了那个时代的城市风貌。

从这个意义上说,柳永的都市词已经不仅是具有审美价值的文学作品,而且是其所处时代的见证者和记录者,具有无可替代的史料价值,堪称词史上的“清明上河图”。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(A)A.不一而足清规戒律响彻云霄淋漓尽致B.层出不穷清规戒律不绝如缕酣畅淋漓C.层出不穷金科玉律不绝如缕淋漓尽致D.不一而足金科玉律响彻云霄酣畅淋漓解析:“不一而足”指不止一种或一次,而是很多。

“层出不穷”指接连不断地出现,没有穷尽.句中的意思是民俗很多,所以应选“不一而足”.“清规戒律”指束缚人的死板的规章制度.“金科玉律"比喻不能变更的信条或法律条文。

句中形容束缚人的规章制度,应选“清规戒律”。

“不绝如缕”形容局势危急或声音细微悠长。

“响彻云霄”指响声直达高空,形容声音十分嘹亮.句中用来形容鼓声,应选“响彻云霄”。

“淋漓尽致”形容文章、谈话等详尽透彻,发挥充分,也形容暴露得很彻底。

“酣畅淋漓"形容极其畅快.“淋漓尽致”侧重于意思的表达,“酣畅淋漓"侧重于感情的宣泄。

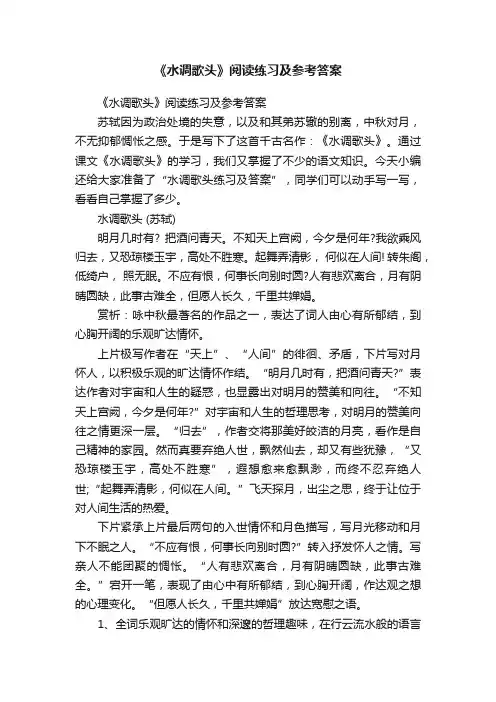

《水调歌头》阅读练习及参考答案《水调歌头》阅读练习及参考答案苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。

于是写下了这首千古名作:《水调歌头》。

通过课文《水调歌头》的学习,我们又掌握了不少的语文知识。

今天小编还给大家准备了“水调歌头练习及答案”,同学们可以动手写一写,看看自己掌握了多少。

水调歌头 (苏轼)明月几时有? 把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间! 转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。

赏析:咏中秋最著名的作品之一,表达了词人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀。

上片极写作者在“天上”、“人间”的徘徊、矛盾,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。

“明月几时有,把酒问青天?”表达作者对宇宙和人生的疑惑,也显露出对明月的赞美和向往。

“不知天上宫阙,今夕是何年?”对宇宙和人生的哲理思考,对明月的赞美向往之情更深一层。

“归去”,作者交将那美好皎洁的月亮,看作是自己精神的家园。

然而真要弃绝人世,飘然仙去,却又有些犹豫,“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,遐想愈来愈飘渺,而终不忍弃绝人世;“起舞弄清影,何似在人间。

”飞天探月,出尘之思,终于让位于对人间生活的热爱。

下片紧承上片最后两句的入世情怀和月色描写,写月光移动和月下不眠之人。

“不应有恨,何事长向别时圆?”转入抒发怀人之情。

写亲人不能团聚的惆怅。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”宕开一笔,表现了由心中有所郁结,到心胸开阔,作达观之想的心理变化。

“但愿人长久,千里共婵娟”放达宽慰之语。

1、全词乐观旷达的情怀和深邃的哲理趣味,在行云流水般的语言和美妙的意境中,自然呈现出来。

《水调出头》中的小序是什么意思,作用是什么。

2、词前小序说明作词的缘由,统领全词。

高度概括了作者这个中秋之夜的思想感情经历,表达了他对亲人的真挚怀念。

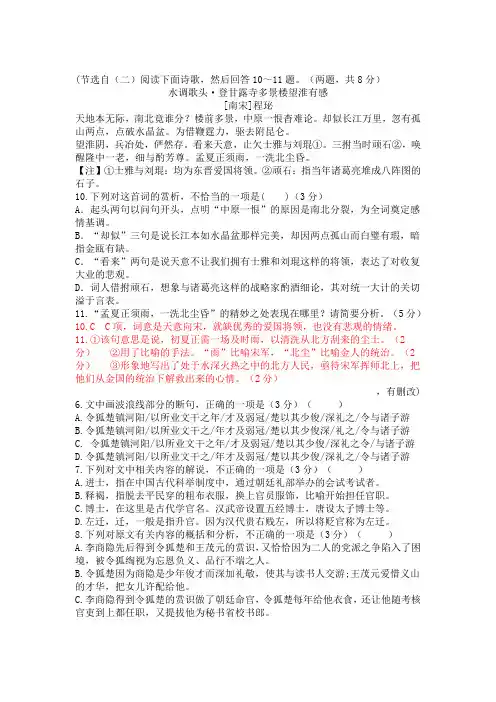

(节选自(二)阅读下面诗歌,然后回答10~11题。

(两题,共8分)水调歌头·登甘露寺多景楼望淮有感[南宋]程珌天地本无际,南北竟谁分?楼前多景,中原一恨杳难论。

却似长江万里,忽有孤山两点,点破水晶盆。

为借鞭霆力,驱去附昆仑。

望淮阴,兵冶处,俨然存。

看来天意,止欠士雅与刘琨①。

三拊当时顽石②,唤醒隆中一老,细与酌芳尊。

孟夏正须雨,一洗北尘昏。

【注】①士雅与刘琨:均为东晋爱国将领。

②顽石:指当年诸葛亮堆成八阵图的石子。

10.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )(3分)A.起头两句以问句开头,点明“中原一恨”的原因是南北分裂,为全词奠定感情基调。

B.“却似”三句是说长江本如水晶盆那样完美,却因两点孤山而白璧有瑕,暗指金瓯有缺。

C.“看来”两句是说天意不让我们拥有士雅和刘琨这样的将领,表达了对收复大业的悲观。

D.词人借拊顽石,想象与诸葛亮这样的战略家酌酒细论,其对统一大计的关切溢于言表。

11.“孟夏正须雨,一洗北尘昏”的精妙之处表现在哪里?请简要分析。

(5分)10.C C项,词意是天意向宋,就缺优秀的爱国将领,也没有悲观的情绪。

11.①该句意思是说,初夏正需一场及时雨,以清洗从北方刮来的尘土。

(2分)②用了比喻的手法。

“雨”比喻宋军,“北尘”比喻金人的统治。

(2分)③形象地写出了处于水深火热之中的北方人民,亟待宋军挥师北上,把他们从金国的统治下解救出来的心情。

(2分),有删改)6.文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()A.令狐楚镇河阳/以所业文干之年/才及弱冠/楚以其少俊/深礼之/令与诸子游B.令狐楚镇河阳/以所业文干之/年才及弱冠/楚以其少俊深/礼之/令与诸子游C. 令狐楚镇河阳/以所业文干之年/才及弱冠/楚以其少俊/深礼之令/与诸子游D.令狐楚镇河阳/以所业文干之/年才及弱冠/楚以其少俊/深礼之/令与诸子游7.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()A.进士,指在中国古代科举制度中,通过朝廷礼部举办的会试考试者。

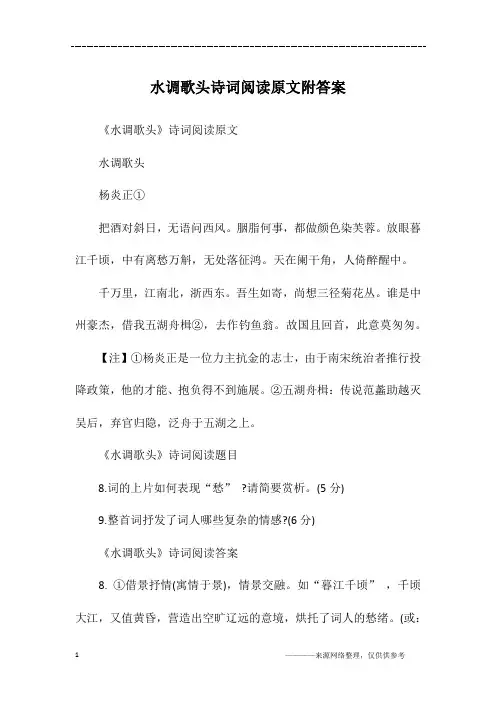

水调歌头诗词阅读原文附答案《水调歌头》诗词阅读原文水调歌头杨炎正①把酒对斜日,无语问西风。

胭脂何事,都做颜色染芙蓉。

放眼暮江千顷,中有离愁万斛,无处落征鸿。

天在阑干角,人倚醉醒中。

千万里,江南北,浙西东。

吾生如寄,尚想三径菊花丛。

谁是中州豪杰,借我五湖舟楫②,去作钓鱼翁。

故国且回首,此意莫匆匆。

【注】①杨炎正是一位力主抗金的志士,由于南宋统治者推行投降政策,他的才能、抱负得不到施展。

②五湖舟楫:传说范蠡助越灭吴后,弃官归隐,泛舟于五湖之上。

《水调歌头》诗词阅读题目8.词的上片如何表现“愁”?请简要赏析。

(5分)9.整首词抒发了词人哪些复杂的情感?(6分)《水调歌头》诗词阅读答案8. ①借景抒情(寓情于景),情景交融。

如“暮江千顷”,千顷大江,又值黄昏,营造出空旷辽远的意境,烘托了词人的愁绪。

(或:“无处”一句,写离愁满江,竟连飞鸿立足栖息的地方都没有,极言愁之多,强化愁情。

或:上片最后两句写暮色苍茫,唯有阑干的一角还可见一线天光,营造了灰暗沉重的意境,烘托词人的惆怅心情。

而词人倚着阑干,借酒浇愁,愁怀难遣。

)或:以乐景衬哀情。

上片第三、四句写夕阳西斜,词人手持酒杯,临风突然问西风:为什么(你把)所有的胭脂都做了颜料去染秋荷了?以此反衬愁怀,颇为沉郁。

②使用比喻(夸张)来写愁。

上片第六句以“万斛”之江水喻愁,将抽象无形之愁写得形象生动可感,表现愁情之多。

(每一点写出手法得1分,具体分析得2分。

答出两点得满分。

)9. ①怀才不遇,报国无门、壮志难酬之愁思。

②岁月蹉跎、青春不驻的悲慨。

③离别故土的愁绪以及对故国山河的无限眷恋。

④欲归隐田园之心情。

(任意答出三点得6分。

)[解析]8. 本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。

这是一道手法题,诗歌手法主要有抒情方式(直接、间接),直接抒情有直抒胸臆,间接抒情有借景抒情、即事感怀、怀古伤今、托物言志,一般用于整首诗歌;表现手法,主要是对比、衬托、渲染、铺垫、动静、虚实、抑扬等,主要用于某一联的赏析;第三是修辞。

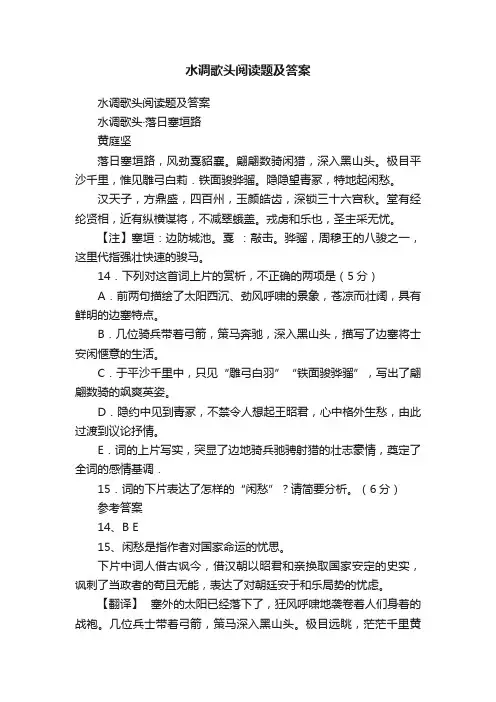

水调歌头阅读题及答案水调歌头阅读题及答案水调歌头·落日塞垣路黄庭坚落日塞垣路,风劲戛貂襄。

翩翩数骑闲猎,深入黑山头。

极目平沙千里,惟见雕弓白莉.铁面骏骅骝。

隐隐望青冢,特地起闲愁。

汉天子,方鼎盛,四百州,玉颜皓齿,深锁三十六宫秋。

堂有经纶贤相,近有纵横谋将,不减翠蛾盖。

戎虏和乐也,圣主采无忧。

【注】塞垣:边防城池。

戛:敲击。

骅骝,周穆王的八骏之一,这里代指强壮快速的骏马。

14.下列对这首词上片的赏析,不正确的两项是(5分)A.前两句描绘了太阳西沉、劲风呼啸的景象,苍凉而壮阔,具有鲜明的边塞特点。

B.几位骑兵带着弓箭,策马奔驰,深入黑山头,描写了边塞将士安闲惬意的生活。

C.于平沙千里中,只见“雕弓白羽”“铁面骏骅骝”,写出了翩翩数骑的飒爽英姿。

D.隐约中见到青冢,不禁令人想起王昭君,心中格外生愁,由此过渡到议论抒情。

E.词的上片写实,突显了边地骑兵驰骋射猎的壮志豪情,奠定了全词的感情基调.15.词的下片表达了怎样的“闲愁”?请简要分析。

(6分)参考答案14、B E15、闲愁是指作者对国家命运的忧思。

下片中词人借古讽今,借汉朝以昭君和亲换取国家安定的史实,讽刺了当政者的苟且无能,表达了对朝廷安于和乐局势的忧虑。

【翻译】塞外的太阳已经落下了,狂风呼啸地袭卷着人们身着的战袍。

几位兵士带着弓箭,策马深入黑山头。

极目远眺,茫茫千里黄沙,一望无际,空旷的.天地里只有几位行猎的好手携雕弓,佩白羽,表情严肃,如风驰电掣般策马飞奔。

隐隐约约竟仿佛望见了夜色里的昭君陵,心里波澜起伏。

汉家天子正当青春年盛,汉家天下幅员辽阔,洋洋四百州,民殷国富。

然而,天子竟不能凭借实力巩固国防,靠一位苦命的宫女去“和蕃”。

朝堂上不是没有经天纬地的奇才,边境上更不缺少镇守一方的良将,可“和蕃”一事还是照例进行,将天下社稷的安危托付于一女子之手,这是多么可悲的事?如今边疆地区太平、和睦,皇上也可以高枕无忧了。

水调歌头·落日塞垣路翻译赏析。

新高考诗歌阅读强化训练模拟题(含答案)一、阅读下面这首诗歌,完成各题。

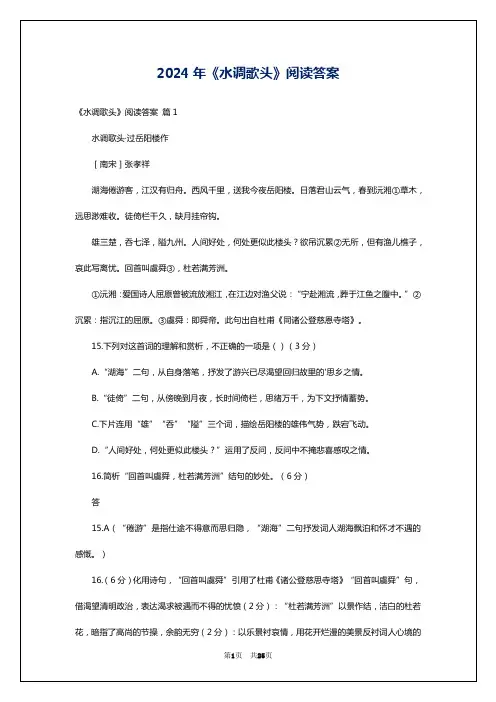

水调歌头·金山观月[宋]张孝祥江山自雄丽,风露与高寒。

寄声月姊,借我玉鉴此中看。

幽壑鱼龙悲啸,倒影星辰摇动,海气夜漫漫。

涌起白银阙,危驻紫金山。

表独立,飞霞佩,切云冠[注]。

漱冰濯雪,眇视万里一毫端。

回首三山何处,闻道群仙笑我,要我欲俱还。

挥手从此去,翳凤更骖鸾。

[注]“表独立”:屈原《九歌·山鬼》“表独立兮山之上”。

“切云”,《楚辞·涉江》:“冠切云之崔嵬。

”1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.开头二句,既写出江山雄伟、壮阔的气势,又点明夜间登临时的风露与春寒的感觉。

B.上片后七句,写月光照彻之景,写江面浩渺、微波荡漾之景,最后写高驻金山奇景。

C.下片前三句,词人借仙女陪伴自己之所想,向读者袒露自己的心胸。

D.下片后七句,写自己澄明洁净之感、幽远清晰之见及登仙而去之想。

2.陈应行评价张孝祥词“真非烟火食人辞语”,请结合本词证明这一观点。

二、阅读下面这首词,按要求作答。

桂枝香•金陵怀古王安石登临送目,正故国晩秋,天气初肃。

千里澄江似练①,翠峰如簇。

归帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。

彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔,繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。

千古凭高对此,谩嗟荣辱。

六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。

至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

(注)①谢眺诗句有“澄江静如练”的诗句。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是()A.这是王安石在金陵的登高怀古之作。

故国,指的就是金陵,即现在的南京。

B.上片写登临季节,所见优美景色:澄江似练,夕阳翠峰,酒旗招展,白鹭翔舞。

C.下片感叹六朝竞逐奢靡、相继灭亡,然后陈说空谈兴亡荣辱是有所作为的表现。

D.“后庭遗曲”化用的是唐朝杜牧的《泊秦淮》,杜牧之后就认为其是亡国之音。

4.鉴赏这首词上片“千里澄江似练,翠峰如簇”。

三、阅读下面文字,完成下列小题。

选篇理由:《望海潮(东南形胜)》中“烟”“画”“绕”“卷”等字,生动、传神地刻画了杭州的美好景致。

水调歌头阅读附答案

水调歌头阅读附答案

水调歌头

李光①

过桐江,经严濑②,慨然有感。

予方力丐宫祠,有终焉之志,因和致道《水调歌头》,呈子我、行简。

兵气暗吴楚,江汉久凄凉。

当年俊杰安在?酌酒酹严光。

南顾豺狼吞噬,北望中原板荡,矫首讯穹苍。

归去谢宾友,客路饱风霜。

闭柴扉,窥千载,考三皇。

兰亭胜处,依旧流水绕修篁。

傍有湖光千顷,时泛扁舟一叶,啸傲水云乡。

寄语骑鲸客,何事返南荒?

注:①李光:南宋词人,时忤秦桧,意乞去。

②严濑:严光,与汉光武刘秀同学,后刘秀做皇帝,他隐居富春山耕钓,后人把他钓鱼的地方叫“严陵濑”。

10.本词上阕表达了词人的哪些情感?请结合文本概括。

(5分)

11.下阕写词人归去后的`读书生活,其中“兰亭修篁”、“湖光扁舟”两幅图景有什么样的文化含义?作者借此表达了怎样的人生理想?(6分)

水调歌头阅读附答案

10.慨叹吴楚兵乱、江汉凄凉,追思隐者严光,痛惜国土沦亡,萌生去意。

(每点1分,结合文本1分)

11.兰亭:东晋王羲之和其他文人于兰亭修禊,感受自然的美好;湖光:文人归隐,有扁舟一叶,渔樵江渚的愿望。

寄寓了作者远离官场、寄情山水的理想。

(每点2分)。

水调歌头·登甘露寺多景楼望淮有感[宋]程珌天地本无际,南北竟谁分。

楼前多景,中原一恨杳难论。

却似长江万里,忽有孤山两点,点破水晶盆。

为借鞭霆力,驱去附昆仑。

〇望淮阴,兵冶处,俨然存。

看来天意,止欠士雅与刘琨。

三拊当时顽石,唤醒隆中一老,细与酌芳尊。

孟夏正须雨,一洗北尘昏。

【注释】程珌(1164-1242),字怀古,号洺水遗民,徽州休宁(今属安徽)人。

十岁作诗,出语惊人。

宋光宗绍熙四年(1193)进士,主考官见其文,称为“天下奇才”。

历事光宗、宁宗、理宗三朝,在京累官至翰林学士、知制诰;在外差遣终于知福州兼福建安抚使(福建暨福州地区的军政长官)。

立朝以经时济世自任,心系国计民瘼,尝上书论备边、蠲税。

著有《洺水集》。

今存词40余首,集名《洺水词》。

词风出入于苏轼、辛弃疾之间。

“甘露寺”,在今江苏镇江北固山上,唐李德裕建。

相传其时甘露降此山,故名。

见宋祝穆《舆地纪胜·两浙西路·镇江府》。

“多景楼”,在镇江北固山上甘露寺内,故基是唐代的临江亭。

唐李德裕《题临江亭》诗有“多景悬窗牖”之句,楼名有取于此。

南宋初,楼废于兵火。

孝宗初,寺僧重修。

登楼凭眺,江山胜景荟萃于目前。

详见宋张邦基《墨庄漫录》、张孝祥《题陆务观多景楼长句》。

“淮”,淮河。

“天地本无际,南北竟谁分”二句,谓中国大地本是一个整体,究竟是谁将她分为南、北两半?“中原一恨”,指中原地区沦陷于金人的恨事。

“杳难论”,年代久远,难以评说。

“长江万里”,李白《赠升州王使君忠臣》诗曰:“长江万里清。

”“孤山两点”,指金、焦二山。

金山,因唐代裴头陀开山得金而得名。

焦山,因东汉焦光隐居于此而得名。

宋时二山皆在镇江附近长江中。

见《舆地纪胜·镇江府》。

按,金山今已与江南岸相连。

“水晶盆”,喻指眼前宽阔的长江江面。

“鞭霆力”,雷电之力。

鞭,喻闪电。

汉扬雄《河东赋》曰:“奋电鞭。

”霆,迅雷。

“昆仑”,昆仑山。

西起帕米尔高原东部,横贯新疆、西藏间,东延入青海境内。

登甘露寺多景楼望淮有感_甘露寺多景楼阅读答案(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如成语大全、谜语大全、汉语拼音、美文、教案大全、实用模板、话题作文、写作指导、试题题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical materials for everyone, such as idioms, riddles, pinyin, American writing, lesson plans, practical templates, topic essays, writing instructions, test question banks, other materials, etc. If you want to know different materials Format and writing, please pay attention!登甘露寺多景楼望淮有感_甘露寺多景楼阅读答案【阅读答案】【原文】甘露寺多景楼①曾巩欲收嘉景此楼中,徙倚阑干四望通。

程珌《⽔调歌头·登⽢露寺多景楼望淮有感》赏析《⽔调歌头》程珌登⽢露寺多景楼望淮有感天地本⽆际,南北竟谁分?楼前多景,中原⼀恨杳难论。

却似长江万⾥,忽有孤⼭两点,点破⽔晶盆。

为借鞭霆⼒,驱去附昆仑。

望淮阴,兵冶处,俨然存。

看来天意,⽌⽋⼠雅与刘琨。

三拊当时顽⽯,唤醒隆中⼀⽼,细与酌芳尊。

孟夏正须⾬,⼀洗北尘昏。

多景楼在京⼝(今江苏镇江)北固⼭⽢露寺内。

这⾥⾯临长江,地势突兀,登临纵⽬,万⾥⼭川可收眼底。

因此,⾝处半壁的南宋⽂⼈遂多登楼感怀之作。

另外这⾸词抒发兴废之感,也还同“望淮”有关。

淮河,本来是中国南⽅的⼀条内河,但在南宋,却成了宋⾦以和约⽅式议定的疆界。

现在,程珌登多景楼⽽望淮河,当然感触就多了。

“天地本⽆际,南北竟谁分?楼前多景,中原⼀恨杳难论。

”这⾸词开头四句是说,天地本来没有界限,是谁把他们分成了南北两个部分呢?我登上多景楼,向北眺望,望着沦丧敌⼿的⼤好中原,⼼头充满了难以⾔说的怅恨。

开头⼆句⽤淮河起兴,三、四句以多景楼承接,⼀上来就⾃然点破了题⽬。

不过,即使是这四句,作者的感慨也是随处可见的:“天地本⽆际”,再现了望中所见的⼴袤⼭河,但⼀个“本”字,则显⽰着作者对⼈为边际的不满。

⾄于“南北竟谁分”,就完全是作者的议论,其中“谁分”⼆字,问得尖锐、强烈,是全篇的关键所在。

“楼前多景”由多景楼楼名演化⽽成,是全篇唯⼀写到美好风光的地⽅,只是作者并没有把⽬光停留在这⾥,⽽是由眼前的多景引出了疮痍的中原,以及内⼼的家国之恨。

“却似长江万⾥,忽有孤⼭两点,点破⽔晶盆。

为借鞭霆⼒,驱去附昆仑。

”这五句是说,中华⼤地就犹如⽔晶盆般的万⾥长江,忽然出现了两点孤⼭,点破了这如画的美景。

我想借助鞭挞雷霆的神⼒,将两座孤⼭驱赶到昆仑⼭⽼家去。

这五句写楼前孤⼭,愈加显⽰了以情驭景的⼒量。

京⼝附近有⾦、焦⼆⼭,南宋时还屹⽴在长江之中。

词⼈把长江(⽔晶盆)同“本⽆际”的祖国⼤地联系在⼀起,并由“点破⽔晶盆”的孤⼭想到分开南北的淮河,于是本为⽔中奇景的⾦⼭、焦⼭⾃然成了作者咀咒的对象。

《水调歌头·多景楼》阅读答案及赏析

《水调歌头·多景楼》阅读答案及赏析

水调歌头·多景楼

陆游

江左占形胜,最数古徐州②。

连山如画,佳处缥渺著危楼。

鼓角临风悲壮,烽火连空明灭,往事忆孙刘。

千里耀戈甲,万灶宿貔貅。

露沾草,风落木,岁方秋。

使君宏放,谈笑洗尽古今愁。

不见襄阳登览,磨灭游人无数,遗恨黯难收。

叔子③独千载,名与汉江流。

注:

①多景楼在镇江北固山上甘露寺内。

1164年10月初,出任镇江府通判的陆游陪同镇江知府方滋(即“使君”)登楼游宴,写下此词。

时金兵方踞淮北,镇江为江防前线。

②古徐州:指镇江。

③叔子:西晋大将羊祜,字叔子,镇守襄阳,曾登临兴悲。

(1)试分析“江左占形胜,最数古徐州。

连山如画,佳处缥渺著危楼”写景上的特色。

(4分)

(2)“往事忆孙刘”中的“孙刘”指谁?作者“忆”他们的目的'是什么?(4分)

(3)词作借古抒怀,写了叔子“襄阳遗恨”这一“古愁”,那么作者的“今愁”又有哪些?(2分)

参考答案:

(1)这几句由大到小(或“由整体到局部”),由远到近,运用比喻、衬托的手法,(3分,每点1分,答出3点即可)写出烟云缥缈之中似有若无地矗立着的高楼胜景。

(1分)

(2)“孙刘”指孙权和刘备(1分)追忆三国时代孙、刘合兵共破强曹的往事,(1分)既是对英雄人物的追慕,(1分)更是为了抒发自己图强自振、横戈跃马的豪情。

(1分)

(3)“今愁”一是山河破碎,二是自己壮志难酬。

(2分)。

阅读下面诗歌,然后回答10~11题。

(两题,共8分)

水调歌头·登甘露寺多景楼望淮有感

南宋·程珌

天地本无际,南北竟谁分?楼前多景,中原一恨杳难论。

却似长江万里,忽有孤山两点,点破水晶盆。

为借鞭霆力,驱去附昆仑。

望淮阴,兵冶处,俨然存。

看来天意,止欠士雅与刘琨①。

三拊当时顽石②,唤醒隆中一老,细与酌芳尊。

孟夏正须雨,一洗北尘昏。

【注】①士雅与刘琨:均为东晋爱国将领。

②顽石:指当年诸葛亮堆成八阵图的石子。

10.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是( )(3分)

A.起头两句以问句开头,点明“中原一恨”的原因是南北分裂,为全词奠定感情基调。

B.“却似”三句是说长江本如水晶盆那样完美,却因两点孤山而白璧有瑕,暗指金瓯有缺。

C.“看来”两句是说天意不让我们拥有士雅和刘琨这样的将领,表达了对收复大业的悲观。

D.词人借拊顽石,想象与诸葛亮这样的战略家酌酒细论,其对统一大计的关切溢于言表。

11.“孟夏正须雨,一洗北尘昏”的精妙之处表现在哪里?请简要分析。

(5分)

参考答案:

10.C C项,词意是天意向宋,就缺优秀的爱国将领,也没有悲观的情绪。

11.①该句意思是说,初夏正需一场及时雨,以清洗从北方刮来的尘土。

(2分)②用了比喻的手法。

“雨”比喻宋军,“北尘”比喻金人的统治。

(2分)③形象地写出了处于水深火热之中的北方人民,亟待宋军挥师北上,把他们从金国的统治下解救出来的心情。

(2分)。