《长江中下游平原》七年级地理--

- 格式:pptx

- 大小:12.53 MB

- 文档页数:32

选择题有关长江三角洲地区位置叙述不正确的是A. 江海交汇处B. 地处热带C. 有京杭运河经过D. 东临黄海和东海【答案】B【解析】试题长江三角洲地区位于亚热带,所以B错误;长江三角洲地区位于江海交汇处、有京杭运河经过、东临黄海和东海,所以A、C、D正确。

选择题长江三角洲的核心城市()A. 杭州B. 南京C. 上海D. 苏州【答案】C【解析】优越的位置,便利的交通,广阔的腹地,使上海发展成我国最大的城市,上海是长江三角洲城市群的核心城市,它对整个长江流域乃至全国的经济发展都有辐射和带动作用。

选择题关于长江沿江地带的说法不正确的是()A. 沟通沿海发达地区与西部资源富集地区,构成“H”型格局B. 其经济发展对整个流域内南北经济的发展具有很强的辐射作用C. 形成了以上海、南京、武汉、重庆为中心的四大城市密集区D. “人在江底走,水在头顶流”是对长江中下游河段景观的形象描述【答案】D【解析】试题“人在江底走,水在头顶流”是对黄河下游河段“地上河”景观的形象描述。

选择题长江沿岸是我国高度发达的综合性工业地带。

目前,自东向西已经形成了几个大型工业基地。

下列说法错误的是()A. 以宜昌、重庆为中心的电力、冶金等工业基地B. 以南京为中心的工业带是我国钢铁、轻纺工业的重要基地C. 以攀枝花、六盘水为中心的钢铁、煤炭工业基地D. 由沪宁杭等城市形成的工业带是我国最大的综合性工业基地【答案】B【解析】试题长江沿岸形成了四大工业基地,从东到西分别是分别是:由沪宁杭等城市形成的工业带是我国最大的综合性工业基地,以武汉为中心的钢铁、轻纺工业基地,以宜昌、重庆为中心的电力、冶金工业基地,以攀枝花、六盘水为中心的钢铁、煤炭工业基地。

故错误的选B。

工业中心攀枝花、六盘水重庆武汉南京、上海铁路干线成昆线成渝线京广线京沪线入江主要支流雅砻江嘉陵江汉江秦淮河、黄浦江工业基地钢铁、煤炭工业基地电力、冶金工业基地钢铁、轻纺工业基地全国最大的综合性工业基地选择题图中景观常见于我国的()A. 东南丘陵B. 长江三角洲地区C. 黄土高原D. 东北平原【答案】B【解析】由图可知,图示区域种植的是油菜,这种景观常见于我国的长江三角洲地区,这里气候湿润,水热充足,适合种植油菜,故选B。

中图版地理七年级下册7.6《长江中下游平原》说课稿一. 教材分析《长江中下游平原》这一节的内容主要介绍了长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布以及经济发展等。

通过学习这一节内容,学生可以了解到长江中下游平原的自然地理特征和人文地理特征,提高学生对我国地理环境的认识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理知识基础,对地理环境有一定的认识。

但是,对于长江中下游平原的具体情况,他们可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,我需要注重引导学生从宏观和微观两个方面去观察和分析长江中下游平原的特点,提高他们的地理观察能力和分析能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过学习,学生能够说出长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布等基本地理特征;2.过程与方法:通过观察地图、图片等资料,学生能够培养地理观察能力和分析能力;3.情感态度与价值观:通过学习,学生能够增强对我国地理环境的认识,提高爱护环境、保护资源的意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布等基本地理特征;2.教学难点:对长江中下游平原的自然地理特征和人文地理特征的理解和分析。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等,引导学生主动参与课堂,提高他们的地理观察能力和分析能力;2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等资料,帮助学生直观地了解长江中下游平原的地理特征。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示长江中下游平原的美丽风景图片,引导学生关注这一地区的地理特征,激发学生的学习兴趣;2.自主学习:让学生通过阅读教材,了解长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布等基本地理特征;3.课堂讲解:根据学生的自主学习情况,进行针对性的讲解,引导学生从宏观和微观两个方面去观察和分析长江中下游平原的特点;4.案例分析:通过分析长江中下游平原的经济发展案例,让学生了解地理环境对人类活动的影响;5.小组讨论:让学生分组讨论,分享各自对长江中下游平原的理解和分析,培养学生的合作意识和地理观察能力;6.总结提升:对长江中下游平原的自然地理特征和人文地理特征进行总结,提高学生对我国地理环境的认识;7.课后作业:布置相关的地理观察和实践作业,让学生进一步巩固所学内容。

四、长江中下游平原一.地理位置1.海陆位置:三峡巫山以东,北接淮阳山,南接东南丘陵2.经纬位置:二.自然条件1. 地形:河流冲积平原,江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、太湖平原地势:地势平坦,低平,长江三角洲在10米以下地貌:东西狭长,宽窄不一,河湖密布,水乡泽国。

(外力作用以流水堆积为主---河流冲积平原、河口三角洲)2.气候:①名称:亚热带季风气候②特征:冬季低温少雨,夏季高温多雨(6月中下旬受准静止锋的影响形成“梅雨”天气,7、8月份受副高的影响形成“伏旱”。

)3.水文:河网密布,水量大,含沙量小,无结冰期,汛期长4植被:温带落叶阔叶林5土壤:黄棕壤或黄褐土6整体性三.社会经济(一)农业1.农产品:水稻,鱼(江汉平原、长江沿江滨海平原是商品棉基地)2.农业生产类型:农业,渔业3.农业地域类型:季风水田农业,(蔗基鱼塘农业)4农业条件:①气候:亚热带季风气候,雨热同期且全年降水较多,适合水稻生长;②水文:河网密布,湖泊众多,有利于渔业发展;③地势:地势起伏小,形成众多浅凼,有利于发展桑基鱼塘i)优势:气温高,雨热同期,土壤肥沃,地形平坦,水源充足,工业力量雄厚。

ii)制约因素:台风,洪涝,7、8月份的伏旱(二)工业①重工业:钢铁(宝钢)、机械、电力②轻工业:纺织业③工业生产:以沪宁杭为中心的综合性工业基地,其中南京的石化、杭州的轻纺工业较为突出;以武汉为中心的钢铁基地和轻纺等工业。

沪宁杭工业基地:(1)工业中心:上海、南京、杭州(2)特点:我国规模最大、结构最完整、技术水平和效益最高的综合性大型工业基地(3)发展条件:水陆空交通方便、工农业基础好、市场广阔、科技发达,但能源、矿产缺乏(4)工业部门:轻型及精密机械、轻纺、电子、化工(5)发展方向:今后将使结构轻型化,实行内联外引,加强新技术、新产品的研制与开发,开拓国际市场。

※以河流为生命线的地区——长江沿江地带长江中下游工业带(上海、南京、杭州-综合工业区;武汉-钢铁、轻纺;湘、赣地区-有色金属)长江沿江地带是沟通沿海经济发达地区与西部资源富集区的纽带。

中图版地理七年级下册《第六节长江中下游平原》教学设计2一. 教材分析《第六节长江中下游平原》是中图版地理七年级下册的一节内容。

本节课主要介绍了长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布、农业发展、工业基地以及区域差异等方面。

教材通过丰富的图文资料,生动地展示了长江中下游平原的自然风光和人文景观,为学生提供了丰富的学习资源。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了地理基础知识,对我国的地形、气候、水系等有了初步了解。

但长江中下游平原地区的特点和特色,以及该地区农业和工业的发展情况,对学生来说较为陌生。

因此,在教学过程中,需要教师引导学生通过地图观察、资料分析等方法,深入理解长江中下游平原的特点和优势。

三. 教学目标1.掌握长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布等自然地理特征。

2.了解长江中下游平原的农业发展和工业基地建设,认识其区域差异。

3.培养学生的地理观察能力、资料分析能力和地理思维能力。

4.增强学生对家乡地理环境的认识和热爱,提高学生的地理素养。

四. 教学重难点1.教学重点:长江中下游平原的自然地理特征、农业发展和工业基地建设。

2.教学难点:长江中下游平原的地形地貌、气候特点及其对农业和工业的影响。

五. 教学方法1.地图观察法:通过观察长江中下游平原的地形地貌、水系分布等地图资料,引导学生掌握地理特征。

2.资料分析法:运用丰富的图文资料,让学生了解长江中下游平原的农业发展和工业基地建设。

3.案例教学法:以具体地区为例,分析长江中下游平原的区域差异。

4.讨论法:引导学生分组讨论,分享学习心得,提高学生的地理思维能力。

六. 教学准备1.准备长江中下游平原的地形地貌、水系分布等地图资料。

2.收集长江中下游平原的农业发展和工业基地建设的相关资料。

3.准备案例教学所需的地区案例。

4.准备讨论话题,引导学生进行分组讨论。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示长江中下游平原的美丽风光图片,引导学生进入学习情境,激发学生的学习兴趣。

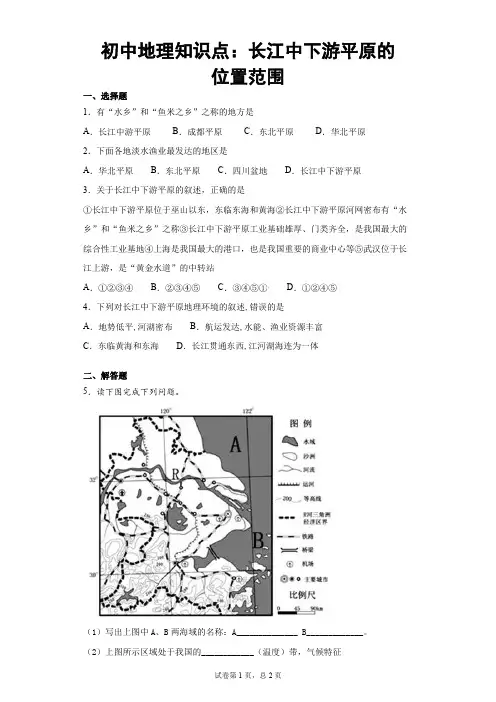

初中-地理-打印版 长江中下游平原 1、长江中下游平原位于巫山以东的长江下游沿岸,主要包括汉江平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、苏皖沿江平原和长江三角洲,呈串珠状东西向分布。

2、长江中下游平原东临东海和黄海,水量丰富的长江贯穿全境,由上海汇入东海。

3、长江沿岸地带和东部沿海地带所构成的“T ”字形区位形势,对长江中下游平原和整个华中地区与长江全流域的经济发展,具有十分重要的意义。

4、长江中下游平原属亚热带季风气候,夏季炎热,冬季温和;降水丰沛,绝大部分区域的年降水量在1000毫米以上。

5、长江中下游平原土壤肥沃,灌溉便利,物产丰饶,是我国稻谷和淡水鱼主产区,被誉为“鱼米之乡”。

6、武汉是长江中游地区的最大城市,位于湖北省东部,历来被称为“九省通衢”之地,武汉是我国华中地区的第一大港,是长江“黄金水道”的中转站。

太湖

巢湖

鄱阳湖

洞庭湖 汉江平原 洞庭湖平原

鄱阳湖平原 苏皖沿江平原

长江三角洲。

中图版地理七年级下册《第六节长江中下游平原》第一课时教学设计一. 教材分析《第六节长江中下游平原》位于中图版地理七年级下册,本节课主要介绍了长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布、农业生产、工业发展、城市分布等方面的内容。

通过本节课的学习,学生可以了解长江中下游平原的自然地理特征和社会经济状况,培养学生的地理素养。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了我国地理的基本知识,对地理学科有一定的兴趣。

但部分学生对地理概念和地理现象的理解还不够深入,需要通过实例来加深理解。

此外,学生对长江中下游平原的实际状况了解不多,需要通过图片、视频等多媒体资料来帮助学生形象地认识这一地区。

三. 教学目标1.知识与技能:了解长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布、农业生产、工业发展、城市分布等方面的内容。

2.过程与方法:通过观察地图、图片、视频等资料,分析长江中下游平原的自然地理特征和社会经济状况。

3.情感态度与价值观:培养学生对长江中下游平原地区的认识,增强学生的地理素养,提高学生对我国地理环境的关注。

四. 教学重难点1.教学重点:长江中下游平原的地理位置、地形地貌、气候特点、水系分布、农业生产、工业发展、城市分布等方面的内容。

2.教学难点:对长江中下游平原的自然地理特征和社会经济状况的分析。

五. 教学方法1.观察法:通过观察地图、图片、视频等资料,让学生直观地了解长江中下游平原的自然地理特征。

2.分析法:引导学生分析长江中下游平原的地形地貌、气候特点、水系分布等因素对农业生产、工业发展和城市分布的影响。

3.讨论法:学生进行小组讨论,分享对长江中下游平原的认识和看法。

六. 教学准备1.教材:中图版地理七年级下册。

2.多媒体资料:长江中下游平原的地图、图片、视频等。

3.教学工具:投影仪、电脑、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示长江中下游平原的美丽风光,引导学生关注这一地区,激发学生的学习兴趣。