酶工程1-3影响酶催化作用的因素详解

- 格式:ppt

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:14

酶作为生物催化剂的特点:1,用量少而催化效率高;2,专一性高;3,反应条件温和4,可调节性影响酶催化作用的因素:1,底物浓度对酶促反应速度的影响在低底物浓度时, 反应速度与底物浓度成正比,表现为一级反应特征。

当底物浓度达到一定值,几乎所有的酶都与底物结合后,反应速度达到最大值(Vmax),此时再增加底物浓度,反应速度不再增加,表现为零级反应。

2. pH 的影响在一定的pH 下, 酶具有最大的催化活性,通常称此pH 为最适pH。

pH影响酶活力的原因可能有以下几个方面:(1)过酸或过碱可以使酶的空间结构破坏,引起酶构象的改变,酶活性丧失。

(2)当pH改变不很剧烈时,酶虽未变性,但活力受到影响。

(3)pH影响维持酶分子空间结构的有关基团解离,从而影响了酶活性部位的构象,进而影响酶的活性3. 温度的影响一方面是温度升高,酶促反应速度加快。

另一方面,温度升高,酶的高级结构将发生变化或变性,导致酶活性降低甚至丧失。

因此大多数酶都有一个最适温度。

在最适温度条件下,反应速度最大。

4.酶浓度的影响在一个反应体系中,当[S]>>[E]反应速率随酶浓度的增加而增加(v=k[E]),这是酶活测定的基础之一。

5 抑制剂对酶活性的影响使酶的活性降低或丧失的现象,称为酶的抑制作用。

能够引起酶的抑制作用的化合物则称为抑制剂酶的抑制剂一般具备两个方面的特点:a.在化学结构上与被抑制的底物分子或底物的过渡状态相似。

能够与酶的活性中心以非共价或共价的方式形成比较稳定的复合体或结合物。

6.激活剂对酶反应的影响凡能提高酶活力的物质都称为激活剂,有的酶反应的系统需要一定的激活剂。

酶的分类与命名(1) 氧化还原酶AH2 + B = A +BH2主要包括脱氢酶(dehydrogenase)和氧化酶例,醇+NAD+=醛或酮+NADH +H+→氢供体是醇,氢受体是NAD+系统命名→醇:NAD+氧化还原酶;推荐名→采用某供体脱氢酶,如醇脱氢酶(2) 转移酶AB +C =A +BC系统命名:“供体:受体某基团转移酶”。

第一章绪论酶工程:酶的生产、改性和应用的技术过程。

酶的生产(enzyme production):通过各种方法获得人们所需的酶的技术过程,主要包括微生物发酵产酶、动植物培养产酶和酶的提取与分离纯化等。

酶的改性(enzyme improving ):通过各种方法改进酶的催化特性的技术过程,主要包括酶分子修饰、酶固定化、酶非水相催化和酶定向进化等。

酶的应用(enzyme application):通过酶的催化作用获得人们所需的物质或者除去不良物质的技术过程,主要包括酶反应器的选择与设计以及酶在各个领域的应用等。

酶工程的主要内容包括微生物细胞发酵产酶,酶的提取与分离纯化,酶分子修饰,酶、细胞和原生质体固定化,酶的非水相催化,酶反应器和酶的应用等。

酶工程的主要任务是经过预先设计,通过人工操作,获得人们所需的酶;并通过各种方法使酶充分发挥其催化功能。

酶是一类具有催化功能的生物大分子,亦称生物催化剂。

酶的分类:1、氧化还原酶(oxidoreductase)2、转移酶(transferase)3、水解酶(hydrolase)4、裂解酶(或裂合酶lyase)5、异构酶(isomerase)6、合成酶(synthease)或连接酶(ligase)酶的催化特性:高效性、高度专一性、反应条件温和且活力可调节影响酶催化反应速率的因素:底物浓度的影响,酶浓度的影响,pH、温度的影响,抑制剂的影响,激活剂的影响米氏方程式:[S]:底物浓度V:不同[S]时的反应速度V max:最大反应速度(maximum velocity)Km:米氏常数(Michaelis constant)米氏常数Km的意义:☐重要特征物理常数,与酶浓度无关。

不同的酶具有不同K m值☐物理意义:Km等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度。

☐Km值只是在固定的底物,一定的温度和pH条件下,一定的缓冲体系中测定的,不同条件下具有不同的Km值。

☐K m值近似等于[ES]的解离常数,可表示酶与底物之间的亲和力:K m值大表示亲和程度小,酶的催化活性低; K m值小表示亲和程度大,酶的催化活性高☐从k m可判断酶的专一性和天然底物。

§3影响酶促反应的因素一、温度一般而言,温度越高化学反应越快,但酶是蛋白质,若温度过高会发生变性而失去活性,因而酶促反应一般是随着温度升高反应加快,直至某一温度活性达到最大,超过这一最适温度,由于酶的变性,反应速度会迅速降低。

大多数酶,在30-40℃范围内显示最高活性。

贾2-8 pH对病反应速度的影响热对酶活性的影响对食品很重要,如,绿茶是通过把新鲜茶叶热蒸处理而得,经过热处理,使酚酶、脂氧化酶、抗坏血酸氧化酶等失活,以阻止儿茶酚的氧化来保持绿色。

红茶的情况正相反,是利用这些酶进行发酵来制备的。

二、PH值酶是蛋白质,在极端的酸性或碱性条件下会变性而完全失去活性,大多数酶的最适PH值为4.5-8.0范围内。

三、水分活度水能影响食品中酶反应的速度,通常可用降低食品中水分含量的方法来阻滞酶度遣腔泛塞物装度[S】等作用引起的变质。

四、酶浓度对大多数酶促反应来说,在适宜的温度、PH值和底物浓度一定的条件下,反应速度至少在初始阶段与酶的浓度成正比。

如果反应继续进行,则速度将降低,这主要是因为底物浓度下降及终产物对酶的抑制之故。

五、底物浓度酶催化反应可用下式表示:E+ S= ES > ·E +P式中E、S、ES、P分别代表酶、底物、酶—底物络合物和产物,可推出下列公式(米氏方程):V=Vm[S]/ (K+[S])式中:V —测定的反应初速度Vma.—最大反应速度公式用图表示,则如图(1)所示,由公式及图可得出下列结论:1. 当底物浓度增加时,酶反应的速度趋于一个极限值,即Vmz.2. 当V=1/2Vm时,则1/2=[S]/(K- [S]),或K=[S],即米氏常数相当于反应速度为最大速度一半时的底物浓度。

3. K.是酶和底物亲和力的度量,K,值小表示底物对酶的亲和力大,酶催化反应的速度也大。

K.是酶学中的一个重要常数,它的倒数1/K 叫做”亲和力常数”。

六、抑制剂有些物质能使酶活性中心的化学性质发生改变,导致酶活力下降或丧失,这种现象称为酶的抑制,引起酶抑制的物质叫抑制剂。

实验报告影响酶活性的因素实验报告影响酶活性的因素酶是一类生物催化剂,能够加速化学反应的速率。

在生物体内,酶参与了许多重要的生化过程,如新陈代谢、消化和免疫等。

了解酶活性的影响因素对于理解生物体的正常功能以及疾病的发生机制具有重要意义。

本文将从温度、pH值、底物浓度和酶浓度四个方面来探讨实验报告对酶活性的影响。

一、温度对酶活性的影响温度是影响酶活性的重要因素之一。

在适宜的温度范围内,酶活性会随温度的升高而增加,因为高温能够提高酶分子的动力学能量,使其与底物发生更多的碰撞。

然而,当温度超过酶的适宜范围时,酶的活性会迅速下降,甚至失活。

这是因为高温会破坏酶分子的三维结构,使其失去催化功能。

因此,在实验报告中,我们需要控制好温度,以保证酶活性的准确测定。

二、pH值对酶活性的影响pH值是指溶液的酸碱程度,也是影响酶活性的重要因素之一。

不同的酶对pH值的要求不同,有些酶在酸性环境中活性较高,而有些酶则在碱性环境中活性更高。

这是因为酶的活性与其分子结构密切相关,而pH值能够改变酶分子的电荷状态,从而影响其催化活性。

在实验报告中,我们需要在不同的pH值条件下测定酶的活性,以确定其最适宜的工作条件。

三、底物浓度对酶活性的影响底物浓度是指在酶催化反应中底物的浓度,也是影响酶活性的重要因素之一。

在一定范围内,底物浓度的增加会使酶活性逐渐增加,因为更多的底物能够与酶分子发生碰撞,从而增加反应速率。

然而,当底物浓度超过一定限制时,酶活性将不再增加,因为酶的活性受到底物浓度的饱和限制。

在实验报告中,我们需要确定底物浓度与酶活性之间的关系,以了解酶催化反应的动力学特性。

四、酶浓度对酶活性的影响酶浓度是指在酶催化反应中酶的浓度,也是影响酶活性的重要因素之一。

一般来说,酶浓度的增加会使酶活性逐渐增加,因为更多的酶分子能够与底物发生碰撞。

然而,当酶浓度超过一定限制时,酶活性将不再增加,因为酶的活性受到酶浓度的饱和限制。

在实验报告中,我们需要确定酶浓度与酶活性之间的关系,以了解酶催化反应的动力学特性。

酶工程期末复习材料一.名词解释1.绝对专一性:一种酶只能催化一种底物进行一种反应,这种高度专一性称为绝对专一性。

2.相对专一性:一种酶能够催化一类结构相似的底物进行某种相同类型的反应,这种专一性称为相对专一性。

3.酶的转换数:又称摩尔催化活性,就是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数。

4.催化周期:就是指酶进行一次催化所需的时间。

5.酶结合效率:又称酶的固定化率,就是指酶与载体结合的百分率。

6.酶活力回收率:就是指固定化酶的总活力与用于固定化酶的总酶活力的百分率7.沉淀分离:通过改变某些条件或添加某种物质,使酶的溶解度降低,而从溶液中沉淀析出,与其她溶质分离的技术过程。

8.盐溶:一般在低盐浓度下,蛋白质的溶解度随盐的浓度升高而增加,这种现象称为盐溶9.盐析:盐浓度升高到一定浓度后,蛋白质的溶解度又随盐浓度的升高而降低,结果使蛋白质沉淀析出,这种现象称为盐析。

10.差速离心:就是采用不同的离心速度与离心时间,使不同沉降速度的颗粒分批分离的方法。

11.密度梯度离心:就是样品在密度梯度介质中进行离心,使沉降系数比较接近的物质得以分离的一种区带分离方法。

12.等密度梯度离心:当欲分离的不同密度范围处于离心介质的密度范围时,在离心力的作用下,不同浮力密度的颗粒或向下沉降,或向上漂浮,只要时间足够,就可以一直移动到与它们各自的浮力密度恰好相等的位置,形成区带,这种方法称为等密度梯度离心。

13.离子交换层析:利用离子交换剂上的可解离基团对各种离子的亲与力不同而达到分离目的的一种层析分离方法14.凝胶层析:又称凝胶过滤,分子排阻层析,分子筛层析等,就是指以各种多孔凝胶为固定相,利用流动相中所含各种组分的相对分子质量不同达到物质分离的一种层析技术。

15.超临界萃取:又称超临界流体萃取,利用遇分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术。

16.超临界流体:当温度与压力超过其超临界点时,两相变为一相,这种状态下的流体称为超临界流体。

第一章绪论【内容提要】1.重点介绍酶和酶工程的研究简史和发展概况;2.简要回顾酶催化特点、影响酶活性的因素、测定酶活力方法以及酶反应动力学。

【习题】一、名词解释酶工程;转换数;催化周期;比活力;酶活力;酶活国际单位;酶反应动力学异构酶变构酶核酶抗体酶竞争性抑制反竞争性抑制非竞争性抑制酶结合效率酶活力回收率固定化酶的相对酶活力二、填空1.酶是具有功能的生物大分子。

2.酶催化作用的专一性包括和。

3.影响酶催化作用的因素有、、、、、。

4.按照酶分子中起催化作用的主要组分不同可分为和。

5.分子内催化的R酶可分为和。

6.分子间催化的R酶可分为、、、、、。

7.固定化酶的活力测定方法主要有、和。

8.固定化酶的比活力一般用所具有的酶活力单位数来表示。

9.酶的生产方法主要有、和。

三、判断1.核酸类酶的作用底物均为核酸2.核酸类酶仅能作用于其他分子3.核酸类酶可以以DNA为底物4.酶的化学本质是蛋白质五、简答题1. 简述酶的研究简史。

2. 简述酶工程的发展概况。

3. 简要回答酶的催化特点。

4. 简要回答影响酶催化作用的因素。

5. 简要回答米氏方程的意义。

6. 简述酶工程的研究内容及主要任务。

答案:酶的生产与应用的技术过程称为酶工程,其主要内容包括酶的生产、分离纯化、酶的固定化、酶及固定化的反应器、酶和固定化酶的应用。

7. 举例说明酶活力的测定在酶的研究、生产和应用过程中的重要性。

酶活力是指在一定条件下,酶催化某一反应的反应速度(一般测初速度)。

酶促反应速度是指单位时间、单位体积中底物的减少量或产物的增加量。

单位:浓度/单位时间(2分)酶的活力单位(U)国际单位(IU单位):在最适反应条件下,每分钟催化1umol底物转化为产物所需的酶量,称一个国际单位(IU),1 IU = 1umol /min国际单位(Katal, Kat单位):在在最适反应条件下,每秒钟催化1mol底物转化为产物所需的酶量,称Kat单位。

1 Kat=60 X 106 IU酶活力的测定方法:分光光度法;荧光法;同位素法;电化学法。

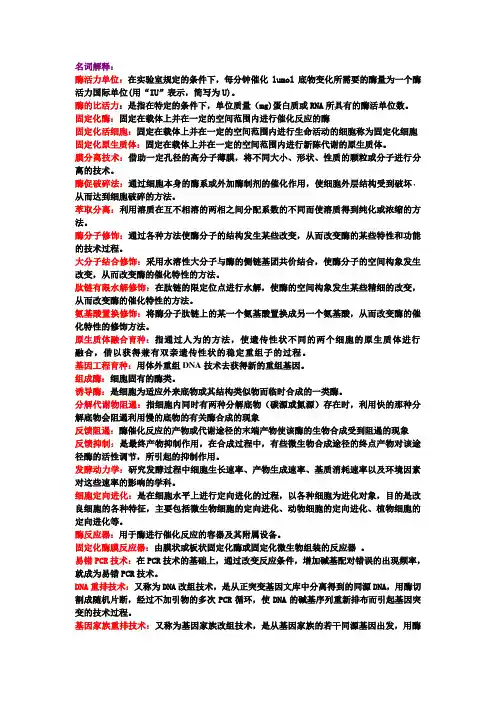

名词解释:酶活力单位:在实验室规定的条件下,每分钟催化lumol底物变化所需要的酶量为一个酶活力国际单位(用“IU”表示,简写为U)。

酶的比活力:是指在特定的条件下,单位质量(mg)蛋白质或RNA所具有的酶活单位数。

固定化酶:固定在载体上并在一定的空间范围内进行催化反应的酶固定化活细胞:固定在载体上并在一定的空间范围内进行生命活动的细胞称为固定化细胞固定化原生质体:固定在载体上并在一定的空间范围内进行新陈代谢的原生质体。

膜分离技术:借助一定孔径的高分子薄膜,将不同大小、形状、性质的颗粒或分子进行分离的技术。

酶促破碎法:通过细胞本身的酶系或外加酶制剂的催化作用,使细胞外层结构受到破坏,从而达到细胞破碎的方法。

萃取分离:利用溶质在互不相溶的两相之间分配系数的不同而使溶质得到纯化或浓缩的方法。

酶分子修饰:通过各种方法使酶分子的结构发生某些改变,从而改变酶的某些特性和功能的技术过程。

大分子结合修饰:采用水溶性大分子与酶的侧链基团共价结合,使酶分子的空间构象发生改变,从而改变酶的催化特性的方法。

肽链有限水解修饰:在肽链的限定位点进行水解,使酶的空间构象发生某些精细的改变,从而改变酶的催化特性的方法。

氨基酸置换修饰:将酶分子肽链上的某一个氨基酸置换成另一个氨基酸,从而改变酶的催化特性的修饰方法。

原生质体融合育种:指通过人为的方法,使遗传性状不同的两个细胞的原生质体进行融合,借以获得兼有双亲遗传性状的稳定重组子的过程。

基因工程育种:用体外重组DNA技术去获得新的重组基因。

组成酶:细胞固有的酶类。

诱导酶:是细胞为适应外来底物或其结构类似物而临时合成的一类酶。

分解代谢物阻遏:指细胞内同时有两种分解底物(碳源或氮源)存在时,利用快的那种分解底物会阻遏利用慢的底物的有关酶合成的现象反馈阻遏:酶催化反应的产物或代谢途径的末端产物使该酶的生物合成受到阻遏的现象反馈抑制:是最终产物抑制作用,在合成过程中,有些微生物合成途径的终点产物对该途径酶的活性调节,所引起的抑制作用。

2008级生物技术专业《酶工程》复习大纲试题题型:成对名词解释,判断题,填空题,简答题,论述题,实验设计题。

A、B卷第一章酶工程基础一、名词解释酶,酶工程;转换数,催化周期;酶活力,比活力;酶活国际单位IU,催量kat。

二、问答题1、酶催化的特点有哪些?2、影响酶催化作用的因素有哪些?3、试述米氏方程和米氏常数K m的意义。

第二章酶的发酵工程一、名词解释组成酶,诱导酶;协同诱导,顺序诱导;终产物阻遏,分解代谢物阻遏;葡萄糖效应。

二、问答题1、常见的产酶微生物有哪些?2、对产酶菌种有哪些要求?3、从微生物产酶的上中游阶段调控来分析,可通过哪些措施来提高产酶量?4、结合酶生物合成的四种模式,试述如何提高酶的合成量。

5、如果要筛选酸性蛋白酶高产菌株,请制定筛选方案(策略)。

第三章酶的分离工程一、名词解释盐析,盐溶;双水相,反胶束;超滤,透析。

二、问答题1、试述机械、物理、化学和生物酶法破碎细胞的优缺点(可采用表格归类总结)。

2、酶的提取方法有哪些?在酶的提取过程中应注意哪些问题?3、评价酶分离纯化方法优劣的指标有哪些,各自能反映什么问题?4、试述盐析、等电点和有机溶剂沉淀的原理及各自的优缺点(可采用表格归类总结)。

5、试述凝胶层析、离子交换层析和亲和层析各自的分离原理及操作特性。

6、现在分离得到一株脂肪酶高产菌株,经鉴定为黑曲霉。

利用所学知识,试设计一套从黑曲霉发酵液中分离纯化脂肪酶的实验方案。

已知,黑曲霉所产脂肪酶为胞外酶。

第四章固定化酶与细胞一、名词解释固定化酶,固定化细胞;构象效应,屏蔽效应;微扰效应,分配效应;外扩散限制,内扩散限制。

二、问答题1、固定化酶具有什么优点?2、试述常见固定化酶的方法、原理及其优缺点(可采用表格归类总结)。

3、评价固定化酶固定效果的参数有哪些?4、固定化酶活力降低的可能原因有哪些?5、固定化对酶反应体系产生了哪些影响(效应)?6、固定化酶的表观米氏常数K m’受哪些因素的影响?第五章化学酶工程一、名词解释酶分子改造,酶分子修饰;模拟酶,肽酶;抗体酶,印迹酶。

名词解释●酶:具有生物催化功能的大分子物质,包括蛋白类和核酸类。

●酶工程:是将酶、细胞、或者细胞器等置于特定的生物反应装置中,利用酶所具有的生物催化功能,借助工程手段将相应的原料转化成有用物质并应用于社会生活的一门科学技术。

(酶的产生和应用的技术的过程)●比活力:指特定条件下,单位质量蛋白质或者RNA拥有的酶活力单位数.比活力=酶活力(单位)/mg(蛋白质或者RNA)●国际单位:在特定的条件下(25℃,具最适底物浓度、最适温度、最适pH和离子强度系统),每分钟内能转化1μmol底物或催化1μmol产物形成所需要的酶量为一个酶活力单位。

●催量:在最适条件下,每秒钟能使1mol/l底物转化为产物所需的酶量定为1kat.1kat=1mol/s=60mol/min=6*10^7U●转换数Kp: 指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数单位为min-。

Kp=底物转变的摩尔数/酶摩尔数×分钟=酶活力(IU)/酶微摩尔数,一般Kp= 为103/min, 碳酸酐酶达3.6×107/min●催化周期:酶进行一次催化所需时间。

(ms,μs) 即 T= 1/kp(T=1/Kcat)●终产物阻遏:由于终产物过量积累而导致生物合成途径中酶合成的阻遏.●诱导物:诱发诱导酶合成的物质.●诱导作用:是指加入某种物质使酶的合成开始或加速进行的过程.●分解代谢产物阻遏:指两类同类物资同时存在时,如果一种是快速利用物质,另一种是慢速利用物质,则前者的某种代谢产物阻遏后者酶的生成,使生物利用快速利用物质。

●葡糖糖效应:由于葡萄糖常对分解代谢利用其他底物的有关酶的合成有阻遏作用,所以分解代谢产物阻遏又称为葡萄糖效应。

(所有迅速代谢能源都能阻抑较慢代谢的能源所需酶的合成。

酶的生成被易分解碳源所阻遏。

此称葡萄糖效应)●沉降时间:是指颗粒从样品液面完全沉降到离心管底所需的时间,它取决于颗粒的沉降速度和沉降距离●沉降系数:指单位离心力下颗粒的沉降速度,用S表示。

E酶浓度与反应速度的关系一、酶的发展简史4000多年前的夏禹时代,人们掌握了酿酒技术。

公元前12世纪周朝,人们酿酒,制作饴糖和酱。

2500多年前的春秋战国时期已知用麴(曲)治疗消化不良的疾病。

1833年佩恩(payen)和帕索兹(persoz)发现麦芽提取液的酒精沉淀物中含有一种对热不稳定的物质,现在我们称它为淀粉酶(diastase)。

19世纪中叶,巴斯德(pasteur)等人指出酵母中存在一种使葡萄糖转化为酒精的物质。

1878年库尼(künne)首先把这种物质称为Enzyme (酶)。

1835-1837年,Berzelius (柏济力阿斯)提出催化作用的概念。

1894年德国化学家Emil Fischer 提出了酶和底物相互作用类似于锁和钥匙的观点。

1896年,德国巴克纳(Buchner)证明不含细胞的酵母提取液也能使糖发酵,即酵母的无细胞抽提液能将糖发酵成酒精(酶可在细胞外发挥作用)。

Buchner 获得了1911年诺贝尔化学奖。

1902年Henri 和Brown 各自独立地提出了酶与底物中间络合物的观点。

1913年Michaelis 和Menten 提出中间产物学说1913年,米彻利斯和曼吞根据中间产物学说,推导出酶催化反应的基本动力学方程。

1926年James B.Sumner(萨姆纳)获得脲酶结晶。

到30年代,Northrop 又分离出许多结晶蛋白酶。

1930-1940年期间,Bergman 等人合成了许多肽来研究蛋白酶的作用。

Peterson 和Sorber 发展了离子交换—纤维素技术Ornstein 和Davis 发展了聚丙烯酰胺凝胶技术1959年,Koshland 提出了酶与底物结合的诱导楔合概念。

1982年Cech 等发现四膜虫(Tetrahymena )细胞的26S rRNA 前体具有自我剪接功能。

这种剪接不需要蛋白质存在,但必须有鸟苷或镁离子参与,切克称为自我剪接反应,认为RNA 也具有催化活性,并将之称为ribozyme 。