实验二

- 格式:doc

- 大小:105.50 KB

- 文档页数:7

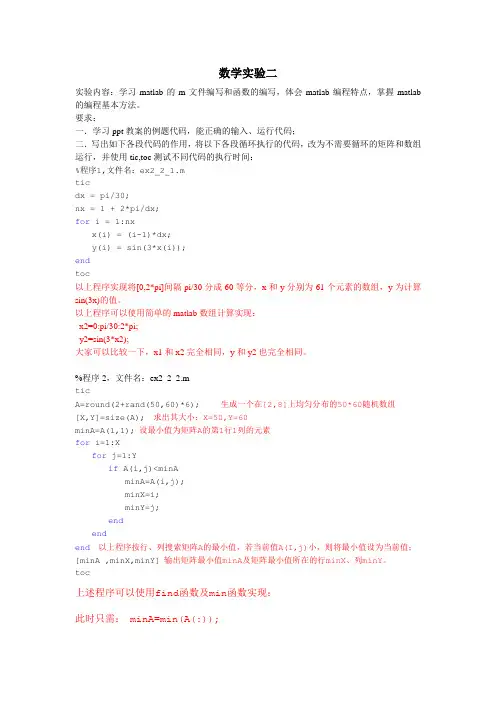

数学实验二实验内容:学习matlab的m文件编写和函数的编写,体会matlab编程特点,掌握matlab 的编程基本方法。

要求:一.学习ppt教案的例题代码,能正确的输入、运行代码;二.写出如下各段代码的作用,将以下各段循环执行的代码,改为不需要循环的矩阵和数组运行,并使用tic,toc测试不同代码的执行时间:%程序1,文件名:ex2_2_1.mticdx = pi/30;nx = 1 + 2*pi/dx;for i = 1:nxx(i) = (i-1)*dx;y(i) = sin(3*x(i));endtoc以上程序实现将[0,2*pi]间隔pi/30分成60等分,x和y分别为61个元素的数组,y为计算sin(3x)的值。

以上程序可以使用简单的matlab数组计算实现:x2=0:pi/30:2*pi;y2=sin(3*x2);大家可以比较一下,x1和x2完全相同,y和y2也完全相同。

%程序2,文件名:ex2_2_2.mticA=round(2+rand(50,60)*6); 生成一个在[2,8]上均匀分布的50*60随机数组[X,Y]=size(A); 求出其大小;X=50,Y=60minA=A(1,1); 设最小值为矩阵A的第1行1列的元素for i=1:Xfor j=1:Yif A(i,j)<minAminA=A(i,j);minX=i;minY=j;endendend 以上程序按行、列搜索矩阵A的最小值,若当前值A(I,j)小,则将最小值设为当前值;[minA ,minX,minY] 输出矩阵最小值minA及矩阵最小值所在的行minX、列minY。

toc上述程序可以使用find函数及min函数实现;此时只需: minA=min(A(:));[minX,minY]=find(A ’==minA,1);%注意此处需将矩阵A 转置,因为matlab 中是按列优先搜索的,而题目的程序是按行有限搜索。

2基尔霍夫定律和叠加原理的验证实验报告答案含数据处理实验⼆基尔霍夫定律和叠加原理的验证⼀、实验⽬的1.验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。

2.验证线性电路中叠加原理的正确性及其适⽤范围,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

3.进⼀步掌握仪器仪表的使⽤⽅法。

⼆、实验原理1.基尔霍夫定律基尔霍夫定律是电路的基本定律。

它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

(1)基尔霍夫电流定律(KCL)在电路中,对任⼀结点,各⽀路电流的代数和恒等于零,即ΣI=0。

(2)基尔霍夫电压定律(KVL)在电路中,对任⼀回路,所有⽀路电压的代数和恒等于零,即ΣU=0。

基尔霍夫定律表达式中的电流和电压都是代数量,运⽤时,必须预先任意假定电流和电压的参考⽅向。

当电流和电压的实际⽅向与参考⽅向相同时,取值为正;相反时,取值为负。

基尔霍夫定律与各⽀路元件的性质⽆关,⽆论是线性的或⾮线性的电路,还是含源的或⽆源的电路,它都是普遍适⽤的。

2.叠加原理在线性电路中,有多个电源同时作⽤时,任⼀⽀路的电流或电压都是电路中每个独⽴电源单独作⽤时在该⽀路中所产⽣的电流或电压的代数和。

某独⽴源单独作⽤时,其它独⽴源均需置零。

(电压源⽤短路代替,电流源⽤开路代替。

) 线性电路的齐次性(⼜称⽐例性),是指当激励信号(某独⽴源的值)增加或减⼩K倍时,电路的响应(即在电路其它各电阻元件上所产⽣的电流和电压值)也将增加或减⼩K倍。

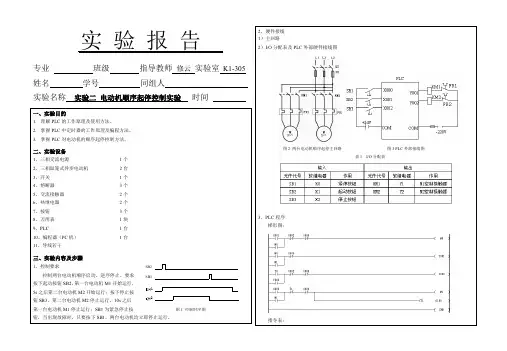

三、实验设备与器件1.直流稳压电源 1 台2.直流数字电压表 1 块3.直流数字毫安表1块4.万⽤表 1 块5.实验电路板 1 块四、实验内容1.基尔霍夫定律实验按图2-1接线。

图2-1 基尔霍夫定律实验接线图(1)实验前,可任意假定三条⽀路电流的参考⽅向及三个闭合回路的绕⾏⽅向。

图2-1中的电流I1、I2、I3的⽅向已设定,三个闭合回路的绕⾏⽅向可设为ADEFA、BADCB和FBCEF。

C语言程序设计报告二数据类型,运算符和简单的输入输出计算机学院软件工程2班王莹0411402011,实验目的(1)掌握C语言数据类型,了解字符型数据和整型数据的内在关系。

(2)掌握对各种数值型数据的正确输入方法。

(3)学会使用C语言的有关算数运算符,移机包含这些运算符的表达式,特别是自加(++)和自减(--)运算符的使用。

(4)学会编写和运行简单的应用程序。

(5)进一步熟悉C程序的编辑、编译、连接和运行的过程。

2,实验内容和步骤(1)输入并运行教材第3章第4题给出的程序。

○1运行以上程序,分析为什么会输出这些信息。

因为第6行是将c1,c2按%c的格式输出,97是字符a的AS CⅡ代码,98是字符b的AS CⅡ代码。

第7行是将c1,c2按5d的格式输出,所以输出两个十进制整数。

○2如果将程序第4,5行改为c1=197;c2=198;运行时会输出由于Visual C++6.0字符型数据是作为signed char类型处理,它存字符的有效范围为0~127,超出此范围的处理方法,不痛的系统得到的结果不痛,因而用“%d”格式输出,结果是不可预期的。

用“%d”格式输出时,输出c1=-59,c2=-58.这是按补码形式输出的,内存字节中第1位为1时,作为负数。

59和197之和等于256,58与198之和也等于256.○3如果将程序第3行改为int c1,c2;运行时会输出因为97和98在int类型的有效范围。

(2)输入第3章第5题得程序。

即:用下面的scanf函数输入数据,使a=3,b=7,x=8.5,y=71.82,c1=’A’,c2=’a’。

运行时分别按一下方式输入数据,观察输出结果,分析原因。

1,a=3,b=7,x=8.5,y=71.82,A,a↙2,a=3 b=7 x=8.5 y=71.82 A a↙3,a=3 b=7 8.5 71.82 A a↙4,a=3 b=7 8.5 71.82Aa↙5,3 7 8.5 71.82Aa↙6,a=3 b=7↙8.571.82↙A↙a↙7,a=3 b=7↙8.571.82↙Aa↙8,a=3 b=7↙8.671.82Aa↙12345678(3)输入以下程序○1编译和运行程序,注意i,j,m,n各变量的值。

机械原理实验指导书班级姓名学号徐州工程学院机电工程学院机电教研室实验一机构运动简图测绘一、实验目的与实验要求1.学会根据各种机械实物或模型,绘制机构运动简图;2.分析和验证机构自由度;进一步理解机构自由度的概念,掌握机构自由度的计算方法。

二、实验原理我们知道:机构的运动仅与机构中所有构件的数目和构件所组成的运动副的数目、类型、相对位置有关。

因此,在绘制机构运动简图时,可以不考虑构件的具体形状和运动副的具体构造。

而用一些简单的符号〔见教材中机构运动简图常用符号〕来代替构件和运动副,并选择适当的比例尺表示运动副的相对位置,以此表示机构的运动特征。

绘制机构运动简图的目的是:以便对机构进行结构、轨迹、位移、速度、加速度和动力等分析研究。

它是工程技术人员从事机构研究的一个重要的工具。

三、实验设备、工具1.典型机械的实物(如:缝纫机、牛头刨床、插齿机等);2.典型机械的模型(如:内燃机模型、油泵模型、牛头刨床模型等〕;3.钢卷尺、内外卡钳、量角器;4.三角板、铅笔,橡皮、草稿纸等。

四、实验步骤及测绘方法(1)正确选择投影面对于机械实物的测绘,为了将机构运动表示清楚,要洽当地选择测绘投影面。

为此,一般选择机构中多数构件的运动平面为投影面。

(2)确定机构的构件数目测绘时,首先找到原动件并使机构缓慢地运动,从原动件开始仔细观察机构的运动,分清各个运动单元,从而确定组成机构的构件数目。

(3)确定机构运动副的类型和数目从原动件开始,根据相互连接的两构件间的接触情况及相对运动的特点。

依此确定运动副的类型及数目:(4)画机构运动简图仔细测量与机构运动有关的尺寸,如转动副间的中心距和移动副导路的方向等,选定原动件的位置,在纸上按规定的符号及构件的连接次序,从原动件开始,并按确定的比例尺逐步画出机构的运动简图。

比例尺μl =实际长度L AB(m)/图上长度AB(mm)(5)标注各构件及各运动副从原动件开始,用数字l、2、3…分别标注各构件,用英文字母A、B、C…分别标注各运动副。

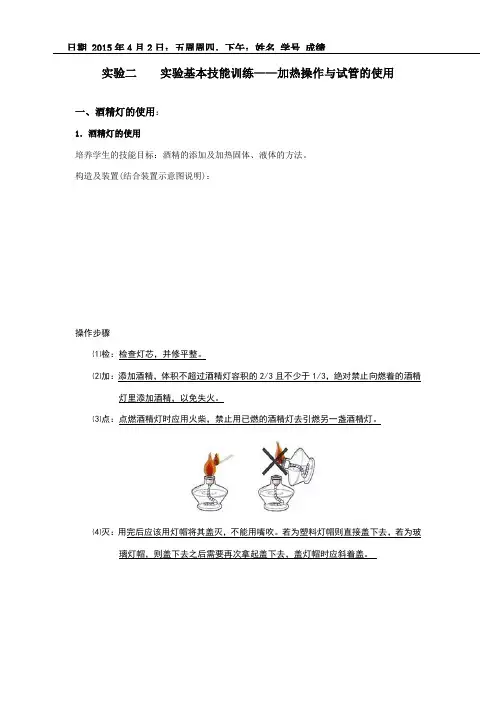

实验二实验基本技能训练——加热操作与试管的使用一、酒精灯的使用:1.酒精灯的使用培养学生的技能目标:酒精的添加及加热固体、液体的方法。

构造及装置(结合装置示意图说明):操作步骤⑴检:检查灯芯,并修平整。

⑵加:添加酒精,体积不超过酒精灯容积的2/3且不少于1/3,绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火。

⑶点:点燃酒精灯时应用火柴,禁止用已燃的酒精灯去引燃另一盏酒精灯。

⑷灭:用完后应该用灯帽将其盖灭,不能用嘴吹。

若为塑料灯帽则直接盖下去,若为玻璃灯帽,则盖下去之后需要再次拿起盖下去,盖灯帽时应斜着盖。

日期 2015年4月2日;五周周四,下午;姓名学号成绩加热方法加热时应先用酒精灯的外焰预热,再集中加热。

因为火焰的组成为外焰、内焰、焰心三部分。

焰心含有乙醇蒸汽;内焰与空气没有充分接触,燃烧不完全;外焰与空气充分接触,氧化完全,所以外焰温度最高,内焰低,焰心更低。

注意事项酒精灯如长期不用,必须倒出灯内酒精,并在灯帽与灯颈之间夹上小纸条,以防粘连。

改进实验室里,由于通风的原因,火焰常不稳定,请问有什么办法使火焰不再摇晃不定办法一:使用挡风板,但板相对较大,不利操作。

办法二:利用用易拉罐作一挡风筒。

办法三:请你自己思考一或几种:在火焰周围增加一个金属网罩,使火焰更为集中。

小结:关于酒精灯的使用,你是否还有其它建议1、灯芯修剪到浸入酒精4~5 cm;通过调整露出陶瓷套管的灯芯长度,控制火焰的高度,但不宜超过3mm,否则会使火焰不稳定。

2、新的灯芯可能由于吸收酒精不够,难以点燃,故可以用灯芯头沾取少量酒精,便于点燃,但要注意不能有酒精滴出。

3、对于旧灯,尤其是长时间没有使用的酒精灯,应该取下灯帽并提起陶瓷套管,用洗耳球或嘴轻轻地向灯壶内吹气,以赶走其中聚集的酒精蒸气,接着再检查灯芯,如果灯芯不整齐或者烧焦的话,应用剪刀修剪整齐。

使用前还应该检查灯壶是否有破损。

3、点燃酒精灯前要调整灯芯,使得灯芯浸满酒精,否则容易将灯芯烧焦。

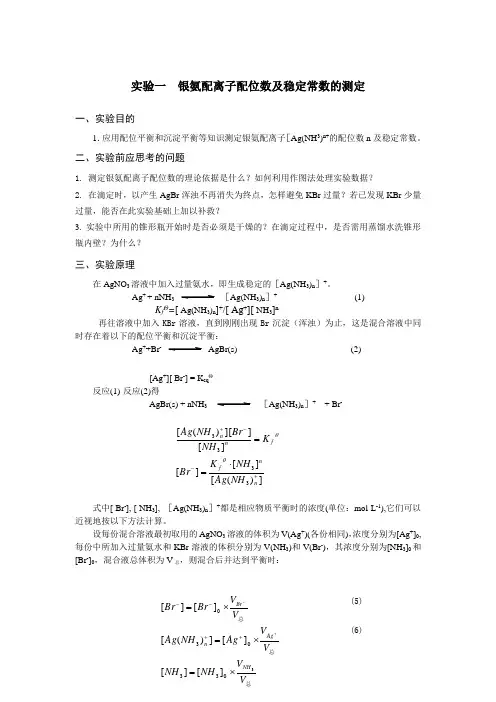

实验一 银氨配离子配位数及稳定常数的测定一、实验目的1.应用配位平衡和沉淀平衡等知识测定银氨配离子[Ag(NH 3)n+的配位数n 及稳定常数。

二、实验前应思考的问题1. 测定银氨配离子配位数的理论依据是什么?如何利用作图法处理实验数据?2. 在滴定时,以产生AgBr 浑浊不再消失为终点,怎样避免KBr 过量?若已发现KBr 少量过量,能否在此实验基础上加以补救?3. 实验中所用的锥形瓶开始时是否必须是干燥的?在滴定过程中,是否需用蒸馏水洗锥形瓶内壁?为什么?三、实验原理在AgNO 3溶液中加入过量氨水,即生成稳定的[Ag(NH 3)n ]+。

Ag + + nNH 3[Ag(NH 3)n ]+ (1)K f Θ=[ Ag(NH 3)n ]+/[ Ag +][ NH 3]n再往溶液中加入KBr 溶液,直到刚刚出现Br 沉淀(浑浊)为止,这是混合溶液中同时存在着以下的配位平衡和沉淀平衡:Ag ++Br -AgBr(s) (2)[Ag +][ Br -] = K sq Θ反应(1)-反应(2)得AgBr(s) + nNH 3 [Ag(NH 3)n ]+ + Br -式中[ Br -], [ NH 3], [Ag(NH 3)n ]+都是相应物质平衡时的浓度(单位:mol·L -1),它们可以近视地按以下方法计算。

设每份混合溶液最初取用的AgNO 3溶液的体积为V(Ag +)(各份相同),浓度分别为[Ag +]0,每份中所加入过量氨水和KBr 溶液的体积分别为V(NH 3)和V(Br -),其浓度分别为[NH 3]0和[Br -]0,混合液总体积为V 总,则混合后并达到平衡时:(5) (6) ])([][][][]][)([3333+--+⋅==n n f f nn NH Ag NH K Br K NH Br NH Ag θθ总总总V V NH NH V V Ag NH Ag V V Br Br NH Ag n Br 3033030][][][])([][][⨯=⨯=⨯=+-++--(7)将式(5) ~ (7)带入(4)并整理得以lgV(Br -)为纵坐标,nlgV(NH 3)为横坐标作图,所得直线斜率即为[Ag(NH 3)n ]+的配位数n 。

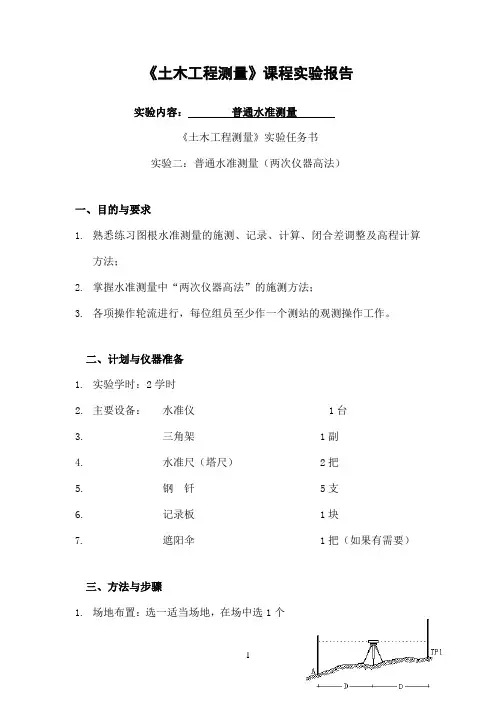

《土木工程测量》课程实验报告实验内容:普通水准测量《土木工程测量》实验任务书实验二:普通水准测量(两次仪器高法)一、目的与要求1.熟悉练习图根水准测量的施测、记录、计算、闭合差调整及高程计算方法;2.掌握水准测量中“两次仪器高法”的施测方法;3.各项操作轮流进行,每位组员至少作一个测站的观测操作工作。

二、计划与仪器准备1.实验学时:2学时2.主要设备:水准仪 1台3.三角架1副4.水准尺(塔尺)2把5.钢钎5支6.记录板1块7.遮阳伞1把(如果有需要)三、方法与步骤1.场地布置:选一适当场地,在场中选1个坚实点作为已知高程点A(高程假定为H A=100.000m),选定B,C,D,E四个坚实点作为待测高程点,进行闭合水准路线测量(具体要求见“四、水准路线要求”);2.安置水准仪于A点和待测水准点(右例图为TP1)大致等距离处,进行粗略整平和目镜对光;3.后视A点的水准尺,精平后读取后视读数a,记入手薄;前视TP1点的水准尺,精平后读取前视读数b,记入手薄。

并计算两点间高差h ab;4.依次连续设站,连续观测,最后测回至A点,形成一条闭合水准路线;5.计算高差闭合差f h,并判定闭合差f h是否符合限差要求;限差公式为:(mm)或(mm)式中:n ——测站数L ——水准路线的长度,以km为单位6.如果符合限差要求,则将闭合差f h分配改正,求出改正后各待测点的高程;7.如果闭合差f h超限,则寻找原因,并重新测量。

四、水准路线要求1.要求每组独立测量一条闭合水准路线,每位组员负责主测其中的一个测站工作(其余组员配合施测工作);2.各水准点之间相隔50~80m。

各点之间应有较明显的高差,如有需要中间可以设转点TP i;。

实验二蛋白质的呈色反应,沉淀反应实验人:刘彦汶学号:20100331024 班级:针外2010七同组人:曲畅试验日期:2012年3月15日指导老师:路雪雅一.实验目的1.了解蛋白质的性质。

2.掌握蛋白质的鉴定方法。

3.理解蛋白质呈色反应和沉淀反应原理。

二.实验内容1.蛋白质的呈色反应。

2.蛋白质的沉淀反应。

三.实验器材水浴锅(100摄氏度),试管(若干),烧杯,一次性滴管,酒精灯,漏斗,火柴,滤纸四.实验试剂1.1:10鸡蛋白溶液 2.10%NaOH 3.1%硫酸铜 4.尿素 5.0.1%茚三酮乙醇液 6.0.25%丙氨酸溶液 7.饱和硫酸铵溶液 8.固体硫酸铵 9.0.5%NaOH 10.0.5%硫酸锌 11.10%磺基水杨酸 12.10%Hcl 13.1%HAc 14.10%HAc 15.无离子水五.实验原理及操作步骤(一)蛋白质的呈色反应蛋白质的呈色反应是蛋白质中某些氨基酸特殊基团与一定的化学试剂作用而呈现的各种颜色反应,可作为检查蛋白质是否存在的参考。

另外,不同的蛋白质中氨基酸的种类及含量各不相同,而在某些蛋白质内还可能缺乏呈某种颜色反应的氨基酸。

因此不但不同蛋白质呈色反应的强度不同,而且某些呈色反应在某种蛋白质可能不存在。

本实验操作两种呈色反应:双缩脲反应与茚三酮反应,用以比较和鉴别不同的蛋白质。

1.双缩脲反应【实验原理】在浓碱液中,双缩脲能与硫酸铜结合生成紫色或紫红色的复合物,这一呈色反应为双缩脲反应,凡含有两个及多个肽键(酰胺键)的化合物都可能发生此反应,故蛋白质及二肽以上的物质都有此反应,但除肽键外,有些基团如—CSNH—,—C(NH2)NH—等也有双缩脲反应,因此,一切蛋白质或多肽都有双缩脲反应,但有双缩脲反应的不一定都是蛋白质或多肽。

【操作】(1)取小试管一支,加1:10鸡蛋白液2滴,10%NaOH溶液5滴及1%硫酸铜溶液2滴,混匀,可见溶液变成紫色。

(2)另取一小试管,加一小匙尿素(绿豆大小),小火加热至熔,嗅其气味为(臭鸡蛋味)。

实验二 渗透压法测定聚合物 分子量和Huggins 参数渗透压是溶液依数性的一种。

用渗透压法测定分子量是研究溶液热力学性质的结果。

这种方法广泛地被用于测定分子量2万以上聚合物的数均分子量及研究聚合物溶液中分子间相互作用情况。

一、实验目的1.了解高聚物溶液渗透压的原理。

2.掌握动态渗透压法测定聚合物的数均分子量。

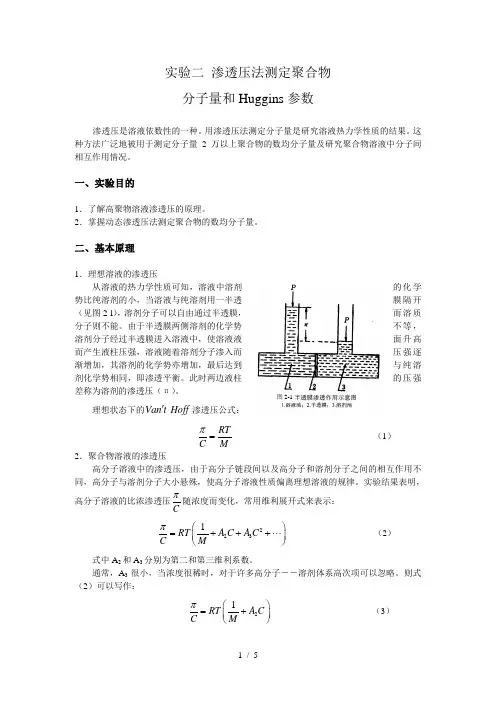

二、基本原理1.理想溶液的渗透压从溶液的热力学性质可知,溶液中溶剂的化学势比纯溶剂的小,当溶液与纯溶剂用一半透膜隔开(见图2-l ),溶剂分子可以自由通过半透膜,而溶质分子则不能。

由于半透膜两侧溶剂的化学势不等,溶剂分子经过半透膜进入溶液中,使溶液液面升高而产生液柱压强,溶液随着溶剂分子渗入而压强逐渐增加,其溶剂的化学势亦增加,最后达到与纯溶剂化学势相同,即渗透平衡。

此时两边液柱的压强差称为溶剂的渗透压(π)。

理想状态下的Van t 'Hoff 渗透压公式:RTCMπ=--------------------------------------------- (1) 2.聚合物溶液的渗透压高分子溶液中的渗透压,由于高分子链段间以及高分子和溶剂分子之间的相互作用不同,高分子与溶剂分子大小悬殊,使高分子溶液性质偏离理想溶液的规律。

实验结果表明,高分子溶液的比浓渗透压Cπ随浓度而变化,常用维利展开式来表示:2231RT A C A C C M π⎛⎫=+++⋅⋅⋅ ⎪⎝⎭------------------------- (2) 式中A 2和A 3分别为第二和第三维利系数。

通常,A 3很小,当浓度很稀时,对于许多高分子――溶剂体系高次项可以忽略。

则式(2)可以写作:21RT A C C M π⎛⎫=+ ⎪⎝⎭------------------------------ (3) 图2-1即比浓渗透压(Cπ)对浓度C 作图是呈线性关系,如图2-2的线2所示,往外推到C →0,从截距和斜率便可以计算出被测样品的分子量和体系的第二维利系数A 2。

《物理化学实验》讲义 第三部分 实验 德州学院化学系 王敦青二组分固---液相图的绘制一、实验目的1.学会用热分析法测绘Sn —Bi 二组分金属相图。

2.了解热分析法测量技术。

3.掌握SWKY 数字控温仪和KWL-08可控升降温电炉的基本原理和使用。

二、预习要求了解纯物质的步冷曲线和混合物的步冷曲线的形状有何不同,其相变点的温度应如何确定。

三、实验原理测绘金属相图常用的实验方法是热分析法,其原理是将一种金属或合金熔融后,使之均匀冷却,每隔一定时间记录一次温度,表示温度与时间关系的曲线叫步冷曲线。

当熔融体系在均匀冷却过程中无相变化时,其温度将连续均匀下降得到一光滑的冷却曲线;当体系内发生相变时,则因体系产生之相变热与自然冷却时体系放出的热量相抵偿,冷却曲线就会出现转折或水平线段,转折点所对应的温度,即为该组成合金的相变温度。

利用冷却曲线所得到的一系列组成和所对应的相变温度数据,以横轴表示混合物的组成,纵轴上标出开始出现相变的温度,把这些点连接起来,就可绘出相图。

二元简单低共熔体系的冷却曲线具有图1所示的形状。

图1 根据步冷曲线绘制相图 拐点后,开始有固体凝固出来,液相成分不断变化,平衡温度也不断随之改变,直到达到其低共熔点温度,体系平衡,温度保持不变(平台);直到液相完全凝固后,温度又迅速下降。

用热分析法测绘相图时,被测体系必须时时处于或接近相平衡状态,因此必须保证冷却速度足够慢才能得到较好的效果。

此外,在冷却过程中,一个新的固相出现以前,常常发生过冷现象,轻微过冷则有利于测量相变温度;但严重过冷现象,却会使折点发生起伏,使相变温度的确定产生困难。

见图2。

遇此情况,可延长DC 线与AB 线相交,交点E 即为转折点。

图3是二元金属体系一种常见的步冷曲线。

当金属混合物加热熔化后冷却时,由于无相变发生,体系的温度随时间变化较大,冷却较快(1~2段)。

若冷却过程中发生放热凝固,产生固相,将减小温度随时间的变化,使体系的冷却速度减慢(2~3段)。

信号与系统实验报告实验一信号与系统的时域分析一、实验目的1、熟悉和掌握常用的用于信号与系统时域仿真分析的MA TLAB函数;2、学会用MA TLAB进行信号基本运算的方法;3、掌握连续时间和离散时间信号的MA TLAB产生,掌握用周期延拓的方法将一个非周期信号进行周期信号延拓形成一个周期信号的MATLAB编程。

二、实验内容Q1-1:修改程序Program1_1,将dt改为0.2,再执行该程序,保存图形,看看所得图形的效果如何?dt = 0.01时的程序clear, % Clear all variablesclose all, % Close all figure windowsdt = 0.01; % Specify the step of time variablet = -2:dt:2; % Specify the interval of timex = sin(2*pi*t); % Generate the signalplot(t,x) % Open a figure window and draw the plot of x(t)title('Sinusoidal signal x(t)')xlabel('Time t (sec)')dt = 0.2时的程序clear, % Clear all variablesclose all, % Close all figure windowsdt = 0.2; % Specify the step of time variablet = -2:dt:2; % Specify the interval of timex = sin(2*pi*t); % Generate the signalplot(t,x) % Open a figure window and draw the plot of x(t)title('Sinusoidal signal x(t)')xlabel('Time t (sec)')dt = 0.01时的信号波形dt = 0.2时的信号波形这两幅图形有什么区别,哪一幅图形看起来与实际信号波形更像?答:dt = 0.01的图形比dt = 0.2的图形光滑,dt = 0.01看起来与实际信号波形更像。

实验二、选择结构参考答案1.修改下列程序,使之满足当x为10时输出“= =”,否则输出“!=”的条件。

#include"stdio.h"main(){int x;scanf("%d",&x);if(x==10)printf("==\n");else printf("!=\n");}2.修改下列程序,使之实现以下功能:#include “stdio.h”main( ){ int a,b,c;scanf(“%d%d%d”,&a,&b,&c);if (a==b){if(b==c)printf(“a==b==c”);}elseprintf(“a!=b”);}3.程序填空。

从键盘输入任意一个字母,将其按小写字母输出。

#include <stdio.h>main(){ char c;scanf("%c",&c);if (c>='A'&&c<='Z')c=c+32;printf("\n%c",c);}7. 有一函数x (x<1)y = 2x–1 (1≤x<10)3x–11 (x≥10)编写程序输入x,输出y值。

#include "stdio.h"main(){int x,y;scanf ("%d",&x);if (x<1)y=x;else if(x<10)y=2*x-1;elsey=3*x-11;printf ("%d",y);}9.给一个不多于3位的正整数,要求:(1)求出它是几位数;(2)、分别打出每一位数字;(3)、按逆序打出各位数字,例如原数为321,应输出123。

#include "stdio.h"void main(){int a,b,c,x,n;scanf("%d",&x);a=x/100;b=(x-a*100)/10;c=x%10;if(a!=0)printf("%d为3位数,原数为%d,逆序数为%d\n",x,x,c*100+b*10+a);else if(b!=0)printf("%d为2位数,原数为%d,逆序数为%d\n",x,x,c*10+b);elseprintf("%d为1位数,原数为%d,逆序数为%d\n",x,x,c);}实验三、循环结构实验(1)1.分析并修改下面的程序,使该程序能正常结束运行。

实验二 沉降法测甘油粘滞系数[实验目的]1.了解黏滞流体的特性;2.掌握用沉降法测定液体黏度的原理和操作。

[实验器材]玻璃圆筒、温度计、秒表、螺旋测微计、米尺、待测液体(甘油)、小钢球等。

[仪器描述]沉降法测量液体粘度的实验装置为一玻璃圆筒,内盛待测液体,如图2—1所示。

在玻璃圆筒上有两道水平标记线1N 和2N ,其间距为l 。

实验时,使一颗小钢球自液面静止开始下落。

小球在液体中下落时,受到三个力的作用:方向向下的重力、方向向上的浮力和与运动方向相反的内摩擦阻力f ,即粘滞力。

粘滞力是由被吸附在小球表面的一层液体与紧邻的另一层液体的摩擦而产生的,而不是小球与液体之间直接产生的。

刚开始下落时,小球的重力G 大于浮力F 与粘滞力f 之和,于是小球作加速运动。

随着小球下落速度的加快,粘滞力也随之增加。

当速度增加到某一数值时,这三个力的合力等于零,此后小球就以该速度匀速下落,该速度称为收尾速度。

一般下落到1N 标线时,小球开始作匀速运动。

实验中,通过测量小球经1N 至2N 水平标记的时间和两标线的间距l 来求出小球的收尾速度。

小球下落到圆筒底部后,可采取一定的办法捞起来重用,整个圆筒放在一个具有调节水平底脚螺丝的圆盘底座上。

图3—1 沉降法测量液体粘度的实验装置[实验原理]根据斯托克斯定律,小钢球所受的黏滞阻力为v r f πη=6。

如前所述,小球在液体中下降时,同时受到重力G 、浮力F 和阻力f 的作用。

当f F G +>时,小球以变加速下降。

由于阻力f 与速度υ成正比,因而速度增加时阻力也随之增大。

当f F G +=时,小球均速下降,此时的速度即为收尾速度,用m υ表示。

设小球半径为r ,密度为0ρ,液体的密度为ρ,则33044πg πg 6π33m r ρr ρηr =+v mr υρρη9g )(220-= (3—1)斯托克斯定律是在假设小球在无限宽广的媒质中运动时得出来的规律,因此,由斯托克斯定律得出的公式3—1在应用于有限媒质(圆筒中的液体)时必然会产生偏差。

第1章 遗传因子的发现 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 一、知识结构

两对相对性状遗传实验 对自由组合现象的解释 孟德尔的豌豆杂交实验(二对自由组合现象解释的验证 自由组合定律 孟德尔实验方法的启示 孟德尔遗传规律的再发现

二、教学目标 ⑴ 知识方面: (1)阐明孟德尔两对相对性状的杂交试验。

(2)理解两对相对性状与两对等位基因的关系。 (3)掌握两对相对性状的遗传实验,F2中的性状分离比例。 (4)简述基因的自由组合定律及其在实践中的应用。 (5)了解孟德尔获得成功的原因。

⑵ 情感态度与价值观方面: (1)通过孟德尔豌豆杂交实验所揭示的自由组合定律的信息,学到辩证唯物主义的价值观。 (2)分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。 ⑶ 能力方面: 1、孟德尔对自由组合现象的解释及杂交试验分析图解 2、对自由组合现象解释的验证――测交试验及其图解 三、教学重点和难点

1.教学重点: (1)对自由组合现象的解释,阐明自由组合定律。 (2)分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。 2.教学难点:对自由组合现象的解释。 四、教学方法:归纳法、讨论法、师生互动法及讲授法等

五、教学课时:2

六、教学过程:

教学内容 教师组织和引导 学生活动 教学意图

导入 [问题与探讨] 1、上一节课我们认识了一位伟大的科学家——孟德尔,他利用豌豆做了一系列巧妙的实验,从而发现了遗传因子的存在,并且总结出了遗传的规律。他为什么要用豌豆做实验呢?(抽问) 2、孟德尔是利用豌豆做了怎么样的实验?(抽问) 3、根据这个实验,孟德尔总结出了一个什么定律?(分离定律)请一位同学来叙述一下分离定律的内容。 4、上述实验呢,孟德尔是利用一对相对性状来进行的。但是我们都知道,豌豆植株和种子上的相对性状不止一对,决定一对相对性状的遗传因子对别的相对性状的遗传因子有没有影响呢?比如说,孟德尔发现他所种植的豌豆的在自然状态下只有黄色圆粒和绿色皱粒两种,但是黄色的豌豆就一定会是圆粒的,绿色的就一定会是皱粒的吗?让我们带着这个疑问,仔细阅读书上第九页的两对相对性状的杂交实验,并思考书上所提出的问题。 1、学生在听教师提问的同时回忆上节课学过的相关知识,并且进行作答。 2、思考教师提出的问题,联合生活经验进行思考 1、引起学生学习兴趣,回忆已有的旧知识。 2、该问题可以暴露学生以前所学知识的不足。 3、引导学生自主分析。

实验二 C++基础 实验目的 类定义;类对象使用;类成员变量、成员函数的定义和使用;观察类的组合使用;理解类的作用域;理解类的声明;理解类中 private 和 public 权限;掌握拷贝构造函数的定义和使用;掌握构造函数的重载;掌握析构函数的定义和使用;理解构造函数和析构函数的执行过程

实验过程设计.1.// 试设计一个复数类,该类有实部和虚部两个成员数据,成员数据采用私有访问权限,同时该

类有两个共有成员函数,//分别用来设置成员数据和输出成员数据,//在主函数中分别采用对象方式,指针方式和引用方式来调用该类的公有函数设置和输出成员数据。

#include #include using namespace std; class Complex{ public: void Init(double x,double y ) { a=x; b=y; } double Real(){return a;}; double Image(){return b;}; private: int a; int b; }; void main() { Complex m; m.Init(3,1); cout<<"The complex is " } /*2 .设计实现一个 CPoint 类,满足以下要求: a . 该类包含两个整型成员变量 x (横坐标)和 y (纵坐标),以及一个输出函数 Print() 用来输出横坐标和纵坐标,要求不可以在类的外部直接访问成员变量; b .可以采用没有参数的构造函数初始化对象,此时的成员变量采用默认值 0 ; c .可以采用直接输入参数的方式来初始化该类的成员变量; d .可以采用其它的 CPoint 对象来初始化该类的成员变量; e .设计一个主函数来测试以上功能。*/ #include #include using namespace std; class CPoint{ public: void print(); CPoint(){x=0;y=0;} point(int x1,int y1); // int GetX() {return x;} // int GetY() {return y;} private: int x; int y; }; void CPoint::print() { cout<} CPoint::point(int x1,int y1) { x=x1; y=y1; } void main() { CPoint p; CPoint(); p.print(); p.point(1,2); p.print(); // p.GetX(); // p.GetX(); } 3 .设计一个 CStudent (学生)类,并使 CStudent 类具有以下特点: a .该类具有学生姓名、学号、程序设计、信号处理、数据结构三门课程的成绩; b .学生全部信息由键盘输入,以提高程序的适应性; c .通过成员函数统计学生平均成绩,当课程数量增加时,成员函数无须修改仍可以求取平均成绩; d .输出学生的基本信息、各科成绩与平均成绩; e .学生对象的定义采用对象数组实现; f .统计不及格学生人数。 #include #include #include #define N 3 #define M 3 class CStudent { public: void setstudent(char *name,char *sn,float score[N]); void showstudent(); private: char Sname[10]; char Sno[8]; float Score[3]; float Avg; float Sum; int count; }; void CStudent :: setstudent(char *name,char *sn,float score[N]) { int i; float Sum=0.0; int count=0; strcpy(Sname,name); strcpy(Sno,sn); for(i=0;i{ Score[i]=score[i]; count++; } for(i=0;i<3;i++) { Sum=Sum+Score[i]; } Avg=Sum/count; } void CStudent ::showstudent() { int i; cout cout<<"please input student[" #include #include #include #define N 3 #define M 3 class CStudent { public: void setstudent(char *name,char *sn,float score[N]); void showstudent(); private: char Sname[10]; char Sno[8]; float Score[3]; float Avg; float Sum; int count; }; void CStudent :: setstudent(char *name,char *sn,float score[N]) { int i; float Sum=0.0; int count=0; strcpy(Sname,name); strcpy(Sno,sn); for(i=0;i{ Score[i]=score[i]; count++; } for(i=0;i<3;i++) { Sum=Sum+Score[i]; } Avg=Sum/count; } void CStudent ::showstudent() { int i; cout