星星之火可以燎原用详解共42页文档

- 格式:ppt

- 大小:8.83 MB

- 文档页数:42

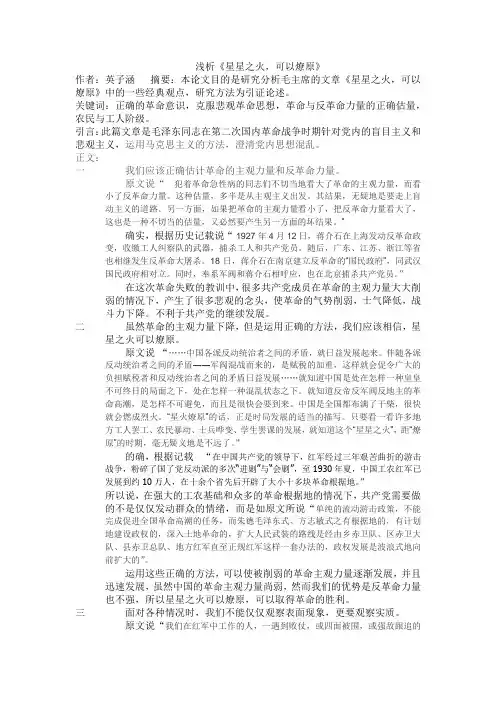

浅析《星星之火,可以燎原》作者:英子涵摘要:本论文目的是研究分析毛主席的文章《星星之火,可以燎原》中的一些经典观点,研究方法为引证论述。

关键词:正确的革命意识,克服悲观革命思想,革命与反革命力量的正确估量,农民与工人阶级。

引言:此篇文章是毛泽东同志在第二次国内革命战争时期针对党内的盲目主义和悲观主义,运用马克思主义的方法,澄清党内思想混乱。

正文:一我们应该正确估计革命的主观力量和反革命力量。

原文说“犯着革命急性病的同志们不切当地看大了革命的主观力量,而看小了反革命力量。

这种估量,多半是从主观主义出发。

其结果,无疑地是要走上盲动主义的道路。

另一方面,如果把革命的主观力量看小了,把反革命力量看大了,这也是一种不切当的估量,又必然要产生另一方面的坏结果。

”确实,根据历史记载说“ 1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变,收缴工人纠察队的武器,捕杀工人和共产党员。

随后,广东、江苏、浙江等省也相继发生反革命大屠杀。

18日,蒋介石在南京建立反革命的“国民政府”,同武汉国民政府相对立。

同时,奉系军阀和蒋介石相呼应,也在北京捕杀共产党员。

”在这次革命失败的教训中,很多共产党成员在革命的主观力量大大削弱的情况下,产生了很多悲观的念头,使革命的气势削弱,士气降低,战斗力下降。

不利于共产党的继续发展。

二虽然革命的主观力量下降,但是运用正确的方法,我们应该相信,星星之火可以燎原。

原文说“……中国各派反动统治者之间的矛盾,就日益发展起来。

伴随各派反动统治者之间的矛盾――军阀混战而来的,是赋税的加重,这样就会促令广大的负担赋税者和反动统治者之间的矛盾日益发展……就知道中国是处在怎样一种皇皇不可终日的局面之下,处在怎样一种混乱状态之下。

就知道反帝反军阀反地主的革命高潮,是怎样不可避免,而且是很快会要到来。

中国是全国都布满了干柴,很快就会燃成烈火。

“星火燎原”的话,正是时局发展的适当的描写。

只要看一看许多地方工人罢工、农民暴动、士兵哗变、学生罢课的发展,就知道这个“星星之火”,距“燎原”的时期,毫无疑义地是不远了。

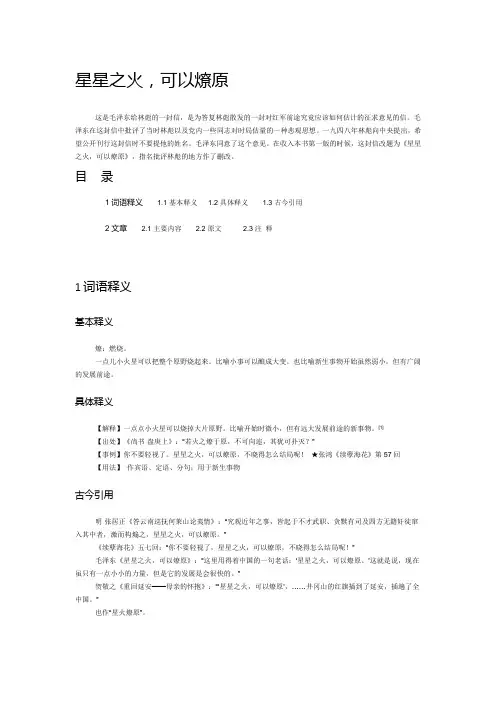

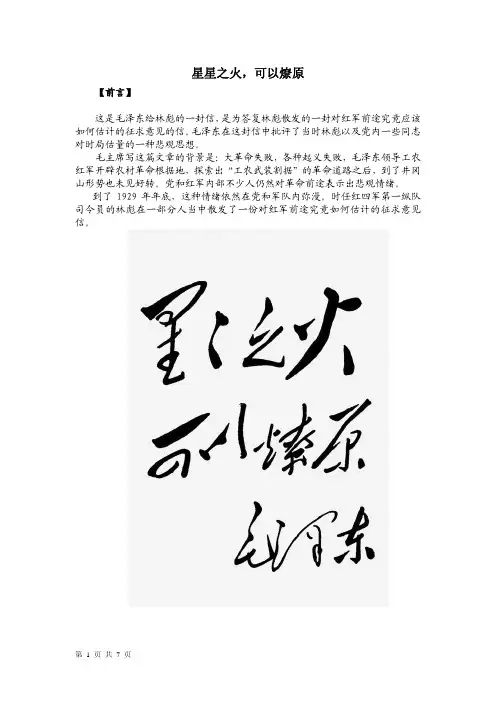

星星之火,可以燎原这是毛泽东给林彪的一封信,是为答复林彪散发的一封对红军前途究竟应该如何估计的征求意见的信。

毛泽东在这封信中批评了当时林彪以及党内一些同志对时局估量的一种悲观思想。

一九四八年林彪向中央提出,希望公开刊行这封信时不要提他的姓名。

毛泽东同意了这个意见。

在收入本书第一版的时候,这封信改题为《星星之火,可以燎原》,指名批评林彪的地方作了删改。

目录1词语释义 1.1 基本释义 1.2 具体释义 1.3 古今引用2文章 2.1 主要内容 2.2 原文 2.3 注释1词语释义基本释义燎:燃烧。

一点儿小火星可以把整个原野烧起来。

比喻小事可以酿成大变。

也比喻新生事物开始虽然弱小,但有广阔的发展前途。

具体释义【解释】一点点小火星可以烧掉大片原野。

比喻开始时微小,但有远大发展前途的新事物。

[1]【出处】《尚书·盘庚上》:“若火之燎于原,不可向迩,其犹可扑灭?”【事例】你不要轻视了。

星星之火,可以燎原,不晓得怎么结局呢!★张鸿《续孽海花》第57回【用法】作宾语、定语、分句;用于新生事物古今引用明·张居正《答云南巡抚何莱山论夷情》:“究观近年之事,皆起于不才武职、贪黩有司及四方无籍奸徒窜入其中者,激而构煽之,星星之火,可以燎原。

”《续孽海花》五七回:“你不要轻视了,星星之火,可以燎原,不晓得怎么结局呢!”毛泽东《星星之火,可以燎原》:“这里用得着中国的一句老话:…星星之火,可以燎原。

‟这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展是会很快的。

”贺敬之《重回延安——母亲的怀抱》:“…星星之火,可以燎原‟,……井冈山的红旗插到了延安,插遍了全中国。

”也作“星火燎原”。

明·贺逢圣《致族人书》:“天下事皆起于微,成于慎,微之不慎,星火燎原,蚁穴溃堤。

吾畏其卒,故怖其始也。

”孙犁《白洋淀纪事·烈士陵园》:“很多烈士在中学、师范甚至小学就接受了党所传播的革命思想。

然后,他们回到家乡,或是在穷乡僻壤的小学校里教书,他们又向贫苦的农民和他们的子弟传播了这种思想。

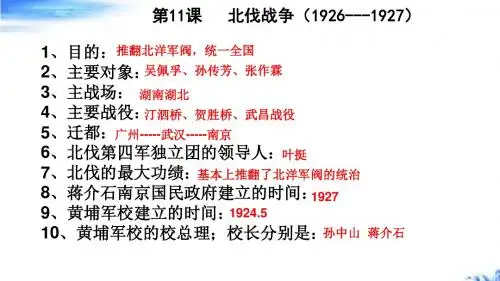

《星星之火可以燎原》一、说教材(1)教材的地位和作用在前一课的学习中,同学们已经了解了北伐战争的整个历史事件,并且知道蒋介石叛变了革命,成立了南京国民政府,而且对共产党员实行血腥屠杀政策,那么面对国民党这一反动政策,中国共产党人和革命人民采取了什么措施去回击,这就需要进一步学习了解。

本课主要介绍了大革命失败后,中共在探索革命道路中的三个重大历史事件:八一南昌起义,秋收起义和井冈山革命根据地的创建,井冈山会师。

这三件事对今后中国革命的道路产生了重大影响,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志,尤其是“农村包围城市”为今后革命的发展奠定了基础。

本节课在初二历史上册中占有很重要的地位,是学生了解中国新民主主义革命形势的一个必要环节,因为没有八一南昌起义,就没有新型的人民军队的诞生;没有井冈山革命根据地的创建,红军就无立足之地;就不会让革命烈火熊熊燃烧,最终完成反帝反封建的伟大任务。

(2)教学目标①知识与能力知道南昌起义、秋收起义、井冈山会师等基本知识。

认识中国共产党创建农村革命根据地的意义。

理解南昌起义、秋收起义等是中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队、建立农村革命根据地的开始。

过程与方法创设情境,再现历史,进行情感体验。

引导活动,现实参与,进行自我教育。

分组合作,自主学习,进行探究实践。

②情感态度和价值观。

从南昌起义到井冈山会师,以毛泽东为代表的共产党人把马克思主义的普遍真理与中国革命的实践想结合,找到了一条符合中国国情的、以农村包围城市的革命道路,为中国革命的胜利创造了条件。

从而树立一切从实际出发、实事求是的思想观念。

使学生感受到中国革命道路的艰难曲折,感受到共产党人敢于创新、与时俱进的优秀品质。

学习老一辈无产阶级革命家前仆后继、勇往直前的坚强意志和献身精神。

(三)重点难点重点是了解南昌起义、井冈山革命根据地的创立和红军长征的故事,体会革命英雄主义精神,认识中国革命的特殊历程及艰难曲折。

难点是充分认识中国革命的道路是毛泽东等老一辈革命家把马克思主义理论与中国革命实践相结合、不畏艰难曲折探索出来的,是一条有中国特色的革命道路。

星星之火,可以燎原【前言】这是毛泽东给林彪的一封信,是为答复林彪散发的一封对红军前途究竟应该如何估计的征求意见的信。

毛泽东在这封信中批评了当时林彪以及党内一些同志对时局估量的一种悲观思想。

毛主席写这篇文章的背景是:大革命失败,各种起义失败,毛泽东领导工农红军开辟农村革命根据地,探索出“工农武装割据”的革命道路之后,到了井冈山形势也未见好转。

党和红军内部不少人仍然对革命前途表示出悲观情绪。

到了1929年年底,这种情绪依然在党和军队内弥漫。

时任红四军第一纵队司令员的林彪在一部分人当中散发了一份对红军前途究竟如何估计的征求意见信。

林彪怀疑说“红旗到底能打多久?”毛主席就是在这种党内和红军内心存怀疑的情况下,及时阐述了“星星之火,可以燎原”的观点。

1930年1月5日,毛泽东写信给予了答复,批评了林彪以及党内一些同志对时局估量的悲观思想。

在信中,毛泽东指出:“这里用得着中国的一句老话:“星星之火,可以燎原”。

这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展会是很快的。

它在中国的环境里不仅是具备了发展的可能性,简直是具备了发展的必然性”。

由此,“星星之火,可以燎原”就成了中国革命力量由小到大,由弱到强,最终取得彻底胜利的代表性表述。

这篇文章很有意思。

1966年版毛选对这篇文章的注释是“这是毛泽东同志的一篇通信,是为批判党内的一种悲观思想而写的”。

其实这篇通信是写给林彪的,因为当时林彪就有这种悲观思想。

毛主席采用回信并引发全员学习的方式,来批评、说服林彪,体现了毛泽东对林彪的爱护和帮助,并可借此教育所有持这种情绪的其他同志,而不至于影响党内团结。

在1948年编纂《毛选》时候,林彪觉得自己作为当时的一个悲观思想的典型不妥,向中央提出,希望公开刊行这封信时不要提他的姓名,要求去掉其名字。

由于毛很器重林,毛泽东同意了这个意见。

这封信改题为《星星之火,可以燎原》,指名批评林彪的地方作了删改。

所以1966版本的只说是毛主席的一篇通信,不说是写给谁的。

《星星之火,可以燎原》毛泽东1930年1月5日“这里用得着中国的一句老话:‘星星之火,可以燎原。

'这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展是会很快的。

”—-毛泽东《星星之火,可以燎原》写作背景《星星之火,可以燎原》,原题为《时局估量和红军行动问题》,是1930年1月5日,毛泽东写给当时红四军第一纵队司令员林彪的回信,意在帮助林彪转变对中国革命的悲观思想认识,指出中国革命走农村包围城市道路的可能性。

1930年新年刚过,在刚刚结束的古田会议上重新当选为红四军前委书记的毛泽东收到一封信,信中过高地估计了敌人的军事力量,对时局和革命前途流露出一股悲观情绪,认为中国革命高潮未必很快到来,因此,应采用比较轻便的流动游击方式去扩大红军的政治影响。

写信人是红四军一纵队司令员、前委委员林彪.当时,林彪产生悲观情绪并不是偶然的.1929年4月,红四军主要负责人毛泽东、朱德收到了中共中央2月9日发出的《中央给润之、玉阶两同志并转湘赣边特委信》,即“二月来信"。

此信是根据共产国际总书记布哈林的指示起草的。

当时,布哈林对中国农村革命形势估计过低,甚至怀疑红军在农村发展的可能性。

“二月来信”要求朱德、毛泽东将队伍分散,每支数十人、数百人,最多不超过500人,还要朱、毛离开队伍回到中央,以便“隐匿大的目标"。

红四军前委对“二月来信"进行讨论后,决定不予执行。

但这封信还在红四军官兵中产生了一定的消极影响。

看了林彪的这封来信后,毛泽东感到林彪提出的“红旗到底打得多久”的疑问并不单单是他一个人的观点,而是具有一定的代表性。

它反映出在反革命力量不断对红色区域进行“围剿”、中国革命正处于低潮的时期,右倾悲观情绪和思想在党和红军中仍有一定的影响,说明这些同志没有看到中国革命的希望,却被当前的困难所吓倒,因此,“这是一个最根本的问题,不答复中国革命根据地和中国红军能否存在和发展的问题,我们就不能前进一步”。