尿激酶治疗脑梗死的观察及护理

- 格式:pdf

- 大小:147.30 KB

- 文档页数:2

超早期急性脑梗死应用尿激酶静脉溶栓治疗的疗效及不良反应分析超早期急性脑梗死是一种常见的急性脑血管疾病,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点。

静脉溶栓治疗已经成为超早期急性脑梗死的重要治疗手段之一,尿激酶作为溶栓药物,在临床上得到了广泛应用。

本文旨在分析超早期急性脑梗死应用尿激酶静脉溶栓治疗的疗效及不良反应,为临床医生提供参考。

一、疗效分析1. 尿激酶静脉溶栓治疗的疗效目前临床上对于超早期急性脑梗死的治疗手段主要包括保守治疗和溶栓治疗。

而尿激酶静脉溶栓治疗不仅可以有效地溶解血栓,恢复受损的脑组织灌注,还可以减轻患者的脑梗死面积,减少神经功能障碍,并且可以使患者在时间窗内获得更好的恢复效果。

研究表明,尿激酶静脉溶栓治疗可以显著改善患者的神经功能缺陷,提高生活质量,降低致残率和死亡率。

尿激酶静脉溶栓治疗在超早期急性脑梗死中具有显著的疗效。

2. 治疗时间窗的选择对于超早期急性脑梗死患者的治疗时间窗选择至关重要。

尿激酶静脉溶栓治疗的时间窗一般为发病后3-4.5小时内,且适用于临床上已行CT或MRI证实的急性脑梗死患者。

临床医生应当合理把握治疗时间窗,尽早进行尿激酶静脉溶栓治疗,以达到最佳的疗效。

3. 评价指标的选择在评价尿激酶静脉溶栓治疗疗效时,主要可以通过患者的神经功能缺陷情况、脑梗死面积和血流动力学指标等来进行评价。

通过临床症状缓解情况、影像学改善情况和神经功能恢复情况的评估,可以全面客观地评价尿激酶静脉溶栓治疗的疗效。

二、不良反应分析1. 出血风险尿激酶静脉溶栓治疗的主要不良反应之一就是出血风险。

由于尿激酶的溶栓作用,可能导致血栓溶解过程中的血小板激活和纤维蛋白溶解,从而增加出血的风险。

而且在超早期急性脑梗死的患者中,由于脑组织的变性、水肿和血管通透性增加等因素,患者的出血风险会更高。

在进行尿激酶静脉溶栓治疗时,临床医生应当充分评估患者的出血风险,合理选择溶栓治疗的患者,并严密观察患者的出血情况。

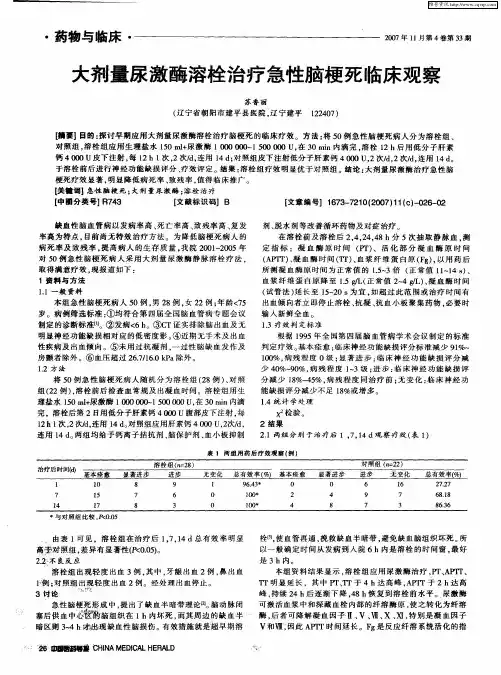

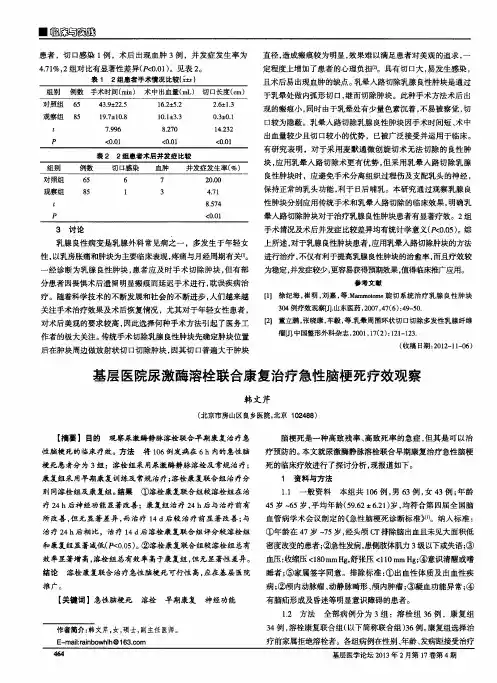

尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床观察【摘要】目的观察探讨早期应用中小剂量尿激酶溶栓治疗急性脑梗死的临床疗效。

方法将120例急性脑梗死患者分为观察组和对照组,制订疗效判定标准,然后两组均静脉滴注血塞通、丹参注射液及能量合剂,观察组加用尿激酶,短期应用。

结果观察组疗效明显优于对照组,差异有统计学意义。

结论中小剂量尿激酶早期溶栓治疗急性脑梗死是安全、有效的,值得临床推广及应用。

【关键词】急性脑梗死;尿激酶;溶栓治疗doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.09.528 文章编号:1004-7484(2013)-09-5219-02脑梗死是临床常见的一种缺血性脑血管疾病,急性脑梗死多是因动脉粥样硬化形成的血栓所致,随着人们物质生活水平的提高,以及我国人口老龄化的趋势加剧,致使我国心脑血管疾病的发病率不断攀升[1],急性脑梗死发病率也呈现逐年上升趋势。

急性脑梗死,其致残致死率很高,也是导致老年人死亡的一种重要疾病,其特点为发病急,病情重,预后差。

急性脑梗死处理强调早诊断,早治疗,早康复,其早期治疗方法为通畅血管,溶解血栓,恢复血流,降低患者脑部神经受损。

本文针对尿激酶治疗急性脑梗死的效果进行探讨。

1 资料与方法1.1 一般资料选取某院2010年至2012年收治的120名急性脑梗死患者为研究对象,其中男性72例,女性48例,患者年龄56-77岁,平均年龄6.25岁,患者均为突发脑梗死住院,均符合全国第4届脑血管病会议制定的脑梗死诊断标准。

脑功能损害体征持续1h以上,症状较为严重,经脑ct排除颅内出血,无大面积脑梗死影像学改变。

经了解,所有患者无颅内出血病史,无疑似蛛网膜下腔出血,无颅外伤病史,无胃肠道或泌尿系统出血,近2周内为进行大型手术,不存在不易压迫止血部位的动脉穿刺,无严重的心,肝,肾障碍或严重的糖尿病。

1.2 方法1.2.1 治疗方法将120例患者随机分配为对照组与观察组,对照组60例,每日静脉点滴血塞通0.4,丹参注射液50ml,连续用药14d。

尿激酶治疗急性脑梗死临床观察摘要目的:探讨尿激酶静脉溶栓治疗发病6~72小时内急性脑梗死的疗效及安全性。

方法:符合入选标准的30例病人静脉滴注尿激酶30万iu,每日1次,共7天。

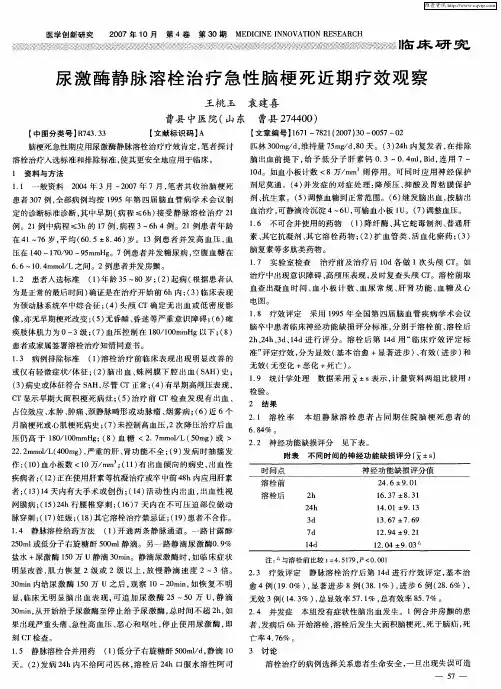

结果:溶栓后各时间点ess 积分逐步上升,第30天以后的ess积分较溶栓前均有显著差异;溶栓后第90天barthel指数≥95分(完全恢复和基本完全恢复)18例。

结论:小剂量尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死安全、有效。

关键词急性脑梗死尿激酶静脉溶栓目前,急性脑梗死超早期(发病6小时内)大剂量尿激酶溶栓治疗的研究已取得很大进展,但很多脑梗死病人不能于6小时内得到及时治疗。

对于这部分病人,ct检查未见异常或仅有轻度低密度灶,病情仍处于进展期,溶栓是否有效,其安全性如何,尚不清楚。

我们对30例符合条件的患者予以小剂量尿激酶连用7天静脉溶栓。

结果报告如下。

资料与方法30例急性脑梗死患者为我院2003~2005年住院病人,其中男22例,女8例,年龄40~75岁。

开始溶栓至发病时间6~72小时,平均24小时。

30例病人中,18例有高血压病史,7例有糖尿病病史,5例有1次脑梗死病史,7例有tia史,5例有心脏病史。

病例入选标准:①年龄35~75岁;②开始溶栓时间不超过发病后72小时;③意识清楚或嗜睡;④头部ct排除颅内出血及明显低密度改变。

禁忌证:①tia单次发作或迅速好转的卒中以及症状轻微者;②2次降压治疗后血压>185/110mmhg;③ct检查发现出血、脑水肿、占位效应、肿瘤和动静脉畸形;④患者14日内做过大手术或有创伤,7日内做过动脉穿刺,有活动性内出血等;⑤正在应用抗凝剂或卒中前48小时曾用肝素治疗;⑥病人有血液疾病、出血素质、凝血障碍或使用抗凝药史[1]。

溶栓前ct检查结果:16例未见异常,8例轻度低密度灶,6例有与神经官能缺损区不对应的单个或多个梗死灶。

治疗方法:应用尿剂酶30万iu溶于0.9%氯化钠注射液50~100ml 中静滴,连用7天。

基层医院尿激酶溶栓治疗脑梗死风险基层医院尿激酶溶栓治疗脑梗死风险随着我国老龄化程度的加深,脑卒中已经成为威胁人们健康的第三大疾病,相对于缺血性卒中中的一种,脑梗塞已经成为了极为常见的慢性病之一,给人们的生活和身体健康造成了巨大的威胁。

而对于脑梗死这种疾病的治疗,不同的个体需要选用不同的方法才能达到最好的效果。

在这里,我们就来介绍一种来自基层医院的新型治疗方法——尿激酶溶栓治疗脑梗死的风险。

尿激酶溶栓治疗脑梗死是一种新型的治疗方法,它可以帮助患者快速地清除血管中的障碍物,让血液能够更加顺畅地流动,起到治疗脑梗死的效果。

但是这种治疗方法也存在一定的风险,下面我们就来讨论这个问题。

一、尿激酶溶栓治疗的原理尿激酶溶栓疗法是针对血栓的一种治疗方法。

它是通过将溶栓剂(如尿激酶)注入血管内部,使其与血栓发生反应,从而使血栓得以分解,令血液重新回到正常的流通状态,达到治疗脑梗死的目的。

二、尿激酶药物的特点1、尿激酶是一种溶栓剂,能有效地清除血管中的凝血物,是专门治疗血栓的好方法。

2、尿激酶溶栓治疗的风险主要在于其疗效是有限的,因为治疗的成功需要依赖于患者病情和自身的体质,总的来说是有限度的。

3、在治疗过程中,患者需要密切观察恶化症状的发生,特别是在较长的溶栓治疗后,尿激酶的释放可能会导致碎片向后流入脑血管,这将极大地影响到治疗效果。

4、尿激酶的副作用也应注意,这主要包括一些出血、头痛等不良反应,给治疗造成一定困难。

三、治疗尿激酶溶栓的适用范围1、对于脑梗塞是控制血流缺血的一种主要治疗方法,其优点就在于改善患者症状的发生,避免出现不可逆性的神经损伤。

2、患者在进入医院后,需要先行进行患者的基本情况评估,确定治疗适用的范围,以防止劣者的治疗方案进一步导致患者恶化情况的发生,更加妥善地对患者进行治疗。

四、尿激酶溶栓治疗的注意事项1、根据患者的病情和自身的体质,制定合理的治疗方案,避免给患者造成不可逆性的损伤,更加妥善地进行治疗。

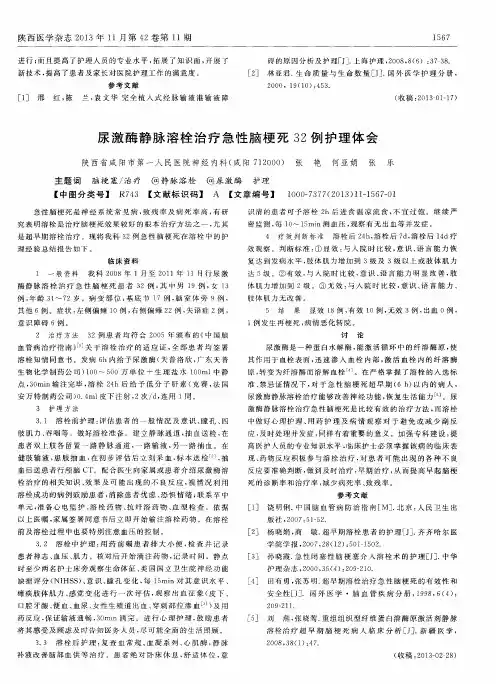

急性脑梗死尿激酶静脉溶栓治疗及护理发表时间:2010-12-07T16:27:05.300Z 来源:《中外健康文摘》2010年第32期供稿作者:王红宇[导读] 脑卒中是人类致死的主要原因之一,其中急性脑梗死引起的缺血性卒中约占80%王红宇 (黑龙江省医院150036)【中图分类号】R473 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085(2010)32-0335-03【摘要】目的配合溶栓治疗顺利完成。

方法通过对急性脑梗死患者的病情观察及治疗措施制定了相应的护理措施。

结果掌握了急性脑梗死的病情和尿激酶静脉溶栓的治疗及护理。

结论通过有效的护理措施保证了治疗工作的顺利进行。

【关键词】急性脑梗死静脉溶栓护理脑卒中是人类致死的主要原因之一,其中急性脑梗死引起的缺血性卒中约占80%,它的特点是发病突然,进展迅速,如诊断及治疗延误,轻则躯体功能障碍,重则会危及生命,致残率及致残死率很高,严重威胁着患者的生存与健康。

发现后需立即住院处理。

溶栓治疗已被视为当前最有效的治疗手段,而静脉溶栓风险小。

操作简单快捷,它能使闭塞的的血管再通,恢复缺血脑组织的血液供应,从而改善疾病的预后[1]。

但静脉溶栓也有一定的风险,并使急性脑梗死的临床过程复杂化,非典型化。

所以在护理上掌握其规律,提高对病情观察的预见性及准确性是非常重要的。

为此我们总结以静脉应用尿激酶早期治疗急性脑梗死20例,并提出相应的护理对策。

1 临床资料1.1 一般资料以如上标准选择合适病例①全部为住院患者,并首次发病6-12h以内。

②年龄75岁以下。

肌力0-4级,非昏迷患者。

③诊断符合1995年全国第4次脑血管学术会议修订急性脑梗死诊断标准。

④经CT和或MIR证实为颈内动脉系统脑梗死,排除TIA,颅内出血疾病。

⑤无活动性出血或出血倾向者,无严重肝肾功能障碍。

本组病例20例,其中男12例,女8例,年龄45-62岁,平均53.3岁。

有高血压病史6例,合并心肌梗塞2例,发病6小时以内人院12例,6-12小时内人院8例,全部头颅CT排除脑出血。