略论中国古籍版本学及其发展的阶段性

- 格式:pdf

- 大小:178.21 KB

- 文档页数:4

古籍版本学在读书与治学中的意义古籍,是指1911年以前产生的内容为反映和研究中国传统文化的文献资料;版本学,是一门研究图书在制作过程中的形态特征和流传过程中的递变演化,考辨其真伪优劣的专门科学。

作为版本学的一个分支,古籍版本学在古籍文献的整理过程中有着非常重要的作用,对于订正、修缮古籍有非常重要的意义。

我国古代的图书,主要是以写本和印本两种形式流传后世的。

由于写刻的时代不一,地区有异,写刻者不同,以及抄写方式和刻写方式的差别等原因,特别是其中可能有藏书家进行修改、删订,古代图书就有了各种各样的版本。

而古籍版本学就是让我们研究这些古籍的流传与递变,教会我们分清优劣、辨明真伪的一门学问。

古今伪书极多,情况比较复杂,雕版印刷术发明之后,古籍版本形式多样,鉴定版本,研究版刻流传情况,可以帮助我们鉴别伪赝古本,去伪存真,保护真正的宋元善本,也为古代的文史研究提供可信的文献资料。

甄选出其中的优秀版本,剔除其中的伪书、讹传,对于中国传统文化的传承的意义是不言自明的。

我国古籍版本学是一门既古老而又年轻的学科。

自先秦开始,便有学者从事与古籍版本相关的修改、删补等工作,孔子可以说是其中的集大成者。

从西汉初,政府开始注意对图书的搜集与校理。

到西汉末,则出现了刘向、刘歆父子领导的大规模校书活动。

从西汉到唐末五代,版本活动逐步发展起来。

但是在这一漫长时期内,图书虽有简册到纸写的发展,但其形制以卷轴装为主,人们还不大注意,对图书版本风格的特征的研究,更没什么理论可言。

古籍版本学到明清时期达到了兴盛时期,涌现了大批版本目录学著作,在体例上更加完整,路数版本内容更加广泛,也出现了许多版本学鉴定专家。

然而直到当代,我国的古籍版本学才形成一个比较完整的学科体系,是长期显得零散而模糊的古籍版本学成为一门自成系统、独具放歌且颇有发展前途的学科。

古籍版本学对于我们阅读图书和学术研究有十分重要的意义。

首先,以现在影印古籍为例,学习版本学是整理古籍的第一道工序。

![古典文献学——[中国古典文献学]](https://uimg.taocdn.com/49d5f574b5daa58da0116c175f0e7cd185251803.webp)

古典文献学——[中国古典文献学]一、中国古典文献学的起源与发展1. 先秦时期:古籍整理的萌芽在先秦时期,我国古籍尚处于萌芽阶段。

诸子百家争鸣,各家著作纷呈,为古典文献学的形成奠定了基础。

当时,已有学者开始对古籍进行整理,如孔子编订《诗经》、《尚书》等。

2. 汉代:古典文献学的确立汉代是中国古典文献学发展的重要时期。

汉武帝采纳董仲舒的建议,独尊儒术,使儒家经典成为国家意识形态的重要组成部分。

为此,汉代学者对儒家经典进行了大规模的整理与研究,形成了以经学为核心的古典文献学体系。

3. 魏晋南北朝:文献学研究的多元化魏晋南北朝时期,佛教、道教等宗教文化传入,使得文献学研究呈现出多元化的趋势。

这一时期的学者们在整理儒家经典的同时,也开始关注其他领域的古籍,如道藏、佛经等。

4. 隋唐时期:古典文献学的繁荣隋唐时期,我国古典文献学进入繁荣阶段。

唐代学者在继承前人研究成果的基础上,对古籍进行了更为深入的研究,如孔颖达的《五经正义》、颜师古的《汉书注》等。

5. 宋元明清:古典文献学的深化与发展宋元明清时期,古典文献学得到了进一步的发展。

这一时期的学者们在考据、训诂、校勘等方面取得了显著成果,如朱熹的《四书集注》、王夫之的《读通鉴论》等。

同时,私家藏书和刻书业的兴起,为古典文献学的传播提供了有力保障。

中国古典文献学作为一门研究古代文献的学科,历经数千年的发展,已形成了一套独特的理论体系和方法论。

在新时代背景下,古典文献学将继续为传承和弘扬中华优秀传统文化发挥重要作用。

二、中国古典文献学的研究内容与方法1. 研究内容(1)古籍版本研究:探究古籍的版本源流、刊刻年代、流传过程及版本间的差异,为学术研究提供可靠的基础。

(2)文献目录学:整理和编纂古籍目录,揭示古籍的分类、编目、检索和利用,为学者查找资料提供便捷。

(3)校勘学:对古籍进行校对、勘误,力求恢复古籍的原貌,确保文献的准确性。

(4)训诂学:解释古书中的字词、成语、典故,阐明古书的词义和句意,帮助后人理解古代文献。

新中国70年中国古典文献学研究综述一、本文概述新中国70年,中国古典文献学经历了曲折而丰富的发展历程。

本文旨在全面综述这一时期中国古典文献学的主要研究成果、研究方法、研究动态及其在中国学术界的地位和影响。

文章首先回顾了新中国成立以来,中国古典文献学从初创到逐步成熟的过程,分析了各个历史阶段的研究特点和主要成就。

然后,文章重点梳理了新中国70年中国古典文献学的主要研究领域,包括文献分类与编目、版本鉴定与校勘、文献史料研究、古典文献数字化等,并对这些领域的研究现状进行了深入的分析和评价。

文章还探讨了新时代背景下中国古典文献学面临的新挑战和发展机遇,展望了其未来的发展趋势和研究方向。

通过对新中国70年中国古典文献学研究的综述,本文旨在为推动中国古典文献学的深入发展提供参考和借鉴。

二、新中国70年古典文献学研究的历程与特点自新中国成立以来,中国古典文献学研究历经了七十年的沧桑巨变,其发展历程与特点鲜明,反映了我国学术研究的深厚底蕴和时代变迁。

研究历程:新中国古典文献学研究的历程大致可以分为三个阶段。

第一个阶段是建国初期至改革开放前,这一时期的研究主要围绕古典文献的整理和保护进行,学者们致力于对传统文献的挖掘和保存。

第二个阶段是改革开放至20世纪末,随着学术环境的改善和对外交流的增多,古典文献学研究逐渐走向开放和多元化,研究领域不断拓宽,研究方法也不断创新。

第三个阶段是21世纪至今,古典文献学研究进入了一个全新的发展阶段,跨学科的研究成为一种趋势,数字化技术的应用也为文献学研究带来了新的机遇和挑战。

研究特点:七十年来,新中国古典文献学研究的特点可以概括为以下几个方面。

研究的系统性不断增强。

学者们不再满足于对单一文献的研究,而是致力于构建完整的文献学体系,对古典文献进行全面、系统的研究。

研究方法的不断创新。

随着现代科技的进步,学者们开始运用计算机技术、大数据分析等现代手段进行文献学研究,极大地提高了研究的效率和质量。

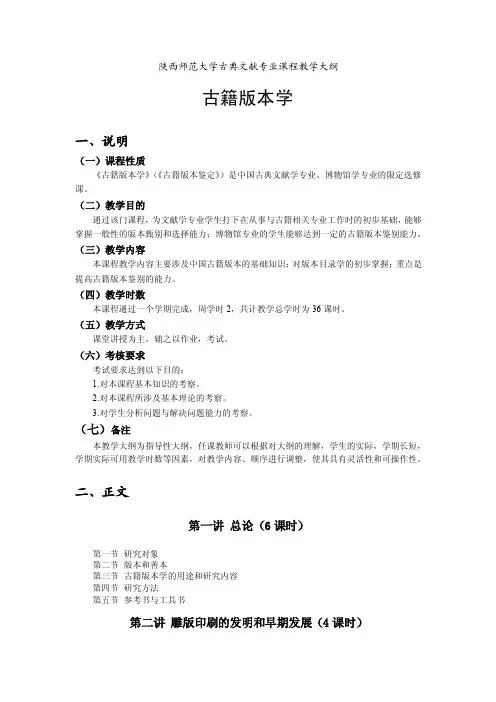

陕西师范大学古典文献专业课程教学大纲古籍版本学一、说明(一)课程性质《古籍版本学》(《古籍版本鉴定》)是中国古典文献学专业、博物馆学专业的限定选修课。

(二)教学目的通过该门课程,为文献学专业学生打下在从事与古籍相关专业工作时的初步基础,能够掌握一般性的版本甄别和选择能力;博物馆专业的学生能够达到一定的古籍版本鉴别能力。

(三)教学内容本课程教学内容主要涉及中国古籍版本的基础知识;对版本目录学的初步掌握;重点是提高古籍版本鉴别的能力。

(四)教学时数本课程通过一个学期完成,周学时2,共计教学总学时为36课时。

(五)教学方式课堂讲授为主,辅之以作业,考试。

(六)考核要求考试要求达到以下目的:1.对本课程基本知识的考察。

2.对本课程所涉及基本理论的考察。

3.对学生分析问题与解决问题能力的考察。

(七)备注本教学大纲为指导性大纲,任课教师可以根据对大纲的理解,学生的实际,学期长短,学期实际可用教学时数等因素,对教学内容、顺序进行调整,使其具有灵活性和可操作性。

二、正文第一讲总论(6课时)第一节研究对象第二节版本和善本第三节古籍版本学的用途和研究内容第四节研究方法第五节参考书与工具书第二讲雕版印刷的发明和早期发展(4课时)第一节雕版印刷的发明第二节五代的刻书业第三节书册制度第四节唐五代的印刷品及其鉴别第三讲宋辽金刻本(4课时)第一节宋刻本第二节辽金本第三节宋本的善本和伪宋本第四讲元刻本(4课时)第一节元浙本第二节元建本第三节元平水本第四节元本的善本和伪元本第五讲明刻本(4课时)第一节明前期刻本第二节明中期刻本第三节明后期刻本第四节明本的善本第六讲清刻本(4课时)第一节清前期刻本第二节清中期刻本第三节清后期刻本第四节清本的善本第七讲活字本套印本插图本(4课时)第一节活字本第二节套印本第三节插图本第八讲稿本抄本批校本(3课时)第一节稿本第二节抄本第三节批校本第九讲影印本(1课时)第十讲版本目录(2课时)第一节综合性版本目录第二节善本书目第三节版本源流三、教材黄永年著《古文献学四讲》(古籍版本部分),鹭江出版社2003年。

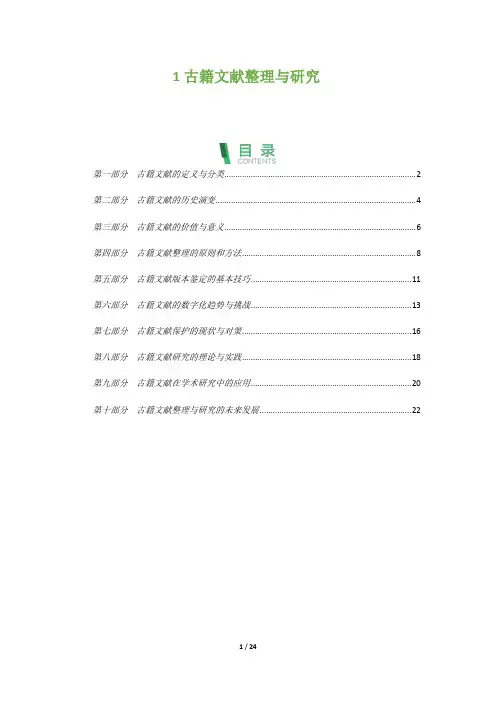

1 古籍文献整理与研究第一部分古籍文献的定义与分类 (2)第二部分古籍文献的历史演变 (4)第三部分古籍文献的价值与意义 (6)第四部分古籍文献整理的原则和方法 (8)第五部分古籍文献版本鉴定的基本技巧 (11)第六部分古籍文献的数字化趋势与挑战 (13)第七部分古籍文献保护的现状与对策 (16)第八部分古籍文献研究的理论与实践 (18)第九部分古籍文献在学术研究中的应用 (20)第十部分古籍文献整理与研究的未来发展 (22)第一部分古籍文献的定义与分类古籍文献整理与研究一、古籍文献的定义古籍文献是指古代流传下来的具有历史文化价值的图书资料。

它涵盖了我国历史上各个时期的文字记载,包括经史子集等各类著作以及碑帖、契约、书信等各种形式的文字记录。

这些文献反映了不同时期的文化思想、学术观念、社会状况、历史事件等方面的情况,对于研究中国传统文化和历史发展具有极其重要的意义。

二、古籍文献的分类根据古籍文献的内容特点和形式特征,可以将其大致分为以下几个类别:1.经部文献经部文献主要包括《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》五经及《孝经》、《尔雅》、《仪礼》等其他儒家经典著作。

这些文献是我国古代文化的核心部分,代表了儒家学派的思想体系和社会价值观。

2.史部文献史部文献主要包括正史、编年史、纪事本末、实录、杂史、地理志、人物传记等多种类型的历史著作。

它们详细记载了不同历史时期的政治、经济、军事、文化等方面的情况,是研究中国历史的重要参考资料。

3.子部文献子部文献主要包括哲学、医学、天文、历法、农学、兵法、法律、艺术等领域各种专著和论著。

这些文献反映了古代学者在各自领域的研究成果和思想见解,对后世产生了深远影响。

4.集部文献集部文献主要指诗歌、散文、骈文、词赋等文学作品的总称。

这些作品展现了古代文人士大夫的情感世界和生活理想,体现了当时的社会风气和审美趣味。

5.佛道宗教文献佛道宗教文献主要包括佛教的经典、注疏、教义论述、僧侣传记等;道教的经典、注释、科仪书、道教神仙传说等。

中国古典文献学(推荐完整)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中国古典文献学(推荐完整))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中国古典文献学(推荐完整)的全部内容。

中国古典文献学(推荐完整)编辑整理:张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望中国古典文献学(推荐完整)这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。

同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为〈中国古典文献学(推荐完整)〉这篇文档的全部内容。

印刷型与非印刷型的出版物,诸如图书、期刊、报纸与特种文献.中国古典文献,一般是指记录中国“五四”运动以前各种知识信息的印刷品与非印刷品。

中国古典文献学是研究我国古代文献及有关的文献工作的一门学科,主要涉及文献阅读、整理、研究和利用。

1.古代无文献学,称校雠学.刘向刘歆父子校理群书,广集诸本,施以校雠,编定目类,撰写叙录,开创了独特的学术门类。

校:本义是犯人带的木枷。

引申为比堪核对。

雠:一人持本,一人读书,若怨家相对,故曰校雠。

颜之推《颜氏家训·书证》、郑樵《通志·校雠略》、章学诚《校雠通义》均沿用了校雠之名。

2。

郑鹤声、郑鹤春《中国文献学概要》—-中文世界第一部以文献学命名的著作:“结集、翻译、编纂诸端,谓之文,审订、讲习、印刻诸端谓之献。

《学术界》(双月刊)总第119期,2006.4ACADEMICS IN CHINANo.4J ul.2006中国古典目录学的源流与发展○张开选(山东大学图书馆,山东济南250100) 〔摘 要〕本文对中国古典目录学的产生与发展,目录学贡献等进行了详细的分析和阐述,并指出了它存在的问题及它对当代目录学研究的启示。

〔关键词〕目录学;中国古典目录学;源流;发展目录之学,在我国源远流长,最早可追溯到公元前1世纪。

刘向、刘歆父子整理国家藏书,撰成《七略》,奠定了中国古代目录学的发展基础。

自此以后,历朝历代又相继出现多种撰著和著名的目录学家。

但随着西方目录学的引进,中国传统目录学逐渐丧失了自己的地位,而代之以书目情报服务、书目控制论或文献控制论〔1〕……。

如今人们在探讨现代文化环境下的中国古籍整理工作时,不得不再次将理性和思辨的目光转向中国古典目录学,因为中国古典目录学有着悠久的历史、丰硕的成果,更重要的是,中国古典目录学研究体系的博大精深和期间涌现出的杰出目录学家们的惊人成就不得不让后来者折服,今天它仍然是我们宝贵的思想财富。

1989年,有人将中国目录学传统概括为强调学术价值、重视教育作用、注意理论研究、忽略情报职能4个方面,但这更像是在概括古典目录学的特点,而不是在表述一般意义上的目录学传统。

对中国目录学传统的语焉不详或详而不类,使我们认为对它有进行重新探讨的必要〔2〕。

一、中国古典目录学的产生与发展目录学的历史相当悠久,汉魏六朝时期关于目录的编撰和目录的研究就形作者简介:张开选(1954—),山东大学图书馆副研究馆员,研究方向为图书馆学和情报学。

学术界2006.4・学者专论成了一门学问,当时称之为“流略”之学。

唐宋时期,随着书目工作实践的发展,《古今书录序》和《通志校开始了比较系统的目录学理论研究,《隋书.经籍志序》、雠略》是这一时期重要的目录学理论著作,反映了唐宋目录学的理论水平。

“目录之学”一词在北宋文献中的出现,说明这门学科已为当时的学者们所重视,并在学术界有了一定的影响。

历史文献学1、什么是版本?论述版本的种类版本的出现,是和书籍的发展紧密相连的。

版之本意是木片。

本的原义是根,古代用缣帛抄写的书,用木轴为心卷起来,称卷轴。

版与本合为一词,起于印本出现以后。

版本始见于北宋。

版本是指雕版印刷的书。

后来随着雕版印刷的发展,写本日渐衰落,于是人们心中的版本,也不再是专指刻印本,而成了包括刻印本、写本、稿本、抄本在内的一切形式的图书的总称。

(一)从时间角度分:按刻书时代的先后,可分为唐刻本、五代刻本、宋刻本、辽刻本、元刻本、明刻本和清刻本。

按刻印流传先后,则有祖本、初刻本(原刻本)、重刻本(按原本照样翻刻)、影刻本(影摹原刻本上版)等。

(二)按刻印地点分:A、浙本:浙江地区的刻本。

B、闽本(建本):福建地区的刻本。

C、蜀本:四川地区的刻本。

(三)按刻印者来分:有官刻本、私刻本、坊刻本三大类。

(四)按书的内容的增减、评注等情况来分:(1)增订本:(2)删节本:(3)足本:指内容没有残缺本子。

(4)残本(5)批点本(五)按质量和价值来区分:(1)精刻本:指精校、版刻清湛的本子。

(2)写刻本(3)影刻本(4)百衲本(5)邋遢本(六)根据版式、印色和字体形式来分:(1)巾箱本(2)套印本(3)大字本、小字本(4)聚珍本2、论述古籍版本的鉴别方法鉴别版本,是收藏和阅读古籍的前提。

鉴定方法如下:(一)根据封面、牌记和序跋来识别(二)根据批校、题跋、识语来识别(三)根据藏章印记、书名虚衔来识别(四)根据古书避讳来识别:(五)还可根据刻工姓名来识别。

需要注意的是,后人翻刻时往往沿用原版的内容,或后人重版挖改了原版的内容,都会造成混乱。

需要参照多种特点来作判断。

3、什么叫“善本”?善本应具备哪几个特点?总结起来,应概括为:古代稀有的旧钞旧刻,凡经前代专家用古刻数种精心校勘,精心注释,付刊时无阙卷,未删削,可称之为善本。

特点:A、旧(就时间而言),宋元刻本,去古未远,讹误最少,即使有讹误,也是无心造成的,后人易于刊正。

我对中国古代文献学的认识我对中国古代文献学的认识本学期的《中国古代文献学》课程已经快接近尾声了,从开始的对这门课的一知半解到现在对文献学已经有了一些浅薄的理解,尽管没有很深入的了解文献学的知识,但是对于这门课,我的收获还是颇为丰富的。

经过老师的悉心讲解,我学习了赵荣蔚先生的《中国古代文献学》这部著作,使我深刻的感受到文献学知识之广阔,内容之丰富,真是无法用这几片言语来表述的。

中华文明古国上下五千年的历史,从有文字记载算起,不知已经流传下多少的文献资料,虽然很多已经亡佚,但是仅从现在能够看到的资料来说,其数量还是比较可观的。

文献学的涉及范围是极其丰富的,包括目录学、版本学、校勘学、注释学等众多门类。

下面是我从自己感知较多的几个方面来谈谈自己通过一个学期的文献学学习而获得的一些的认识:一.何谓文献学关于文献一词,大体上可以这样说,历史上用文字记录下来的有关政治、经济、文化、军事等方面的重要资料,一切有历史价值的历史资料都是属于文献范畴的。

而古代文献学,简而言之,就是有关古代文献典籍搜集、整理、研究和利用的学问。

我国古代文献学虽然源远流长,但是文献学这一名称却直到清末方才出现。

中国古代文献学主要以中国古代文献为对象,以目录学原理为基础,并运用版本、刻印、校勘、辨别、注释、编纂等知识和检索的理论和方法,研究和检索中国古代文献工作的规律和方法的学科。

它的核心内容是中国古代文献和书目,即古代文献的内容和目录学的结合。

二.对目录和目录学的认识学习文献学,首先要接触到的其中最重要的分支——目录学。

在以前,自己对“目录”的认识仅仅停留在一本书最前面几页的目录介绍,也只明白它的作用是让我们方便查找资料的所在位置,现在想来我对目录的认识真是知之甚少,更谈不上目录学了。

目录就是目与录的合称,目,原指人的眼睛在文献中则指篇名或者书名,录,原指刻木所发出的声音在文献中则指叙录,即对目的的说明和编次。

“目录”二字连称,始于汉代。

河南师范大学学报(哲学社会科学版)2001年第28卷 第5期略论中国古籍版本学及其发展的阶段性张次第(郑州大学学报编辑部,河南郑州450052)摘 要:在梳理版本与版本学概念的基础上,提出了研究版本学具有提高阅读效果、校正谬误、探究源流、鉴定真伪的意义。

指出中国古代版本学发展具有历史阶段性,即它历经了古籍版本学的萌芽阶段(西汉至唐末五代时期);古籍版本学的确立阶段(宋、金、元时期);古籍版本学的兴盛阶段(明清时期);古籍版本学的总结研究阶段(民国初至当代)。

并通过对每一历史阶段版本学所呈现出的特定历史风貌之描述,揭示出其中所蕴涵的文化意义和内在联系。

同时还规定出中国古籍版本学史的研究内容及任务。

关键词:版本;版本学;阶段;意义中图分类号:G256.2 文献标识码:A 文章编号:1000—2359(2001)05—0094—04作者简介:张次第(1960—),女,辽宁建平人,郑州大学学报编辑部编辑。

撰写本文的目的在于描述和说明中国古代版本学的发展及其阶段性。

版本与版本学在中国古代文化史上的出现并非同步。

在此两个概念及其所蕴涵的文化意蕴的各自相对独立的发展中,于晚清时代而渐渐归为一门。

在它们既往的各自发展中,许多的文化因素都曾给予或大或小的影响;这样,它们的归一也就为后来的研究提供了比较广阔而深刻的领域。

这里有关于版本和版本学概念的梳理,也有对于此一学科研究对象和任务的确定,同时还包括对于这一门学科发展过程的描述和分析。

一、版本与版本学版本(亦称板本)一词,在我国版本学发展史上,其含义有一个变化过程:最初的含义是指雕版印本书籍,此一含义最早出现于北宋太宗朝。

《宋史・李觉传》云:淳化(宋太宗年号)初,上以经书板本有田敏辄删去者数字,命觉与孔维详定。

真宗朝也如此称呼,《宋史・崔颐正传》:咸平(宋真宗年号)初,又有学究刘可名言诸经版本多舛误,真宗命择官详正。

又《宋史・邢炳传》:景德(宋真宗年号)二年,上幸国子监阅库书,问炳经版几何,炳日:“国初不及四千,今十余万,经、传、正义皆具。

臣少从师业儒时,经具有疏百者无一二,盖力不能传写。

今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢辰之幸也。

”可见,北宋初年已普遍使用之。

它的出现,主要是为与写本书加以区别;以后,历经元、明、清均沿用此称,含义也无变化;到清末国初,版本才开始指称一切形式的书本。

如刻本、写本、抄本、影抄本、批校题绂本、活字本、排印本等。

所谓版本学,是一种比较版本异同,考论版本优劣,鉴定版本时代、真伪,研究版本及探讨各类版本发展过程与规律的学科。

其名称较早见于叶德辉的收稿日期:2001—06—103本文是国家社科十五规划项目《版本学流派研究》之绪论。

・49・著述。

叶氏为清末民初人,其《书林余话》云:版本之学,为考据之先河。

一字千金,于经、史尤关紧要。

”(卷下)又《书林清话》云:近人言藏书者,分目录、板本为称学派。

大约官家之书,自《崇文总目》以下,至乾隆所修《四库全书总目提要》是为目录之学。

私家之藏,自宋尤袤遂初堂、明毛晋汲古阁,及康、雍、乾、嘉以来各藏书家,齿斤齿斤于宋元本旧钞,是为板本之学。

然二者皆兼校雠,是又为校勘之学。

(卷-《板本之名称》)。

这是较早把版本学与目录学、校勘学并立起来,并视为一种专门学科的言论。

其内容也由原来的专指版印本而延展至抄本。

从此,学者们把版本学真正作为一门学问,进行专题研究,并有一些专著问世。

就今看来,叶氏之前,人们一般把版本学看成是目录学或校勘(雠)学的一部分的观点,其实是不全面的。

唐前版本学确实脱胎于校勘学,表现于目录学,但也有对版本的独立的研究成分,如北齐颜之推的《颜氏家训》中就有这方面的材料。

至唐代,则有了版本鉴定,至宋则出现了对版本的多方面研究,更加大了独立于校勘学、目录学之外的成分。

但也不能否认,版本学与校勘学、目录学以及训估学是有着密切的联系,甚至可以说,版本学正是随着它们的发展而发展的。

但到了清末民初,则有了一个很大的变化,即学者们把版本学真正作为一种学问,开展了专门研究。

于是,出现了研究版本学的专著、论文。

就专著而言,清末有叶德辉的《书林清话》;民国时有张元济《中国板本学》、孙毓修《中国雕版源流考》、钱基博《版本通义》;解放后,有五十年代北京中国书店的《古籍版本知识》、陈国庆先生的《古籍版本浅谈》、屈万里等人所著的《国书版本学要略》;六十年代,有毛春翔先生的《古书版本常谈》;七十年代,吴则虞《版本通论》;八十年代又有魏隐儒、王金雨《古籍版本鉴定丛谈》、施廷镛《中国古籍版本概要》、严佐之《古籍版本学概论》;九十年代,则有李致忠先生的《古书版本学概论》问世。

上述著作的相继行世,使版本学真正成为有一定系统、一定学术特色的独立学科。

其研究的领域也越加广泛,其发展的道路也更加广阔。

由上可见,中国版本学所研究的内容,是随社会的进步、科学文化的发展,尤其随校勘学、目录学、训诂学以及古籍整理、印刷事业、图书事业的发展而不断丰富并扩大的。

大体说来,这一发展和扩大表现在七个方面:(一)比较版本的异同;(二)研究抄本、批校评注本、稿本和印本的特征,尤其以印本的纸张、黑色、字体、刀法、藏章印记、款式题跋、行款版式、封面牌记为研究对象。

(三)考论某代、某本的优劣得失;(四)分析某种刻印、传抄本的源流;(五)辨别某种版本时代与真伪;(六)研讨各类版本的发展过程及其规律。

(七)探索其发展的历史。

从这种认识出发,我们可以发现,以往某些版本学研究著作只把历代刻本作为主要对象,是不全面的,它或者可称为狭义的版本学。

二、研究古籍版本学的意义古籍版本学是我们所界定的版本学中最重要方面,它以研究古籍版本为主要对象。

所谓古籍,一般是指1911年以前的历代典籍。

我国是历史悠久的文明古国,各代均有大量古籍。

据初步估计,我国现存的古籍至少有八万种。

这些古籍经过长期传抄转刻,不免出现一些舛误与差异。

因此,我们在阅读、整理、研究古籍,或利用古籍从事有关政治、经济、历史、文学、哲学等方面的研究时,必须重视古籍版本的选择与研究,才能避免或少出错误。

古籍版本学的价值意义具体体现为以下四个方面:(一)提高阅读效果。

清人张之洞在《书目答问・略例》中说:“读书不知要领,劳而无功。

知某书宜读而不得精校精注本,事倍功半。

”这是切身感受之言,说明了读书与讲求版本的关系。

阅读古籍欲获好的效果,必先选择好的版本。

这是因为古籍在流传中,总会出现讹误,如果不研究版本,就不明何者劣、何者善。

如读了误本、劣本,非但不能真正掌握原意,甚至会闹出笑话。

北齐颜之推《颜氏家训・勉学篇》载:江南有一权贵,读误本《蜀都赋》注,解“蹲鸱,芋也”,乃为“羊”字。

人馈羊肉,答书云:“指惠蹲鸱。

”举朝惊骇,不解事义。

久后寻迹,方知如此。

元氏之世,在洛京时,有一才学重臣,新得《史记者》,而颇纰缪。

误反“颛顼”字;“顼”当为“许录反”,错作“许缘反”。

逐谓朝士言:“从来谬音‘专旭’,当音“专”耳。

“此人先有高名,翕然信行。

期年之后,更有硕儒,苦相究讨,方知误焉。

以上两则,均由读误本书而闹出笑话来的。

颜氏举例告诫子弟,读书要重视版本,说明在很早以前,古人就悟出了研究古籍版本的重要意义。

读误本与己有害问题还不算大,如用以教人,则会误人子弟。

宋人叶梦得《石林燕语》卷八云:自改经术,人之教子者,往往便以一经授之,他经纵读,亦不能精。

其教之者,亦未必能皆读《五经》,故虽经书正文,亦率多遗误。

尝有教官(原注:教官乃姚祜也。

)出《易》题云:“乾为金,坤亦为金,何也?”举子不能晓,不免上请。

则是出题时偶检福建本,坤为金字,本谬,忘其上两点也。

又尝有秋赋,向“井卦何以无彖?”亦是福建本所遗。

福建本,即宋元麻沙本,因地属福建,故称。

麻沙・59・本《易经》多误,身为杭州教授的姚祜不能辨别,以此书本教人,险些铸成大错。

北宋苏轼在《题渊明饮酒诗后》又说:“采菊东篱下,悠然见南山。

”因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。

近岁俗本皆作“望南山”,则此一篇神气都索然矣。

“见南山”是境与意会而出,不但描绘出了自然的幽静之景,同时反映出作者闭适自得之意,更具传神之妙。

“望南山”则是作者有意看山,如此就失去了自然之趣。

这是俗本妄改,使诗意索然。

如误读俗本,则不会更准确的领悟陶诗之妙。

这是宋人对误本危害的进一步认识。

我国古代抄刻的文诗集中,这样的例子不胜枚举,从中更能看出研究古籍版本的重要性。

(二)校正谬误。

这主要表现在点校古籍上。

点校古籍从刘向父子即开广搜众本之例,宋岳珂校刻《九经三传》竟用了二十三种不同版本。

这样做的目的。

就是要比较各版本的优劣异同,从而找出精善之本为底本,然后再与其他版本勘比校对,是正谬误,最后整理出更好的精校本。

这中间,首先要有一个研究确定版本的过程,没有这种工作,是达不到预期效果的。

(三)探究源流。

这也主要是应用古籍研究上,要把这种工作做好,必须通过前人的版本目录著作,找出历代对某书不同版本的著录,并进一步通过前人有关此书的提要或题跋,了解其版本源流。

这样就可以大致掌握此书在版本上的发展变化,然后选择出最有价值的版本,以供研究之用。

(四)鉴定真伪。

随着时代的发展,许多古籍已成为珍贵的文物。

其价值已远远超出自身所具有的学术资料性。

如宋、元版,到了明代就成为文物中的珍品。

旧时书贾射利,于是挖空心思地多方作伪。

据明人高濂《遵生八笺》卷十四记载,明代书贾在伪造宋元版上已有刮、剜、薰、改序文年号等多种办法。

后世为鉴定版本的真伪,有效地收藏和保护珍贵版本,就必须重视版本学的研究,掌握有关的版本知识。

三、中国古籍版本学史的研究内容及任务与上一问题相关密切的是,关于中国古籍版本学史的研究内容和任务。

这也是版本学研究中极为重要的方面之一。

就目前版本学的进展而言,中国古籍版本学史的研究尚属新的课题,即有论及也甚少。

其中卢中岳在《版本学研究漫议》中言:版本学史,它研究历史上各时代的版本学思想,研究版本学理论与方法的发展,总结版本实践活动的经验,阐述版本学的发展规律。

这是颇具启发性的探讨。

但从版本学的发展历史的实际情况来看,此方面的研究还有相当多的继续认识与补充的余地。

笔者认为,这些余地大致可分为以下六个方面:(一)论述我国古籍版本学由孕育到发生、确立、兴盛的纵向发展的历史。

其中包括各阶段版本学思想、理论、方法与版本实践的产生与发展,以及各阶段之间的相互联系。

(二)探讨各个版本学发展阶段上,版本学的时代特点、成就与地位,以及版本实践的经验,对不同阶段的版本学发展内容进行横向的概括。

(三)在以上基础上,进一步探讨与总结我国古籍版本发展的一般规律:主要揭示它随着校勘学、目录学、图书事业、学术研究、古籍整理的发展而发展的内含,以及与社会政治经济及历代的历史观、审美观、价值观等方面的内在联系;还有,对其自身发展内在动力的揭示。