高中文言实词推断十三种方法

- 格式:docx

- 大小:21.70 KB

- 文档页数:20

高三文言文实词推断口诀

高三文言文实词推断口诀如下:

结构对称,词性相对;

成分搭配,语义相配;

字音字形,通假异义;

邻字帮助,同义反义;

联想迁移,前后联系;

古今对比,各有所异;

先分后总,寻找规律;

结合语境,突出重点。

以上口诀仅供参考,建议结合具体语境和文章内容来理解记忆。

另外,还可以参考以下方法进行实词推断:

1. 形声字推义法:汉字中有很大一部分是形声字,形旁表意,可根据形旁推知字义。

2. 通假字推义法:古代汉语中有很多通假字,可根据通假字推知本字的含义。

3. 偏旁部首推义法:汉字的偏旁部首往往能提示其所表示的意义类别,可根据偏旁部首推知字义。

4. 语境分析法:结合上下文语境,根据句子结构、词语搭配等推断词义。

5. 联想迁移法:根据已知的词语含义,联想到与之相关的其他词语的含义。

6. 古今对比法:通过古今词义的对比,了解词语的古义和今义的不同之处。

7. 字典查阅法:通过查阅字典,了解词语的基本含义和用法。

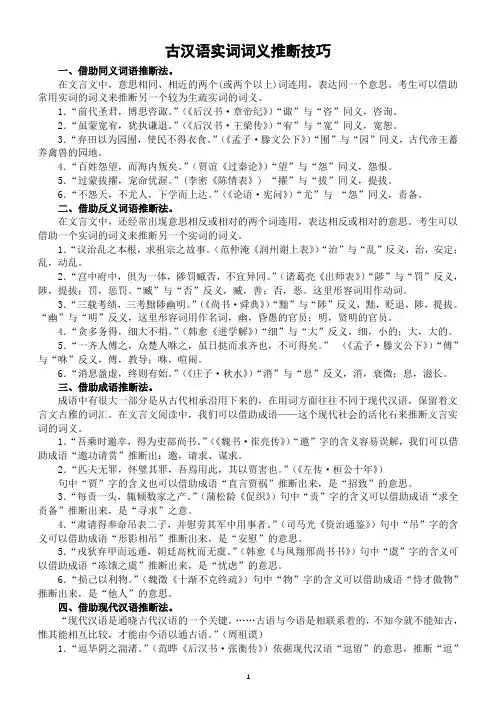

古汉语实词词义推断技巧一、借助同义词语推断法。

在文言文中,意思相同、相近的两个(或两个以上)词连用,表达同一个意思。

考生可以借助常用实词的词义来推断另一个较为生疏实词的词义。

1.“前代圣君,博思咨诹。

”(《后汉书·章帝纪》)“诹”与“咨”同义,咨询。

2.“虽蒙宽宥,犹执谦退。

”(《后汉书·王梁传》)“宥”与“宽”同义,宽恕。

3.“弃田以为园囿,使民不得衣食。

”(《孟子·滕文公下》)“囿”与“园”同义,古代帝王蓄养禽兽的园地。

4.“百姓怨望,而海内叛矣。

”(贾谊《过秦论》)“望”与“怨”同义,怨恨。

5.“过蒙拔擢,宠命优渥。

”(李密《陈情表》) “擢”与“拔”同义,提拔。

6.“不怨天,不尤人,下学而上达。

”(《论语·宪问》)“尤”与“怨”同义,责备。

二、借助反义词语推断法。

在文言文中,还经常出现意思相反或相对的两个词连用,表达相反或相对的意思。

考生可以借助一个实词的词义来推断另一个实词的词义。

1.“议治乱之本根,求祖宗之故事。

(范仲淹《润州谢上表》)“治”与“乱”反义,治,安定;乱,动乱。

2.“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。

”(诸葛亮《出师表》)“陟”与“罚”反义,陟,提拔;罚,惩罚。

“臧”与“否”反义,臧,善;否,恶。

这里形容词用作动词。

3.“三载考绩,三考黜陟幽明。

”(《尚书·舜典》)“黜”与“陟”反义,黜,贬退,陟,提拔。

“幽”与“明”反义,这里形容词用作名词,幽,昏愚的官员;明,贤明的官员。

4.“贪多务得,细大不捐。

”(韩愈《进学解》)“细”与“大”反义,细,小的;大,大的。

5.“一齐人傅之,众楚人咻之,虽日挞而求齐也,不可得矣。

”(《孟子·滕文公下》)“傅”与“咻”反义,傅,教导;咻,喧闹。

6.“消息盈虚,终则有始。

”(《庄子·秋水》)“消”与“息”反义,消,衰微;息,滋长。

三、借助成语推断法。

成语中有很大一部分是从古代相承沿用下来的,在用词方面往往不同于现代汉语,保留着文言文古雅的词汇。

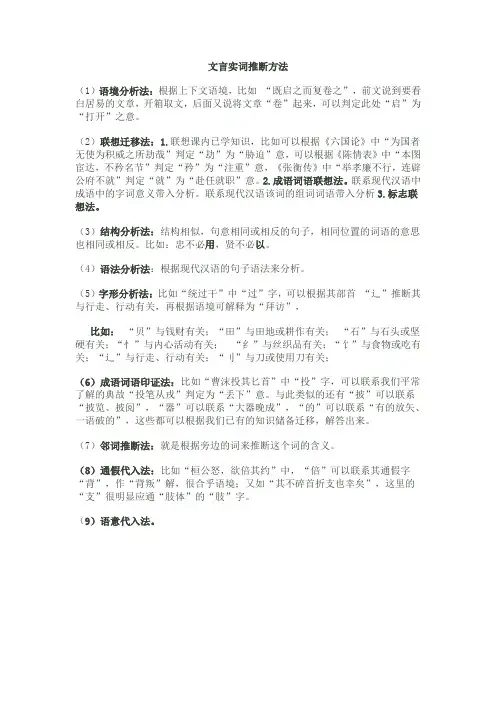

文言实词推断方法(1)语境分析法:根据上下文语境,比如“既启之而复卷之”,前文说到要看白居易的文章,开箱取文,后面又说将文章“卷”起来,可以判定此处“启”为“打开”之意。

(2)联想迁移法:1.联想课内已学知识,比如可以根据《六国论》中“为国者无使为积威之所劫哉”判定“劫”为“胁迫”意,可以根据《陈情表》中“本图宦达,不矜名节”判定“矜”为“注重”意,《张衡传》中“举孝廉不行,连辟公府不就”判定“就”为“赴任就职”意。

2.成语词语联想法。

联系现代汉语中成语中的字词意义带入分析。

联系现代汉语该词的组词词语带入分析3.标志联想法。

(3)结构分析法:结构相似,句意相同或相反的句子,相同位置的词语的意思也相同或相反。

比如:忠不必用,贤不必以。

(4)语法分析法:根据现代汉语的句子语法来分析。

(5)字形分析法:比如“统过干”中“过”字,可以根据其部首“辶”推断其与行走、行动有关,再根据语境可解释为“拜访”,比如:“贝”与钱财有关;“田”与田地或耕作有关;“石”与石头或坚硬有关;“忄”与内心活动有关;“纟”与丝织品有关;“饣”与食物或吃有关;“辶”与行走、行动有关;“刂”与刀或使用刀有关;(6)成语词语印证法:比如“曹沫投其匕首”中“投”字,可以联系我们平常了解的典故“投笔从戎”判定为“丢下”意。

与此类似的还有“披”可以联系“披览、披阅”,“器”可以联系“大器晚成”,“的”可以联系“有的放矢、一语破的”,这些都可以根据我们已有的知识储备迁移,解答出来。

(7)邻词推断法:就是根据旁边的词来推断这个词的含义。

(8)通假代入法:比如“桓公怒,欲倍其约”中,“倍”可以联系其通假字“背”,作“背叛”解,很合乎语境;又如“其不碎首折支也幸矣”,这里的“支”很明显应通“肢体”的“肢”字。

(9)语意代入法。

文言文实词推断的方法一、语境分析法(根据上下文意思推断词义)例:项王至阴陵, 迷失道, 问一田父.田父绐曰:“左.”左, 乃陷大泽中, 以故汉追及之.(绐(dài):欺骗)二、结构分析法(根据整句中对应词语的意思推断词义)文言文中排比句、对偶句、并列词句等对举的语言现象很多,在两两、三三的对举句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近或相反相对,这样通过对已知词语的词义、词性分析,就可以推知未知词语的词性、词义。

例:灭六国者六国也, 非秦也; 族秦者秦也, 非天下也简能而任之,择善而从之通五经,贯六艺北枕大江,南薄五岭,西接黔蜀三、邻字帮助法(根据相邻的字来推断词义)文言文中,有的合成词是由两个同义或反义的单音节语素合成的,它们可以分成两种情况:一是偏义复词,一是同义复词。

偏义复词,用义偏在其中一个语素上,另一个语素只是起陪衬作用;同义复词是同义复用。

例子:况修(义为长)○短随化,终期于尽曹操之众远来○疲敝(义为敝)四、语法分析法(根据词在句中的语法功能推断词义)句子的结构是固定的,组合是有规律的,词在句中所处的语法位置,为我们推断词义提供了依据。

如主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由动词、形容词充当,状语大多由副词充当等。

例子:左右欲○刃相如•刃,做动词用,指“杀”•将军披○坚执○锐•披和执是动词,坚和锐做名词,坚固的盔甲,锐利的兵器五、联想推断法(根据学过的知识( 课内学过地实词、成语、词语)推断词义)诸将乞○贷淬宽恕、宽免严惩不○贷惩:处罚;贷:宽容。

严厉惩罚,绝不宽恕。

帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发○爽。

屡试不○爽差错女也不○爽,士贰其行差错六、通假推断法:根据同音、近音、行近通假的原则推断词义。

例:知者创物,能者述焉。

“知”通“智”昌宗从旁趣说“趣”通“促”,意为“催促”。

七、字形推断法: 汉字中的形声字占百分之八十以上,其义符为我们领悟词义提供了有利条件。

凡形旁从“玉”的字,本义都与玉石珠宝有关。

导读:在阅读文言文的过程中我们常常会遇到一个字(一般都是实词),或者没有见过,或者是见过而不能确知其含义。

高考古诗文阅读题的第一个题目,就是考察实词含义的。

因此,我们有必要掌握一些推断实词含义的方法。

一、答题步骤第一步,审题。

看要求是选正确的还是选不正确的。

第二步,对有把握的选项迅速作出判断。

第三步,借助方法,主攻难点。

二.文言实词的推断方法(一)依形推义法(一)依形推义法汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

虽历经演变,但表意的功能并没有完全丧失,这种表意功能就是理解词义的已知条件之一。

因此,对字形结构(主要是象形字、会意字和形声字)的分析可以帮助我们探求字的意义。

此外古汉语中的通假字绝大多数为形近通假,故而借助字形还可以帮助我们识别通假字1.有牧人御众之才该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛”,泛指牲畜,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之意了。

光武南定河内,而更始大司马朱鲔等盛兵据洛阳,及并州未安,光武难其守,问于邓禹曰:“诸将谁可使守河内者?”禹曰:“昔高祖任萧何于关中,无复西顾之忧,所以得专精山东,终成大业。

今河内带河为固,户口殷实,北通上党,南迫洛阳。

寇恂文武备足,有牧人御众之才,非此子莫可使也。

”乃拜恂河内太守,行大将军事。

光武谓恂曰:“河内完富,吾将因是而起。

昔高祖留萧何镇关中,吾今委公以河内,坚守转运,给足军粮,率厉士马,防遏它兵,勿令北度而已。

”光武于是复北征燕、代。

恂移书属县,讲兵肄射,伐淇园之竹,为矢百余万,养马二千匹,收租四百万斛,转以给军。

《后汉书寇恂传》2.信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

司马迁《史记·屈原贾生列传》“信”是一个会意字,一个“人”一个“言”意为人言真实。

此句中的“信”就解为“真实”。

3.启听淮北取籴dí“籴”就是一个会意字,联系“粜”意思是卖出粮食,“籴”与“粜”相对,意思是买进粮食。

高考文言文阅读:实词推断十三种方法一、答题步骤第一步,审题。

看要求是选正确的还是选不正确的。

第二步,对有把握的选项迅速作出判断。

第三步,借助方法,主攻难点。

二.文言实词的推断方法(一)依形推义法汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

虽历经演变,但表意的功能并没有完全丧失,这种表意功能就是理解词义的已知条件之一。

因此,对字形结构(主要是象形字、会意字和形声字)的分析可以帮助我们探求字的意义。

此外古汉语中的通假字绝大多数为形近通假,故而借助字形还可以帮助我们识别通假字1.有牧人御众之才该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛”,泛指牲畜,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之意了。

2.信而见疑,忠而被谤“信”是一个会意字,一个“人”一个“言”意为人言真实。

此句中的“信”就解为“真实”。

3.启听淮北取籴dí“籴”就是一个会意字,联系“粜”意思是卖出粮食,“籴”与“粜”相对,意思是买进粮食。

4.君径造袁所寓之法华寺“造”的义符为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”、“去”的意思,“造”的其他意义“制造”、“成就”显然与文意不符。

5.若少屈,冀得一归觐。

jìn觐,义符为“见”,联系下文推断为“拜见”之义。

6.卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈之?kuì“馈”的意义可由它的“饣”旁推断出它是供军队吃的东西,即“军饷”,这里活用作动词,发放军饷。

7.赢粮而景从。

yíng“景”用本义在此解释不通,借助读音推断其通“影”,名词作状语,就好理解了。

8.殚dān财不足以奉敛,尽力不能周役,民氓méng饥寒冻馁,něi 死背相望。

“馁”在现代汉语中多指气馁,但是这个字的本意是饥饿,因为它的形旁是食字旁。

当然这里也可以根据词语构成法来帮助推断。

译为:用尽财物不能够完成赋税,费尽体力不能够完成劳役,老百姓饥寒交迫,冻饿而死的尸体到处都是。

高考复习文言文实词推断十三法————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:高考复习:文言文实词推断十三法一、语音推断法根据读音,可以发现通假关系,然后根据本义推断通假字的意思。

找到通假关系,用本义去解释借义。

1、甲兵顿弊而人民日以安于佚乐2、或至涂而反。

3、以身徇国,继之以死4、昌期少年,不闲吏事。

5、天下云集响应,赢粮而景从6、昌宗从旁趣说7、项羽大怒,伏弩射中汉王,汉王伤匈8、民,吾民也。

发吾粟振之,胡不可?9、民罢于征发,非所以事天也10、因思余于书,诚不异伶于酒,正恐旋誓且旋畔。

11、君不乡道,不志于仁,而求富之,是富桀也。

二、依形推断法汉字中形声字占了百分之八十以上,其形义相关的特点为我们推断文言词语含义提供了条件。

汉字本是表意性文字,从字形可推知字义。

1、君径造袁所寓之法华寺。

2、傥窀穸(zhūnxī)不为盗所发。

3、刑天舞干戚4、夜入其家,探其箧,不使之觉5、居一岁,入觐,卒于京6、启听淮北取籴7、家人瞷见者,悉骇愕,罔测所指8、门前植槐一株,时作糜哺饿者于其下。

三、语法推断法1、追亡逐北因利乘便2、道芷阳间行3、拔剑撞而破之4、然陈涉瓮牖绳枢之子5、烟涛微茫信难求6、庭除甚芜7、自放驴,取樵炊爨8、沛公军霸上9、范增数目项王9、将军身披坚执锐10、庭除甚芜,堂屋甚残四、语境推断法语境分析法是根据上下文意思推断词义的一种技巧。

例1、然尧有不慈之名,舜有卑父之谤,汤武有放弑之事,五伯有暴乱之谋,是故君子不责备于一人。

句中“责备”是重点,也是得分点。

前文大意是说圣人也有缺点,抓住这一点,就可以推断出“责备”就是“要求完备”。

当然,亦可用联想比照法由成语“求全责备”来推断其含义。

例2、2006年天津卷考查的是“南迫洛阳”句中“迫”字的含义。

审视该句语境“今河内带河为国,户口殷实,北通上党,南迫洛阳”可以看出,“南迫洛阳”一句是交代“河内”的地理位置,所以“迫”解释为“逼近”更符合上下文意。

推断文言实词词义推断文言实词(虚词)意义的方法一、字形推断法(实词)1、形声字占百分之八十以上,其义符为我们领悟词义提供了有利条件。

如:“振长策而驭宇内。

”“策”,从“竹”,本义与竹条有关,故“策”在句中的意思是“刂(刀)、弓、戈、斤(斧)、”关兵器;“犭、鸟、虫”关动物;“讠(言)、忄(心)关心理;“禾”关五谷;“贝”关金钱;“皿”关器具;“宀”关房舍;“求”关毛皮;“系”关捆绑;“纟”关丝织品绳索有;“歹”关死亡;“月”关肉;“饣”关“吃”练习:①方其系燕父子以组②邦分崩离析而不能守也①“组”以“纟”为偏旁,和绳索有关,前有“系”(捆绑)燕父子,可推知“组”为“带子,绳索”。

②“析”由“木”和“斤(斧子)”组成,用斧子把木头劈为两半,再结合前边“分”“离”,可推断“析”的意思为“分开”。

2、围绕本义逐渐引申的词义。

例:左右欲引相如去“引”是会意字,“拉开弓”是其本义。

由特指“拉弓”,去掉“弓”,向一般引申开去,“牵拉”其它。

例:卓既杀琼,珌旋亦悔之旋,本义是指旌旗随风飘转。

由“转”引申为“快”,由“快”引申为“时间短、不久”之义,由具体的“旗帜飘转”引申到抽象的。

“晦”,日月不明,所以代指月末。

唯其不明、晦暗,所以引申出“隐晦、隐藏”的意义来。

二、字音推断法(实词)借助声旁,据通假音同或音近的原则,大胆逆推。

“今若遣此妇,终老不复取!”“取”,会意字,从手,从耳,用手牵耳而割取之。

古代抓到俘虏,割取左耳,作为记功的凭据。

引申为“拿取”“夺取”等义,在此都讲不通,借助读音推断以“娶”代之,则通,可推断为“取”通“娶”。

颁白者不负戴于道路矣。

颁,本“颁发”义,但在此不通,借助读音推断通“斑”,头发花白。

形容词。

积累常见通假字!!三、语法分析推断法(看差什么成分等)主宾语—名词、代词,谓语—形容词、动词,定语—名词、代词,状语—副词。

如:①范增数目项王差动词,应“用眼睛示意”②、明足以察秋毫之末而不见舆薪。

咼中文言实词推断十二种方法一、答题步骤第一步,审题。

看要求是选正确的还是选不正确的。

第二步,对有把握的选项迅速作出判断。

第三步,借助方法,主攻难点。

二. 文言实词的推断方法(一)依形推义法汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

虽历经演变,但表意的功能并没有完全丧失,这种表意功能就是理解词义的已知条件之一。

因此,对字形结构(主要是象形字、会意字和形声字)的分析可以帮助我们探求字的意义。

此外古汉语中的通假字绝大多数为形近通假,故而借助字形还可以帮助我们识别通假字1有牧人御众之才该句中的“牧”是一个左右结构的会意字,左为“牛”,泛指牲畜,右为“人手中拿着一条鞭子”,把两者的意思联系起来,就是“放牧牲畜”;引申一下,对象如果是人,自然就是“统治,治理”之意了。

2.信而见疑,忠而被谤“信”是一个会意字,一个“人” 一个“言”意为人言真实。

此句中的“信”就解为“真实”。

3.启听淮北取籴d i“籴”就是一个会意字,联系“粜”意思是卖出粮食,“籴”与“粜” 相对,意思是买进粮食。

4.君径造袁所寓之法华寺“造”的义符为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”、“去”的意思,“造”的其他意义“制造”、“成就”显然与文意不符。

5.若少屈,冀得一归觐。

j in觐,义符为“见”,联系下文推断为“拜见”之义。

6.卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈之?ku i“馈”的意义可由它的“饣”旁推断出它是供军队吃的东西,即“军饷”,这里活用作动词,发放军饷。

7.赢粮而景从。

y i ng“景”用本义在此解释不通,借助读音推断其通“影”,名词作状语,就好理解了。

8殚d an才不足以奉敛,尽力不能周役,民氓m e ng饥寒冻馁,n0i 死背相望。

“馁”在现代汉语中多指气馁,但是这个字的本意是饥饿,因为它的形旁是食字旁。

当然这里也可以根据词语构成法来帮助推断。

译为:用尽财物不能够完成赋税,费尽体力不能够完成劳役,老百姓饥寒交迫,冻饿而死的尸体到处都是。

(二)语境分析法一个文言实词一般有多个义项,但在特定的语言环境中,其意义却又是唯一的。

因此我们一定要善于把实词放在语言环境中来考查分析,根据上下文来进行词义的推断。

1及去东阳归家,经年岁,口不言荣辱,士类益以此多之。

在古汉语中,“多”有五个义项:①数量多;②重要,重视;③赞美;④多数,大都;⑤实足,只。

我们根据语境“及去东阳归家,经年岁,口不言荣辱,士类益以此多之”来推断,原文说何远离开东阳回到家乡后,数年不谈荣誉耻辱之事,士大夫们更因为这样而赞赏他,由此可以判定解释为“称赞”是正确的。

2.汝时犹小,当不复记忆。

《祭十二郎文》“犹”多数同学把它解为“还”,句意为“你当时还小,一定不再记得了”乍一看也没有什么问题,但放在语境中就错了,因为作者与“十二郎”虽为叔侄,但年龄相差无几,不会这样说话,因此解为“更” 才更合理。

3.今河内带河为国,户口殷实,北通上党,南迫洛阳。

审视该句语境“”可以看出,“南迫洛阳”一句是交代“河内”的地理位置,所以“迫”解释为“逼近”更符合上下文意。

据此可以推断,该题A项的解释是不合语境的,因为“逼迫”的对象应为“人”,而该句中“迫”的对象是“物”(洛阳)。

4.富人有不占田籍而质人田券至万亩。

“质”字的含义,从这一段的上下文来看是说那些富人不拥有“田籍” 却要向百姓收税,由此看来“质”与质问之间显然没有什么关系,而应理解为“抵押”。

5.郦道元之所见闻,殆与余同,而言之不详。

根据前文语境可知,郦道元对石钟山的命名,有自己的看法,只是在观点表述上说得不够详细,由此推知这句中“言”为“叙述”之意。

6.而渔工水师虽知而不能言联系全篇及背景看,渔工水师虽知石钟山命名的真正原因,但因文化水平低,不能用文字记载下来,因此这句中的“言”可以理解为“记载”,而不能理解为“说”。

7.居数郡,见可欲终不变其心。

“居”有的同学译为“居住”,有的同学译为“待过”,放在全文语境中考查都不太确切,应为“做官”才合理。

8恐为身祸,每遇人尽礼。

“遇”解为“优待”,“遇”在句中处于谓语的位置,“优待”虽为动词,但从语境来看是译不通的,只能是“对待”。

(三)语法分析法用语法分析句子结构的方法推断词义。

将句子的语法结构进行分析,找出主干和枝叶成分,然后可以迅速判断其用法即词性,可以在具体的选择中使用排除的方法。

这种方法也可以用在虚词的用法判断和文言文的翻译中。

1资生之业,靡不毕书。

由语法结构可以看出“资生” 一词应为动宾结构,“生”应为“资”的宾语,故这里解释为“资财”显然有误,应理解为“凭借、获取,本文指用来谋生的方法”2.庭除甚芜。

w u 从句子结构形式看“庭除”是句子的主语,从而推断“除”是名词,解释为“废弃”显然有误。

联系《苏武传》可知“除”是“台阶”的3.昌期少年,不闲吏事通过分析我们不难发现该句主语是“昌期”,后边有宾语是“吏事”,根据语法可以推断“闲”应该是一个动词,由此初步推断“空闲”这种解释有误,这里应理解为通假字,通“娴”,是熟悉的意思。

4.假舟楫者,非能水也。

“水”受助动词“能”的修饰,并处在谓语位置,便可推断它是动词“游泳”之意。

5.仆诚以著此书。

《报任安书》“以”许多书中都未标明其意义,若用语法来断定,本句中“仆”为主语,“著”为谓语,“诚”为状语。

因而“以”应为通假字,本字为“已”,当副词“已经”解。

6 .自放驴,取樵饮爨(cu a n) o把“樵”解为“打柴”,看上下文“樵”字之前有动词“取”,其后又有动词“饮爨”,整体意思为取柴做饭,因此“樵”字应是名词,当解为“木柴”而非“打柴”。

7.况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿。

“渔樵”作句子的谓语,而谓语一般由动词、形容词充当,故“渔樵” 应释为动词“捕鱼砍柴”。

8人皆得以隶使之。

(《五人墓碑记》)“使”是动词,很显然这个动作是由“人”而不是“隶”发出的。

这样“隶”只能作状语来修饰“使”,是“像奴隶那样”的意思。

9.故久立与其客语。

“故”作动词“立”的状语,而状语一般由副词或形容词充当,据此可推“故”作副词“故意”讲。

10.徒立故琅I d ng琊y a王泽为燕王。

“故”作名词“琅琊王”的定语,而定语相当部分由形容词充当,因此可释为“旧有的、原来的”。

11.方其系燕父子以组,函梁君臣之首。

(《伶官传序》)句中“梁君臣之首”是名词性短语,作宾语,而“函”带这个宾语,由此可推知“函”此时应由名词(“匣子”)活用为动词,可理解为“用匣子装”。

12.部使者檄刚抚定。

x 1这个句子的主语应该是“部使者”,“刚”是廖刚,廖刚做什么呢,去“抚定”,所以中间的“檄”就不是名词“文告”,而应该是个动词“下令”全句的意思就是“路政司下令廖刚安抚平定”。

13.周穷振乏,家无余财。

应为“赈济”,因为对于“穷乏”当然只能是“赈济”而不是“振作” 了。

13.吏误收访,访奋击收者。

应为“抓获、扣留、收监”既然官吏错误地“收访”,若是“收留”,周访不用奋力反抗了。

根据语境即可得知理解错误。

(四)妙用修辞法利用上下文中对偶,对比,排比,并列,互文等相近似的语言结构,来推断处于对应位置上的词语的意义。

这些对应的词语往往在意义上相反,相近,相同。

1.贤俊者自可赏爱,顽鲁者亦当矜怜。

j in“顽鲁” 一词的含义,我们可以参照原文,找到与这句话相对应的句子“贤俊者自可赏爱”,从而可得出“顽鲁”是相对“贤俊”而言的,即“才德不出众,愚昧蠢笨”之意,而非“顽皮”、“固执”抑或“鲁奔。

2.忠不必用兮,贤不必以。

(《涉江》)结构整齐,“忠”“贤”近义,“用”和“以”处于同一位置,那么语法功能应该一致,并且词义相近。

那么“以”也解释为“任用”,这种解释虽不常见,但却可以据此推断出来。

3.特拜陕西行台中丞。

“拜”的含义,所给选项解释为“拜:拜访”,首先考虑到“拜”原指“古人表示敬意的礼节”,后又引申出“行礼”、“拜谢”、“拜见”、“授予官职、任命”等含义,拜:用在表官职的名词前面,一般讲为“授职、任命”,故而此处讲为“授职、任命”。

4.利人者,人亦从而利之;恶人者,人亦从而恶之。

根据“恶人者”即是“憎恶别人的人”,那么“利人者”中的“利” 应该是个动词,而不是名词“利益”,那么这句话应该翻译为:有利于别人的人,别人也跟这做有利于他的事;憎恶别人的人,别人也跟着憎恶他。

5.简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)6.急湍甚箭,猛浪若奔7.党同伐异。

8亡国破家相随属,而圣君治国累世不见也。

(《屈原列传》)。

9.故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,d a未尝不呼父母也。

(五)成语印证法即借助熟知的成语推断词义。

在成语中保留了大量的文言词义,我们在掌握了一定量的成语后,便可以根据一些成语的意义、用法,推断出文言词义。

1始速祸焉。

《六国论》“速”我们可联系成语“不速之客”而推知其应为“招致”。

2.举类迩而见义远。

《屈原列传》0r我们可联想成语“遐迩闻名”而推出其为“近”。

3.其文约,其辞微。

我们可和成语“微言大义”相联系,就可解为“精微,含蓄”之意。

4.民不堪命,旧尹莫敢诘问。

ji e“堪”字联系成语“狼狈不堪”,可推知为“忍受”义5.拜住袖其疏入谏。

“袖”字联系成语“袖手旁观”,可推知为“藏在袖里”之义。

6.特拜陕西行台中丞。

“拜”字联系熟语“封侯拜相”,可推知为“授职”义,“拜”用在表官职的名词前面,一般讲为“授职、任命”。

7.止宿公署,终日无少怠。

“少”字联系成语“少安毋躁”,可推知为“稍微”义。

8设五寸之的,引十步之远。

有的放矢的:箭靶9.君子生非异也,善假于物也。

狐假虎威假:借助(六)课文求义法高考文言文阅读所考查的实词,其意义和用法在课本中一般都能找到落脚点。

因此,我们要善于根据课内学过的知识举一反三,相互比照,辨其异同,以解决试题中的实词词义问题。

同时,在成语中保留了大量的文言词义,我们在掌握了一定量的成语后,便可以根据一些成语的意义、用法,推断出文言词义。

1 金人曳y O出,击之败面。

将“曳”解为“蜂拥”,将其放在句中考查作“出”的状语似可通,这是不顾它本身的含文而望文生义。

我们可以联想课文中《口技》中的“曳屋许许声”及《寡人之于国也》中的“弃甲曳兵而走”等句就可解为“拖、拉”的意思。

2.岁凶,汝旁诸县多盗。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。

(《寡人之于国也》)3.齐人追亡逐北。

秦有余力而制其弊,追亡逐北。

(《过秦论》)4.太宗初即位,务止奸吏。

内立法度,务耕织,修守战之具(《过秦论》)5.时富室多以罪倾宗,而郑氏数千指独完。

先根据语境“时富室多以罪倾宗,而郑氏数千指独完。

”说明郑氏家族不可能是获罪了,那么此处的“完”就不应该是结束,完蛋之类了, 再联想教材《六国论》中“盖失强援,不能独完”中的“完”是“保全”的意思,正与语境相合。