第十三章 沈从文及京派小说家

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:74

![[文学]十三章30年代小说五沈从文](https://uimg.taocdn.com/a0e79678be23482fb4da4c64.webp)

第十三章沈从文(2学时)一教学目的:了解沈从文的生平及创作经历,掌握沈从文湘西小说创作特点。

二教学重点:《边城》。

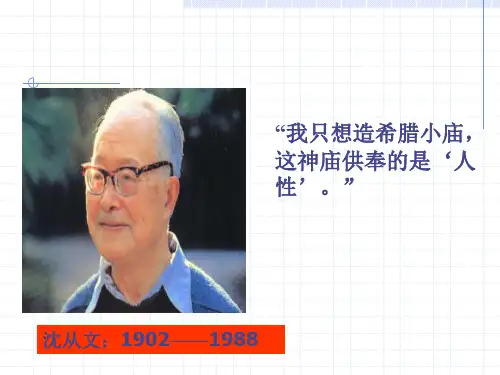

三教学难点:沈从文的湘西世界及其文学理想四教学方法:讲授五教学步骤:第一节边地湘西的叙述者、歌者(1学时)一、沈从文的生平简介沈从文[苗](1902.12.28-1988.5.10)原名沈岳焕,主要笔名还有休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等。

湖南凤凰人。

1918年自家乡小学毕业后,随当地土著部队流徒于湘、川、黔边境与沅水流域一带,后正式参军,当过上士司书。

1922年在五四思潮吸引下自身来到北京,升学未成,在郁达夫、徐志摩等人鼓励下,于艰苦条件下自学写作。

1924年,他的作品最早载于《晨报副刊》,接着又在《现代评论》、《小说月报》上发表。

1928年,与胡也频、丁玲相继来到上海,曾共同创办《红黑》杂志。

1929年在上海中国公学教书。

这时期的作品结集为《鸭子》、《旅店及其他》、《蜜柑》等,所描写的湘西乡俗民风和鲜明的生活,引起人们的注目。

《萧萧》、《牛》、《柏子》、《阿丽思中国漫游奇境记》显示了他早期小说较成功的乡土抒写和历史文化思考。

1930年后赴青岛大学执教,创作日丰。

到抗战前,出版了20多个作品集,有《石子船》、《虎雏》、《月下小景》、《八骏图》等,还有重要的选本《从文小说习作选》。

中篇小说《边城》于1934年问世,标志着他的小说的成熟。

抗战爆发后,经武汉、长沙,取道湘西去云南。

途经沅陵时,写散文《湘西》、长篇小说《长河》(第1卷)。

后至昆明西南联大任教。

1945年后回京,在北京大学教书。

问时编《大公报》、《益世报》文艺副刊。

1949年以后,长期从事文物工作。

先后在中国历史博物馆、故宫博物院研究中国古代服饰和物质文化史。

1960年发表《龙凤艺术》等文。

1978年调中国社科院历史研究所。

他以作家身份被邀参加第三次全国文代会,增补为全国文联委员。

1980年曾赴美国讲学。

1981年出版了历时15年写成的《中国古代服饰研究》专著。

沈从文与“京派”文学[教学重点]1.了解京派形成的文化背景。

掌握京派与现实保持距离及偏于古典审美的倾向,肯定其在文学史上应有的地位。

掌握京派的共性特征及主要作家。

2.从沈从文的写作心理、姿态,看其作品的特色与得失。

理解构成湘西文学世界的题材、人性描写、人生形式想象等基本的元素,掌握像沈从文这样对现代化和都市文明持批判态度的作家的观照价值。

3.了解沈从文研究在历史上的不同情况。

这是关于一个作家和一个流派的研究。

可以从两个侧面来理解。

一是对于“京派”的理解,由此来体会沈从文的地位;二是通过沈从文的创作来理解京派的特点。

本章具体把握以下问题:1、京派形成的背景2、京派的审美特征、共性特点√3、京派的代表作家√4、沈从文的创作生平5、沈从文的写作心理和写作姿态√6、沈从文小说的题材、人性描写、人生形式等特征√7、沈从文小说的价值判断√8、沈从文研究概貌关于“京派”和“海派”。

对于京派和海派的问题,在过去大专阶段的学习中,较少涉及,因此,全面掌握这个问题,我们可以参考严家炎的《中国现代小说流派史》;杨义的《中国现代小说史》中有关内容。

1.京派的形成这里所说的京派,既不是后来人们所称的京味小说(——京派可以说是“乡土文学”传统的继承者。

他们对儿时乡土生活的怀念,是形成他们创作具有田园牧歌风格和抒情小说特征的主要原因,并因此与“京味”小说划开了界线。

——)也就是说,京派一般指文学流派,而京味指的是一种文学风格。

京派与京味无关,是两个风马牛不相及的文学概念。

前面我们曾说到,京派的作家大多是“乡土文学”传统的继承者。

也就是说,他们同20年代的“乡土文学”作家一样,虽然生活在都市(如北京),但他们的创作内容却与生活的城市没有直接的关系,而主要以家乡生活背景为主。

比如,废名主要写家乡湖北黄梅的生活,沈从文则以家乡湘西生活为题材,芦焚也主要描写家乡河南的题材,后来被称为“京派的最后一位传人”的汪曾祺,也是主要以家乡江苏高邮的人和事为题材。

中国现代文学三十年学习要点《中国现代文学三十年》知识点和思考题第一章文学思潮与运动(一)晚清文学革命运动、《崭新青年》杂志、新文化与文学革命的关系、陈独秀的《文学革命论》、胡适的《文学改进刍议》、钱玄同与刘半农的“双簧戏”、对黑幕小说与鸳鸯蝴蝶派遣的抨击、林蔡争夺战、《学衡》派遣、《甲寅》派遣、易卜生主义、“五四”前后西方思潮的大量涌向、文学研究会、创造社、语丝社、浅草―沉钟社、新月社、湖畔诗社、进化论、历史的文学观念论、周作人的《人的文学》。

1.简述文学革命发生发展的大致过程。

2.为什么说道文学革命就是我国历史上前所未有的文学革新运动?文学革命的意义就是什么?3.概述“五四”前后外国文学思潮的进入和文学社团兴起的情况。

4.如何评价文学革命时期胡适与周作人的文学观念与理论?5.第一个十年文学创作的总体特色是什么?第二章鲁迅(一)鲁迅生平概略、鲁迅主要著述的书名与大致内容。

1.怎么认知鲁迅的《欢呼》、《迷茫》就是中国小说的开端与明朗的标志?2.先行分析《欢呼》、《迷茫》整体表现生活的视角与小说的结构模式。

3.对《阿q英雄传》存有哪些相同的解析?抓举三种观点,表示其解析的角度和根据,并予以评析。

4.略评《朝花夕拾》的艺术风格。

5.就《野草》中某一篇散文诗,写下一篇品酒短文。

第三章小说(一)1小说界革命、林译小说、问题小说、叶圣陶的《隔膜》与《火灾》、鲁迅对乡土文学的定义、自叙传、庐隐的感伤小说、许地山的宗教题材小说、废名的《竹林的故事》。

1.详述“五四”时期小说创作的主要流脉与开放性状况,并和古典小说比较,详细表明初期现代小说在故事情节结构与文体方面的技术创新。

2.以冰心的《超人》为例,分析“五四”时期问题小说兴起的原因及其作为一种写作风潮的时代特征。

3.复评郁达夫小说的时代心理内涵与艺术个性。

4.鲁迅在《中国新文学大系小说二集导言》中是如何界定“乡土文学”的?试结合王鲁彦、台静农或其他作家的创作,来评析20年代乡土文学小说的流派特征。