第十三章 沈从文及京派小说家

- 格式:ppt

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:74

第13章沈从文本章重点:沈从文笔下的“湘西世界”其他知识点:1.沈从文创作生涯及文学贡献的总体评说。

2.沈从文散文的成就。

一、边地湘西的叙述者、歌者1.沈从文的生平湘西凤凰县:川、湘、鄂、黔四省交界苗、汉、土家特殊的气质:多彩的幻想和少数民族在长期受压的历史中积淀的沉忧隐痛熟读社会对民间的、世俗的东西具有特殊敏感的审美情趣休芸芸《大公报》“文艺副刊”2.沈从文的主要文学贡献(1)用小说、散文建造起他特异的“湘西世界”(2)“乡下人”的眼光我实在是个乡下人。

说乡下人我毫无骄傲,也不在自贬,乡下人照例有根深蒂固永远是乡巴佬的性情,爱憎和哀乐自有它独特的式样,与城市中人截然不同!他保守,顽固,爱土地,也不缺少机警,却不甚懂诡诈。

他对一切事照例十分认真,似乎太认真了,这认真处某一时就不免成为‘傻头傻脑’。

这乡下人又因为从小飘江湖,各处奔跑,挨饿,受寒,身体发育受了障碍,另外却发育了想像,而且储蓄了一点点人生经验。

(3)具“乡下人”眼光的都市知识者深切领悟了宗法农村自然经济在近代解体的历史过程,接受“五四”启蒙思想,了解西方文明,动用丰富的乡村生活积存,来充当现代中国文化的批判者角色。

左翼文学和海派文学之外,取的是地域的、民族的文化历史态度,由城乡对峙的整体结构来批判现代文明在其进入中国的初始阶段所显露的全部丑陋处。

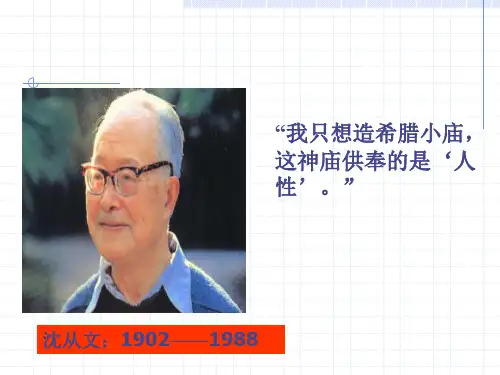

3.沈从文的创作创作丰富,作品结集约有80多部早期的小说集:《蜜柑》、《雨后及其他》、《神巫之爱》30年代后:集子:《龙朱》、《旅店及其他》、《石子船》、《虎雏》、《阿黑小史》、《月下小景》、《如蕤集》、《八骏图》、《从文小说习作选》、《新与旧》、《主妇集》、《春灯集》、《黑凤集》中长篇:《阿丽思中国游记》、《边城》、《长河》散文:《从文自传》、《记丁玲》、《湘行散记》、《湘西》文论:《废邮存底》及续集、《烛虚》、《云南看云集》完成了湘西系列湘西:优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式“我只想造希腊小庙”“这神庙供奉的是‘人性’”湘西精神的文学:抒情的文学二、乡村叙述总体及其对照的世界1.沈从文的湘西世界:有别于现代文明的健全、协调、化外境界作家的情感、情绪——抒情《萧萧》《柏子》《丈夫》隐忍态度:坚韧生活能力历经磨难而又能倔强地生存下去的底层人民的本性。

第十三章沈从文(2学时)一教学目的:了解沈从文的生平及创作经历,掌握沈从文湘西小说创作特点。

二教学重点:《边城》。

三教学难点:沈从文的湘西世界及其文学理想四教学方法:讲授五教学步骤:第一节边地湘西的叙述者、歌者(1学时)一、沈从文的生平简介沈从文[苗](1902.12.28-1988.5.10)原名沈岳焕,主要笔名还有休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等。

湖南凤凰人。

1918年自家乡小学毕业后,随当地土著部队流徒于湘、川、黔边境与沅水流域一带,后正式参军,当过上士司书。

1922年在五四思潮吸引下自身来到北京,升学未成,在郁达夫、徐志摩等人鼓励下,于艰苦条件下自学写作。

1924年,他的作品最早载于《晨报副刊》,接着又在《现代评论》、《小说月报》上发表。

1928年,与胡也频、丁玲相继来到上海,曾共同创办《红黑》杂志。

1929年在上海中国公学教书。

这时期的作品结集为《鸭子》、《旅店及其他》、《蜜柑》等,所描写的湘西乡俗民风和鲜明的生活,引起人们的注目。

《萧萧》、《牛》、《柏子》、《阿丽思中国漫游奇境记》显示了他早期小说较成功的乡土抒写和历史文化思考。

1930年后赴青岛大学执教,创作日丰。

到抗战前,出版了20多个作品集,有《石子船》、《虎雏》、《月下小景》、《八骏图》等,还有重要的选本《从文小说习作选》。

中篇小说《边城》于1934年问世,标志着他的小说的成熟。

抗战爆发后,经武汉、长沙,取道湘西去云南。

途经沅陵时,写散文《湘西》、长篇小说《长河》(第1卷)。

后至昆明西南联大任教。

1945年后回京,在北京大学教书。

问时编《大公报》、《益世报》文艺副刊。

1949年以后,长期从事文物工作。

先后在中国历史博物馆、故宫博物院研究中国古代服饰和物质文化史。

1960年发表《龙凤艺术》等文。

1978年调中国社科院历史研究所。

他以作家身份被邀参加第三次全国文代会,增补为全国文联委员。

1980年曾赴美国讲学。

1981年出版了历时15年写成的《中国古代服饰研究》专著。

中国现代文学史笔记——第十三章一、边地湘西的歌者:生平与文学道路沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人,汉苗混血儿。

沈家乃当地名流,沈从文自幼入私塾学习,但常逃学,耽于幻想。

在战乱频繁、政权更迭、经济凋敝中,沈家逐渐衰落。

沈从文14岁按当地习俗加入湘西土著部队,直至20岁离开,行伍期间饱览生活的残酷,这为后来的创作奠定了基础。

1922年,沈从文独自离乡,从边城来到北京,追求他的文学之梦。

他借居于窄而霉斋,旁听于北京大学,并开始了最初的文学创作尝试,以休芸芸等笔名四处投稿。

因无经济来源,沈从文一度生活困窘。

饥寒交迫中,他投书向名作家求救。

郁达夫真诚相助,并写下《给一位文学青年的公开状》,为其处境鸣不平。

1925年,徐志摩接编《晨报》副刊,在来稿中发现了沈从文,竭力向读者推荐,成为发现沈从文的伯乐与知己。

1928年,时任上海公学校长的胡适将沈从文推上了讲台,客观上撮合了沈从文与苏州姑娘张兆和的姻缘。

1931年沈从文应杨振声之邀赴山东青岛大学任教。

抗战爆发后,沈从文南下武汉、长沙,经贵州西行入滇,任教于昆明西南联大,抗战胜利后回京执教北京大学,并同时兼任《益世报》《经世报》《平明日报》《大公报》四家报纸文艺副刊的编辑。

建国后,由于历史的误会,沈从文被安排在历史博物馆工作,基本中断了文学创作,渐渐从文坛销声匿迹。

1978年,沈从文被落实政策,转入中国社科院历史研究所。

1980年他应邀赴美讲学访问,受到美国文化界学术界极为热烈的欢迎,波及国内从而引起国内的沈从文热。

1988年5月10日沈从文病逝于北京。

沈从文主要作品沈从文从1925年发表作品,到1947年基本停止创作,20余年间共出版文集、单行本85本(共计作品648篇)建国后有论著88篇(本),总计著有作品736篇。

主要作品有:1928年《山鬼》《阿丽丝中国游记》《篁君日记》;1929年《呆官日记》《神巫之恋》;1930年《旧梦》;1931年《龙朱》;1932年《虎雏》;1933年《凤子》《月下小景》《媚金,豹子与那羊》《阿黑小史》;1934年《边城》《记丁玲》;1935年《八骏图》;1943年《阿金》《长河》;二、真实而浪漫的湘西回忆因为沈从文的创作并非从社会革命和阶级解放的角度来观察和解释社会,而是从改造民族的角度寄托他的文学理想。