历史二轮复习:第1讲 中华文明的形成与发展:先秦、秦汉时期

- 格式:doc

- 大小:169.00 KB

- 文档页数:8

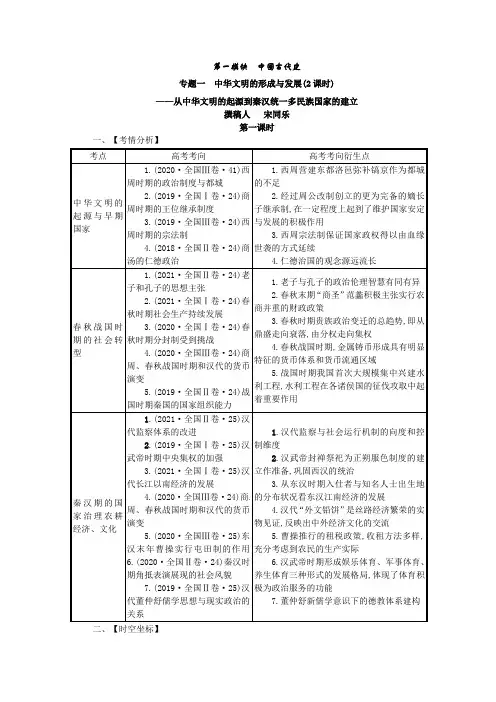

第一模块 中国古代史专题一 中华文明的形成与发展(2课时)——从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立撰稿人 宋同乐第一课时一、【考情分析】 二、【时空坐标】考点高考考向高考考向衍生点中华文明的起源与早期国家1.(2020·全国Ⅲ卷·41)西周时期的政治制度与都城2.(2019·全国Ⅰ卷·24)商周时期的王位继承制度3.(2019·全国Ⅲ卷·24)西周时期的宗法制4.(2018·全国Ⅱ卷·24)商汤的仁德政治 1.西周营建东都洛邑弥补镐京作为都城的不足2.经过周公改制创立的更为完备的嫡长子继承制,在一定程度上起到了维护国家安定与发展的积极作用3.西周宗法制保证国家政权得以由血缘世袭的方式延续4.仁德治国的观念源远流长 春秋战国时期的社会转型 1.(2021·全国Ⅱ卷·24)老子和孔子的思想主张2.(2021·全国Ⅰ卷·24)春秋时期社会生产持续发展3.(2020·全国Ⅰ卷·24)春秋时期分封制受到挑战4.(2020·全国Ⅲ卷·24)商周、春秋战国时期和汉代的货币演变5.(2019·全国Ⅱ卷·24)战国时期秦国的国家组织能力 1.老子与孔子的政治伦理智慧有同有异 2.春秋末期“商圣”范蠡积极主张实行农商并重的财政政策3.春秋时期贵族政治变迁的总趋势,即从鼎盛走向衰落,由分权走向集权4.春秋战国时期,金属铸币形成具有明显特征的货币体系和货币流通区域5.战国时期我国首次大规模集中兴建水利工程,水利工程在各诸侯国的征伐攻取中起着重要作用秦汉期的国家治理农耕经济、文化1.(2021·全国Ⅱ卷·25)汉代监察体系的改进2.(2019·全国Ⅰ卷·25)汉武帝时期中央集权的加强3.(2021·全国Ⅰ卷·25)汉代长江以南经济的发展4.(2020·全国Ⅲ卷·24)商周、春秋战国时期和汉代的货币演变5.(2020·全国Ⅲ卷·25)东汉末年曹操实行屯田制的作用6.(2020·全国Ⅱ卷·24)秦汉时期角抵表演展现的社会风貌7.(2019·全国Ⅱ卷·25)汉代董仲舒儒学思想与现实政治的关系1.汉代监察与社会运行机制的向度和控制维度2.汉武帝封禅祭祀为正朔服色制度的建立作准备,巩固西汉的统治3.从东汉时期入仕者与知名人士出生地的分布状况看东汉江南经济的发展4.汉代“外文铅饼”是丝路经济繁荣的实物见证,反映出中外经济文化的交流5.曹操推行的租税政策,收租方法多样,充分考虑到农民的生产实际6.汉武帝时期形成娱乐体育、军事体育、养生体育三种形式的发展格局,体现了体育积极为政治服务的功能7.董仲舒新儒学意识下的德教体系建构二、【阶段特征】先秦(远古至公元前221年)是中华文明的奠基时期;秦汉(公元前221年至公元220年)是中国历史上第一个封建大一统时期,也是统一多民族国家的奠基时期。

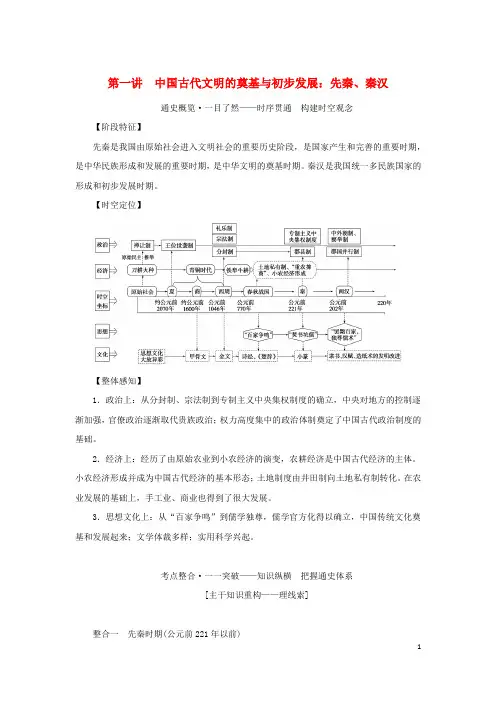

第一讲中国古代文明的奠基与初步发展:先秦、秦汉通史概览·一目了然——时序贯通构建时空观念【阶段特征】先秦是我国由原始社会进入文明社会的重要历史阶段,是国家产生和完善的重要时期,是中华民族形成和发展的重要时期,是中华文明的奠基时期。

秦汉是我国统一多民族国家的形成和初步发展时期。

【时空定位】【整体感知】1.政治上:从分封制、宗法制到专制主义中央集权制度的确立,中央对地方的控制逐渐加强,官僚政治逐渐取代贵族政治;权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础。

2.经济上:经历了由原始农业到小农经济的演变,农耕经济是中国古代经济的主体。

小农经济形成并成为中国古代经济的基本形态;土地制度由井田制向土地私有制转化。

在农业发展的基础上,手工业、商业也得到了很大发展。

3.思想文化上:从“百家争鸣”到儒学独尊,儒学官方化得以确立,中国传统文化奠基和发展起来;文学体裁多样;实用科学兴起。

考点整合·一一突破——知识纵横把握通史体系[主干知识重构——理线索]整合一先秦时期(公元前221年以前)一、夏、商、西周时期1.政治(1)王位世袭制:第一个国家政权是夏朝;商朝是个弥漫着神权色彩的王朝。

(2)分封制与宗法制:(3)早期政治制度的特点:神权与王权相结合;以血缘关系为纽带;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2.经济(1)农业:以石器为主。

出现青铜农具,但较少使用。

土地制度:井田制。

(2)手工业:完全官营;商周青铜铸造水平高超;商代出现原始瓷器。

(3)商业:商朝职业商人产生;周朝商业由官府统一管理。

3.文化(1)商朝甲骨文是比较成熟的文字,也有一些是刻在器物上的铭文。

(2)夏商产生了宫廷舞蹈,周朝制定出包括舞蹈在内的礼乐制度。

二、春秋战国时期1.政治动荡与变革:争霸与兼并战争,宗法制与分封制遭到破坏;秦灭六国。

2.经济(1)封建土地所有制形成,包括国家、地主和农民土地所有制等几种形式。

(2)以家庭为单位、“男耕女织”、自给自足的小农经济成为我国古代最基本的经济形态,直到鸦片战争后才逐步瓦解。

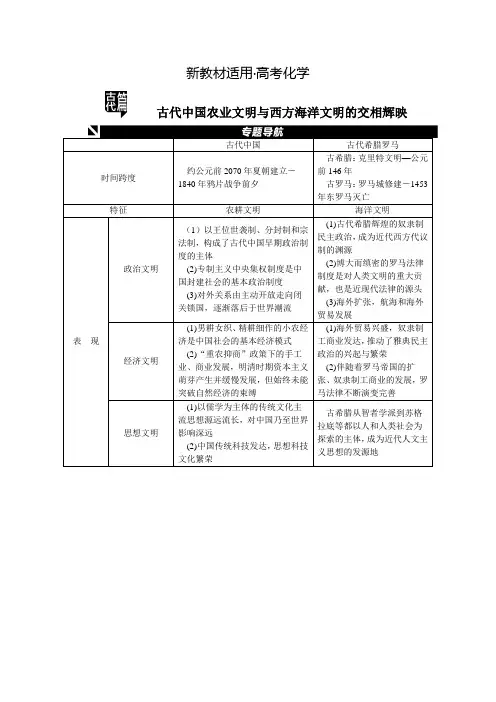

新教材适用·高考化学古代中国农业文明与西方海洋文明的交相辉映古代中国古代希腊罗马时间跨度约公元前2070年夏朝建立-1840年鸦片战争前夕古希腊:克里特文明—公元前146年古罗马:罗马城修建-1453年东罗马灭亡特征农耕文明海洋文明表现政治文明(1)以王位世袭制、分封制和宗法制,构成了古代中国早期政治制度的主体(2)专制主义中央集权制度是中国封建社会的基本政治制度(3)对外关系由主动开放走向闭关锁国,逐渐落后于世界潮流(1)古代希腊辉煌的奴隶制民主政治,成为近代西方代议制的渊源(2)博大而缜密的罗马法律制度是对人类文明的重大贡献,也是近现代法律的源头(3)海外扩张,航海和海外贸易发展经济文明(1)男耕女织、精耕细作的小农经济是中国社会的基本经济模式(2)“重农抑商”政策下的手工业、商业发展,明清时期资本主义萌芽产生并缓慢发展,但始终未能突破自然经济的束缚(1)海外贸易兴盛,奴隶制工商业发达,推动了雅典民主政治的兴起与繁荣(2)伴随着罗马帝国的扩张、奴隶制工商业的发展,罗马法律不断演变完善思想文明(1)以儒学为主体的传统文化主流思想源远流长,对中国乃至世界影响深远(2)中国传统科技发达,思想科技文化繁荣古希腊从智者学派到苏格拉底等都以人和人类社会为探索的主体,成为近代人文主义思想的发源地第1讲中华文明的形成与发展:先秦、秦汉时期先秦(远古—公元前221年)是中华文明的勃兴阶段;秦汉(公元前221年—公元220年)是中华文明的形成与初步发展阶段。

先秦至秦汉时期的成就对整个中华文明起到了奠基作用。

1.政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚政治逐渐代替了贵族政治,专制皇权逐渐形成,权力高度集中的政治体制成为中国古代政治制度的一大特征。

2.经济上:农耕经济是古代中国经济的典型特点。

随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成以家庭为单位的、男耕女织的小农经济,是中国古代经济的典型经济形态。

历史阶段特征及知识整合第1讲中国古代史一、先秦时期:古代中华文明的起源和奠基时期:先秦时期((前2070年—前221年))㈠夏商周时期(公元前2070年—公元前771年)政治上:历经社会政治制度的变革,逐渐确立王位世袭制,创立了一系列政治制度;具体史实:1.王位世袭制(内容、影响)2.分封制(原因、分封对象、分封内容、评价)3.宗法制(原因、内容、影响)4.礼乐制度(内容、影响)经济上:农业经济处于主导地位,新的土地制度和经营方式逐渐确立,农耕经济逐渐发展,形成了以中原地区为中心的经济格局。

具体史实:1.农业(生产力、生产关系)2.手工业(工商食官)3.商业(工商食官、商人、货币)思想文化上:独具特色的中华传统文化开始形成。

具体史实:1.文字:2.文学:3.艺术:㈡、春秋战国时期:(公元前770~前221年)奴隶社会向封建社会过渡政治上:奴隶社会瓦解,封建制度确立。

具体史实:1.分封制瓦解(瓦解的原因、表现、影响)2.郡县制出现、形成专制主义中央集权趋势3.各国变法(商鞅变法:背景、内容、结果、评价)经济上:社会生产力不断提高,封建经济形成和初步发展。

具体史实:1.农业:生产力、生产关系、土地制度、农业技术、经济政策、水利兴修、历法2.手工业:(冶铁、瓷器)3.商业:(商人、城市、市场、商品种类、货币、贸易)文化上:传统思想文化的奠基时期。

具体史实:1.百家争鸣(背景、诸子百家各家代表人物、主要主张、影响)2.文学3.艺术二、秦汉时期:(公元前221~220年)封建社会的统一和初步发展的时期(古代中华文明的形成和发展时期)【阶段特征综述】秦汉时期是我国封建社会的初步发展时期政治上:国家统一,封建社会形成和初步发展;专制主义中央集权制度的建立和巩固,官僚体制逐渐代替贵族体制,奠定中国古代政治制度的基础;具体史实:1.秦朝灭六国,统一全国;(时间、条件)2.建立皇权至上的专制主义中央集权制度。

(中央确立皇帝制度与三公九卿制;地方废除分封制,全面推行郡县制);颁布《秦律》。

古代中国农业文明与西方海洋文明的交相辉映古代中国古代希腊罗马时间跨度约公元前2070年夏朝建立-1840年鸦片战争前夕古希腊:克里特文明—公元前146年古罗马:罗马城修建-1453年东罗马灭亡特征农耕文明海洋文明表现政治文明(1)以王位世袭制、分封制和宗法制,构成了古代中国早期政治制度的主体(2)专制主义中央集权制度是中国封建社会的基本政治制度(3)对外关系由主动开放走向闭关锁国,逐渐落后于世界潮流(1)古代希腊辉煌的奴隶制民主政治,成为近代西方代议制的渊源(2)博大而缜密的罗马法律制度是对人类文明的重大贡献,也是近现代法律的源头(3)海外扩张,航海和海外贸易发展经济文明(1)男耕女织、精耕细作的小农经济是中国社会的基本经济模式(2)“重农抑商”政策下的手工业、商业发展,明清时期资本主义萌芽产生并缓慢发展,但始终未能突破自然经济的束缚(1)海外贸易兴盛,奴隶制工商业发达,推动了雅典民主政治的兴起与繁荣(2)伴随着罗马帝国的扩张、奴隶制工商业的发展,罗马法律不断演变完善思想文明(1)以儒学为主体的传统文化主流思想源远流长,对中国乃至世界影响深远(2)中国传统科技发达,思想科技文化繁荣古希腊从智者学派到苏格拉底等都以人和人类社会为探索的主体,成为近代人文主义思想的发源地第1讲中华文明的形成与发展:先秦、秦汉时期先秦(远古—公元前221年)是中华文明的勃兴阶段;秦汉(公元前221年—公元220年)是中华文明的形成与初步发展阶段。

先秦至秦汉时期的成就对整个中华文明起到了奠基作用。

1.政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚政治逐渐代替了贵族政治,专制皇权逐渐形成,权力高度集中的政治体制成为中国古代政治制度的一大特征。

2.经济上:农耕经济是古代中国经济的典型特点。

随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成以家庭为单位的、男耕女织的小农经济,是中国古代经济的典型经济形态。

手工业与农业分离后成为独立的生产部门,夏、商、西周时期为官府垄断,春秋战国时期逐渐形成了官营、民营、家庭三种经营形态;手工业部门不断增加,技术不断进步。

商业出现,并逐渐由官府垄断走向民间。

3.文化上:思想领域经历了从“百家争鸣”到“独尊儒术”的演变,奠定了中国传统文化的基础;文学方面的《诗经》和楚辞分别成为中国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头,文学阶段性的较高成就表现在汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说;商朝的甲骨文已是较为成熟的文字;科技方面形成了有东方特色的实用性发明创造。

一、政治制度的演变1.先秦(1)王位世袭制:夏朝时确立,“____________”的制度由此开始。

(2)分封制:以________为主体,周王成为“天下共主”。

春秋战国时期,分封制崩溃,形成诸侯混战、社会变革的局面。

(3)宗法制:以血缘为核心、____________________为特点,形成“家国一体”的社会等级结构。

2.秦汉(1)秦朝:确立____________的皇帝制度,中央设立____________,地方推行郡县制,开创专制主义中央集权制度,奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局。

(2)汉朝:汉初频繁换相,形成中外朝制度;地方推行郡国并行制,王国威胁中央,后来,汉武帝颁布“__________”,解决了王国问题;地方设刺史代表中央监督地方。

(3)选官制度:从先秦的世卿世禄制到汉朝的察举制,孝廉成为士大夫做官的主要途径。

二、经济模式的形成与发展1.农业(1)生产工具:从原始社会的刀耕火种到春秋战国时期____________的转变;汉代出现犁壁和二牛一人犁耕法;铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(2)经营方式:经历了从集体劳作到____________的发展过程;以一家一户为单位、男耕女织、____________的小农经济成为中国古代社会最基本的经济形态。

(3)土地制度:历经原始社会氏族公有、商周时期________到春秋战国时期封建土地所有制的确立。

封建土地私有制成为土地兼并现象的根源。

2.手工业(1)官营手工业:商周时期以青铜铸造为代表的手工业全部由官府垄断。

春秋战国时期“____________”的局面被打破。

西汉时期煮盐、冶铁、铸钱等行业都收归官办。

(2)民间手工业:春秋战国和秦汉时期的发展。

3.商业(1)春秋战国时期官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和大商人。

(2)秦汉时期商业发展艰难,商人经商受时间、地点的限制,商业总体发展水平不高。

4.经济政策:战国时期商鞅首倡“重农抑商”,限制__________发展。

西汉时期,汉武帝实行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,并向工商业者加重征税等。

三、传统文化的奠基与科技文化的发展1.思想(1)春秋战国时期出现“百家争鸣”局面,儒、墨、道、法等诸子百家,奠定了中国传统文化的基础。

(2)春秋末期的孔子开创儒家学派,经过孟子和荀子的发展,战国后期儒学成为蔚然大宗。

(3)汉代武帝接受董仲舒“________________________”的建议,儒家思想成为中国传统文化的主流思想。

2.科技文化(1)科技:______造纸术发明,东汉蔡伦改进造纸术,数学、医学、农学等成就非凡。

(2)汉字:商代_______________________________________________________________出现,这是一种比较成熟的文字。

(3)文学:春秋时期,我国古代第一部诗歌总集《____________》,具有现实主义特色;战国时期楚辞创作并盛行;战国时期,屈原发明楚辞体;汉朝时,楚辞盛行,并创造出以楚辞为基础的新文体——赋。

主题一商周贵族政治至秦官僚政治的演变■真题回扣考向1从历史遗存角度考查宗法制的影响1 [2014·广东卷] “宗”是一个会意字。

在甲骨文中,宗字作“”,“”像宫室屋宇之形,“”可能表示()A.祖先牌位B.皇帝宝座C.青铜兵器D.铁制农具关键信息:__________________________________________________________________ 迁移知识:__________________________________________________________________ 答案试解:___________________________________________________________________ 考向2从时代背景角度考查汉代政治统治的特点2 [2015·全国卷Ⅰ] 两汉时期,皇帝的舅舅、外祖父按例封侯;若皇帝幼小,执政大臣也主要从他们之中选择。

这被当时人视为“安宗庙,重社稷”的“汉家之制”。

汉代出现外戚干政的背景是()A.皇帝依靠外戚抑制相权B.“家天下”观念根深蒂固C.母族亲属关系受到重视D.刘氏同姓诸侯王势力强大关键信息:___________________________________________________________________迁移知识:___________________________________________________________________ 答案试解:___________________________________________________________________ ■主题深化西周与秦朝政治制度的比较中央政治体制地方政治体制选官制度政治特点西周以血缘关系为纽带,家国一体,最高执政集团尚未实现权力的高度集中分封制与宗法制相联系,以血缘关系为基础形成了建立在血缘宗法制度上的世卿世禄制度奴隶制的贵族政治中央政治体制地方政治体制选官制度政治特点秦朝以皇权为中心的专制主义中央集权体制。

“三公九卿”分工严密,各司其职郡县制在国家大一统的条件下实行,按地域划分实行俸禄制度,官位概不世袭,主要官吏由皇帝任免调遣封建的官僚政治■预测演练1.(考查点:战国时期的社会转型)西周早期,大量青铜器豪华精美、端庄厚重,礼乐器众多。

战国中晚期,大量青铜器风格朴素、注重实用,日用器更普遍。

这反映了() A.长期的战乱使青铜铸造业衰落B.战国时期贵族政治经济实力下降C.铁器推广使青铜器的需求减少D.战国时期的改革废除了礼乐制度2.(考查点:秦朝中央集权制度)《晚清七十年》载:“四千年来我民族之社会政治形态之发展,第一次转型发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年。

”这次转型() A.摧毁了宗法观念B.发展了分封制度C.确立了专制政体D.创立了科举制度主题二先秦至秦汉时期农耕经济的发展■真题回扣考向3从社会进步角度考查小农经济的形成3 [2015·全国卷Ⅰ] 《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。

战国时期农业收益的增加()A.促进了个体小农经济的形成B.抑制了手工业和商业的发展C.导致畜力与铁制农具的使用D.阻碍了大土地所有制的成长关键信息:___________________________________________________________________ 迁移知识:___________________________________________________________________ 答案试解:___________________________________________________________________ 考向4运用史料考查汉代商业发展与重农抑商政策4 [2013·山东卷] 《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。

敢犯令,没入田货。

”该禁令的主要目的是()A.限制商人经营范围B.增加赋税收入C.加强商人户籍管理D.保护小农经济关键信息:___________________________________________________________________ 迁移知识:___________________________________________________________________ 答案试解:___________________________________________________________________ ■主题深化对封建小农经济的评价(1)积极影响:①自给自足,生产积极性高,推动中国精耕细作农业的发展,是中国古代经济不断向前发展的重要因素。

②在封建社会形成和发展时期,基本上适应了生产力发展的要求,有利于经济的发展和社会的进步。