再谈碳酸氢钠溶液

- 格式:doc

- 大小:671.50 KB

- 文档页数:5

再谈碳酸钠和盐酸反应的实验改进作者:肖中荣周萍来源:《化学教学》2019年第10期摘要:梳理文献中碳酸钠和盐酸反应改进实验的利弊,通过分析教材内容和学生认知心理,确定碳酸钠和盐酸反应的实验改进价值在于使学生理解碳酸钠和盐酸反应是分步进行的,从而培养学生宏微结合、证据推理和变化观念的学科素养。

实验改进的关键是控制碳酸钠和盐酸的浓度,避免盐酸滴入碳酸钠溶液时出现局部酸过量;呈现三个成功的改进实验;在“碳酸钠的性质与应用”新授课中以0.1mol/L HCl溶液和0.2mol/L Na2CO3溶液反应为例设计教学过程,探索指向知识意义功能的实验教学行为,提出基于教学功能的实验改进流程,充分发挥化学实验的教学功能。

关键词:实验改进; 碳酸钠; 碳酸氢钠; 盐酸; 实验探究文章编号: 10056629(2019)10005404 中图分类号: G633.8 文献标识码: B碳酸钠和盐酸反应是碳酸钠重要的化学性质,人教版[1]、苏教版[2]均安排了演示实验,“新课标”在必修课程保留了钠、铁、氯、氮、硫元素及其化合物知识。

碳酸钠和盐酸反应的实验改进一直是教师关注的热点,碳酸钠和盐酸反应的教学功能是什么?如何基于教学功能改进碳酸钠和盐酸反应的实验?本文就这些问题进行探究。

1 对文献中改进实验的综述在万方数据库以“碳酸钠和盐酸反应实验改进”为主题词进行搜索,查到十余篇相关文献,分析发现实验改进目的可分两类:第一类是证明“碳酸氢钠与盐酸反应速率快于碳酸钠与盐酸反应速率”,如设计新装置,通过同时滴加盐酸、观察气泡高度证明碳酸氢钠与盐酸反应速率快[3];通过数字传感器测定相同时间内增加二氧化碳的浓度证明碳酸氢钠与盐酸反应速率快[4];将“取相同质量碳酸钠和碳酸氢钠”变成“取相同物质的量浓度碳酸钠和碳酸氢钠”证明碳酸氢钠与盐酸反应速率快[5]。

第二类是探索“碳酸钠与盐酸反应的实验目的”,如通过理论计算证明碳酸钠和盐酸反应分二步进行,对“碳酸氢钠与盐酸反应速率快于碳酸钠与盐酸反应速率”的原理提出质疑,但没有设计具体的实验方案[6]。

浅谈小苏打在养殖业中的作用摘要:小苏打,学名碳酸氢钠,是一种低毒的化学工业品。

其水溶液因水解而呈微碱性,常温中性质稳定,在我国各个产生领域都有使用,在养殖业中饲料方面有着较为显著的功效,本文就来探讨小苏打在养殖业中的作用。

关键词:小苏打;养殖业;营养;小苏打作为一种电解质和酸碱调节剂,因其性价比高,效果显著,经济效益高,近年来被广泛运用在猪、禽、牛、羊等动物饲养过程中。

随着动物营养学研究的深入和养殖业的发展,小苏打对动物机体的营养和生理作用已受到越来越多的关注。

1.小苏打对动物的作用20世纪70年代的时候美国就开始就把小苏打广泛应用于畜禽饲料添加剂。

而国内对这方面的研究和应用相对较晚,现在还处于起步阶段,饲料用小苏打所占份额很小,还没有达到想象中的广泛应用,市场的推广还需要一定的适应期。

小苏打的作用机理实质就是其作为电解质的离子平衡以及酸碱平衡的生理作用。

动物体内的电解质平衡对维持渗透压、酸碱平衡、水盐代谢等具有重要作用。

小苏打就能够对动物的肌体起到很好的调节作用,它能够很好的调节肌体的酸碱度,使得动物肌体能够处于一种相对稳定状态,很大程度上提高了抵抗力和免疫力。

与此同时,小苏打具有良好的中和胃酸的作用,能够加强胃肠收缩,降低消化液黏度,增强动物的食欲。

动物也是像人一样,只有有了良好的进食能力,才能够对饲料进行有效的消化,这样的话营养物质才能很好的吸收。

从而促进动物的健康生长。

同时小苏打还是血液和组织中的主要缓冲物质、可提高血液pH 值及碱储备,有助于内分泌系统在遭受强的应激时能正常工作运转。

2.小苏打在养殖业上的具体应用小苏打在养殖业中的运用主要就表现在饲料上。

以养牛为例,在饲料中添加适量的小苏打喂奶牛,就能够很好的促进肉牛生长,提高饲料利用率。

还能够预防或减缓瘤胃pH值降低,提高瘤胃乙酸的比值,从而增加乳脂率和产奶量,并能使产奶高峰期提前。

另外泌乳盛期补饲小苏打还可预防酮血病、脂肪肝、皱胃变位及瘤胃酸中毒,并且对治疗奶牛产后乏情和乳房炎效果也较好。

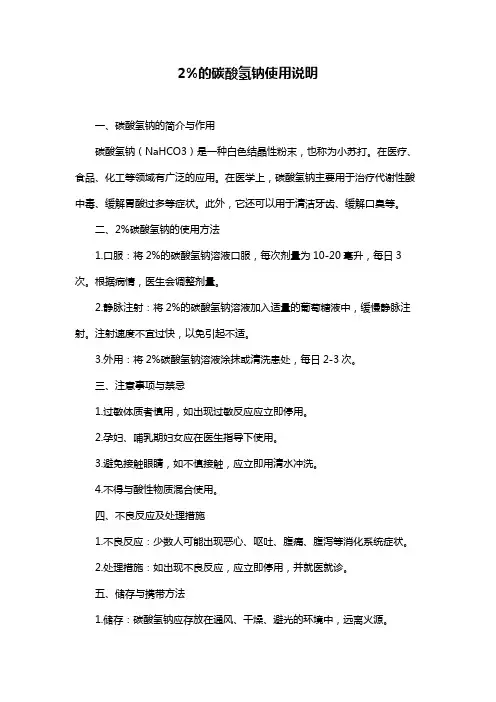

2%的碳酸氢钠使用说明

一、碳酸氢钠的简介与作用

碳酸氢钠(NaHCO3)是一种白色结晶性粉末,也称为小苏打。

在医疗、食品、化工等领域有广泛的应用。

在医学上,碳酸氢钠主要用于治疗代谢性酸中毒、缓解胃酸过多等症状。

此外,它还可以用于清洁牙齿、缓解口臭等。

二、2%碳酸氢钠的使用方法

1.口服:将2%的碳酸氢钠溶液口服,每次剂量为10-20毫升,每日3次。

根据病情,医生会调整剂量。

2.静脉注射:将2%的碳酸氢钠溶液加入适量的葡萄糖液中,缓慢静脉注射。

注射速度不宜过快,以免引起不适。

3.外用:将2%碳酸氢钠溶液涂抹或清洗患处,每日2-3次。

三、注意事项与禁忌

1.过敏体质者慎用,如出现过敏反应应立即停用。

2.孕妇、哺乳期妇女应在医生指导下使用。

3.避免接触眼睛,如不慎接触,应立即用清水冲洗。

4.不得与酸性物质混合使用。

四、不良反应及处理措施

1.不良反应:少数人可能出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化系统症状。

2.处理措施:如出现不良反应,应立即停用,并就医就诊。

五、储存与携带方法

1.储存:碳酸氢钠应存放在通风、干燥、避光的环境中,远离火源。

2.携带:携带时应避免与尖锐物品一起存放,以免破损。

乘坐飞机时,碳酸氢钠溶液可随身携带,但需注意包装完好。

总之,2%的碳酸氢钠在正确使用的情况下,可以发挥其治疗作用。

但在使用过程中,务必遵循医生建议,注意用药安全和储存方法。

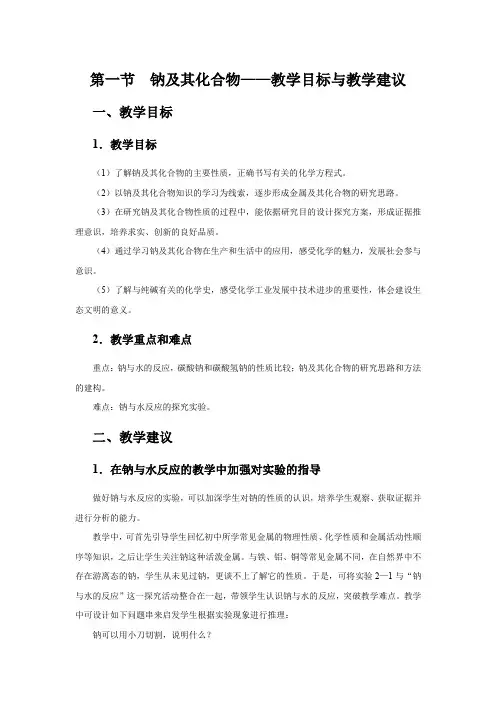

第一节钠及其化合物——教学目标与教学建议一、教学目标1.教学目标(1)了解钠及其化合物的主要性质,正确书写有关的化学方程式。

(2)以钠及其化合物知识的学习为线索,逐步形成金属及其化合物的研究思路。

(3)在研究钠及其化合物性质的过程中,能依据研究目的设计探究方案,形成证据推理意识,培养求实、创新的良好品质。

(4)通过学习钠及其化合物在生产和生活中的应用,感受化学的魅力,发展社会参与意识。

(5)了解与纯碱有关的化学史,感受化学工业发展中技术进步的重要性,体会建设生态文明的意义。

2.教学重点和难点重点:钠与水的反应,碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较;钠及其化合物的研究思路和方法的建构。

难点:钠与水反应的探究实验。

二、教学建议1.在钠与水反应的教学中加强对实验的指导做好钠与水反应的实验,可以加深学生对钠的性质的认识,培养学生观察、获取证据并进行分析的能力。

教学中,可首先引导学生回忆初中所学常见金属的物理性质、化学性质和金属活动性顺序等知识,之后让学生关注钠这种活泼金属。

与铁、铝、铜等常见金属不同,在自然界中不存在游离态的钠,学生从未见过钠,更谈不上了解它的性质。

于是,可将实验2—1与“钠与水的反应”这一探究活动整合在一起,带领学生认识钠与水的反应,突破教学难点。

教学中可设计如下问题串来启发学生根据实验现象进行推理:钠可以用小刀切割,说明什么?新切开的钠的断面有何变化?为什么?钠投入水中之后,处于水中的什么位置?说明什么?钠的状态有何变化?说明什么?钠如何运动?说明什么?滴有酚酞的溶液的颜色有何变化?说明什么?能否设计实验证明产生气体的成分?……对于钠与水反应的探究,教材给了非常明确的探究步骤,即预测、实验、结论,让学生在探究的过程中,按照教材的提示,观察和描述实验现象,基于实验得到的证据进行分析、推理,最终得出结论。

对于学生在实验中可能会观察到的冒烟、有火光、有气味等“异常”现象,教师要引导学生分析其原因。

2.运用对比的策略进行钠的化合物的教学钠的化合物的教学内容中,重点是氧化钠、过氧化钠,碳酸钠、碳酸氢钠的性质。

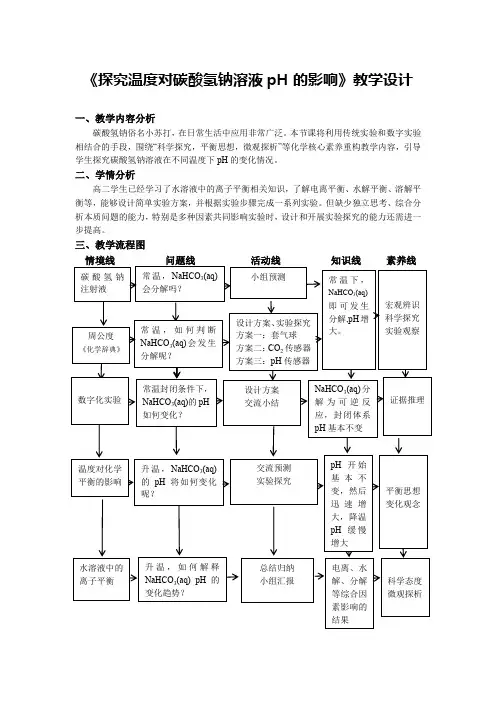

《探究温度对碳酸氢钠溶液pH的影响》教学设计一、教学内容分析碳酸氢钠俗名小苏打,在日常生活中应用非常广泛。

本节课将利用传统实验和数字实验相结合的手段,围绕“科学探究,平衡思想,微观探析”等化学核心素养重构教学内容,引导学生探究碳酸氢钠溶液在不同温度下pH的变化情况。

二、学情分析高二学生已经学习了水溶液中的离子平衡相关知识,了解电离平衡、水解平衡、溶解平衡等,能够设计简单实验方案,并根据实验步骤完成一系列实验。

但缺少独立思考、综合分析本质问题的能力,特别是多种因素共同影响实验时,设计和开展实验探究的能力还需进一步提高。

三、教学流程图情境线问题线活动线知识线素养线碳酸氢钠注射液常温,NaHCO3(aq)会分解吗?小组预测常温下,NaHCO3(aq)即可发生分解,pH增大。

宏观辨识科学探究实验观察周公度《化学辞典》常温,如何判断NaHCO3(aq)会发生分解呢?设计方案、实验探究方案一:套气球方案二:CO2传感器方案三:pH传感器温度对化学平衡的影响升温,NaHCO3(aq)的pH将如何变化呢?交流预测实验探究pH开始基本不变,然后迅速增大,降温pH缓慢增大平衡思想变化观念水溶液中的离子平衡升温,如何解释NaHCO3(aq) pH的变化趋势?总结归纳小组汇报电离、水解、分解等综合因素影响的结果科学态度微观探析数字化实验常温封闭条件下,NaHCO3(aq)的pH如何变化?设计方案交流小结NaHCO3(aq)分解为可逆反应,封闭体系pH基本不变证据推理四、教学目标科学探究:1.能设计实验方案,正确组装实验装置并进行实验探究。

2. 能通过实验观察、分析数据得出实验结论。

科学知识:3.常温下,敞开体系NaHCO3(aq)发生分解,溶液pH缓慢增大。

4.常温下,封闭体系NaHCO3(aq)的pH基本不变。

5.加热条件下,敞开体系NaHCO3(aq)的pH随温度的变化的情况。

科学态度:6.敢于质疑,勇于创新,小组合作,如实的记录实验数据,面对问题能主动分析原因。

浅谈气管切开患者气道湿化的护理摘要:为加强气管切开术患者的气道管理,从气道湿化方法、湿化液的选择、湿化效果的评价等方面总结了气管切开术后气道湿化的护理现状,并介绍了气管切开术患者气道湿化的重要性。

关键词:气管切开术;气道湿化;护理前言气管切开术是一种常见的切开颈段气管并置入气管套管的手术。

缓解患者喉源性呼吸困难、呼吸功能障碍或下呼吸道分泌物潴留引起的呼吸困难是一种常见的治疗方法。

它是危重病人最常用的急救方法之一[1]。

气管切开术后,作为一种有创的人工气道,病人的呼吸道与外界相连,呼吸道正常的加湿、加温、过滤和咳嗽功能消失,防御功能降低,容易发生各种并发症,因此保持呼吸道的正常通气功能和有效气道湿化非常重要[2]。

因此,在临床实践中,应对此类患者进行气道湿化,使通过人工气道的气体进入肺组织的温湿度接近患者正常呼吸时进入肺部的气体状态[3]。

本文总结了气管切开术患者气道湿化的护理方法。

1气道湿化方法空气加湿方法:为保证吸入气体的温度和湿度,采用加湿器或直接加热成蒸汽进行加湿。

每天加湿水量不少于250毫升,每天将病房湿拖两次,室内温度保持在20℃-22℃,湿度保持在60%-70%[5]。

提高空气增湿效果。

湿纱布覆盖法:过滤保湿。

无手术时,在气管套管口盖上一层或两层无菌湿纱布,使吸入的空气湿润并过滤。

每天更换两次以保持清洁。

如有污染,及时更换,防止灰尘进入。

然而,当病人咳嗽喷痰时,或医务人员吸痰时,纱布就会被揭开,从而增加了外源性感染的机率[6]。

当盐水过多时,容易浸湿在气管切口上方的纱布垫,增加切口感染的几率。

这种方法全天的湿化液总量一般不超过250毫升,一般认为单独使用时气道不能完全湿化[5]。

超声雾化吸入和氧气雾化吸入:在超声和氧气的驱动下,湿化液以雾化颗粒的形式进入呼吸道。

颗粒细小均匀,对呼吸道刺激小,加湿均匀,能较好地降低痰的粘度。

雾化后的颗粒小,在气道内分布广泛,吸收良好,抗感染效果明显[6]。

例谈对高考化学试题科学性的分析作者:李银秀来源:《中学生数理化·学习研究》2017年第06期高考试题凝结了命题专家的集体智慧,体现了他们对课程标准、考试大纲及教材的深度理解。

但细品高考试题的同时会发现:近几年的高考化学试题中,存在着实验设计装置不尽合理、实验设计方案有待完善、理论分析与实验事实有差距、化学理论与工业生产实际有偏差等问题。

我们觉得指出并讨论、研究高考化学试卷中出现的一些问题是必要的。

一、实验设计合理性、科学性1.实验装置设计不尽合理例1(2015年新课标乙卷理综,第26题节选)草酸(乙二酸)存在于自然界的植物中,其K1=5.4×10-2,K2=5.4×10-5。

草酸的钠盐和钾盐易溶于水,而其钙盐难溶于水。

草酸晶体(H2C2O4·2H2O)无色,熔点为101℃,易溶于水,受热脱水、升华,170℃以上分解。

回答下列问题:图1草酸晶体分解及部分产物的检验装置示意图甲组同学按照图1所示装置,通过实验检验草酸晶体的分解产物。

装置C中可观察到的现象是,由此可知草酸晶体分解的产物中有。

装置B的主要作用是。

分析:由于H2C2O4·2H2O晶体加热到一定温度会有水产生,因此大试管口朝上放置不合理,水冷凝后倒流到试管底部,可能引起试管炸裂;另外,当温度继续升高草酸会熔化,若用普通试管,试管口向下倾斜,熔化后的液态草酸会沿导管口流出或堵塞导管。

2.实验设计方案有待完善例2(2016年新课标甲卷理综,第28题节选)某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质,回答下列问题:(2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,加入幾滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。

FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为。

(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和l滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是。

易制爆易制毒化学品安全储存管理1、储存易制爆化学品必须设立符合标准的专用仓库,并根据易制爆化学品的品种、性质、数量和危险程度,与周围生活区、办公室及重要设施保持安全距离。

易制爆化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。

易制爆化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

生产、储存、使用易制爆化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养、保证符合安全运行要求。

2、储存、保管易制爆品必须遵守以下规定:①易制爆化学品必须分类分项存放,堆垛,间距符合有关规定,不得超量储存;遇火易燃易爆的易制爆品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

②化学性质相互抵触或防护、灭火方法不通的易制爆品,不得在同一仓库内货同一储存室存放。

③易制爆化学品实行“双人领、双人用、双人管、双把锁、双本账”的五双制度。

④易制爆化学品要建立专用账目,并做到账目清楚,帐物相符。

⑤易制爆化学品出入库,必须进行检查登记,对库存易制爆化学品经行定期底盘检查,发现丢失被盗时应立即向所在地公安机关报告。

⑥健全库区安全管理制度,严禁无关人员进入,库内严禁烟火。

易制爆化学品安全使用管理1、易制爆化学品使用场所须建立并严格执行安全管理制度和安全操作规程。

根据所用易制爆化学品的性质,设置相应的安全防火措施、设备和必要的防护、救护用品。

2、严格遵守领取、清退制度,当班用剩余的易制爆化学品下班、交接班前必须退回原发放部门保管。

3、使用易制爆化学品的设备、容器和工具必须固定使用,用毕妥善保管并及时清洗消毒。

4、使用易制爆化学品的场所必须通风良好,要严格出入制度,严禁无关人员进入,严禁将个人生活用品存放在工作场所,严禁在工作场所饮水进食,严禁在工作场所从事妨碍安全的活动。

谈“复分解反应发生的条件”教学中化学教师易出现的三个问题作者:***来源:《中学课程辅导·教师教育(上、下)》2020年第23期摘要:“复分解反应发生的条件”是沪教版九年级化学“拓展视野”的内容。

文中对部分初中教师在教学中存在的化学概念不清晰、问题设计不严谨、知识小结不完善三个问题进行了阐述,表明了教师只有准确把握教材和吃透教材,才能提升课堂教学的品质。

关键词:复分解反应;化学概念;问题设计;知识小结中图分类号:G633.8 文献标识码:A文章编号:1992-7711(2020)23-079“复分解反应发生的条件”是沪教版九年级化学下册“几种重要的盐”一节中“拓展视野”的内容,虽然是拓展的内容,但教师在平时的教学中一直把它作为重点内容来讲的,因为学生掌握了复分解发生反应的条件,就能判断酸碱盐之间能否发生复分解反应,并能判断溶液中哪些离子不能大量共存。

但笔者在平时的听课中发现,对于这部分内容,有些老师或多或少地存在着这样或那样的问题,其中下列三个问题比较典型。

问题一:化学概念不清晰化学概念包括定义、定理、反应规律等,都是用最精练的语言高度概括出来的。

准确地理解化学概念对于学生学好化学非常重要。

但在教学过程中,笔者发现有些教师对一些化学概念理解还不够深刻,把一些概念的关键词省略或把两个概念混为一谈。

案例1:“离子能否大量共存”等同于“离子能否共存”“离子能否大量共存”是初中化学常考查的内容之一,一般以选择题的形式出现,如:下列各组离子在水溶液中能大量共存的是在平时的教学中,很多教师常把“大量”两个字省略,把离子在水溶液中“能否大量共存”说成“能否共存”,少了“大量”两个字,意义完全不同了。

我们知道,很多反应都是可逆反应,溶液中存在电离平衡和沉淀溶解平衡。

电离平衡如水的电离,2H2OH3O++OH-,又如一水合氨的电离2NH3·H2ONH+4+OH-。

沉淀溶解平衡如氢氧化镁的溶解平衡Mg(OH)2Mg2++2OH-,又如碳酸钙的溶解平衡,CaCO3Ca2++CO2-3。

再谈产后出血患者出血量的计算摘要:产后出血( postpartum hemorrhage) 是产科最常见、最凶险的并发症之一,是导致全球孕产妇死亡的主要原因。

准确地预估出血量,对临床上选择何种方法预防和治疗产后出血具有重要的指导意义。

临床上常用的方法有: 目测法、面积法、称重法、血红蛋白测定法以及休克指数等方法,近年又有学者研究发明了一种新型直观、较为精确的容量袋法。

产后出血( postpartum hemorrhage) 是产科最常见、最凶险的并发症之一,是孕产妇死亡的主要原因,也是导致我国孕产妇死亡的首要原因。

2010 年世界卫生组织报道,由产后出血所引起的孕妇死亡率达25%,产后出血是影响孕妇预后的主要因素之一。

准确地预估出血量,对临床上选择何种方法预防、治疗产后出血具有重要的指导意义。

研究表明,能否精确的估计产后出血量是影响产后出血发生率的重要因素之一,客观、真实的评价产后出血量,对指导临床处理病情、提高产后出血的抢救成功率意义重大。

因为产后出血量的计算方法本身对于测量效果有着重要的影响,测量方法的不同可能影响我们对以往报道的产后出血发生率的理解和认知,也对分析预防和治疗措施,以及可避免的产后出血具有重要启示,故产科医生应对产后出血的计算方法有一个详细的了解。

临床上常用的方法有目测法、面积法、称重法、血红蛋白测定法以及休克指数等方法,近年又有学者研究发明了一种新型直观、较为精确的容量袋法。

一、临床常用产后出血量的测量方法1.目测法:根据助产士的临床经验对产后出血量进行估算,此方法一直为临床广泛采用,主要原因是简单方便; 但此方法的准确性很低,具有很大的主观性,目测出血量无统一标准,往往是根据平均出血量给出结果,出血多时容易低估,出血低于平均值反而高估,易导致临床上的急性大出血被忽视。

研究发现,临床上单用目测法误差较大,实际出血量是目测法的2 倍,失血量越多目测法的准确性越低。

2.面积法: 以10 ml 血液所浸染敷料的面积作为标准,再根据产后清点敷料的数量与浸染血迹面积计算产后出血量,此方法临床操作较为简便,具有一定的实用价值。

如何制备碳酸氢钠溶液

1.准备所需材料:碳酸氢钠粉末、水、容器(如烧杯或玻璃瓶)。

2.称取适量的碳酸氢钠粉末:根据需要制备的溶液浓度和体积,称取一定质量的碳酸氢钠。

例如,若要制备10%的碳酸氢钠溶液,需要称取10克碳酸氢钠粉末。

3.准备溶液容器:将称取的碳酸氢钠粉末放入容器中。

4.加入适量的水:缓缓地向容器中加入水,同时用玻璃棒搅拌,直至碳酸氢钠粉末完全溶解。

此时,即可得到碳酸氢钠溶液。

5.调整浓度(可选):若需要调整溶液浓度,可在此基础上继续加入碳酸氢钠粉末或水,直至达到所需浓度。

6.装瓶保存:将制备好的碳酸氢钠溶液转移至干净的瓶子中,密封保存,以防受潮。

7.标示清楚:在瓶子上标明溶液名称、浓度、制备日期等信息,以便日后使用时参考。

注意事项:

1.称取碳酸氢钠粉末时,要确保称量准确,以免影响溶液浓度。

2.加入水时,要慢慢倒入,并不断搅拌,以免碳酸氢钠粉末结块或不均匀溶解。

3.制备过程中,避免与眼睛、皮肤接触,佩戴口罩和手套,以防吸入或接触到碳酸氢钠粉末。

4.碳酸氢钠溶液应密封保存,防止受潮结块。

在密封容器中,其

保质期一般为3个月左右。

5. 使用碳酸氢钠溶液时,要了解其相关特性,确保安全、有效。

如了解其灭火原理、适用范围等。

通过以上步骤,即可成功制备碳酸氢钠溶液。

在实际应用中,碳酸氢钠溶液可用于清洁、去污、中和酸度等,广泛应用于家庭和工业领域。

小苏打可以当农药使用自制有机杀虫剂防治蔬菜病虫害niuniuyumam...小苏打可防治蔬菜黄瓜病虫害。

小苏打可防治蔬菜的白粉病、炭疽病、霜霉病等病害,尤其是对大白菜、黄瓜的白粉病、炭疽病、霜霉病、豇豆煤霉病的防效最好。

用浓度0.2% 一0.5%的小苏打溶液向蔬菜上均匀喷洒,一般在黄瓜炭疽病、白粉病及豇豆煤霉病等蔬菜病害发生初期喷雾1次即可,效果不显著时,可隔日再喷1次。

(使用方法:用0.2%-0.5% 小苏打溶液向蔬菜上均匀喷洒,一般在黄瓜炭疽病、白粉病及豇豆煤霉病等蔬菜病害发生初期喷雾一次即可。

)纯生物农药一一0.5%小案碱在无公害蔬菜、瓜果..富硒帮富硒食・・・纯生物农药一一0.5%小案碱在无公害蔬菜、瓜果及中药材上的应用。

②药液渗入有害菌、虫体后,迅速蔓延,药液所含生物活性因子、蛋白质分解成有毒物质,破坏有害菌的肠中细胞,使害虫、菌在几分钟内停止取食,1-3天后因败血症及饥饿而死亡。

尤其是对蔬菜等作物的灰霉病、疫霉病、白粉病、霜霉病效果显著,特别适用在无公害蔬菜、瓜果及中药材上使用。

水稻病害、玉米病害、小麦病害、高粱病害等。

农用电生功能水获试验区农民赞誉富硒帮富硒食...农用电生功能水获试验区农民赞誉。

替代普通农药预防葡萄炭疽病、小麦条锈病以及温室蔬菜易发生的霜霉病、白粉病等主要病害的电生功能水,近年在河南、甘肃和辽宁等省试验基地试验推广,效果受到试验基地用户的赞誉。

李里特教授介绍了电生功能水在我国的研究发现:电生功能水对黄瓜白粉病、斑点病、葡萄炭疽病、番茄灰霉病、小麦条锈病等防治效果显著,达到或超过了对照农药防治效果;蔬菜作物]【漫谈保护地蔬菜病虫害防治】(三..泰岱老生影响农药杀菌剂药效的几点因素农药杀菌剂是指用于防治农林作物及其产品上有害病菌和能调节植物生长的药剂,但在实际应用中农药杀菌剂等都要按照标签标注的使用说明来使用,那么农药杀菌剂要想达到最佳的杀菌效果,有以下几方面的因素:1、药剂因素药剂影响药效的原因主要是药剂本身限定的防治对象、药剂质量和使用浓度等。

再谈碳酸氢钠溶液绍兴一中分校吴文中【酸碱性】NaHCO3溶液显碱性,这是毫无问题的,其依据也很简单:①水解:HCO3-+H2O = H2CO3+OH-K h=K w/K1=1.0×10-14/4.30×l0-7=2.34 X 10-8②的离:HCO3- = H++CO32-K2=5.61X 10-11显然,K h>> K2,理论上说,碱性较强,但实测得PH=8.3左右,且无任NaHCO3溶液浓度大小,PH基本不变。

例如:CH3COONa溶液的K h= K w/K1=1.0×10-14/1.00×l0-4.75=5.6 X 10-10,0.2molL-的CH3COONa的PH=9.02。

说明NaHCO3溶液碱性大小的异常。

理由1:NaHCO3溶液存在电离,电离得到H+,抵消了一部分OH-,碱性减弱。

理由2:NaHCO3溶液本身是一个“缓冲溶液”,观察①的水解和②的电离,可以发现加酸或者加碱,溶液的PH变化不大。

甚至可以看作,HCO3-的自偶电离:2HCO3-=CO32-+H2CO3,而难以发生“水解”,使得碱性大不。

理由3:精确计算如下:其他情况:在NaHCO3溶液浓度一定范围内,浓度越小,PH反而越大。

可能原因是碳酸氢钠分子间可能形成氢键,如下图:由于得到H2C2O62-离子,水解碱性反而增强?即水解程度大了,电离程度小了。

【稳定性】固体NaHCO3受热分解,得到Na2CO3、H2O和CO2,无争议。

在比较NaHCO3与Na2CO3性质时,学生们发现在盛有NaHCO3溶液的试管里滴入2~3滴酚酞试液,溶液显很浅的红色,说明由于NaHCO3水解,溶液显碱性,但碱性较弱。

而在盛有Na2CO3溶液的试管里滴入2~3滴酚酞试液,溶液显玫红色,说明由于Na2CO3水解程度较大,溶液碱性较强。

学生们还发现当加热这两种溶液时,两种溶液红色都加深。

对于Na2CO3溶液来说,加热溶液颜色变深的原因比较容易推测:加热使CO32-离子水解程度增大,溶液碱性增强。

而对于NaHCO3溶液加热颜色变深来说,同学们意见不一。

相关解释有两种比较有代表性:一、原因与Na2CO3溶液相似,加热使HCO3-的水解加剧。

二、由于NaHCO3热稳定性差,受热分解成Na2CO3。

Na2CO3水解程度大,溶液颜色变深。

持第一种意见者反驳理由:经在网络上查询,NaHCO3分解温度大约300℃。

加热NaHCO3溶液,温度不可能达到300℃,NaHCO3不可能分解。

持第二种意见者反驳理由:若加热使水解程度增大,当恢复原温度时,溶液颜色也应恢复。

但实验证明:即使恢复原温度,溶液颜色也不会再恢复。

于是学生们在教师指导下,做了如下探究实验:取分析纯NaHCO3,分别配制1mol/L和0.1mol/L溶液。

每种溶液分别用三支试管各取5mL。

其中一支试管用作对照,另外两支试管分别用酒精灯和80℃水浴加热,并塞上带导气管的单孔橡皮塞,将导气管插入小试管中所盛澄清石灰水中。

一、酒精灯加热,局部温度过高,1mol/L和0.1mol/L两种NaHCO3溶液均出现分解。

二、80℃水浴加热,1mol/L NaHCO3溶液出现分解,0.1mol/L NaHCO3溶液有轻微分解。

三、分解与水解有关。

1mol/L NaHCO3溶液受热水解程度加大,CO2溶解度减小,水解生成的H2CO3分解挥发出CO2,导致NaHCO3分解。

0.1mol/L NaHCO3溶液由于浓度小,水解生成的H2CO3分解成的CO2不易挥发,分解程度小。

四、水解使较浓NaHCO3溶液不需300℃以上,接近100℃就有NaHCO3分解发生。

【离子浓度大小比较】碳酸氢钠溶液中离子浓度大小的比较问题在老师之间存在着较大的分歧,最常见的观点有两种:1.C(Na+)>C(HCO3-)> C(OH-)> C(H+)> C(CO32-)2.C(Na+)> C(HCO3-)> C(OH-)> C(CO32-)> C(H+)持观点为1的认为:在碳酸氢钠溶液中每电离1mol HCO3-,便产生1mol CO32-和1mol H+,在这个基础上再考虑水的电离,而每1mol水的电离便产生1mol H+和1mol OH-因此必有C(H+)> C(CO32-);持观点2的认为:由于NaHCO3的水解而使溶液呈碱性,而碱性越强则C(H+)的值越小,而C(CO32-)的值则会越大,因此必有C(CO32-)> C(H+);仔细分析这两种观点可以看出问题的核心是C(H+)和C(CO32-)的排序问题,两种观点的分析都有一定的道理,那么哪种观点更符合实际情况呢?分析如下:一.分析问题的准备知识:1.根据气体交换动力学,CO2在气液界面的平衡时间常需数日,因此为方便起见,我们把NaHCO3溶液体系看成是封闭体系并加以研究。

2.由于C(H2CO3)/C(CO2(aq))=10-3,且CO2(aq)+H2O=H2CO3的速率很小,所以我们把CO2(aq)和H2CO3两种物质和并成一种假象物质H2CO3,且根据我们的实验和有关资料,在18-25℃时有:①Ka1={[H+][HCO3-]/[ H2CO3]}=10-6.3②Ka2={[H+][CO32-]/[HCO3-]}=10-10.3③C(H+)={ Ka1(Ka2([HCO3-]+Kw))/(Ka1+[HCO3-])}1/2④并测得在18℃时,质量分数为8%饱和NaHCO3溶液的密度为1.0581g/ml二.定性及定量分析过程:1.定性分析过程:从两种排序情况看主要的区别是C(H+)和[CO32-]的排序问题,不难想象当NaHCO3的浓度很小很小时,水的电离是主要的,此时应有C(H+)> C(CO32-);但如果是NaHCO3的浓度很大,此时溶液碱性较强,此时应有C(CO32-)> C(H+),所以该问题的关键是确定某一浓度,进而根据这一浓度确定C(H+)和C(CO32-)的排序问题。

2.定量分析过程:(1)设C(H+)= C(CO32-),则由②③可得PH=7.65,进一步结合①②③可得此时的碳酸氢钠溶液的浓度,计算结果为: C NaHCO3=10-5mol/l(2)设C(H+)< C(CO32-),按同(1)的方法进行计算并结合④的实验结果,即可得到此时的碳酸氢钠溶液的浓度应满足:1.01 mol/l>C NaHCO3>10-5mol/l(3)设[C(H+)> C(CO32-),按同(1)的方法计算,即可得到此时的碳酸氢钠溶液的浓度应满足: C NaHCO3>0三.结论:通过前面的分析知NaHCO3溶液中离子浓度的排序问题与NaHCO3的浓度大小有关,考虑到一般情况下,我们所接触到的题中NaHCO3的浓度多为大于10-5mol/l ,因此在一般情况下NaHCO3溶液中离子浓度的大小顺序为: C(Na+)> C(HCO3-)> C(OH-)> C(CO32-)> C(H+),更符合实际情况。

由于以上计算就近似的,不一定正确。

关于碳酸氢钠溶液中离子浓度问题补充如下:很有可能出现,C(Na+)> C(HCO3-)> C(CO32-)> C(OH-)> C(H+)的情况。

这是因为2HCO3-=CO32-+H2CO3的存在,其常数K=K2/K1=1.3×10-4可以认为这才是最主要的,因为①水解:HCO3-+H2O = H2CO3+OH-K h=K w/K1=1.0×10-14/4.30×l0-7=2.34 X 10-8②的离:HCO3- = H++CO32-K2=5.61X 10-11所以水解、电离占次要地位,自偶电离是主要的。

(陈进前老师的观点)【镁与碳酸氢钠溶液反应】总反应:2Mg+ 2HCO3-+H2O =Mg(OH)2·Mg CO3+2H2+CO32-因为总反应=①⨯2-②⨯2-③-④ +⑤⨯2所以总反应的平衡常数K= {k①÷(k②2⨯k③⨯k④)}⨯ K W2≈6.3×1076(因为k①是标准的氧化还原反应常数,无需平方)说明:Mg(OH )2◆镁和水反应的氧化还原反应估算常数为k①=1X1064◆碳酸二级电离常数k②= 5.61X 10-11◆Mg(OH )2沉淀溶解的k③=5.6X 10-12◆Mg CO3沉淀溶解的k④=2.24X 10-11计算方法2假设平衡后,溶液中的C(CO32-)= C(HCO3-)= C(OH-)=1molL-1则:Eθ(MgCO3)/Mg2+)=Eθ(Mg/ Mg2+) + (0.0592÷2) lg c(Mg2+)=Eθ(Mg/ Mg2+) + (0.0592÷2)lg Ksp(MgCO3)= -2.363 + (0.0592÷2)lg 2.24⨯10-11= -2.678Eθ(Mg(OH)2)/Mg2+)=Eθ(Mg/ Mg2+) + (0.0592÷2)lg c(Mg2+)=Eθ(Mg/ Mg2+) + (0.0592÷2)lg Ksp{Mg(OH)2}= -2.363 + (0.0592÷2)lg 5.6⨯10-12/2= -2.696Eθ(HCO3-/H2) =Eθ(H+/ H2) + (0.0592÷2)lg c2(H+)= Eθ(H+/ H2) + (0.0592÷2)lg K a{HCO3-}= 0 + (0.0592÷2)lg (5.61⨯10-11)2= -0.606Eθ电池=(-0.606)-(-2.696)=2.09因为(其中n=2 Eθ=2.09V)所以Kθ=1070.6=3.98⨯1070考虑到不同计算方法的误差,可以认为两种方法的计算不存在显著差异,在误差范围内,可以采用。

计算结果表明,本反应完全可以发生。

结论:该过程的平衡常数非常的大,为1070左右,是否计算错误不得而知。

但请注意的是,平衡常数大,并不等于反应速率大。

Mg(OH)2·Mg CO3是否是最后的产物有待证明。

因此写成nMg(OH)2·mMg CO3更恰当。

【CaCl2溶液与碳酸氢钠溶液反应】。