极限配合与技术测量

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:20

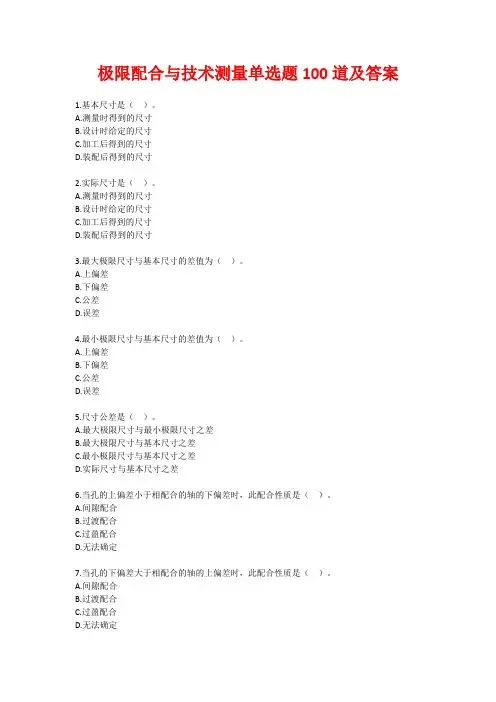

极限配合与技术测量单选题100道及答案1.基本尺寸是()。

A.测量时得到的尺寸B.设计时给定的尺寸C.加工后得到的尺寸D.装配后得到的尺寸2.实际尺寸是()。

A.测量时得到的尺寸B.设计时给定的尺寸C.加工后得到的尺寸D.装配后得到的尺寸3.最大极限尺寸与基本尺寸的差值为()。

A.上偏差B.下偏差C.公差D.误差4.最小极限尺寸与基本尺寸的差值为()。

A.上偏差B.下偏差C.公差D.误差5.尺寸公差是()。

A.最大极限尺寸与最小极限尺寸之差B.最大极限尺寸与基本尺寸之差C.最小极限尺寸与基本尺寸之差D.实际尺寸与基本尺寸之差6.当孔的上偏差小于相配合的轴的下偏差时,此配合性质是()。

A.间隙配合B.过渡配合C.过盈配合D.无法确定7.当孔的下偏差大于相配合的轴的上偏差时,此配合性质是()。

A.间隙配合B.过渡配合C.过盈配合D.无法确定8.当孔的上偏差大于相配合的轴的上偏差,且孔的下偏差小于相配合的轴的下偏差时,此配合性质是()。

A.间隙配合B.过渡配合C.过盈配合D.无法确定9.基孔制是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同()的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

A.基本偏差B.上偏差C.下偏差D.公差10.基轴制是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同()的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

A.基本偏差B.上偏差C.下偏差D.公差11.标准公差等级分为()级。

A.18B.20C.22D.2412.公差带的大小由()决定。

A.标准公差B.基本偏差C.配合公差D.实际偏差13.公差带的位置由()决定。

A.标准公差B.基本偏差C.配合公差D.实际偏差14.φ30H7/g6 是()配合。

A.间隙B.过渡C.过盈D.无法确定15.φ30H8/js7 是()配合。

A.间隙B.过渡C.过盈D.无法确定16.φ30H7/k6 是()配合。

A.间隙B.过渡C.过盈D.无法确定17.φ30H7/p6 是()配合。

A.间隙B.过渡C.过盈D.无法确定18.测量误差按其性质可分为()。

极限配合与技术测量教案教案标题:极限配合与技术测量教案教学目标:1. 了解极限配合的概念和重要性。

2. 掌握极限配合的计算方法和实际应用。

3. 理解技术测量的基本原理和方法。

4. 学会使用测量工具进行技术测量。

教学准备:1. 教学工具:投影仪、计算器、测量工具(卷尺、游标卡尺、千分尺等)。

2. 教学材料:极限配合和技术测量的相关教材和练习题。

教学过程:1. 导入(5分钟)- 利用投影仪展示一些实际生活中需要进行极限配合和技术测量的例子,引发学生对本课主题的兴趣和思考。

2. 知识讲解(15分钟)- 介绍极限配合的概念和重要性,解释在不同工程领域中的应用。

- 讲解极限配合的计算方法,包括公差的计算和配合的选择原则。

- 介绍技术测量的基本原理和方法,包括测量误差的概念和常见的测量工具。

3. 实例演练(20分钟)- 提供几个极限配合的实例,让学生运用所学知识进行计算和分析。

- 引导学生讨论实际工程中选择合适配合的因素,并解释其影响。

4. 小组合作(15分钟)- 将学生分成小组,每个小组选择一个实际工程项目进行技术测量。

- 要求学生使用测量工具进行测量,并记录测量结果。

- 学生之间互相讨论和比较测量结果,分析可能的误差来源。

5. 总结(10分钟)- 回顾本节课所学内容,强调极限配合和技术测量在工程中的重要性。

- 概括极限配合的计算方法和技术测量的基本原理。

- 鼓励学生在实际生活中注意极限配合和技术测量的应用,并提出问题和疑惑。

6. 作业布置(5分钟)- 布置相关的练习题,巩固学生对极限配合和技术测量的理解和应用能力。

- 鼓励学生自主查找更多实例,并进行计算和分析。

教学延伸:1. 针对学生的不同水平和兴趣,可以提供更复杂的极限配合实例和技术测量项目,挑战他们的思维和解决问题的能力。

2. 引导学生进行实际工程项目的实践操作,让他们亲自体验极限配合和技术测量的过程,增强实际操作能力。

3. 鼓励学生进行小组报告,分享他们在实践中的发现和经验,促进学生之间的交流和合作。

极限配合与技术测量基础教案第一章:概述1.1 课程介绍了解极限配合与技术测量基础课程的目的和意义。

理解课程的内容和要求。

1.2 极限配合的概念解释极限配合的定义。

介绍极限配合的应用范围。

1.3 技术测量概述介绍技术测量的基本概念。

解释技术测量的重要性和应用。

第二章:极限配合的基本原理2.1 极限配合的基本参数介绍极限配合的三个基本参数:基本尺寸、公差和配合。

解释这些参数之间的关系。

2.2 极限配合的分类介绍极限配合的分类:间隙配合、过盈配合和过渡配合。

解释每种配合的特点和应用。

2.3 极限配合的选用介绍如何选择合适的极限配合。

解释选择极限配合时需要考虑的因素。

第三章:技术测量基础3.1 测量概述介绍测量的基本概念。

解释测量的重要性和应用。

3.2 测量工具和仪器介绍常用的测量工具和仪器。

解释每种工具和仪器的使用方法和注意事项。

3.3 测量误差与精度解释测量误差和精度的概念。

介绍如何减小测量误差和提高测量精度。

第四章:尺寸公差与配合设计4.1 尺寸公差的概念解释尺寸公差的概念。

介绍尺寸公差的作用和意义。

4.2 配合设计的原则介绍配合设计的原则。

解释每种原则的应用和注意事项。

4.3 配合设计的实例给出配合设计的实例。

解释如何解决实际问题并进行配合设计。

第五章:测量技术在工程中的应用5.1 测量技术在机械工程中的应用介绍测量技术在机械工程中的应用。

解释测量技术在机械工程中的重要性。

5.2 测量技术在汽车工程中的应用介绍测量技术在汽车工程中的应用。

解释测量技术在汽车工程中的关键作用。

5.3 测量技术在其他工程领域的应用介绍测量技术在其他工程领域的应用。

解释测量技术在不同领域中的重要性。

第六章:极限配合的应用案例分析6.1 案例一:机械零件的配合设计分析一个机械零件的配合设计案例。

解释如何根据零件的功能和制造条件选择合适的极限配合。

6.2 案例二:装配过程中的配合问题解决分析一个装配过程中出现的配合问题。

解释如何通过调整配合公差来解决装配问题。

一、名词解释1、加工误差:零件的实际尺寸和理论上的绝对准确尺寸之差称为加工误差。

2、尺寸误差:加工后零件某处的实际尺寸对理想尺寸的偏差量。

3、形状误差:加工后零件上实际的线或面对理想形状的偏差量。

4、位置误差:实际零件形体上的点、线、面对各自要求的理想方向和理想位置的偏差量。

5、表面轮廓误差:零件加工表面上的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状对理想轮廓的偏差量。

6、公差:零件的尺寸、几何形状、几何位置关系及表面轮廓参数数值允许变动的范围。

7、互换性:在制成同一规格的零件中,不需要作任何挑选或附加加工就可以直接使用,组装成部件或整机,并能到达设计要求。

8、孔:通常指工件的圆柱形内表面,也包括非圆柱形内表面(由两个平行平面或切面形成的包容面)9、轴:通常指工件的圆柱形外表面,也包括非圆柱形外表面(由两个平行平面或切面形成的被包容面)10、尺寸:以特定单位表示线性尺寸的数值。

11、基本尺寸:零件的基本尺寸是设计时给定的,是根据零件的使用要求,通过计算、实验或经验确定的。

12、实际尺寸:通过测量获得的某一孔、轴的尺寸。

13、局部实际尺寸:一个孔或轴的任意横截面中的任一距离,即在任何两相对点之间测得的距离。

14、极限尺寸:一个孔或轴允许的尺寸的两个界限值。

15、尺寸偏差:某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸)减去其基本尺寸所得的代数差。

16、上偏差:最大极限尺寸减去其基本尺寸所得的代数差。

17、下偏差:最小极限尺寸减去其基本尺寸所得的代数差。

18、极限偏差:上偏差、下偏差称为极限偏差。

19、尺寸公差:允许尺寸的变动量,大小等于最大极限尺寸与最小极限尺寸之差,或上偏差与下偏差之差。

20、配合:基本尺寸相同、相互结合的孔和轴公差带之间的位置关系。

21、间隙配合:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为正值,即具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。

22、过盈配合:孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负值,即具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。

极限配合与技术测量基础教案一、教学目标1. 了解极限配合与技术测量的基本概念和作用。

2. 掌握尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的基本知识。

3. 学会使用量具进行尺寸测量,并能够进行简单的尺寸控制。

二、教学内容1. 极限配合与技术测量的基本概念和作用1.1 极限配合的概念1.2 技术测量的重要性2. 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度2.1 尺寸公差2.2 形状和位置公差2.3 表面粗糙度三、教学重点与难点1. 教学重点:1.1 极限配合的基本概念1.2 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的定义和应用2. 教学难点:2.1 尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的计算和应用四、教学方法1. 采用讲授法,讲解极限配合与技术测量的基本概念和作用。

2. 采用案例分析法,分析尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度的实际应用。

3. 采用实践操作法,让学生亲自动手使用量具进行尺寸测量。

五、教学准备1. 教学材料:教案、PPT、测量工具(卡尺、千分尺、量块等)。

2. 教学环境:教室、实验室。

教案内容:第一节:极限配合与技术测量的基本概念和作用一、导入讲解极限配合的概念,引导学生了解极限配合在工程中的重要性。

二、极限配合的基本概念1. 讲解极限配合的定义。

2. 讲解上偏差和下偏差的含义。

三、技术测量的重要性1. 讲解技术测量在工程中的作用。

2. 强调准确测量对产品质量和安全的重要性。

第二节:尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度一、尺寸公差1. 讲解尺寸公差的定义。

2. 讲解尺寸公差的表示方法。

二、形状和位置公差1. 讲解形状和位置公差的定义。

2. 讲解形状和位置公差的表示方法。

三、表面粗糙度1. 讲解表面粗糙度的定义。

2. 讲解表面粗糙度的表示方法。

第三节:尺寸测量一、测量工具的使用1. 讲解卡尺的使用方法。

2. 讲解千分尺的使用方法。

3. 讲解量块的使用方法。

二、尺寸测量实例1. 进行实际尺寸测量,让学生亲自动手操作。

极限配合与技术测量基础教案一、教学目标1. 让学生了解极限配合的基本概念和意义。

2. 使学生掌握极限配合的计算方法和应用技巧。

3. 让学生熟悉技术测量的基础知识和常用测量工具。

4. 培养学生进行实际操作和解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 极限配合的基本概念:极限、公差、配合等。

2. 极限配合的计算方法:标准公差、基本偏差、配合制度等。

3. 极限配合的应用实例:尺寸链、装配精度等。

4. 技术测量基础知识:测量概念、测量工具、测量误差等。

5. 常用测量工具的使用方法:卡尺、千分尺、百分表、测微等。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解极限配合的基本概念、计算方法和应用实例。

2. 采用演示法,展示常用测量工具的使用方法和测量过程。

3. 采用实践操作法,让学生动手进行实际测量,提高实际操作能力。

4. 采用案例分析法,分析实际问题,培养学生解决实际问题的能力。

四、教学准备1. 教学PPT:包含极限配合与技术测量基础的相关内容。

2. 测量工具:卡尺、千分尺、百分表、测微等。

3. 实物模型:展示尺寸链、装配精度等实例。

4. 练习题:用于巩固所学知识。

五、教学过程1. 导入新课:介绍极限配合与技术测量基础的重要性。

2. 讲解基本概念:讲解极限、公差、配合等基本概念。

3. 讲解计算方法:讲解标准公差、基本偏差、配合制度的计算方法。

4. 讲解应用实例:讲解尺寸链、装配精度等实例。

5. 演示测量工具使用:演示卡尺、千分尺、百分表、测微等工具的使用方法。

6. 实践操作:让学生动手进行实际测量,巩固所学知识。

7. 案例分析:分析实际问题,培养学生解决实际问题的能力。

8. 课堂小结:总结本节课的主要内容和知识点。

9. 布置作业:让学生课后巩固所学知识。

六、教学评价1. 评价方式:过程性评价与终结性评价相结合,以过程性评价为主。

2. 评价内容:a. 学生对极限配合的基本概念的理解和掌握程度。

b. 学生对极限配合计算方法的运用能力。

《极限配合与技术测量》课程标准一、课程名称:极限配合与技术测量(56课时)二、适用专业:数控技术应用专业、机械加工技术三、前言《极限配合与技术测量技术》是机械类专业必修的一门技术基础课。

它以数学、机械制图、金属材料等课程为基础,为培养学生确立互换性、标准化以及公差与配合的基本概念;掌握公差与配合标准、极限与配合制、计量和测量知识;为学习有关后续课程、专业课程打基础,对实现生产一线应用型技术人才的培养目标,具有十分重要的作用。

四、课程目标1、知识目标(1)初步认识公差配合与技术测量技术的基本范畴。

(2)通过对课程的学习,及对各具体工程事物的技术规范和标准的要求,进行广泛的分析、综合、比较、归纳、概括等认知活动及练习活动,培养思维能力和解决问题的能力。

2、技能目标掌握极限配合与技术测量技术的基本知识,应会用有关的公差配合标准,具有选用公差配合的初步能力(),能正确选用量具量仪,会进行一般的技术测量工作,会设计常用量规,并为今后的学习与工作打下良好的基础。

3、关键能力(1)解决问题:能够自主正确分析问题,并能提出解决方案;(2)自主学习:能够自主学习并掌握新知识、新技能;(3)负责耐劳:能够在一定目标下,负责、踏实、稳定、注重质量地完成工作任务;(4)人际沟通:具有较复杂地书面和口头表达能力;五、教学设计思路本课程标准的总体设计思路:将“示范与讲解'、"实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;变三段式课程体系为任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;变知识学科本位为职业能力本位,打破传统的以“了解”、“掌握”为特征设定的学科型课程目标,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统的知识传授方式,创设企业工作情景,采用项目训练的模式,按“看”、“练”、“思”、“考”的顺序,依据工作任务的难易程度组织教学,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力和理论基础。