暴雨强度公式推求方法探讨

- 格式:pdf

- 大小:96.49 KB

- 文档页数:4

浙江省暴雨强度公式浙江省作为中国东部沿海地区的经济大省,其气候特点主要为亚热带季风气候,具有四季分明、雨水充沛的特点。

近年来,随着全球气候变化的加剧,极端天气事件频发,暴雨强度也呈现出日益增加的趋势。

因此,了解和掌握浙江省暴雨强度的计算公式对于城市规划、防洪减灾等方面具有重要意义。

一、暴雨强度公式的定义暴雨强度公式是用来计算某一地点在单位时间内的降雨量大小的公式。

在浙江省,暴雨强度公式通常采用以下形式:Q = (1242/t+4.48)/5.62其中,Q为暴雨强度(单位:毫米/分钟),t为时间(单位:分钟),该公式适用于浙江省大部分地区的暴雨强度计算。

二、暴雨强度公式的应用1、城市规划在城市规划中,暴雨强度的计算对于排水系统的设计至关重要。

根据暴雨强度公式,可以计算出不同区域的暴雨强度,进而确定排水系统的规模和设计标准。

同时,还可以根据暴雨强度公式对城市的防洪标准进行评估和优化,确保城市安全。

2、防洪减灾在防洪减灾方面,暴雨强度公式可以为相关部门提供决策依据。

根据暴雨强度公式,可以预测出某一地区的降雨量大小,进而评估该地区的洪涝风险。

同时,可以根据暴雨强度公式对水库的蓄水量进行合理调整,避免因降雨过多导致洪涝灾害的发生。

三、暴雨强度公式的解析1、系数调整在暴雨强度公式中,系数的调整是根据不同地区的地理、气候条件而定的。

因此,在应用暴雨强度公式时,需要根据当地的具体情况进行系数调整,以确保计算结果的准确性。

2、时间尺度暴雨强度公式中的时间尺度是分钟,这意味着计算出的降雨量是每分钟的平均降雨量。

在实际应用中,可以根据需要将时间尺度进行调整,如将分钟调整为小时或日等,以适应不同的需求。

四、总结浙江省暴雨强度公式的应用与解析对于城市规划、防洪减灾等方面具有重要意义。

通过掌握暴雨强度公式,可以更加准确地预测降雨量大小,进而为相关部门的决策提供有力支持。

在应用暴雨强度公式时需要注意系数的调整以及时间尺度的选择,以确保计算结果的准确性。

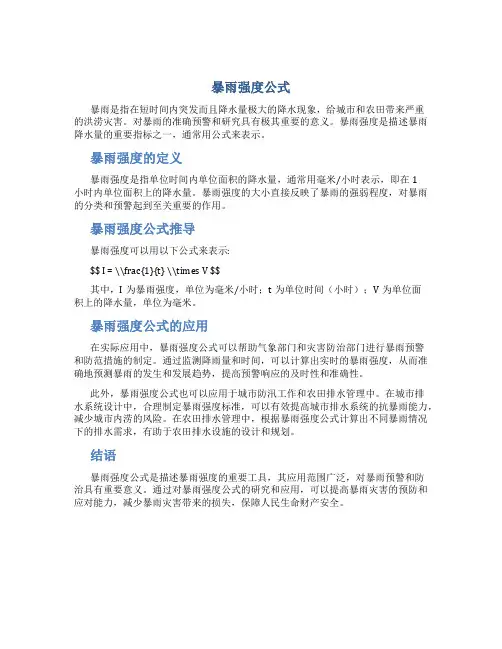

暴雨强度公式

暴雨是指在短时间内突发而且降水量极大的降水现象,给城市和农田带来严重

的洪涝灾害。

对暴雨的准确预警和研究具有极其重要的意义。

暴雨强度是描述暴雨降水量的重要指标之一,通常用公式来表示。

暴雨强度的定义

暴雨强度是指单位时间内单位面积的降水量,通常用毫米/小时表示,即在1

小时内单位面积上的降水量。

暴雨强度的大小直接反映了暴雨的强弱程度,对暴雨的分类和预警起到至关重要的作用。

暴雨强度公式推导

暴雨强度可以用以下公式来表示:

$$ I = \\frac{1}{t} \\times V $$

其中,I为暴雨强度,单位为毫米/小时;t为单位时间(小时);V为单位面

积上的降水量,单位为毫米。

暴雨强度公式的应用

在实际应用中,暴雨强度公式可以帮助气象部门和灾害防治部门进行暴雨预警

和防范措施的制定。

通过监测降雨量和时间,可以计算出实时的暴雨强度,从而准确地预测暴雨的发生和发展趋势,提高预警响应的及时性和准确性。

此外,暴雨强度公式也可以应用于城市防汛工作和农田排水管理中。

在城市排

水系统设计中,合理制定暴雨强度标准,可以有效提高城市排水系统的抗暴雨能力,减少城市内涝的风险。

在农田排水管理中,根据暴雨强度公式计算出不同暴雨情况下的排水需求,有助于农田排水设施的设计和规划。

结语

暴雨强度公式是描述暴雨强度的重要工具,其应用范围广泛,对暴雨预警和防

治具有重要意义。

通过对暴雨强度公式的研究和应用,可以提高暴雨灾害的预防和应对能力,减少暴雨灾害带来的损失,保障人民生命财产安全。

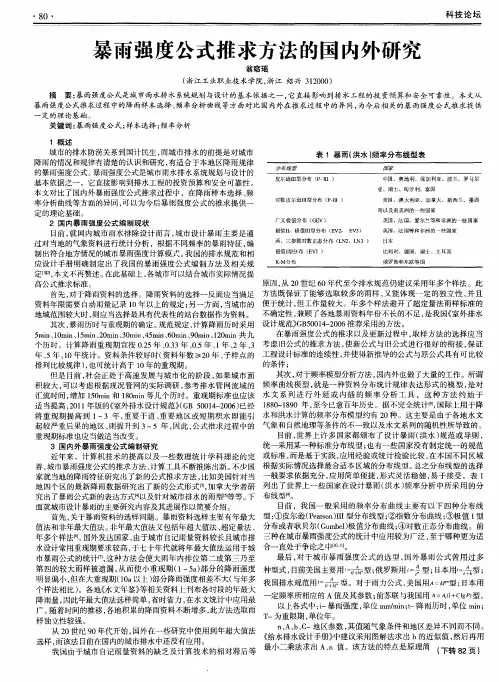

暴雨强度公式推求研究近年来由于气候的变暖和城镇化进程的加快,极端降雨事件频现,由此往往会导致排水系统排水不畅,甚至造成“内涝”的发生。

这就对城镇排水系统提出了更加严格的要求。

暴雨强度公式是城镇雨水排水系统设计的依据,直接影响着工程的投资和城市的安全。

然而,我国许多大城市所用暴雨强度公式多为上世纪80年代所编,在实际运用时存在诸多问题,更广泛的中小城市(镇)根本就没有编制过暴雨强度公式,只能套用邻近大城市的暴雨强度公式,这种做法显然不稳妥。

吴堡县的情况属于后者,因此迫切需要编制反映吴堡县暴雨规律的暴雨强度公式,以指导排水系统的规划和设计。

本文以吴堡县气象局提供的1995~2014年的原始降雨资料为基础,通过年最大值法和非年最大值法选样对比分析、三种频率曲线对原始降雨样本资料的频率调整,获得3组i-t-P数据表,然后运用4种求解非线性参数方程的方法推求出12组暴雨强度公式,以各种方法拟合的均方根误差结合计算值与实际值的差率为衡量标准,比选出最优的频率分布线型和最佳的吴堡县暴雨强度总公式和分公式。

对比分析两种选样方法得出,年最大值法较非年最大值法有选样简单、资料易得、独立性好、高重现期雨强合理、应用范围广等诸多优点,因此本文采用年最大值法选样。

以年最大值法选出的样本,分别采用三种频率曲线对样本资料进行频率调整,通过比较拟合误差得出皮尔逊III型分布曲线拟合效果最好、耿贝尔分布曲线次之、指数分布曲线拟合效果最差。

由三种频率曲线调整的3组i-t-P数据表为源数据,采用4种求参方法优化出12组暴雨强度公式,拟合结果表明:在同一分布曲线下4种优化算法的优劣顺序依次为麦夸尔特法、高斯牛顿法、黄金分割法、最小二乘法;在同一求参方法下3种分布曲线的优劣顺序依次为耿贝尔分布曲线、指数分布曲线、皮尔逊III 型分布曲线,这与频率调整结果不一致。

因此,在优选暴雨强度公式的最佳频率调整模型时应综合考虑原始降雨资料的规律特征、频率调整以及推求公式的拟合误差等诸多因素。

暴雨强度公式1. 引言暴雨强度是指单位时间内雨水降落的速度。

它在城市规划、水资源管理以及工程建设等领域中起着重要的作用。

准确计算暴雨强度对于评估洪水风险、设计排水系统以及预防城市内涝等问题至关重要。

本文将介绍一种常用的暴雨强度计算公式,以便读者能够了解和使用此公式进行相关计算。

2. 暴雨强度公式的背景暴雨强度公式是通过将观测到的降雨量与对应的持续时间进行分析,以推导出雨水降落的速度。

这样的公式通常基于统计方法,将历史降雨数据的分布模式与所关注的持续时间作比较。

3. 暴雨强度公式示例常见的暴雨强度计算公式为:I = (P/T) * K其中, - I 表示暴雨强度(mm/h); - P 表示持续时间为 T(小时)的降雨总量(mm); - K 是一个调整参数,常称为折减系数,用以修正统计处理过程中的误差。

实际应用中,K 值的选取需要结合具体的项目背景和实地观测数据。

不同的研究领域和地理位置可能会对此参数的选择有所不同。

4. 暴雨强度计算示例为了更好地理解暴雨强度计算公式的应用,我们将以一个具体的示例进行计算。

假设某地区在4小时内共收集到100毫米的降雨量,我们希望计算这段时间内的暴雨强度。

将示例值代入公式:I = (100/4) * K在这个示例中,为了简化计算,我们将假设 K 值为 1。

所以,根据计算公式,暴雨强度 I 为:I = 25 mm/h5. 注意事项在使用暴雨强度公式进行计算时,需要注意以下几个方面:1.数据质量:准确的降雨数据是计算准确暴雨强度的关键。

所选取的降雨数据应具有足够的覆盖范围和适当的分辨率;2.调整参数的选择:K 值的选取需要基于实际观测数据和特定项目的背景。

不同的研究领域和地理位置对 K 值可能有不同的要求;3.公式适用性:暴雨强度公式通常适用于特定的范围和条件。

在应用时,应确保公式的适用性,并考虑特定的环境和应用场景。

6. 结论暴雨强度公式是评估洪水风险、设计排水系统以及预防城市内涝等问题所必需的工具。

城市暴雨强度公式推求的依据与方法确定2.1 城市暴雨强度公式推求的依据根据我国《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)的规定,推求城市暴雨强度公式时要遵循下列规定:1.资料年数各地降雨的丰水年和枯水年的一个循环周期平均约为10年。

暴雨强度公式要求自记雨量资料能够反映当地的暴雨强度规律,10年记录是最低要求,并且必须是连续的10年。

因此,降雨统计资料年数应大于10年,当然,统计的资料年限越长,就越能反映出当地的暴雨强度规律。

2.计算降雨历时和计算降雨重现期计算降雨历时采用9 个历时,即5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

计算降雨重现期一般统计到10年,按0.25、0.33、0.5、1、2、3、5、10年统计。

当有需要或资料条件较好时,也可以统计高于10年的重现期(如20、50、100年的重现期)。

3.雨样个数雨样个数的选取应根据最低计算重现期确定。

目前我国各城市最低计算重现期一般是0.25年或0.33年,当最低计算重现期为0.25年时,平均每年每个历时选取4个最大雨样;当最低计算重现期为0.33年时,平均每年每个历时选取3个最大雨样。

由于任何一场被选取的降雨不一定9个历时的降雨强度值都被选取,因此实际选取的降雨数量要比所需雨样个数多。

4.频率调整选取的各历时降雨资料一般应采用频率曲线加以调整。

当精度要求不太高时,可采用经验频率曲线,该方法简单,但是精度较低;当精度要求较高时,采用皮尔逊-III型分布曲线或指数分布曲线等理论频率曲线,根据确定的频率曲线,得出i-t-P 表以供推求公式使用。

5.暴雨强度公式的形式采用如(2-1)式所示的公式作为中国城市暴雨强度公式的形式,能够比较全面地反映我国大多数地区的暴雨强度变化规律,包含了n t A i =、)(b t A i +=和m P A A 1=等多种形式。

n b t P C A i )()lg 1(1++= (2-1)式中 i —— 降雨强度(mm/min);P —— 重现期(a );t —— 降雨历时(min);A 1、C 、b 、n ——地方参数。

全国各城市暴雨强度公式研究与应用随着全球气候变化日趋严重,暴雨频率和强度的增加成为了当前气象学领域亟需解决的问题。

为了科学地预测并应对暴雨天气,研究全国各城市暴雨强度公式成为了一项重要的课题。

本文将从理论探讨和实际应用两个方面探讨全国各城市暴雨强度公式的研究与应用。

一、暴雨强度公式的理论探讨暴雨强度公式是通过分析大量历史降雨数据和气象要素,总结出的描述暴雨强度与各种因素之间关系的数学模型。

不同地区的暴雨强度公式存在差异,主要受到地理环境、气象条件、季节等因素的影响。

1. 暴雨强度公式的基本原理暴雨强度公式的基本原理是分析暴雨降水过程中的降水量、时长、频率等要素,通过建立数学模型来揭示暴雨强度与这些要素之间的关系。

常用的数学模型包括多项式回归模型、指数模型、经验公式等,这些模型可以根据具体的研究对象和数据类型进行选择和应用。

2. 影响暴雨强度的因素影响暴雨强度的因素多种多样,包括地理环境、季节、气象条件等。

地理环境因素如地形、植被、河流等对暴雨强度有重要影响。

季节因素会导致不同季节的暴雨强度表现出不同的规律。

气象条件如气温、湿度、风速等也会对暴雨强度产生影响。

研究暴雨强度公式需要综合考虑这些因素,以求得更准确的结果。

二、暴雨强度公式的应用暴雨强度公式的应用可以帮助气象学家、城市规划者、水利工程师等科研和实践工作者更好地理解和应对暴雨天气。

下面将重点介绍暴雨强度公式在城市规划和应急管理两个方面的应用。

1. 城市规划方面的应用城市规划方面,暴雨强度公式的应用可以帮助制定合理的排水方案和建筑物设计标准。

通过研究暴雨强度公式,可以预测不同暴雨强度等级下的降雨量,并据此合理规划城市雨水排放系统,使城市在暴雨天气中能够有效排除降雨,减少洪涝灾害的发生。

此外,暴雨强度公式还可以为建筑物的设计提供参考标准,确保建筑物在暴雨天气中的抗洪能力。

2. 应急管理方面的应用暴雨强度公式在应急管理方面的应用主要体现在预警和救援方面。

暴雨强度公式的简便推求方法传统的推导方法是通过假设降水过程服从指数分布,然后通过统计分析得到公式的形式。

然而,这种方法需要大量的数据和复杂的数学处理,而且在数据有限的情况下效果不好。

下面介绍一种简便推导方法,即通过合理的假设和逻辑推理来得到暴雨强度公式的近似表达式。

首先,我们需要从物理意义上理解暴雨过程。

暴雨通常是由大气中的水蒸气凝结形成的云滴聚集而成的,其主要受到大气中水汽含量、云滴的形成和发展过程、云中温度、湿度和风速等因素的影响。

假设暴雨过程中单位时间内降水量的大小与降水的频率和强度有关。

因此,我们可以假设暴雨过程中的单位时间内降水量服从泊松分布,并且假设暴雨事件的发生概率与降水强度成正比。

这样,我们可以推导出暴雨强度与时间的关系。

设暴雨强度为I,单位时间内降水量为P,降水频率为λ,则根据泊松分布的定理,有:P=I*Δt*λ其中,Δt为时间间隔。

假设单位时间内发生暴雨事件的概率为p,则p与λ成正比,即:p=k*λ其中,k为比例系数。

将上述两个式子合并,得到:P=I*Δt*(p/k)进一步化简,可得:P=(I*p/k)*Δt假设单位时间内降水量的平均值为Q,则有:Q=(I*p/k)*ΔtQ=I*p/kσ=f*(I*p/k)其中,f为比例系数。

根据正态分布的性质,可以得到单位时间内降水量超过一些阈值的概率为:Pr(P>P0)=Pr(z>(P0-Q)/σ)=1-Φ((P0-Q)/σ)其中,Φ(x)为标准正态分布的累积概率函数。

假设单位时间内降水量超过一些阈值P0的概率为p0,则有:p0=1-Φ((P0-Q)/σ)上述公式可以通过统计分析得到。

综上所述,我们通过逻辑推理和合理假设,得到了暴雨强度公式的近似表达式:I=Q*k/p其中,Q为单位时间内降水量的平均值,k为比例系数,p为暴雨事件的发生概率。

通过进一步的实际观测和数据分析,可以确定具体的比例系数和暴雨事件发生概率的值,从而得到更加准确的暴雨强度公式。

暴雨强度公式i=A /t n 中参数的推求,用试摆法对暴雨强度公式i =A /(t+b )n

中参数的推求,应用非线性最小二乘法(计算程序)推求暴雨强度公式i =A 1(1+C lg T )/(t+b )n 中的参数*

, 推求无自记雨量记录地区的暴雨强度公式,利用等值线图求暴雨强度。

另外针对管道排水设计的具体计算公式为:

q=288745( 1+ 0794 LgP )/( t + 188)

0.81

式中q--设计暴雨强度(立升/秒;公顷); P--设计重现期(P =1); t--降雨历时(分钟), t=t 1+mt 2。

; t 1--地向集水时问;取t 1-10分钟; t 2--雨水在管道内的流行时间(分钟); m--延缓系数,暗管取m=2.

雨水设计流量应按下列公式计算:

Q=ΨqA

式中Q--雨水设计流量(立升/秒); q--设计暴雨强度(立升/秒,公顷); w--径流系数: 商业区=0.85; 居住区=0.80; 工业区=0.75

A--汇水面积(公顷)。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求。

2024全国各城市暴雨强度公式

2024年全国各城市暴雨强度可以用如下公式表示:

I=0.0633*P^0.733,

其中,I表示暴雨强度(毫米/小时),P表示暴雨频率(天/年)。

这个公式是根据大量的观测数据进行统计分析得到的,它描述了暴雨

强度和暴雨频率之间的关系。

这个公式在气象和水文领域被广泛应用,可

以用来预测不同频率的暴雨事件下的暴雨强度。

在这个公式中,指数0.733表示了暴雨频率对于暴雨强度的影响程度。

这个指数的数值越大,暴雨频率对于暴雨强度的影响就越显著。

而

0.0633是一个常数,表示了基本的暴雨强度。

需要注意的是,这个公式是基于统计规律得出的,虽然可以作为一种

参考,但并不一定适用于所有的城市。

因为不同地区的气候、地形和降水

特点等因素都会对暴雨强度产生影响。

因此,在实际应用中,还需要考虑

一些地区特定的因素,如地形对于降水的影响、气象系统的特点等。

另外,需要注意的是,这个公式只描述了暴雨强度和暴雨频率之间的

统计关系,并不能直接用来预测具体的暴雨事件。

要预测具体的暴雨事件,还需要考虑更多的因素,如降雨系统的演变、气象要素的变化等。

总之,2024年全国各城市暴雨强度可以通过公式I=0.0633*P^0.733

来描述。

这个公式可以作为一种参考,用来预测不同频率的暴雨事件下的

暴雨强度。

但需要注意的是,实际应用中还需要考虑一些地区特定的因素,并且这个公式只描述了统计关系,并不能直接用于预测具体的暴雨事件。

设计暴雨强度计算公式引言:暴雨是指短时间内降水量极大的降雨过程,通常由于对下垫面的影响很大,容易引发洪涝灾害。

因此,对暴雨强度的准确计算和预测对于防灾减灾工作至关重要。

设计暴雨强度计算公式是一种常用的方法,通过该公式可以预测未来一段时间内的暴雨强度,并提供给设计与规划工作参考。

一、定义:设计暴雨强度是指在设定的时间内,设计洪水位下的洪水降雨强度。

二、常用设计暴雨强度计算公式:常见的设计暴雨强度计算公式包括经验公式和统计学方法。

1. 经验公式:经验公式是根据历史降雨数据统计得出的经验关系,它的计算方式简单,适用范围广。

常见的经验公式有:1.1 江苏省经验公式:I = 0.9 P^0.52其中,I表示暴雨强度(mm/h),P表示设计周期内的暴雨量(mm)。

1.2 广东省经验公式:I = 0.39 P^0.59其中,I表示暴雨强度(mm/h),P表示设计周期内的暴雨量(mm)。

2. 统计学方法:统计学方法是利用历史洪水资料进行统计分析,利用概率统计原理建立的发生频率与暴雨强度之间的经验关系。

常见的统计学方法有:2.1 极值统计分析法:利用极值统计理论,通过对历史洪水资料的统计分析,建立暴雨强度与频率之间的经验关系。

常用的方法有皮尔逊Ⅲ型分布法、爱德华Ⅲ型分布法等。

2.2 概率分布转换法:通过将洪水降雨量序列转换为标准正态分布(或其他理论分布),建立暴雨强度与频率之间的统计关系。

常用的方法有洪水频率分析、降尺度模型等。

3. 基于物理原理的计算方法:基于物理原理的计算方法是通过分析气象要素、下垫面特征等因素,建立地区性的暴雨强度与频率之间的关系。

常用的方法有降水-径流模型、气象雷达与卫星监测资料等。

三、应用:设计暴雨强度计算公式广泛应用于水利工程、城市排水系统规划与设计、防洪减灾工作等领域。

通过计算得出的暴雨强度可用于确定洪水位、设计下水道容量、制定防洪标准、规划城市绿地等。

总结:设计暴雨强度计算公式是一种常用的方法,通过经验公式、统计学方法和基于物理原理的计算方法可以得出未来一段时间内的暴雨强度。

暴雨强度公式的简便推求方法[方法]:采用粒子群算法优化各重现期统一的综合暴雨强度公式的参数,直接推求综合暴雨强度公式。

一种暴雨强度公式确定方法,所述暴雨强度公式的形式为:其中,A1、C、b、n为地方参数,A1为雨力参数,C为雨力变动参数,b为降雨历时修正参数,n为暴雨衰减指数,q为设计暴雨强度,单位是L/(s·hm2),P 为设计暴雨重现期,单位是a即annually,t为降雨历时,单位是min;该方法包括:步骤1:查询当地的历史暴雨强度公式,获取历史暴雨强度公式中的各地方参数,同时获得确定历史暴雨强度公式所采用降雨数据的时间段即N年;步骤2:获取确定历史暴雨强度公式所采用降雨数据的时间段之后的新降雨数据的时间段即M年,确保新降雨数据的时间段在历史暴雨强度公式的确定过程中未被应用过;步骤3:按照确定暴雨强度公式的降雨历时要求和重现期要求,根据历史暴雨强度公式的地方参数以及确定历史暴雨强度公式所采用降雨数据的时间段反推历史暴雨强度公式推求时所用的历史ITP表;步骤4:对历史ITP表中不同的降雨历时分别用P-III分布函数和指数分布函数进行拟合,选取拟合误差最小的分布函数形式,反推不同频次的历史降雨数据;步骤5:采用年最大值法对步骤2获取的新降雨数据进行取样处理,并把取样得到的新降雨数据和历史降雨数据进行融合处理,得到融合后的降雨数据;步骤6:对融合后的降雨数据,再次利用P-III分布函数和指数分布函数进行频率分析,得到频率曲线,利用按照最小误差的原则选取的最优频率曲线得到全信息ITP表;步骤7:在全信息ITP表的基础上,采用已知多种暴雨强度公式推求方法,进行暴雨强度公式的地方参数推求,并按照最小误差的原则筛选最优地方参数得到暴雨强度公式的最优的地方参数,进而获得最优的新的暴雨强度公式。

所述步骤7中已知多种暴雨强度公式推求方法,包括四参数最小二乘法、三参数最小二乘法、三点等差线法、计算机搜索法、曲面拟合法、曲面搜索法、最速下降法、牛顿迭代法、带因子迭代法、高斯-牛顿法、麦夸尔特法、超定位分法、遗传算法、加速遗传算法、达尔文法。

城市暴雨强度公式推求的依据与方法确定2.1 城市暴雨强度公式推求的依据根据我国《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)的规定,推求城市暴雨强度公式时要遵循下列规定:1.资料年数各地降雨的丰水年和枯水年的一个循环周期平均约为10年。

暴雨强度公式要求自记雨量资料能够反映当地的暴雨强度规律,10年记录是最低要求,并且必须是连续的10年。

因此,降雨统计资料年数应大于10年,当然,统计的资料年限越长,就越能反映出当地的暴雨强度规律。

2.计算降雨历时和计算降雨重现期计算降雨历时采用9 个历时,即5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

计算降雨重现期一般统计到10年,按0.25、0.33、0.5、1、2、3、5、10年统计。

当有需要或资料条件较好时,也可以统计高于10年的重现期(如20、50、100年的重现期)。

3.雨样个数雨样个数的选取应根据最低计算重现期确定。

目前我国各城市最低计算重现期一般是0.25年或0.33年,当最低计算重现期为0.25年时,平均每年每个历时选取4个最大雨样;当最低计算重现期为0.33年时,平均每年每个历时选取3个最大雨样。

由于任何一场被选取的降雨不一定9个历时的降雨强度值都被选取,因此实际选取的降雨数量要比所需雨样个数多。

4.频率调整选取的各历时降雨资料一般应采用频率曲线加以调整。

当精度要求不太高时,可采用经验频率曲线,该方法简单,但是精度较低;当精度要求较高时,采用皮尔逊-III型分布曲线或指数分布曲线等理论频率曲线,根据确定的频率曲线,得出i-t-P 表以供推求公式使用。

5.暴雨强度公式的形式采用如(2-1)式所示的公式作为中国城市暴雨强度公式的形式,能够比较全面地反映我国大多数地区的暴雨强度变化规律,包含了n t A i =、)(b t A i +=和m P A A 1=等多种形式。

n b t P C A i )()lg 1(1++= (2-1)式中 i —— 降雨强度(mm/min);P —— 重现期(a );t —— 降雨历时(min);A 1、C 、b 、n ——地方参数。

暴雨强度公式参数率定方法朱颖元根据实测雨强记录,用最小二乘法为准则的高斯—牛顿迭代法直接求解暴雨公式的参数,算法简单,可以减少计算误差,提高参数的精度。

1 问题的提出短历时暴雨强度公式是城市排水设计中推求雨水量的公式,常用的型式为:(1)式中n——暴雨衰减指数b——时间参数A——雨力,随重现期T而变A与T的关系常采用下式表示:A=A1(1+Clg T)(2)式中A1、C——参数由式(1)、(2)可得:(3)式(3)可表示为:i=f(t,T;A1,B,b,n) (4) 式中f——已知的非线性函数t——暴雨历时T——重现期(自变量)A1、B、b、n——参数暴雨公式中参数的率定目前仍存在一些尚待研究的问题,首先是短历时暴雨资料采用哪种概率理论分布模型[1、2];其次是统计参数估计。

目前统计参数估计的方法很多,大致可以分两类,第一类为参数估计法;第二类为适线法。

二者均不具有任何约束条件,一次仅能对一个样本进行估参。

短历时暴雨具有多种历时,因此具有多个样本。

若采用上述任一种方法对各种历时的暴雨资料逐一估计出统计参数,再将频率曲线绘在同一张图上,就有可能出现不同历时暴雨频率曲线相交的不合理情况。

除了经验适线法可以人为对参数进行调整外,其余估参方法均无能为力。

而可以同时对多个样本进行参数估计且能协调不同历时暴雨频率曲线之间参数关系的估参方法目前尚未见到。

最后是式(1)中参数率定问题,一般的方法是:先对暴雨资料进行频率分析,求出各种历时指定重现期的设计雨强值。

再对式(1)进行线性化变换,即式(1)两端取对数使之成为一线性方程。

根据设计雨强值用图解法或最小二乘法确定出参数A、b和n。

最后,根据式(2)及算出的A值用最小二乘法推求出参数A1和C。

这种计算方法实际上是多次辗转相关,而辗转相关已被证明是不可能提高计算精度的[3]。

暴雨公式的精度取决于暴雨资料的可靠性和公式中参数的合理性。

笔者认为,在暴雨资料已定的情况下,参数的合理性取决于暴雨公式对实测原始数据的拟合程度,而非对从频率曲线上摘取的数据的拟合程度。

暴雨强度公式的图解法

暴雨强度公式是一种测量暴雨强度的方法,用来衡量暴雨中雨水量和对应的风速。

这个公式有助于了解暴雨对当地社区带来的影响,以及预测暴雨对未来几天的影响。

下面是暴雨强度公式的图解法:

首先,暴雨强度公式公式(RI)= G x M / 4,G和M分别为风速和雨水量指标。

该公式的左边为暴雨的强度,右边的分子为风速和雨水量指标的乘积,分母为4。

然后,在图下,出现了三个椭圆形,即从上到下分别为C,B和A。

椭圆形C代表RI<5,表示暴雨强度较弱;椭圆形B代表5<RI<20,表示暴雨强度中等;椭圆形A代表RI>20,表示暴雨强度较强。

由椭圆形的分布可以看出,椭圆形C的风速和雨水量的乘积较小,椭圆形B的风速和雨水量的乘积较大,而椭圆形A的风速和雨水量的乘积最大。

最后,当根据给出的暴雨强度公式和图解法,我们可以准确的分析出暴雨强度,判断其强度为较弱、中等或较强。

而且,有助于更好的了解暴雨对当地社区带来的影响,以及预测暴雨对未来几天的影响,从而可以尽可能的控制暴雨造成的损失。