中华人民共和国国史课件第一章

- 格式:ppt

- 大小:91.50 KB

- 文档页数:15

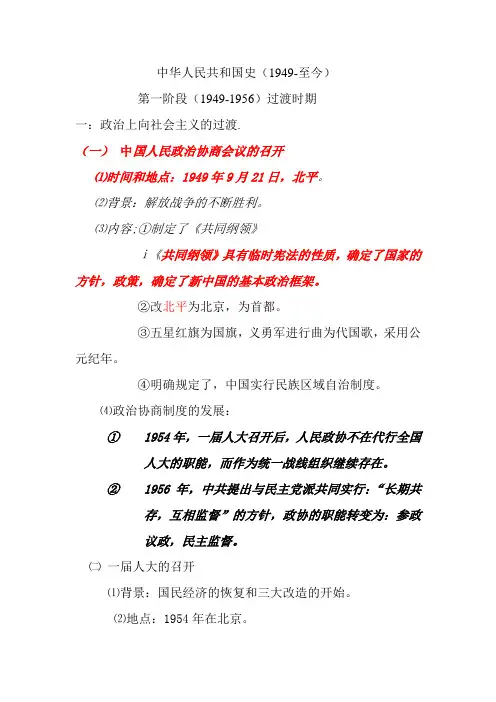

中华人民共和国史(1949-至今)第一阶段(1949-1956)过渡时期一:政治上向社会主义的过渡.(一)中国人民政治协商会议的召开⑴时间和地点:1949年9月21日,北平。

⑵背景:解放战争的不断胜利。

⑶内容;①制定了《共同纲领》ⅰ《共同纲领》具有临时宪法的性质,确定了国家的方针,政策,确定了新中国的基本政治框架。

②改北平为北京,为首都。

③五星红旗为国旗,义勇军进行曲为代国歌,采用公元纪年。

④明确规定了,中国实行民族区域自治制度。

⑷政治协商制度的发展:①1954年,一届人大召开后,人民政协不在代行全国人大的职能,而作为统一战线组织继续存在。

②1956年,中共提出与民主党派共同实行:“长期共存,互相监督”的方针,政协的职能转变为:参政议政,民主监督。

㈡一届人大的召开⑴背景:国民经济的恢复和三大改造的开始。

⑵地点:1954年在北京。

⑶内容:制定和颁布了《中华人民共和国宪法》①《中华人民共和国宪法》的性质;新中国第一部社会主义类型的宪法。

以根本大法形式确立了人民代表大会制度为根本政治制度。

⑷一届人大人大召开的意义:①为民主政治建设奠定了基础。

②政治上标志着向社会主义过渡。

③为新民主主义过渡到社会主义提供了法律保证。

(三)抗美援朝时间(1950-1953)二经济上向社会主义的过渡⑴国民经济的恢复①建国初期国民经济的形势:国民经济面临崩溃ⅰ原因:⒈长期的战乱。

2.帝国主义的掠夺3.官僚资本的搜刮。

②措施:ⅰ没收官僚资本和接收帝国主义在华企业,进行民主改革和生产改造,建立国营经济。

ⅱ平抑物价ⅲ实行土地改革:废除封建地主土地所有制。

把土地分配给农民②时间:1949-1952③结果;使得国民经济得到恢复,为大规模经济建设和社会主义改造创造了条件。

⑵第一个五年计划的实行①背景ⅰ国民经济恢复工作的完成ⅱ1953年过渡时期总路线的提出国防建设的需要。

②内容ⅰ优先发展重工业③一五计划主要成就ⅰ鞍山钢铁公司ⅱ长春第一汽车制造厂ⅲ沈阳机床厂和飞机制造厂④时间1953——1957⑤作用我国开始改变工业落后的面貌,初步形成合理的工业布局,为社会主义工业化奠定了基础,新中国的工业体系初步建立,也标志着我国高度集中的计划经济体制的建立。

【高考命题趋向】建国后的历史在高考中所占比重较大,各年高考多有大题出现。

今后在文综考试中应特别注意与国内外时政热点关系密切的内容。

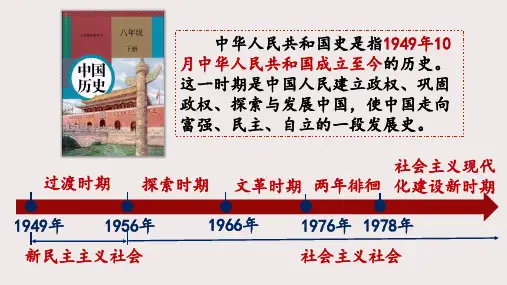

【阶段特征】中华人民共和国史大致分四个历史时期:从1949年中华人民共和国成立到1956年三大改造完成,我国开始了由新民主主义向社会主义的过渡时期,从社会性质来说,属于新民主主义社会。

从1949~1952年,人民政府采取措施巩固了新政权,恢复发展了国民经济;历史专题(七)中华人民共和国史湖北刘中华【高考命题趋向】建国后的历史在高考中所占比重较大,各年高考多有大题出现。

今后在文综考试中应特别注意与国内外时政热点关系密切的内容。

【阶段特征】中华人民共和国史大致分四个历史时期:从1949年中华人民共和国成立到1956年三大改造完成,我国开始了由新民主主义向社会主义的过渡时期,从社会性质来说,属于新民主主义社会。

从1949~1952年,人民政府采取措施巩固了新政权,恢复发展了国民经济;从1953~1956年,社会主义三大改造完成,工业化建设起步,社会主义制度确立。

1956年社会主义改造结束后,我国开始进入社会主义初级阶段,中国共产党为寻找适合中国国情的社会主义道路进行了艰苦的探索,其中既有成就,也有失误,其中1956~1966年是全面建设社会主义时期,而1966~1976年十年“文化大革命”时期,“左”的错误发展到顶峰。

“文革”结束后,在经历了在徘徊中前进的两年后,从十一届三中全会开始进入社会主义建设的新时期。

新时期的基本特征就是在邓小平理论的指导下,建设中国特色社会主义事业的伟大实践。

我国的经济体制改革和对外开放取得辉煌成就。

【学科知识体系和复习重点】一、正确认识抗美援朝战争的性质和意义抗美援朝是正义的战争,这可以从中、美两国参战的目的和当时严峻的形势来分析:①朝鲜内战爆发后,美国政府公然出兵朝鲜,操纵联合国,成立“联合国军”,扩大侵朝战争。

其目的是控制朝鲜半岛,把它作为反苏和反华的基地,是其全球霸权政策的一部分。

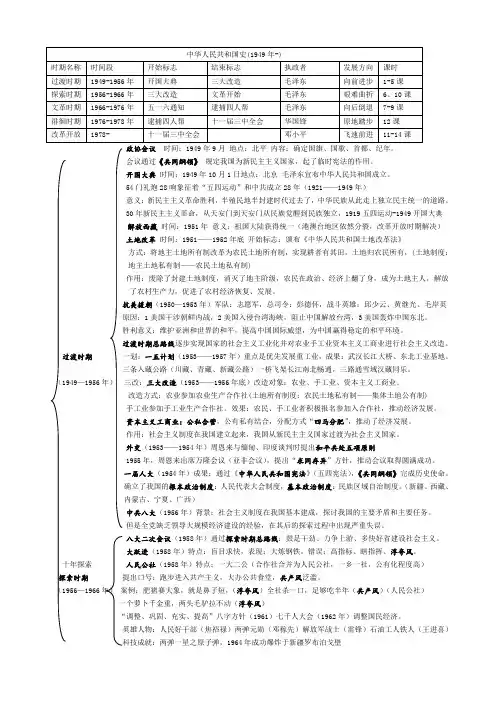

中华人民共和国史(1949年-)时期名称时间段开始标志结束标志执政者发展方向课时过渡时期1949-1956年开国大典三大改造毛泽东向前进步1-5课探索时期1956-1966年三大改造文革开始毛泽东艰难曲折6、10课文革时期1966-1976年五一六通知逮捕四人帮毛泽东向后倒退7-9课徘徊时期1976-1978年逮捕四人帮十一届三中全会华国锋原地踏步12课改革开放1978- 十一届三中全会邓小平飞速前进11-14课政协会议时间:1949年9月地点:北平内容:确定国旗、国歌、首都、纪年。

会议通过《共同纲领》规定我国为新民主主义国家,起了临时宪法的作用。

开国大典时间:1949年10月1日地点:北京毛泽东宣布中华人民共和国成立。

54门礼炮28响象征着“五四运动”和中共成立28年(1921——1949年)意义:新民主主义革命胜利,半殖民地半封建时代过去了,中华民族从此走上独立民主统一的道路。

30年新民主主义革命,从天安门到天安门从民族觉醒到民族独立,1919五四运动-1949开国大典解放西藏时间:1951年意义:祖国大陆获得统一(港澳台地区依然分裂,改革开放时期解决)土地改革时间:1951——1952年底开始标志:颁布《中华人民共和国土地改革法》方式:将地主土地所有制改革为农民土地所有制,实现耕者有其田,土地归农民所有,(土地制度:地主土地私有制——农民土地私有制)作用:废除了封建土地制度,消灭了地主阶级,农民在政治、经济上翻了身,成为土地主人,解放了农村生产力,促进了农村经济恢复、发展。

抗美援朝(1950—1953年)军队:志愿军,总司令:彭德怀,战斗英雄:邱少云、黄继光、毛岸英原因:1美国干涉朝鲜内战,2美国入侵台湾海峡,阻止中国解放台湾,3美国轰炸中国东北。

胜利意义:维护亚洲和世界的和平,提高中国国际威望,为中国赢得稳定的和平环境。

过渡时期总路线逐步实现国家的社会主义工业化并对农业手工业资本主义工商业进行社会主义改造。

A基本概念《共同纲领》“三反”“五反”运动过渡时期总路线一五计划社会主义建设总路线1958年北戴河会议八字方针四清运动(社会主义教育运动)中印边界冲突《五一六通知》《十六条》一月风暴中共九大知识青年上山下乡运动五七干校两个凡是《坚持四项基本原则》《关于建国以来党的若干历史问题的决议》兴办经济特区B基本问题1、新中国成立后的新民主主义社会制度建设。

2、从新中国成立到1952年底,我国国家建设和国民经济恢复取得的成就。

3、国民经济恢复的经验。

4、抗美援朝对我国国家安全和地缘政治有哪些影响?X5、新中国成立之初,为巩固新政权,开展了哪些工作?6、过渡时期总路线与新民主主义社会理论有何异同,如何评价过渡时期总路线?X7、如何评价农业社会主义改造如何看待农业改造与十一届三中全会后农村改革的关系问题?8、如何评价资本主义工商业的社会主义改造、X9、如何看待1950年代消灭私营经济与今天大力发展私营经济的关系问题?10、中国生产资料私有制的社会主义改造有哪些成功经验?11、一五计划经济建设积累了那些经验?一五计划时期形成的经济体制有哪些特点?12、为何说中共八大是探索中国社会主义建设道路的一个里程碑?13、中共第一代领导集体对中国社会主义建设道路的初步探索,取得了那些重要理论成果?14、如何评价社会主义建设总路线?15、"大跃进"运动是如何发动的,它有何教训?16、如何看待人民公社化运动?X17、探索中国社会主义建设道路发生失误的原因是什么?X18、何谓三年经济困难困难产生的主要原因是什么?19、六十年代前期中国调整国民经济的方针和主要措施是什么?20、七千人大会有哪些历史功绩?X21、如何看待四清运动?X22、六十年代初到“文革”发生前,毛泽东的“左倾”错误是怎样发展的?23、1957~1966年十年建设有哪些经验教训?X24、为什么必须彻底否定"文化大革命"?X25、如何认识毛泽东的"无产阶级专政下继续革命的理论" ?26、“文化大革命”发生的原因和教训是什么?27、如何看待红卫兵运动的?X28、中国为何犯了二十年的"左"倾错误?29、关于真理标准问题的讨论30、中共十一届三中全会的历史功绩31、论邓小平南巡讲话的主要内容及其意义X32、十四大的理论贡献是什么?33、简述社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领。

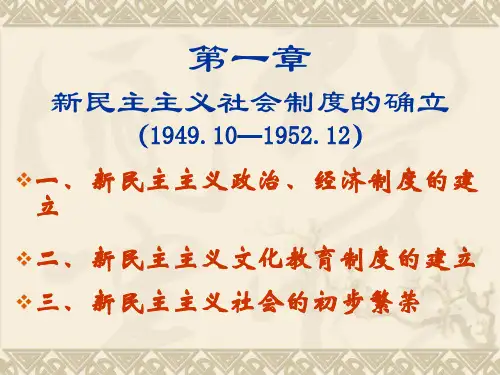

中华人民共和国史(一)一、新民主主义向社会主义过渡时期(1949——1956)(一)新中国的民主政治建设1.政治协商制度(1)形成过程:① 1949年9月 中国人民政治协商会议 北平内容:制定《中国人民政治协商会议共同纲领》内容:规定中华人民共和国性质;国家各个方面的基本方针和政策;代行将召开的人大职能;评价:《共同纲领》确立了中国历史上一个新型国家的架构,具有临时宪法的性质。

选举产生了中央人民政府委员会;主席、副主席,确定了新中国的首都、国旗、国歌和纪元方式。

历史意义:政协的召开,初步确立了中国共产党领导的多党合作政治协商制度。

② 1954年,人民代表大会召开后,政协不再代行人大职权,但作为统一战线组织存在。

主要职能:政治协商和民主监督。

③ 1956年中共提出“长期共存、互相监督”的方针,组成广泛的爱国统一战线中国共产党领导的多党合作政治协商制度发展到一个新阶段。

(2)作用:有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结;有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性;有利于形成对共产党的监督机制和党风廉正建设。

2.人民代表大会制度(1)过程:① 1949年政协商会议《共同纲领》,确立了人民代表大会制度。

② 1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开,标志着人民代表大会制度在全国范围内的确立。

其组织原则是民主集中制。

(2)《1954年宪法》① 宪法的内容:规定了国家的性质、根本政治制度、公民的权利和义务。

② 特点:体现了人民民主和社会主义两大原则,代表了广大人民的意志。

③ 性质:是第一部社会主义类型的宪法④ 意义:是中国人民革命斗争和建设的经验总结,是建设社会主义的法律保证;宪法的颁布, 调动了全国人民建设社会主义的积极性。

(3)评价:人民代表大会制度是中国的根本政治制度,为民主政治建设奠定了基础。

3.民族区域自治制度(1)目的:为实现实行民族平等、民族团结和各民族共同发展繁荣的原则。