论语的对比阅读

- 格式:pptx

- 大小:92.79 KB

- 文档页数:8

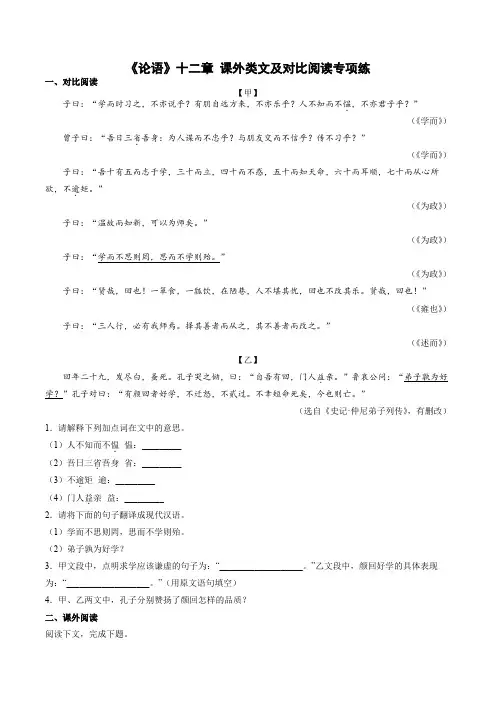

《论语》十二章课外类文及对比阅读专项练一、对比阅读【甲】子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠.,不亦君子乎?”(《学而》)曾子曰:“吾日三省.吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾.矩。

”(《为政》)子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”(《雍也》)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)【乙】回年二十九,发尽白,蚤死。

孔子哭之恸,曰:“自吾有回,门人益.亲。

”鲁哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。

不幸短命死矣,今也则亡。

”(选自《史记·仲尼弟子列传》,有删改)1.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)人不知而不愠.愠:_________(2)吾日三省.吾身省:_________(3)不逾.矩逾:_________(4)门人益.亲益:_________2.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)弟子孰为好学?3.甲文段中,点明求学应该谦虚的句子为:“___________________。

”乙文段中,颜回好学的具体表现为:“___________________。

”(用原文语句填空)4.甲、乙两文中,孔子分别赞扬了颜回怎样的品质?二、课外阅读阅读下文,完成下题。

长沮、桀溺①耦而耕②。

孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆者为谁?”子路曰:“为孔丘。

”曰:“是鲁孔丘与?”曰:“是也。

”曰:“是知津矣。

”问于桀溺。

桀溺曰:“子为谁?”曰:“为仲由。

”曰:“是鲁孔丘之徒与?”对曰:“然。

”曰:“滔滔者,天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰③而不辍。

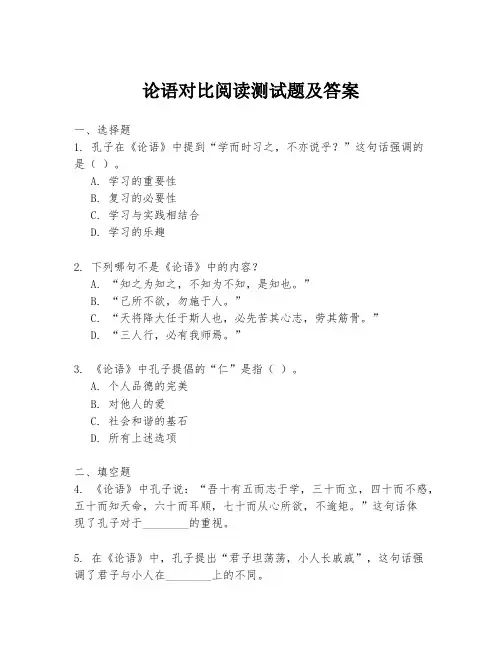

论语对比阅读测试题及答案一、选择题1. 孔子在《论语》中提到“学而时习之,不亦说乎?”这句话强调的是()。

A. 学习的重要性B. 复习的必要性C. 学习与实践相结合D. 学习的乐趣2. 下列哪句不是《论语》中的内容?A. “知之为知之,不知为不知,是知也。

”B. “己所不欲,勿施于人。

”C. “天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。

”D. “三人行,必有我师焉。

”3. 《论语》中孔子提倡的“仁”是指()。

A. 个人品德的完美B. 对他人的爱C. 社会和谐的基石D. 所有上述选项二、填空题4. 《论语》中孔子说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”这句话体现了孔子对于________的重视。

5. 在《论语》中,孔子提出“君子坦荡荡,小人长戚戚”,这句话强调了君子与小人在________上的不同。

三、简答题6. 解释《论语》中“温故而知新,可以为师矣”的含义,并举例说明。

7. 根据《论语》中的教导,阐述孔子对于“礼”的理解。

四、论述题8. 结合《论语》的内容,谈谈你对孔子“中庸之道”的理解,并说明其在现代社会的应用价值。

五、对比分析题9. 比较《论语》中孔子关于“君子”与“小人”的不同描述,并分析这两种人格特征在当今社会的体现。

10. 将《论语》中的某些思想与现代教育理念进行对比,分析其异同点。

答案:1. D2. C3. D4. 学习5. 心态6. 孔子在这里强调通过复习旧知识来获得新的理解,从而能够教导他人,这是成为老师的条件。

例如,通过复习历史,我们不仅能够记住事件,还能够从中得到对未来的启示。

7. 孔子认为“礼”是维护社会秩序和人际关系和谐的重要工具,它不仅仅是外在的礼节,更是内在修养的体现。

8. “中庸之道”是孔子提倡的一种平衡和谐的生活态度,主张避免极端,寻求事物的平衡点。

在现代社会,这一思想有助于我们在面对复杂多变的情境时,保持冷静和理性,寻求最合理的解决方案。

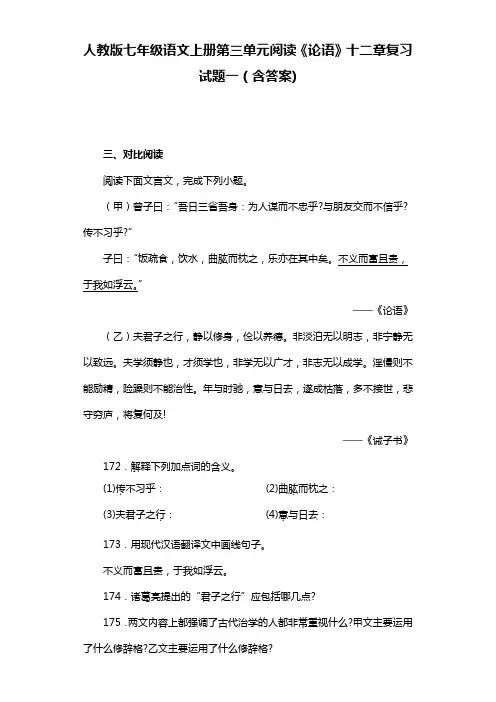

人教版七年级语文上册第三单元阅读《论语》十二章复习试题一(含答案)三、对比阅读阅读下面文言文,完成下列小题。

(甲)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《论语》(乙)夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!——《诫子书》172.解释下列加点词的含义。

(1)传.不习乎:(2)曲肱.而枕之:(3)夫君子之行.:(4)意.与日去:173.用现代汉语翻译文中画线句子。

不义而富且贵,于我如浮云。

174.诸葛亮提出的“君子之行”应包括哪几点?175.两文内容上都强调了古代治学的人都非常重视什么?甲文主要运用了什么修辞格?乙文主要运用了什么修辞格?【答案】172.(1)指老师传授的知识。

(2)胳膊。

(3)品行。

(4)意志,志向。

173.用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像天上的浮云一样。

174.静以修身,俭以养德。

淡泊以明志,宁静以致远。

175.重视品德的修养;排比、比喻;对比(或对偶)。

【解析】【分析】172.本题考查文言实词含义的理解。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:老师传授的知识是不是复习了呢?传:老师传授的知识。

(2)句意为:弯着胳膊做枕头。

肱:胳膊。

(3)句意为:君子的操守。

行:品德。

(4)句意为:意志也随光阴渐渐逝去。

意:意志,志向。

173.本题考查文中重点句子的翻译。

解答时一定要先回到语境中根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

句子翻译为:用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像天上的浮云一样。

不义,不正当的手段;于,对于。

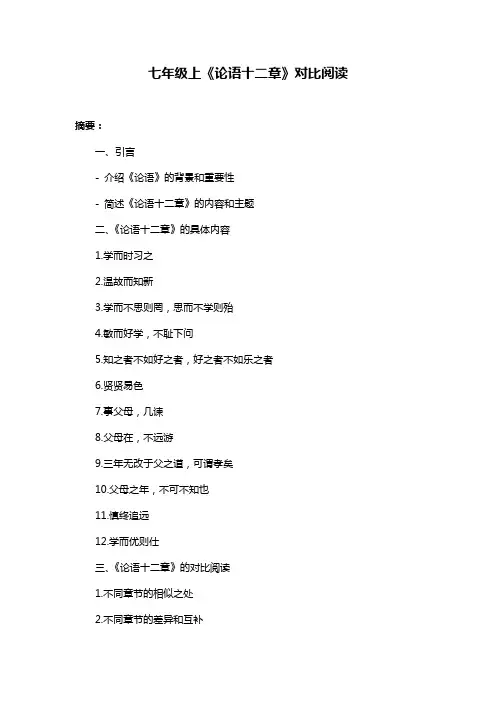

七年级上《论语十二章》对比阅读摘要:一、引言- 介绍《论语》的背景和重要性- 简述《论语十二章》的内容和主题二、《论语十二章》的具体内容1.学而时习之2.温故而知新3.学而不思则罔,思而不学则殆4.敏而好学,不耻下问5.知之者不如好之者,好之者不如乐之者6.贤贤易色7.事父母,几谏8.父母在,不远游9.三年无改于父之道,可谓孝矣10.父母之年,不可不知也11.慎终追远12.学而优则仕三、《论语十二章》的对比阅读1.不同章节的相似之处2.不同章节的差异和互补3.各章节在思想上的联系和影响四、结论- 总结《论语十二章》的主要观点和价值- 强调对比阅读的重要性正文:《论语》是儒家学派的经典著作,记录了孔子及其弟子的言行,对后世影响深远。

在七年级的语文教材中,我们学习了《论语十二章》,这些章节涵盖了学习的理念、人生态度、家庭伦理等多个方面。

通过对比阅读这些章节,我们可以更深入地理解《论语》的精神内涵。

一、引言《论语》是儒家学派的经典著作,对后世影响深远。

在七年级的语文教材中,我们学习了《论语十二章》,这些章节涵盖了学习的理念、人生态度、家庭伦理等多个方面。

通过对比阅读这些章节,我们可以更深入地理解《论语》的精神内涵。

二、《论语十二章》的具体内容1.学而时习之:学习需要不断地复习和实践。

2.温故而知新:通过温习旧知识,可以发现新的理解。

3.学而不思则罔,思而不学则殆:学习和思考相辅相成,缺一不可。

4.敏而好学,不耻下问:谦虚好学,勇于向他人请教。

5.知之者不如好之者,好之者不如乐之者:强调兴趣是最好的老师。

6.贤贤易色:尊敬有德行的人,不以外表取人。

7.事父母,几谏:对待父母,要尊敬孝顺,适时劝谏。

8.父母在,不远游:父母健在时,子女应陪伴在身边。

9.三年无改于父之道,可谓孝矣:长期遵循父亲的正确教导,是孝顺的表现。

10.父母之年,不可不知也:要关心父母的年龄,了解他们的身体状况。

11.慎终追远:要慎重对待丧事,缅怀先人。

人教版七年级语文上册第三单元阅读《论语》十二章复习试题七(含答案)二、对比阅读阅读下面文言文,完成下面小题。

(甲)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(选自《论语》)(乙)陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(选自《世说新语》)(丙)三国魏明帝自征蜀,遣司马懿督张邵诸军,雍、凉劲卒三十万,潜军密进,窥向剑阁①。

蜀相诸葛亮时在祁山,旌旗利器,守在险要,十二更下②,在者八万。

时魏军始阵,幡兵③适交,参佐④咸以贼众强盛,非力不制,宜权停下兵一月,以并声势。

亮曰:“吾统武行师,以大信为本;去者束装以待期,妻子鹄立⑤而计日,虽临征难,义所不废。

”皆催令去。

于是,去者皆悦,愿留一战;住者⑥奋勇,思致死命。

相谓曰:“诸葛公之恩,死犹未报也。

”临战之日,莫不拔剑争先,以一当十,杀张邵,却司马懿,一战大克,信之由也。

(节选自《百战奇略》) 注:①[剑阁]关隘名。

位于今四川剑阁县北。

②[十二更下]十分之二的人换防休息。

③[幡兵]指正在换防的部队。

幡,同“施”,旌旗。

④[参佐]部下,僚属。

⑤[鹄立]鹄颈长,能远望,因喻引领切盼之意。

⑥[住者]留下来的士兵。

3.下列选项各有两组词语,每组词语中加点字的意思都相同的一项是( )A.三省.吾身/发人深省.传不习.乎/习.以为常B.与友期.行/不期.而遇时.年七岁/四时.之景C.相委而去./去.国怀乡日中不至./朝发夕至.D.下车引.之/引.经据典入门不顾./三顾.茅庐的一项是( )4.翻译语段中三处画线语句,不正确...(甲)为人谋而不忠乎?翻译:你替别人谋划,是不是一种不忠诚?(乙)太丘舍去,去后乃至。

翻译:陈太丘丢下友人离开了,离开后他的友人才赶到。

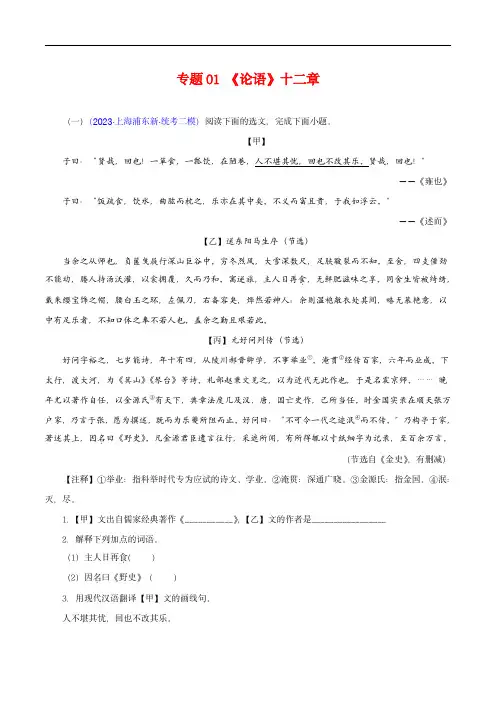

专题01《论语》十二章(一)(2023·上海浦东新·统考二模)阅读下面的选文,完成下面小题。

【甲】子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”——《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《述而》【乙】送东阳马生序(节选)当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。

穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。

至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

寓逆旅,主人日再食.,无鲜肥滋味之享。

同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则温袍敞衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

盖余之勤且艰若此。

【丙】元好问列传(节选)好问字裕之,七岁能诗,年十有四,从陵川郝晋卿学,不事举业①。

淹贯②经传百家,六年而业成。

下太行,渡大河,为《箕山》《琴台》等诗。

礼部赵秉文见之,以为近代无此作也,于是名震京师。

……晚年尤以著作自任,以金源氏③有天下,典章法度几及汉、唐,国亡史作,己所当任。

时金国实录在顺天张万户家,乃言于张,愿为撰述,既而为乐夔所阻而止。

好问曰:“不可令一代之迹泯④而不传。

”乃构亭于家,著述其上,因名.曰《野史》。

凡金源君臣遗言往行,采遮所闻,有所得辄以寸纸细字为记录,至百余万言。

(节选自《金史》,有删减)【注释】①举业:指科举时代专为应试的诗文、学业。

②淹贯:深通广晓。

③金源氏:指金国。

④泯:灭,尽。

1.【甲】文出自儒家经典著作《___________》,【乙】文的作者是_________________2.解释下列加点的词语。

(1)主人日再食.()(2)因名.曰《野史》()3.用现代汉语翻译【甲】文的画线句。

人不堪其忧,回也不改其乐。

4.根据以上作品内容,完成表格。

人物表现品质颜回(1)_________“余”艰苦求学,自得其乐(2)__________元好问不顾阻挠修史书(3)__________5.【甲】文孔子对“不义而富且贵”的态度是_______________(用自己的话回答)【乙】文中面对同舍生。

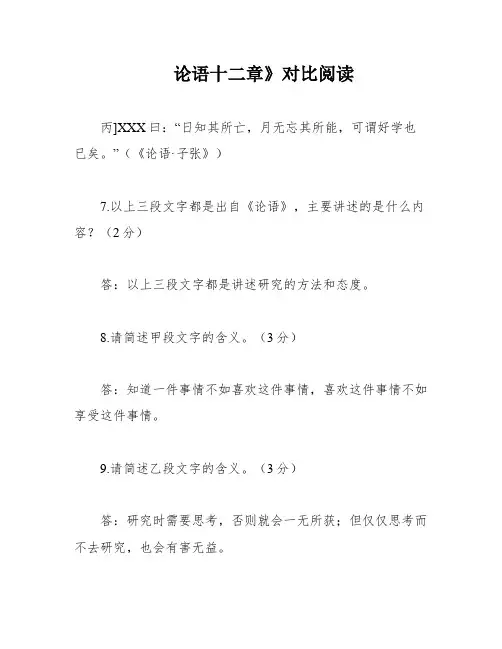

论语十二章》对比阅读丙]XXX曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。

”(《论语·子张》)7.以上三段文字都是出自《论语》,主要讲述的是什么内容?(2分)答:以上三段文字都是讲述研究的方法和态度。

8.请简述甲段文字的含义。

(3分)答:知道一件事情不如喜欢这件事情,喜欢这件事情不如享受这件事情。

9.请简述乙段文字的含义。

(3分)答:研究时需要思考,否则就会一无所获;但仅仅思考而不去研究,也会有害无益。

10.请简述丙段文字的含义。

(3分)答:好学的人每天都会学到新的知识,同时也不会忘记自己已经学会的知识。

11.请结合以上三段文字,谈谈你对研究的态度和方法的看法。

(4分)答:我认为研究需要有喜欢和享受的态度,同时也需要思考和实践。

每天都要有所研究,同时也要不断复和巩固已经学会的知识。

同时,选择好的研究方法也很重要,比如可以采用多种途径获取知识,如阅读、观看视频、听讲座等。

XXX参观周庙时,发现了一个倾斜的器皿,他向守庙的人询问这是什么器皿,得知是宥座器。

XXX问守庙的人关于宥座器的特点,得知盛满水会倾覆,空了会斜着,装到一半时会垂直。

XXX让XXX取水来试,果然XXX便倾覆,装到一半时就垂直而立,空了就会斜着。

XXX感叹:“哎呀,哪里会有满而不倾覆的呢!”这启示我们要谦虚不自满。

这些文章都与研究有关,[甲]和[丙]谈的是研究态度和思维方面的问题,[乙]谈的是研究方法,XXX认为研究过程中应该相结合。

XXX让XXX取水试之是为了验证宥座器的特点,这样做是有必要的,因为只有亲眼验证才能确认。

莫逾自厌C.择其善者而从之,其不善者而改之D.知之者不如好之者,好之者不如乐之者答案】A12.下列句子中,哪一个是表达了“研究贵在善于思考”的意思?(B)A.凡师之所言,吾悉能志之,是不亦善学乎?B.XXX‘学而不思则罔’,盖学贵善思C.或谓君不善学,信乎?D.XXX学者不耻下问,择善而从之,冀闻道也。

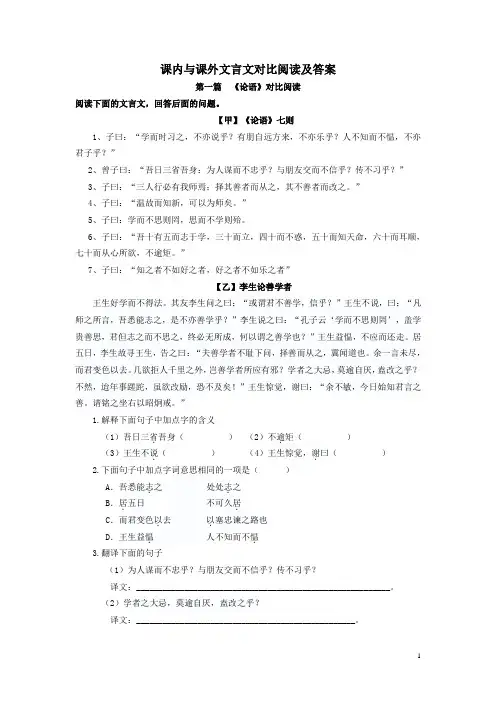

课内与课外文言文对比阅读及答案第一篇《论语》对比阅读阅读下面的文言文,回答后面的问题。

【甲】《论语》七则1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2、曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”3、子曰:“三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

”4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”5、子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

6、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”7、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”【乙】李生论善学者王生好学而不得法。

其友李生问之曰:“或谓君不善学,信乎?”王生不说,曰:“凡师之所言,吾悉能志之,是不亦善学乎?”李生说之曰:“孔子云‘学而不思则罔’,盖学贵善思,君但志之而不思之,终必无所成,何以谓之善学也?”王生益愠,不应而还走。

居五日,李生故寻王生,告之曰:“夫善学者不耻下问,择善而从之,冀闻道也。

余一言未尽,而君变色以去。

几欲拒人千里之外,岂善学者所应有邪?学者之大忌,莫逾自厌,盍改之乎?不然,迨年事蹉跎,虽欲改励,恐不及矣!”王生惊觉,谢曰:“余不敏,今日始知君言之善。

请铭之坐右以昭炯戒。

”1.解释下面句子中加点字的含义(1)吾日三省.吾身()(2)不逾.矩()(3)王生不说.()(4)王生惊觉,谢.曰()2.下面句子中加点字词意思相同的一项是()A.吾悉能志.之处处志.之B.居.五日不可久居.C.而君变色以.去以.塞忠谏之路也D.王生益愠.人不知而不愠.3.翻译下面的句子(1)为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?译文:__________________________________________________________。

(2)学者之大忌,莫逾自厌,盍改之乎?译文:__________________________________________________。

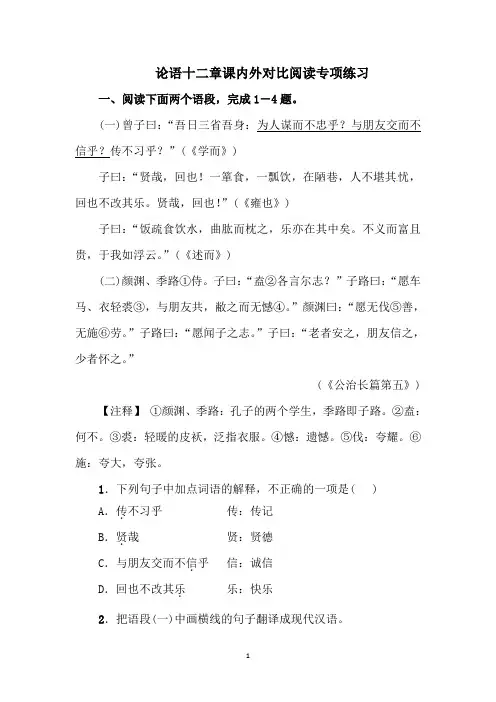

论语十二章课内外对比阅读专项练习一、阅读下面两个语段,完成1-4题。

(一)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”(《雍也》)子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”(《述而》)(二)颜渊、季路①侍。

子曰:“盍②各言尔志?”子路曰:“愿车马、衣轻裘③,与朋友共,敝之而无憾④。

”颜渊曰:“愿无伐⑤善,无施⑥劳。

”子路曰:“愿闻子之志。

”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”(《公治长篇第五》) 【注释】①颜渊、季路:孔子的两个学生,季路即子路。

②盍:何不。

③裘:轻暖的皮袄,泛指衣服。

④憾:遗憾。

⑤伐:夸耀。

⑥施:夸大,夸张。

1.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.传.不习乎传:传记B.贤.哉贤:贤德C.与朋友交而不信.乎信:诚信D.回也不改其乐.乐:快乐2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?3.语段(一)中孔子赞赏的生活态度和人生追求是什么?4.“言为心声”,由两个语段中的内容可以窥见孔子师徒不同的品质,请指出其中三个人的性格特点。

二、阅读下面两个语段,完成1-4题。

(一)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”(《雍也》) 子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)(选自《论语十二章》)(二)吾生于乱世,长于戎马,流离播越①,闻见已多。

所值名贤,未尝不心醉魂迷向慕之也。

人在少年,神情未定,所与款狎②,重渍③陶染,言笑举动,无心于学,潜移默化,自然似之;何况操履艺能④,较⑤明易习者也?是以与善人居,如入芝兰之室,久而自芳也;与恶人居,如入鲍鱼⑥之肆⑦,久而自臭也。

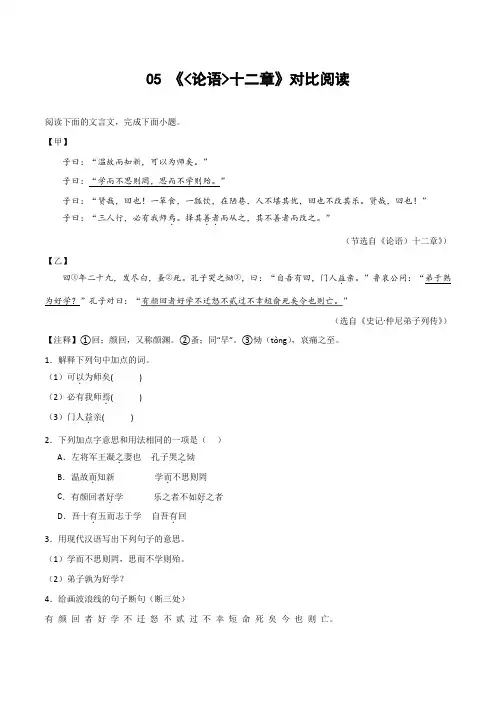

05 《<论语>十二章》对比阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”子曰:“三人行,必有我师焉.。

择其善者..而从之,其不善者而改之。

”(节选自《论语)十二章》)【乙】回①年二十九,发尽白,蚤②死。

孔子哭之恸③,曰:“自吾有回,门人益.亲。

”鲁哀公问:“弟于熟为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学不迁怒不贰过不幸短俞死矣令也则亡。

”(选自《史记·仲尼弟子列传》)【注释】①回;颜回,又称颜渊。

②蚤;同“早”。

③恸(tòng),哀痛之至。

1.解释下列句中加点的词。

(1)可以.为师矣( )(2)必有我师焉.( )(3)门人益.亲( )2.下列加点字意思和用法相同的一项是()A.左将军王凝之.妻也孔子哭之.恸B.温故而.知新学而.不思则罔C.有颜回者好.学乐之者不如好.之者D.吾十有.五而志于学自吾有.回3.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)弟子孰为好学?4.给画波浪线的句子断句(断三处)有颜回者好学不迁怒不贰过不幸短命死矣今也则亡。

5.【甲】文中,点明求学应该谦虚的句子是:,【乙】文中,颜回好学具体表现在“”。

(用原文语句填空)6.【甲】【乙】两段文字,孔子分别赞扬了颜回怎样的品质?【答案】1.以:凭,凭借焉:于此,意思是在其中益:更,更加2.C 3.①只是学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是空想不学习,就会心中疑惑。

②你的弟子中最好学的是谁呢?4.有颜回者好学/不迁怒/不贰过/不幸短命死矣/今也则亡。

5.三人行,必有我师焉不迁怒不贰过6.示例:甲文:安贫乐道。

(同义词都给分比如不怕贫穷)乙文:勤奋好学。

(答出勤奋好学,自律自省都)【解析】1.本题考查重点文言词语在文中的含义。

七年级上《论语十二章》对比阅读【实用版】目录1.《论语十二章》的概述2.七年级上学期的学习内容3.对比阅读的目的和意义4.具体对比内容和分析5.教学建议和总结正文【1.《论语十二章》的概述】《论语十二章》是儒家学派的经典著作,由孔子的弟子和再传弟子所记录,主要记载了孔子及其弟子的言行,是研究儒家思想的重要资料。

其中,每一章都包含了丰富的人生哲理和道德观念,对于中国古代社会的思想、文化、教育等方面都产生了深远的影响。

【2.七年级上学期的学习内容】在七年级上学期的学习中,学生主要会接触到《论语》中的十二章,包括“学而”、“为政”、“八佾舞”、“里仁”、“公冶长”、“雍也”、“述而”等。

这些篇章包含了儒家思想的核心内容,如仁、义、礼、智、信等,对于学生的道德教育和人文素养的提升有着重要的作用。

【3.对比阅读的目的和意义】对比阅读是一种有效的阅读方法,可以帮助学生深入理解和把握文章的主题和内涵。

对于《论语十二章》的对比阅读,旨在让学生通过对比不同篇章的内容,理解儒家思想的深度和广度,同时也可以提高学生的阅读理解和写作能力。

【4.具体对比内容和分析】在对比阅读中,学生可以从以下几个方面进行对比:一是篇章的主题和内容,如“学而”主要讲学习的态度和方法,“为政”主要讲治国理政的理念等;二是篇章的语言风格和表达手法,如“八佾舞”的象征手法,“里仁”的比喻手法等;三是篇章的思想深度和文化内涵,如“公冶长”的道德观念,“雍也”的人生哲理等。

【5.教学建议和总结】对于《论语十二章》的对比阅读,教师可以给出一些具体的教学建议,如引导学生先理解每个篇章的内容,然后再进行对比;同时,教师也可以通过讲解、讨论、写作等方式,帮助学生深入理解和把握《论语十二章》的思想内涵和文化价值。

人教版七年级语文上册第三单元阅读《论语》十二章复习试题二(含答案)二、对比阅读阅读下文,回答问题。

论语(甲)子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也。

”(《雍也》)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(《子罕》)(乙)子贡问政。

子曰:“足食,足兵。

民信之矣。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。

自古皆有死,民无信不立。

”(《颜渊》)子贡问曰:“有一言①可终身②行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。

”(《卫灵公》)子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”(《子罕》)注:①言:字②行:奉行8.解释句中加点的词。

(1)不亦说.乎(2)人不堪.其忧(3)于斯.二者何先(4)知者不惑.9.用现代汉语翻译下列句子。

(1)三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

(2)自古皆有死,民无信不立。

10.阅读甲乙两部分,说说你分别学到了什么相处之道?【答案】8.(1)通“悦”,愉快(2)能忍受(3)这(4)迷惑,疑惑9.(1)一国军队,可以改变其主帅,一个人的志向却是不能改变的。

(2)自古以来谁也免不了一死,但一个国家不能得到老百姓的信任就要垮掉。

10.甲文提出“人不知而不愠”,乙文提出“己所不欲,勿施于人”。

我学到的相处之道:宽容。

【解析】【分析】8.考查文言实词。

先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。

解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。

此题注意古今异义词,堪:能忍受。

通假字词,说:通“悦”,愉快。

9.本题考查对文言句子的理解和翻译能力。

翻译文言句子,首先要理解整篇文章的文意,弄清句子前后的语境,做到句不离篇。

其次要注意句中的关键字词,要翻译准确,不可遗漏。

赵普年轻时熟悉吏事,但因为早年读书不多,没有很多学问,对历史典故也不熟悉。

等他做了宰相以后,太祖经常劝他读书。

因此,赵普晚年手不释卷,每次回到家,就关起门来打开箱子,拿出一部书,仔细阅读。

等第二天处理政务,便得心应手。

家人习以为常,却不知道他读的是什么书。

宋太祖死后,他的弟弟赵匡义继位,史称宋太宗。

赵普仍然担任宰相。

有人对宋太宗说赵普是山东老学究,不学无术,所读之书仅仅是儒家的一部经典《论语》而已,当宰相不适合。

宋太宗不以为然地说:“赵普读书不多,这我一向知道。

但说他只读一部《论语》,我也是不相信的。

”后来,宋太宗和赵普闲聊,宋太宗随便问道:“有人说你只读一部《论语》,这是真的吗?”赵普老老实实地回答说:“臣所知道的,确实不超出《论语》这部分。

过去臣以半部《论语》辅助太祖平定天下,现在臣用半部《论语》辅助陛下,便足以使天下太平了。

”后来赵普因为年老体衰病逝,家人打开他的书箧,里面果真就是一部《论语》。

“半部论语”这则成语,也常被后人用来强调学习儒家经典的重要性。

二、知识讲解考点1.1孔子作(家前作55品1—前479)春秋末期思想家、政治家、教育家,儒学学派的创始人。

名丘,字仲尼。

鲁国陬邑(今ft东曲阜东南)人。

其思想核心是“仁”,“仁”即“爱人”。

他把“仁”作为行仁的规范和目的,使“仁”和“礼”相互为用。

主张统治者对人民“道之以德,齐之以礼”,从而再现“礼乐征伐自天子出”的西周盛世,进而实现他一心向往的“大同”理想。

2.《论语》是“语言的论纂”,也就是语录的意思,是记录孔子和他的弟子言行的一部书,共20 篇,是儒家经典著作之一。

体例主要是语录体、对话体、叙事体。

内容上以教育为主,包括哲学、历史、政治、经济、艺术、宗教等方面。

它和《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

考点 2 字音论(lún)语不亦说(yuè)乎不亦乐(lè)乎不愠(yùn)曾(zēng)子吾(wú) 日三省(xǐng)传(chuáng)不习乎吾十有(yóu)五逾(yú)矩(jǔ)罔(wǎng)殆(dài)箪(dān)瓢(piáo)曲肱(qūgōng)笃(dǔ)志考点 3 重点文言知识1.通假字学而时习之,不亦说乎:“说”同“悦”,愉快。

《论语十二章》对比阅读一〔甲〕曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?〞子曰:“温故而知新,可以为师矣。

〞子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

〞 〔乙〕子贡问政。

子曰:“足食,足兵,民信之矣。

〞子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先〞曰:“去兵。

〞子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?〞曰:“去食。

自古皆有死,民无信不立。

〞〔1〕解释以下句子中加点词的含义。

①吾日三省.吾身 ②传.不习乎 ③足.食 ④去食.〔2〕翻译①择其善者而从之,其不善者而改之。

②自古皆有死,民无信不立。

〔3〕〔甲〕〔乙〕两文共同强调的是什么?你如何看待它在人生成长中的作用?对比阅读二〔甲〕曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎〞子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

〔 论语 十二章 〕〔乙〕夫君子之行,-------悲守穷庐,将复何及!〔 诫子书 〕 〔1〕解释以下画线的词。

①吾日三省吾身_______②传不习乎________③饭疏食________④非淡泊无以明志________⑤意与日去________〔2〕翻译 ①不义而富且贵,于我如浮云。

②非学无以广才,非志无以成学。

〔3〕诸葛亮提出的“君子之行〞包括哪几点?〔4〕两文内容上都强调了古人对治学的重视。

〔甲〕文主要运用________的修辞手法,〔乙〕文主要运用________的表现手法。

对比阅读三 〔1〕以下各组词语中,加点字的意义全部相同..的一项为哪一项〔 〕 A.三省.吾身 责躬省.过 反躬自省. B.淡泊明.志 弃暗投明. 眼明.手快 C.静以修.身 茂林修.竹 修.桥补路 D.悲守穷.庐 山穷.水尽 穷.凶极恶 〔2〕翻译 为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?〔3〕探究:从甲乙两文可以看出,古代治学之人都非常重视什么?对比阅读四〔甲〕子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,------六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。