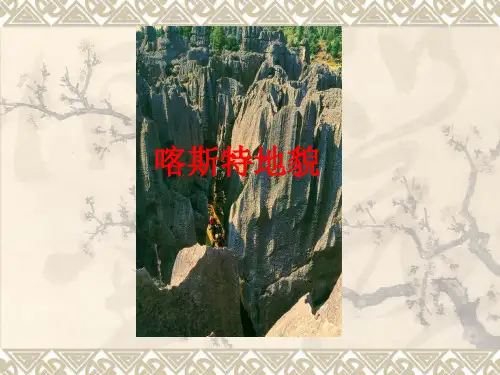

喀斯特地貌

- 格式:docx

- 大小:14.51 KB

- 文档页数:6

喀斯特地貌基本特征喀斯特地貌基本特征什么是喀斯特地貌?•喀斯特地貌是由于溶蚀作用而形成的一种特殊地貌类型。

•它主要分布在石灰岩、大理石等溶蚀性岩石区域。

喀斯特地貌的基本特征1.岩溶地貌–岩溶是指在溶蚀作用下,岩石表面或地下发生的溶解作用。

–在喀斯特地貌中,岩溶现象非常普遍,包括溶洞、溶谷、壶穴、溶棚等。

2.地下河–喀斯特地区地下河流量大、水势陡,河水在地下岩溶系统中流动。

–地下河经常形成地下河谷,具有独特的地貌景观。

3.沉洞塌陷–在喀斯特地区,由于溶蚀作用,地表下的溶蚀空间会逐渐扩大,导致地表形成沉洞。

–沉洞塌陷是指地表上的田地、房屋等陷入地下洞穴中。

4.喀斯特塌陷坑–喀斯特塌陷坑是指地表或地下的一个或多个坑陷地形。

–这种地形形成于岩溶作用下,溶洞坍塌或地下流水冲刷等原因。

5.针状石林–喀斯特地区石林是一种特殊的地貌景观,由于岩体溶蚀作用形成。

–石林的地貌特征是由岩石峰状突出的尖峰组合而成。

6.喀斯特云雾–喀斯特地区由于地形复杂和水汽充足,常常出现云雾缭绕的景象。

–这种特殊的自然现象为喀斯特地貌增添了神秘感。

总结喀斯特地貌是地球上一种独特而特殊的地貌类型,其基本特征包括岩溶地貌、地下河、沉洞塌陷、喀斯特塌陷坑、针状石林和喀斯特云雾等。

探索喀斯特地貌的奥秘,不仅可以欣赏到独特的自然景观,还可以了解到地球地质演变的奇妙过程。

喀斯特地貌的形成原因•喀斯特地貌的形成主要是由于溶蚀作用和溶洞的发育。

•溶蚀作用是指地表和地下水对溶蚀性岩石(如石灰岩)发生化学反应,导致岩石溶解和溶蚀的过程。

•溶蚀作用主要是由水和二氧化碳的相互作用引起的,水分子中的二氧化碳与大气中的二氧化碳结合形成碳酸,通过水的介导形成碳酸溶解岩石。

喀斯特地貌的类型1.溶洞–溶洞是喀斯特地貌最常见的地下空间,形成于岩溶作用下,主要由溶蚀而成。

–溶洞内部常有丰富的钟乳石、石筍等喀斯特地貌特征。

2.平流地貌–平流地貌是指在水流作用下,岩石表面产生的凹陷地形。

喀斯特地貌特征描述

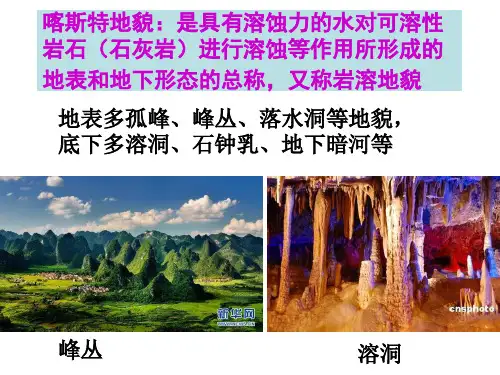

喀斯特地貌(karst landform)是一种具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用

所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

喀斯特地貌的主要特征如下:

1. 地表崎岖不平:喀斯特地貌地区的地面往往崎岖不平,奇峰林立,石芽、石林、峰林等形态分布广泛。

2. 溶沟和漏斗:地表水流的冲蚀和潜蚀作用在地表形成了一系列溶沟和漏斗状地形。

3. 落水洞和溶蚀洼地:地下水溶解岩石形成的空洞不断扩大,地表会出现落水洞和溶蚀洼地等地貌特征。

4. 地下河和溶洞:地下水在地下侵蚀形成地下河和溶洞,溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石和石柱等景观。

5. 岩石绚丽:喀斯特地貌地区的岩石通常具有丰富的色彩和独特的形态,如石林、峰林等。

6. 地貌多样性:喀斯特地貌包括各种地表和地下形态,如石芽、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地、地下河、溶洞等。

7. 生态环境脆弱:喀斯特地貌地区的水土流失、生态破坏等问题较为严重,生态环境恢复和保护具有重要意义。

总之,喀斯特地貌特征表现为地表崎岖、地下洞穴丰富、岩石形态独特,具有很高的观赏价值和科学研究价值。

同时,喀斯特地貌地区的生态环境较为脆弱,需要加强保护和恢复。

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌是指石灰岩等溶蚀岩在雨水等自然水力及地下水的侵蚀作用下形成的一种特殊地貌形态。

喀斯特地貌广泛分布于全球各个地区,包括中国的桂林山水、中国台湾的花莲七星潭、美国的卡尔斯巴德洞穴、法国的普罗旺斯、克罗地亚的普利特维野生公园、波斯尼亚和黑塞哥维那的莱纳河谷等地。

在这些地方,我们可以看到一些独特的地貌景观,如天坑、岩溶峰林、地下溶洞等。

喀斯特地貌的形成喀斯特地貌的形成与溶蚀作用密切相关。

石灰岩在水的侵蚀作用下,岩体内的溶解介质溶解掉岩石中的钙质,形成了水溶液,这种水溶液具有很强的溶解能力,可以将石灰岩中的钙溶解成离子。

在岩壁上很容易出现亮面痕迹。

经过长时间的积累,这些岩石最终被溶解损失,形成了一些天坑。

此外,石灰岩也可以在地下形成洞穴和溶洞。

雨水从地表渗入地下,形成洞穴和溶洞,并通过地下水流将钙溶解成离子,这些离子在水中不断积累,最终形成了一些特殊的地下水体,如地下河流、地下湖泊等。

这些地下水体也是喀斯特地貌的标志之一。

喀斯特地貌的特点喀斯特地貌的特点是岩溶地貌中最为典型的,其最显著的特点是天坑,此外还有岩溶峰林、地下溶洞等。

天坑是因为地下溶洞颠覆垮塌而形成的大型地表凹陷,一般呈圆形或椭圆形,大小不等,有的最深可达数百米,最宽可达一公里以上。

岩溶峰林则是由于石灰岩的不同硬度造成的不同侵蚀速度,形成了像林木一样的奇特地貌景观。

地下溶洞是水侵蚀下形成的地下空间,如纳斯卡平原著名的卡尔斯巴德溶洞,洞穴内有大量的钟乳石和石笋,形态奇特,颇受游客喜欢。

喀斯特地貌的旅游价值由于喀斯特地貌具有独特的地貌景观和自然环境,因此成为了许多旅游胜地。

喀斯特地貌地区的旅游资源主要包括风景区、自然保护区、游览区和溶洞等。

桂林山水、花莲七星潭、卡尔斯巴德洞穴等景区都是喀斯特地貌旅游的著名景点。

对于游客来说,喀斯特地貌不仅仅是一种自然景观,更是一种美好的生态环境,因此也需要我们保护好生态环境。

喀斯特地貌的意义喀斯特地貌的意义较为复杂,它不仅仅是一种地貌景观,更是一种自然环境的综合体现。

喀斯特地貌简介喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,以其特殊的地貌形态和丰富的地下水资源而闻名于世。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀性岩石地区,其中以石灰岩地区最为典型。

喀斯特地貌的形成过程主要是由于地下水在地下岩层中的溶蚀作用所引起的。

在喀斯特地区,地下水中含有大量的碳酸氢根离子,这些离子会与石灰岩中的钙离子结合,形成溶解性的碳酸钙。

随着地下水的流动,溶解的碳酸钙会逐渐沉积,形成洞穴、地下河道等地下空间。

而地表的溶蚀作用则主要表现为喀斯特地表的塌陷、溶洞、峡谷等地貌形态。

喀斯特地貌的最显著特点是地下水形成的溶洞和地表溶蚀作用形成的裂谷、峡谷等地貌形态。

溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成于石灰岩中的溶洞系统是地下水溶蚀作用的产物。

这些溶洞中有的宽敞明亮,有的狭小幽深,还有的洞壁上挂满了钟乳石、石笋等奇特的石灰岩结构。

地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷则是由于地下洞穴塌陷或地表溶蚀作用导致地表塌陷形成的。

喀斯特地貌的发育条件主要包括地质构造、地下水条件和气候条件三个方面。

首先,地质构造决定了喀斯特地貌的基础,石灰岩等溶蚀性岩石的分布范围决定了喀斯特地貌的分布范围。

其次,地下水条件是喀斯特地貌形成的关键,充足的地下水资源是形成溶洞等地下空间的基础。

最后,气候条件对喀斯特地貌的形成和发育起着重要的作用,比如降水量越大、温度越高,溶蚀作用就越强,喀斯特地貌就越发达。

喀斯特地貌不仅仅是一种特殊的地貌类型,还是一个重要的地下水资源库。

喀斯特地区的地下水资源丰富,由于岩石中的裂隙和溶洞等地下空间的存在,地下水可以在喀斯特地区进行蓄水和储存,为当地的农业生产和人类生活提供了重要的水资源。

此外,喀斯特地貌还具有丰富的旅游资源,吸引了大量的游客前来观光和探险。

喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,其主要特点是地下洞穴和地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷。

喀斯特地貌的形成受地质构造、地下水条件和气候条件的影响,同时也是一个重要的地下水资源库和旅游资源,为当地的经济发展和人民生活带来了巨大的价值。

五种喀斯特地貌的概念喀斯特地貌是指在石灰岩、大理石等溶蚀岩地区形成的独特地貌景观。

其形态规模宏大,景观壮美,独特而引人入胜,被誉为地壳上最具特色的地貌类型之一。

五种喀斯特地貌的概念包括岩溶、溶洞、地下河、湖泊和峡谷,下面我将详细解释其中每种地貌。

首先,岩溶是指由于岩石中的溶蚀作用,使地表岩石中的溶解过程引起岩层的溶蚀变形,形成山地地表的低凹盆地。

喀斯特岩溶地貌具有典型的突出的地形界限和河流水系,其中包括许多河谷、峡谷和下凹平原等。

这种地貌特征常出现在石灰岩或大理石等岩石构成的山区地带,形成众多岩柱、圆锥、塌陷坑、溶洞等壮观景观。

其次,溶洞是一种形态独特的地下景观,指由地下溶蚀形成的空洞或岩洞。

喀斯特溶洞在地球上分布广泛,其内部常常有各种奇特的岩石或矿石构造,形成了独特的地球景观。

溶洞内部常有丰富的地下河流、石笋、石幔、石柱等地貌景观,其中的钟乳石和石筒石笋是最典型的表现形式之一。

第三,地下河是指地下水系统中的河流,具有独特的地貌特征。

喀斯特地下河可能是地下水通过岩石裂隙而形成的地下水道,或是通过岩石内部溶蚀作用形成的地下水通道。

地下河流经常出现在石灰岩和大理石中,形成河谷、溶洞和地下深潭等景观。

在一些地下河中,还可以看到地下瀑布和地下暗湖等壮观景点。

第四,湖泊是喀斯特地貌中的另一种重要景观形式。

湖泊在喀斯特地区的形成主要是由于岩层中的溶洞或地下水流通道坍塌,形成洞底下陷造成。

这种地貌特征在中国的喀斯特区常见,其中最著名的是贵州的黄果树、龙宫等景点。

这些湖泊的水质清澈,周围环境优美,是游客休闲观光的好地方。

最后,峡谷是喀斯特地貌中最为典型的地形之一。

喀斯特峡谷通常由河流的侵蚀作用形成,地表溶解岩层内部的岩溶空洞或裂缝进一步被侵蚀形成。

这些峡谷一般形成窄长而陡峭的地貌景观,两侧常常是悬崖峭壁,给人一种壮丽而险峻的感觉。

中国的钟乳石峡谷、柞水峡谷等都是喀斯特峡谷的典型景点。

总之,喀斯特地貌以其独特的岩石溶蚀作用和地形特征,形成了多样而壮观的自然景观,吸引着无数游客和科学家的关注。

喀斯特地貌是地球上一种特殊的地貌类型,以岩溶作用为主要形成过程。

在高中地理学科中,喀斯特地貌是一个重要的学习内容。

下面我将为您介绍一些与喀斯特地貌相关的高中地理知识。

1. 喀斯特地貌形成原因:喀斯特地貌主要是由于地下水在含有溶蚀性岩石(如石灰岩、石膏岩等)的地区发生溶蚀作用而形成的。

水通过渗透、流动和溶解作用,溶解岩石中的溶质,形成溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞等地貌特征。

2. 喀斯特地貌特征:喀斯特地貌具有明显的特征,包括溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞、地表塌陷、喀斯特平原、喀斯特盆地等。

其中,溶蚀洞穴是喀斯特地貌的典型特征,形成于地下溶蚀作用,有着独特的地貌景观。

3. 喀斯特地貌分布:喀斯特地貌广泛分布于世界各地,特别是石灰岩地区。

在中国,喀斯特地貌主要分布于贵州、广西、云南等地,

其中贵州的喀斯特地貌被称为中国喀斯特之乡。

4. 喀斯特地貌的资源价值:喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还蕴含丰富的资源价值。

喀斯特地区的地下水资源丰富,供应了周边地区的生活用水和农业灌溉水源。

此外,喀斯特地区还富含矿产资源,如石灰石、铝土矿等,对地方经济发展有着重要意义。

5. 喀斯特地貌的保护与利用:由于喀斯特地貌具有独特的自然景观和重要的生态系统功能,对其保护和合理利用成为地理学和环境保护的重要课题。

在喀斯特地区,需要加强土地资源管理、水资源保护和生态环境恢复等方面的工作,推动可持续发展。

这些是与高中地理学科中的喀斯特地貌相关的一些知识点,希望对您有所帮助。

简述喀斯特地貌喀斯特地貌又称岩溶地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

喀斯特地貌是一种特殊的地貌形态。

地表崎岖,沟谷纵横,山高坡陡;石芽、溶沟、石林到处都是,形成一片喀斯特的景象。

这种地貌多分布在碳酸盐岩出露地区,在我国分布广泛。

中国西南地区喀斯特地貌发育最为典型、最为发育。

它集中分布在广西、贵州、云南三省区的交界地带,称为云贵高原岩溶区,素有“岩溶博物馆”之称。

其他如广东、福建、江西、湖南、浙江、四川、重庆、湖北、陕西、甘肃等省市区也有不同规模的发育。

尤以广西壮族自治区发育最为典型,已命名的各种类型有200多处,总面积约占全国面积的1/10。

其他省区发育也很典型,只是类型上有所变化而已。

由于喀斯特地貌的溶洞、峰林地形等地质现象在全世界分布极广,故国外学者称之为“喀斯特地形”或“岩溶地形”。

1。

景观2。

旅游业发展的条件喀斯特地貌景观是世界上独一无二的景观。

丰富多彩的喀斯特地貌景观既是自然遗产,又是世界罕见的自然景观,是开展科学普及教育的良好场所,还是人们旅游观光的胜地。

喀斯特景观优美,如果与周围环境协调,并配以合适的科学解说牌、宣传牌,就会吸引更多的中外游客前来游览,成为促进当地经济发展的新兴旅游项目。

随着科技发展和人们认识能力的提高,喀斯特风光将被更多的人所了解,喀斯特景观也将逐步为人们所欣赏和接受。

因此,发展喀斯特旅游,不仅可以使人们得到审美享受,同时也可以带动相关产业的发展。

喀斯特旅游业的发展,必须依托丰富的喀斯特地貌资源和现代旅游设施,特别要加强交通、电信、供水等基础设施建设。

要尽量开辟航空、水路旅游线路,努力把宜林荒山开辟为森林公园。

旅游经营部门要利用大企业集团的优势,统筹规划旅游线路和服务设施,避免重复建设,促进整个地区旅游事业的健康发展。

世界上最大的喀斯特地貌喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地貌特征。

它在地表上以裂洞、溶洞、喀斯特平原和喀斯特山峰等形式展现出来。

世界上有许多著名的喀斯特地貌,其中最大的喀斯特地貌是中国的喀斯特地貌。

下面将详细介绍这一壮观自然景观。

喀斯特地貌分布在中国的广西、云南、贵州、湖南、湖北、四川等地,覆盖面积巨大。

特别是广西的喀斯特地貌,被誉为“中国喀斯特之乡”。

其中最大的喀斯特地貌被称为“中国喀斯特之王”。

这个喀斯特地貌位于贵州省的梵净山地区,面积达5000平方公里,被誉为世界上最大的喀斯特地貌。

它是由岩溶作用和断裂构造共同作用形成的,表现出巨大的溶蚀痕迹和奇特的地貌形态。

在这个喀斯特地貌中,最引人注目的是数以千计的溶洞。

这些溶洞各具特色,形态各异,规模宏大。

其中最大的溶洞是梵净山溶洞,被誉为“喀斯特之王”。

这个溶洞有着庞大的空间,洞内有密集的石笋、钟乳石和石柱,形成了一幅幅壮观的地下景观。

除了溶洞,喀斯特地貌还有许多其他特点。

例如,喀斯特地貌上分布着大量的裂洞。

这些裂洞分布在山体的缝隙中,形成了一个个狭长的峡谷。

这些峡谷中有的宽阔,有的狭窄,有的平坦,有的陡峭,给人以各种不同的景观感受。

此外,喀斯特地貌还形成了独特的岩溶塔地貌。

这些岩溶塔屹立在地表上,形状各异,高度不一,宛如巨人的雕塑。

喀斯特地貌是地质演化的产物,也是人类生存的宝贵资源。

它为人们提供了丰富的水资源和独特的生态环境。

喀斯特地貌还蕴含着丰富的地质矿产资源,如铅、锌、铜、锡等金属矿产,以及石灰岩、大理石等建筑材料。

为了保护和开发喀斯特地貌,各级政府和相关部门采取了一系列措施。

他们致力于保护喀斯特地貌的自然环境,加强水资源和矿产资源的管理,促进喀斯特地区的经济发展和生态建设。

作为世界上最大的喀斯特地貌,中国的喀斯特地貌给人们带来了无穷的遐想和震撼。

它以其壮丽的景色和独特的地貌形态吸引着无数游客和地质爱好者。

随着人们对喀斯特地貌的认识不断深入,相信它的魅力将会继续吸引人们的目光,并为人们带来更多的惊喜和惊叹。

喀斯特地貌喀斯特地貌地面上往往崎岖不平,岩石绚丽,奇峰林立,地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石和石柱等。

按出露条件,喀斯特地貌可划分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特这三种。

按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特五种。

按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特四种。

地形喀斯特地形(也称“喀斯特地貌”)是碳酸盐类岩石分布地区或存在流经石灰岩的'地下水所特有的地貌现象。

当雨水或者地下水与地面碳酸盐类岩石接触时,就会有少量碳酸盐溶于水中。

经过长时期的溶解侵蚀,形成了以地表岩层千沟万壑为标志的地表特征。

在喀斯特地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

结构石灰岩,也就是碳酸钙。

构成原因中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候构成,打下了现今喀斯特地带性的基础,华南维持了湿热气候,华中显得湿润,喀斯特发育转为猛烈。

尤其就是第四纪以来,地壳快速下降,喀斯特地貌随之快速发育,类型繁杂多样。

随其冰期与间冰期的交错,气候带频密变动,但在交错变动中气候带存有逐步北移的特点,华南热带峰林的北界超过南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

喀斯特地貌 科技名词定义 中文名称: 喀斯特地貌 英文名称: karst landform;karst physiognomy 定义1: 可溶性岩经受水流溶蚀、侵蚀以及岩体重力崩落、坍陷等作用过程,形成于地表和地下各种侵蚀和堆积物体形态的总称。 所属学科: 地理学(一级学科);地貌学(二级学科) 定义2: 地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀、侵蚀与沉积,以及重力崩塌、塌陷、堆积等作用形成的地貌。 所属学科: 资源科技(一级学科);资源地学(二级学科)

喀斯特地貌(karst landform)是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

碳酸盐岩

百科名片 沉积形成的碳酸盐矿物组成的岩石的总称。主要为石灰岩和白云岩两类。 喀斯特

科技名词定义 中文名称: 喀斯特 英文名称: karst 其他名称: 岩溶 定义1: 可溶岩在天然水中经受化学溶蚀作用形成的具有独特的地貌和水系特征的自然景观。 所属学科: 地理学(一级学科);地貌学(二级学科) 定义2: 水对可溶岩的溶蚀作用所产生的地质现象。 所属学科: 电力(一级学科);通论(二级学科) 定义3: 水对可溶岩的溶蚀作用所产生的地质现象。 所属学科: 水利科技(一级学科);水利勘测、工程地质(二级学科);工程地质(水利)(三级学科)

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌知识点喀斯特地貌是地质学中的一个术语,它指的是在石灰岩等溶蚀岩中形成的地貌类型。

喀斯特地貌丰富多彩,涵盖了洞穴、岩溶塔、溶洞湖、地下河等众多自然景观。

在这里,我们将了解一下喀斯特地貌的基本概念、形成原理、发展过程以及相关的自然现象和景观。

一、基本概念1. 喀斯特地貌的定义喀斯特地貌是指由酸性水体对石灰岩等可溶性岩石进行溶蚀而形成的地貌类型。

2. 喀斯特地貌的分类根据地表形态和溶洞分布情况等不同特征,喀斯特地貌可分为洼地型、岩溶尖峰型、岩溶洞穴型、峡谷峭壁型等多种类型。

二、形成原理1. 石灰岩的溶解石灰岩中含有大量的方解石和白云石等可溶性物质,而地下水中含有少量的二氧化碳,水与二氧化碳发生反应,生成碳酸溶液,反复渗透到石灰岩中,加速其溶解和糜化。

2. 溶解和沉积的平衡当岩石的溶解速度和沉积速度达到一定平衡时,就会出现各种喀斯特地貌形态。

三、喀斯特地貌的发展过程1. 喀斯特地貌的初期阶段在最初的阶段,地表会出现众多小型陷洼,地下水一般通过小缝隙或是沿着石灰岩层面流动而形成。

2. 喀斯特地貌的中期阶段在这个阶段中,地下水开始形成大型的洞穴和洞室,形成地下河道,营造出壮观的溶洞景观,同时,地表的凹陷也逐渐变得更加明显。

3. 喀斯特地貌的成熟阶段成熟阶段的喀斯特地貌,广泛分布于全球各地,洞穴、地下河道、露天洼地和丘陵、峡谷和山峰等各种地形景观构成了一个多彩的喀斯特世界。

四、相关的自然现象和景观1. 喀斯特地下河喀斯特地下河是指在岩溶区形成的地下水河道。

2. 喀斯特溶洞喀斯特溶洞是由地下水在石灰岩等可溶性岩石中溶解形成的大型空洞。

3. 喀斯特溶洞中的石笋石柱喀斯特溶洞中的石笋石柱是由地下水在溶洞内沿着洞顶或洞壁滴落形成的石柱状的物体。

4. 喀斯特岩溶塔喀斯特岩溶塔是由石灰岩等可溶性岩石溶蚀形成的尖峰状的地形。

五、总结综合来看,喀斯特地貌是一种独具特色的地貌类型,具有形态多样、地貌风貌奇特、景观壮观、科学价值高等特点。

喀斯特地貌报告krast cave宋柳依2016级地理信息科学学号:20160133322016年秋季[摘要]:1.关于岩溶作用对可溶性岩石的破坏和改造作用和影响喀斯特作用的因素;2.喀斯特地貌发育和演化实在自然界一定时间和空间领域内进行的,它具有由量变到质变的阶段性,同时又居于空间有序的分带性;3.喀斯特地貌类型多样,可分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌两大类;4.喀斯特地貌的分布及其景观价值。

[关键词]:喀斯特;岩溶作用;形成条件;发育理论;形态分析;旅游形象。

前言:喀斯特地貌是指地下水和地表水对可溶性岩石的化学作用和物理作用及其形成的水文现象和地貌现象。

我国是热带喀斯特地貌分布最广、类型最多的国家,亦是世界历史上第一个对喀斯特地貌现象纪录和研究最早的国家。

喀斯特地区有许多国民经济建设问题,因此,研究喀斯特地貌的类型与成因及演化一直备受关注,随着新技术的发展与新方法的提出,对喀斯特地貌的研究也一直在逐渐深入。

1,喀斯特作用及其影响因素:定义:地表水和地下水的化学作用过程(分解和化合)和物理作用过程(流水的侵蚀和沉积,重力崩塌和堆积)对可溶性岩石的破坏和改造作用,叫岩溶作用。

化学作用过程:碳酸盐在纯水中溶蚀速度很微弱,只有当水中含有二氧化碳时,碳酸盐的溶蚀速度才会显著增大。

二氧化碳和水化合成碳酸,碳酸再电离成氢离子与碳酸氢根离子,水中的二氧化碳含量越高,氢离子也越多,当含多量氢离子的水对石灰岩作用时,氢离子就会从碳酸钙中离解出的碳酸根离子结合成碳酸氢根离子,分离出钙离子。

而上述化学反应是可逆的,所以喀斯特作用不断发展。

影响喀斯特作用的因素:碳酸钙在水中的溶度和水中的二氧化碳含量有关,水中二氧化碳含量又受温度、气压以及土壤中有机质的氧化和分解等因素控制;另一方面,碳酸钙在水中的溶解度还受岩石的成分、结构和构造的影响。

因此,影响喀斯特作用的有气候因素、生物因素和地质因素。

气候因素:气候因素对喀斯特作用的影响主要表现在温度、降水和气压等方面。

温度对喀斯特作用的影响比较复杂,温度高,水中二氧化碳含量少,溶蚀作用减弱。

降水量多的地区,地表径流量大,地表水和地下水交替条件好,水的溶蚀力强。

降水的影响比温度的影响更为显著。

而当温度相同时,二氧化碳的分压越大,碳酸钙在水中的溶解度越大。

生物因素:动植物的生长与活动对喀斯特作用也有很大的影响,动植物可供给土壤大量有机质,土壤中的有机质的氧化和分解可产生许多二氧化碳。

在高温地区,通过有机质氧化作用,二氧化碳将大量增加,对促进碳酸钙的分解起着重要的作用。

藻类的生长能分泌许多溶蚀性酸,对可溶性岩石也有一定的溶蚀作用。

地质因素:影响喀斯特作用的地质因素包括岩石成分、岩石结构和地质构造等三方面。

岩石成分是指岩石的化学成分和矿物成分。

实验表明,结晶质岩石的晶粒愈小,相对溶解度愈大。

岩层的产状核破裂可控制岩溶作用的方向和程度,在断层发育的地方,特别是张性断裂发育的部位,结构松散,空隙大,有利于岩溶作用的增强。

喀斯特地貌的形成:存在可溶性岩石是喀斯特地貌形成的根本条件,大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在水化和水解作用下不断溶蚀,并进一步扩大,从而在地表和地下形成了奇特的地貌。

2.喀斯特地貌发育的理论:喀斯特地貌的发育理论研究,近一个世纪以来被国内外研究者广泛讨论。

“循环演化论”(以W.M 台维斯为代表):将喀斯特演化归纳为“幼、青、壮、老”四个发育时期,也就是四个发展演化阶段,并形成喀斯特地貌循环演化论。

体现了事物发展的螺旋式演化规律,演化动力主要是地壳升降运动。

“渐进演化论”(以何宇彬、杨明德为代表):上世纪六十年代,我国学者何宇彬、张世从等人,强调了新构造运动和水文网的控制作用。

认为由于不同地貌部位的水动力条件各异,导致了喀斯特组合形态的有序分布。

地壳上升速度与剥蚀速度对比论”(以张之淦、卢耀如为代表):以新构造运动的上升或下降性质为主导思想,用上升速度和剥蚀速度的均衡对比关系来解释现阶段的各种峰丛喀斯特地形的成因、分布、演化方向和发展趋势。

以地壳升降运动与剥蚀与沉积速率对比的方法,将中国喀斯特地貌发育划分为八种演化模式。

“同时态系统演化论“(以朱学稳、朱德浩伟代表):该观点认为喀斯特地貌的时态及形态有一定的配置关系,在相同时期发育的喀斯特组合形态是多种多样的。

喀斯特发育的阶段性:喀斯特地貌的发育包括三个阶段——早期阶段、中期阶段和晚期阶段,由于地壳运动及水动力条件不同,导致喀斯特发育阶段的不同。

喀斯特地貌时态与形态的配置规律:喀斯特地貌时态与形态是统一的,具有一定的配置规律,可归纳为四种:(1)不同期而同形(2)不同期不同形(3)同期同形(4)同期不同形。

这四种类型喀斯特地貌的存在,反映了“时态”与“形态”配置的复杂性。

喀斯特地貌空间有序的分带性问题:喀斯特组合形态的有序的分带性,在很大程度上决定于某些影响因素分带性。

如云贵高原(亚热带)到桂东溶原(热带)具气候分带性;由河谷至分水岭,具有地表水和地下水动力条件的分带性;由云贵高原(强烈上升)到桂中(过渡)、桂东(相对未定)的新构造运动上升强度逐渐减弱,这是另一种影响因素的分带性。

由于上述影响因素的分带性,导致喀斯特地貌的分带性。

故,喀斯特的发育和演化是在自然界一定的时间和空间领域内进行的。

喀斯特发育经历从量变到质变的阶段性(过渡),喀斯特发育同时又具有空间有序的分带性。

3.喀斯特地貌的类型:在喀斯特作用下,地表形成各种不同的喀斯特地貌。

由于喀斯特发育的不同阶段和不同地区,喀斯特地貌的类型和规模各有不同,总体可分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌。

地表喀斯特地貌:主要有溶沟、石芽、落水洞和竖井、漏斗、峰丛、峰林和孤峰。

溶沟和石芽:石灰岩表面的溶蚀地貌。

水流沿石灰石表面流动,溶蚀和侵蚀出许多凹槽,成为溶沟。

溶沟之间的突出部分,称为石芽。

落水洞和竖井:落水洞是岩溶区地表水流向地下河或地下溶洞的通道,它是由垂直方向流水对裂隙不断进行溶蚀并伴随塌陷而成。

竖井又称天坑,是一种深度较大的垂向洞穴。

漏斗:岩溶化地表上的一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形,直径数十米至数百米。

峰丛、峰林和孤峰:峰丛是由上部为耸立的锥形山峰和下部相连的基座组成的石灰岩山峰群;峰林时高耸林立的散布石灰岩山峰的组合;孤峰是岩溶区的孤立石灰岩山峰。

地下喀斯特地貌:主要有溶洞、地下河和岩溶泉。

溶洞:地下水沿着可溶性岩石的层面、节理或断层进行溶蚀和侵蚀而成的地下孔道,其形态多种多样,规模大小不一,因为溶洞堆积物的存在,溶洞内形成一些特殊的形态,尤以化学堆积物的形态最为绚丽多彩。

地下河:石灰岩地区地下水沿裂隙溶蚀而成的地下水汇集和排泄的通道。

岩溶泉:岩溶地区常有泉水出露,按泉的涌水特征和成因可分为三类:(1)暂时性泉:多分布在垂直循环带或过渡带,只在雨季或融雪季节,垂直循环带充水以及洪水期受河水上涨影响,地下水位上升形成暂时泉;(2)周期性泉:多形成在过渡带和水平循环带之间,它的形成机理类似虹吸管原理,泉的涌量呈周期性变化;(3)涌泉:来自水平循环带的深部或深部的层间含水层,流量大且较稳定。

4.喀斯特地貌的分布及景观特征:喀斯特地貌的分布:我国喀斯特地貌分布广,面积大,主要分布在西部地区的碳酸盐岩出露地区,面积为91~130万平方千米。

其中以广西、贵州和云南东部所占的面积最大,是世界上最大的喀斯特区之一;西藏与北方一些地区也有分布。

广西境内主要是热带和亚热带喀斯特,贵州、云南、西藏多为高原喀斯特,高原喀斯特多分布在四川、云南和西藏等高海拔地区。

喀斯特地形地貌除了桂林和云南、九寨沟这些举世闻名的喀斯特地貌意以外,在我国的华东地区(包括江西、安徽、江苏、浙江福建和上海六省市),虽然出露地表的石灰岩仅占本区总面积的4.06%,但仍然发育有形态各异的喀斯特地貌。

在苏北、皖北地区发育着相对高度100-150米左右,顶部浑圆的喀斯特丘陵……在我国长江流域的十五个省及自治区内,都分布着不同特征的喀斯特地貌;而在我国东北地区,地质与地理条件不利于喀斯特地貌的发育,但那里分布着面积达70920平方千米的石灰岩——喀斯特发育的基础,在东北南部一些地区,由于气温、降雨、岩性、海平面的升降及海浪作用等条件,形成了风格独特的滨海喀斯特地貌景观;横亘中国西部的昆仑山东西绵延2500公里,而由于当年随青藏高原强烈抬升而产生增热效应和印度洋季风对这一地区的影响,东昆仑山看到大面积古喀斯特地貌,但在海拔4700-4800米的下部,早、晚两期的古喀斯特峰林、石芽、溶洞、溶蚀裂隙灯依然清晰可见。

喀斯特地貌的景观特征:喀斯特地貌景观是大自然赋予人类的自然遗产,喀斯特地区奇特的山形,神秘的洞穴,清秀的水域与当地宝贵的文化遗产和其他人文景观结合,成为了我国旅游资源的重要组成部分。

喀斯特地貌景观成因复杂,形态众多,地下洞穴中所埋藏的古生物和古人类化石具有重大的科学价值,是揭示大地沧海桑田的自然博物馆,对科普教育富有启迪作用;以山美、水秀洞奇、石怪而在各种地貌景观中独领风骚的喀斯特景观常使人对自然塑造之力及其产物的奇巧形体产生莫测高深之感,寄予神话的意境。

结论:喀斯特地貌的形成过程错综复杂,对它的探索与研究从未止息过。

正是它奇异神秘的外观,在很大程度上推动了拥有这些自然馈赠的幸运地区的旅游业发展。

因此,我们不能停止对它的探索。

参考文献:许模等《基于分形理论的喀斯特地貌形态分析》成都理工大学报何小芊《江西省岩溶洞穴旅游资源特征及其开发》中国岩溶邹成杰何宇彬《喀斯特地貌发育的时空演化问题初论》中国岩溶赖良杰彭东《喀斯特地貌景观特点及旅游形象塑造》中国岩溶吴绍贵《我国喀斯特地貌的形成机制及分布》美丽中国王世杰等《中国南方喀斯特地貌分区纲要》山地学报中国地理学会地貌专业委员会《喀斯特地貌与洞穴》。