喀斯特地貌作用简介

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:24

喀斯特地貌成果概述喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地貌特征。

它是地球上最为独特和壮观的地貌类型之一,广泛分布于世界各地,特别是中国南方和世界著名的喀斯特地区——中国贵州。

喀斯特地貌成果概述如下:一、地貌形成喀斯特地貌的形成主要受到地下水的溶蚀作用影响。

当地下水中含有溶解性较高的碳酸盐时,会与岩石中的石灰石等溶解性岩石发生反应,形成溶洞。

随着时间的推移,溶洞逐渐扩大,并最终形成了喀斯特地貌中的特有地貌景观,如峰丛、峡谷和地下河等。

二、地貌特征1. 峰丛:喀斯特地貌最典型的特征之一就是峰丛。

喀斯特地区的山峰通常呈现出陡峭而突兀的形态,形成了层层叠叠的山峰,给人一种壮观的视觉效果。

2. 峡谷:喀斯特地貌中的峡谷是由于地下溶蚀作用导致地表塌陷而形成的。

这些峡谷通常非常深且狭窄,两侧峭壁陡峭,给人一种险峻的感觉。

3. 地下河:喀斯特地区的地下河是地表水经过溶洞后流入地下继续流动形成的。

地下河一般流速较快,水流湍急,有时还会形成地下瀑布等壮观景观。

4. 石林:喀斯特地区的石林是由于溶蚀作用使得地表石灰岩溶解后形成的。

石林通常由许多奇特的石柱组成,形状各异,犹如一座座巨大的石林。

5. 溶洞:溶洞是喀斯特地区最为典型的地貌特征之一。

溶洞通常由于地下水侵蚀作用使得地下岩石溶解而形成。

溶洞内部常常有丰富的钟乳石、石笋等溶蚀沉积物,形成了独特而美丽的地下奇观。

三、景观价值喀斯特地貌以其独特的地貌特征和壮观的景观吸引了众多的游客。

中国贵州的喀斯特地区以其独特的喀斯特地貌而闻名于世,如黄果树瀑布、荔波小七孔等景点吸引了大量游客的关注。

喀斯特地貌不仅具有观赏价值,还对生态环境的保护和地质学研究具有重要意义。

四、生态环境保护喀斯特地区的生态环境非常脆弱,对于保护喀斯特地貌的生态环境具有重要意义。

喀斯特地区的水资源丰富,不仅供应当地居民的生活用水,还滋养着丰富的植被和动物种群。

因此,保护喀斯特地貌的生态环境,是保护喀斯特地区独特生态系统的关键。

喀斯特地貌是指在地表上形成的由溶蚀作用所造成的地形特征。

这种地貌通常出现在石灰岩或其他易被溶蚀的岩石上,例如陶粒岩、砂岩和灰岩。

喀斯特地貌特征包括洞穴、溶洞、峡谷、小丘、峭壁、悬崖和圆锥形山丘。

这种地貌通常是由降雨和水流所引起的地下溶蚀作用形成的。

降雨会被岩石吸收,并在地下流动,带走岩石中的矿物质。

这种溶蚀作用会不断地发生,导致岩石的形态发生变化,最终形成喀斯特地貌。

喀斯特地貌常见于许多地区,例如英国的白崖峰(White Cliffs of Dover)、美国的大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)和澳大利亚的黄金海岸(Gold Coast)。

喀斯特地貌对于地质学家来说是一个重要的研究对象,因为它可以帮助我们了解地球的演化过程。

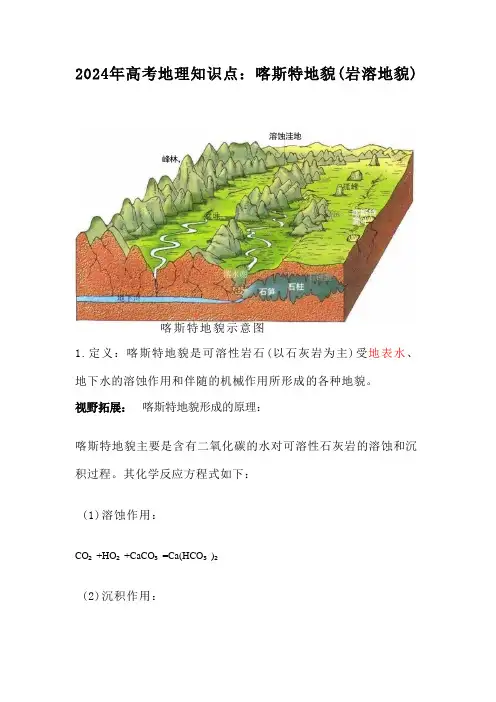

2024年高考地理知识点:喀斯特地貌(岩溶地貌)溶蚀洼地峰林,密斯跃。

石钟乳喀斯特地貌示意图1.定义:喀斯特地貌是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

视野拓展:喀斯特地貌形成的原理:喀斯特地貌主要是含有二氧化碳的水对可溶性石灰岩的溶蚀和沉积过程。

其化学反应方程式如下:(1)溶蚀作用:CO₂+HO₂+CaCO₃=Ca(HCO₃)₂(2)沉积作用:Ca(HCO₃)₂=CaCO₃↓+HO₂+CO₂↑2.分类:(1)喀斯特溶蚀地貌:① 溶沟:指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

②石芽:凸出于溶沟之间的石脊。

云南石林就是发育良好的石芽群。

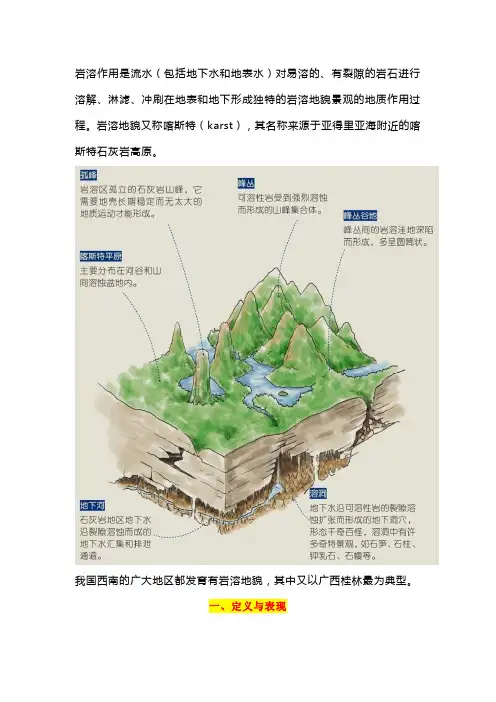

③ 峰林:指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

④ 孤峰:岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好。

⑤ 溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形。

也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

⑥ 地下溶洞:富含CO₂的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

(2)喀斯特沉积地貌:① 钙华:在合适的条件下,富含Ca(HCO₃)₂的地下热水接近或出露于地表时,因CO₂大量逸出,导致CaCO₂沉积,形成钙华。

常见的有钙华坝、钙华湖等。

② 石钟乳、石笋、石柱:在溶洞内,富含Ca(HCO₃)₂的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和CO₂逸出,从水中析出的CaCO₃在洞、洞壁和洞底发生沉积,形成石钟乳、石笋和石柱等。

a .石钟乳:由洞顶向下发育。

b .石笋:由洞底向上发育。

c.石柱:石钟乳与石笋连接起来。

温馨提示: 地下溶洞是流水侵蚀作用形成的,溶洞内的石钟乳、石笋、石柱等则是流水沉积作用形成的。

" 地表水沿岩石表面对可溶性岩石不断进行溶蚀、侵蚀,形成石芽和溶沟。

喀斯特地貌简介喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,以其特殊的地貌形态和丰富的地下水资源而闻名于世。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀性岩石地区,其中以石灰岩地区最为典型。

喀斯特地貌的形成过程主要是由于地下水在地下岩层中的溶蚀作用所引起的。

在喀斯特地区,地下水中含有大量的碳酸氢根离子,这些离子会与石灰岩中的钙离子结合,形成溶解性的碳酸钙。

随着地下水的流动,溶解的碳酸钙会逐渐沉积,形成洞穴、地下河道等地下空间。

而地表的溶蚀作用则主要表现为喀斯特地表的塌陷、溶洞、峡谷等地貌形态。

喀斯特地貌的最显著特点是地下水形成的溶洞和地表溶蚀作用形成的裂谷、峡谷等地貌形态。

溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成于石灰岩中的溶洞系统是地下水溶蚀作用的产物。

这些溶洞中有的宽敞明亮,有的狭小幽深,还有的洞壁上挂满了钟乳石、石笋等奇特的石灰岩结构。

地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷则是由于地下洞穴塌陷或地表溶蚀作用导致地表塌陷形成的。

喀斯特地貌的发育条件主要包括地质构造、地下水条件和气候条件三个方面。

首先,地质构造决定了喀斯特地貌的基础,石灰岩等溶蚀性岩石的分布范围决定了喀斯特地貌的分布范围。

其次,地下水条件是喀斯特地貌形成的关键,充足的地下水资源是形成溶洞等地下空间的基础。

最后,气候条件对喀斯特地貌的形成和发育起着重要的作用,比如降水量越大、温度越高,溶蚀作用就越强,喀斯特地貌就越发达。

喀斯特地貌不仅仅是一种特殊的地貌类型,还是一个重要的地下水资源库。

喀斯特地区的地下水资源丰富,由于岩石中的裂隙和溶洞等地下空间的存在,地下水可以在喀斯特地区进行蓄水和储存,为当地的农业生产和人类生活提供了重要的水资源。

此外,喀斯特地貌还具有丰富的旅游资源,吸引了大量的游客前来观光和探险。

喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,其主要特点是地下洞穴和地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷。

喀斯特地貌的形成受地质构造、地下水条件和气候条件的影响,同时也是一个重要的地下水资源库和旅游资源,为当地的经济发展和人民生活带来了巨大的价值。

喀斯特相关词汇及解释一、喀斯特概念与分类1.喀斯特地貌定义喀斯特地貌(Karst landscape)是指在特定的气候、水文、岩溶等条件下,石灰岩、石膏等可溶性碳酸盐岩经地表水和地下水溶解作用形成的特殊地貌。

2.喀斯特地貌类型(1)地表喀斯特地貌:石林、峰林、天生桥、洞穴等;(2)地下喀斯特地貌:地下洞穴、地下河、溶蚀孔洞等。

二、喀斯特作用与过程1.喀斯特作用原理喀斯特作用是指水溶液与可溶性岩石相互作用,溶解岩石形成溶蚀作用。

这一过程受气候、水文、岩石类型、地形等因素影响。

2.喀斯特过程阶段(1)溶解作用:地表水和地下水溶解岩石,形成溶蚀地貌;(2)沉积作用:溶解物质随水流动,沉积在地表或地下形成沉积地貌;(3)物理风化作用:岩石受水冲刷、风化,加速岩石溶解;(4)化学风化作用:水中的二氧化碳与岩石中的碳酸钙反应,生成溶解性碳酸氢钙,使岩石溶解。

三、喀斯特地貌特征1.地表特征(1)地形起伏大,峰林、石林等景观显著;(2)地表水系发达,河流、瀑布等地貌丰富。

2.地下特征(1)地下洞穴、地下河发育,洞穴内景观奇特;(2)岩溶孔洞、裂缝分布广泛,储水能力强。

四、我国喀斯特地貌分布与应用1.我国喀斯特地貌分布区域我国喀斯特地貌分布广泛,主要集中在西南地区(如云南、贵州、广西等地)。

2.喀斯特地貌在资源与应用方面的价值(1)水资源:喀斯特地貌储水量较大,可开发利用的水资源丰富;(2)矿产资源:喀斯特地区常有矿产伴生,如石膏、芒硝等;(3)旅游资源:喀斯特地貌景观独特,具有很高的旅游观赏价值,如桂林山水、黄果树瀑布等;(4)农业资源:喀斯特地区土壤贫瘠,但适宜发展特色农业,如喀斯特果园、蔬菜基地等。

综上所述,喀斯特地貌是一种独特的自然景观,具有丰富的资源与应用价值。

喀斯特地貌形成的地质作用喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。

不过喀斯特地貌是怎么形成的呢?以下就是店铺给你做的整理,希望对你有用。

喀斯特地貌的形成:可溶性岩石可溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。

从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。

岩石透水性岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道。

岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。

在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。

流水作用1.流水的溶蚀作用水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO2)与水结合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。

下面几个化学方程式反映了岩溶作用的进行:H2O + CO2==H2CO3;H2CO3==HCO3--+H+(第一步:形成碳酸和碳酸根离子)H++ CaCO3==HCO3-+ Ca2+(第二步:H+与CaCO3反应生成HCO3-,从而使CaCO3溶解)这几步反应在大自然间是十分复杂的过程,因为温度,气压,生物,土壤等许多自然条件制约着反应的进行,并且这些反应都是可逆的,水中的二氧化碳增多,反应向右进行,就有利于CaCO3的分解;岩溶作用进行比较容易,反之则不利于岩溶作用。

2.流水的流动作用流动的水溶蚀性更强烈一些,这是为什么?因为水中的二氧化碳需要得到及时的补充,水的溶蚀作用才能顺利进行,水的溶蚀能力才得以巩固加强。

同时,流动的水带动河底砂砾对岩石进行机械侵蚀,这样更有利于岩溶作用的深入。

岩溶作用是流水(包括地下水和地表水)对易溶的、有裂隙的岩石进行溶解、淋滤、冲刷在地表和地下形成独特的岩溶地貌景观的地质作用过程。

岩溶地貌又称喀斯特(karst),其名称来源于亚得里亚海附近的喀斯特石灰岩高原。

我国西南的广大地区都发育有岩溶地貌,其中又以广西桂林最为典型。

一、定义与表现水流对可溶性岩石进行的以化学过程(溶解和沉淀)为主,机械过程(流水侵蚀与沉积,以及重力崩塌和堆积等)为辅的破坏和改造作用。

岩溶作用的结果是形成岩溶地貌。

自然界岩溶现象多发生在石灰岩、大理岩、白云岩等碳酸盐类岩石中。

岩溶作用不仅发生在地表,而且更多的是在地下。

主要岩溶地貌类型:地表喀斯特地貌地下喀斯特地貌:主要以溶洞为主;溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。

溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

二、形成条件三、形成过程1、地表喀斯特地貌的形成过程:2、地下单层喀斯特溶洞的形成过程:溶洞形成过程三个阶段可分为溶蚀阶段、扩大阶段、稳定阶段。

(1)溶蚀阶段:这是溶洞形成的起始阶段,也是最关键的阶段之一。

在这个阶段,地下水中溶解了一些含有碳酸盐的岩石,通常是石灰岩、石膏或大理石。

这些岩石含有钙和碳酸盐,使得地下水具有溶蚀作用。

地下水中的碳酸盐溶解在岩石中,逐渐形成微小的孔洞和裂缝。

这些微小的溶蚀特征是溶洞形成的基础。

(2)扩大阶段:一旦形成了一些微小的孔洞和裂缝,地下水会通过流动不断地将溶解了的岩石物质带走,从而扩大这些孔洞。

这个阶段通常需要很长的时间,但随着时间的推移,溶洞的尺寸会逐渐增大。

地下水的流动和溶解作用会不断加速孔洞的扩大,有时还会形成地下河流、地下瀑布等地下水动态景观。

(3)稳定阶段:在扩大阶段后,溶洞的形态逐渐趋于稳定。

地下水的溶蚀作用会逐渐减缓,但并不会完全停止。

在这个阶段,溶洞内的特征如钟乳石、石笋、石柱等会继续形成,这些是由于地下水中的溶解物质沉积在洞壁和洞底上。

喀斯特地貌是地球上一种特殊的地貌类型,以岩溶作用为主要形成过程。

在高中地理学科中,喀斯特地貌是一个重要的学习内容。

下面我将为您介绍一些与喀斯特地貌相关的高中地理知识。

1. 喀斯特地貌形成原因:喀斯特地貌主要是由于地下水在含有溶蚀性岩石(如石灰岩、石膏岩等)的地区发生溶蚀作用而形成的。

水通过渗透、流动和溶解作用,溶解岩石中的溶质,形成溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞等地貌特征。

2. 喀斯特地貌特征:喀斯特地貌具有明显的特征,包括溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞、地表塌陷、喀斯特平原、喀斯特盆地等。

其中,溶蚀洞穴是喀斯特地貌的典型特征,形成于地下溶蚀作用,有着独特的地貌景观。

3. 喀斯特地貌分布:喀斯特地貌广泛分布于世界各地,特别是石灰岩地区。

在中国,喀斯特地貌主要分布于贵州、广西、云南等地,

其中贵州的喀斯特地貌被称为中国喀斯特之乡。

4. 喀斯特地貌的资源价值:喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还蕴含丰富的资源价值。

喀斯特地区的地下水资源丰富,供应了周边地区的生活用水和农业灌溉水源。

此外,喀斯特地区还富含矿产资源,如石灰石、铝土矿等,对地方经济发展有着重要意义。

5. 喀斯特地貌的保护与利用:由于喀斯特地貌具有独特的自然景观和重要的生态系统功能,对其保护和合理利用成为地理学和环境保护的重要课题。

在喀斯特地区,需要加强土地资源管理、水资源保护和生态环境恢复等方面的工作,推动可持续发展。

这些是与高中地理学科中的喀斯特地貌相关的一些知识点,希望对您有所帮助。

喀斯特地貌水溶作用形成的奇特景观喀斯特地貌是一种独特而壮观的地质现象,源于水溶作用在岩石中的侵蚀和溶解过程。

这种地貌类型以其奇特的地下溶蚀洞穴、天坑、峡谷和岩溶塔等景观而闻名。

喀斯特地貌的形成与地下水的溶解过程密切相关,它的独特之处也正是因为这种地形是由水在地质时期塑造出来的。

水溶作用是一种地质过程,通过水的侵蚀和溶解作用,能够改变岩石的结构和形态。

在喀斯特地区,岩石通常是由可溶性岩石如石灰岩、石膏和盐岩组成的。

当降雨或地下水进入这些岩层时,水中的二氧化碳与岩石中的碳酸钙发生反应,形成碳酸溶液。

这种溶液具有强大的溶解力,能够逐渐溶解岩石中的矿物质,使岩层变得脆弱。

通过长期的水溶作用,喀斯特地区的岩石会被侵蚀得越来越深。

水溶作用还会形成地下洞穴系统,这是由于水在岩石中的溶解和侵蚀过程中形成的。

这些地下洞穴通常是由地下河流或地下水体穿过而形成的。

地下洞穴系统的发展可能会持续几百甚至几千年,其规模和复杂性取决于岩石的溶解程度。

除了地下洞穴,喀斯特地区还会形成天坑、峡谷和岩溶塔等独特的景观。

天坑是由岩层内部溶洞坍塌而形成的,其特点是深不可测且开口较大。

峡谷是由地表岩石被溶解和侵蚀形成的,通常是由地下河流嵌入形成的。

岩溶塔则是由剩余的岩石形成的尖塔状结构,其形成是由于溶洞中的部分岩石被溶解后剩余部分抵抗侵蚀而形成的。

喀斯特地貌水溶作用形成的奇特景观给人们带来了无限的惊奇和享受。

这些地貌景观既具有科学价值,又具有生态价值和旅游价值。

首先,科学家可以通过研究喀斯特地貌的形成过程了解地球的演化历史以及地质变迁。

其次,喀斯特地貌的奇特景观提供了丰富的生态环境,许多物种在这里找到了独特的栖息地。

最后,喀斯特地貌成为了风景名胜区和旅游胜地,吸引着数以百万计的游客前来观赏壮观的景色和体验独特的地貌风情。

然而,喀斯特地貌也面临着一些问题和挑战。

首先,由于水溶作用的持续侵蚀,喀斯特地区的地质地貌会不断发生变化,这可能会导致天坑的扩大、地表塌陷等地质灾害。

喀斯特地貌名词解释喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地表地貌。

喀斯特地貌最早由斯洛文尼亚地质学家科特尼克在1893年首次提出,以斯洛文尼亚南部的喀斯特高原命名。

喀斯特地貌的形成主要是由于地下溶蚀作用和地表溶蚀作用的共同作用。

地下溶蚀作用是指地下水通过溶解岩石中的可溶性矿物质,形成溶洞、地下河道等地下空洞。

地表溶蚀作用则是指地表水通过岩石裂缝、孔隙等,与可溶性岩石发生化学反应,导致岩石表面溶解,形成裂缝、溶槽、溶壑等地表凹陷。

喀斯特地貌的特点是地勢平坦,形成了许多特殊的地貌地貌形态,比如溶洞、地下河道、天坑、喀斯特凹地等。

溶洞是喀斯特地貌中最为典型的地貌形态之一,是由地下水长期侵蚀而形成的洞穴。

地下河道则是指地下水侵蚀地表融合形成的河道,通常位于溶洞中。

天坑是指岩石表面塌陷形成的地表凹陷,由于地下溶洞或溶洞顶部崩塌而形成。

喀斯特凹地是指由溶蚀作用形成的地表凹地,通常是由于岩石表面溶洞扩大而形成。

喀斯特地貌分布广泛,世界上许多地区都有喀斯特地貌的存在。

而我国也是世界上最大的喀斯特地貌分布区之一,主要分布在贵州、广西、云南等地。

贵州的喀斯特地貌最为有名,有着许多独特的地貌景观。

比如黄果树瀑布、青岩洞、龙宫等等,都是喀斯特地貌的典型代表。

喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还潜藏着丰富的矿产资源。

由于喀斯特地貌的溶蚀作用,形成了大量的金属矿、非金属矿等矿产资源。

此外,喀斯特地貌还具有灌溉条件好、土地肥沃等特点,适合农业发展。

总之,喀斯特地貌是由地下溶蚀作用和地表溶蚀作用共同作用而形成的地表地貌。

它具有独特的地貌景观、丰富的矿产资源等特点,是地球上一种重要的地貌类型。

喀斯特地貌喀斯特地貌- 简介喀斯特地貌指可溶岩经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌。

地表水和地下水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下的地貌形态的总称。

由于是水可溶性的岩石形成的地貌,故又称为岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,包括流水的溶蚀、冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,统称为喀斯特作用,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特这个名称原本是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。

因19世纪中叶在南斯拉夫的喀斯特地区对喀斯特的研究较多,喀斯特就由此而得名。

喀斯特地貌- 形成条件促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。

我国几种特殊的地貌类型

一、喀斯特地貌

喀斯特地貌(karst landform),是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

在我国主要分布在西南地区(云南、贵州、西藏东南部等地区),这些地区石灰岩分布广泛,地处亚热带季风气候区,全年降水丰富,对石灰岩的侵蚀、溶蚀等作用明显。

喀斯特地貌以其秀美的景观为人类提供丰富的旅游资源,但同时也为农业和交通运输业的发展产生了巨大的不利影响。

对农业的影响主要表现:易造成地表水资源的短缺,形成干旱。

具体原因如下:当地受地质条件影响,石灰岩广泛分布,多地下暗河,地表水渗漏严重,四季均可出现旱灾。

对交通运输的影响主要表现:该地区地质构造复杂,地壳运动活跃,地震、滑坡、泥石流等地质灾害多发,交通建设难度较大,安全性差,应尽量避开。

二、雅丹地貌

雅丹地貌是一种典型的风蚀性地貌。

“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”。

由于风的磨蚀作用,小山包的下部往往遭受较强的剥蚀作用,并逐渐形成向里凹的形态。

如果小山包上部的岩层比较松散,在重力作用下就容易垮塌形成陡壁,形成雅丹地貌,有些地貌外观如同古城堡,俗称魔鬼城。

三、丹霞地貌

一般认为,有陡崖的陆相红层地貌称为丹霞地貌(Danxia landform)。

丹霞地貌主要分布在中国、美国西部、中欧和澳大利亚等地,以中国分布最广。

中国的丹霞地貌广泛分布在热带、亚热带湿润区,温带湿润-半湿润区、半干旱-干旱区和青藏高原高寒区。