喀斯特地貌

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:23

喀斯特地貌基本特征喀斯特地貌基本特征什么是喀斯特地貌?•喀斯特地貌是由于溶蚀作用而形成的一种特殊地貌类型。

•它主要分布在石灰岩、大理石等溶蚀性岩石区域。

喀斯特地貌的基本特征1.岩溶地貌–岩溶是指在溶蚀作用下,岩石表面或地下发生的溶解作用。

–在喀斯特地貌中,岩溶现象非常普遍,包括溶洞、溶谷、壶穴、溶棚等。

2.地下河–喀斯特地区地下河流量大、水势陡,河水在地下岩溶系统中流动。

–地下河经常形成地下河谷,具有独特的地貌景观。

3.沉洞塌陷–在喀斯特地区,由于溶蚀作用,地表下的溶蚀空间会逐渐扩大,导致地表形成沉洞。

–沉洞塌陷是指地表上的田地、房屋等陷入地下洞穴中。

4.喀斯特塌陷坑–喀斯特塌陷坑是指地表或地下的一个或多个坑陷地形。

–这种地形形成于岩溶作用下,溶洞坍塌或地下流水冲刷等原因。

5.针状石林–喀斯特地区石林是一种特殊的地貌景观,由于岩体溶蚀作用形成。

–石林的地貌特征是由岩石峰状突出的尖峰组合而成。

6.喀斯特云雾–喀斯特地区由于地形复杂和水汽充足,常常出现云雾缭绕的景象。

–这种特殊的自然现象为喀斯特地貌增添了神秘感。

总结喀斯特地貌是地球上一种独特而特殊的地貌类型,其基本特征包括岩溶地貌、地下河、沉洞塌陷、喀斯特塌陷坑、针状石林和喀斯特云雾等。

探索喀斯特地貌的奥秘,不仅可以欣赏到独特的自然景观,还可以了解到地球地质演变的奇妙过程。

喀斯特地貌的形成原因•喀斯特地貌的形成主要是由于溶蚀作用和溶洞的发育。

•溶蚀作用是指地表和地下水对溶蚀性岩石(如石灰岩)发生化学反应,导致岩石溶解和溶蚀的过程。

•溶蚀作用主要是由水和二氧化碳的相互作用引起的,水分子中的二氧化碳与大气中的二氧化碳结合形成碳酸,通过水的介导形成碳酸溶解岩石。

喀斯特地貌的类型1.溶洞–溶洞是喀斯特地貌最常见的地下空间,形成于岩溶作用下,主要由溶蚀而成。

–溶洞内部常有丰富的钟乳石、石筍等喀斯特地貌特征。

2.平流地貌–平流地貌是指在水流作用下,岩石表面产生的凹陷地形。

简述喀斯特地貌特征

喀斯特地貌是指地表表现出断垣残壁和锌岩石窟袅袅起伏或空荡荡的地表状况,其最

大的特征是地衣的隆起、洼陷与地貌的悬崖、峭壁的错落有致的景观。

喀斯特地貌是源于大气水蚀和植物碳酸钙沉积作用。

大气下的风雨侵蚀使地表金属矿

物及砂岩石碎片被侵蚀,最后形成的悬崖、峭壁、洼陷和谷壑等地貌形式具有椭圆形、折

线形、条状等形状,突出地貌断块、折线和小穴洞等。

(1)隆起特征:峭壁、悬崖和悬块形成喀斯特地貌的隆起部分。

隆起部分的形成源

于大气的风雨侵蚀,风水侵蚀和风水侵蚀交织在一起,形成狭长的折线,细长的折线成为

典型的喀斯特地貌。

(2)洼陷特征:洼陷特征是喀斯特地貌中很重要的特征。

洼陷地貌可分为湖流地貌、沼泽地貌、谷地地貌及其他地貌。

风水侵蚀和植被侵蚀隆起后下沉,地表形成洼陷,洼陷

地貌也是喀斯特地貌的一部分。

(3)空荡荡:在喀斯特地貌的空洞或空荡荡的部分也就是岩洞,又称喀斯特洞穴。

喀斯特洞穴是由大气水蚀作用形成的,有的是由较大的岩石屑碎洞;地表上有不少岩洞,

形成空荡荡的地貌。

喀斯特地貌是由风水侵蚀和植物碳酸钙沉积作用共同构成的,具有隆起特征、洼陷特

征以及空荡荡的特征。

喀斯特地貌形成了引人入胜的地形景观,构成归自然而恢弘的艺术,是自然建筑艺术的独特表现形式,令人叹为观止。

喀斯特地貌概念

喀斯特地貌是一种具有独特特征的地貌形态,具有比较清晰的地貌特征,并由高低不平的侵蚀形成的陡崖和岩洞组成,以及盆地、山谷和悬崖等各种形态的山脉。

喀斯特地貌的主要特征是有大量的垄断土壤和碎屑,它们受到了严重的山洪侵蚀,地貌呈现出陡峭、粗糙的指纹样式,呈波状的棱状景观。

喀斯特地貌的产生主要受侵蚀和风化作用的控制,侵蚀和风化作用是形成喀斯特地貌的两个主要因素。

喀斯特地貌中常见的垄断土壤是耐侯性高的碎屑岩,其耐风化性比较强,它们往往形成独特的陡峭的指纹样式。

此外,还可以看到其他形状的山脉,如悬崖、盆地、山谷、景观沟壑等,都是因水流、风化侵蚀而形成的。

喀斯特地貌具有一定的生态系统,具有多种植被,如冷杉、桦树、落叶松、云杉等,这种植被在喀斯特的地貌中具有重要的生态作用,植物可以吸收大量水分,以及吸收重金属离子,减少植物污染,保护地表土壤,并提供优良的植物环境。

地貌的形态和特征可能会随着时间的推移而发生变化和演变,这主要取决于环境影响的大小,例如地面沉降、水蚀侵蚀、风化等。

在大多数情况下,喀斯特地貌的变化是由长期的环境因素,如气候和疏散度,而引起的,它们可能会导致地貌的改变,喀斯特地貌的变化会对生态环境产生重大影响。

喀斯特地貌可以说是地貌环境的一个巨大宝藏,不仅可以丰富几何地貌景观,还具有独特的生态环境,对人类文化和科学研究都有重

要意义,在景观研究和生态研究方面都有重要的价值。

因此,喀斯特地貌是一种重要的地貌,要认识它就必须要全面了解它的特征及其形成的过程,以及它的影响,并能有效恢复和保护喀斯特地貌,确保我们的子孙后代能够充分发挥喀斯特地貌的价值。

喀斯特地貌是指在地表上形成的由溶蚀作用所造成的地形特征。

这种地貌通常出现在石灰岩或其他易被溶蚀的岩石上,例如陶粒岩、砂岩和灰岩。

喀斯特地貌特征包括洞穴、溶洞、峡谷、小丘、峭壁、悬崖和圆锥形山丘。

这种地貌通常是由降雨和水流所引起的地下溶蚀作用形成的。

降雨会被岩石吸收,并在地下流动,带走岩石中的矿物质。

这种溶蚀作用会不断地发生,导致岩石的形态发生变化,最终形成喀斯特地貌。

喀斯特地貌常见于许多地区,例如英国的白崖峰(White Cliffs of Dover)、美国的大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)和澳大利亚的黄金海岸(Gold Coast)。

喀斯特地貌对于地质学家来说是一个重要的研究对象,因为它可以帮助我们了解地球的演化过程。

喀斯特地貌喀斯特地貌- 简介喀斯特地貌指可溶岩经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌。

地表水和地下水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下的地貌形态的总称。

由于是水可溶性的岩石形成的地貌,故又称为岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,包括流水的溶蚀、冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,统称为喀斯特作用,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特这个名称原本是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。

因19世纪中叶在南斯拉夫的喀斯特地区对喀斯特的研究较多,喀斯特就由此而得名。

喀斯特地貌- 形成条件促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。

喀斯特地貌简介喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,以其特殊的地貌形态和丰富的地下水资源而闻名于世。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀性岩石地区,其中以石灰岩地区最为典型。

喀斯特地貌的形成过程主要是由于地下水在地下岩层中的溶蚀作用所引起的。

在喀斯特地区,地下水中含有大量的碳酸氢根离子,这些离子会与石灰岩中的钙离子结合,形成溶解性的碳酸钙。

随着地下水的流动,溶解的碳酸钙会逐渐沉积,形成洞穴、地下河道等地下空间。

而地表的溶蚀作用则主要表现为喀斯特地表的塌陷、溶洞、峡谷等地貌形态。

喀斯特地貌的最显著特点是地下水形成的溶洞和地表溶蚀作用形成的裂谷、峡谷等地貌形态。

溶洞是喀斯特地貌的典型景观,其形成于石灰岩中的溶洞系统是地下水溶蚀作用的产物。

这些溶洞中有的宽敞明亮,有的狭小幽深,还有的洞壁上挂满了钟乳石、石笋等奇特的石灰岩结构。

地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷则是由于地下洞穴塌陷或地表溶蚀作用导致地表塌陷形成的。

喀斯特地貌的发育条件主要包括地质构造、地下水条件和气候条件三个方面。

首先,地质构造决定了喀斯特地貌的基础,石灰岩等溶蚀性岩石的分布范围决定了喀斯特地貌的分布范围。

其次,地下水条件是喀斯特地貌形成的关键,充足的地下水资源是形成溶洞等地下空间的基础。

最后,气候条件对喀斯特地貌的形成和发育起着重要的作用,比如降水量越大、温度越高,溶蚀作用就越强,喀斯特地貌就越发达。

喀斯特地貌不仅仅是一种特殊的地貌类型,还是一个重要的地下水资源库。

喀斯特地区的地下水资源丰富,由于岩石中的裂隙和溶洞等地下空间的存在,地下水可以在喀斯特地区进行蓄水和储存,为当地的农业生产和人类生活提供了重要的水资源。

此外,喀斯特地貌还具有丰富的旅游资源,吸引了大量的游客前来观光和探险。

喀斯特地貌是一种由溶蚀作用而形成的独特地貌类型,其主要特点是地下洞穴和地表溶蚀作用形成的裂谷和峡谷。

喀斯特地貌的形成受地质构造、地下水条件和气候条件的影响,同时也是一个重要的地下水资源库和旅游资源,为当地的经济发展和人民生活带来了巨大的价值。

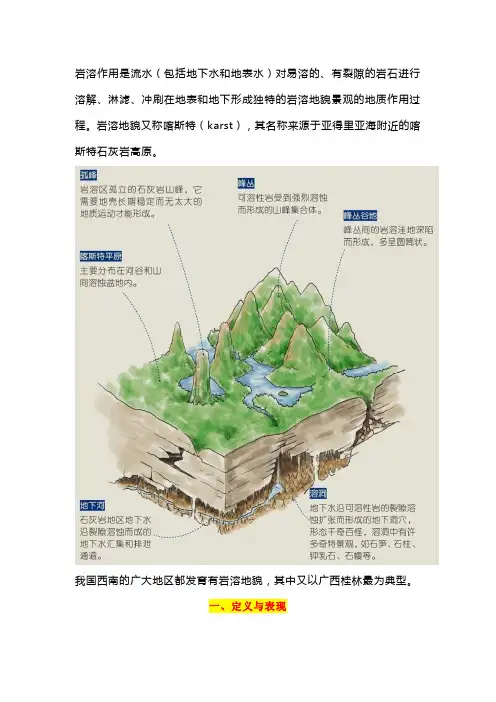

岩溶作用是流水(包括地下水和地表水)对易溶的、有裂隙的岩石进行溶解、淋滤、冲刷在地表和地下形成独特的岩溶地貌景观的地质作用过程。

岩溶地貌又称喀斯特(karst),其名称来源于亚得里亚海附近的喀斯特石灰岩高原。

我国西南的广大地区都发育有岩溶地貌,其中又以广西桂林最为典型。

一、定义与表现水流对可溶性岩石进行的以化学过程(溶解和沉淀)为主,机械过程(流水侵蚀与沉积,以及重力崩塌和堆积等)为辅的破坏和改造作用。

岩溶作用的结果是形成岩溶地貌。

自然界岩溶现象多发生在石灰岩、大理岩、白云岩等碳酸盐类岩石中。

岩溶作用不仅发生在地表,而且更多的是在地下。

主要岩溶地貌类型:地表喀斯特地貌地下喀斯特地貌:主要以溶洞为主;溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。

溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

二、形成条件三、形成过程1、地表喀斯特地貌的形成过程:2、地下单层喀斯特溶洞的形成过程:溶洞形成过程三个阶段可分为溶蚀阶段、扩大阶段、稳定阶段。

(1)溶蚀阶段:这是溶洞形成的起始阶段,也是最关键的阶段之一。

在这个阶段,地下水中溶解了一些含有碳酸盐的岩石,通常是石灰岩、石膏或大理石。

这些岩石含有钙和碳酸盐,使得地下水具有溶蚀作用。

地下水中的碳酸盐溶解在岩石中,逐渐形成微小的孔洞和裂缝。

这些微小的溶蚀特征是溶洞形成的基础。

(2)扩大阶段:一旦形成了一些微小的孔洞和裂缝,地下水会通过流动不断地将溶解了的岩石物质带走,从而扩大这些孔洞。

这个阶段通常需要很长的时间,但随着时间的推移,溶洞的尺寸会逐渐增大。

地下水的流动和溶解作用会不断加速孔洞的扩大,有时还会形成地下河流、地下瀑布等地下水动态景观。

(3)稳定阶段:在扩大阶段后,溶洞的形态逐渐趋于稳定。

地下水的溶蚀作用会逐渐减缓,但并不会完全停止。

在这个阶段,溶洞内的特征如钟乳石、石笋、石柱等会继续形成,这些是由于地下水中的溶解物质沉积在洞壁和洞底上。

简述喀斯特地貌喀斯特地貌又称岩溶地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

喀斯特地貌是一种特殊的地貌形态。

地表崎岖,沟谷纵横,山高坡陡;石芽、溶沟、石林到处都是,形成一片喀斯特的景象。

这种地貌多分布在碳酸盐岩出露地区,在我国分布广泛。

中国西南地区喀斯特地貌发育最为典型、最为发育。

它集中分布在广西、贵州、云南三省区的交界地带,称为云贵高原岩溶区,素有“岩溶博物馆”之称。

其他如广东、福建、江西、湖南、浙江、四川、重庆、湖北、陕西、甘肃等省市区也有不同规模的发育。

尤以广西壮族自治区发育最为典型,已命名的各种类型有200多处,总面积约占全国面积的1/10。

其他省区发育也很典型,只是类型上有所变化而已。

由于喀斯特地貌的溶洞、峰林地形等地质现象在全世界分布极广,故国外学者称之为“喀斯特地形”或“岩溶地形”。

1。

景观2。

旅游业发展的条件喀斯特地貌景观是世界上独一无二的景观。

丰富多彩的喀斯特地貌景观既是自然遗产,又是世界罕见的自然景观,是开展科学普及教育的良好场所,还是人们旅游观光的胜地。

喀斯特景观优美,如果与周围环境协调,并配以合适的科学解说牌、宣传牌,就会吸引更多的中外游客前来游览,成为促进当地经济发展的新兴旅游项目。

随着科技发展和人们认识能力的提高,喀斯特风光将被更多的人所了解,喀斯特景观也将逐步为人们所欣赏和接受。

因此,发展喀斯特旅游,不仅可以使人们得到审美享受,同时也可以带动相关产业的发展。

喀斯特旅游业的发展,必须依托丰富的喀斯特地貌资源和现代旅游设施,特别要加强交通、电信、供水等基础设施建设。

要尽量开辟航空、水路旅游线路,努力把宜林荒山开辟为森林公园。

旅游经营部门要利用大企业集团的优势,统筹规划旅游线路和服务设施,避免重复建设,促进整个地区旅游事业的健康发展。

科技名词定义中文名称:喀斯特地貌英文名称:karst landform;karst physiognomy定义1:可溶性岩经受水流溶蚀、侵蚀以及岩体重力崩落、坍陷等作用过程,形成于地表和地下各种侵蚀和堆积物体形态的总称。

应用学科:地理学(一级学科);地貌学(二级学科)定义2:地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀、侵蚀与沉积,以及重力崩塌、塌陷、堆积等作用形成的地貌。

应用学科:资源科技(一级学科);资源地学(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片喀斯特地貌喀斯特地貌(karst landform),是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

目录基本简介按发育演化溶洞的形成成因原理形成条件可溶性岩石岩石透水性流水作用气候影响假喀斯特研究历史地貌分类我国分布地表喀斯特地貌地下岩溶著名景观世界分布基本简介按发育演化溶洞的形成成因原理形成条件可溶性岩石岩石透水性流水作用气候影响假喀斯特研究历史研究意义地貌分类我国分布地表喀斯特地貌地下岩溶著名景观世界分布展开喀斯特地貌编辑本段基本简介喀斯特地貌本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

喀斯特地貌(karst landform)是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特(Krast)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特地貌名词解释喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地表地貌。

喀斯特地貌最早由斯洛文尼亚地质学家科特尼克在1893年首次提出,以斯洛文尼亚南部的喀斯特高原命名。

喀斯特地貌的形成主要是由于地下溶蚀作用和地表溶蚀作用的共同作用。

地下溶蚀作用是指地下水通过溶解岩石中的可溶性矿物质,形成溶洞、地下河道等地下空洞。

地表溶蚀作用则是指地表水通过岩石裂缝、孔隙等,与可溶性岩石发生化学反应,导致岩石表面溶解,形成裂缝、溶槽、溶壑等地表凹陷。

喀斯特地貌的特点是地勢平坦,形成了许多特殊的地貌地貌形态,比如溶洞、地下河道、天坑、喀斯特凹地等。

溶洞是喀斯特地貌中最为典型的地貌形态之一,是由地下水长期侵蚀而形成的洞穴。

地下河道则是指地下水侵蚀地表融合形成的河道,通常位于溶洞中。

天坑是指岩石表面塌陷形成的地表凹陷,由于地下溶洞或溶洞顶部崩塌而形成。

喀斯特凹地是指由溶蚀作用形成的地表凹地,通常是由于岩石表面溶洞扩大而形成。

喀斯特地貌分布广泛,世界上许多地区都有喀斯特地貌的存在。

而我国也是世界上最大的喀斯特地貌分布区之一,主要分布在贵州、广西、云南等地。

贵州的喀斯特地貌最为有名,有着许多独特的地貌景观。

比如黄果树瀑布、青岩洞、龙宫等等,都是喀斯特地貌的典型代表。

喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还潜藏着丰富的矿产资源。

由于喀斯特地貌的溶蚀作用,形成了大量的金属矿、非金属矿等矿产资源。

此外,喀斯特地貌还具有灌溉条件好、土地肥沃等特点,适合农业发展。

总之,喀斯特地貌是由地下溶蚀作用和地表溶蚀作用共同作用而形成的地表地貌。

它具有独特的地貌景观、丰富的矿产资源等特点,是地球上一种重要的地貌类型。

喀斯特地貌喀斯特地貌地面上往往崎岖不平,岩石绚丽,奇峰林立,地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石和石柱等。

按出露条件,喀斯特地貌可划分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特这三种。

按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特五种。

按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特四种。

地形喀斯特地形(也称“喀斯特地貌”)是碳酸盐类岩石分布地区或存在流经石灰岩的'地下水所特有的地貌现象。

当雨水或者地下水与地面碳酸盐类岩石接触时,就会有少量碳酸盐溶于水中。

经过长时期的溶解侵蚀,形成了以地表岩层千沟万壑为标志的地表特征。

在喀斯特地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

结构石灰岩,也就是碳酸钙。

构成原因中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候构成,打下了现今喀斯特地带性的基础,华南维持了湿热气候,华中显得湿润,喀斯特发育转为猛烈。

尤其就是第四纪以来,地壳快速下降,喀斯特地貌随之快速发育,类型繁杂多样。

随其冰期与间冰期的交错,气候带频密变动,但在交错变动中气候带存有逐步北移的特点,华南热带峰林的北界超过南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

喀斯特地貌喀斯特地貌- 简介喀斯特地貌指可溶岩经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌。

地表水和地下水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下的地貌形态的总称。

由于是水可溶性的岩石形成的地貌,故又称为岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,包括流水的溶蚀、冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,统称为喀斯特作用,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特这个名称原本是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。

因19世纪中叶在南斯拉夫的喀斯特地区对喀斯特的研究较多,喀斯特就由此而得名。

喀斯特地貌- 形成条件促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。