人际传播

- 格式:ppt

- 大小:145.00 KB

- 文档页数:34

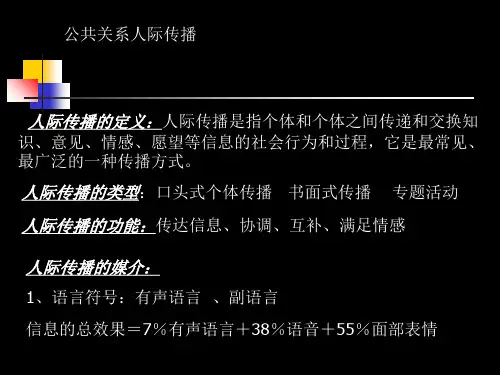

人际传播名词解释人际传播是指个体之间通过双向交流和相互影响来建立、维持和改善彼此关系的过程。

在这个过程中,个体通过语言、非语言和行为等方式进行信息传递和理解,以实现沟通和交流的目的。

以下是与人际传播相关的一些常用名词解释:1. 沟通:指个体之间通过信息交流和相互理解来共享意见、情感和知识的过程。

沟通可以是口头的,也可以是书面的,可以通过语言、肢体语言和符号来实现。

2. 表达:指个体通过言语、行为、肢体语言等方式将内心的感受、思想、观点和意图传达给他人的过程。

表达是沟通的基础,同时也是人际关系建立的重要手段。

3. 接受:指个体通过倾听、观察和理解对方的表达,从中获取信息并作出反应的过程。

接受是沟通的双向过程,能够帮助双方建立共识、理解和信任。

4. 非语verbale行为:指除了语言之外的其他方式来传达信息和表达意图的行为,如肢体语言、面部表情、眼神交流等。

非语言行为常常比语言更直接地传递信息,对于人际传播起着重要的作用。

5. 有效沟通:指能够双向理解对方意图、达成共识和产生预期结果的沟通过程。

有效沟通需要注意语言和非语言的一致性、言辞的清晰和准确性,以及对方的理解和反馈。

6. 情绪劳动:指个体为了维持人际关系而管理和调节自己情感表达的行为。

情绪劳动包括对情绪的抑制、表达和转换,以及对他人情绪的感知和处理。

7. 形象管理:指个体通过言行举止、外貌形象等方式来塑造他人对自己的认知和评价。

形象管理是人际传播的重要方面,对于建立良好的人际关系和社会地位具有重要意义。

8. 亲和力:指个体之间主观感受的融洽程度和吸引力。

亲和力是人际关系中的一种重要因素,对于人际传播的顺利进行和个体的满意感具有重要影响。

9. 话语权:指在沟通过程中对于掌握和控制话语的能力和权利。

话语权在人际传播中起到决定性作用,与权力和社会地位密切相关。

10. 社会网络:指个体在社会中与他人互动、交流和建立关系的结构。

社会网络对人际传播起重要作用,不仅影响个体获取和共享信息的能力,也对个体的行为和态度产生影响。

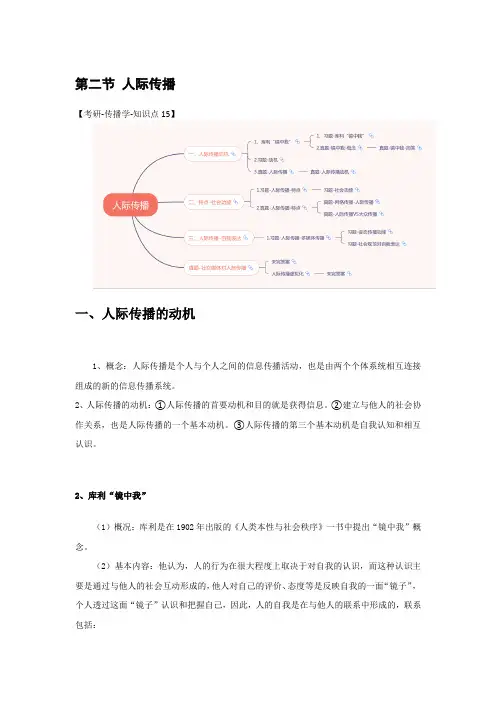

第二节人际传播【考研-传播学-知识点15】一、人际传播的动机1、概念:人际传播是个人与个人之间的信息传播活动,也是由两个个体系统相互连接组成的新的信息传播系统。

2、人际传播的动机:①人际传播的首要动机和目的就是获得信息。

②建立与他人的社会协作关系,也是人际传播的一个基本动机。

③人际传播的第三个基本动机是自我认知和相互认识。

2、库利“镜中我”(1)概况:库利是在1902年出版的《人类本性与社会秩序》一书中提出“镜中我”概念。

(2)基本内容:他认为,人的行为在很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等是反映自我的一面“镜子”,个人透过这面“镜子”认识和把握自己,因此,人的自我是在与他人的联系中形成的,联系包括:①关于他人如何“认识”自己的想象。

②关于他人如何“评价”自己的想象。

③自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

在这其中,前两项只有在与别人的接触中,透过别人的态度才能够获得。

库利认为,“镜中我”也是“社会我”,传播特别是初级群体中的人际传播,是形成“镜中我”的主要机制。

一般来说,这种以“镜中我”为核心的自我认知状况取决于与他人传播的程度,传播活动越活跃,越是多方面的,个人的“镜中我”也就越清晰,对自我的把握也就越客观、越准确。

除自我认知以外,相互认知也是确立有效的社会协作关系的重要条件。

满足基于人的社会性的精神和心理需求,也是个人从事人际传播活动的一个基本动机。

综上所述,寻求关于生产、生活和社会的有用信息从而进行环境适应决策、建立社会协作关系、自我认知和相互认知以及满足人的精神和心理需求,是个人从事人际传播的基本动机。

习题1、简述库利的“镜中我”理论。

答:“镜中我”(the looking-glass self)理论是美国社会学家库利在1902年出版的《人类本性与社会秩序》一书中提出的,这个理论从个人与社会的联系上说明了人际传播的重要性。

人际传播名词解释人际传播,又称人际沟通、人际交往、人际互动。

其含义是指人与人之间以情感为纽带而进行的信息传递和交流。

在这里,“人”是泛指社会成员。

“传播”指向外界传送信息或知识等的社会活动。

这里的“传”字强调了“信息”或“知识”的转移过程,而“播”字则强调了“传送”或“传输”的过程。

人际传播( communication of inter-personal communication)是指个体与个体之间的信息交流。

在人际传播中,交换着各种信息,以满足需要,达到目的。

人际传播是指个体与个体之间的信息交流。

在人际传播中,交换着各种信息,以满足需要,达到目的。

现代社会生活中,每个人都离不开人际传播,例如购物、吃饭、穿衣等都是人际传播。

当然,人际传播还包括组织内部的信息传递,但这只是人际传播的一小部分,与人相关的任何一种社会活动都可以说是人际传播。

在传播学中,人际传播是指人与人之间发生的直接传播,又称人际沟通。

传播过程包括信息传播、反馈、效果评估三个环节,主要解决信息的来源问题、渠道问题和对象问题。

人际传播可以理解为个体与个体之间、群体与群体之间通过传播媒介进行信息的双向沟通过程,这种沟通的目的主要是为了满足个体与个体之间、群体与群体之间的相互影响、相互沟通、共同合作。

现代社会生活中,每个人都离不开人际传播,例如购物、吃饭、穿衣等都是人际传播。

当然,人际传播还包括组织内部的信息传递,但这只是人际传播的一小部分,与人相关的任何一种社会活动都可以说是人际传播。

同一性:人际传播也是一种具有自己的规则和价值的传播过程。

正因为如此,才产生了独特的传播范式——社会互动论。

即使像“非正式群体”、“意见领袖”这样由人们自发形成的团体,也同样具有规则和价值。

但是,人际传播并不是社会互动的全部,只是社会互动的一种方式,而且是最基本的方式。

有研究者认为,人际传播是人类有别于动物的一大标志,它更多地依赖情感、态度、信念等无形的因素。

第四章人际传播第一节人际传播的概述•人际传播:广义人际传播可以具体分为三种,即两人间传播、小群体传播和公众传播。

✓1.两人间传播:两人间传播是广义人际传播最为基本的形态。

✓2.小群体传播:群体:具有特定的共同目标和归属感、存在着互动关系的复数个人的集合体。

群体传播是满足个人需求的重要手段;个人信息的来源和社会安全感的提供者;个人表现和实现自我的场所与手段.✓3.公众传播:在公众场合的公开传播活动。

二基本特点✓1、双向交流✓2、多重手段✓3、情境性强✓4、互动性强第二节人际传播的形式和基本功能一、人际传播的形式➢地位与人际交流:地位,是指交流各方在社会以及相互关系上所处的相对位置。

➢平等交流:具有相同地位的人,在人际关系和交流中,处于平等状态。

➢非平等交流:交流双方在身份、地位以及其他相关因素方面,存在着差异。

➢角色与交流:主要指人们期望中的与个体的身份或社会地位、职能相适应的特定行为。

权力与交流弗冉契(J.R.F.French)和瑞文(B.Raven)在“社会权力基础”中有五种可在人际关系和交流中,提高—个人的身份地位的权力。

➢酬报权力:即一个人具有付予他人所需求的金钱和东西的权力。

➢惩罚权力:即一个人享有惩罚他人的权力,这是第一种权力的消极形式。

➢受敬权力:即交流中一个人为对方所敬慕赞许。

➢专家权力:即一个人较之于对方有更多的知识、才能。

➢法定权力:既一个人因自己所处的地位或位置,而具有支配对方的权力,如父母之于子女,领导之于群众,法官之于法庭中其他成员等。

动机与人际交流•1.满足性交流:没有什么直接功利性目的,它主要是为了使受众在精神、情感、心理方面,得到某种愉悦和满足。

•2、手段性交流:传播者出于一定的社会目的¡ª¡ª主要是功利性目的,去有意识地影响对象的交流。

●告知性交流这是一种以告知为主要行为,目的在于使受众接受某种信息的交流。

●以¡°劝服¡±为重心的交流,被称之为¡°劝服性¡±交流。

人际传播人际传播(Interpersonal Communication)什么是人际传播人是一种社会性的动物,任何人的生存都离不开和他人之间的交往。

在人们之间的交往活动中,人们相互之间传递和交换着知识、意见、情感、愿望、观念等信息,从而产生了人与人之间的互相认知、互相吸引、互相作用的社会关系网络。

我们将此称为“人际传播”。

基于人际传播媒体形式的差异,我们还可以进一步把人际传播划分为直接传播和间接传播两种形式。

所谓直接传播,指的是古来已有的传播者和受体之间无需经过传播媒体而面对面的直接进行信息交流的过程。

直接传播主要是通过口头语言、类语言、体态语的传递进行的信息交流。

直接传播是指在现代社会里的各种传播媒体出现后,人际传播不再收到距离的限制,可以通过这些传播媒体进行远距离交流。

这就大大拓展了人际传播的范围。

人际传播具有明显的社会性特征。

个人独白或自言自语等仅仅为了满足自己的需要而发出的语言,不会构成人际传播。

人际传播的语言是具有社会性的语言。

每个人都是信息的发出者,同时又是信息的接收者,即在影响别人的同时,也受到他人的影响。

人际传播是企业形象(CI)的传播的主要形式,表现在企业内部成员之间的沟通和企业的外部公众之间的沟通。

人际传播的具体形式很多,如与员工的交谈,与客户的交流或电话联络,企业举办的报告会、恳谈会、洽谈会、联欢会、演讲会、座谈会等等。

应当根据不同的传播目的、对象、内容、情境等具体情况选择恰当的人际传播形式。

人际传播的网络人际传播的网络是相互交流信息的人们之间所形成的某种交往状态的模式。

在社会错综复杂的交往关系中,一个人可以定位于多种人际传播网络的模式中。

国外的学者为了测定不同的传播模式对于解决问题的影响,进行了一个在与人群体中设定4种人际传播网络的实验,即环型网络、链型网络、丫型网络、轮型网络。

上图中的小圆圈代表参与传播活动的群体成员,代表成员之间的双向传播关系。

可见,每个成员都在传播活动中扮演着不同的角色,这4种网络对于解决问题具有不同的效应。

人际传播名词解释一、人际传播:是指通过个人与个人之间,个人与群体之间的交往活动,由此而引起的信息传递、意见交流和思想沟通的社会行为。

二、人际传播在人们的日常生活中有着广泛的影响,任何重大事件的发生,任何情绪的表达,任何心理上的障碍,都离不开人际传播。

三、人际传播的功能:人际传播是信息社会的“万金油”,它是人们进行社会交往和互相联系最基本、最主要、最常用的方法。

其基本功能是感情沟通和思想交流。

四、特点:1.言语的形式和内容必须符合听话人的要求; 2.听话人在这些要求下进行反馈性的回应; 3.对话双方交换的是信息,不是物品或服务; 4.具有反复多次的信息传递性。

五、类型: (1)面对面的交谈; (2)电话交谈; (3)书信交谈;(4)电子邮件交谈;(5)即时通讯交谈。

六、策略: 1.努力找到一个新的话题; 2.善于使用眼神、微笑等; 3.善于使用先举手后发言的顺序; 4.运用讨论问题的技巧; 5.做好准备,一旦说错马上道歉; 6.适当借助媒介工具,如实物、图片、录音录像资料等。

七、符号: 1.文字符号; 2.声音符号; 3.视觉符号; 4.动作符号。

八、标题:直接概括信息内容或提供信息来源的术语; 2.调节主次的术语。

九、印象管理:心理学家哈洛把印象分成了外部的表象和内部的意向两种。

十、印象管理包括:第一印象、近因效应、晕轮效应、刻板效应、投射效应、选择性知觉、首因效应、光环效应。

十一、直接印象:指人们第一次与他人见面时所获得的认知。

1.给人留下的第一印象的内容主要包括仪表仪态、言谈话语和举止行为。

2.好的仪表仪态可以使人产生美好的印象;好的言谈话语可以使人愿意继续交往;好的举止行为可以使人乐于接近。

十二、间接印象:指人们根据他人以往的经验来推测某一人的现实品质。

1.不同人的直接印象往往存在很大差异,在日常生活中的许多场合,人们往往依据自己以往的经验和观察,对他人作出估计。

2.相似性,即人们根据以往的经验将他人划归为与自己有相似之处的类别。