理性预期学派或新古典宏观经济学派的菲利普斯曲线

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

西方经济学流派比较例题和知识点总结西方经济学在其发展历程中,涌现出了众多的流派,每个流派都有其独特的理论观点和分析方法。

为了更好地理解这些流派的差异和特点,我们通过一些具体的例题来进行比较,并对相关的知识点进行总结。

一、古典经济学流派古典经济学流派诞生于 18 世纪末和 19 世纪初,代表人物包括亚当·斯密、大卫·李嘉图等。

古典经济学的核心观点是强调市场机制的作用,认为市场能够通过“看不见的手”实现资源的有效配置。

例题:假设在一个完全自由竞争的市场中,某商品的需求函数为Qd = 100 2P,供给函数为 Qs = 20 + 3P,求市场均衡价格和均衡数量。

解:令 Qd = Qs,即 100 2P = 20 + 3P,解得 P = 16,将 P = 16 代入需求函数或供给函数,可得均衡数量 Q = 68。

古典经济学认为,在这种自由竞争的市场中,价格会自动调整,使供求达到平衡,无需政府干预。

知识点总结:1、劳动价值论:认为商品的价值由生产商品所耗费的劳动决定。

2、比较优势理论:主张各国应专注于生产自己具有相对优势的产品,通过国际贸易实现互利。

3、自由放任政策:倡导政府尽量减少对经济的干预,让市场自由运作。

二、新古典经济学流派新古典经济学流派兴起于 19 世纪 70 年代,代表人物有马歇尔等。

新古典经济学在继承古典经济学市场机制理论的基础上,引入了边际分析方法。

例题:某消费者的效用函数为 U = X^05Y^05,预算约束为 100 =2X + 3Y,求消费者的最优消费组合。

解:通过构建拉格朗日函数 L = X^05Y^05 +λ(100 2X 3Y),分别对 X、Y 和λ 求偏导并令其为 0,解得 X = 25,Y = 50/3 。

新古典经济学认为,消费者和生产者都是基于边际效用和边际成本来做出决策,从而实现自身的最优。

知识点总结:1、边际效用递减规律:随着消费某种商品数量的增加,消费者从每一单位新增商品中获得的效用逐渐减少。

9章菲利普斯曲线第九章菲利普斯曲线本章解释失业的分类、影响,通货膨胀的定义、成因以及效应,研究失业与通货膨胀之间的关系,并利用菲利普斯曲线分析总需求管理的效果。

第一节通货膨胀一通货膨胀的定义与衡量1如何理解通货膨胀通货膨胀是指物价水平的持续上升过程或者货币价值的持续下降过程。

理解通胀可以有以下层次:首先,通货膨胀是一个过程,而不是短期价格波动。

其次,通货膨胀是指整体物价水平的上涨。

而不是少数产品的价格上涨。

其三,可以从价格或货币角度观察通货膨胀。

2通货膨胀是可以度量的。

1%100-基期物价水平预测期物价水平?=π在中国,用1-CPI =π表示。

二通货膨胀的成因(利用AD-AS 图形分析)1需求拉上型的通货膨胀通俗地说就是钱太多,货太少。

政府扩张性的财政与货币政策导致流动性过大。

通常是通货膨胀的最主要原因。

如图:2成本推进型通货膨胀由于垄断以及经济活动中投入要素价格的上涨所导致的通货膨胀,叫成本推进型通货膨胀,如图:3结构型通货膨胀:一个国家或者是地区由于生产率差异而导致的通货膨胀。

4输入型通货膨胀在开发经济条件下,一国通货膨胀率等于货币贬值率加外国通货膨胀率。

可以根据购买力平价理论和一价定律推导出这一结论。

在市场统一、产品同质等假设下,由于有P e P * =,即产品在国内的价格,等于汇率乘以外国价格。

那么就有:'+'='*Pe P假设经济完全开放,一国在2009年货币贬值率为5%,外国通货膨胀率为10%。

2009年名义GDP 为40万亿元,可以计算该年的实际GDP 。

联系2009-2012中国的通货膨胀事实,说明导致该时期通货膨胀压力的主要因素。

三通货膨胀的效应1通货膨胀对收入和财富分配的影响:(1)通货膨胀将会产生通货膨胀税,所以通货膨胀对政府有利,对私人不利。

关于通货膨胀税,同样存在一条拉弗曲线。

如上图。

当然,税收的滞后,使通胀存在奥利维拉-坦茨效应。

(2)通货膨胀对富人有利,对穷人不利。

菲利普斯曲线在中国的实证分析作者:何玲玉来源:《现代经济信息》2014年第15期摘要:本文首先介绍了菲利普斯曲线的基本理论及西方各经济学派对菲利普斯曲线的论述,并选取我国1978-2012年的数据进行实证检验,对我国的菲利普斯曲线进行绘制并对曲线的走向特点、形状等方面进行了分析。

结果表明:我国经济改革开放以来大部分时期符合菲利普斯曲线,但其他时期表现不符。

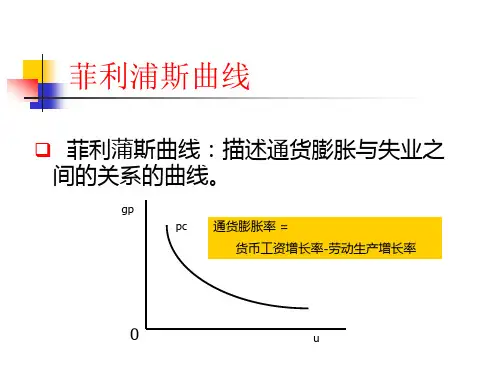

关键词:菲利普斯曲线;通过膨胀率;失业率中图分类号:F821.5 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2014)08-000-02一、菲利普斯曲线的理论介绍菲利普斯曲线:新西兰统计学家威廉·菲利普斯于1958年根据1986-1957年间英国的失业率与货币工资率的数据,提出了一条关于失业率和货币工资增长率之间关系的曲线,也就是菲利普斯曲线。

该曲线表明:失业率与货币工资变化率之间呈负相关关系,当失业率较低时,货币增长率较高,反之货币工资增长率较低,甚至为负数。

菲利普斯曲线被发现后受到了广泛关注,一些宏观经济学派对菲利普斯曲线进行了修正和论述。

1.新古典综合学派1960年,美国经济学家萨缪尔森和索洛通过分析美国的数据,发现货币工资增长率和失业率之间存在替代关系,并通过成本定价原理,用通货膨胀率取代了货币工资增长率,得出了通货膨胀率与失业率之间的替换关系:失业率高,则通货膨胀率低;反之则通货膨胀率高。

菲利普斯曲线被正式命名,并很好地为当时西方国家政府稳定经济和促进就业提供了理论依据。

2.货币主义20世纪70年代,西方国家尤其是美国的经济出现了“滞涨”现象,高失业率和高通货膨胀率并存,与菲利普斯曲线的失业率与通货膨胀率负相关的要求不相吻合。

弗里德曼等货币主义经济学家引入了自然失业率和适应型预期的理论,认为由于相对实际工资、自然失业率和适应型预期的存在,短期内失业率与通货膨胀率之间仍存在着替换关系,但长期中,工人可以根据实际情况调整预期,预期的通货膨胀率会与实际的通货膨胀率一致,短期菲利普斯曲线不断移动,进而形成表现为一条从自然失业率出发的垂线的长期菲利普斯曲线。

菲利浦斯曲线及其运用

菲利普斯曲线(Phillips Curve)是经济学中一种表示通货膨胀

与失业之间关系的曲线模型。

该模型最初由经济学家威廉·菲

利普斯(William Phillips)在20世纪50年代提出,并被广泛

运用于宏观经济政策的制定与实施。

菲利普斯曲线的基本理论观点是,通常情况下,通货膨胀率与失业率之间存在着负相关关系。

当经济失业率较高时,劳动力市场供给相对充足,工资水平相对较低,企业为了吸引劳动力而提高工资水平。

这导致总体物价水平上升,从而带来通货膨胀。

反之,当失业率较低时,劳动力市场供应紧张,工资水平上升趋缓,通货膨胀率下降。

因此,菲利普斯曲线显示了一个经济中失业率和通货膨胀率之间的权衡关系。

菲利普斯曲线的运用在宏观经济政策制定上具有重要意义。

通过调整货币和财政政策,政府可以影响失业率和通货膨胀率之间的权衡关系。

例如,在经济繁荣时期,政府可以采取收紧的货币政策,提高利率以抑制通货膨胀,但可能会导致失业率上升;相反,在经济衰退期,政府可以采取宽松的货币政策,降低利率促进经济增长,但可能会引起通货膨胀加剧。

然而,菲利普斯曲线的可靠性和有效性在经济学界仍存在争议。

过去几十年的发展表明,在某些情况下,通货膨胀率和失业率之间的关系并不总是负相关。

例如,20世纪70年代的“滞胀”

现象(同时存在高通货膨胀和高失业)对传统的菲利普斯曲线提出了挑战。

总的来说,尽管菲利普斯曲线的应用存在一些限制,但它仍然是宏观经济政策分析中常用的工具,有助于理解通货膨胀与失业之间的关系,并辅助决策者制定适当的经济政策。

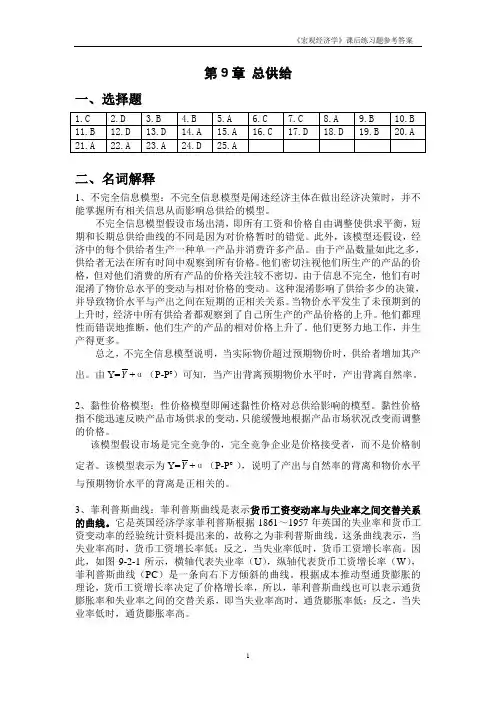

第9章总供给一、选择题二、名词解释1、不完全信息模型:不完全信息模型是阐述经济主体在做出经济决策时,并不能掌握所有相关信息从而影响总供给的模型。

不完全信息模型假设市场出清,即所有工资和价格自由调整使供求平衡,短期和长期总供给曲线的不同是因为对价格暂时的错觉。

此外,该模型还假设,经济中的每个供给者生产一种单一产品并消费许多产品。

由于产品数量如此之多,供给者无法在所有时间中观察到所有价格。

他们密切注视他们所生产的产品的价格,但对他们消费的所有产品的价格关注较不密切。

由于信息不完全,他们有时混淆了物价总水平的变动与相对价格的变动。

这种混淆影响了供给多少的决策,并导致物价水平与产出之间在短期的正相关关系。

当物价水平发生了未预期到的上升时,经济中所有供给者都观察到了自己所生产的产品价格的上升。

他们都理性而错误地推断,他们生产的产品的相对价格上升了。

他们更努力地工作,并生产得更多。

总之,不完全信息模型说明,当实际物价超过预期物价时,供给者增加其产出。

由Y=Y+α(P-P e)可知,当产出背离预期物价水平时,产出背离自然率。

2、黏性价格模型:性价格模型即阐述黏性价格对总供给影响的模型。

黏性价格指不能迅速反映产品市场供求的变动,只能缓慢地根据产品市场状况改变而调整的价格。

该模型假设市场是完全竞争的,完全竞争企业是价格接受者,而不是价格制定者。

该模型表示为Y=Y+α(P-P e ),说明了产出与自然率的背离和物价水平与预期物价水平的背离是正相关的。

3、菲利普斯曲线:菲利普斯曲线是表示货币工资变动率与失业率之间交替关系的曲线。

它是英国经济学家菲利普斯根据1861~1957年英国的失业率和货币工资变动率的经验统计资料提出来的,故称之为菲利普斯曲线。

这条曲线表示,当失业率高时,货币工资增长率低;反之,当失业率低时,货币工资增长率高。

因此,如图9-2-1所示,横轴代表失业率(U),纵轴代表货币工资增长率(W),菲利普斯曲线(PC)是一条向右下方倾斜的曲线。

第6章总供给和菲利普斯曲线一、名词解释1.菲利普斯曲线[浙江大学2011研]答:英国经济学家菲利普斯根据1861~1957年英国的失业率和货币工资变动率的经验统计资料,得出货币工资增长率与失业率之间存在反比例关系,故称之为菲利普斯曲线。

后来的学者用物价上涨率(即通货膨胀率)代替货币工资上涨率,以表示物价上涨率与失业率之间也有对应关系:物价上涨率增加时,失业率下降;物价上涨率下降时,失业率上升。

这就是一般所说的经过改造后的菲利普斯曲线。

菲利普斯曲线如图6-1所示。

图6-1 菲利普斯曲线菲利普斯曲线提供的失业率与通货膨胀率之间的关系为实施政府干预、进行总需求管理提供了一份可供选择的菜单。

它意味着当通货膨胀率过高时,可通过紧缩性的经济政策使失业率提高,以换取低通货膨胀率;当失业率过高时,采取扩张性的经济政策使通货膨胀率提高,以获得较低的失业率。

对于菲利普斯曲线的具体形状,不同学派有不同的看法。

普遍接受的观点是:在短期内,短期菲利普斯曲线向右下方倾斜,而长期菲利普斯曲线是一条垂直线,表明失业率与通货膨胀率之间不存在替换关系。

2.奥肯定律[浙江大学2006、2012研;对外经济贸易大学2007研]答:奥肯定律说明的是实际国内生产总值与失业率之间的关系。

该定律是美国经济学家阿瑟·奥肯在研究上述两者之间的关系时发现的一种规律,奥肯利用美国55个季度(从1947年第二季度到1960年第四季度)中失业率变化和实际国内生产总值变化的资料,通过简单的回归方程,估算出反映两者之间变化关系的一个数值。

奥肯定律的内容是:失业率每高于自然失业率1个百分点,实际GDP将低于潜在GDP2个百分点。

奥肯定律用公式表示为:(Y-Y*)/Y*=-ω(u-u*)其中,Y为实际产出,Y*为潜在产出,u为实际失业率,u*为自然失业率,ω为大于零的参数。

奥肯定律的一个重要结论是:实际GDP必须保持与潜在GDP同样快的增长,以防止失业率的上升。

1菲利普斯曲线(1)基本定义:1958年,菲利普斯根据英国1867-1957年间失业率和货币工资变动率的经验统计资料,提出了一条用以表示失业率和货币工资变动率之间交替关系的曲线。

这条曲线表明:当失业率较低时,货币工资增长率较高;反之,当失业率较高时,货币工资增长率较低,甚至是负数。

根据成本推动的通货膨胀理论,货币工资可以表示通货膨胀率。

因此,这条曲线就可以表示失业率与通货膨胀率之间的交替关系。

即失业率高表明经济处于萧条阶段,这时工资与物价水都较低,从而通货膨胀率也就低;反之失业率低,表明经济处于繁荣阶段,这时工资与物价水平都较高,从而通货膨胀率也就高。

失业率和通货膨胀率之间存在着反方向变动的关系。

横轴U代表失业率,纵轴G代表通货膨胀率,向右下方倾斜的AC即为菲利普斯曲线。

这条曲线表明,当C点失业率高时(大于5)通货膨胀率就低(小于3),当A点失业率低(小于B、C)时通货膨胀率就高(大于3)。

SPC表示短期菲利普斯曲线,LPC是长期菲利普斯曲线(2)菲利普斯曲线表达式:表明三对经济变量的关系。

第一种菲利普斯曲线表明的是失业率与货币工资变化率之间的关系,可称之为“失业-工资”菲利普斯曲线。

这是由当时在英国从事研究的新西兰经济学家菲利普斯本人于1958年最早提出的。

其表现形式是:在以失业率为横轴、货币工资变化率为纵轴的坐标图上,由右下方向左上方倾斜的、具有负斜率的一条曲线。

它表明:失业率与货币工资变化率二者呈反向的对应变动关系,即负相关关系。

当失业率上升时,货币工资变化率则下降;当失业率下降时,货币工资变化率则上升。

在一轮短期的、典型的经济周期波动中,在经济波动的上升期,失业率下降,货币工资变化率上升;在经济波动的回落期,失业率上升,货币工资变化率下降。

于是,这条曲线表现为一条先由右下方向左上方移动,然后再由左上方向右下方移动的曲线环。

这条曲线环呈现为略向左上方倾斜、位势较低、且较为扁平的形状。

“向左上方倾斜”,说明失业率与货币工资变化率为反向变动关系;“位势较低”,说明货币工资变化率处于较低水平;“略”向左上方倾斜和“较为扁平”,说明货币工资变化率的变动幅度不大。

三、存在的问题主要资本主义国家经过战后长时期推行凯恩斯主义的赤字财政政策和通货膨胀政策以后,自1968年起相继陷入滞涨的困境—通货膨胀与经济停滞同时并存。

通货膨胀不但不能促进经济增长,减少失业,反而使经济停滞,失业增加。

通货膨胀率越来越高,失业率也越来越高。

弗里德曼根据1956—1975这20年内法国、西德、意大利、日本、瑞典、英国、美国这7个国家系统的统计资料,求出每5年平均的通货膨胀率(1955一1960,1061一1955,1066 一1970,1971一1975年用复利率计算的消费品价格变化率)和每5年平均的失业率。

他详细表列了这7国每国的两种平均数,并求出7国总计的未加权平均数。

图1 1956一1975午七国干均通货膨胀率和率的变化图中的曲线清楚地表明,在头两个5年内,两条曲线变化的方向相反,此后两者的方向相同,简单菲利普斯曲线已由负斜率转变为正斜率。

弗里德曼认为,正斜率的菲利普斯曲线也将是一种暂时的过渡性现象。

他相信,失业率在很大程度上不受通货膨胀率影响,高通货膨胀率不一定带来特别高或特别低的失业率。

滞胀现象的出现说明凯恩斯主义的破产,也说明菲利普斯曲线的失效。

理性预期学派在卢卡斯、萨金特、华莱士等人带领下相比较货币主义学派更进一步,也更激进,与凯恩斯主义学派分别处于自由经济与国家干预两个极端"理性预期学派承接货币主义学派对凯恩斯批评认为其理论缺乏微观基础,所以他们的结论是建立在市场参与者最大化行为中,他们的研究方法一般都是从参与者最大化行为开始“理性预期学派对菲利普斯曲线持否定态度,因为菲利普斯曲线暗含货币政策有效性,但理性预期学派持相反观点”。

四、现在的问题英格兰银行首席经济学家Bean(2006)曾强调,过去十多年来,全球低通胀趋势显著,描述通胀和产出短期折衷关系的菲利普斯曲线在英美等发达国家已经变得很平坦。

20世纪70年代在英国,其菲利普斯曲线几乎是垂直的;而在80年代变成向下倾斜;90年代早期以来,该曲线又变得相当平坦。

理性预期学派或新古典宏观经济学派的菲利普斯曲线

1.新古典宏观经济学的三大假说

(1)理性预期假说

A.适应性预期的缺陷

适应性预期完全根据某种变量的过去值来预期其未来值。当预期有错误时,私人部门虽

然会调整预期,但调整的速度比较缓慢,不是一步到位的。因此,只有在该变量的未来值不

变时,这种预期才有可能是大致准确的。只要变量的未来值不断发生变化,适应性预期会犯

系统性的误差。不必说短期的预期不正确,就是在长期,某种变量的预期值与其实际值也不

一致。例如,如果央行不断地增加货币量,私人部门的预期通胀率就总是小于实际通胀率,

使得短期菲利普斯曲线和长期菲利普斯曲线都向右下方倾斜。这样货币主义与凯恩斯主义几

乎就没有多大的区别了。认识到现代货币主义在预期问题上的这一失误后,一些激进的货币

主义者开始利用理性预期更猛烈地批判凯恩斯主义。

B.理性预期的含义

理性预期是指经济主体为了谋取最大利益,会设法利用一切可以公开获得的过去的和现

在的各种信息,对有关经济变量的变动趋势做出尽可能准确的如同相关经济理论的预言一样

的预期。理性预期概念最早是由约翰·穆思(John F. Muth)在1961年7月号的《经济计量

学》杂志上发表的《理性预期和价格变动理论》一文中针对蛛网模型中非理性的预期提出来

的。穆斯指出 “因为预期就是对未来事件有根据的预言,所以预期与相关经济理论的预言

是基本一样的”。穆思提出的理性预期概念当时在经济学界未产生广泛的影响。

理性预期假设包含三方面的含义:

第一,经济主体为了追求最大利益,总是力求对未来做出正确的预期。

第二,经济主体在做出预期时会力图得到与预期有关的一切信息:过去的和现在的信息。

第三,经济主体对未来所做出的预期与相关经济理论的预言相一致。由于未来的不确定

性和获取信息需要耗费一定的成本,即使是理性预期也会产生失误。但这种失误本身具有随

机性,其平均值等于零。另外,当预期有错误时,经济主体会及时根据他得到的信息调整形

成预期的方式,并充分地修正他的预期值。因此,经济主体的理性预期不会犯系统性错误。

(2)市场持续出清假说

A.市场持续出清的含义

市场出清是指市场供给与市场需求相等。市场持续出清是指各种市场的供给和需求在每

一时点上都是相等的。

B.市场持续出清的关键性假设

市场持续出清的关键性假设是,价格、货币工资和利率具有充分弹性,能够随着市场供

求的变化做出迅速的调整,保证市场供求相等。因此,实际就业量总是等于充分就业量。

市场持续出清假说不仅与凯恩斯主义不同,而且也与货币主义的观点不同。

(3)总供给假说或自然率假说

A.劳动供给是相对实际工资(现实的实际工资相对于预期的或正常的实际工资的高低)

增函数

在任何时期,工人都会将自己所能自由支配的时间在工作和闲暇之间进行合理的分配。

假设工人对正常或预期的真实工资有一主观标准。如果目前的真实工资大于正常真实工资,

工人就会有激励在当期工作更多的时间,期望在预期真实工资较低的将来有更多的闲暇。相

应地,如果目前真实工资低于正常真实工资,工人就会有激励在当期消费更多的闲暇,而期

望在预期真实工资较高的未来工作多一些。用目前闲暇替代未来闲暇或相反的替代行为称之

为跨期替代。在劳动与闲暇的跨期替代模型里,新古典宏观经济学家认为,工人改变劳动供

给是对所察觉的真实工资的变化所做出的理性反应。因此,失业都是自愿的。

B.产量供给是相对价格(本厂商产品的价格相对于其他厂商的产品价格)的增函数

假设厂商随时都知道自己产品的价格,而对别的市场的价格变动的了解在时间上滞后。

当自己的产品的价格提高时,厂商必须确定这种价格变化是否反映相对价格的变化:如果反

映相对价格的变化,意味着社会增加了对自己产品的需求,厂商应该(理性地)增加产量;

如果自己产品价格的提高不反映相对价格的变化,仅仅是绝对价格的变化,厂商就不应该增

加产量。厂商必须区分相对价格变化与绝对价格变化。实际上,一般价格水平的变化越大,

生产者提取一个正确的信号(区分相对价格变化与绝对价格变化)就越困难,从而对价格变

化所做出的供给反应就可能产生错误。

C.意外供给函数

从以上两点分析中,可以得出意外供给函数: )(efPPYY;或者

)(efPPYY

。

产量(Y)对它的自然水平(Yf)的偏离仅仅是对实际价格水平或实际通货膨胀率(P)

对其预期价格水平或预期通货膨胀率(eP)的偏离的反应,也就是对没有预期到的价格水

平的上升所做的反应。但在没有价格意外的情况下,产量将保持在它的自然率水平上。

实际上,意外供给函数重述了货币主义的附加预期的菲利普斯曲线:只有当通货膨胀的预期

完全正确(也就是没有价格意外)时,产量和就业才会停留在其自然率水平上。

(1)正常的菲利普斯曲线垂直

在理性预期学派看来,如果央行为减低失业率,公开宣布实施扩张性货币政策,那么私人部

门会根据这种信息,理性地预期到未来价格会上升,并做出相应的反应。厂商会提高产品的

价格,但是不增加产量;工人会要求增加货币工资,但不增加劳动供给。于是,货币扩张的

结果仅仅是价格、货币工资与名义利率等名义变量值的上升,而实际就业量与产量不变。因

此,即使在短期,通货膨胀率与失业率也没有替代关系,即货币是超中性的。正常的菲利普

斯曲线垂直。

(2)幻觉的菲利普斯曲线向右下方倾斜

如果央行为减低失业率,不加宣布地突然实施扩张性货币政策。货币供给的突然增加引起的

总需求增加所导致的一般价格水平上升,没有被拥有不完全信息的厂商预期到,厂商会将一

般价格水平的上升错误地当作相对价格的上升,从而增加产量与劳动需求。而劳动需求的增

加,必然提高货币工资。工人也没有预期到价格水平的上升,会将货币工作的上升错误地当

作实际工资的上升,从而增加劳动供给。最终使就业与产量水平都高于长期均衡水平。因此,

只有在央行搞突然袭击,使得私人部门的预期发生错误的情况下,通货膨胀率与失业率之间

才存在替代关系,即幻觉的或失察的菲利普斯曲线向右下方倾斜。但这种预期误差的持续时

间非常短暂,因为经济主体会及时与充分地修正这种误差,使预期的通货膨胀率等于实际的

通货膨胀率。一旦当事人意识到相对价格没有变化,他们就会减少劳动需求与供给,产出和

就业就会回到其长期均衡(自然)水平。

3.理性预期学派菲利普斯曲线的政策含义

(1)市场经济具有内在稳定性,市场机制在宏观方面是有效的,能够自然而然的充分利用

资源。政府没有必要干预宏观经济活动。

(2)政府对宏观经济活动的干预也达不到预期目的:如果货币政策公开宣布并实施,具有

理性预期的私人部门会调整自己的行为,即使在短期,货币政策也不能影响就业与产量;如

果货币政策不加宣布地实施,会导致私人部门的预期误差与错误反应,使就业与产量偏离它

们的自然水平,加剧经济波动。但就业与产量对它们的自然水平的偏离是十分短暂的,因为

人们会及时而又充分地修正他们的预期。一旦预期误差消失,经济就会恢复到自然率状态。