《兵车行》学案

- 格式:docx

- 大小:22.60 KB

- 文档页数:7

《兵车行》教学设计(部级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《兵车行》,使学生了解作者杜甫的生平和创作背景,掌握诗歌的基本内容和艺术特色。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析诗歌、品味诗歌的能力。

3. 情感态度与价值观:感受杜甫忧国忧民的情怀,提高学生对古典文学的热爱,培养学生的文学素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:诗歌的字词理解、句子翻译、作者情感分析。

2. 教学难点:诗歌的艺术特色分析、作者忧国忧民情怀的把握。

三、教学方法1. 情景教学法:通过图片、音乐等素材,为学生创造一个有利于情感体会的学习氛围。

2. 问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

3. 小组合作学习法:学生分组讨论,共同完成学习任务,培养学生的团队协作能力。

四、教学过程1. 导入新课:简要介绍杜甫的生平和创作背景,引导学生关注《兵车行》的主题。

2. 自主学习:让学生自主阅读诗歌,理解诗歌的基本内容,体会作3. 诗歌解析:分析诗歌的字词、句子,解释诗歌中的意象和象征意义。

4. 情感分析:讨论诗歌表现出的作者忧国忧民的情怀,引导学生联系现实思考问题。

5. 艺术特色分析:分析诗歌的艺术特色,如韵律、节奏、修辞手法等。

6. 小组讨论:分组讨论学习过程中的疑问,共同完成学习任务。

7. 总结提升:教师对本节课的学习内容进行总结,强调重点知识。

8. 课后作业:布置相关的课后练习,巩固所学知识。

五、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况评价:检查学生课后作业的完成质量,评估学生的学习效果。

3. 小组合作评价:评价学生在小组合作学习中的表现,包括团队协作、讨论参与等。

4. 诗歌鉴赏能力评价:通过课后练习或者课堂上的诗歌鉴赏,评估学生对诗歌的理解和鉴赏能力。

六、教学内容与资源1. 教学内容:诗歌内容分析诗歌艺术特色探讨相关历史背景介绍拓展阅读推荐2. 教学资源:杜甫《兵车行》原文相关注释资料历史背景资料诗歌鉴赏指导书籍网络资源(如杜甫诗歌鉴赏视频、音频资料等)七、教学进度安排1. 第一课时:介绍杜甫及《兵车行》背景,初步感知诗歌内容。

兵车行(人教版高二必修) 教案教学设计共3篇兵车行(人教版高二必修) 教案教学设计1《兵车行》是唐代诗人白居易的一首爱国诗歌,通过对军事车辆的描绘和赞美,表达对唐朝强盛的崇敬和对家国安宁的祈愿。

在高中语文课程中,教授这首诗歌可以加深学生对唐诗的理解和欣赏能力,同时也有助于培养爱国主义情感。

一、课堂导入1. 介绍《兵车行》的创作背景,让学生了解唐代军事技术的发展和对军事力量的重视。

2. 播放《兵车行》的朗诵或演唱版本,让学生感受其文学价值和艺术魅力。

3. 提问:你们对唐代的军事力量有什么认识?你们觉得唐诗中的军事题材有什么意义?二、课堂讲解1. 阅读原文,分析诗歌的结构和情感表达。

2. 解读文中的象征意义,如黄金甲、白玉戈、赤帜,让学生理解诗歌中每一个形象的呼应和象征性。

3. 对比较片段,如“羽檄交驰”和“齐鸣鼓吹”,探究其反复出现的特定语言形式和语言功能。

三、课堂练习1. 在课堂上进行互动朗读,练习诗歌韵律和语调。

2. 采用小组合作的形式,邀请学生深入探究诗歌中的文学细节并加以呈现。

3. 提供相关资料和情境,引导学生进行写作的实践活动。

四、课堂总结1. 总结每位学生的学习收获和感性体验,记录他们对这首诗歌的理解和评价。

2. 鼓励学生表达对唐代文学的兴趣和喜爱,挖掘他们的创造性思维和创作能力。

3. 向学生推荐相关的古代文学作品,拓展他们的文学知识面和审美视野。

总之,《兵车行》作为一首经典的唐诗,是中学语文教学中不可或缺的课程内容之一。

在具体的教学实践中,教师应该根据学生的实际情况和文化背景,选择相应的教学方法和策略,使学生能够真正理解和进入这首诗歌的意境,提高他们的文学欣赏水平和人文素养总体来说,《兵车行》是一首充满激情和壮丽的诗歌,生动地展现了唐代军事力量和战争场面。

通过对诗歌的教学,学生不仅能够了解唐代的军事状况和历史背景,还能够领略古代文学的杰出之作和诗歌的艺术魅力。

在这个过程中,教师需要采取多种形式的教学活动,如阅读分析、文本解读、互动朗读、小组讨论等,使学生能够在不同的角度和层次上来理解和欣赏诗歌。

公开课教案- 兵车行教学目标:1. 了解《兵车行》这首古诗的作者、创作背景和意义;2. 学习古诗《兵车行》的具体内容和结构特点;3. 培养学生欣赏古诗、理解古诗的能力;4. 提高学生的诗歌朗诵和解读能力。

教学重点:1. 掌握古诗《兵车行》的具体内容;2. 理解古诗的意义和背景;3. 学会朗读和解读古诗。

教学难点:1. 理解古诗中深层次的意义;2. 运用音韵和语言特点来朗读古诗。

教学过程:一、课堂导入老师向学生介绍《兵车行》这首古诗的作者、创作背景,并简要说明该诗的意义和价值。

二、学习古诗内容1. 学生阅读《兵车行》的原文,并结合课文讲解古诗的内容和结构特点;2. 学生分组讨论古诗的意义和形式,然后向全班汇报。

三、诗歌朗诵1. 学生结合所学习的知识,进行《兵车行》的朗诵,注意把握古诗的韵律和语言特点;2. 每组选派一名代表进行现场朗诵,全班同学进行评价和点评。

四、课文解读1. 老师对《兵车行》的意义进行深入讲解,引导学生从多角度去理解这首古诗;2. 学生展开讨论,分享各自对古诗的理解和感悟。

五、课堂总结老师对本堂课的教学内容进行总结,并强调学生需要继续用心学习和欣赏古诗,提高自己的诗歌解读和朗诵能力。

六、课后作业学生根据所学内容,写一篇《兵车行》的解读文章,表达自己对这首古诗的理解和感悟。

通过本节公开课的教学,相信学生对《兵车行》这首古诗的了解会更加深入,同时也能够培养学生对古诗的兴趣和欣赏能力,提高他们的文学素养和表达能力。

愿学生在学习古诗的过程中,收获知识的同时,也收获感悟和成长。

《兵车行》教学实录(网友来稿) 教案教学设计共3篇《兵车行》教学实录(网友来稿) 教案教学设计1《兵车行》教学实录(网友来稿) 教案教学设计一、教材综述《兵车行》是唐代大诗人王之涣所作的一篇抒发国家富强繁荣和士兵忠诚勇敢的古文。

本篇古文通过描写盛唐大军的威武壮观的场面以及士兵们的英勇善战,表达了对国家的热爱和对民族精神的崇尚。

《兵车行》作为一篇语言优美、篇幅适中、内容丰富的古文,在初中语文教学中具有一定的重要性和应用价值。

二、教学目标1.情感目标:通过学习《兵车行》这篇古文,让学生了解盛唐的繁荣和士兵的英勇;激发学生对祖国的热爱和对民族精神的崇尚。

2.知识目标:1)了解《兵车行》的背景和作者王之涣;2)了解《兵车行》的主题和写作手法;3)掌握古文的基本阅读方法和技巧;4)能借助语文知识,掌握如何简洁准确写作,培养自己的语感。

3.能力目标:1)培养学生安静倾听、认真阅读的习惯和方法;2)锻炼学生观察、理解和分析古文的能力;3)提高学生的综合运用能力,培养其语言表达能力。

三、教学设计1.导入环节通过旁征博引的方式,引入《兵车行》的主题,让学生了解盛唐的历史背景和国家的繁荣,为学习《兵车行》创造一个良好的氛围。

老师可运用视频、图片、小故事等多种方式来带入话题。

2.感性认识让学生就《兵车行》的情感色彩进行情感体验,为学习《兵车行》创造一个情感认识的环节,同时也加深了学生的感受体验。

教师可以选取相关的音乐来让学生听或赏析。

3.审读文章出示文章,让学生细读《兵车行》,考虑以下问题:1)文章讲述了什么?有哪些感人的故事?2)表达了什么主题?3)文章选用了哪些技巧,使文章更加生动有力?4.重点解析1)背景介绍:介绍唐朝的辉煌历史和《兵车行》的写作背景,让学生可以更好地理解《兵车行》的情感背景。

2)主题探究:通过运用一些阅读技巧,引导学生理解《兵车行》主题的寓意、内涵和思想,同时感受到王之涣对国家、对人民的深情厚爱。

《兵车行》教案篇一:《兵车行》优秀教案《兵车行》优秀教案兵车行》教案【学习目标】1、了解写作背景,赏析并积累名句。

(目的:感悟文章主旨,升华思想情感)2、品味语言,熟读成诵。

(目的:领略艺术风格,提高鉴赏能力)重点是对学生古诗鉴赏能力的培养;难点是对杜甫诗歌艺术风格及思想情感的理解。

一、导入一切优秀诗篇的意境,莫不是客观生活实践在诗人头脑中反映的产物。

杜甫的《兵车行》虽然写于唐天宝中后期,但那惨别的图景,悲愤的诉说,至今仍然触动着我们的审美体验。

二、研读新课1.【题解】《兵车行》在句式上有什么新的特点?提示:“行”是古代诗歌中的一种文体。

乐府诗中诗题称“歌”或“行”的很多。

这种诗体,音节、格律比较自由,形式多用五言、七言或杂言的古体,富于变化。

古代有“从军行”的乐府旧题,但杜甫却自拟乐府新题创作《兵车行》,继承并革新了乐府民歌体。

为了表达感情的需要,杜甫不采用绝句、律诗那种格律严整的形式,而选用了灵活多变的句式,或三言,或五言,或七言,节奏疾徐顿挫,极富表现力。

2.【整体感知品味语言】①“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。

耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上千云霄。

”赏析——时间:军队开拔之时。

地点:咸阳桥畔。

背景:在通往西去的咸阳桥上,马嘶鸣、车隆隆地疾驰而过,风烟滚滚,甚嚣尘上。

前景:被征发的人已经全副武装,配好弓箭就要开赴边塞。

此一去生离死别,难以回还。

因此,征夫的家属,不顾一切地在行人中间杂乱地奔跑,寻找即将远去的亲人。

特写:她们拉扯着亲人(丈夫、儿子,或父亲)的衣衫,捶胸顿足,堵塞在咸阳桥上,放声痛哭,悲痛欲绝。

淡化:哭声盖过车马的轰鸣嘶叫之声,穿透覆在桥上的滚滚尘土,直冲上云霄。

这是一个艺术的镜头,其中“爷、娘、妻、子,走(跑)、相送,牵衣、顿足、拦道、哭”,极形象地表现了人呼天抢地、难舍难分,留恋、悲愤、绝望的感情,给读者以动作神态和视听上的极为强烈的感受。

它具体、客观、逼真地反映了历史的真实。

兵车行教案(人教版高三必修) 教案教学设计共3篇兵车行教案(人教版高三必修) 教案教学设计1兵车行教案(人教版高三必修) 教案教学设计一、教材分析《兵车行》是明代杨维桢创作的戏曲,讲述了军阀割据时期宦官权臣的肆意妄为和老百姓的生活疾苦。

作品的情节紧凑,人物刻画鲜明,具有一定的历史价值和文学价值,是我国优秀的文艺作品之一。

《兵车行》作为高中语文必修的阅读材料,要求学生通过阅读和学习,掌握其具体的文学形式和意义,加深对明代文学史的了解,提高学生的文学鉴赏能力和语文表达能力。

二、教学目标1.了解《兵车行》作为明代戏曲的特点,分析其创作背景和深层意义;2.了解明代文学史的发展特点和时代背景,认识《兵车行》在文学史上的地位和影响;3.掌握《兵车行》的情节,分析其人物形象、故事情节和主题意义;4.培养学生的文学素养和语言表达能力,提高阅读和写作的能力。

三、教学方法1.讲授法:根据教材的内容,重点讲述明代文学史的发展特点和创作背景,以及《兵车行》的情节、人物形象和主题意义;2.课堂讨论法:在学完每个章节后,引导学生们对人物形象、故事情节和主题意义进行深入思考和讨论,通过互相交流和讨论,激发学生的思维和表达能力;3.阅读指导法:针对学生阅读过程中的疑惑和难点,提供相关阅读指导,及时解决学生的问题,帮助学生更好的掌握文本;4.写作指导法:根据教材的要求,进行作文指导,帮助学生写出规范、准确、有表现力的文学作品。

四、教学内容(一)明代文学概述1.明代文学时期的概括;2.明代文学特点概述;3.明代文学风格特点简析;4.明代小说的兴起。

(二)《兵车行》赏析1.《兵车行》创作背景分析;2.主要人物刻画和情节分析;3.《兵车行》的主题和艺术特色分析。

(三)知识点1.了解《兵车行》作为明代文学的代表作品,鉴赏其文艺价值;2.掌握《兵车行》的情节、人物形象和主题意义;3.理解《兵车行》在历史上的意义和作用,尊重人权,追求民主。

《兵车行》教学设计(优秀4篇)《兵车行》教学设计篇一上课。

师:今天我们学习杜甫的《兵车行》。

早上要大家预习了,现在提问,哪位同学能简要地介绍一下杜甫?生甲:杜甫是唐代伟大的诗人,和李白齐名。

初中时期我们学了他的〈茅屋为秋风所破歌〉,还有〈春望〉。

师:还有《闻官军收河南河北》,《石豪吏》,等等。

你能把你说的两首诗中的名句背下来吗?生甲:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山?呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

师:背得很好!(鼓掌)哪位同学说说,这两首诗在形式上有什么不同?生乙:《春望》是五言律诗,《茅屋为秋风所破歌》是古体诗。

师:律诗也叫近体诗,兴起于隋唐时期,分为五言律诗和七言律诗。

《闻官军收河南河北》就是一首七言律诗。

律诗的一半叫“绝句”,“绝”就是断的意思。

律诗八句,绝句四句,都讲求严格的格律,而不仅仅是压韵。

而古体诗则没有句数的限制,一般较长,只求压韵就行了。

生丙:律诗和古体诗,除了形式不同,内容上有没有不同呢?师:这倒是个问题。

我想主要还是形式的不同吧,一个“体”字,就表明了这一点。

至于内容嘛,律诗侧重于写景,古体诗侧重于叙事——这是我的看法。

我们今天学习的《兵车行》,就是一首古体诗,它就是侧重于叙事的。

它叙了一件什么事,哪位同学率先回答?生丁:它讲的是唐王朝穷兵黩武,强征士兵上前线的故事。

师:要完整地叙述一件事,就要抓住这件事的几大要素:时间,地点,人物,前因,后果。

请你按照我的提示,把你刚才的答案补充一下。

生丁:唐玄宗天宝年间,唐王朝穷兵黩武。

为了和吐蕃继续作战,在长安一带大肆征兵,造成老百姓生离死别的惨痛后果。

师:补充得很好,言简意赅。

我再补充一句,就是唐王朝和吐蕃作战是处于劣势的,胜少败多,损失惨重。

这些出征的士兵,能活着回来的希望很渺茫,因此就有了咸阳桥边生离死别,哭声震天的凄惨景象。

兵车行教案

一、教学目的

1.了解《兵车行》这首诗的背景、作者及时代背景。

2.学习掌握一些较复杂的词汇,提高学生的语言理解和表达能力。

3.通过诗歌的欣赏,加深学生对历史、文学、社会的认识与理解,享受文化之美。

二、教学重点

1.理解《兵车行》这首诗的情景描写和意境。

2.掌握较为复杂的语言结构和词汇意义。

3.加强对堂上教学的积极参与,培养学生的思维能力和语言表达能力。

三、教学难点

1.理解课文中描述的黄昏时的情景,把握住情感色彩、氛围反映的中心思想。

2.理解课文中较多的复杂语言结构和有含义的词汇。

四、教学方法

1.提问法:通过提问来引导学生深入思考,形成自己的解答。

2.讲解法:通过讲解来帮助学生掌握一些较为复杂的语言结构和词汇。

3.阅读法:通过阅读来帮助学生理解整篇课文的意思。

五、教学步骤与内容

1.导入课题

a.呈现“兵车行”的图片,让学生感受到这首诗的题材及意境。

b.问学生是否看过这首诗,是否知道这首诗的作者、背景和时代背景。

2.教学主体

a.分析课文大意,让学生了解诗歌内容和情境描述,并展开讨论。

b.让学生了解复杂词汇的意义,如:“蓦然回首”,“留恋”,“黯淡的黄昏”,“潜血蔷薇”等。

c.讲解黄昏时的情景,让学生感同身受。

d.引导学生分析作品的意境和中心思想,并让学生用自己的语言表达出来。

3.教学反思

a.与学生进行互动交流,对学生的认知进行点评。

b.回顾学生在学习中的得失和不足之处,总结教学内容。

六、教学时长

每节课 45 分钟,分别进行三节课的教学。

兵车行高三上册语文教案兵车行高三上册语文教案作为一无名无私奉献的教育工作者,常常要根据教学需要编写教案,编写教案有利于我们准确把握教材的重点与难点,进而选择恰当的教学方法。

怎样写教案才更能起到其作用呢?下面是小编为大家整理的兵车行高三上册语文教案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

教学目标:①理解诗中叙事、描写与抒情相结合的艺术特色。

②把握诗歌的艺术特色教学重点:理解这首诗的特色和技巧教学难点:理解杜诗的叙事技巧教学方法:诵读法、讨论法、情感揣摩法课时安排:一课时教学过程:一、导入:甫七岁,始作诗文。

年十四,出入东都翰墨场。

开元十九年,漫游吴越。

二十三年,举进士落第,游齐赵。

天宝三四载间,与李白、高适等同游宋、齐鲁间。

五载至长安。

十载,进三大礼赋,玄宗奇之,命侍制集贤院。

安史乱起,陷于贼中。

至德二载,脱身赴凤翔,为右拾遗。

因上书救人,触怒肃宗,放还省亲。

上元元年至成都,于浣花溪营草堂,世称“杜甫草堂”。

时故人严武为成都尹,时有馈赠,互有唱和。

后被严武聘为校检工部员外郎,后世称“杜工部”。

严武死后,携家至云安,后居夔州,三年,自夔出峡,飘泊于岳阳、潭州、衡州一带,五年,病卒于湘水扁舟中。

后人以之与李白并称,谓之“李杜”。

杜甫为唐代最伟大的现实主义诗人。

长安十年,辛苦备尝,对下层人民的苦难及朝廷政治的腐败,有相当深刻的认识,所作如《兵车行》《丽人行》《前出塞》《后出塞》《自京赴奉先县咏怀五百字》等不朽名篇。

自安史乱起至入蜀之前,为创作高峰期,《悲陈陶》《悲青坂》《月夜》《春望》《哀江头》《北征》《洗兵马》以及“三吏”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》) “三别”(《新婚别》《无家别》《垂老别》)。

入蜀以后至去世之前,《闻官军收河南河北》《春夜喜雨》《秋兴》《咏怀古迹》《登高》《登岳阳楼》等,成为典范之作。

韩愈赞道“李杜文章在,光焰万丈长”。

二、评讲:(一)诗歌背景:据《资治通鉴》记载“天宝十载四月,剑南节度史鲜于仲通讨南诏,大败于泸南。

兵车行学案一、预习案(一)、教学目标:1、记住文学常识、重要字词并诵读诗歌。

2、培养学生诵读的兴趣,使学生在诵读中感受形象、再造形象,加深对作品内容的理解。

3,、联系时代背景和社会环境,了解统治者穷兵黩武给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思想感情。

(二)、教学重难点1.了解统治者穷兵黩武给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思想感情。

2.培养学生在阅读和体悟中领会如何感受诗歌之魅力和学会鉴赏诗歌。

(三)、走进杜甫杜甫,字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。

出生于巩县,唐代现实主义诗人。

曾漫游各地,寓居长安十年,“安史之乱”被俘,逃出后任左拾遗,后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。

其作品显示了唐由盛转的历史过程,风格沉郁顿挫,被称为“诗史”,有《杜工部诗集》。

代表作《自京赴奉先县咏五百字》、组诗“三吏”、“三别”。

“每一个伟大的灵魂都是痛苦的”,而“诗圣”杜甫无疑是一千多年前最伟大而痛苦的灵魂。

当个人的理想支离破碎,生活颠沛流离之时,诗人把忧虑的目光投注到民生的疾苦、社会的衰落、国家的动荡。

他用手中的笔真实地记录了那个时代的社会生活、人民的苦难,因此,自唐以来,杜甫的诗被公认为“诗史”。

杜甫出生于一个文学教养极好却家道中落的家庭,自幼家贫,却不若其他书生一般寒窗苦读求功名,而是终日游历于吴越、齐赵之地,靠打秋风过日子。

但是穷困游荡的生活并没有消磨他惊世的才情。

就连当时颇有名气的书法家和文学家李邕也慕名登门求见。

杜甫三十五岁的时候前往长安应试科举,相传因为奸相李林甫把权弄奸,此年科举中许多有才之士榜上无名,杜甫亦是其中之一。

落榜的杜甫居于长安城南少陵,过了近十年的困顿生活之后,于天宝十三年唐玄宗祭太庙的时候献了三篇自己创作的赋,得到皇帝赏识,被封了右卫率府胄曹参军的小官。

然而杜甫的一生并未从此一帆风顺,更确切的说这只不过是他辛酸人生的开始。

如果要用一个词来形容这位中国历史上伟大的现实主义诗人,怎样的描述才是最贴切的呢?颠沛流离,历尽沧桑,才华横溢,忠君爱国,鞠躬尽瘁,这些词语无不刻画出不同侧面的杜甫。

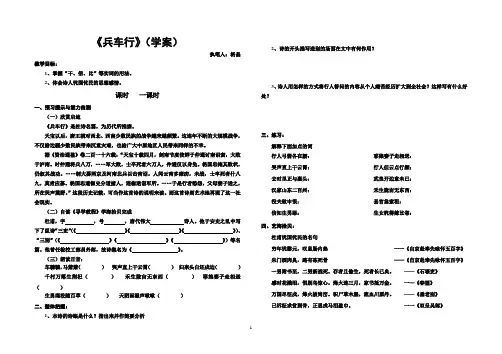

《兵车行》(学案)执笔人:杨晶教学目标:1、掌握“干、信、比”等实词的用法。

2、体会诗人忧国忧民的思想感情。

课时一课时一、预习提示与能力自测(一)欣赏启迪《兵车行》是杜诗名篇,为历代所推崇。

天宝以后,唐王朝对西北、西南少数民族的战争越来越频繁。

这连年不断的大规模战争,不仅给边疆少数民族带来沉重灾难,也给广大中原地区人民带来同样的不幸。

据《资治通鉴》卷二百一十六载:“天宝十载四月,剑南节度使鲜于仲通讨南诏蛮,大败于泸南。

时仲通将兵八万,……军大败,士卒死者六万人,仲通仅以身免。

杨国忠掩其败状,仍叙其战功。

……制大募两京及河南北兵以击南诏。

人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。

杨国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军所。

……于是行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声震野。

”这段历史记载,可当作这首诗的说明来读。

而这首诗则艺术地再现了这一社会现实。

(二)自读《导学教程》学海拾贝完成杜甫,字,号,唐代伟大诗人。

他于安史之乱中写下了组诗“三吏”(《》《》《》)、“三别”(《》《》《》)等名篇。

他曾任检校工部员外郎,故诗集名为《》。

(三)朗读正音:车辚.辚,马萧萧()哭声直上干.云霄()归来头白还戍.边()千村万落生荆杞.()禾生陇.亩无东西()耶.娘妻子走相送()生男埋没.随百草()天阴雨湿声啾.啾()二、整体把握:1、本诗的诗眼是什么?指出来并作简要分析2、诗的开头描写送别的场面在文中有何作用?3、诗人用怎样的方式将行人答问的内容从个人痛苦经历扩大到全社会?这样写有什么好处?三、练习:解释下面加点的词行人..弓箭各在腰:耶.娘妻子..走相.送:哭声直上干.云霄:行人但.云点行..频:去时里正与.裹头:武皇开边..意未已:汉家山东..二百州:禾生陇.亩无东西:役夫敢申.恨:县官..急索租:信.知生男恶:生女犹得嫁比邻..:四、艺海拾贝:杜甫忧国忧民的名句穷年忧黎元,叹息肠内热一一《自京赴奉先咏怀五百字》朱门酒肉臭,路有冻死骨——《自京赴奉先咏怀五百字》一男附书至,二男新战死。

兵车行优秀教学设计(共五篇)第一篇:兵车行优秀教学设计深沉忧黎元大胆詈“武皇”激昂反战争——《兵车行》教学设计[教学目标]一、知识与能力1、认识诗中所反映的统治阶级穷兵黩武给人民带来的深重灾难。

2、学习诗人“缘事而发”的现实主义精神,初步感知理解诗人的沉郁顿挫的创作风格。

3、培养学生在诵读吟咏中感受形象,特别是通过联想、想象再造诗歌艺术形象的能力。

二、过程与方法诵读自悟后,教师点拨翻译的关键点,结合作者身世探究文章蕴蓄的思想感情,进而对文章结构及艺术表现手法深入感知。

三、情感态度与价值观1、充分感知作者悲天悯人,忧国忧民的人文情怀。

2、浅析杜甫的战争观,让学生懂得珍爱和平,反对战争。

[重点难点]重点:理解诗歌的内容和作者深沉的思想感情。

难点:诗歌的鉴赏力和作者的创作风格。

[教学方法] 诵读赏析法[导学课时] 1课时 [课前准备]1、课前预习,教师提供背景资料及作者简介。

2、课前正音、释义、并补充注解。

兵车行xíng干(gān):冒犯→“冲”点行háng频干gàn劲生男恶è荆杞qǐ厌恶wù杞忧(可联想到缩略日语) 恶ě心补充注解①但云:只说。

频:频繁,接连不断。

②或:有的。

③便至:即便到了……④意未已:打算不止,野心不止。

已:止。

⑤纵:纵然,即使。

⑥况复:再加上……况:况且;复:又。

⑦不异:与……没有什么区别。

⑧且如:就如,就说像……⑨信知:确知。

[教学流程]一、导入新课用幻灯片展示阿富汗、伊拉克战争的悲惨画面,营造氛围,导入课题。

战争摧毁了他们美好的家园,夺走了千千万万人的生命,使得父母失去孩子,孩子失去父母,丈夫失去妻子,妻子失去丈夫,弟兄失去姐妹,姐妹失去弟兄。

无论是正义战争还是非正义战争,都给人民带来深重的灾难。

现在,让我们追溯历史,回归唐朝,回到伟大现 1 实主义作家作品中最早一首反映安史之乱时期战争带给老百姓怎样的生离死别!感受杜甫伟大而痛苦的灵魂,享受杜甫人道主义的光茫,从而带给我们心灵的暖慰。

兵车行高中语文教案教案名称:兵车行教学年级:高中教学学科:语文教学时间:2课时教学目标:1.了解《兵车行》这首诗的作者、背景和时代背景。

2.通过学习《兵车行》,培养学生的审美能力和鉴赏能力。

3.引导学生深入理解诗歌中所表达的主题和情感,并能够有感情地独立吟诵朗读。

教学重点:1.感受《兵车行》中所表达的主题和情感。

2.学会用适当的语调和语气朗读《兵车行》。

教学难点:1.理解《兵车行》中的隐喻和修辞手法。

2.正确理解诗歌的节奏和韵律。

教学准备:1.教师准备一份包含《兵车行》全文的课件。

教学过程:第一课时Step 1:引入(5分钟)1.教师向学生提问,你们是否听说过《兵车行》这首诗?知道它的作者是谁吗?2.教师出示包含《兵车行》全文的课件,快速浏览,让学生对诗歌的整体感觉有一个初步认知。

Step 2:整体感知(15分钟)1.教师读诗歌全文一遍,学生跟读,了解诗歌的音韵和节奏。

2.学生默读诗歌全文,思考诗歌表达的主题和感情。

Step 3:分段理解(20分钟)1.教师将《兵车行》分为三个段落进行讲解。

2.教师带领学生理解每个段落的主要意义和情感,并分析其中的隐喻和修辞手法。

第二课时Step 4:鉴赏和朗读(15分钟)1.学生轮流朗读诗歌全文,体验诗歌节奏和意境。

2.学生就诗歌表达的主题和情感发表个人意见,并讨论交流。

Step 5:反思总结(10分钟)1.回顾课堂所学内容,学生思考这首诗对他们的影响和启示。

2.学生自由表达对诗歌的感受和体会。

教学延伸:1.学生可选择一首自己喜欢的诗歌进行朗读,并试着理解其中的意义和情感。

2.学生可进行诗歌朗诵比赛,展示自己对诗歌的理解和表达能力。

教学反思:通过本次语文教学,学生能够理解《兵车行》的主题和情感,并能用适当的语调和语气朗读诗歌。

同时,学生也对如何欣赏和鉴赏诗歌有了一定的认识和能力。

在教学过程中,通过设置适当的问题和讨论,激发了学生的思考和表达能力。

教学延伸部分也为学生提供了自主学习和拓展能力的机会。

《兵车行》学案一、学习目标1、了解杜甫的生平和创作风格,以及《兵车行》的写作背景。

2、理解诗歌的主题和思想内涵,感受诗人对人民疾苦的深切同情。

3、分析诗歌的艺术特色,包括语言、形象、结构等方面。

4、背诵并默写全诗。

二、学习重难点1、重点(1)理解诗歌中反映的社会现实和人民的苦难。

(2)分析诗歌的语言特色和表现手法。

2、难点(1)对诗歌中深刻思想内涵的把握。

(2)体会诗人忧国忧民的情怀。

三、知识链接1、作者简介杜甫(712 年—770 年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。

为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为“老杜”。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫的思想核心是仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。

杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。

共有约1500 首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

2、写作背景《兵车行》是杜甫的名篇之一,约作于唐玄宗天宝中后期。

当时唐王朝对西南的少数民族不断用兵,连年征战,给人民带来了巨大的痛苦。

这首诗就是诗人对当时社会现实的深刻反映,表达了对人民苦难的深切同情。

四、文本解读1、原文呈现车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。

耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。

道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

兵车行教学设计兵车行教学设计作为一名专为他人授业解惑的人民教师,常常要根据教学需要编写教学设计,教学设计是一个系统化规划教学系统的过程。

我们应该怎么写教学设计呢?下面是小编为大家整理的兵车行教学设计,希望对大家有所帮助。

兵车行教学设计篇1一、教学设计(一)教学目的:1、培养学生诵读的兴趣,使学生在诵读中感受形象、再造形象,加深对作品内容的理解。

2、联系时代背景和社会环境,了解统治者连年用兵给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思想感情。

3、在比较阅读中对李白和杜甫两大诗人进行研究性学习。

(二)内容选取:与诗歌相关的背景材料和诗歌体裁;扩展知识面的李白的《古风·其十九》。

(三)过程安排:1、通过学生的反复朗读,教师进行适当的指导和点拨,让学生在朗读中挖掘诗歌中的信息,对其进行补充空白、细节,进行创造性的想象,使诗歌形象化,加深对诗歌的理解。

2、体味诗歌语言和诗人忧国忧民的思想感情以及诗人的创作风格,通过听录音朗读让学生自己在朗读过程中试着读出这种感情。

3、在把握诗歌的艺术风格基础上进行研究性学习:比较《兵车行》和《古风·其十九》。

(四)方法、手段:1、朗读。

通过反复朗读让学生自己慢慢品味,教师作适当引导和点拨。

2、学生互相评价朗读。

在此过程中引导学生体会诗歌的感情基调。

3、让学生发挥创造性想象,进行角色扮演。

假设学生是诗人或者是诗中人物,发表感想或进行其他形式的表演,让学生加深对诗歌的理解。

二、教学实施(一)导入:介绍杜甫,导入新课1、学生介绍杜甫(主要是举例所学的名篇名句)会当凌绝顶,一览众山小。

(《望岳》)安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(《茅屋为秋风所破歌》)国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

(《春望》)2、简单介绍杜甫及作品背景《兵车行》这首诗是杜甫在天宝十一年(752)年困守长安时候所作。

兵车行(杜甫)教案兵车行(杜甫)教案尊敬的各位老师们,今天我将为大家分享关于杜甫的《兵车行》的教案。

希望该教案能够帮助学生更好地理解和欣赏这首诗,并提升他们的文学素养。

一、教材分析本课教学内容为杜甫的《兵车行》。

该诗描绘了战场上壮烈的景象,以及战争对百姓生活的影响。

通过该诗,学生可以感受到诗人独特的写作风格和对战争的深刻思考。

二、教学目标1. 知识目标:- 学习和理解《兵车行》的内容和意义。

- 掌握重要的词汇和短语,并了解其在诗歌中的运用。

- 了解杜甫的写作风格和思想。

2. 能力目标:- 提高学生的文学鉴赏能力,培养学生欣赏和理解诗歌的能力。

- 培养学生的思辨和表达能力,让他们能够对诗歌和人生问题进行深入思考。

3. 情感目标:- 培养学生对文学的兴趣和热爱。

- 提升学生的人文素养,培养他们对战争和和平的思考意识。

三、教学重难点1. 教学重点:- 学习掌握《兵车行》的内容和意义。

- 分析诗歌运用的修辞手法和表达技巧。

2. 教学难点:- 帮助学生理解诗人的思想和情感。

- 促使学生对战争与和平的问题进行深入思考。

四、教学过程1. 导入(10分钟)- 向学生介绍杜甫以及他的诗歌创作背景,引发学生对杜甫及《兵车行》的兴趣。

2. 学习课文(30分钟)- 分段解读《兵车行》的内容,帮助学生理解诗歌的情节和意义。

- 解释生词和短语,确保学生理解诗中涉及的重要词汇。

3. 分组讨论(20分钟)- 将学生分成小组,让他们就诗中的情节、形象以及诗人的写作手法展开讨论。

- 引导学生就诗歌所表达的思想、对战争和和平的看法等问题进行讨论。

4. 个人思考与表达(20分钟)- 要求学生就课文内容以及讨论中的问题进行个人思考,并记录下自己的想法。

- 鼓励学生就个人观点和思考,进行口头表达或书面表达。

5. 总结与展示(10分钟)- 收集学生的思考和表达的内容,进行总结,并与全班分享。

- 结合学生的观点,再次强调诗歌的意义和价值。

五、教学评价1. 课堂表现评价:- 学生对课文内容的理解和把握情况。

《兵车行》学案【学习目标】1、知人论世,了解杜甫生平及创作风格。

2、反复诵读,品味鉴赏诗歌的语言。

3、深入理解文章内容,体会作者忧国忧民的伟大情怀。

【教学流程】一.预习成果展示:1、简介作者及创作风格。

杜甫,字,唐代诗人。

曾居长安城南少陵以西,故自称,后人称他为;又因担任过检校尚书工部员外郎,所以后世称他为。

杜甫的作品显示了唐朝由盛转衰的历史过程,被称为,他本人则被尊称为。

挫则是指感情的抑扬曲折,语气、音节的跌宕摇曳。

2、读准字音:车辚辚()耶()娘妻子尘埃()干()云霄荆杞()生男恶()声啾啾()3、解释句中加点词语的含义耶娘妻子走()相送哭声直上干()云霄行人但()云点行频或()从十五北防河汉家山东()二百州禾生陇亩无东西()役夫敢申恨()信()知生男恶生女犹得()嫁比邻()二、初读文本,整体感知1、学生朗读文本,生生互评,教师点拨后,学生再读文本。

2、教师范读文本,学生自由诵读,并思考问题:这首诗叙述了一件什么事?试用简洁的语言概括。

诗歌的感情基调是怎样的?三.再读文本,品味语言采用小组合作学习的形式,将你喜欢的语句在组内交流,品味探究诗歌的语言。

预设效果:1、开头一段:开头描写了爷娘妻子儿女与出征者生离死别的凄惨场面。

(他是怎样来描写这种凄惨场面的?运用了什么手法?有何表达效果?)2、“或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边”3、“边庭流血成海水,武皇开边意未已”4、“君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

”5、“信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草”6、“君不见,青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

”四、延伸对接,深度领悟出示杜甫忧国忧民的诗句,学生齐读,深入体会诗人忧国忧民的感情。

1、后人评价语:闻一多先生这样评价杜甫:“杜甫是中国有史以来第一个大诗人,四千年文化中最庄严、最瑰丽、最承久的一道光彩。