商业银行并购案例

- 格式:pptx

- 大小:848.76 KB

- 文档页数:30

招商银行发展中的并购案例分析ecuk目录一、招商银行简介 (2)二、招行的重大并购事件 (3)1.并购永隆银行 (3)2.入股台州市商业银行 (3)3.入股招商信诺 (3)4.增持招商基金 (4)5.并购西藏信托失败 (4)三、永隆银行并购案分析 (5)1.详细并购过程 (5)2.并购成本分析 (5)(1)市净率 (6)(2)股价变动 (6)(3)未来现金流 (8)3.并购后影响分析 (8)(1)影响未来盈利能力 (8)(2)核心资本充足率降低 (9)(3)摊薄股东回报率 (10)(4)商誉减值 (10)4.并购中的战略思考 (11)(1)有利于招商银行国际化业务的融合和拓展 (11)(2)有助于招商银行加快综合化经营步伐 (12)(1)有利于招商银行保持和扩展零售业务优势 (13)(4)有利于招商银行和永隆银行互补发挥1+1>2的协同效应 (13)招商银行发展中的并购案例分析(以永隆银行收购案为主)一、招商银行简介招商银行于1987 年由招商局成立于深圳,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

成立26年来,凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩,招行从当初只有1亿元资本金、1家营业网点、30余名员工的小银行,发展成为了资本净额超过2500亿、资产总额超过3.4万亿、全国设有超过800家网点、员工超过5万人的全国性股份制商业银行,在全球多项银行排名中名列前茅,成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。

在业务经营方面,招行在我国银行业界一直以“敢为天下先”而闻名。

无论是产品开发和客户服务上,由“因您而变”理念产生的“一卡通”多功能储蓄卡、“一网通”全终端金融服务、金葵花高端理财等多项创举;还是公司治理和人员管理上,率先采取经管分离和竞争上岗等现代企业管理制度,都走在了行业的前列,引发国内其他银行竞相学习仿效。

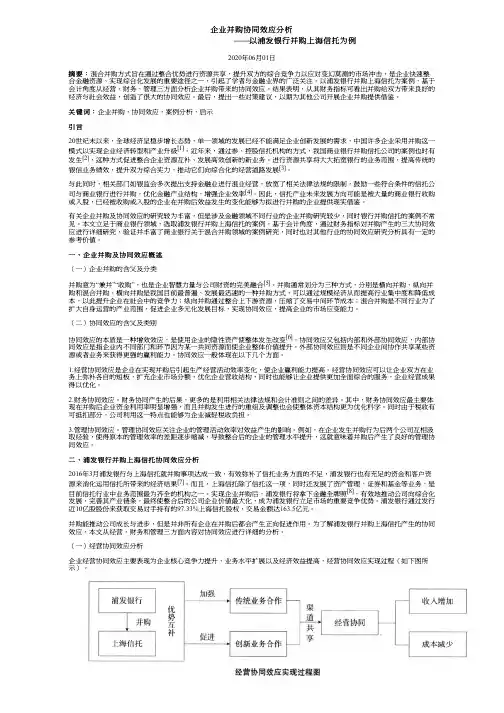

企业并购协同效应分析——以浦发银行并购上海信托为例2020年06月01日摘要:混合并购方式旨在通过整合优势进行资源共享,提升双方的综合竞争力以应对变幻莫测的市场冲击,是企业快速整摘要:合金融资源、实现综合化发展的重要途径之一,引起了学者与金融业界的广泛关注。

以浦发银行并购上海信托为案例,基于会计角度从经营、财务、管理三方面分析企业并购带来的协同效应。

结果表明,从其财务指标可看出并购给双方带来良好的经济与社会效益,创造了很大的协同效应。

最后,提出一些对策建议,以期为其他公司开展企业并购提供借鉴。

关键词:企业并购,协同效应,案例分析,启示关键词:引言20世纪末以来,全球经济呈稳步增长态势,单一领域的发展已经不能满足企业创新发展的需求,中国许多企业采用并购这一模式以实现企业经济转型和产业升级[1]。

近年来,通过参、控股信托机构的方式,我国商业银行并购信托公司的案例也时有发生[2],这种方式促进整合企业资源互补、发展高效创新的新业务。

进行资源共享将大大拓宽银行的业务范围,提高传统的银信业务绩效,提升双方综合实力,推动它们向综合化的经营道路发展[3]。

与此同时,相关部门如银监会多次提出支持金融业进行混业经营,放宽了相关法律法规的限制,鼓励一些符合条件的信托公司与商业银行进行并购,优化金融产业结构,增强企业效率[4]。

因此,信托产业未来发展方向可能是被大量的商业银行收购或入股,已经被收购或入股的企业在并购后效益发生的变化能够为拟进行并购的企业提供现实借鉴。

有关企业并购及协同效应的研究较为丰富,但是涉及金融领域不同行业的企业并购研究较少,同时银行并购信托的案例不常见。

本文立足于商业银行领域,选取浦发银行并购上海信托的案例,基于会计角度,通过财务指标对并购产生的三大协同效应进行详细研究,验证并丰富了商业银行关于混合并购领域的案例研究,同时也对其他行业的协同效应研究分析具有一定的参考价值。

一、企业并购及协同效应概述(一)企业并购的含义及分类并购意为“兼并”“收购”,也是企业智慧力量与公司财资的完美融合[5]。

招商银行并购永隆银行案例分析第一篇:招商银行并购永隆银行案例分析招商银行并购永隆银行案例分析2014年4月,招行集团第一家海外财富管理中心——永隆银行私人财富管理中心在香港开幕。

海外并购的根本目的是为了取得收益和弥补金融机构自身的劣势,要考虑并购目标与行为是否与自身的发展战略相契合。

一般情况下,应实现境内外机构一体化经营,取得良好的协同效应。

今年4月,招行集团第一家海外财富管理中心——永隆银行私人财富管理中心在香港开幕。

“招行的境内客户可借永隆银行平台参与全球金融市场及产品的投资,这也是招行收购永隆银行3年来积极深入整合的又一里程碑。

” 招商银行行长马蔚华说。

总行大厦位于香港干诺道中的永隆银行,2009年成为中资银行招商银行的全资子银行,至今已3年有余。

引领招行13年的行长马蔚华引以为傲的是,他执掌的招商银行走出了一条中国银行自己的发展道路。

他曾拒绝花旗银行联合招商银行在中国开拓信用卡业务的邀请,让后者的董事长桑迪·韦尔无比遗憾地挥别中国庞大的金融消费群体。

他还多次拒绝同其他外资机构联合做私人银行业务的请求,使得多家经验丰富的外资机构最终没有机会参与到中国客户资产管理业务中来。

马蔚华一直对中国人做自己的银行坚信不疑。

“我们经过再三权衡,决定自己做。

”他说。

在他心中,中资银行有能力自己做的事情,还是要自己努力抓住机会。

比如,中资银行自己就可以在内地大规模开发信用卡市场,此外,中资银行自己也可以做好私人银行业务,需要利用政策(我国金融政策对外资银行的投资产品上还未完全解禁,致使外资银行的私人银行业务主要集中在离岸服务和外汇投资上)便利抓紧开拓自己的盈利潜质如今,招商银行俨然已经成为信用卡的代名词,谁的口袋里没有一张招行的卡?招商银行也俨然成为国内私人银行业务的“王者”,仅2012年上半年的私人银行业务就盈利7.2亿元(税前利润)。

然而,对于位于香港的永隆,招商银行却一改拒绝合作的风格,给予特别垂青。

我国商业银行海外并购案例一、工商银行收购南非标准银行2008年中国工商银行以55亿美元收购南非标准银行20%的股权。

中国与非洲之间的贸易和投资往来增长迅速,非洲是中国第三大贸易伙伴。

2006年中非贸易总额达到550亿美元。

贸易和投资的快速发展给银行提供了商业机会,2007年工商银行以55亿美元购入南非标准银行20%的股份,成为标准银行最大的股东。

此项并购是工商银行最大的一笔对外直接投资。

2007年,工商银行在中国大陆地区共有1.7万个网点,但在海外的分支机构只有98家。

工商银行的高层曾多次公开表达通过并购在发达国家和发展中国家进行国际化扩张的兴趣。

他们的目标主要有三个,一是实现收入来源多元化,二是为中国企业走出国门提供更好的服务。

三是为了进一步扩大其业务网络,加快进入全球新兴市场,着力将工行打造成为一流的国际现代金融机构。

2007年,南非标准银行在全球1000家上榜银行中排名第106(非洲共有18家银行上榜)。

穆迪对其长期信用评级是Baa1。

标准银行是南非乃至非洲规模最大的商业银行。

并购前,标准银行最大的股东是有政府背景的Public Investment Corporation,持有约13.9%股权;第二、第三大股东别为南非最大保险集团Old Mutual Group及Tutuwa Group,各有8.2%及7.6%股权,其他股东持股量不足5%。

根据并购协议,工行支付了约366.7亿南非兰特(约54.6美元)的对价,收购标准银行20%的股权,成为该行第一大股东。

收购成功后,工商银行将派驻两名非执行董事进入标准银,其中一名担任副董事长职务。

双方还将成立一家资产管理司,募集设立最少10亿美金的全球资源基金,旨在投资金属、油和天然气等自然矿产资源。

2008年,工商银行从标准银行获得了12.13亿兰特现金分红和价值5.89亿兰特的股票股息。

据测算,工商银行从投资标准银行所获得的投资年回报率约为7.7%,高于国外债券投资。

首例全国股份商业银行并购城市商业银行成功案例一向低调的兴业银行这一次也不例外,对于记者就收购##市城市商业银行一事的采访,兴业银行一直采取谢绝的方式。

或许是精诚所至,在记者的一再追问下,兴业银行方面首度开口,叙述了他们有关收购##市商业银行的一切——“兴业〞4.3亿收“佛商〞。

20##7月,在位于##东湖路##大厦的兴业银行,来自兴业银行各董事单位的董事坐在了一起。

也正是此次董事会,一个后来被称作中国首例全国性股份制商业银行并购城市商业银行案的计划初具模型。

兴业银行(以下简称兴业)第一次大规模的并购对象选择了##市城市商业银行(以下简称##商行)并不是一时的冲动。

选择##商行,一是因为珠三角历来都是兴业银行机构发展战略的重点地区,收购##商行,是兴业在珠江三角洲实现网络和业务扩张的重要举措,兴业可利用该地区发达的经济资源,在服务当地的同时,自身获得发展。

二是CEPA和泛珠三角区域经济合作的展开,标志着该地区新一轮经济发展的启动。

##商行处在这一经济核心地带,收购能使兴业充分利用经济发展带来的机遇。

三是##市政府和监管部门的支持,使兴业最终决定收购##商行。

具体到经营运作方面,主要考虑的是以下因素:据相关规定,并购后可以利用原有网点资源继续营业。

若自己按照有关规定筹建,其网点报批需要的时间可能较长,手续较多。

购并##商行后兴业可以直接利用原##商行的营业网点优势开展业务,为原来的客户提供更周到更全面的金融服务,同时进一步拓展当地的优质客户。

正是因为这样的原因,经营困难的##市城市商业银行早已进入了兴业并购视野。

“冯明昌骗贷案〞的发生促使早已关注##商行的兴业银行加快了收购的步伐。

20##6月,国家审计署20##度审计报告披露,##南海人冯明昌利用其控制的13家关联企业骗取巨额贷款。

这一事件对##整体经济、金融和社会的稳定影响很大。

而此事的暴露始于20##8月。

20##10月,兴业银行与##市政府坐到了谈判桌前。

“招商银行并购永隆银行”文件汇编目录一、金融危机下中资银行跨国并购分析以招商银行并购永隆银行为例二、我国商业银行并购效率及其影响因素研究以招商银行并购永隆银行为例三、中国商业银行海外并购经济后果研究以招商银行并购永隆银行为例四、中国商业银行海外并购经济后果研究——以招商银行并购永隆银行为例金融危机下中资银行跨国并购分析以招商银行并购永隆银行为例在全球金融危机的背景下,中资银行跨国并购的案例不断涌现。

其中,招商银行并购永隆银行的案例具有典型性。

本文将以此为例,对金融危机下中资银行跨国并购进行深入分析。

2008年,金融危机席卷全球,许多欧美金融机构陷入困境。

在此背景下,中资银行开始积极寻求海外优质资产,以增强自身实力和扩大市场份额。

2009年,招商银行以193亿港元的价格成功收购了香港的永隆银行,成为金融危机后中资银行跨国并购的典型案例。

业务互补性:招商银行与永隆银行的业务具有互补性。

招商银行的优势在于高端零售业务,而永隆银行则以SME(中小企业)银行业务为主。

通过并购,两家银行的业务得以相互补充,形成更加完善的服务体系。

协同效应:并购后的协同效应是招商银行收购永隆银行的重要考量因素。

通过整合资源,两家银行可以实现规模效应、成本节约、风险分散等优势,提升整体竞争力。

国际化战略:通过跨国并购,招商银行能够迅速进入香港市场并提升国际化程度。

这有助于提升其品牌影响力,拓展海外业务,并为未来的全球化发展奠定基础。

业务差异:虽然招商银行与永隆银行的业务具有互补性,但在整合过程中,双方的业务差异可能成为协同效应发挥的障碍。

例如,两家银行的客户群体、产品体系、服务模式等方面存在较大差异,需要充分沟通和协调。

文化差异:招商银行与永隆银行的企业文化也存在较大差异。

在管理理念、决策方式、员工激励机制等方面,两家银行可能存在较大的差异。

因此,如何在并购后实现企业文化的融合,是影响协同效应发挥的重要因素。

市场竞争:香港的银行市场竞争激烈,特别是汇丰银行、中银香港、恒生银行等前三大银行主导整个市场的情况严重挤压了像招商银行这样中型银行的盈利空间。

商业银行跨国并购案例分析随着全球经济一体化的深入发展,商业银行跨国并购成为了一种重要的经济现象。

通过跨国并购,银行能够拓展业务范围、提高市场份额,实现国际化战略。

本文以商业银行跨国并购为研究对象,通过对具体案例的分析,探讨并购的动因、交易流程及对银行的影响,并提出相应建议。

本案例选取了近年来发生的一起典型的商业银行跨国并购案例——中国银行收购巴西Banco Panamericano。

2019年,中国银行以8亿美元的价格成功收购了巴西Banco Panamericano 55%的股份,成为该行第一大股东。

并购方式为现金收购,融资方式为内部资金和外部银团贷款。

在人员架构方面,中国银行保留了Banco Panamericano 的原管理团队,并委派部分中方人员加入,以加强双方的文化交流和业务合作。

本并购案的动因主要包括以下几点:中国银行希望通过并购拓展海外市场,提高国际化水平,以应对国内金融市场的竞争压力;巴西作为金砖国家之一,拥有庞大的经济体量和丰富的金融资源,中国银行通过并购能够获取更多的业务机会和客户资源;中国银行希望借鉴和吸收巴西金融业的经验和做法,以提升自身的战略转型和业务创新。

方案提出:中国银行在深入研究巴西金融市场后,决定提出收购Banco Panamericano的方案。

讨论与确定:中国银行与Banco Panamericano进行了多轮谈判,最终达成了收购协议。

融资安排:中国银行通过内部资金和外部银团贷款的方式筹措了足够的资金,以确保收购的顺利进行。

交易实施:在获得相关监管部门的批准后,中国银行完成了对Banco Panamericano的收购。

整合与优化:中国银行在收购后对Banco Panamericano进行了整合和优化,以实现协同效应和业务提升。

通过对商业银行跨国并购案例的分析,我们可以得出以下跨国并购是商业银行提高国际化水平和拓展海外市场的重要途径;并购的动因主要包括财务、战略和文化等方面的因素,不同银行的并购动因可能存在差异;并购交易需要经过多个环节和流程,涉及的风险因素较多,银行需要加强风险管理和整合优化。

中国商业银行海外并购经济后果研究以招商银行并购永隆银行为例一、本文概述随着全球经济一体化的深入发展,海外并购已成为中国商业银行国际化战略的重要组成部分。

本文旨在探讨中国商业银行海外并购的经济后果,并以招商银行并购永隆银行为具体案例进行深入分析。

通过这一案例,我们期望能够揭示海外并购对商业银行经营绩效、风险承担、市场影响力以及国际化进程等方面的影响,进而为中国商业银行未来海外扩张提供有益的参考和启示。

本文首先对国内外关于商业银行海外并购的研究成果进行梳理和评价,发现虽然海外并购能够带来规模经济、协同效应和国际化经营等多种优势,但也存在风险高、整合难度大等问题。

在此基础上,本文以招商银行并购永隆银行为例,运用财务数据、市场数据和案例分析方法,从多个角度探讨海外并购的经济后果。

本文的研究将有助于深入理解中国商业银行海外并购的动机、过程和结果,以及海外并购对银行自身和整个银行业的影响。

同时,本文还将为政策制定者、投资者和银行管理层提供决策参考,以促进中国商业银行海外并购的健康、有序发展。

二、中国商业银行海外并购的背景与动因中国商业银行的海外并购活动在近年来日益频繁,这一趋势的出现有其深刻的背景和动因。

国际化战略:随着经济全球化的加速,中国商业银行希望通过跨境并购进一步扩大其业务范围,提升在国际市场上的影响力。

通过收购具有国际业务经验和网络的金融机构,中国商业银行能够快速进入新的市场,拓展客户基础,并提供更多元化的金融服务。

资源互补:中国商业银行通过并购可以获取新的客户基础、业务范围和网络资源,以弥补自身的不足,优化资源配置。

例如,招商银行并购香港永隆银行,看中的是永隆银行在私人银行业务、资产管理等方面的丰富经验和技术,这些都有助于提升招商银行的整体竞争力。

提高品牌影响力:通过并购具有良好口碑和品牌影响力的海外金融机构,中国商业银行可以在短时间内扩大其品牌的国际影响力,提高市场占有率。

例如,招商银行通过收购永隆银行,得以快速提升其品牌在香港和国际市场的知名度。

近80年美国银行业并购案一览翻译并整理/董登新截止2008年6月30日,美国在联邦存款保险公司(FDIC)投保的存款银行共有8451家,其中,商业银行为7203家,储蓄机构为1248家。

2008年前9个月,美国共有12家银行倒闭。

自20世纪30年代以来,美国银行业并购经历了前半个世纪的沉寂后,近30年银行并购大潮风起云涌、涛声不断。

在2008年次贷危机升级后,不知还有多少银行需要倒闭或重组。

我们将拭目以待。

(一)20世纪30——70年代银行并购案(6宗)自20世纪30年代大萧条后,以美国为代表的西方国家强力推进金融立法与法制化进程,大力强化金融监管。

在这一时期,截止20世纪70年代末,美国金融业实行严格的分业经营、分类监管,金融业发展基本上处于抑制阶段,银行业的并购案例也很少发生。

在近半年世纪的历史长河中,美国银行业并购案仅发生了6宗。

它们分别是:(1)1930年大通国民银行并购公平信托,两者合并后的名称为大通国民银行。

(2)1954年化学银行信托并购谷物交易所银行信托,两者合并后更名为化学谷物交易所银行信托。

(3)1955年三宗银行并购案,它们分别是:纽约国民城市银行并购纽约第一国民银行,两者合并后更名为第一国民城市银行;曼哈顿银行并购大通国民银行,二者合并后更名为大通曼哈顿银行;银行家信托并购公立国民银行信托,二者合并后的名称为银行家信托。

(4)1961年制造业者信托并购Hanover银行,二者合并后更名为制造业者Hanover银行。

(二)20世纪80年代银行并购案(24宗)(1)1983年美洲银行并购Seafirst银行。

(2)1984年大通曼哈顿并购林肯第一银行。

(3)1985年三宗银行并购案,它们分别是:波士顿银行先后分别并购殖民银行、罗得岛医院信托国民银行;新英格兰银行并购康涅狄格银行信托。

(4)1986年三宗银行并购案,它们分别是:君主金融公司并购郊区银行;太平洋证券并购亚利桑那银行;韦尔斯法戈公司并购Crocker国民银行。

案例的主角:大通曼哈顿关键词:合并银行简介:其是大通曼哈顿公司的主要子公司。

其总公司为美国私营大银行持股公司,洛克菲勒财团的金融支柱,对美国政治具有巨大影响力。

其是大通曼哈顿公司的主要子公司。

大通曼哈顿公司的历史可追溯到18世纪末。

1799年曼哈顿公司银行在纽约市成立,原系自来水公司,后改为银行。

1877年,J.汤普森取林肯政府财政部长S.P.蔡斯(Chase:汉译“大通”)的姓创办了大通国民银行。

1929年,J.D.洛克菲勒夺得控制权,次年,将其并入自家的公平信托公司,名称仍沿用前者。

1955年,大通国民银行与曼哈顿银行合并组成大通曼哈顿银行,总部位于纽约,资产额70亿美元。

1965年参加联邦储备系统和联邦存款保险公司。

1969年成立银行持股公司——大通曼哈顿公司业务范围:大通曼哈顿公司是一家多样化经营的大银行,业务范围早已越出一般的银行业务范围,扩展到商业、信托、担保、抵押、代理、咨询等领域。

服务对象包括石油及其他能源、汽车、钢铁、信息处理、电气设备、化工、食品、烟草、广播、宇航、飞机制造等工业部门以及保险、零售、交通、公用事业等部门。

其在1991年和1995年分别与另外两家极具竞争力的银行,化学银行和汉诺威制造银行进行了合并。

两次合并都实现了18%、19%的大幅成本削减,1998年该行还取得了18%的股本回报率的良好业绩。

合并的过程:1991年汉诺威制造银行被并入化学银行,1996年7月,兼并了美国大通银行,尽管在国家登记的名字依然是纽约化学银行,但因为大通银行更为世人所知,所以依旧以大通曼哈顿银行命名。

化学银行:纽约化学银行是美国私营商业银行之一,是纽约化学公司(Chemical New York Corp.1968年成立)的主要企业。

1959年由化学谷物交易银行(Chemical Corn Exchange Bank,1824年成立)与纽约信托公司(New York Trust Co.,1889年成立)合并而成纽约化学信托银行,1963年3月改称现名化学银行经营业务对象有私人、工商企业以及慈善和教育团体,企业中以电子、通讯、食品、化学、制造、机车和农业公司为主。