高中地理教案区域农业发展-东北为例

- 格式:doc

- 大小:620.00 KB

- 文档页数:9

区域农业发展--以我国东北地区为例知识点剖析一、东北地区农业发展的地理条件对于东北地区农业发展条件的分析,主要包括气候条件、地形和土壤条件和社会经济条件三个方面。

(一)气候条件气候因素对农业区位的影响极大,气候条件制约着一个区域农业的生产品种、耕作制度和生产季节等。

东北地区位于我国温带湿润、半湿润季风气候区。

冬季漫长而严寒,地表积雪深厚,河流封冻,冻土广布;夏季气温较高,降水集中,雨热同期,热量和水分配合得较为协调。

由于冬季寒冷、夏季温暖、降水集中于夏季,热量和水分配合的协调,仅可以满足一年一熟作物生长的需要,这就使得农作物生长季节集中在气温较高的4~10月间,农事活动为春播、夏管、秋收,同时农作物适应环境多为喜冷凉品种,如甜菜等。

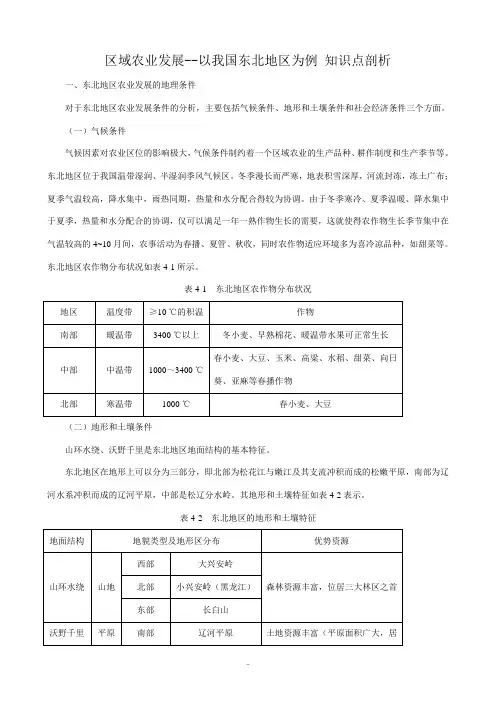

东北地区农作物分布状况如表4-1所示。

表4-1东北地区农作物分布状况(二)地形和土壤条件山环水绕、沃野千里是东北地区地面结构的基本特征。

东北地区在地形上可以分为三部分,即北部为松花江与嫩江及其支流冲积而成的松嫩平原,南部为辽河水系冲积而成的辽河平原,中部是松辽分水岭。

其地形和土壤特征如表4-2表示。

表4-2东北地区的地形和土壤特征1.地形条件往往影响区域农业生产的类型不同类型的地形通过坡度、平坦程度、地块大小等差异性直接影响农业生产的类型。

地形对农业生产的影响主要表现在两方面。

一是坡度因素。

如东北区的森林面积广大,主要分布在大小兴安岭和长白山区。

如从大兴安岭的西侧开始,自东向西进入内蒙古高原,植被由森林逐渐过渡到了草原,成为我国重要的畜牧业生产基地。

二是山地自然条件的垂直分异,主要表现为水热条件随海拔高度的变化。

这种变化造成农作物分布随海拔高度而有所不同。

总之,东北地区多种多样的地形为实现农业的多种经营提供了有利条件。

2.东北地区的土地资源优势耕地面积广大,分布集中。

东北区有辽阔富饶的土地资源,为农业发展提供了有利条件。

东北地区大面积的耕地集中分布于松嫩平原、辽河平原和三江平原。

第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例课时安排:2课时教学目的:1.初步了解,实现区域农业的可持续发展应该综合考虑哪些因素。

2.通过阅读地形和气温、降水分布图,了解东北地区农业发展的利弊因素。

3.通过对比和分析,了解东北地区农业布局特点,并深入探讨东北地区大规模专业化生产和商品粮基地建设的特色。

4.结合具体发展模式,分析东北不同区域农业发展的方向。

教学重点:1.东北地区农业发展的利弊因素2.东北地区农业布局特点,深入探讨东北地区大规模专业化生产和商品粮基地建设的特色。

3.分析东北不同区域农业发展的方向。

教学难点:1.实现区域农业的可持续发展应该综合考虑哪些因素。

2.东北地区农业发展的利弊因素教学过程:第一课时一、发展区域农业的一般步骤1.综合考虑自然、社会经济、区位、市场等各种因素——确定区域农业的大方向不同的区域有不同的自然条件,适合发展不同的农业。

同一区域的自然条件往往适合发展多种农业,所以还要根据区位条件、社会经济条件,以及市场需求,发展本区域有生产优势的农业。

2.根据区域内部差异,合理布局小区域农业。

一个区域在确定农业发展方向的前提下,再根据区域内部的地理分异特点,因地制宜调整农业结构,合理安排农业生产布局,使区域的农业发展与区域内特定的自然条件、社会经济条件有机地结合起来,形成具有特色的生态与经济良性循环系统,实现区域内经济、社会和生态效益的统一。

如:我国重要的商品农业生产基地——东北地区。

该区自然地域完整,农业生态类型多样,生产部门齐全二、地理条件1.范围:黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区东部。

2.地位:我国重要的商品粮基地、林业生产基地和畜牧业生产基地。

3.地理条件分析⑴气候条件——农业生产中最难以改造的自然条件。

①气候条件制约着一个区域农业的生产品种、耕作制度和生产季节等。

②东北大部分地区属于温带湿润、半湿润季风气候区。

雨热同季。

热量和水分条件基本上可满足一年一熟作物的需求,但是农作物生长容易受到低温冷害的影响。

高中地理专题:区域农业发展教案一、教学目标1. 知识与技能:了解不同区域的农业特点和优势;分析影响农业生产的因素,如气候、地形、土壤等;掌握区域农业发展的原则和策略。

2. 过程与方法:通过案例分析,培养学生分析问题和解决问题的能力;运用地理信息技术,如GIS地图,观察和分析农业分布特征;开展小组讨论,培养学生合作和交流的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对农业产业的关注和理解,提高学生的社会责任意识;培养学生尊重自然、保护环境的意识;培养学生勇于探索和创新的思维。

二、教学内容1. 第一章:农业发展概述农业的定义和作用;农业发展的历史和现状;农业在国民经济中的地位和作用。

2. 第二章:影响农业生产的因素气候条件对农业生产的影响;地形和土壤条件对农业生产的影响;水资源对农业生产的影响。

3. 第三章:区域农业特点和优势我国主要农业区域的划分和特点;不同区域的农业优势和制约因素;区域农业发展的战略和政策。

4. 第四章:农业生产技术和现代化传统农业生产技术的特点和改进;现代农业生产技术的发展和应用;农业现代化的目标和途径。

5. 第五章:区域农业发展的案例分析我国典型农业区域的案例分析;国际上成功农业区域发展的案例分析;学生自主选择案例进行分析和讨论。

三、教学方法1. 讲授法:讲解农业发展概述、影响农业生产的因素等基本概念和理论;2. 案例分析法:分析典型农业区域的案例,引导学生运用所学知识解决问题;3. 小组讨论法:分组讨论区域农业发展的策略和政策,培养学生的合作和交流能力;4. 地理信息技术应用:利用GIS地图观察和分析农业分布特征,提高学生的地理信息素养。

四、教学评价1. 课堂参与度:评估学生在课堂上的发言和提问情况,考察学生的积极性和兴趣;2. 案例分析报告:评估学生对案例分析的深度和广度,考察学生的分析和解决问题的能力;3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的表现,考察学生的合作和交流能力;4. 课后作业:评估学生对课堂教学内容的掌握程度,巩固学习成果。

区域农业发展——以我国东北地区为例清朝,以捕捞野生资源为主的渔业生产空前发展,文献记载当时“有水之处,大半有鱼。

鱼之大小,视水之大小也”。

近年来,特色冷水渔业、休闲渔业、设施渔业、水库渔业和水产品加工业等蓬勃发展,鲑鳟鱼类、河鲈、河蟹等名优品种产量达到水产品总量的35%,“绿色、品质渔业”的品牌形象逐步确立。

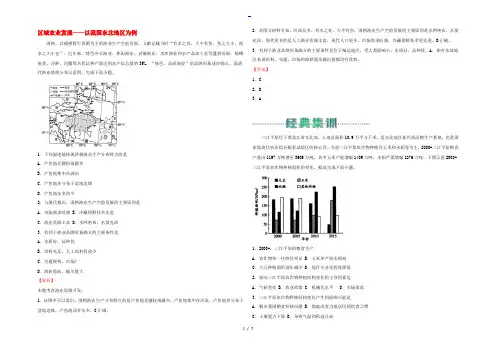

读清代渔业地理分布示意图,完成下面小题。

1.下列叙述能体现清朝渔业生产分布特点的是A.产鱼地北疆较南疆多B.产鱼地集中在湖泊C.产鱼地多分布于盆地边缘D.产鱼地东多西少2.与现代相比,清朝渔业生产空前发展的主要原因是A.市场需求旺盛 B.冷藏保鲜技术先进C.渔业资源丰富 D.水网密布,水量充沛3.有利于渔业品牌形象确立的主要条件是A.水质好,品种优B.饵料充足,人工饲料投放少C.交通便利,市场广D.渔获量高,输出量大【解析】本题考查渔业资源开发。

1.从图中可以看出,清朝渔业生产分布特点的是产鱼地北疆较南疆少,产鱼地集中在河流,产鱼地多分布于盆地边缘,产鱼地西多东少,C正确。

2.从图文材料可知,河流众多,有水之处,大半有鱼,清朝渔业生产空前发展的主要原因是水网密布,水量充沛,现代更多的是人工渔业资源丰富,现代人口更多,市场需求旺盛,冷藏保鲜技术更先进。

D正确。

3.有利于渔业品牌形象确立的主要条件是位于偏远地区,受人类影响小,水质好,品种优,A。

相对东部地区来说饵料、交通、市场和渔获量及输出量都没有优势。

【答案】1.C2.D3.A三江平原位于黑龙江省东北部,土地总面积10.9万平方千米,是东北地区新兴商品粮生产基地,也是国家级现代农业综合配套试验区的核心区。

当前三江平原农作物种植以玉米和水稻等为主,2000-三江平原粮食产量由1197万吨增至3605万吨,其中玉米产量增幅1409万吨,水稻产量增幅1276万吨。

下图示意2000-三江平原农作物种植面积的变化。

据此完成下面小题。

1.2000-,三江平原的粮食生产A.农作物单一化特征明显 B.玉米单产较水稻高C.大豆种植面积逐年减少 D.地区专业化程度降低2.驱动三江平原农作物种植结构变化的主导因素是A.气候变化 B.农业政策 C.机械化水平D.市场需求3.三江平原农作物种植结构变化产生的影响可能是A.解决我国粮食短缺问题 B.彻底改变当地居民的饮食习惯C.土壤肥力下降 D.导致气温和积温升高保障国家粮食安全是实施的首要任务。

课时2 商品粮基地建设 农业发展方向一、大规模专业化生产——商品粮基地建设1.重要地位:东北地区是全国最大的、比较稳定的商品粮基地。

其中,三江平原是我国粮食商品率最高的商品粮生产基地。

2.生产的突出特点⎩⎪⎨⎪⎧大规模机械化生产地区专业化生产思考 我国东北地区是世界上能够种植水稻纬度最高的地区,简述其主要区位条件。

答案 东北地区大部分属于温带季风气候,雨热同期的气候特征能够满足水稻生长的基本需求。

另外,水稻种植技术的进步,耐低温水稻品种的培育等,使水稻分布地区进一步向高纬度扩展。

二、农业发展方向 1.出现的问题高强度的农林开发,造成土地的不合理利用,导致农业生态环境退化。

2.具体表现水土流失、黑土退化严重,土地沙化、盐碱化和草场退化加剧,自然灾害频繁,以及环境污染等。

3.发展原则改善农业生态环境,坚持开发、利用与治理、保护相结合,坚持经济效益、生态效益的统一。

4.发展方向(1)平原区农业发展方向:面向国内大宗农产品需求市场。

继续强化商品粮、豆等大宗农产品的生产,以确保国家粮食需求。

(2)西部草原区农业发展方向:围绕生态建设与增加农牧民收入两大主题,结合退耕还林、还草工程的实施,大力发展生态农业和舍饲畜牧业。

(3)山区农业发展方向:以森林资源保育为核心,在抓好“天然林保护工程”的同时,多元开发特色农业产品,在半山区实现“立体开发”,在山区发展特色农业和特色产品配套加工业。

探究点一商品粮基地建设目前,东北地区是全国最大的商品粮基地,每年向国家提供商品粮3000多万吨,商品率达60%以上,对我国的粮食安全具有重要作用。

读“东北商品粮基地的分布图”,探究以下问题。

1.东北地区的商品粮基地主要分布在哪些地区?答案东北地区的商品粮基地主要分布在湿润和半湿润的东北平原地区。

2.东北地区的主要农作物有哪些?主要分布在哪些地区?答案水稻、玉米、小麦。

水稻主要分布在东部的山间河谷盆地和辽河、松花江流域的大型灌区;小麦主要分布在北部地区,以三江平原和松嫩平原北部最集中,以春小麦为主;玉米主要分布在中部地区。

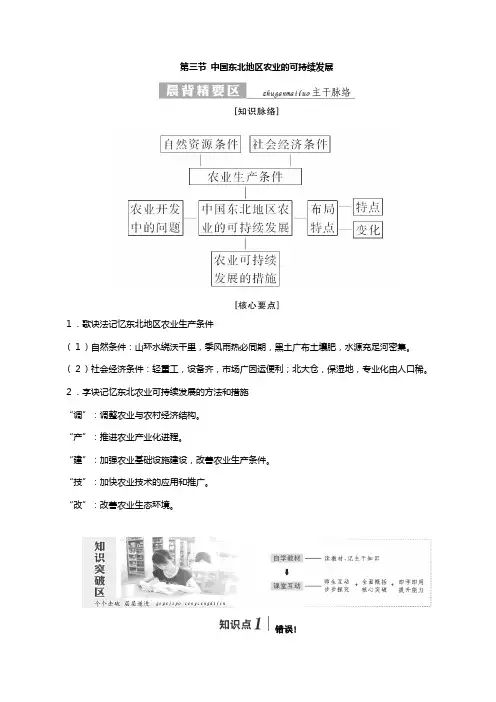

第三节中国东北地区农业的可持续发展1.歌诀法记忆东北地区农业生产条件(1)自然条件:山环水绕沃千里,季风雨热必同期,黑土广布土壤肥,水源充足河密集。

(2)社会经济条件:轻重工,设备齐,市场广因运便利;北大仓,保湿地,专业化由人口稀。

2.字诀记忆东北农业可持续发展的方法和措施“调”:调整农业与农村经济结构。

“产”:推进农业产业化进程。

“建”:加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。

“技”:加快农业技术的应用和推广。

“改”:改善农业生态环境。

错误!1.东北地区的概况位置与范围位于中国的东北部,包括黑龙江、吉林、辽宁三省及内蒙古自治区东部地表特征山环水绕、沃野千里。

西、北、东三面分别为大兴安岭、小兴安岭和长白山脉;中部为东北平原商品农业生产基地东北平原地势平坦,耕地面积广大,黑土分布广泛,为发展区域农业,实行农业机械化提供了条件(1)自然资源条件:1土地资源辽阔富饶错误!2气候条件适宜,适于多种作物种植。

3林地面积大,森林资源蕴藏量大。

4草场资源和渔业资源兼备。

(2)社会经济条件:1雄厚的农业机械工业为东北地区建成具有全国意义的粮、豆、甜菜生产基地奠定了坚实的基础。

2农业布局的变化:农田向东西两侧推进,西部草原面积缩小;玉米分布更加广泛,水稻生产面积增大;城市周围规模不同的副食品基地大量涌现。

图表解读东北地区黑土、黑钙土和沼泽的分布图[信息获取](1)从图中可以看出,黑土主要分布在松嫩平原东部和北部,三江平原西部;黑钙土主要分布在松嫩平原中部和西部。

(2)从气候条件看,制约东北地区农业发展的不利条件是什么?提示:东北地区纬度较高,热量不足,成为制约东北地区农业发展的不利条件,农作物容易受到低温冻害的影响。

(3)为什么三江平原多沼泽地?提示:1纬度高,气温低,蒸发弱;2河流有凌汛现象;3地势低平,排水不畅;4有永久冻土分布,不利于水分的下渗。

问题探究“我的家在东北松花江上,……那里有森林、煤矿,还有那满山遍野的大豆、高粱。

地理教案-农业的发展主题:农业的发展年级:高中地理时间:2课时教学目标:1. 了解农业的定义和重要性。

2. 了解农业在不同地区和不同历史时期的发展情况。

3. 掌握农业发展中的主要因素和影响因素。

4. 培养学生的分析和解释地理现象的能力。

教学内容与步骤:第一课时:步骤一:导入(5分钟)老师向学生提问:“你们知道什么是农业吗?它在我们的生活中有什么重要性?”鼓励学生积极回答,并与他们一起讨论。

步骤二:农业的定义和重要性(10分钟)由学生的回答过渡到农业的定义和重要性的介绍。

教师可以使用幻灯片或视频素材,向学生解释农业是指利用土地、水资源和气候条件种植农作物、养殖家畜以满足人类食物和农产品需要的活动。

同时,强调农业对于人类生存和发展的重要性。

步骤三:农业发展的影响因素(15分钟)教师向学生介绍影响农业发展的主要因素,包括气候、土地质量、水资源、技术和人口等。

教师可以引用具体的例子来说明这些因素对于农业的影响。

步骤四:农业发展的历史变迁(15分钟)教师引导学生回顾人类农业的历史变迁,包括农业革命、农田改良、农业机械化等。

通过图片、图表或地图的展示,让学生了解不同地区和不同历史时期农业发展的特点和变化。

步骤五:小组活动(15分钟)学生分成小组,针对不同地区或历史时期的农业发展进行深入研究。

每个小组选择一个地区或历史时期,并收集相关的资料。

学生需要分析和解释该地区或时期农业发展的原因和影响。

每个小组向全班做报告,分享他们的研究结果。

第二课时:步骤一:回顾(5分钟)教师简要回顾上节课的内容,并与学生一起复习关键概念和关键词。

步骤二:学生报告(20分钟)每个小组进行报告,分享他们对农业发展的研究结果。

学生需要清晰地表达他们的观点并给出充分的证据支持。

步骤三:讨论与总结(10分钟)学生和教师共同讨论各个小组的报告内容,并进行问题和意见的交流。

教师引导学生总结农业发展的主要因素和影响,以及不同地区和不同历史时期农业发展的特点。

东北三江平原农业教案【篇一:《2、3中国东北地区农业的可持续发展》教学设计】《2、3中国东北地区农业的可持续发展》教学设计【课标要求与分析】课标要求以某区域为例,分析该区域农业生产的条件、布局特点和问题,了解农业持续发展的方法与途径。

课标分析课标有二个层面的要求:1.能够对某一具体区域的农业生产条件、布局以及农业生产中的问题进行分析说明,并了解该区域农业生产持续发展的方法与途径。

2.通过对该区域农业生产条件、布局和问题,以及该区域农业持续发展的方法和途径的分析与认识,学会分析区域农业生产条件、布局,发现农业生产中的问题以及提出解决问题,实现区域农业持续发展的方法和途径,并能独立分析其他别的区域农业生产条件、布局、问题,并提出实现农业持续发展的方法和途径。

【教学目标】知识与技能:能指图说出东北区的位置和范围;简要描述东北地区的气候、地形、河流等基本概况;能够根据东北地区的气候、地形等条件来分析东北农林基地建设的优势;能够发现东北地区农业生产中出现的问题。

过程与方法:能够知道如何收集和运用哪些材料说明东北地区发展农业的条件、农业生产现状;能够尝试提出实现东北地区农业持续发展的方法和途径;能够与同学一起讨论、交流东北地区农业生产过程中出现的问题,并提出解决问题的方法;能够用自己的语言表述自己的想法。

情感、态度和价值观:认识我国粮食生产的重要性,知道我国的粮食必须自给自足,不能依赖于进口;能认识节约粮食的重要意义,并自学节约粮食;通过认识我国农业生产中面临的问题,进一步认识我国农业实现可持续发展的意义,强化社会责任感。

【教材分析】东北地区是我国最重要的商品粮生产基地,同时,近几年来,东北地区农业也面临着许多新的问题。

因此,东北地区是最符合课标要求的一个区域,具有一定的典型性和代表性。

根据课标要求,教材分层次呈现教学内容。

第一层次内容:东北地区的农业生产条件。

农业生产条件包括自然条件和社会条件。

教材主要涉及的是自然条件。

第一节区域农业发展——以我国东北地区为例1.了解我国东北地区的范围,以及东北地区的自然环境条件。

2.掌握东北地区的地理环境特征及其对人类活动的影响。

(重点)3.理解东北农业布局特点及其与自然条件的关系。

(难点)[基础·初探]教材整理1地理条件阅读教材P60至P62前三自然段,完成下列问题:1.东北地区概况(1)范围:东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区东部。

(2)特点:山环水绕,沃野千里,自然地域完整,农业生态类型多样,生产部门齐全。

(3)地位:我国重要的商品粮基地、林业生产基地和畜牧业生产基地。

2.自然条件自然要素表现影响气候温带湿润、半湿润季风气候热量和水分条件基本上可满足一年一熟作物的需求地形包括高原、平原和山地三类相对完整的地形单元为农业多种经营提供了条件土壤黑土、黑钙土广泛分布,土层深厚,有机质含量高利于农业生产3.社会经济条件(1)重要的工业基地⎩⎨⎧良好的工业基础为农业发展提供机械设备、化肥等生产资料一些工业部门以农产品为原料,有利于农业产业化的发展(2)交通发达,对外联系方便,利于发展外向型农业。

(3)开发较晚,人口密度较低。

正误判断:(1)气候条件制约着一个区域农业生产的类型,是区域农业生产条件中最难改造的。

()(2)热量不足是制约东北地区农业生产的主要因素。

()(3)东北地区交通发达,对外联系方便,有利于本区外向型农业的发展。

()【提示】(1)×气候条件制约着一个区域农业的生产品种、耕作制度和生产季节等,是区域农业生产中最难以改造的自然条件。

(2)√东北地区纬度较高,获得的太阳辐射较少,因此获得热量相对较少,热量不足成为制约其农业发展的主要因素。

(3)√东北地区交通发达,对外联系方便,东北亚地区经济合作为拉动本区发展外向型农业提供了重要机遇。

教材整理2农业布局特点阅读教材P62最后一个自然段至P64第1自然段,完成下列问题:1.划分依据:气候、地貌、植被和土壤等农业生产自然条件的差异及农业生产方式的不同。

人教版高中地理必修3篇一:人教版高中地理必修3精品教案(整套)绥阳中学人教版高中地理必修3教﹙学﹚案(整套)目录第一章地理环境与区域发展第一节地理环境对区域发展的影响第二节地理信息技术在区域地理环境研究中的应用问题研究地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件第二章区域生态环境建设第一节荒漠化的防治——以我国西北地区为例第二节森林的开发和保护——以亚马孙热带林为例问题研究为什么停止开发“北大荒”第三章区域自然资源综合开发利用第一节能源资源的开发——以我国山西省为例第二节河流的综合开发——以美国田纳西河流域为例问题研究河流上该不该建大坝第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例2011-9-27第二节区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例问题研究我的家乡怎样发展第五章区际联系与区域协调发展第一节资源的跨区域调配——以我国西气东输为例第二节产业转移——以东亚为例问题研究南水北调怎么调第一章地理环境与区域发展第一节地理环境对区域发展的影响课时安排:4课时教学目的: 1.举例说出区域的特征2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响3.以某个区域为例,比较分析区域不同发展阶段地理环境的影响教学重点: 1.比较分析地理环境差异对区域发展的影响2.分析区域不同发展阶段地理环境的影响教学难点: 1.区域的特征2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响教学过程:一、区域1.概念:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。

2.特征:(1)区域具有一定的区位特征:不同的区域,自然环境有差异,人类活动也有差异。

同一区域,区域内部的特定性质相对一致,如湿润区的多年平均降水量都在800毫米以上。

但自然环境对人类活动的影响随着其他条件的变化而不同。

(2)具有一定的面积、形状和边界。

①有的区域的边界是明确的,如行政区;②有的区域的边界具有过渡性质,如干湿地区。