杨帆国际公法讲义

- 格式:doc

- 大小:240.50 KB

- 文档页数:13

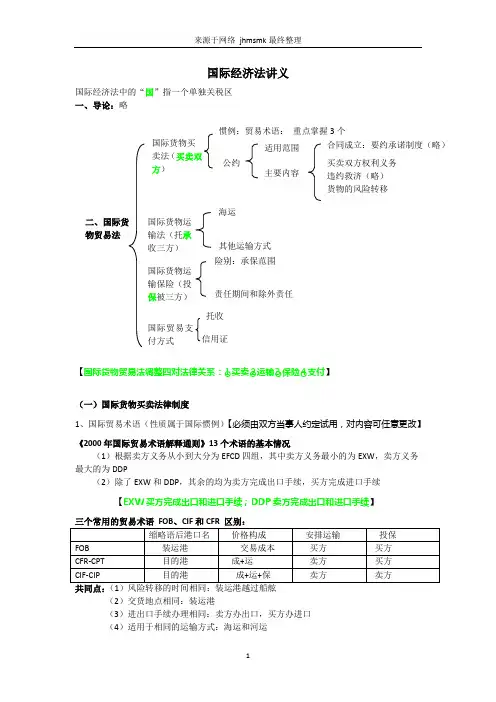

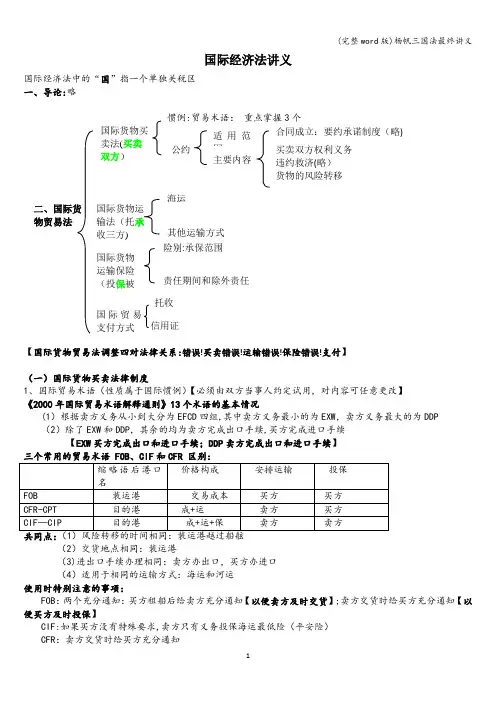

国际经济法讲义国际经济法中的“国”指一个单独关税区一、导论:略【国际货物贸易法调整四对法律关系:○1买卖○2运输○3保险○4支付】(一)国际货物买卖法律制度1、国际贸易术语(性质属于国际惯例)【必须由双方当事人约定试用,对内容可任意更改】《2000年国际贸易术语解释通则》13个术语的基本情况(1)根据卖方义务从小到大分为EFCD四组,其中卖方义务最小的为EXW,卖方义务最大的为DDP(2)除了EXW和DDP,其余的均为卖方完成出口手续,买方完成进口手续【EXW买方完成出口和进口手续;DDP卖方完成出口和进口手续】三个常用的贸易术语FOB、CIF和CFR 区别:共同点:(1)风险转移的时间相同:装运港越过船舷(2)交货地点相同:装运港(3)进出口手续办理相同:卖方办出口,买方办进口(4)适用于相同的运输方式:海运和河运使用时特别注意的事项:FOB :两个充分通知:买方租船后给卖方充分通知【以便卖方及时交货】;卖方交货时给买方充分通知【以便买方及时投保】CIF :如果买方没有特殊要求,卖方只有义务投保海运最低险(平安险) CFR :卖方交货时给买方充分通知2、《1980年国际货物销售合同公约》 (1)公约适用范围A 、适用于营业地在不同国家的当事人之间订立的货物买卖合同B 、不适用于六种合同:(a )购买供私人、家人或家庭使用的货物;(b )以拍卖的方式进行的销售;(c )依法律执行令状或其他令状而进行的销售;(d )公债、股票、投资证券、流通票据或货币的销售;(e )船舶或飞机的销售;(f )电力的销售;C 、公约适用的任意性:当事人可以通过选择其他国家的法律而排除公约的适用;对公约规定的内容可以进行修改D 、中国的保留:书面以外形式的保留【中国必须以书面形式】 ;根据国际私法规则扩大适用的保留【对公约允许转致、反致的保留——不允许转反致】(2)国际货物买卖双方的权利义务卖方的权利担保义务:包括所有权担保和知识产权担保【知识产权担保顺着合同找】 所有权担保:卖方要对自己所出售的货物享有完全的所有权或合法的处分权,第三方不能对货物提出任何权利或要求知识产权担保义务:卖方所交付的货物,必须是第三方不能依据买方营业地或合同预期的货物销售或使用地的知识产权主张任何权利或要求的货物知识产权担保义务的免除:①买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;②此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。

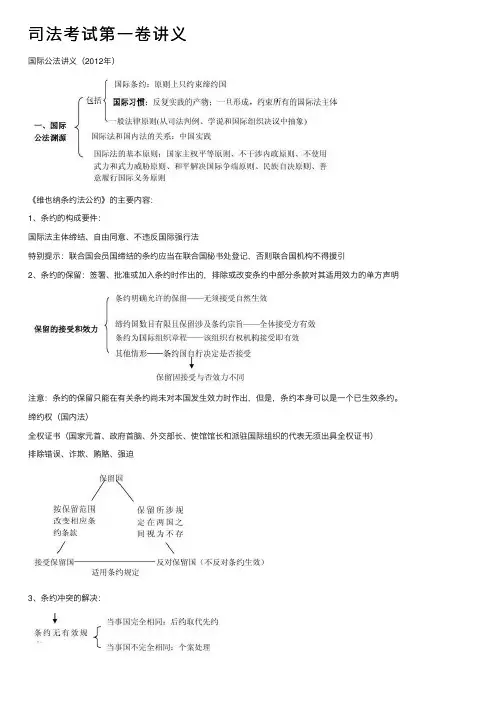

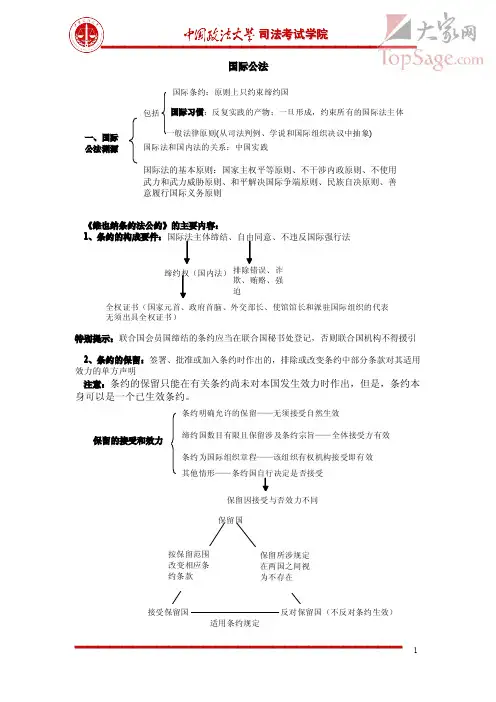

司法考试第⼀卷讲义国际公法讲义(2012年)《维也纳条约法公约》的主要内容:1、条约的构成要件:国际法主体缔结、⾃由同意、不违反国际强⾏法特别提⽰:联合国会员国缔结的条约应当在联合国秘书处登记,否则联合国机构不得援引2、条约的保留:签署、批准或加⼊条约时作出的,排除或改变条约中部分条款对其适⽤效⼒的单⽅声明注意:条约的保留只能在有关条约尚未对本国发⽣效⼒时作出,但是,条约本⾝可以是⼀个已⽣效条约。

缔约权(国内法)全权证书(国家元⾸、政府⾸脑、外交部长、使馆馆长和派驻国际组织的代表⽆须出具全权证书)排除错误、诈欺、贿赂、强迫3、条约冲突的解决:45、条约的解释后约⼄丙之间:后约甲⼄、甲丙之间:先约;⼄丁、丙丁之间:后约甲丁之间:没有条约关系条约本⾝有有效规定(如:会员国间缔结的条约若与《联合国宪章》冲突,《宪章》优先)6、条约在中国的适⽤★注意:绝对豁免和限制豁免的差异体现在管辖豁免上,两种理论都坚持国家享有绝对的执⾏豁免限制豁免主义理论(2004年《联合国国家及其财产管辖豁免公约》采⽤):主张国家的商业⾏为没有豁免权 2004年公约⽣效前,主权绝对豁免作为习惯国际法仍然具有普遍拘束⼒3、国际法上的承认制度(1)承认对象:新国家、新政府和其他事态(2)承认⽅式:明⽰、默⽰(建⽴外交关系、建⽴领事关系、缔结政治性条约、投票⽀持加⼊仅对国家开放的政府间国际组织)(3)承认的性质:单⽅⾏为(4)承认的后果:对国家的承认原则上不能逆转;但对新政府的承认则意味着对旧政府承认的撤销。

(1(2 的决议为当然的实质性决议;其他决议的性质由安理会先⾏确定(1)⾏为归因于国家:下列⾏为,包括作为和不作为,被国际法认为是可以归因于国家的⾏为:A 、国家机关的⾏为;B 、经授权⾏使政府权利的其他实体的⾏为;C 、实际上代表国家⾏事的⼈的⾏为;D 、别国或国际组织交给⼀国⽀配的机关的⾏为,在⾏使该⽀配权范围内的⾏为,视为该⽀配国的E、叛乱运动机关的⾏为。

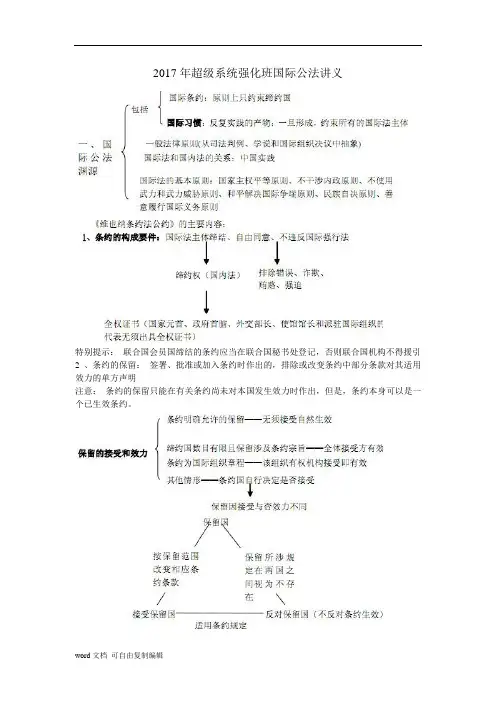

2017年超级系统强化班国际公法讲义特别提示:联合国会员国缔结的条约应当在联合国秘书处登记,否则联合国机构不得援引2 、条约的保留:签署、批准或加入条约时作出的,排除或改变条约中部分条款对其适用效力的单方声明注意:条约的保留只能在有关条约尚未对本国发生效力时作出,但是,条约本身可以是一个已生效条约。

3 、国际法上的承认制度(1 )承认对象:新国家、新政府和其他事态(2 )承认方式:明示、默示(建立外交关系、建立领事关系、缔结政治性条约、投票支持加入仅对国家开放的政府间国际组织)(3 )承认的性质:单方行为(4 )承认的后果:对国家的承认原则上不能逆转;但对新政府的承认则意味着对旧政府承认的撤销。

4 、政府间国际组织和非政府间国际组织(1 )二者的区别:前者成立和活动的依据是政府间协议,后者成立和活动的依据是相关国家的国内法2国家非恶债:一国中央政府依平等条约向其他国际法主体的借债特别提示:凡须采取行动的决议,推荐秘书长的决议、吸纳新会员、中止会员国义务或开除会员国的决议为当然的实质性决议;其他决议的性质由安理会先行确定(1 )行为归因于国家:下列行为,包括作为和不作为,被国际法认为是可以归因于国家的行为:A 、国家机关的行为;B 、经授权行使政府权利的其他实体的行为;C 、实际上代表国家行事的人的行为;D 、别国或国际组织交给一国支配的机关的行为,在行使该支配权范围内的行为,视为该支配国的国家行为。

E 、叛乱运动机关的行为。

在一国领土上的被承认为叛乱运动的机关自身的行为,根据国际法不视为该国的国家行为。

已经和正在组成新国家叛乱运动的行为,被视为已经或正在形成的新国家的行为。

F 、非代表国家行事的个人的行为不是国家行为。

但对于某些特定人员,如国家元首、政府首脑、外交部长及外交使节,由于其在对外交往中的特殊地位,对于他们在国外以私人身份从事的不法行为,国家一充责任般也承担相关的责任。

(2 )排除行为不当性:A 、同意:义务国经权利国同意违反义务B 、对抗措施与自卫:针对其他主体所作国际不当行为而采取的相应措施。

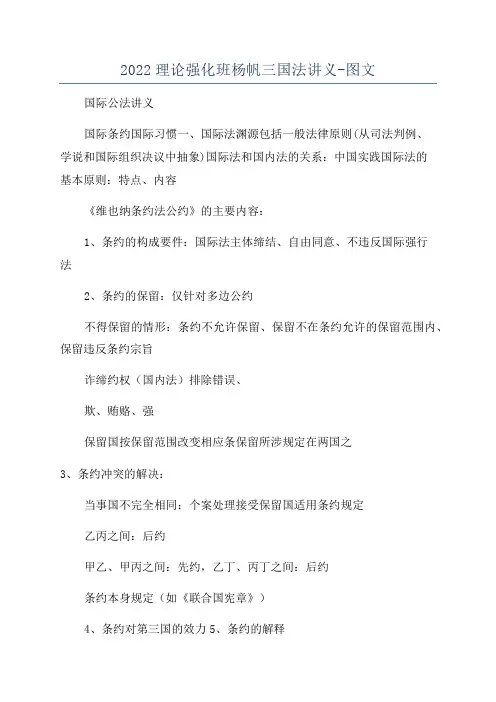

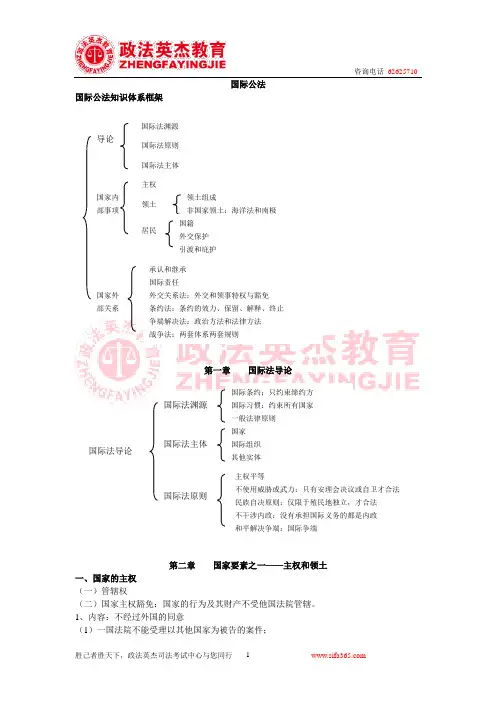

2022理论强化班杨帆三国法讲义-图文国际公法讲义国际条约国际习惯一、国际法渊源包括一般法律原则(从司法判例、学说和国际组织决议中抽象)国际法和国内法的关系:中国实践国际法的基本原则:特点、内容《维也纳条约法公约》的主要内容:1、条约的构成要件:国际法主体缔结、自由同意、不违反国际强行法2、条约的保留:仅针对多边公约不得保留的情形:条约不允许保留、保留不在条约允许的保留范围内、保留违反条约宗旨诈缔约权(国内法)排除错误、欺、贿赂、强保留国按保留范围改变相应条保留所涉规定在两国之3、条约冲突的解决:当事国不完全相同:个案处理接受保留国适用条约规定乙丙之间:后约甲乙、甲丙之间:先约,乙丁、丙丁之间:后约条约本身规定(如《联合国宪章》)4、条约对第三国的效力5、条约的解释★条约在中国的适用设定义务——书面、明示设定权利——不反对权利义务取消——第三国同意一般规则:上下文和通常含义、目的和宗旨、善意解释两种以上文字文本的解释:以作准文本解释,有分歧适用上述规则直接适用并优先适用:民商事领域须经国内法转化才能适用:如WTO诸协议其他条约如何适用尚无定论国家:四要素、基本权利、管辖权和国家主权豁免、国家承认和继承政府间国际组织:法律人格、成员、联合国的组织机构二、国际法律国际法律责任1、国家主权豁免:国家的行为和财产不受他国法院管辖限制豁免主义理论的产生(多数国家认同):主张国家的商业行为没有豁免权传统的主权绝对豁免作为习惯国际法仍然具有普遍拘束力例外:主权豁免的放弃(自愿、特定、明确)——管辖豁免放弃不意味着执行豁免的放弃2、国际法上的继承:包括国家继承(最主要)、政府继承和国际组织继承与领土有关:继承条约继承:约定无约定与被继承国家的国际法主体人格有关的:不继承国家继承财产继承不动产:随领土一并继承动产:领土实际生存原则3、国际法上的承认制度(1)承认对象:新国家、新政府和其他事态(2)承认方式:明示、默示(建立外交关系、建立领事关系、缔结政治性条约、投票支持加入仅对国国家非恶债非条约继承档案继承:协议无协议,领土实际生存原则合并:全部转属继承债务继承动产:领土实际生存原则分离、分立:协议独立:不予继承,除非另有协议无协议,公平地按比例继家开放的政府间国际组织)(3)承认的性质:单方行为4、联合国的组织机构秘书处(秘书长由安理会推荐,大会简多通过,任期5年,可连大会(非立法机构,平权加多数同意)安理会(维护国际和平与安全;唯一有权采取行经社理事会(54,每3年托管理事会(成立时11块托管领土,先国际法院(15,大会和安理会分别选举,均特别多数获大国一致原则:对于非程序事项或称实质性事项的决议表决,任何一个常任理事国都享有否决权。

国际公法国际公法知识体系框架第一章 国际法导论第二章 国家要素之一——主权和领土一、国家的主权 (一)管辖权(二)国家主权豁免:国家的行为及其财产不受他国法院管辖。

1、内容:不经过外国的同意(1)一国法院不能受理以其他国家为被告的案件;国际法导论(2)一国法院不能对外国的国家财产采取执行措施。

2、绝对主权豁免和相对主权豁免(主张国家的商业行为不能享有豁免)3、管辖豁免的放弃 (1)明示(2)默示:国家起诉、介入诉讼或提起反诉(3)不应视为放弃的情形:①一国同意适用另一国的法律;②仅为援引豁免或对诉讼中有待裁决的财产主张一项权利;③一国代表在另一国法院出庭作证;④一国代表没有出庭。

4、执行豁免:放弃管辖豁免不等于放弃执行豁免,放弃执行豁免包括 (1)国家明示同意;(2)国家默示同意:国家专门拨出或指定某项财产用于清偿。

二、国家领土(二)领土主权的内容和限制 1、完全排他的主权 2、限制(1)一般性限制:不得损害他国合法权益(2)领海中的特殊限制:①外国商船的无害通过权②沿海国一般不进行刑事管辖。

(3)条约限制(三)领土的取得方式(四)河流制度1、内河和内海:需经同意;2、多国河流:沿岸主权,沿岸开放;3、国际河流:沿岸主权,对所有国开放;4、界河:不得损害对方国家的利益。

三、非领土部分国际空间 (一)海洋1、和平利用2、所有国家的科考自由3、冻结领土要求4、水域是公海(三)外层空间 1、登记制度 2、营救制度:(1)通知(2)救援 (3)交还 (4)消除危险 3、责任制度 四、国际环境保护(一)大气环境保护:《联合国气候变化公约》及京都议定书 1、三类国家,不同义务(1)工业化国家:承担以1990年的排放量为基础进行削减温室气体排放义务; (2)发达国家:不承担削减义务,但有义务为发展中国家进行资金和技术援助; (3)发展中国家:不承担削减义务,有权接受发达国家的资助,但不能卖排放指标。

2011年三国法冲刺班讲义——杨帆(女)国际公法(单选)1、国际习惯是国际公法最古老、最原始的法律渊源。

关于国际习惯,下列哪项表述是错误的?()A、国际习惯具有客观要素,即存在各国反复一致地从事某种行为的实践B、国家间的各种文书和外交实践可以作为国际习惯存在的证明C、国际习惯具有任意性,只有经国际法主体明确选择适用,才对特定的主体具有法律拘束力D、国际习惯作为国际法的渊源,被国际法主体认为具有法律拘束力(多选)2、依1974年联合国大会通过的《关于侵略定义的决议》,下列选项中哪些涉嫌构成侵略行为? ( )A、甲国认为邻国正在建造的航空母舰对其构成威胁,从甲国境内发射导弹将邻国的航母摧毁B、为帮助苏丹北南双方落实《全面和平协议》,联合国安理会于2005年3月24日通过第1590号决议,授权在苏丹南部部署一支维和部队C、乙国武装部队在海上攻击丙国的军舰D、丙国认为丁国的海军威胁其海上运输,进而封锁丁国的港口和海岸(多选)2010年5月,哈尔莫国境内出现反政府武装行动,经过与政府军长达一年激烈的武装冲突,反政府武装最终于2011年6月推翻哈尔莫国原政府,宣布成立新的马拉比共和国。

2011年6月,甲国明确宣布承认马拉比共和国国;7月,乙国正式接受马拉比国派往乙国的领事;8月,丙国宣布拒绝承认马拉比国作为国际法主体的资格,但对本国国民与马拉比国的贸易往来不加干涉。

根据国际法的相关规则和实践,请判断下列哪些说法是错误的?()A、甲国的行为在国际法上属于对新国家的承认B、乙国的行为在国际法上属于新政府的承认,该行为同时构成对哈尔莫原政府承认的撤销C、丙国的行为使马拉比国不能获得国际法主体的资格D、甲乙丙三国的行为都属于事实上的承认,而非法律意义的承认(单选)4、安理会是联合国在维持国际和平与安全方面负主要责任的机关。

关于安理会的表决制度,下列哪项判断是正确的?()A、甲乙两国均为联合国会员国,甲国同时也是安理会常任理事国,现一项关于甲乙两国边境冲突争端的决议(该决议不包含采取执行行动)提交安理会表决,作为争端当事国的甲国不得投票B、安理会表决向大会推荐丙国为联合国新会员国的决议时,因一常任理事国表示弃权,该决议将不能通过C、安理会表决向大会推荐联合国秘书长人选的决议时,只要有9个同意票,该决议即能通过D、甲国为联合国会员国,因甲国从事危害国际和平的行为,安理会通过决议对甲国平时封锁,该决议对甲国和其他成员国不具有拘束力(任选)5、甲国发生叛乱运动的组织已经被甲国政府和国际社会承认为叛乱团体,该叛乱团体目前已经武力控制了甲国境内的部分地区。

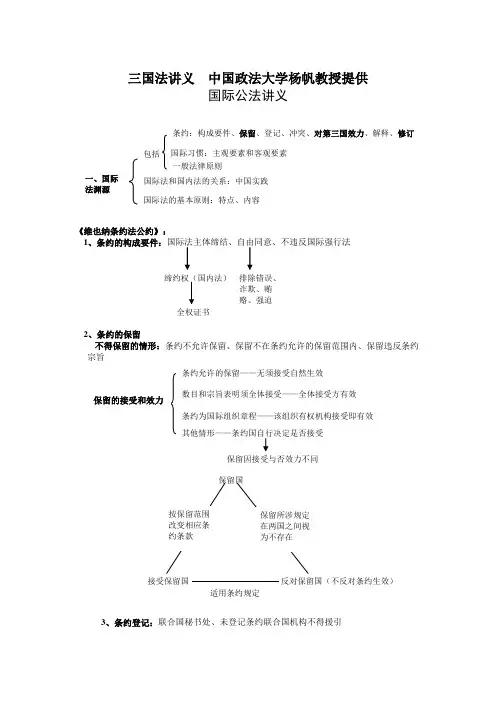

三国法讲义 中国政法大学杨帆教授提供国际公法讲义《维也纳条约法公约》:1、条约的构成要件:国际法主体缔结、自由同意、不违反国际强行法2、条约的保留不得保留的情形:条约不允许保留、保留不在条约允许的保留范围内、保留违反条约宗旨3、条约登记:联合国秘书处、未登记条约联合国机构不得援引缔约权(国内法) 全权证书 排除错误、诈欺、贿赂、强迫4、条约冲突的解决:56、条约的解释7、条约的修正:(1)修正条约的协定对于是条约当事国而非该协定的当事国无拘束力(2)对于修正条约的协定生效后成为当事国的国家,如无相反意思表示,视为修正后条约的当事国(3)在该新加入国家与不受条约修正协定拘束的国家之间,适用未修正的条约条约在中国的适用直接适用、优先适用:民商事领域 与相关国内法并行适用:如特权与豁免领域,国内法细化和补充 条约须经国内法转化才能适用:如WTO 诸协议、人权条约乙丙之间:后约 甲乙、甲丙之间:先约 甲丁之间:没有条约关系例外:主权豁免的放弃(自愿、特定、明确)——管辖豁免放弃不意味着执行豁免的放弃限制豁免主义理论的产生(多数国家认同)传统的主权绝对豁免作为习惯国际法仍然具有普遍拘束力2、3、国际法上的承认制度(1)承认对象:新国家、新政府和其他事态(2)承认方式:明示、默示(建立外交关系、建立领事关系、缔结政治性条约、投票支持加入政府间国际组织)(3)承认的效果:影响双方权利义务的一系列变化;具有追溯力;拒绝承认不影响对方作为国际法主体的资格5、非政府间国际组织:不是国际法主体(其成立和活动目前主要是由各相关国家的国内法领土取得方式(二)海洋法2、海洋底土的划分及沿海国的权力几个特殊空间比较国际海底区域 (平行开发制)(四)国际环保法(1) 取得(2) 丧失:《中华人民共和国国籍法》:第5条:“父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母一方为中国公民为并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。

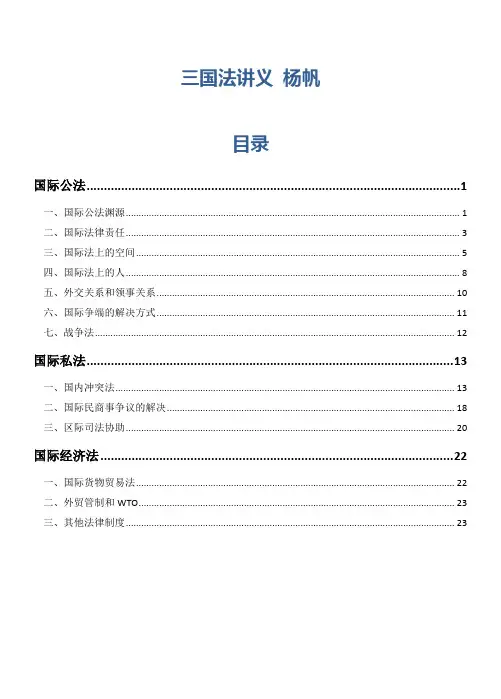

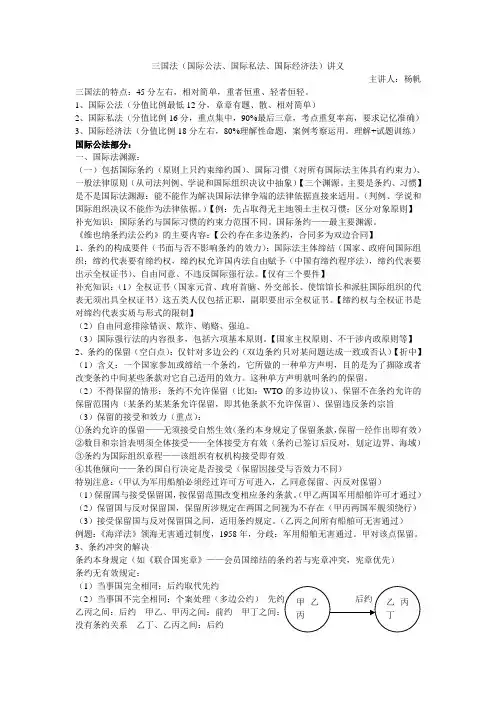

三国法(国际公法、国际私法、国际经济法)讲义主讲人:杨帆三国法的特点:45分左右,相对简单,重者恒重、轻者恒轻。

1、国际公法(分值比例最低12分,章章有题、散、相对简单)2、国际私法(分值比例16分,重点集中,90%最后三章,考点重复率高,要求记忆准确)3、国际经济法(分值比例18分左右,80%理解性命题,案例考察运用。

理解+试题训练)国际公法部分:一、国际法渊源:(一)包括国际条约(原则上只约束缔约国)、国际习惯(对所有国际法主体具有约束力)、一般法律原则(从司法判例、学说和国际组织决议中抽象)【三个渊源。

主要是条约、习惯】是不是国际法渊源:能不能作为解决国际法律争端的法律依据直接来适用。

(判例、学说和国际组织决议不能作为法律依据。

)【例:先占取得无主地领土主权习惯;区分对象原则】补充知识:国际条约与国际习惯的约束力范围不同。

国际条约——最主要渊源。

《维也纳条约法公约》的主要内容:【公约存在多边条约,合同多为双边合同】1、条约的构成要件(书面与否不影响条约的效力):国际法主体缔结(国家、政府间国际组织;缔约代表要有缔约权,缔约权允许国内法自由赋予(中国有缔约程序法),缔约代表要出示全权证书)、自由同意、不违反国际强行法。

【仅有三个要件】补充知识:(1)全权证书(国家元首、政府首脑、外交部长、使馆馆长和派驻国际组织的代表无须出具全权证书)这五类人仅包括正职,副职要出示全权证书。

【缔约权与全权证书是对缔约代表实质与形式的限制】(2)自由同意排除错误、欺诈、贿赂、强迫。

(3)国际强行法的内容很多,包括六项基本原则。

【国家主权原则、不干涉内政原则等】2、条约的保留(空白点):仅针对多边公约(双边条约只对某问题达成一致或否认)【折中】(1)含义:一个国家参加或缔结一个条约,它所做的一种单方声明,目的是为了摒除或者改变条约中间某些条款对它自己适用的效力。

这种单方声明就叫条约的保留。

(2)不得保留的情形:条约不允许保留(比如:WTO的多边协议)、保留不在条约允许的保留范围内(某条约某某条允许保留,即其他条款不允许保留)、保留违反条约宗旨(3)保留的接受和效力(重点):①条约允许的保留——无须接受自然生效(条约本身规定了保留条款,保留一经作出即有效)②数目和宗旨表明须全体接受——全体接受方有效(条约已签订后反对,划定边界、海域)③条约为国际组织章程——该组织有权机构接受即有效④其他倾向——条约国自行决定是否接受(保留因接受与否效力不同)特别注意:(甲认为军用船舶必须经过许可方可进入,乙同意保留、丙反对保留)(1)保留国与接受保留国,按保留范围改变相应条约条款。

国际公法基础强化讲义《维也纳条约法公约》的主要内容:1、条约的构成要件:国际法主体缔结、自由同意、不违反国际强行法特别提示:联合国会员国缔结的条约应当在联合国秘书处登记,否则联合国机构不得援引2、条约的保留:签署、批准或加入条约时作出的,排除或改变条约中部分条款对其适用效力的单方声明注意:条约的保留只能在有关条约尚未对本国发生效力时作出,但是,条约本身可以是一个已生效条约。

缔约权(国内法) 全权证书(国家元首、政府首脑、外交部长、使馆馆长和派驻国际组织的代表无须出具全权证书)排除错误、诈欺、贿赂、强迫3、条约冲突的解决:456、多边条约的修正:(1)修正条约的协定对于是条约当事国而非该协定的当事国无拘束力(2)对于修正条约的协定生效后成为当事国的国家,如无相反意思表示,视为修正后条约的当事国(3)在该新加入国家与不受条约修正协定拘束的国家之间,适用未修正的条约7后约乙丙之间:后约 甲乙、甲丙之间:先约;乙丁、丙丁之间:后约 甲丁之间:没有条约关系限制豁免主义理论(2004年《联合国国家及其财产管辖豁免公约》采用):主张国家的商业行为没有豁免权2004年公约生效前,主权绝对豁免作为习惯国际法仍然具有普遍拘束力★注意:绝对豁免和限制豁免的差异体现在管辖豁免上,两种理论都坚持国家享有绝对的执行豁免3、国际法上的承认制度(1)承认对象:新国家、新政府和其他事态(2)承认方式:明示、默示(建立外交关系、建立领事关系、缔结政治性条约、投票支持加入仅对国家开放的政府间国际组织)(3)承认的性质:单方行为(4)承认的后果:对国家的承认原则上不能逆转;但对新政府的承认则意味着对旧政府承认的撤销。

4、政府间国际组织和非政府间国际组织(1)二者的区别:前者成立和活动的依据是政府间协议,后者成立和活动的依据是相关国家的国内法(2)只有政府间国际组织才是国际法主体★安理会(15个理事国,其中中、法、俄、英、美为常任理事国)的表决制度:(1)程序性事项:9个同意票即可通过(2特别提示:凡须采取行动的决议,推荐秘书长的决议、吸纳新会员、中止会员国义务或开除会员国的决议为当然的实质性决议;其他决议的性质由安理会先行确定下列行为,包括作为和不作为,被国际法认为是可以归因于国家的行为:A 、国家机关的行为;B、经授权行使政府权利的其他实体的行为;C、实际上代表国家行事的人的行为;D、别国或国际组织交给一国支配的机关的行为,在行使该支配权范围内的行为,视为该支配国的国家行为。

国际公法考区一、国际法与国内法的关系1、国际法不干预国内法的制定,国家不得以国内法对抗国际义务;国际法不干预国际条约在国内的实施(转化适用、采纳适用)2、国际条约在中国的适用(1)我国宪法无规定;(2)民商事领域国际条约直接、优先适用;(3)WTO协议转化适用。

【例题】12009年,中国宣布对稀土出口采取配额制度,美国、欧盟等认为中国的做法违反了WTO 协定。

下列说法正确的是:A.中国有权制定与其承担的WTO义务不一致的国内立法B.如果中国的做法是严格依据国内法作出的,则中国无需承担国际法上的国家责任C.中国不得以国内法作为违背国际义务的理由来逃避其国际责任D.如果美国、欧盟等在中国法院提起诉讼,中国法院应直接适用WTO协定进行判决【例题】2011年7月,苏丹南部地区宣布正式成立南苏丹共和国。

对于南苏丹共和国的成立,甲国明确表示承认南苏丹共和国政府,乙国明确表示反对南苏丹共和国的成立,丙国未作明确意思表示但于2011年8月向南苏丹共和国派驻公使,丁国也未作明确意思表示但于2011年9月与南苏丹共和国签署自由贸易协定。

根据国际法的相关规则和实践,下列表述正确的是?A.甲国的承认在国际法上属于对新政府的承认B.乙国的拒绝承认使南苏丹共和国无法成为国际法主体C.丙国的行为对南苏丹共和国构成国际法意义上的国家承认,该承认不得撤回D.丁国的行为构成对南苏丹共和国事实上的承认考区三、国际法上的继承(国家继承)1正确答案:AC◆ 国家债务是指一国中央政府对他国或政府间国际组织(国际法主体)所负的任何财政义务,包括国债和地方化债务(注意与地方债务相区别)。

◆ 恶债是指违反国际法基本原则或违背继承国根本利益所负之债。

【例题】32011年7月,苏丹共和国南部地区经公民投票决定成立南苏丹共和国,下列表述错误的是:A .南苏丹共和国正式成立属于国际法意义上国家的独立B .南苏丹共和国应当继承苏丹原来与其他国家签订的所有条约C .除非另有协议,在所涉领土以外的动产均由两国按比例继承D .南苏丹共和国对2005年苏丹中央政府为修建石油管道对美国政府所负债务应全部继承考区四、联合国大会和安理会◆ 双重否决权:①决定是否属于程序性事项;②对非程序性事项进行表决◆ 关于和平解决争端的决议,作为争端当事国的理事国不得投票。

国际公法部分国际人道法中的区分对象原则(区分军事与非军事目标,区分战斗员与平民)是一项已经确立的国际习惯法原则,也体现在《1977年日内瓦四公约第一附加议定书》中。

甲乙丙三国中,甲国是该议定书的缔约国,乙国不是,丙国曾是该议定书的缔约国,后退出该议定书。

根据国际法的有关原理和规则,下列哪些选项是错误的? (2007/一/77)ACA .该原则对甲国具有法律拘束力,但对乙国没有法律拘束力B .丙国退出该议定书后,该议定书对丙国不再具有法律拘束力C .丙国退出该议定书后,该原则对丙国不再具有法律拘束力D .该原则对于甲乙丙三国都具有法律拘束力(一)《维也纳条约法公约》的主要内容:1、条约的构成要件:国际法主体缔结、自由同意、不违反国际强行法2、条约的保留:(仅针对多边公约)签署、批准或加入条约时作出的,排除或改变条约中部分条款对其适用效力的单方声明缔约权(国内法) 全权证书(国家元首、政府首脑、外交部长、使馆馆长和派驻国际组织的代表无须出具全权证书)排除错误、诈欺、贿赂、强迫【典型例题】甲、乙、丙国同为一开放性多边条约缔约国,现丁国要求加入该条约。

四国均为《维也纳条约法公约》缔约国。

丁国对该条约中的一些条款提出保留,下列哪一判断是正确的?(2009/一/29)DA. 对于丁国提出的保留,甲、乙、丙国必须接受B. 丁国只能在该条约尚未生效时提出保留C. 该条约对丁国生效后,丁国仍然可以提出保留D. 丁国的加入可以在该条约生效之前或生效之后进行3、条约冲突的解决:45、条约的解释(二)国际法基本原则(强行法性质)1、6个基本原则:国家主权平等原则、不干涉内政原则、不使用武力和武力威胁原则、和平解决国际争端原则、民族自决原则、善意履行国际义务原则2、不使用武力和武力威胁原则——首先禁止侵略1974年联大通过的《关于侵略定义的决议》中,非穷尽地列举了7项侵略行为,包括:①武装部队侵入或攻击他国领土;由侵入或攻击造成的军事占领;使用武力吞并别国的任何领土;②以另一国的领土为对象使用任何武器;③封锁另一国的港口或海岸;④武装部队攻击他国的陆海空军、商船或民航机;⑤一国违反协定使用在别国驻扎的军队或违约延期驻扎;⑥提供领土由他国使用进行侵略行为;⑦以国家名义派遣武装团体、非正规军或雇佣军等。

杨帆的讲义目录第一章国际经济法总论 ........................................................................... . 0第一节导论 ........................................................................... ......................... 0 第二章国际货物贸易法 ........................................................................... . (5)第一节国际货物买卖法律制度 (5)第二节国际货物运输法 ........................................................................... ..... 15 第三节国际海上货物运输保险法 .................................................................. 21 第四节国际贸易支付 ........................................................................... ........ 24 第三章 WTO的法律制度 ........................................................................... ... 30 第四章国际知识产权贸易法 .........................................................................37 第五章国际投资法 ........................................................................... ............ 41 第六章国际货币金融法 ........................................................................... ..... 44 第七章国际税法 ........................................................................... (48)第一章国际经济法总论第一节导论一、国际经济法的概念1. 概念(广义):调整跨国经济关系(调整对象)的边缘性综合体(特点)。