安徽肥东县小黄村西汉墓(M5)发掘简报

- 格式:pdf

- 大小:4.46 MB

- 文档页数:11

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢萧县龙山子墓地考古发掘取得宝贵历史资料导语:近日,安徽省文物考古研究所联合萧县博物馆组成考古发掘队,在萧县龙山子墓地进行抢救性的考古发掘工作,共发掘清理古墓葬16座,出土各类文近日,安徽省文物考古研究所联合萧县博物馆组成考古发掘队,在萧县龙山子墓地进行抢救性的考古发掘工作,共发掘清理古墓葬16座,出土各类文物80余件。

这批墓葬的发掘,对研究从西汉中晚期到东汉时的社会状况,具有很高的价值,特别是出土的两件陶溷(猪棚舍与厕屋结合)模型,清晰地展现了当时人们生活的一个侧面。

据安徽省文物考古研究所的现场负责人任一龙介绍,今年4月份,根据萧县当地政府部门的申请,省文物部门对龙山子的一处建筑工地现场调查,确认为一处汉代墓地。

对此,省文物考古研究所组织人员对古墓葬进行抢救性考古发掘,共计清理古墓葬16座,出土各类文物标本80余件。

目前,考古发掘已经结束,进入下一步的室内整理工作。

这批两汉时期的古墓,有石室墓、砖室墓及砖石混合墓三种结构,出土文物以陶器居多,类型有鼎、盒、钫、盘、盆、釜、甑、罐、壶等,出土的模型冥器有陶仓、磨、井等,铜器有铜镜、指环、带钩等。

料器中的口琀时代特征明显,做工精细。

铁器主要有剑,已锈蚀,保存较差。

这些出土的文物反映了墓主人生前的生活状况,对研究当时的生活环境和生活习俗,具有很高的价值。

“此次考古发掘工作,得到了当地政府部门和建设单位的大力支持,古墓出土的随葬器物,具有浓郁的时代气息,涉及到生活、生产、铸造等方方面面,给这一地区的政治、经济、文化的研究提供了珍贵的实物资料和佐证,意义深远,是我们了解两汉时期的历史背景、人文变化和民风民俗的宝贵历史资料。

”任一龙说。

生活常识分享。

刍议战国至汉代弩机的发展及特征作者:陈利纬来源:《文物鉴定与鉴赏》2022年第19期摘要:弩机的发明在我国武器发展史上有重要的意义。

铜质弩机的制造技术在战国至汉代逐步成熟,其发矢不仗人力,而用机括,代表着古代最为先进的军事技术,在古代战争中发挥了重大的作用。

关键词:战国;汉代;兵器;弩机DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2022.19.030弩是一种由复杂机械结构组成的远射型武器,《武备志·军资乘》卷103记载:“中国之利器曰弓与弩,……唯弩之用为最。

”其拥有比弓更加强劲的杀伤力,成为战国至秦汉时期最有威力的武器之一。

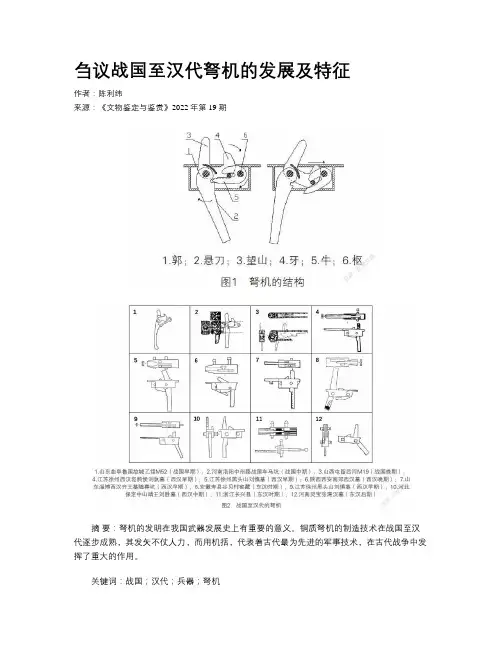

弩由弩机、弩弓、弩臂三部分组成,《吴越春秋》把弩的特点归纳为“横弓着臂,施机设枢”,其中的“机”与“枢”指的就是关键构件弩机。

弩机可以将张弦上箭和瞄准发射分解成两个单独的动作,提高了箭矢的命中率,是古代工程技术的杰出成就之一。

1 弩机的起源弩是由弓发展而成的武器,其将弓横置于弩臂前端,通过弩机控制弦的回弹。

《说文解字》就将“弩”释为“弓有臂者”,因此弩及弩机的出现时间必然晚于弓。

三国谯周所著的《古史考》称“黄帝作弩”,把弩的出现时间上溯至远古时代。

宋兆麟、何其耀等学者结合纳西、独龙、哈尼等少数民族弩的结构,推测我国新石器時代不少遗址中发现的带孔长条形骨片,可能为原始弩上的扳机①,但这一推论还缺乏直接证据。

从《周礼》《战国策》《孙子兵法》《吴越春秋》等古代文献材料来看,弩至迟在春秋时期就广泛运用于战争中。

高至善等学者主张弩是春秋时期楚人的发明。

②朱凤瀚先生认为铜质弩机约出现于春秋晚期,其前身木弩机的出现时间则应更早。

③从考古发掘情况来看,铜弩机的普及是在战国时期,河南、陕西、湖南、四川等大部分地区均有发现。

山东曲阜鲁国故城乙组M3、M52墓出土的铜弩机为已知最早的实物例证,其已经具有悬刀、牙、望山等核心部件,表明最迟至战国早期,古人就已掌握铜弩机的制作技术。

满城汉墓发掘报告一、背景介绍满城汉墓位于河北省保定市满城区,是中国古代汉文化的重要遗址之一。

自从2018年发掘工作开始以来,不断有珍贵的文物被发掘出土,为研究汉代社会提供了宝贵的资料。

二、发掘过程1.调查准备:发掘前,考古学家对满城汉墓进行了详细的调查和研究,确定了发掘的范围和目标。

2.地表勘察:采用地表勘察技术,对墓区进行了全面的勘察,确定了墓葬的分布和结构。

3.探究墓葬:根据地表勘察结果,考古学家利用非破坏性调查技术,如地质雷达和电阻率测量,逐步揭示了各个墓葬的形状和大小。

4.清理工作:在确定墓葬的位置后,发掘团队进行了清理工作,移除了覆盖在墓葬上方的土壤和石块。

5.发掘墓葬:发掘团队采用慎重的方式,逐层发掘墓葬。

在发掘的过程中,记录下每一层的结构和墓葬内的文物。

6.文物保护:发掘出土的文物需要进行及时的保护和修复,以确保其保存完好。

三、发现与成果1.陪葬品:在满城汉墓的发掘中,出土了大量的陪葬品,包括青铜器、玉器、陶器等。

这些陪葬品展示了汉代社会的物质文化水平和艺术风格。

2.墓葬结构:通过发掘工作,考古学家揭示了满城汉墓的墓葬结构。

墓葬中的石室、木构墓室和墓道等结构,为研究汉代墓葬制度和礼仪提供了重要依据。

3.墓志铭:在墓葬中发现了一些墓志铭,对于研究墓主人的身份和家族历史具有重要价值。

四、研究意义1.历史考证:通过对满城汉墓的发掘和研究,可以对汉代社会的历史进行考证,填补历史上的空白。

2.文化研究:墓葬中出土的文物和墓志铭等资料,为研究汉代文化提供了珍贵的实物证据。

3.艺术价值:墓葬中的陪葬品展示了汉代艺术的风采,对于研究中国古代艺术发展具有重要意义。

五、保护与利用1.文物保护:对于发掘出土的文物,需要进行系统的保护和修复工作,以确保其完整保存。

2.文物展示:将满城汉墓出土的文物进行展览,可以向公众展示中国古代文明的辉煌。

3.旅游开发:满城汉墓的发掘和研究为当地的旅游开发提供了机会,吸引更多的游客前来参观。

The Excavation of the Western Han Burials at Xiaohuang Village in Feidong County,Anhui 作者: 安徽省文物考古研究所[1];肥东县文物管理局[1];陈小春[1];王峰[1];秦让平[1];亢艳荣[1];程京安(摄影)[1]

作者机构: [1]不详

出版物刊名: 文物

页码: 4-17页

年卷期: 2018年 第12期

主题词: 发掘简报;安徽省;西汉墓;文物考古研究所;100米;基本建设;西汉时期;出土器物

摘要:小黄村墓群位于安徽省肥东县包公镇文集乡小黄村,东北距小黄村约80米,西北距合宁高速约400米,南距合宁铁路约100米(图一)。

为配合基本建设,2014年7~10月,安徽省文物考古研究所对墓群进行了钻探和发掘,共清理汉代至清代墓葬20余座。

其中M10、M11方向一致,形制相近,年代均为西汉时期,出土器物较为丰富。

现将两墓发掘情况简报如下。

成都文物考古研究院在青羊区正府街遗址进行了近一年 的发掘,发现明代郡王庆符 王府相关建筑遗迹,出土大量琉璃龙纹瓦当、琉璃凤纹 滴水等建筑构件,还发现一 组从晚唐五代沿用至南宋时 期的大型建筑基址。

陕西西安:东祝村晋唐墓葬近期,陕西省考古研究院对西安东祝村8座墓葬进行了抢救性发掘。

墓群地处唐长安城西南郊高阳原墓地西侧,时代跨越晋、唐时期, M2出土四件"左臂曲肘握拳置腹侧、右臂曲肘高擎至肩上”的男俑,在唐墓中较 罕见;M4出土一件黑皮陶质羊俑,在唐墓随葬品中亦较少发现。

不排除M8墓主或为唐玄宗时期皇室公主的可能性。

山西朔州:元代壁画墓近期,山西省考古研究所在 朔州官地村发现一座元代砖 室壁画墓,墓室是仿木结构 形制,雕绘出梁、檢、斗棋、 椽、檐、门等,壁上有主题 彩绘壁画共计7幅,主要为 茶酒供桌、侍奉、山水屏风图, 展现了元代晋北地区女性服安徽长丰:下塘埠里北宋家族墓群近日,安徽省文物考古研究所对长丰下塘埠里古墓群进行了抢救性发掘。

目前,这处规模较大的北宋家族墓葬群,已发现 13座墓葬,岀土漆木器、瓷器、金银器等 随葬品51件(套)。

Ml 的八边形墓室结构、 仿木结构墓门,在安徽地区较为罕见。

饰的时尚与朝流、显贵家族云南巧家:段家坪子墓地云南省考古研究所等单位组成考古队,对巧家县段家坪子墓地开展了抢救 性发掘工作。

共清理墓葬652座(包括瓮棺葬2座)、灰坑47个、房址2个。

墓葬年代初步推测为青铜时代早期至春秋战国时期。

有的灰坑内发现动物 骨骼,应为祭祀坑;房址仅发现成排的柱洞,或为用来供奉某种神灵的祭 祀建筑。

段家坪子墓地系金沙江中下游区域一处重要的墓地遗存。

11天津蓟州:塘坊遗址近期,天津市文化遗产保护中心等对蓟州塘坊遗址进行发掘,发现了夏商、东汉和明清等不同时期遗迹50余处,出土各个时期不同质地文物及标本数百件。

这是在蓟州城区范围内第二次发现山西吕梁:德岗遗址山西省考古研究所近期在吕梁离石区德岗遗址发现并揭露了一组较为完整的仰韶中期房屋基址。

发掘简报拿扫把的陶俑摘要:1.引言:介绍发掘简报拿扫把的陶俑的背景和意义2.发现过程:讲述陶俑的发现过程和背景3.陶俑的特征:介绍陶俑的形态特征和象征意义4.文化价值:探讨陶俑的文化价值和历史意义5.结论:总结陶俑的发现对考古学和历史文化研究的重要性正文:发掘简报拿扫把的陶俑,为我们揭示了古代社会的生活风貌和文化内涵。

近期,我国考古学家在一处古墓中发掘出一批陶俑,其中一尊陶俑引人注目,它手里拿着扫把,与众不同。

这尊陶俑的发现,为我们提供了丰富的历史信息和文化素材。

陶俑的发现过程颇为有趣。

考古学家在进行发掘工作时,无意间发现了一处古墓。

在清理墓室的过程中,他们发现了这批陶俑。

经过初步鉴定,这些陶俑距今已有两千多年的历史,属于我国战国时期。

这尊拿扫把的陶俑,形态特征非常鲜明。

它的身高约40 厘米,头部雕刻得栩栩如生,表情庄重严肃。

陶俑的服饰简洁大方,展现了战国时期人们的审美趣味。

值得注意的是,陶俑手里拿着扫把,扫把是由树枝和植物纤维制成的,历经千年依然清晰可见。

这一细节使得这尊陶俑与众不同,引发了考古学家的极大兴趣。

从文化价值的角度来看,这尊陶俑具有很高的历史意义和艺术价值。

首先,它是战国时期陶俑的典型代表,反映了当时的社会风貌和技艺水平。

其次,陶俑的服饰、发型、器具等方面的细节,为研究战国时期人们的生活提供了珍贵的实物资料。

最后,这尊陶俑的出土,丰富了我国的历史文化遗产,对于弘扬民族文化具有重要意义。

总之,发掘简报拿扫把的陶俑,不仅为考古学领域增添了一道亮丽的风景线,更为我们了解古代社会提供了宝贵的信息。

寻甸古墓发掘情况汇报尊敬的领导:根据您的要求,我将寻甸古墓发掘情况进行汇报。

在过去的一段时间里,我们团队在寻甸古墓的发掘工作取得了一些重要进展。

首先,我们对古墓的地理位置进行了详细的调查和分析,确定了具体的发掘方案和目标。

随后,我们组织了一支由专业考古学家和工程技术人员组成的团队,进行了系统而有序的发掘工作。

在发掘过程中,我们发现了大量的文物和遗骸。

其中包括陶器、青铜器、玉器等各类文物,这些文物的出土对于研究当地古代文明和历史具有重要的价值。

同时,我们还发现了一些保存较为完好的古代墓葬,这些墓葬的发掘将为我们提供重要的考古资料,有助于深入研究当地古代社会结构、宗教信仰、生产生活等方面的情况。

除了文物和墓葬的发现,我们还对古墓的结构和布局进行了详细的测绘和记录。

通过对古墓内部结构的分析,我们初步推测出了古墓的年代和用途,并初步确定了古墓的主人身份和地位。

这些发现为我们理解古代社会和文化提供了重要的线索和依据。

在发掘工作中,我们还遇到了一些困难和挑战。

古墓的地下环境复杂多变,存在着许多未知的风险和隐患。

为了确保发掘工作的安全和顺利进行,我们不得不采取了一系列的安全防护措施和技术手段,付出了大量的心血和努力。

同时,我们还积极与当地政府和相关部门进行了密切合作,共同商讨和解决了一系列的问题和困难。

总的来说,寻甸古墓的发掘工作取得了一定的成果,但仍然存在许多未知和待解决的问题。

我们将继续深入开展发掘工作,努力挖掘更多的文物和资料,为研究和保护当地的文化遗产做出更大的贡献。

同时,我们也将进一步加强与相关部门和专家学者的合作,共同推动古墓的研究和保护工作取得更大的进展。

在此,我代表整个发掘团队,向您汇报我们的工作情况。

我们将一如既往地努力工作,不断提升发掘工作的质量和水平,为保护和传承中华文明做出更大的贡献。

感谢领导的关心和支持!此致。

敬礼。

作者: 李虹

作者机构: 洛阳市第二文物工作队

出版物刊名: 文物

页码: 20-23页

主题词: 西汉墓;文物工作;墓葬形制;洛阳地区;基本建设;市区;洛阳市;竖井式;长方形;发掘简报

摘要: <正> 1984年7月,洛阳地区文物工作队(今洛阳市第二文物工作队)在配合义马新市区的基本建设中,发掘清理了一座西汉墓(编号84义新M5),现简报如下。

一墓葬形制墓道为长方形土坑竖井式平底。

口距地表2.1、口长2.5、宽0.86~1.1、口距底深4.5米。

在墓道东南壁下有一壁龛,内置一罐。

龛高0.65、宽0.6、深0.45米。

墓门处南北两壁上,各有一凹槽,高1.3,宽0.12、深0.1~0.14米,在清理时发现槽内。

发掘简报泾阳大堡子西汉墓考古2004年5月,在长安路电视塔以西、丈八东路南侧修建办公楼时,在基槽内发现古墓4座。

文物保护考古所对该墓进行了抢救性发掘,共清理汉墓3座、元墓1座,现将3座汉墓介绍如下)。

因是在下挖3米深的基槽内清理的,所以,泾阳大堡子西汉墓考古简报中墓葬的尺寸数据以基槽底部为准。

一墓葬形制1.M1长斜坡墓道砖券洞室墓,东西向,墓道在墓室西,方向270°,由墓道、墓室、左右耳室构成。

墓道因墓室口近于基槽边,只挖了很短一段。

长斜坡墓道宽1.24米,深距基槽底面2.5米,长度不详。

墓室为砖券拱洞形,平面呈长方形,长6、宽2.16、壁高2..墓室整体残高1.6米。

竖直壁为长方形单砖顺砌,拱洞形顶为楔形砖对缝券筑,长方形砖斜向铺地。

因盗扰破坏,券顶及墓室后端已倒塌,券顶在两侧直壁上方仅各存6层。

铺地砖多被揭取。

壁面上原有壁画,先涂一层白灰,再在白灰面上彩绘壁画,现仅存少量残迹。

长方形砖长36、宽18、厚8厘米,长方楔形砖长36、宽18、厚4~6厘米。

左、右耳室对称位于墓室前端两侧,形状、大小相同,砖券拱洞形,砖铺地面,长1.8、宽0.86、高0.9米。

用长方形砖封门,纵向平砌,已倒塌,仅存底部两层。

盗洞位于墓室后端,圆形,直径约1米。

盗洞内发现有现代工具。

墓室内填满砖块、淤土、塌土,夹杂棺木朽迹和零乱人骨。

从清理迹象看,盗墓者已将墓室全部扰乱,因此葬式不清,葬具应为木棺。

出土器物39件,均置于墓室,其中陶俑多出土于墓室后端,少数出土于前部,陶器、车马器均出土于前端。

3.M2长斜坡墓道砖券洞室墓,墓道在墓室西侧,方向265°,由墓道、墓室、左右耳室组成。

墓道平面呈长方形,长3.96、宽1.1、深距基槽底面2.3米,坡长4.6米,坡度30°。

二出土器物3座墓共出土器物133件,另有铜钱87枚,陶耳杯数件。

M1、M2出土了众多陶俑,且种类、形制相同,故将两墓出土器物一同介绍。

作者: 胡悦谦;吴兴汉;五步艺

作者机构: 安徽省博物馆清理小组

出版物刊名: 考古

页码: 31-36页

主题词: 合肥;安徽;釉陶;日本人;清理简报;出土;平面;土堆;中部;猪圈

摘要: <正> 一、发现和清理经过1956年8月间,在合肥东郊三里街的北面,我们清理三了座花砖墓。

墓地为一小土堆,范围约有100平方米,高约5米。

堆的顶部,有一个很大的盗坑,深约2米,有很多残破的花砖露在外面。

据当地群众反映:这个土堆里面的古墓,在抗日战争期间,曾被日本人盗掘过一次,并利用墓砖修建碉堡。

安徽考古文献一、发掘报告综述马人权:《安徽当涂洞阳镇发现古墓葬与古遗址》,《考古》1956年3期修燕山等:《安徽寿县牛尾岗的古墓和五河濠城镇新石器时代遗址》,《考古》1959年7期安徽省巢湖地区文管会:《安徽省和县发现古代铜钱窖藏》,《考古》1984年12期安徽省文物考古研究所:《舒城凤凰嘴发现两座战国西汉墓》,《考古》1987年8期安徽省文物考古研究所:《安徽歙县竦口窑调查》,《考古》1988年12期宋永祥:《安徽郎溪欧墩遗址调查报告》,《考古》1989年3期寿县博物馆:《安徽寿县发现汉、唐遗物》,《考古》1989年8期安徽省文物考古研究所等:《安徽铜陵金牛洞铜矿古采矿遗址清理简报》,《考古》1989年10期席为群:《安徽合肥西县发现古代水井》,《考古》1991年11期宋永祥:《安徽郎溪唐宋墓》,《考古》1992年4期安徽省文物考古研究所:《安徽省铜陵市古代铜矿遗址调查》,《考古》1993年6期安徽省文物考古研究所:《安徽濉溪县先秦遗址调查》,《考古》1993年7期胡仁宣:《皖西博物馆收藏的部分古代铜镜》,《考古》1996年12期北京大学考古学系等:《安徽省安庆市张四墩遗址试掘简报》,《考古》2004年1期中国科学技术大学科技史与科技考古系等:《安徽繁昌县柯家冲瓷窑遗址发掘简报》,《考古》2006年4期安徽省文物考古研究所等:《安徽潜山彭岭战国西汉墓》,《考古学报》2006年2期安徽省文物考古研究所:《安徽含山大城墩遗址发掘报告》,《考古学集刊》第6集新石器时代王湘:《安徽寿县史前遗址调查报告》,《考古学报》第二册1947年3期胡悦谦:《安徽灵璧县蒋庙村新石器时代遗址调查报告》,《考古》1955年5期金杏村:《安徽安庆发现古遗址》,《考古》1956年6期安徽省博物馆:《安徽新石器时代遗址的调查》,《考古学报》1957年1期殷滌非:《芜湖蒋公山遗址调查小记》,《考古》1959年9期安徽省博物馆:《安徽萧萧县化甲寺新石器时代遗址》,《考古》1966年第2期安徽省文物工作队:《潜山薛家岗新石器时代遗址》,《考古学报》1982年3期安徽省文物考古研究所:《安徽肥西县古埂新石器时代遗址》,《考古》1985年7期冀和、王敏:《安徽宿县发现新石器时代遗址》,《考古》1986年4期安徽省文物考古研究所:《望江汪洋庙新石器时代遗址》,《考古学报》1986年1期安徽省文物考古研究所:《宿松黄鳝嘴新石器时代遗址》,《考古学报》1987年4期安徽省文物考古研究所:《安徽省潜山县天宁寨新石器时代遗址》,《考古》1987年第11期望江县文物管理所:《安徽望江县新石器时代遗址调查》,《考古》1988年6期安徽省文物考古研究所:《安徽含山大城墩遗址第四次发掘报告》,《考古》1989年2期安徽省文物考古研究所等:《安徽濉溪石山子新石器时代遗址》,《考古》1992年3期宋康年:《安徽望江汪家山发现新石器时代遗址》,《考古》1992年10期中国社会科学院考古研究所安徽工作队:《安徽淮北地区新石器时代遗址调查》,《考古》1993年11期中国社会科学院考古研究所安徽工作队:《安徽宿县古台寺和小山口遗址试掘简报》,《考古》1993年第12期。

淮安金湖徐梁村战国西汉墓葬群发掘简报内容提要:1999年至2006年,淮安市博物馆在金湖县徐梁村共发掘墓葬18座,均为长方形土坑竖穴墓,出土了一定数量的随葬品。

其中部分墓葬具有同为家族墓的可能,据墓葬形制和随葬器物器形分析,这批墓葬的年代初定为战国末期至西汉早期,M18年代属于西汉中期。

这批墓葬中M1主人身份地位最高,M18主人也应具有一定的身份地位。

关键词:淮安战国西汉家族墓2006年3月,江苏省淮安市金湖县工业园区台州南路(位于黎城镇徐梁村6组范围内)建设工地发现古墓一座,淮安市博物馆考古队迅速赶到现场,根据现场情况判断,墓葬还没有遭到破坏,只露出长方形墓葬开口线,墓葬填土为五花土,中间夹杂白膏泥,初步认定为一座西汉墓葬。

淮安市博物馆立即向江苏省文物局汇报,经江苏省文物局批准后,随即展开考古勘探及发掘工作,在工业园区台州南路共勘探发掘墓葬10座,随后在金石工业园中心路段(位于徐梁村5组)发现墓葬7座(编号06JXM1~M17,以下简称M1~M17)(图一、图二)。

考古工作历时2个月,获得了一大批重要的实物资料,现将发掘情况简报如下。

淮安市博物馆1999年在徐梁村5组发掘的1座西汉墓(编号99JXM18,以下简称M18)一并简报如下。

图一// 墓葬位置图图二// 墓葬分布图一墓葬形制这批墓葬均为长方形土坑竖穴墓,有棺椁墓和木棺墓两种形制。

木棺墓中分带有熟土二层台、生土二层台和不带二层台三种形制,大部分棺椁保存状况很差。

墓葬均开口在表土层下,四壁涂抹有一层薄薄的青膏泥,十分光滑,四壁周围填土均自然剥落。

有椁室的墓中设置有边厢,器物一般放置在边厢内,其它随葬器物一般放置在头前、足后或旁边一侧。

现分别介绍如下。

M1 长方形土坑竖穴木椁墓,墓向20°。

墓口距地表0.3米,长3.6、宽3米;墓底距地表3.1米,长3.5、宽2.9米。

墓坑四壁涂抹一层青膏泥,墓坑内填黄、白、黑三色混合土。

棺椁腐烂严重,底板尚存,不见人骨。

安徽萧县西虎山汉墓清理简报

安徽省萧县博物馆;萧县文物管理所

【期刊名称】《东南文化》

【年(卷),期】2007(000)006

【摘要】本次在西虎山窑场共清理3座西汉石棺墓,出土各类器物61件,以陶器为主,部分有彩绘,在M3中还发现了汉画像石,这在皖北地区属首次发现.这次发掘揭示了淮北地区汉代石棺墓的面貌,对研究该地区的文化、经济及丧葬习俗提供了实物资料.

【总页数】12页(P23-33,彩版1)

【作者】安徽省萧县博物馆;萧县文物管理所

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K871.41

【相关文献】

1.浙江奉化市南岙东汉墓抢救清理简报 [J], 浙江奉化市文物保护管理所

2.湖南省临武县东汉墓清理简报 [J], 龙福廷;唐涛;罗胜强;段坚;叶荣波

3.镶黄旗汉墓群清理简报 [J], 魏耕云;杨帅

4.河北省滦州市孙薛营汉墓清理简报 [J], 唐山市文物古建研究所;滦州市文物管理所

5.安徽萧县张村汉墓发掘简报 [J], 贾庆元;杨建华;涂乔;胡锐;苏肇平;王小凤;朔知;刘锋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。