《伤寒论》小柴胡汤加减法

- 格式:docx

- 大小:7.47 KB

- 文档页数:3

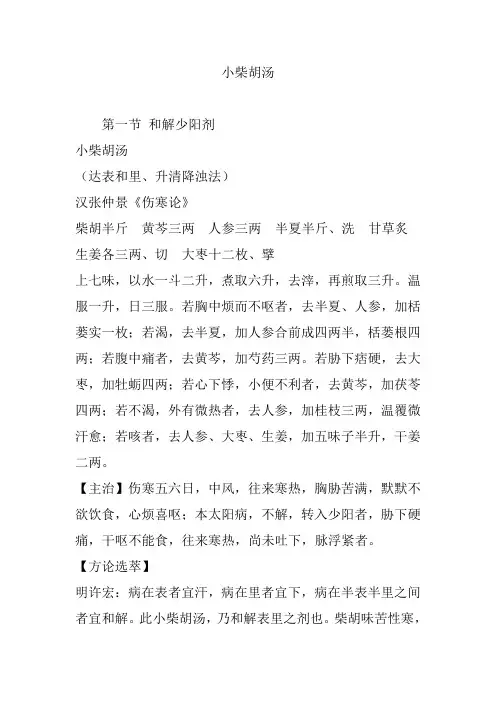

小柴胡汤第一节和解少阳剂小柴胡汤(达表和里、升清降浊法)汉张仲景《伤寒论》柴胡半斤黄芩三两人参三两半夏半斤、洗甘草炙生姜各三两、切大枣十二枚、擘上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升。

温服一升,日三服。

若胸中烦而不呕者,去半夏、人参,加栝蒌实一枚;若渴,去半夏,加人参合前成四两半,栝蒌根四两;若腹中痛者,去黄芩,加芍药三两。

若胁下痞硬,去大枣,加牡蛎四两;若心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓四两;若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝三两,温覆微汗愈;若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子半升,干姜二两。

【主治】伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕;本太阳病,不解,转入少阳者,胁下硬痛,干呕不能食,往来寒热,尚未吐下,脉浮紧者。

【方论选萃】明许宏:病在表者宜汗,病在里者宜下,病在半表半里之间者宜和解。

此小柴胡汤,乃和解表里之剂也。

柴胡味苦性寒,能入胆经,能退表里之热,祛三阳不退之邪热,用之为君;黄芩味苦性寒,能泄火气,退三阳之热,情心降火,用之为臣;人参、甘草、大枣三者性平,能和缓其中,辅正除邪,甘以缓之也;半夏、生姜之辛,能利能汗,通行表里之中,辛以散之也,故用之为佐为使。

各有所能,且此七味之功能,至为感应。

能解表里之邪,能退阳经之热,上通天庭,下彻地户。

此非智谋之士,其孰能变化而通机乎!(《金镜内台方议》)。

明吴昆:耶在表则恶寒,邪在里则发热,邪在半表半里,则恶寒且热,故令寒热往来;少阳之脉行于两胁,故令胁痛;其经属于胆,胆汁上溢,故口苦;胆者,肝之府,在五行为木,有垂枝之象,故脉弦。

柴胡性辛温,辛者金之味,故用之以平木,温者春之气,故就之以入少阳;黄芩质枯而味苦,枯则能浮,苦则能降,君以柴胡,则入少阳矣;然邪之伤人,常乘其虚,用人参、甘草者,欲中气不虚,邪不得复传入里耳。

是以中气不虚之人,虽有柴胡证俱,而人参在可去也;邪初入里,里气逆而烦呕,故用半夏之辛以除呕逆;邪半在表,则荣卫争,故用姜、枣之辛甘以和荣卫(《医方考》)。

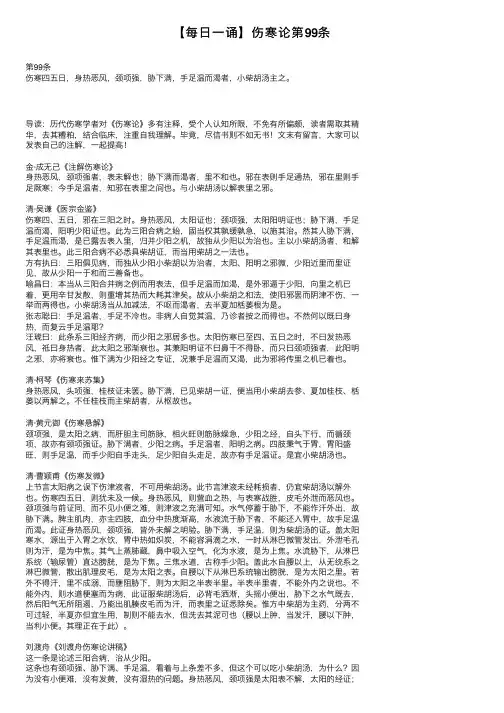

【每⽇⼀诵】伤寒论第99条第99条伤寒四五⽇,⾝热恶风,颈项强,胁下满,⼿⾜温⽽渴者,⼩柴胡汤主之。

导读:历代伤寒学者对《伤寒论》多有注释,受个⼈认知所限,不免有所偏颇,读者需取其精华,去其糟粕,结合临床,注重⾃我理解。

毕竟,尽信书则不如⽆书!⽂末有留⾔,⼤家可以发表⾃⼰的注解,⼀起提⾼!⾦·成⽆⼰《注解伤寒论》⾝热恶风,颈项强者,表未解也;胁下满⽽渴者,⾥不和也。

邪在表则⼿⾜通热,邪在⾥则⼿⾜厥寒;今⼿⾜温者,知邪在表⾥之间也。

与⼩柴胡汤以解表⾥之邪。

清·吴谦《医宗⾦鉴》伤寒四、五⽇,邪在三阳之时。

⾝热恶风,太阳证也;颈项强,太阳阳明证也;胁下满,⼿⾜温⽽渴,阳明少阳证也。

此为三阳合病之始,固当权其孰缓孰急,以施其治。

然其⼈胁下满,⼿⾜温⽽渴,是已露去表⼊⾥,归并少阳之机,故独从少阳以为治也。

主以⼩柴胡汤者,和解其表⾥也。

此三阳合病不必悉具柴胡证,⽽当⽤柴胡之⼀法也。

⽅有执⽈:三阳俱见病,⽽独从少阳⼩柴胡以为治者,太阳、阳明之邪微,少阳近⾥⽽⾥证见,故从少阳⼀于和⽽三善备也。

喻昌⽈:本当从三阳合并病之例⽽⽤表法,但⼿⾜温⽽加渴,是外邪逼于少阳,向⾥之机已着,更⽤⾟⽢发散,则重增其热⽽⼤耗其津矣。

故从⼩柴胡之和法,使阳邪罢⽽阴津不伤,⼀举⽽两得也。

⼩柴胡汤当从加减法,不呕⽽渴者,去半夏加栝蒌根为是。

张志聪⽈:⼿⾜温者,⼿⾜不冷也。

⾮病⼈⾃觉其温,乃诊者按之⽽得也。

不然何以既⽈⾝热,⽽复云⼿⾜温耶?汪琥⽈:此条系三阳经齐病,⽽少阳之邪居多也。

太阳伤寒已⾄四、五⽇之时,不⽈发热恶风,祗⽈⾝热者,此太阳之邪渐衰也。

其兼阳明证不⽈⿐⼲不得卧,⽽只⽈颈项强者,此阳明之邪,亦将衰也。

惟下满为少阳经之专证,况兼⼿⾜温⽽⼜渴,此为邪将传⾥之机已着也。

清·柯琴《伤寒来苏集》⾝热恶风,头项强,桂枝证未罢。

胁下满,已见柴胡⼀证,便当⽤⼩柴胡去参、夏加桂枝、栝蒌以两解之。

不任桂枝⽽主柴胡者,从枢故也。

小柴胡汤方及其加减运用(原创)仲景小柴胡汤,是和解少阳的总方,其方将和解表里,平调寒热,升清降浊,通利三焦,扶正祛邪融为一体,兼顾表、里、寒、热、虚、实、升、降、津、气各个方面。

故此方进退,可治气郁、津凝、液阻、失血等证,用途之广,配伍之佳,古今名方,罕与其匹。

本文试将其方证与运用探讨如下:1、方证研究1.1、原方来源:《伤寒论》少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

(263)伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或喝,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不喝,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

(98)妇人中风七日,续得寒热,发作有时,经水适断者,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

(144)1.1.1、小柴胡汤组成:柴胡半斤(24g)、黄芩三两(9g)、人参三两(9g)、半夏半升(洗)(12g)、甘草(炙)、生(切)各三两(9g)、大枣十二枚(擘)(12枚)。

用法:上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

若胸中烦而不呕者,去半夏、人参,加栝蒌实一枚;若渴,去半夏,加人参合煎成四两半,栝蒌根四两;若腹中痛者,去黄芩,加茯苓四两;若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝三两,温覆微汗愈;若咳者,去人参、大枣、生,加五味子半升、干二两。

(现代用法:上七味,以水2400ml,煮取1200ml,去药渣,再煎。

取汁600ml,温服200ml,日3次。

)1.2、病因病机太阳病邪传少阳或外邪侵袭少阳,正邪分争于半表半里,枢机不利。

1.2.1、证析依据三阳三阴开合枢理论,少阳为枢,介于太阳、阳明之间。

太阳为表,阳明为里,少阳为半表半里。

太阳表证发热恶寒并见,阳明里证但热不寒,本证往来寒热,标志着病邪已离开太阳之表,渐化热入里,然未入阳明之里,病在少阳半表半里之位。

此时的病理状态是正邪相争,互有进退,时而阳盛则发热,时而阴盛则恶寒,寒热交替出现,因此,往来寒热是本方证的发热特点,也是机体正邪进退的反映;足少阳经脉下胸中,贯膈络肝属胆,循胁里,邪侵其位,经气郁结,故见胸胁苦满;郁而化热,胆火上炎,故见心烦、口苦、咽干、目眩;胆火乘胃,胃气上逆,故见嘿嘿不欲饮食而喜呕。

万能的小柴胡汤小柴胡汤有疏肝作用,也有缓下的作用,他既是解热剂,又可以健胃安中(因有人参),柴胡要大量用,柴胡有疏泄作用,也能通大便,《本经》上说“推陈致新”,所以胸胁满,大便不通,与小柴胡汤,这是“上焦得通,津液得下,胃气因和”。

临床上治疗感冒日久不了了,就是不爱吃东西,发热,这就是表和里,既有半表半里证,又有柴胡证,遇到这种病,脑袋出汗,恶寒很轻,微恶寒,手足冷,易看成是阳虚,但底下又有大便硬,故要全面看问题,可与小柴胡汤。

亦可加大黄,或少量调胃承气汤,“得屎而解”。

.陈亦人总结出小柴胡汤可以广泛应用于以下疾病:1.能治胃肠升降机能紊乱,呕吐,二便失调等证。

2.能治肝胆疏泄不利,胁部、腹部胀痛。

3.能治小便短少,对慢性肾炎,腹水、少尿,肾功能严重破坏,因伴有柴胡证,投小柴胡汤加味,收到显著效果。

4.能治心悸,对阵发性心律失常有效。

5.能治长期低热及其他发热待查,特别是寒热间歇发作有效。

6.能治胆经郁热之鼻渊与风火上扰之耳聋以及木火犯肺之咳嗽。

据史载宋、元祐二年(1087年)时行咳嗽,无论长幼,服此皆愈。

7.能治热入血室及其他血分瘀热证,可加生地、丹皮、地骨皮之类。

“老妈有眩晕、偏头疼的毛病十几年了,以前不知道小柴胡颗粒能治,现在我用一盒小柴胡就能让她清醒”“我家孩子有一次高烧、嗜睡、不吃不喝,我问了守正医生,她们让我给孩子喂小柴胡颗粒。

喝了三天的小柴胡,孩子终于醒了,而且一觉醒来就是活蹦乱跳的,病都好了!”“长麦粒肿不用害怕,耳尖放血同时喝小柴胡颗粒就行,百试百灵!”“口腔溃疡吃小柴胡颗粒,特好用!不会反反复复的发作”“我在哺乳期的时候,高烧39度,伴有头疼,4包小柴胡喝下去,一个晚上就退烧!”“我老公有慢性咽炎,还经常抽烟,以前就吃嗓子消炎药,后来我让他改喝小柴胡颗粒,4袋就起效”“我姑娘10岁,有急性淋巴结炎,在咨询了守正医生后,我开始给孩子喝小柴胡颗粒。

一次4袋,一天2次,喝了两天左右,我姑娘的症状减轻了很多”以上对小柴胡颗粒的评价还有很多,都是这些年我们的医友们亲身体验过的。

小柴胡汤[组成用法] 柴胡10~20g、黄芩6~10g、半夏6~15g、人参5~10g、甘草5~10g、生姜10~15g、大枣5~10枚。

水煎,分三次服用。

[方证] 1.胸胁苦满或上腹部疼痛,或胆囊部明显压痛。

2.发热或低热持续,呈寒热往来样。

3.心烦喜呕,或呕吐,口苦,默默不欲饮食。

4.脉弦,或弦细,或弦滑,或沉弦。

5.苔黄或黄白相兼,或淡黄,或黄腻。

[现代应用] 1. 以胸胁苦满为主要表现的疾病。

如急慢性肝炎、慢性胆囊炎等肝胆疾病,慢性胃炎、胃溃疡等胃病,均可表现为胸胁部的胀满不适。

肺炎、胸膜炎等呼吸系统疾病也可以有此表现,只不过范围上有所不同。

2.发热性疾病。

主要为病毒、细菌等造成的感染性发热、如感冒、急慢性扁桃体炎、结膜炎、疟疾、伤寒、妇女经期发热等。

这些疾病中,有表现为寒热往来的,有表现为持续高热的,也有表现为不规则低热的,不必局限于条文。

近来有人将本方用于艾滋病的治疗。

3.根据“休作有时”的方证特点,对于支气管哮喘、癫痫、心绞痛、变应性鼻炎、经前紧张综合征等反复发作性疾病可以选用本方。

一些定时发作性疾病也可使用本方,如夜半咳嗽、子时哮喘、子时发热、子午时牙痛、子午卯酉时胃痛、午时瘫痪等。

4.其他分布于“少阳带”的疾病,如偏头痛、肋间神经痛、旋耳疮(耳廓湿疹)、腮腺炎、鼓膜炎(暴聋)、化脓性中耳炎、甲状腺炎、乳腺炎、腋汗以及颈部、腋窝、腹股沟等处的淋巴结炎等也多有出现本方证的机会。

5.以“默默不欲饮食”为代表的情绪低落或欲望低下性疾病,也有用到本方的时候。

如神经性食欲缺乏症、心因性阳痿、肠伤寒出现的表情淡漠以及默默不欲入寐的失眠症等。

[经验参考] 小柴胡汤又称为“三禁汤”,反观之,即除了适合“汗”、“吐”、“下’’之外疾病都有应用的机会。

本方应用范围极为广泛,恰如日本汉方家丹波元坚所说“伤寒诸方,惟小柴胡汤为用最多,而诸病屡称述之”。

历代医家们对本方的应用经验也都异彩纷呈。

有以胁痛为主证的,如许叔微治董齐贤病伤寒数日.两胁挟脐痛不呵忍,或作介豚治之。

大柴胡汤(小柴胡汤—参甘+大黄+枳实芍药)即(柴芩+枣+夏姜+大黄+枳实芍药)【方剂组成】柴胡24 克,黄芩10 克,芍药10 克,半夏12 克,生姜12 克,枳实12 克,大枣 4 枚,大黄 6 克【用法】水煎温服。

【方解】病初传少阳,势须人参补中益气,既防邪侵及里,又助正以祛邪于外。

但已并于阳明,则须大黄兼攻里,人参之补,甘草之缓;反非所宜,故去之,加枳实以治心下坚,加芍药以治腹满痛,故此治小柴胡汤证而里实心下坚、腹满痛者。

【仲景对本方证的论述】《伤寒论》第103 条:太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止、心下急、郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。

注解:见小柴胡汤方。

按:大柴胡汤证之呕和烦,除柴胡证外,还有里实热壅的成分,故与小柴胡汤不同,而见呕不止、心下急、郁郁微烦等。

《伤寒论》第165 条:伤寒发热、汗出不解,心下痞硬、呕吐而下利者,大柴胡汤主之。

注解:伤寒证,虽发汗汗出而发热不解,若其人心下痞硬、呕吐而下利者,大柴胡汤主之。

按:心下痞硬,即心下急的剧甚者,外感发汗、汗出而发热不解,大多现小柴胡加石膏汤证,或本方证,或本方加石膏汤证。

又由于本条的发热呕吐下利之治,则本方有用于急性胃肠炎、胆道感染、胆囊炎、痢疾等的机会。

《伤寒论》第136 条:伤寒十余日,热结在里,复往来寒热者,与大柴胡汤;但结胸,无大热者,此为水结在胸胁也;但头微汗出者,大陷胸汤主之。

注解:见大陷胸汤方证。

《金匮要略腹满寒疝宿食病》第12 条:按之心下满痛者,此为实也,当下之,宜大柴胡汤。

注解:按之心下满且痛,此为里实,宜以大柴胡汤下之。

按:心下痞硬,按之心下满痛,皆心下急的一类,为应用本方的要征,宜记。

外感表解而烧不退,有柴胡证,多宜小柴胡加石膏汤。

若大便干,舌苔黄,已非上方所能治。

与本方有捷效。

曾治一患者,住某医院高烧五十余日,西医用尽退烧方法不解。

请各医院会诊,多疑为癌变,最后邀胡老往诊,其人呕不能食,胸胁满,心下痞,大便难,脉弦有力,与本方一剂烧退,三剂痊愈出院。

导读张仲景在《伤寒论》中所记载的小柴胡汤张方子调达气机、舒肝解郁、通畅三焦,是一个被广泛运用,经久不衰的经典方剂 。

古人曾说小柴胡汤可以左右逢源,左翼右有,临床上不管男女老幼,外感内伤都可以用。

小编发费很长时间整理出小柴胡汤在《伤寒论》中的所有条文,希望对从事中医的您有帮助!小柴胡汤柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 半夏半升(洗) 甘草(炙) 生姜各三两(切)大枣十二枚(擘)服用方法上七味,以水一斗二升, 煮取六升,去滓,再煎,取三升 ,温服一升,日三服。

若胸中烦而不呕者,去半夏、人参,加栝蒌实一枚。

若渴者,去半夏,加人参合前成四两半,栝蒌根四两。

若腹中痛者,去黄芩,加芍药三两。

若胁下痞硬,去大枣,加牡蛎四两。

若心下悸、小便不利者,去黄芩,加茯苓四两。

若不渴、外有微热者,去人参,加桂枝三两,温覆微汗愈。

若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子半升,干姜二两。

所在条文在《伤寒论》中,麻黄汤出现在37、96、37、99、100、104、144、148、229、230、231、266、379、394这些条文中。

在“ 中医读经典app ”中 伤寒论版块搜小柴胡汤,小柴胡汤所在的条文将全部出现。

37.太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。

设胸满胁痛者,与小柴胡汤;脉但浮者,与麻黄汤。

96.伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满、嘿嘿不欲饮食、心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

97.血弱、气尽,腠理开,邪气因入,与正气相搏,结于胁下。

正邪分争,往来寒热,休作有时,嘿嘿不欲饮食,脏腑相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也,小柴胡汤主之。

服柴胡汤已,渴者属阳明,以法治之。

99.伤寒四五日,身热、恶风、颈项强、胁下满、手足温而渴者,小柴胡汤主之。

100.伤寒,阳脉涩,阴脉弦,法当腹中急痛,先与小建中汤;不 差者,小柴胡汤主之。

104.伤寒十三日不解,胸胁满而呕,日晡所发潮热,已而微利。

小柴胡汤的临床应用[ 中图分类号 ]R2[ 文献标号 ]A[ 文章编号 ]2095-7165(2019)03-0252-011、小柴胡汤首见于《伤寒论》。

小柴胡汤方:柴胡半斤黄芩三两人参三两半夏半升,洗甘草炙生姜各三两,切大枣十二枚,擘右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升。

日三服2、小柴胡汤的组方机理方中柴胡舒达少阳之表邪,疏解气机的壅滞,畅达三焦气机,黄芩清少阳之里热,二药配合,解除寒热往来,口苦咽干,为主药;生姜、半夏和胃降逆,主治心烦喜呕,并助柴胡疏结胸胁郁结苦满;党参、甘草扶正和中,使邪气不得复转入里;大枣配生姜不但能助半夏和胃止呕,更有调和营卫,协助柴胡解表的作用。

3、小柴胡汤的功效从药物的功用来看,本方除具备清热解表的作用外,还具有和解少阳、疏肝解郁、畅达三焦气机、补中扶正、和胃降逆的功效。

故前人誉为“少阳输机不利之剂,和解表里之总方”。

4、小柴胡汤的相关条文第263条:“少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

”第96条:“伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

”第98条:“血弱气尽,腠理开,邪气因入,与正气相搏,结于胁下。

正邪分争,往来寒热,休作有时,嘿嘿不欲饮食,藏府相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也,小柴胡汤主之。

服柴胡汤已,渴者属阳明,以法治之。

”第99条:“伤寒四五日,身热、恶风、颈项强、胁下满、手足温而渴者,小柴胡汤主之。

”第101条:“伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。

凡柴胡汤病证而下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却复发热,汗出而解。

”第143条:“妇人中风,发热恶寒,经水适来,得之七八日,热除而脉迟身凉和,胸胁下满,如结胸状,谵语者,此为热入血室也,当刺期门,随其实而取之。

”第144条:“妇人中风,七八日续得寒热,发作有时,经水适断者,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之”第145条:“妇人伤寒,发热,经水适来,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状者,此为热入血室,无犯胃气及上二焦,必自愈。

【小柴胡汤】运用之感悟小柴胡汤和解功,半夏人参甘草从;更用黄苓加姜枣,少阳百病此方宗。

常用的剂量是:柴胡10〜3 0克、黄苓10〜2 0克、党参5〜10克、半夏6〜15 克、甘草6〜10克、生姜6〜10克、大枣6-1 5枚。

【方证提要】往来寒热,或疾病休作有时,胸肋苦满,心烦喜呕,,默默不欲饮食,或发黄,或腹痛,或咳,或心下悸,或渴,或郁冒着。

【适用病症】(1)以发热为表现的疾病,(2)以食欲不振、恶心呕吐为表现的疾病,(3)以咳嗽、恶心呕吐为表现的疾病,(4)以淋巴结肿大为特征的疾病,(5)反复发作的过敏性疾病,(6)反复发作的过敏性疾病,(7)自身免疫性疾病的桥本病、风湿性关节炎、强直性脊柱炎、自身免疫性肝病等。

(8)以抑郁为表现的疾病,如抑郁症、神经性食欲缺乏症、心因性阳痿。

【加减与合方】小柴胡汤一直作为和解剂用来治疗少阳病的。

那么,究竟什么是少阳病?少阳病的特点就是缠绵不愈,多见于疾病的迁延阶段。

这种状况很大程度上是由于免疫系统的功能失调所致。

事实上,小柴胡汤治疗的很多疾病都与免疫失调有关。

比如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮、肿瘤、过敏性疾病以及病毒感染等等。

这类疾病都可以表现为发热或“寒热往来〃的特点。

对于“寒热往来”这一表现临床应当活看。

所谓“寒热〃,它可以是体温表所测得的发热,更多的却表现为病人的一种主观的自我感觉,属于感觉过敏状态。

所谓“往来〃也有特殊意义。

一指有节律性,或日节律,或周节律、或月节律,这就是所谓的“休作有时〃。

二指没有明显的节律,但表现为时发时止,不可捉摸,比如癫痫、过敏性疾病等。

小柴胡汤主治的这种“寒热往来〃,既无可汗之表证,又无可下之里证;既无附子干姜可温之寒,也无石膏知母可清之热。

“寒热往来〃常“如疟状〃,但“如疟状〃却并非都是本方所主治。

如桂枝麻黄各半汤也主“如疟状〃,但确是“发热恶寒,热多寒少,其人不呕';柴胡桂枝干姜汤也治疟,但却为“寒多微有热、或但寒不热〃。

【黄敏:小柴胡汤】经方来源小柴胡汤一方源自《伤寒杂病论》,其中在《伤寒论》中有18条,分列于太阳、阳明、少阳、厥阴、阴阳易等篇,在《金匮要略》中有3条,分列于黄疸病篇、呕吐哕下利病篇、产后病篇中论述。

如《伤寒论》96条“伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

”《金匮要略》第二十二篇“妇人中风,七八日续来寒热,发作有时,经水适断,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

”药物组成柴胡半斤(25g)黄芩三两(9g)人参三两(6g)半夏洗半升(9g)炙甘草三两(6g)生姜三两(9g)大枣十二枚(擘)制方原理本方系和解少阳之主方。

足少阳位于太阳、阳明表里之间,一旦邪犯少阳,则徘徊于半表半里之间,外出近太阳则寒,内入邻阳明则热,故往来寒热。

少阳又为阴阳之枢,邪犯少阳,容易内传阴经,其出表入里,关键在于正气。

因此,也有认为正不敌邪,邪气内入阴经则寒;正能敌邪,邪气外出阳经则热,故见寒热往来。

足少阳经脉,起于目锐眦,下耳后,入耳中。

其支者,会缺盆,下胸中,贯膈循胁,络肝属胆。

邪在少阳,经气不利,郁而化热,胆火循经上炎,而致胸胁苦满,心烦,口苦,咽干,目眩。

胆热犯胃,胃失和降,故默默不欲饮食而呕吐。

舌苔薄白是邪尚未入里化热,脉弦为少阳经气郁而不疏之故。

总之,伤寒少阳证的病机主要为邪犯少阳,经气不舒;内蕴胆热,胃失和降;邪正交争,邪有内陷之机。

治宜疏解少阳,清胆和胃,扶正祛邪。

方中柴胡,苦辛微寒,入肝胆经,其性轻清而升散,能透达少阳半表之邪从外而散,又能疏畅经气之郁滞,故重用为君药。

黄芩苦寒,长于解肌热,清泄少阳半里之热,为臣药。

君臣相配,使邪热外透内清,共解少阳之邪。

半夏和胃降逆止呕;生姜助半夏和胃,兼制半夏之毒;人参、大枣益气健脾,扶正以助祛邪,并防邪内陷;大枣得生姜有调和营卫之功效;此四味共为佐药。

《伤寒论》小柴胡汤加减法小柴胡汤是7味药:柴胡,黄芩,人参,半夏,炙甘草,生姜,大枣【方论】方中柴胡清透少阳半表之邪,从外而解为君;黄芩清泄少阳半里之热为臣;人参、甘草益气扶正,半夏降逆和中为佐;生姜助半夏和胃,大枣助参、草益气,姜、枣合用,又可调和营卫为使。

诸药合用,共奏和解少阳之功。

【加减】若胸中烦而不呕,去半夏、人参,加栝楼实1枚;若渴,去半夏,人参加至9克,栝楼根12克;若腹中痛者,去黄芩,加芍药9克;若胁下痞梗,去大枣,加牡蛎12克;若心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓12克;若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝6克,温覆微汗愈;若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子5克,干姜5克。

对于加减法,伤寒论中有详细的论述,我认为这是张仲景的加减,应该非常严谨的。

伤寒论中原文说:如果腹痛,要去黄芩,加芍药对于这一条,我有点不理解。

按理说,小柴胡汤中,柴胡和黄芩是一个【对药】,柴胡针对少阳经,黄芩针对少阳胆腑。

去了黄芩,换成芍药,这还是小柴胡汤吗,我感觉整个就变了,就不是小柴胡汤了呀。

小柴胡汤的加减,就是这一条我不理解,其他的,都保留了柴胡和黄芩这一对药。

所以向各位老师请教。

网友A:这是因为你用《内经》脏腑辨证理解《伤寒论》小柴胡汤的结果。

胡老说,加减很多是错的,不看也罢。

网友B:腹中痛者,去黄芩,加芍药。

腹痛是寒邪郁滞不通的证候,故去黄芩之寒,加芍药以通血痹,通则不痛也。

网友C:小柴胡汤有个基本假设是往来寒热,寒和热差不多,柴胡和甘草是此证之主药,此二不能少,其余皆可替换加减。

柴胡气味辛平,无甚烈气性,善散木气之郁,本身没有很强的升降性。

肝胆俱属木,木气喜条达舒畅,恶抑郁。

肝胆主疏泄,性走。

肝气顺则肝升,胆气顺则胆降。

胆为甲木,肝为乙木。

胆为阳木,肝为阴木。

柴胡入肝则疏散肝之郁气,郁气散则肝升,因为肝经从足走胸,以肝经向走上之故也。

柴胡入胆,也是疏散木气,郁气散则胆降,因为胆经从头走足,因此胆主降也。

《伤寒论》中小柴胡汤的灵活运用《伤寒论》是中国古代著名医学家张仲景所著的一本医学经典,其中的小柴胡汤是非常常用的一种中药方剂。

它具有温中解表、调和气机、舒肝利胆等功效,被广泛使用于临床治疗不同类型的疾病。

这篇文章就围绕《伤寒论》中小柴胡汤的灵活运用来阐述一下它在临床应用中的重要性。

一、小柴胡汤的组方配伍小柴胡汤的组方配伍非常重要,其中柴胡、黄芩、半夏、生姜、大枣的比例是1:1:1/2:1/2:2,这种组方主要针对“太阳病”减轻症状。

此外,小柴胡汤还可加减药材,适应不同的疾病。

比如可以加入茯苓、甘草、枳实等治疗肝胆湿热、暑湿病及黄疸等疾病;也可以加减黄连、黄柏来治疗肝胆湿热、黄疸、脾胃湿困等疾病。

二、小柴胡汤适应症小柴胡汤作为一种传统的中药方剂,适用范围非常广泛,如下面的症状可以考虑用小柴胡汤治疗。

1. 感冒发烧小柴胡汤主要针对太阳病减轻症状,如表现为风寒感冒、身体发热,可以采用小柴胡汤加入生附子等药材来治疗。

2. 脾胃不和小柴胡汤也适用于治疗脾胃不和的症状,如肚子胀气、反酸、少食,可以加入干姜、木香等药材。

3. 月经不调对于女性来说,小柴胡汤是一种很好的调理月经不调的方剂,可以加入当归、川芎等药材。

三、小柴胡汤的注意事项虽然小柴胡汤是一种中药方剂,但是使用过程中还是需要注意一些事项的。

1. 禁忌大便干结不宜使用小柴胡汤。

2. 剂量剂量很重要,如果用量过大会导致过敏等不良反应,用量不足则无法发挥疗效。

一般建议成人每次15克左右。

3. 使用时间小柴胡汤用水煎出后,一定要在一定的时间内服用,否则会导致药效下降。

综上所述,小柴胡汤是一种非常重要的中药方剂,对于许多现代人的身体不适具有很好的调理作用。

但是使用前需要注意它的组方配伍,适应症和使用方法等问题,这样才能达到最佳的疗效。

刘渡舟先生的小柴胡汤16种加减法,纯干货!悦读中医2017-08-18凡是对中医有点了解的朋友,都对“小柴胡汤”不陌生吧?《伤寒论》以柴胡名方的共有六方(小柴胡汤、大柴胡汤、柴胡加芒硝汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤、柴胡桂枝干姜汤),而小柴胡汤为此六方的基础。

小柴胡汤临床应用范围之广泛,可算所有经方的翘楚。

那么,如何才能用好小柴胡汤呢?今天,小编为大家带来刘渡舟老先生总结的“小柴胡汤加减16法”。

太实用了,一起去看吧——小柴胡汤是治疗少阳病的主方,由七味药物所组成(柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、炙甘草、大枣)。

此方虽然治在肝胆,但又旁顾脾胃;虽然清解邪热,而又培养正气,不通过汗、吐、下方法,以达到祛邪目的,故叫做和解之法。

此方的剂量,柴胡应大于人参、甘草一倍以上方能发挥解热作用,若误把人参、甘草的剂量大于柴胡以上,或者剂量等同,则不能达到治疗目的。

用此方时务须注意这一点。

此方治疗范围较广,既适用于伤寒,又适用于杂病,一般地讲,它治少阳病口苦、咽干、目眩,往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,默默不欲饮食,耳聋目赤,脉弦、苔白滑等症。

《苏沈良方》总结此方,有治疗往来寒热、潮热、身热、伤寒瘥后更发热…—指出柴胡汤的解热作用为诸证之先,验之临床,此说不可忽视。

《论》说:“伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。

”个人认为“一证”和“不必悉具”应对照来体会,着眼点在于“不必悉具”。

如呕而发热,或胁下痞硬,或往来寒热,但见少阳主证,使人确信不疑,便宜与柴胡汤,不必待其证候全见。

使用柴胡汤应以此说为准。

在小柴胡汤主证的基础上,如果出现下述各证:01若兼见头痛、发热、脉浮等表证时,于本方减去人参之碍表,加桂枝微发其汗,使表邪得解。

这个方子叫柴胡加桂枝汤,除治表证,又能治心悸、气上冲等证。

02若兼见腹中痛,有拘挛之感,按其腹肌而如条索状,此乃肝脾不和,肌肉与血脉拘挛,应减去黄芩的苦寒,而加芍药以平肝缓急而利血脉。

伤寒论》小柴胡汤加减法

小柴胡汤是7 味药:柴胡,黄芩,人参,半夏,炙甘草,生姜,大枣【方论】方中柴胡清透少阳半表之邪,从外而解为君;黄芩清泄少阳半里之热为臣;人参、甘草益气扶正,半夏降逆和中为佐;生姜助半夏和胃,大枣助参、草益气,姜、枣合用,又可调和营卫为使。

诸药合用,共奏和解少阳之功。

【加减】

若胸中烦而不呕,去半夏、人参,加栝楼实1 枚;

若渴,去半夏,人参加至9 克,栝楼根12克;

若腹中痛者,去黄芩,加芍药9 克;

若胁下痞梗,去大枣,加牡蛎12 克;

若心下悸,小便不利者,去黄芩,加茯苓12 克;

若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝6 克,温覆微汗愈;

若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子5 克,干姜5克。

对于加减法,伤寒论中有详细的论述,我认为这是张仲景的加减,应该非常严谨的。

伤寒论中原文说:如果腹痛,要去黄芩,加芍药对于这一条,我有点不理解。

按理说,小柴胡汤中,柴胡和黄芩是一个【对药】,柴胡针对少阳经,黄芩针对少阳胆腑。

去了黄芩,换成芍药,这还是小柴胡汤吗,我感觉整个就变了,就不是小柴胡汤了呀。

小柴胡汤的加减,就是这一条我不理解,其他的,都保留了柴胡和黄芩这一对药。

所以向各位老师请教。

网友A:这是因为你用《内经》脏腑辨证理解《伤寒论》小柴胡

汤的结果。

胡老说,加减很多是错的,不看也罢。

网友B:腹中痛者,去黄芩,加芍药。

腹痛是寒邪郁滞不通的证候,故去黄芩之寒,加芍药以通血痹,通则不痛也。

网友C:小柴胡汤有个基本假设是往来寒热,寒和热差不多,柴胡和甘草是此证之主药,此二不能少,其余皆可替换加减。

柴胡气味辛平,无甚烈气性,善散木气之郁,本身没有很强的升降性。

肝胆俱属木,木气喜条达舒畅,恶抑郁。

肝胆主疏泄,性走。

肝气顺则肝升,胆气顺则胆降。

胆为甲木,肝为乙木。

胆为阳木,肝为阴木柴胡入肝则疏散肝之郁气,郁气散则肝升,因为肝经从足走胸,以肝经向走上之故也。

柴胡入胆,也是疏散木气,郁气散则胆降,因为胆经从头走足,因此胆主降也。

柴胡不能看为独升,也不能看为独降,可视为疏散药,入经则随经,或升或降,是随其所入之经散其气,而能升能降,故能主寒热邪气(如本经所云)是也。

柴胡配甘草,可视为轻剂的平肝胆药,加入其他

药味是放大其作用、扩大其作用范围。

柴胡配黄芩,或柴胡配芍药皆能平少阳之火,柴胡配黄芩偏重于苦降,柴胡配芍药偏于收敛。

有腹痛时,肝风克脾,乃肝偏于燥,故用芍药之酸收之性来敛阴,润肝之燥。

相比之下,黄芩偏苦燥,无润肝之用。

芍药带酸味外,也带微苦,故亦能降少阳相火。

在寒热往来差不多的情况下,用芍药就不必再用黄芩,用了黄芩也就不必芍药。

但是若热多寒少,或但热无寒的少阳病,急性炎证,则宜芍药和黄芩并用。

这就是小柴胡加芍药汤,也就是四圣心源中的治相火法之基本方-- 柴胡芍药汤。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。