诗歌中的比喻辨析

- 格式:docx

- 大小:23.27 KB

- 文档页数:3

比喻和其他修辞的辨析全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:比喻和其他修辞是修辞学中常见的手法,它们在表达和传达信息时起着重要的作用。

有时候人们会混淆比喻和其他修辞,导致误解或者使用不当。

本文将对比喻和其他修辞进行辨析,帮助读者更好地理解和运用这些修辞手法。

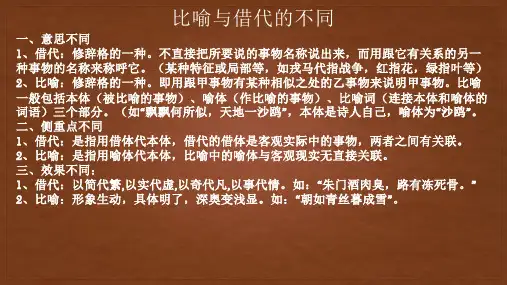

一、比喻的定义和特点比喻是一种修辞手法,通过将两个概念或者事物进行直接的比较来表达某种含义。

比喻常常使用“像”、“如同”等词语来引出类比的对象,从而让读者或听众更容易理解所要表达的意思。

比喻的特点包括隐喻性、形象性和生动性,能够让文学作品或者口头表达更加生动有趣,增加情感色彩和表现力。

比喻的例子包括:“他是一只老狐狸”、“她的笑容如阳光般明媚”等。

这些比喻通过将人或者事物与其他东西进行比较,传达了作者对其特点或者性质的看法,增加了描述的形象性和感染力。

二、比喻与其他修辞的辨析例如:“他是一只老狐狸”中的比喻是一种明显的比拟,直接将“他”与“老狐狸”进行比较,表达了“狡猾”或者“机智”的含义;而“她的笑容如阳光般明媚”中的隐喻则更加抽象,没有明确说明“笑容”与“阳光”之间的关系,留给读者进行联想和理解。

2.比喻与拟人的区别:比喻和拟人都是一种通过对事物进行人性化的描述来增加表现力的修辞手法,但是二者也有所不同。

比喻是一种通过对不同事物的比较来表达某种含义,常常使用“像”、“如同”等词语进行引导;而拟人则是将非人物人化,赋予其人的特征和行为,使其更具有生动性和形象性,增加其表现力和情感色彩。

例如:“大地在呼吸”中的拟人是一种给予自然界人的特质,增加了对自然界的感知和理解;而“时间如流水般匆匆而过”中的比喻则是通过比较时间和流水的相似之处来表达时间流逝的感受。

3.比喻与象征的区别:比喻和象征都是一种将具体事物与抽象概念进行联系以传达某种含义的修辞手法,但是二者也有所区别。

比喻是一种通过对两种事物的比较来表达非字面意义的修辞手法,传达作者对事物的看法或者想法;而象征则是一种将某种具体事物用作代表抽象概念的符号,通过对特定符号的解读来传达作者所要表达的含义。

比喻在李贺诗歌中的妙用李贺诗歌中的比喻大都涉想奇僻,立意新颖,再加上诗人用来表现这种想象的语言十分优美,这就形成了李贺用比的第一个显著特色:浮想联翩,奇丽新巧,富于浪漫主义气息。

例如:“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”。

(《杨生丧花紫石砚歌》)把石工比作“神”,这已经是高度的赞叹,但是,李贺继续展开想象的翅膀,用“踏天”比喻石工攀上险峰,站得很高,用“紫云”这一绮丽的词藻比喻紫色的砚石,用“磨刀割紫云”这一神奇的景象比喻紫色的砚石,用“磨刀割紫云”这一神奇的景象比喻石工采砚石劳动的壮观。

这些奇想都从“神”的喻体引出,非常生动形象。

平凡的采石砚劳动被描绘得神话般美丽,诗中的浪漫主义气息被渲染得十分浓厚。

从这里可以看出,想象对于比喻是何等重要!再看他的《五粒小松歌》前两句,“蚊子蛇孙鳞婉蜿,新香几粒洪崖饭”。

第一句写出了小松的形态:满披鳞皮的枝干蜿曲如小蛇;第二句则写出了小松的品格;从几粒新香四溢的松蕊,联想到它高洁的品格,应该为自由自在的古仙人洪崖所享用。

诗中运用丰富的想象所创造的富于浪漫主义气息的比喻,使我们窥见了诗人自己高尚的人格。

这说明,在李贺的诗中,奇特的想象、独创的比喻、浪漫主义的气息是有机地结合在一起的。

它们以诗人自己独特的生活实践与创作实践作为底蕴,以诗人进步的思想作为灵魂。

形象鲜明,艺术感受真切,是李贺用比的第二个特色。

他在取譬的时候,总是力图从一切感受上去建立形象,往往直接诉诸视觉、听觉、触角和脑海里的幻觉。

因此形象具体,可感性强,给人的印象深刻,他的咏马名句:“向前敲瘦骨,犹自带铜声。

”(《马诗二十三首》其四)他不是直说马骨很坚强,也不用“马骨如铜”这样一般化的比喻,而是从触觉、听觉上去建立形象。

“敲瘦骨”“带铜声”形象多么具体!读者从铮铮然的铜声立即可以联想到这匹马的筋骨是多么强健!李贺对声音的描摹颇具特色,他的《听颖师弹琴歌》中“芙蓉叶落秋鸾离,越王夜起游天姥,暗佩清臣敲水玉,渡海蛾眉牵白鹿。

◦教育教学研究例谈比喻在诗歌中的作用金文进(浙江省义乌市第五中学,浙江义乌322000)摘要:一个人志向远大,可以说他具有“鸿鹄之志”形容爱情的美好,有诗云“愿作鸳鸯不羡仙”赞美新娘的美貌,可以引 用“桃之夭夭,灼灼其华”……比喻的运用使语言灵动富有美感,具有化平凡为神奇的魔力。

关键词:愁;抽象;青感;平淡比喻是修辞中最常见的一种,在我国最早的诗歌总集《诗经》中称为“比”,运用较为普遍,用“硕鼠”比喻贪官,用 “凝脂”比喻美人之肤。

宋代理学大儒朱熹,认为“以此物喻 彼物也”。

原中国修辞学会理事谭永祥说“不同事物之间具有某种相似点,便用彼事物去描述所要表现的此事物。

”运用 比喻可以把抽象的东西变为具体的东西,可以把平淡的东西变为生动的东西,可以把生疏的东西变为熟悉的东西,可以 把情感表达得更加充沛。

一、使抽象的情感具象化“愁”是无形、抽象的东西,虽可感知却很难描述。

古代 诗人们常运用比喻的修辞,吟咏出许多脍炙人口的佳句,把 抽象的愁绪写得有形具体,写得生动可感,让读者识得愁滋味。

有用水来比喻愁,李煜在大牢里黯然感伤“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,道尽了愁之绵长;李欣在孤寺雨夜独自神伤“请量东海水,看取浅深愁”,把视觉上海水的多少与感觉上愁的深浅相勾连;秦观在浅浅春寒中叹息“春 去也,飞红万点愁如海”,既写出了时光飞逝,也暗喻自己的青春一去不返。

有以山喻愁者,如赵嘏的“夕阳楼上山重叠,未抵闲愁一倍多”,连绵不绝的高峻突兀的群山,还抵不上“愁”的一半,愁就有了数量。

有以船中的载物喻愁者,如李 清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,愁就有了重量。

杜少陵的“忧端齐终南”的意思就是我的忧愁与终南山齐高,愁就有了高度。

诗仙李白却用以白发喻愁,古往今来,唯他 一人喊出了“白发三千丈,缘愁似个长”,突出“愁”之长度。

在古代诗歌中生离死别,思念家乡也是诗人经常抒发的情感。

南宋刘过用“尘随马去,月遂舟行”的比喻来体现怀念之切,用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现分别之苦,与柳 永的“念去去,执手相看泪眼”有异曲同工之妙。

诗歌中的比喻辨析诗歌中的比喻,大都很好辨识,从诗句本身,就可辨出。

但有的诗歌,则需要根据诗意和结构来加以判断。

如下面一首诗:山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

这是苏轼的《浣溪沙》,最后两句用了比喻,这显然不是根据诗句本身就可见出的。

从结构与内容上,我们知道最后两句是对“谁道人生无再少”的进一步展开,就此我们可以知道“门前流水”显然不是为写景而写景,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

承接“谁道人生无再少”,词人由眼前西流的兰溪水,产生奇妙的遐想:既然溪水可以西流,人为什么不可以重新拥有青春年华呢?在这里,溪水西流,与“人生再少”靠类比自然联系在一起,从而构成了比喻。

再从诗意上来看,词的下片的意思是:谁说人老就不可再年少?门前流水还能执着奔向西边!不要在老年感叹时光流逝,自伤衰老。

由诗意,我们明白,词人以流水喻人生,“门前流水尚能西”,既是眼前实景,又暗藏佛经典故。

东流水亦可西回,又何必为年华老大徒然悲哀呢?接着以“白发”“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,告诉我们:人可似花,老可再少。

青春可以永驻,只要心不老,青春就永远不会老去,老去的,只是岁月本身,用不着再唱那些黄鸡催晓的悲伤歌曲需要注意的是一般以流水喻人生,主要叹的是时光匆匆,一去一返。

如“百川东到海,何时复西归”“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”“花有重开日,人无再少时”,所要表达的是:江水东流不返,正如人的青春年华只有一次一样,都是不可抗拒的自然规律。

这样的比喻让人悲叹。

而苏轼的则是反其意来取喻,表达的是:既然门前流水还能执着奔向西边,那么人老了就可再年少。

人生之“再少”,非如道教徒所企求的“返老还童”,乃是说应保持一种年轻的乐观的心态。

因为人并不能改变这个世界;人所能改变的,仅仅是对这个世界的态度和看法。

这一比喻无疑是积极的,向上的。

同样要注意的是苏轼以“白发”“黄鸡”也是反其意而用,“白发”“黄鸡”出自白居易的《醉歌示妓人商玲珑》,相关诗句有“谁道使君不解饮,听唱黄鸡与白日。

古诗中的比喻

古诗中的比喻是一种常见的修辞手法,通过将一个事物与另一个事物相比较,以形象、生动的方式表达情感或意念。

在古诗中,比喻可以分为明喻、暗喻、借喻和博喻等多种类型。

1. 明喻:明喻是直接将一物比作另一物,在古诗中常常使用“如”、“似”、“若”等比喻词来连接本体和喻体。

例如,李煜的《虞美人》中:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

”这里将“愁”比作“江水”,表现出愁绪之多。

2. 暗喻:暗喻是通过暗示或类比的方式将一物比作另一物,常常使用“是”、“为”、“成”等比喻词来连接本体和喻体。

例如,李清照的《如梦令》中:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

”这里将“酒意”比作“雨后的海棠”,暗示酒意未消。

3. 借喻:借喻是通过借用他物的形象来表达本体的意念或情感,通常不出现本体,直接以喻体代替。

例如,杜牧的《赤壁》中:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

”这里借用“铜雀”的形象来比喻“曹操的野心”,表达出对历史变迁的感慨。

4. 博喻:博喻是用多个喻体来比喻一个本体,常常使用“如”、“若”、“似”等比喻词来连接本体和多个喻体。

例如,杜甫的《春望》中:“国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”这里使用多个自然景物作为喻体,表达出对国家兴衰的感慨和忧国忧民的情怀。

总之,古诗中的比喻手法丰富了诗歌的艺术表现力,使得诗歌语言更加生动、形象、含蓄,增强了诗歌的感染力和审美价值。

诗歌鉴赏中常见的修辞手法有比喻1、比喻用另一本质不同而又有相似之处的事物作比方的一种修辞方式。

可分为明喻、暗喻、借喻等。

比喻的作用为可以化未知为已知;可以化抽象为具体,化深奥为浅显易懂;可以化平淡为生动、形象。

如:李贺的《马诗》:“大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

” 平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪这幅战场景色,一般人也许只觉悲凉肃杀,但对于志在报国之士却有异乎寻常的吸引力。

钩,是一种弯刀,从明亮的月牙联想到武器的形象,也含有渴望参加战斗之意,此诗运用比喻使画面更形象生动,更易于彰显诗歌的主题。

再如:刘禹锡《望洞庭》的“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

2、比拟把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物来描写叫拟物。

运用比拟,能寓情于物,表达作者强烈的爱憎感情;可以使叙述生动形象,加强文章的艺术感染力;可以把无形的抽象的事物描写得有声有色,可见可闻。

韩愈的《晚春》:“草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

”诗人用拟人手法描绘了一幅生机无限的晚春图。

“草树”本属无情物,竟然能“知”能“斗”,彼此还有“才思”高下之分;百花吐艳争芳,似乎要将春留住;连本来乏色少香的柳絮、榆荚也不甘寂寞,来凑热闹,因风起舞,化作雪飞。

3、隐语(谐音)、双关在有些诗歌尤其是民歌中,作者为了表达出一种委婉含蓄的情感,往往采用隐语、双关的修辞手法。

这是一首较为著名的描写男女情长的诗,写出了在秦地的思妇内心的独白。

诗人语义双关,用抒自然之春天,理喻男女之间的爱慕之情;又以“丝”(思)、“枝”(知)谐音,连接异地男女之间的思念情怀。

唐朝的刘禹锡《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

二轮复习诗歌艺术技巧突破

——“比喻、借代和象征”以及“虚实结合和联想、想象”

两组艺术技巧的辨析

评测练习(课后)

【练习1】:

对雪(杜甫)

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空。

问:读第三联,思考作者是采用怎样的艺术手法表达内心情感的。

(4分)

【参考答案】:第三联采用借代(1分)和虚写(想象)(1分)的艺术技巧,“樽无绿”中以“绿”代酒,以“似”字写炉内火光温暖的幻境,“炉存火似红”以幻作真,(1分)在严寒的冬天,酒器里却没有一滴可以御寒的酒;冷不可耐,仿若眼前的火炉燃起了熊熊的红火可供取暖,从而写出作者生活的艰辛和内心的苦闷。

(1分)

【练习2】:

月圆①(杜甫)

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫所作。

②绮逾依:这里指席子上的光彩更加柔美。

③缺:指月圆。

③列宿:众星。

问:请从虚实结合的角度赏析本诗最后两句。

(4分)

【参考答案】:眼前的清辉,是实写;(1分)遥想故园桂花开放,是虚写;万里共清辉,是诗人的美好愿望,也是虚写。

(1分)虚实结合,表达了诗人对家乡和亲人深切的思念,(1分)寄托了诗人渴盼万家团圆的美好愿望。

(1分)

1 1。

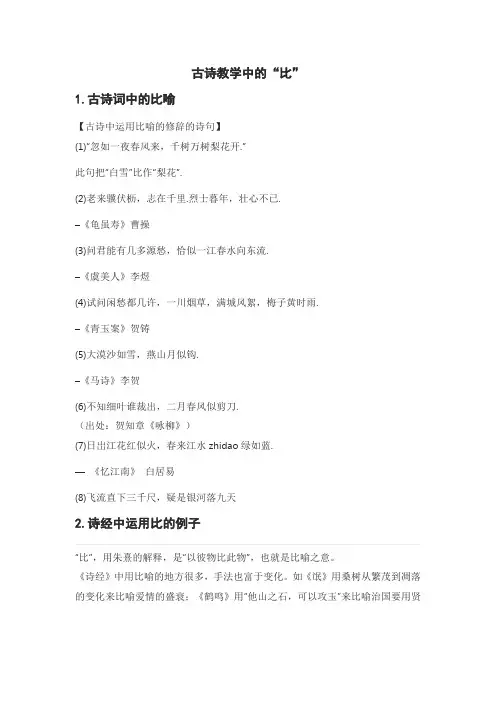

古诗教学中的“比”1.古诗词中的比喻【古诗中运用比喻的修辞的诗句】(1)“忽如一夜春风来,千树万树梨花开.”此句把“白雪”比作“梨花”.(2)老来骥伏枥,志在千里.烈士暮年,壮心不已.–《龟虽寿》曹操(3)问君能有几多源愁,恰似一江春水向东流.–《虞美人》李煜(4)试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨.–《青玉案》贺铸(5)大漠沙如雪,燕山月似钩.–《马诗》李贺(6)不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.(出处:贺知章《咏柳》)(7)日岀江花红似火,春来江水zhidao绿如蓝.—《忆江南》白居易(8)飞流直下三千尺,疑是银河落九天“比”,用朱熹的解释,是“以彼物比此物”,也就是比喻之意。

《诗经》中用比喻的地方很多,手法也富于变化。

如《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰;《鹤鸣》用“他山之石,可以攻玉”来比喻治国要用贤人;《硕人》连续用“葇荑”喻美人之手,“凝脂”喻美人之肤,“瓠犀”喻美人之齿,等等,都是《诗经》中用“比”的佳例。

赋比兴是《诗经》的三种主要表现手法。

是中国古代对于诗歌表现方法的归纳。

它是根据《诗经》的创作经验总结出来的。

扩展资料:诗经的社会功用1、作为学乐、诵诗的教本。

2、作为宴享、祭祀时的仪礼歌辞。

3、在外交场合或言谈应对时作为称引的工具,以此表情达意。

诗经的价值从历史价值角度言,《诗经》实际上全面反映了西周、春秋历史,全方位、多侧面、多角度地记录了从西周到春秋的历史发展与现实状况,其涉及面之广,几乎包括了社会的全部方面——政治、经济、军事、民俗、文化、文学、艺术等。

参考资料来源:百度百科-赋比兴参考资料来源:百度百科-诗经-比拟就是拟人之类,比拟人范围大,赋予感情或将感情寄托比喻= =这个就是用一个事物比喻另一个事物如怨如慕如泣如诉= =这个很明显了,有人的存在忽如一夜春风来千树万树梨花开忽如是人的感受,比拟。

千树万树梨花开,比喻。

问君能有几多愁恰似一江春水向东流,寄托感情什么的,这个还有比喻,比拟句什么的,真不记得了,其实没什么难分的,不用死扣,要是要求不高做题的话,说拟人和比喻就差不多了。

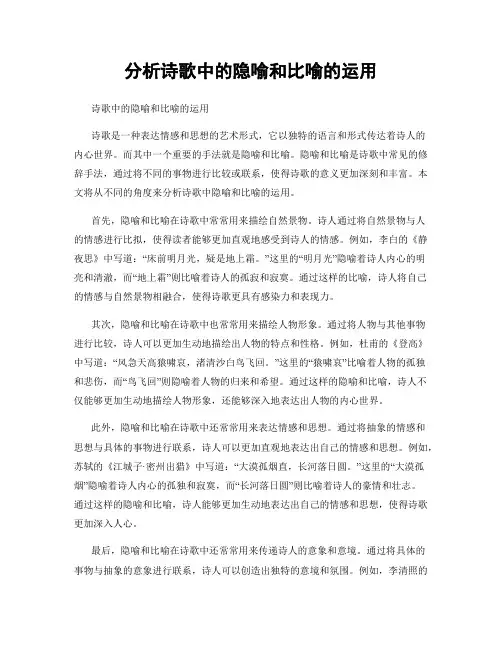

分析诗歌中的隐喻和比喻的运用诗歌中的隐喻和比喻的运用诗歌是一种表达情感和思想的艺术形式,它以独特的语言和形式传达着诗人的内心世界。

而其中一个重要的手法就是隐喻和比喻。

隐喻和比喻是诗歌中常见的修辞手法,通过将不同的事物进行比较或联系,使得诗歌的意义更加深刻和丰富。

本文将从不同的角度来分析诗歌中隐喻和比喻的运用。

首先,隐喻和比喻在诗歌中常常用来描绘自然景物。

诗人通过将自然景物与人的情感进行比拟,使得读者能够更加直观地感受到诗人的情感。

例如,李白的《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。

”这里的“明月光”隐喻着诗人内心的明亮和清澈,而“地上霜”则比喻着诗人的孤寂和寂寞。

通过这样的比喻,诗人将自己的情感与自然景物相融合,使得诗歌更具有感染力和表现力。

其次,隐喻和比喻在诗歌中也常常用来描绘人物形象。

通过将人物与其他事物进行比较,诗人可以更加生动地描绘出人物的特点和性格。

例如,杜甫的《登高》中写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

”这里的“猿啸哀”比喻着人物的孤独和悲伤,而“鸟飞回”则隐喻着人物的归来和希望。

通过这样的隐喻和比喻,诗人不仅能够更加生动地描绘人物形象,还能够深入地表达出人物的内心世界。

此外,隐喻和比喻在诗歌中还常常用来表达情感和思想。

通过将抽象的情感和思想与具体的事物进行联系,诗人可以更加直观地表达出自己的情感和思想。

例如,苏轼的《江城子·密州出猎》中写道:“大漠孤烟直,长河落日圆。

”这里的“大漠孤烟”隐喻着诗人内心的孤独和寂寞,而“长河落日圆”则比喻着诗人的豪情和壮志。

通过这样的隐喻和比喻,诗人能够更加生动地表达出自己的情感和思想,使得诗歌更加深入人心。

最后,隐喻和比喻在诗歌中还常常用来传递诗人的意象和意境。

通过将具体的事物与抽象的意象进行联系,诗人可以创造出独特的意境和氛围。

例如,李清照的《如梦令》中写道:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

”这里的“溪亭日暮”隐喻着诗人内心的忧伤和迷茫,而“沉醉不知归路”则比喻着诗人对于现实生活的迷失和困惑。

浅谈古典诗歌中的比兴和比喻辽阳市三高中付尧“比兴”是一个含义丰富而又歧义颇多的概念。

“兴者, 先言他物以引起所咏之辞也。

”浅显而准确地解释了比兴的含义。

“兴”是一种比“比”更为含蓄委婉的表现手法。

通俗地讲,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。

因此,比兴中有比喻的成分,但又有很大的区别。

首先,比喻在诗歌中有明显的标记,有喻词或喻体。

而比兴没有。

“似”这个喻词在古代诗歌中很常见。

例如吴均《咏雪》:“萦空如雾转,凝阶似花积”中,把积雪比成堆积的花,里面有明显的“似”这个比喻词。

还有“恰似一江春水向东流”、秦观“柔情似水,佳期如梦”等,有“似”比喻便很明显了。

有的是没有比喻词,但是喻体很明显。

例如:刘攽的《雨后池上》“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹”一句,很明显的,把池塘的水面比成“明镜”。

诗歌中有喻体出现也是判定比喻的一个标志。

比兴这种手法却不需要喻体和比喻词,要靠人的理解得出比喻的真实含义。

如《卫风·氓》第三章即以传统的比兴开头,由“桑之未落,其叶沃若”, 写眼前鲜嫩的桑叶,对斑鸠提出不要贪食的劝告,从而由此引出对女子“无与士耽”的劝告, 并以桑叶的嫩绿润泽暗喻女子早年甜蜜幸福的恋爱时光。

而第四章的前两句“桑之落矣,其黄而陨”,也是比兴手法的运用。

诗人通过这两句引发对主人公遭弃始末的追述,并以桑葚的枯萎凋零暗喻似水流年带走了曾经的青春,曾经亮丽可人的容颜;以不再新鲜润泽的桑叶的结局暗喻饱受婚后贫困生活煎熬的女子面临着被无情遗弃的命运。

其次,比喻侧重词语或句子的表达,而比兴侧重整体意境的表达。

比喻修辞中主要想运用它实现更加形象的效果,所以它更侧重词语或句子的表达。

例如形容人谨慎的态度用“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”,形容春天的生机盎然用“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,形容淡淡的哀愁用“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”,描绘山和江““江作青罗带,山如碧玉簪”,无论是描摹物象还是把无形写成有形,都只是侧重在词语或句子的表达。

诗歌中的比喻与拟人手法诗歌是一种美妙的艺术形式,通过比喻与拟人手法,诗人能够将抽象的概念和情感转化为具体的形象,使读者产生共鸣和想象力的联想。

本文将探讨诗歌中的比喻与拟人手法,并分析其在表达上的作用和效果。

一、比喻的运用比喻是诗歌中常见的修辞手法之一。

通过比喻,诗人能够用一个形象、一个事物来暗示另一个不同的事物或情感,从而增加作品的意境和感染力。

比喻可以使抽象的概念变得具体生动,更易于读者理解和接受。

在李白的《静夜思》中,他写道:“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”这里的“明月光”被比喻为“地上霜”,通过比喻使得月光如同霜一般苍白清冷,给人一种宁静与寂寥的感觉。

同时,通过诗人对明月的凝视与思念,传达了对故乡的思乡之情。

比喻还可以通过对事物的相似性进行类比,从而增加形象的表现力。

例如在辛弃疾的《青玉案·元夕》中,他写道:“明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

”辛弃疾以“明月”与“青天”相比,通过天上的明月与人间的过年相连,表达了诗人思乡的情感和对时光流转的感慨。

二、拟人手法的运用拟人是一种将无生命的事物赋予人的形象和行为的修辞手法。

通过拟人,诗人能够使作品中的形象、事物拥有情感、思维和行为,更易于读者产生共鸣和情感沟通。

在杜牧的《江南春》中,他写道:“千里莺啼绿映红。

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺。

多少楼台烟雨中。

”这里的“千里莺”被赋予了歌唱的能力,通过拟人使得读者产生听到鸟儿欢快歌唱声的感觉,创造了生动的春日景象。

同时,“水村山郭”也被拟人化,具备了风吹动的特性,使得读者能够感受到春风徐徐的景象。

拟人还可以通过赋予事物人性的特质,来表达一种情感或者意象。

在白居易的《赋得古原草送别》中,他写道:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽。

春风吹又生。

”这里的“原上草”被赋予枯萎和复苏的特性,通过拟人手法,表达了时间的无情流转和生命的脆弱与坚韧。

三、比喻与拟人的作用与效果比喻与拟人是诗歌中常用的表达手法,它们能够在情感交流上起到连接读者与诗人内心世界的作用。

比喻在李贺诗歌中的妙用李贺是我国中唐时期进步青年诗人。

他的诗歌比喻极为丰富,无论是写景、抒情、描摹声音、刻划物态,都广泛运用比喻,真是珠玉璀灿,琳琅满目。

李贺诗歌中的比喻大都涉想奇僻,立意新颖,再加上诗人用来表现这种想象的语言十分优美,这就形成了李贺用比的第一个显著特色:浮想联翩,奇丽新巧,富于浪漫主义气息。

例如:“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”。

(《杨生丧花紫石砚歌》)把石工比作“神”,这已经是高度的赞叹,但是,李贺继续展开想象的翅膀,用“踏天”比喻石工攀上险峰,站得很高,用“紫云”这一绮丽的词藻比喻紫色的砚石,用“磨刀割紫云”这一神奇的景象比喻紫色的砚石,用“磨刀割紫云”这一神奇的景象比喻石工采砚石劳动的壮观。

这些奇想都从“神”的喻体引出,非常生动形象。

平凡的采石砚劳动被描绘得神话般美丽,诗中的浪漫主义气息被渲染得十分浓厚。

从这里可以看出,想象对于比喻是何等重要!再看他的《五粒小松歌》前两句,“蚊子蛇孙鳞婉蜿,新香几粒洪崖饭”。

第一句写出了小松的形态:满披鳞皮的枝干蜿曲如小蛇;第二句则写出了小松的品格;从几粒新香四溢的松蕊,联想到它高洁的品格,应该为自由自在的古仙人洪崖所享用。

诗中运用丰富的想象所创造的富于浪漫主义气息的比喻,使我们窥见了诗人自己高尚的人格。

这说明,在李贺的诗中,奇特的想象、独创的比喻、浪漫主义的气息是有机地结合在一起的。

它们以诗人自己独特的生活实践与创作实践作为底蕴,以诗人进步的思想作为灵魂。

形象鲜明,艺术感受真切,是李贺用比的第二个特色。

他在取譬的时候,总是力图从一切感受上去建立形象,往往直接诉诸视觉、听觉、触角和脑海里的幻觉。

因此形象具体,可感性强,给人的印象深刻,他的咏马名句:“向前敲瘦骨,犹自带铜声。

”(《马诗二十三首》其四)他不是直说马骨很坚强,也不用“马骨如铜”这样一般化的比喻,而是从触觉、听觉上去建立形象。

“敲瘦骨”“带铜声”形象多么具体!读者从铮铮然的铜声立即可以联想到这匹马的筋骨是多么强健!李贺对声音的描摹颇具特色,他的《听颖师弹琴歌》中“芙蓉叶落秋鸾离,越王夜起游天姥,暗佩清臣敲水玉,渡海蛾眉牵白鹿。

古典诗歌中的比喻什么是比喻?朱熹说是“以此物喻彼物也”(《诗集传》),俗话说就是打比方。

作家在描写事物和说明道理时,用同它相似的事物或道理来打比方,这种辞格就叫做比喻。

比喻是一种最古老又富有生命力的修辞手法,。

人们表达感情、说明道理、写人状物、述事描景、传形传神、绘声绘色,皆离不开比喻,堪为辞格之首。

古希腊哲学家亚里斯多德甚至说“比喻是天才的标志”。

一、比喻的作用比喻可以用来写景、抒情、寓理和刻划人物,即喻情、喻事、喻人、喻理。

具体有以下几个方面:1、使抽象的东西变得具体可感例如“愁”是一种抽象的人的心理,在诗词中,诗人使用多种比喻使这种抽象的情绪变得具体可感,如在李白的诗中“愁”有长度:“白发三千丈,缘愁似个长”(《秋浦歌》),“一水牵愁万里长”(《横江词》);在陆游诗中不但有长度:“十丈愁城要解围”(《山园》),还有体积:“闲愁万斛酒不敌”(《草书歌》);甚至还有范围:“世言九州外,复有大九州。

此言果不虚,仅可容吾愁”(《江楼吹笛饮酒大醉作》);在李清照词中“愁”还可以到处移动:“一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头“(《一剪梅·红藕香残玉簟秋》);在李煜词中,愁像春天的春天江水那样滚滚东去、不可遏止:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。

又像是春天的青草到处蔓延:“离恨恰如春草,更行更远还生”(《清平乐》);贺铸《青玉案》则用五种形象化的事物烟、草、风、絮、雨来显示闲愁的繁多、浓重、绵延不绝:“试问闲愁都儿许一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,形成一种复合比喻。

再如音乐,是种作用于听觉的声音,不可视也不可触,但如何让它可视可可感、可触可摸,白居易的《琵琶行》通过比喻做到了这一点。

诗人用“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”来形容音乐轻音和重音的交错弹奏,就不只是听觉,也有视觉;用“间关莺语花底滑,幽咽泉流水下滩。

水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇”形容乐境中流畅和冷涩两种境界,不止是听觉,也有触觉。

诗中的奇喻——试析约翰·多恩诗歌的比喻约翰多恩(JohnDonne)是英国文学史上有名的重要诗人,他的诗歌大多极富比喻性和想象力,激发读者的共鸣,具有重要的文学意义。

本文将从诗歌比喻的角度,来分析约翰多恩的诗歌,探究其中深刻的文学内涵。

首先,比喻是约翰多恩诗歌中常见的修辞手法,这种比喻可以给读者带来视觉上的惊喜,令读者印象深刻。

例如,他的《死亡的赠礼》一诗,以描写的“珍珠”类比生死,表现“失去生命”的寓意,句句激情醇厚,抒发出深情动人的哀悼之情。

另一方面,他的《把你的身体献给我》中的“宝座”比喻,表达爱情的崇高地位,表达了作者此时此刻的仰慕之情。

此外,约翰多恩诗歌中,比喻也可以用于表达社会评论和宗教思想。

例如,《神和世界》一诗,作者使用“地狱”类比描述人类忽略神性的命运,表达了对没有得到神性拯救的情绪和状况,强烈地抨击了教会和社会在信仰上的偏见。

另一方面,在《婚礼颂》一诗中,作者以“花园”比喻爱情的展现,从宗教角度向读者描述神的恩惠,赞美神的美德。

最后,约翰多恩的诗歌中的比喻也可以用来表达人类内心的细微情感。

例如,他的《缘份》中,“线”比喻爱情的纠缠与苦苦挣扎,勾画出一幅荆棘与困惑的缘份画卷。

同样,他的《让自由走》一诗中“仆人比喻”,表现了自由的苦苦扎,也表达出作者对压迫抑制下自由的愤怒和期望。

由此可见,约翰多恩的诗歌中大量运用比喻,不仅能够丰富、分层诗歌的语言层次,而且能够给读者带来更丰满的文学体验。

因此,比喻是约翰多恩诗歌中重要的表达形式,也是诗歌文学内涵信息的重要载体,对深入理解约翰多恩诗歌具有重要的意义。

在诗歌鉴赏中常见的修辞手法有比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等;1、比喻用另一本质不同而又有相似之处的事物作比方的一种修辞方式。

可分为明喻、暗喻、借喻等。

比喻的作用为可以化未知为已知;可以化抽象为具体,化深奥为浅显易懂;可以化平淡为生动、形象。

如:李贺的《马诗》:“大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

”平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪这幅战场景色,一般人也许只觉悲凉肃杀,但对于志在报国之士却有异乎寻常的吸引力。

钩,是一种弯刀,从明亮的月牙联想到武器的形象,也含有渴望参加战斗之意,此诗运用比喻使画面更形象生动,更易于彰显诗歌的主题。

再如:刘禹锡《望洞庭》的“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”诗歌巧妙地以“螺”作比,将皓月银辉下的山比做银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体。

全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

古代诗歌常见的几种辞格<br>1. 比喻<br>在诗歌语言里,可以说比喻是用得最为普遍的一种辞格。

什么叫比喻?比喻就是通常所说的“打比方”。

诗歌诗歌语言打不打比方,其效果是大不相同的。

有了比方,语言就形象、生动,读者就会如睹其物,如见其人。

<br>1) 低头弄莲子,莲子青如水。

(无名氏《西洲曲》)<br>2) 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

(白居易《琵琶行》)<br>3) 君当作磬石,妾当作蒲苇。

(无名氏《孔雀东南飞》)<br>4) 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

(李白《将进酒》)<br>5) 久在樊笼里,复得返自然。

(陶渊明《归园田居》其一)<br>16) 嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

(白居易《琵琶行》)<br>2. 起兴<br>朱熹说:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。

诗歌中的比喻辨析

导读:诗歌中的比喻,大都很好辨识,从诗句本身,就可辨出。

但有的诗歌,则需要根据诗意和结构来加以判断。

如下面一首诗:山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

这是苏轼的《浣溪沙》,最后两句用了比喻,这显然不是根据诗句本身就可见出的。

从结构与内容上,我们知道最后两句是对“谁道人生无再少”的进一步展开,就此我们可以知道“门前流水”显然不是为写景而写景,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

承接“谁道人生无再少”,词人由眼前西流的兰溪水,产生奇妙的遐想:既然溪水可以西流,人为什么不可以重新拥有青春年华呢?在这里,溪水西流,与“人生再少”靠类比自然联系在一起,从而构成了比喻。

再从诗意上来看,词的下片的意思是:谁说人老就不可再年少?门前流水还能执着奔向西边!不要在老年感叹时光流逝,自伤衰老。

由诗意,我们明白,词人以流水喻人生,“门前流水尚能西”,既是眼前实景,又暗藏佛经典故。

东流水亦可西回,又何必为年华老大徒然悲哀呢?接着以“白发”“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年,告诉我们:人可似花,老可再少。

青春可以永驻,只要心不老,青春就永远不会老去,老去的,只是岁月本身,用不着再唱那些黄鸡催晓的悲伤歌曲

需要注意的是一般以流水喻人生,主要叹的是时光匆匆,一去一

返。

如“百川东到海,何时复西归”“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”“花有重开日,人无再少时”,所要表达的是:江水东流不返,正如人的青春年华只有一次一样,都是不可抗拒的自然规律。

这样的比喻让人悲叹。

而苏轼的则是反其意来取喻,表达的是:既然门前流水还能执着奔向西边,那么人老了就可再年少。

人生之“再少”,非如道教徒所企求的“返老还童”,乃是说应保持一种年轻的乐观的心态。

因为人并不能改变这个世界;人所能改变的,仅仅是对这个世界的态度和看法。

这一比喻无疑是积极的,向上的。

同样要注意的是苏轼以“白发”“黄鸡”也是反其意而用,“白发”“黄鸡”出自白居易的《醉歌示妓人商玲珑》,相关诗句有“谁道使君不解饮,听唱黄鸡与白日。

黄鸡催晓丑时鸣,白日催年酉前没。

腰间红绶系未稳,镜里朱颜看已失”。

在白居易的诗里,所传达的是嗟老叹衰,而苏轼词里,则是反用典故,认为即使到了暮年,也不应有那种“黄鸡催晓”、朱颜已失的衰颓心态,莫要因为自己韶华已逝而心灰意冷,唱黄鸡催晓的悲伤调子,显现的是他在贬谪期间旷达振作的精神状态。

总之,这首词下片中的两处比喻,表现出来对青春活力的呼唤,对老而无为观点的否弃,显得特别可贵。

可以说比喻的使用,使得整首词如同一首意气风发的生命交响乐,一篇老骥伏枥,志在千里的宣言书,流露出对未来的向往和追求,表现出词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神,读之令人奋发自强。

在古诗词鉴赏中,我们不单要能根据结构、内容、诗意来辨识比

喻,还要知道比喻是如何用的,有何妙处。

只有这样,我们才能把比喻辨析与诗情把握结合起来,从而从比喻角度真正读懂诗歌。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。