新康德主义

- 格式:pptx

- 大小:11.97 MB

- 文档页数:21

中国近代哲学史新康德主义中国近代哲学史新康德主义近代哲学史是指从17世纪末到20世纪初,西方哲学在欧洲发展的一段历史时期。

在这个时期,哲学经历了从传统的神学哲学向以理性和经验为基础的现代哲学的转变。

而在中国,近代哲学史也经历了类似的转变,其中新康德主义在中国哲学史上扮演了重要的角色。

新康德主义是指在中国近代哲学史上受到康德哲学影响,并在此基础上进行发展和创新的一种思潮。

康德哲学是德国哲学家康德在18世纪末19世纪初提出的一种哲学体系,其核心思想是“批判哲学”,即通过批判和反思传统哲学的先验知识,探索人类理性的限度和可能性。

康德主义在中国的传播和研究始于20世纪初,对中国近代哲学史产生了深远的影响。

新康德主义在中国的兴起与中国近代历史背景密切相关。

19世纪末,中国面临着西方列强的侵略和民族危机,传统的文化观念和价值体系受到了严重的冲击。

这时,一些中国知识分子开始转向西方哲学,寻找解决中国问题的思想资源。

康德哲学作为一种以理性为基础的哲学体系,给予了他们新的思考框架和方法论。

新康德主义的核心思想包括理性主义、自由主义和人权观念等。

新康德主义者认为,人类理性具有普遍性和客观性,可以用来解决人类面临的问题。

他们主张通过理性思考和批判来推动社会和个人的进步,追求自由和人权。

在中国,这些思想对中国近代哲学、政治和社会的发展产生了深远的影响。

新康德主义在中国的传播和研究主要集中在大学和学术机构。

20世纪初,一些中国留学生开始前往欧洲留学,其中一部分选择了研究哲学。

他们带回了康德哲学的著作,并在中国学界广泛传播。

这些留学生中的一些人后来成为了中国近代哲学史上的重要人物,如梁启超、胡适等。

在新康德主义的影响下,中国近代哲学发生了一系列的变革和创新。

新康德主义者对传统哲学进行了批判和反思,提出了许多新的思想和观点。

他们探索了中国传统文化和西方理性主义的结合,试图寻找中国的现代化道路。

他们对中国近代社会和政治问题进行了深入的研究,提出了一些具有现实意义的建议。

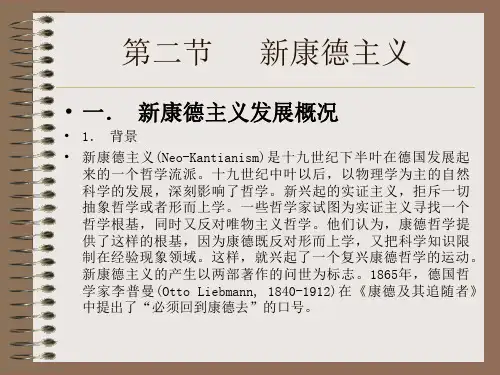

新康德主义新康德主义(德文:Neukantianismus 英文:Neo-Kantianism)是一场针对在古典唯心主义浪潮消退后科学领域泛滥的唯物主义思潮的反对运动。

其发源地为德国,是多个不同学术中心流派的总称。

理论简介这一运动要求重新返归康德,并创造出一种能够适应现代科学要求的哲学。

对人文科学的效用理论以及政治科学的哲学理论建构的兴趣是新康德主义的特点。

新康德主义的马堡学派为伯恩施坦修正主义提供了理论基础。

在20世纪初的俄国哲学中新康德主义也起到了重要作用,它成为沟通东正教神秘玄学与唯物主义无神论的桥梁。

理论形成康德哲学在19世纪末德国唯心主义的强势下淡入背景。

在这一时期尚默默无闻的叔本华(Arthur Schopenhauer)在其代表作《作为意志和表象的世界》(Die Welt als Wille und Vorstellung)的首版中对康德认识论作了批判性和开创性的分析。

在黑格尔逝世一年后,贝内克(Friedrich Eduard Beneke)以《康德和我们时代的哲学任务》(Kant und die philosophischen Aufgaben unserer Zeit,1832)迈出了重新发现康德的第二步。

怀泽(Christian Hermann Weisse)在1847年做了题为《我们现在在何种意义上必须使德国哲学重返康德》(In welchem Sinne die deutsche Philosophie jetzt wieder an Kant sich zu orientieren hat)。

新康德主义的正式兴起是与这几个名字紧密相连的:赫尔姆霍茨(Hermann von Helmholtz)、李普曼(Otto Liebmann)、朗格(Friedrich Albert Lange)、策勒(Eduard Zeller)。

朗格在《唯物主义史》(Geschichte des Materialismus,1866)中对这一观点做出了详尽的批判。

新康德主义新康德主义:(英Neo-Kantianism)现代西方哲学流派之一。

以复活和重新解释德国康德哲学为主要特征。

19世纪下半期和20世纪初流行于德国,在奥、俄、法、意、英等国也有较大影响。

该派哲学家复活和发挥康德哲学的方面各有差别,因而形成许多支派。

其共同之处是:肯定康德通过提出主体创造客体的理论所实现的“哥白尼革命”,强调主体的创造性;反对对自在之物作唯物主义解释,而把它当作为认识设定“极限”的“极限概念”;反对黑格尔等人以绝对理性吞没主体的活动,否定康德以后德国古典哲学演化的进步意义。

他们按照生理学、心理学、数学、逻辑学、物理学等科学的新发展来论证和重新解释康德思想,特别是康德关于先验主体和先验客体(“自在之物”)对立的思想。

19世纪50年代末和60年代初,在德国自然科学家赫尔姆霍茨、哲学史家费舍和策勒的一些论著中已表现出复活康德主义的倾向,李普曼在1865年出版的《康德及其模仿者》中提出“回到康德去”的口号,标志着新康德主义的正式形成。

F. A.朗格在其《唯物主义史》中明确宣称,康德哲学对于现代比对于康德时代具有更为重大的意义。

他在书中系统阐述了新康德主义的基本观点。

19世纪70年代至20世纪初是新康德主义的繁荣期,在德国哲学中几乎占统治地位。

它的大多数支派都是这时出现的。

其中影响最大的是以柯亨、那托尔卜、卡西勒为代表的马堡学派和以文德尔班、李凯尔特为首的弗赖堡学派。

这两派都利用康德的道德自律学说来论证伦理社会主义。

此外,以内尔逊和科内利乌斯(Hans Cor-nelius,1863—1947)为代表的心理学派以及以黎尔和屈尔佩(Oswald Kulpe,1862—1915)为代表的实在论学派也有一定影响。

前者又因内尔逊任教于格廷根而称为格廷根学派,他们用心理学来解释康德的学说,否定建立普遍的认识论的可能性,认为作为认识的出发点的只能是直接知识,即知觉,而知觉的判断不能用逻辑来证明,只能通过心理反省显示出来。

新康德主义和实证主义的关系“新康德主义”和“实证主义”?听上去挺复杂的,但其实啊,要是换个角度看,这俩其实就像是哲学中的两个“大老爷”,一个爱做理想梦,另一个则像个务实的老会计,整天琢磨怎么把事情做得更实在、更清楚。

要问它们的关系,简单说,它们就像是哥们儿,有时候站在一块聊得挺嗨,过后呢又会有点意见不合,撇开了各自的“心思”,但谁都知道,少了其中一个,另外一个就会空空荡荡。

先来说说“新康德主义”。

这个名字一听就让人觉得有点儿“深不可测”,仿佛是在修炼什么神奇的哲学功夫。

其实啊,它的根基就是从康德的哲学出发,强调人的认知并不是直接接触到现实,而是通过某种“窗户”去看世界,这窗户可不简单,既有“知识”的筛选功能,又有“先天范畴”的构架,基本上就是说,你的眼睛只能看到“窗外”的一部分世界,剩下的啥样只有你脑袋里的想法能决定。

你就想吧,我们现在能看到的世界其实也不过是通过一层“过滤器”再呈现出来的,不管你信不信,能不一样。

而“实证主义”呢,简直就是和新康德主义不在一个频道上。

实证主义讲求的是“看得见、摸得着”的硬道理,哲学家们看不见就不信。

简言之,实证主义告诉我们,所有的知识,只有通过观察、实验、和数据得出的结论才算靠谱。

什么玄乎的东西都不在话下,得拿出证据,掏出硬货来。

你要说一个东西存在,那就得通过科学的实验来证明,假如不能,大家统统给你划个大问号,根本不认账。

这就是典型的“实事求是”的做派,和那些“空中楼阁”式的哲学理论根本没法对接。

那么问题来了,这两者有啥关系呢?是不是可以说,它们是两个“敌对阵营”呢?其实不是。

就拿新康德主义来说,它并不是完全拒绝经验和实证的,它依旧很看重经验世界的“有效性”,不过它认为,所有的经验背后,总得有些“先天”的框架去支撑,这样才不会让我们像迷路的孩子一样,看到什么就相信什么。

而实证主义呢,虽然它把“经验”放在了核心地位,但它并不排斥某些“理论框架”背后的意义——问题在于,它们倾向于认为这种框架必须来自于真实世界的验证。

四种存在领域:(英four realms of being)德国李凯尔特关于存在形式的理论。

李凯尔特以文德尔班的自然科学与文化科学的区别为依据,认为自然科学和文化科学各有两种知识客体的领域。

第一种是感觉客体的领域,它是科学的研究对象,即康德哲学中的现象世界。

第二种是文化客体的领域,如历史、艺术、道德、制度等所属的领域,我们可以知道这些客体,对它们作出判断,但不能认知它们,只能通过理解的模式而知道它们。

认为文德尔班的规范科学指第一种领域,而描述科学则指第二种领域。

第三种是准物理的存在领域,它必须以感觉客体和文化客体为根据。

第四种是形而上学存在领域,是前三个领域的根据,涉及到终极存在的问题。

符号形式哲学:(德Philosophie der symbolischen Formen)德国卡西勒关于神话、语言、宗教、科学、艺术、历史等文化都是人的主观所产生的符号形式的理论。

在《符号形式哲学》一书中作了详细阐述。

认为人不仅有感受系统与反应系统,而且有符号系统。

符号是人的心智的产物,它构成人的一切成就。

符号与记号不同,记号是物质世界的一部分,是人的操作的工具,是一种实质的存在,而符号则是人类意义世界的单位,是一种指谓的表达,具有功能的价值。

由于人的符号系统才可能有理性的分辨,没有符号系统则只有生物的需要,而没有文化的理想世界,也没有人的理想的可能世界。

人的理想的可能世界是符号的网。

人类的经验与思想的发展就是符号形式的网的改进与加强。

符号形式不是对实在事物的模仿,它使实在事物可以被人所理解,表现出人的精神的主动性。

符号形式哲学的基本问题不是其来源问题,而是各种符号形式的互相限制与互相联系。

符号形式哲学扩大了康德对形式的观点,认为形式不只决定科学的知识,神话形式是人类精神的早期符号形式,科学是较高级的符号形式,而语言则是把神话与科学联系起来的符号形式。

由人的主动性产生符号形式,并在各种符号形式之间构成一种功能的统一,形成完整的文化哲学体系。

康德主义和新康德主义的关系

康德主义和新康德主义是两个哲学流派,它们之间有一些关系,但也有一些不同之处。

康德主义,也称为康德哲学,是德国哲学家伊曼努尔·康德提出的哲学体系。

它强调理性、道德和政治哲学,主张通过理性思考和道德实践来达到自由和正义的理想社会。

康德主义认为人类的认识只能局限于经验世界,而这个经验世界是由人类理性所构建的。

新康德主义是在19世纪下半叶产生于德国的一个哲学流派,它以康德的哲学思想为基础,并进行了进一步的发展和深化。

新康德主义强调了康德的先验主义和不可知论,认为知识只能来源于经验,但这些经验又是经过人类理性所构建的。

新康德主义也认为道德原则是社会发展的真正原则,历史的进步就是道德观念的进步。

虽然康德主义和新康德主义都以康德的哲学思想为基础,但它们在某些方面存在不同之处。

例如,康德主义更加强调人类的自由和自律,认为人类的道德实践是基于自由意志的;而新康德主义则更加强调人类的认知和知识构建,认为人类的道德实践是基于经验和理性的。

总的来说,康德主义和新康德主义都是哲学流派,它们之间的关系是继承和发展。

新康德主义在某些方面对康德主

义进行了深化和扩展,但两者都主张通过理性思考和道德实践来达到理想社会。

新康德主义的价值哲学在任何一种社会形态中, 以及在任何一个社会发展阶段, 都存在着不同的价值观以及它们之间的冲突, 人们的世界观、人生态度以及生活取向都受到它们的深刻影响。

因此, 价值观问题成为一个重要的哲学研究对象, 对价值观的不同看法形成了不同的价值哲学。

“价值哲学”一词在西方哲学界有两种含义: 一是就其广义而言指各种有关价值的哲学理论, 大致与“价值论”同义; 二是就其狭义而言指19世纪后期以新康德主义为代表的西方哲学流派所建立的一种以价值概念为中心的哲学。

西方世界对价值理论的研究历史悠久,从古希腊到近代的哲学家主要从伦理学的角度研究价值问题, 例如古希腊哲学家对幸福、德性和善的研究, 近代的快乐主义者、利己主义者、情感主义者、功利主义者从经验论的角度, 形式主义者和直觉主义者从唯理论的角度对伦理问题的研究,都可划入广义的价值哲学之列。

狭义的价值哲学则出现于19 世纪后期。

在此之前,“价值”一词主要是一个经济学概念, 是康德首先把它作为一个哲学概念来加以使用的, 例如他声称善良意志本身具有充分的价值, 认为这是一个“单纯意志的绝对价值概念”。

其后, 洛采(R. H. Lotze) 、尼采( F. W. Nietzsche) 更加频繁地把“价值”作为哲学概念来加以使用。

洛采认为世界包括事实、普遍规律和价值这三大领域, 前两个领域都是手段, 价值领域才是目的。

尼采提出要“重新评价一切价值”的呼吁, 试图通过重新评价基督教道德来重估一切传统价值, 认为在尘世中只有“超人”才具有真正的绝对价值。

他们的这些言论导致了现代西方价值哲学的产生,因此被看作现代西方价值哲学的先驱。

新康德主义流行于19 世纪70 年代至20世纪30年代, 包括以朗格( F·Lange)等人为代表的生理学学派, 以柯亨(H ·Cohen) 、那托尔卜( P. Natorp ) 等人为代表的马堡学派, 以及以文德尔班(W ·Windelband) 、李凯尔特(H. Rickert) 等人为代表的巴登学派。

新康德主义方法论新康德主义方法论是一种哲学思想,它的核心是以康德哲学为基础,通过对康德哲学的重新解释和发展,提出了一种新的方法论。

新康德主义方法论主张理性的本质是一种规范性的力量,而不是一种描述性的力量。

这种规范性的力量可以指导我们的实践行为,使我们更加理智和自律。

新康德主义方法论强调知识和价值之间的关系。

它认为,知识不仅仅是一种描述现实的方式,还包含了一种价值判断的元素。

在此基础上,新康德主义方法论强调我们应该以一种规范的方式来处理事物,而不是简单地去描述和解释它们。

这种规范性的处理方式,可以使我们更加有效地理解和评价事物。

新康德主义方法论的基本思想是“解释的再解释”。

康德认为,我们对于事物的理解,并不是直接的,而是需要经过一层层的解释和再解释。

新康德主义方法论认为,这种解释的过程是不断发展的,而每次解释都会带来新的启示和新的理解,这种发展性的解释过程可以指导我们的实践行为,让我们更加理性和高效。

新康德主义方法论的另一个重要特点是“扩张的理性”。

传统的康德哲学认为,理性是一个狭窄的概念,只适用于特定领域的问题。

而新康德主义方法论强调,随着科学和技术的发展,我们需要拓展我们的理性,以适应新的挑战和问题。

这种“扩张的理性”是指我们不断地拓展我们的知识和能力,以更好地理解、评价和解决问题。

新康德主义方法论还有一个重要的特点是“反省的理性”。

它认为,我们对于事物的理解和评价,需要不断地进行反思和评估,以确保我们的理解和评价是正确和有效的。

反省的理性是指我们不断地审视自己的思考过程,发现自己的思考中可能存在的错误和偏见,进而改进我们的思考和判断。