工程地质手册(第4版)

- 格式:doc

- 大小:313.50 KB

- 文档页数:9

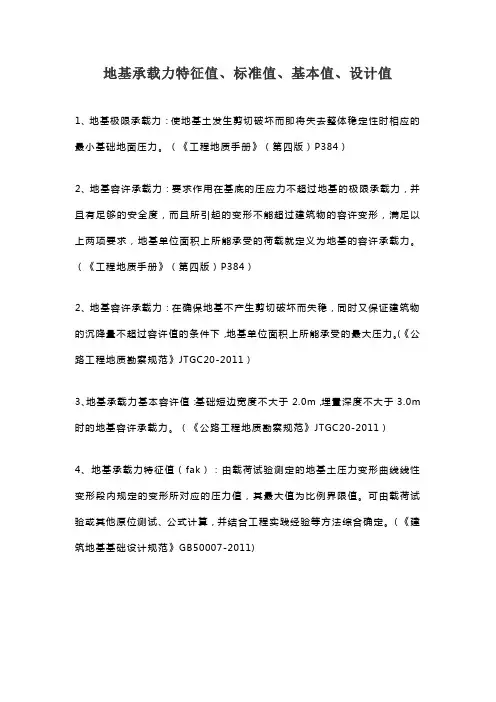

地基承载力特征值、标准值、基本值、设计值1、地基极限承载力:使地基土发生剪切破坏而即将失去整体稳定性时相应的最小基础地面压力。

(《工程地质手册》(第四版)P384)2、地基容许承载力:要求作用在基底的压应力不超过地基的极限承载力,并且有足够的安全度,而且所引起的变形不能超过建筑物的容许变形,满足以上两项要求,地基单位面积上所能承受的荷载就定义为地基的容许承载力。

(《工程地质手册》(第四版)P384)2、地基容许承载力:在确保地基不产生剪切破坏而失稳,同时又保证建筑物的沉降量不超过容许值的条件下,地基单位面积上所能承受的最大压力。

(《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011)3、地基承载力基本容许值:基础短边宽度不大于2.0m,埋置深度不大于3.0m 时的地基容许承载力。

(《公路工程地质勘察规范》JTGC20-2011)4、地基承载力特征值(fak):由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。

可由载荷试验或其他原位测试、公式计算,并结合工程实践经验等方法综合确定。

(《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011)5、修正后的地基承载力特征值(fa):当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,应对地基承载力特征值(fak)进行修正,见(《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,P22 5.2.4)6、地基承载力基本值(f0):按有关规范规定的一定的基础宽度和埋置深度条件下的地基承载能力,按有关规范查表确定。

(《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89)7、地基承载力标准值(fk):按有关规范规定的标准方法试验并经统计处理后的承载力值。

(《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89)7、地基承载力标准值(fka):在测试、试验的基础上,对应荷载效应为标准组合并按照变形控制的地基设计原则所确定的地基承载力值。

(《北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009)8、修正后的地基承载力标准值(fa):基础底面宽度大于3m,埋置深度大于1.5m时进行深宽修正后的地基承载力标准值。

工程地质手册渗透系数

渗透系数是一个衡量岩石或土壤渗透性能的指标,它表示单位面积上的液体(通常指水)通过岩石或土壤媒介在单位时间内的渗透量。

在工程地质中,渗透系数是评价岩石或土壤渗透性质的重要参数之一。

渗透系数的单位通常为米/秒(m/s),也可以使用其他单位,

如毫米/小时(mm/h)、厘米/小时(cm/h)等。

渗透系数的大小直接影响水流通过岩石或土壤的速度和能力。

渗透系数越大,岩石或土壤的渗透性越好,水流通过的速度越快;反之,渗透系数越小,渗透性越差,水流通过的速度越慢。

在工程地质实践中,通过进行渗透性试验,可以获得不同岩石或土壤样品的渗透系数数据,从而评价其渗透性能和水力性质,为工程设计和地质灾害防治提供依据。

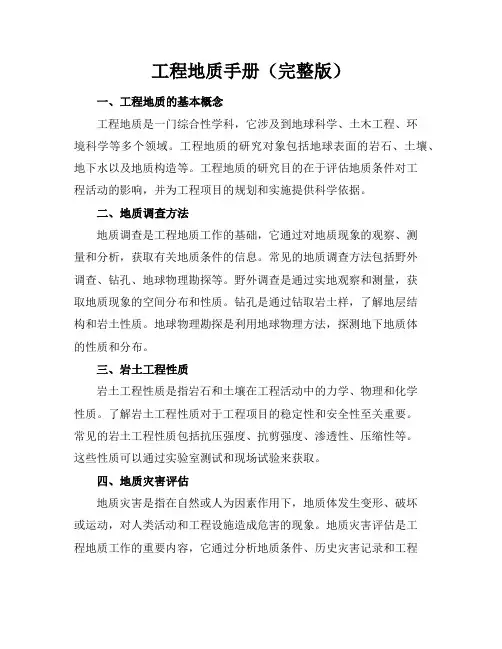

工程地质手册(完整版)一、工程地质的基本概念工程地质是一门综合性学科,它涉及到地球科学、土木工程、环境科学等多个领域。

工程地质的研究对象包括地球表面的岩石、土壤、地下水以及地质构造等。

工程地质的研究目的在于评估地质条件对工程活动的影响,并为工程项目的规划和实施提供科学依据。

二、地质调查方法地质调查是工程地质工作的基础,它通过对地质现象的观察、测量和分析,获取有关地质条件的信息。

常见的地质调查方法包括野外调查、钻孔、地球物理勘探等。

野外调查是通过实地观察和测量,获取地质现象的空间分布和性质。

钻孔是通过钻取岩土样,了解地层结构和岩土性质。

地球物理勘探是利用地球物理方法,探测地下地质体的性质和分布。

三、岩土工程性质岩土工程性质是指岩石和土壤在工程活动中的力学、物理和化学性质。

了解岩土工程性质对于工程项目的稳定性和安全性至关重要。

常见的岩土工程性质包括抗压强度、抗剪强度、渗透性、压缩性等。

这些性质可以通过实验室测试和现场试验来获取。

四、地质灾害评估地质灾害是指在自然或人为因素作用下,地质体发生变形、破坏或运动,对人类活动和工程设施造成危害的现象。

地质灾害评估是工程地质工作的重要内容,它通过分析地质条件、历史灾害记录和工程活动的影响,评估地质灾害发生的可能性和影响程度。

常见的地质灾害包括滑坡、崩塌、泥石流等。

五、相关法规和标准工程地质工作需要遵循一系列法规和标准,以确保工程项目的安全和可持续性。

这些法规和标准包括工程地质勘察规范、地质灾害防治标准、环境保护法规等。

遵守这些法规和标准是工程地质从业者的基本职责,也是保障工程项目顺利进行的重要保障。

本手册将继续深入探讨工程地质的各个方面,包括地质勘察技术、地质灾害防治措施、工程地质案例分析等。

希望本手册能够为工程地质从业者提供实用的指导和帮助,为工程项目的成功实施做出贡献。

六、工程地质勘察技术工程地质勘察是工程地质工作的核心环节,它通过对地质条件的详细调查和研究,为工程项目的规划和设计提供科学依据。

![[精品工厂表格]《工程地质手册》(第四版)勘误表](https://uimg.taocdn.com/174add194b35eefdc8d333d2.webp)

《工程地质手册》(第四版)勘误表第212页第10行起修改为:现将该两种方法估算经验式介绍如下(图3-4-11)。

1.按单桥探头实测比贯入阻力估算预制桩单桩竖向承载力:PPsb b sisi p ppksskd A p l f u R R R γαγγγ+=+=∑ (3-4-18) 式(3-4-18)是市地基基础设计规(DGJ08-11-1999)推荐的公式,适用于沿海软土地区。

式中 d R ――单桩竖向承载力设计值(kN ); sk R ――桩侧总极限摩阻力标准值(kN ); pk R ――桩端极限阻力标准值(kN ); p A ――桩身横截面积(m2); p u ――桩身周长(m);i l ――按土层划分,第i 层土分段桩长; b α――桩端阻力修正系数,由表3-4-19查取;桩端阻力修正系数b α值 表3-4-19sb p ――桩端附近的静力触探比贯入阻力平均值(kPa ),按式(3-4-19a )和(3-4-19b )计算: 当1sb p ≤2sb p 时,221sb sb sb p p p β+=(3-4-19a ) 当1sb p >2sb p 时,2sb sb p p = (3-4-19b )s γ、p γ――分项系数,可根据表3-4-19a 查取;分项系数s γ、p γ 表3-4-19aρ为桩的极限端阻力标准值与桩的极限承载力标准值之比。

注:pf――桩端处土的极限端阻力标准值(kPa);sf――桩侧第i层的极限摩阻力标准值(kPa);sip――桩端全断面以上8倍桩径围的比贯入阻力平均值1sb(kPa);读者、作者来信、来电登记(第十七次印刷本未包括)勘误表(二)实用文档读者、作者来信、来电登记(第十八次印刷本未包括)勘误表(三)。

工程地质手册(第4版)简介工程地质手册是一本由专业地质学家编写的实用指南,旨在从工程应用的角度指导工程师对地质环境进行评估,并提出合理的建议和解决方案。

而第4版的工程地质手册是在前三版的基础上进一步完善,对内容进行了全面更新和修订,更加贴合当前的工程地质环境。

内容简介本手册的内容主要包括以下几个方面:工程地质基础本章节主要介绍了工程地质的基础知识,包括地质学原理、地质力学特性、岩土物理特性、岩土结构特性等方面的内容,为后续的章节奠定了基础。

工程地质勘察本章节主要介绍了工程地质勘察的方法和实践技能,包括勘察现场的组织、勘察过程中需要注意的问题、勘察报告的撰写要求等方面的内容。

岩土工程施工本章节主要介绍了岩土工程施工过程中需要注意的细节和问题,包括施工方案的编制、现场安全控制、机械设备的使用维护、材料的选取使用等方面的内容。

地质灾害防治本章节主要介绍了地质灾害可能的发生原因以及防治方法,包括山体滑坡、泥石流、地面塌陷等类型的地质灾害的防治措施,以及如何应对地震、泥石流和其他自然灾害等方面的内容。

工程地质案例分析本章节主要以多个实际工程地质案例为例,对工程地质知识在实践中的应用进行分析和,以期通过实例的方式提高读者的实践能力和解决实际问题的能力。

使用帮助本手册是针对工程师和技术人员编写的,可以作为相关岗位职业培训、教育教学参考资料,也可以作为科技人员、工程师进行工作时的实用工具资料进行参考。

在使用过程中,建议按照章节学习,将理论知识与案例、实践相结合,从而获得更好的理解和应用效果。

随着科技和社会的不断进步,人们对工程环境的要求越来越高。

而工程地质手册作为一个优秀、实用、完备的指南,为我们提供了完善的指导和保障,为工程施工和地质环境评估提供了必要的支持和帮助。

同时,我们也要不断关注和学习最新的科技文献和工程实践,保持专业技能的更新和提高,以更好地服务社会。

关于活动断裂一、《岩土工程勘察规范》( GB50021-2001):5.8.1 抗震设防烈度等于或大于7 度的重大工程场地应进行活动断裂勘察。

活动断裂勘察应查明活动断裂的位臵和类型,分析其活动性和地震效应,评价活动断裂对工程建设可能产生的影响,并提出处理方案。

活动断裂的勘察和评价是重大工程在选址时应进行的一项重要工作。

重大工程一般指对社会有重大价值或者有重大影响的工程,如医疗、广播、通信、交通、供水、供电、供气等工程。

重大工程的具体确定,应按国务院、省级人民政府和各行业部门的有关规定执行。

大型工业建设场地或者《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001规定的甲类、乙类及部分重要的丙类建筑,应属于重大工程。

当前国内外地震地质研究成果和工程实践经验都较为丰富,在勘察和评价活动断裂中一般都可以通过搜集、查阅文献资料、进行工程地质测绘和调查就可以满足要求,只有在必要的情况下,才进行专门的勘探和测试工作。

搜集和研究厂址所在地区的地质资料和有关文献档案是鉴别活动断裂的第一步,也是非常重要的一步,在许多情况下甚至只要搜集、分析、研究已有的丰富的文献资料,就能基本查明和解决有关活动断裂的问题。

在充分搜集已有文献资料和进行航空相片、卫星相片解译的基础上进行野外调查,开展工程地质测绘是目前进行断裂勘察、鉴别活动断裂的最重要、最常用的手段之一。

5.8.2 断裂的地震工程分类应符合下列规定:1.全新活动断裂为在全新地质时期(一万年)内有过地震活动或近期正在活动,在今后一百年可能继续活动的断裂;全新活动断裂中,近期(近500 年来)发生过地震震级5级的断裂,或在今后100年内,可能发生5级的断裂,可定为发震断裂;2.非全新活动断裂:一万年以前活动过,一万年以来没有发生过活动的断裂。

全新活动断裂分级指标断裂分级活动性平均活动速率v(mm/a 历史地震震级MI强烈全新活动断裂中晚更新世以来有活动,全新世活动强烈V > 1M> 7全新世活动较强烈H中等全新活动断裂中晚更新世以来有活动,1》v> 0.1 7> M> 6全新世有微弱活动V 0.1 M K 6皿微弱全新活动断裂5.8.4断裂勘察,应搜集和分析有关文献档案资料,包括航空相片,区域构造地质,强震震中分布,地应力和地形变,历史和近期地震等。

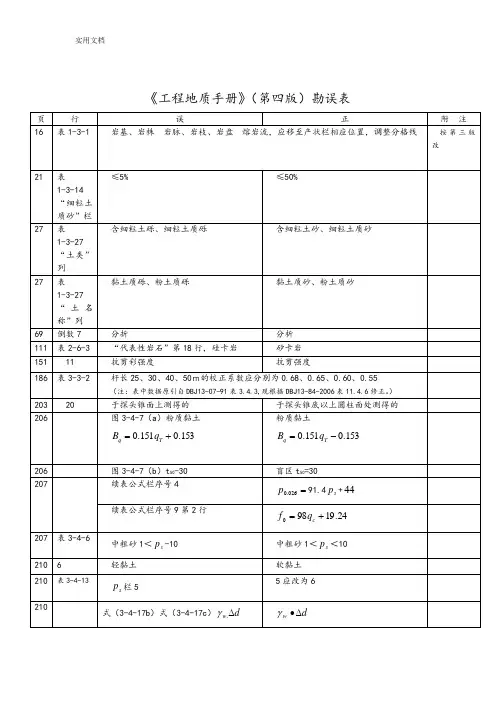

《工程地质手册》(第四版)勘误表《工程地质手册》(第四版)勘误表页行误正附注1 6 表1-3-1岩基、岩株岩脉、岩枝、岩盘熔岩流,应移至产状栏内相应位置,调整分格线按第三版改2 1 表1-3-14“细粒土质砂”栏≤5% ≤50%2 7 表1-3-27“土类”含细粒土砾、细粒土质砾含细粒土砂、细粒土质砂列2 7 表1-3-27“土名称”列黏土质砾、粉土质砾黏土质砂、粉土质砂6 9 倒数7分折分析15111抗剪彩强度抗剪强度2 03 20 于探头锥面上测得的于探头锥底以上圆柱面处测得的2 0 6 图3-4-7(a)+0.153 粉质黏土公式右端第2项应是-0.15326图3-4-7(b)t50-30 盲区t50=302 0 7续表公式栏序号4 =026.0p91.4s p+44续表公式栏序号9第2行24.1998+=cqf2 0 7 表3-4-6中粗砂1<sp-10中粗砂1<s p<10216 轻黏土软黏土2 1 0 表3-4-13sp栏5 62 1 0 式(3-4-17b)式(3-4-17c)dw∆.γdw∆•γ2 1 1 表3-4-1512.056.9sp=γ095.056.9sp=γ2 1 2第12行~倒数第2行作如下修改①删去原式(3-4-18)②原式(3-4-19)改为式(3-4-18)公式的右端应为PP sb sisi p A p l f u γαγ+∑③ 倒数第3行加编号(3-4-19a ),倒数第2行加编号(3-4-19b ) ④ 删去第15行中的dN …(kN );⑤ 删去第19行中的sF ……调整;⑥ 删去倒数第10行中的式中 ⑦ 第17行的PU 改为pu213 9 当s p <1000kPa当s p ≤1000kPa213 10 iiif213 18 探侧壁摩阻力 探头侧壁摩阻力213 倒1 极限摩阻力和桩尖土的极限承载力合修正系数极限侧摩阻力和桩的端阻力综合修正系数 219 如ciq 及sif 、ciq 不能同时满足……如ciq 及cisiq f不能同时满足……42 1 4 倒16、17(3-4-23c)(3-4-23d)(3-4-23e)其中的23均改为242 1 4 倒12fR>0.1013…f R≤0.1013…2 1 5 图3-4-120~a线上应标注0.05sp2 1 5 图3-4-12图注第2行,砂层土土层砂土土层2 1 5 表3-4-21表注2,侧锥底面积圆锥底面积2 1 5 表3-4-22h<15≤60 30<h≤602161 ski P1sk p2 2 5 图3-5-3 (b)7线的端部应指向中间的粗实线2 3 4 11 剪切面积不得小于0.25m2。

工程地质第四版复习资料(总8页) --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、绪论1.工程地质学是地质学的重要分支学科,是把地质学原理应用于工程实际的一门学问,防灾是工程地质学的主要任务。

2.工程地质勘察的目的是为了取得有关建筑场地工程地质条件的基本资料和进行工程地质论证。

3.地基:承受建筑物全部重量的那部分土和岩层。

4.基础:是其下部的组成部分,又称下部结构。

5.地基承载力:指地基所能承受由建筑物基础传递来的荷载的能力。

6.地基又分为持力层和下卧层。

7.工程地质条件:是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合。

这些因素包括:(1)地层岩性:它们的成因、时代、岩性、产状、成岩作用、软弱夹层等;(2)地质构造:褶皱、断层、节理;(3)水文地质条件:地下水的成因、埋藏、分布、动态和化学成分;(4)地表地质作用:滑坡、崩塌、岩溶、泥石流;(5)地形地貌:平原区、丘陵区和山岳地区具有不同特征。

8.工程地质问题:已有的工程地质条件在工程建筑和运行期间会产生一些新的变化和发展,构成威胁影响工程建筑安全的地质问题。

主要的工程地质问题包括:(1)地基稳定性问题:强度、变形;(2)斜坡稳定性问题:崩塌、滑坡;(3)洞室围岩稳定性问题:围岩塌方、地下水涌水;(4)区域稳定性问题:地震、断层。

二、地壳的物质组成1.软流圈:易于发生塑性流动的称软流圈。

2.岩石圈:软流圈以上的物质均为固态,称为岩石圈。

3.板块:岩石圈具有较强的刚性,分裂成许多块体,称为板块。

4.板块运动:板块驮在软流圈上随之运动,称为板块运动。

也是构造运动发生的根源。

5.内力地质作用:内力地质作用的动力来自地球本身,并主要发生在地球内部。

按其作用方式可分为:构造运动、岩浆作用、变质作用、地震。

6.外力地质作用:外力地质作用主要由太阳辐射热引起并主要发生在地壳的表层,主要包括:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。

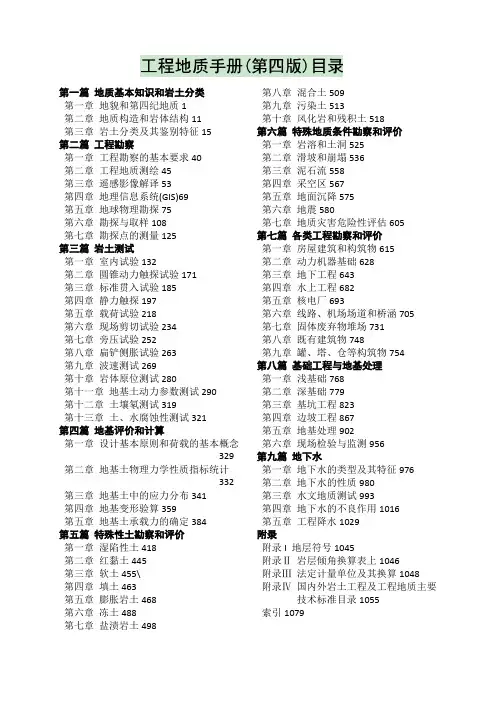

第一篇地质基本知识和岩土分类第一章地貌和第四纪地质1第二章地质构造和岩体结构11第三章岩土分类及其鉴别特征15第二篇工程勘察第一章工程勘察的基本要求40第二章工程地质测绘45第三章遥感影像解译53第四章地理信息系统(GIS)69第五章地球物理勘探75第六章勘探与取样108第七章勘探点的测量125第三篇岩土测试第一章室内试验132第二章圆锥动力触探试验171第三章标准贯入试验185第四章静力触探197第五章载荷试验218第六章现场剪切试验234第七章旁压试验252第八章扁铲侧胀试验263第九章波速测试269第十章岩体原位测试280第十一章地基土动力参数测试290第十二章土壤氡测试319第十三章土、水腐蚀性测试321第四篇地基评价和计算第一章设计基本原则和荷载的基本概念329 第二章地基土物理力学性质指标统计332 第三章地基土中的应力分布341第四章地基变形验算359第五章地基土承载力的确定384第五篇特殊性土勘察和评价第一章湿陷性土418第二章红黏土445第三章软土455\第四章填土463第五章膨胀岩土468第六章冻土488第七章盐渍岩土498第八章混合土509第九章污染土513第十章风化岩和残积土518第六篇特殊地质条件勘察和评价第一章岩溶和土洞525第二章滑坡和崩塌536第三章泥石流558第四章采空区567第五章地面沉降575第六章地震580第七章地质灾害危险性评估605第七篇各类工程勘察和评价第一章房屋建筑和构筑物615第二章动力机器基础628第三章地下工程643第四章水上工程682第五章核电厂693第六章线路、机场场道和桥涵705第七章固体废弃物堆场731第八章既有建筑物748第九章罐、塔、仓等构筑物754第八篇基础工程与地基处理第一章浅基础768第二章深基础779第三章基坑工程823第四章边坡工程867第五章地基处理902第六章现场检验与监测956第九篇地下水第一章地下水的类型及其特征976第二章地下水的性质980第三章水文地质测试993第四章地下水的不良作用1016第五章工程降水1029附录附录I 地层符号1045附录Ⅱ岩层倾角换算表上1046附录Ⅲ法定计量单位及其换算1048附录Ⅳ国内外岩土工程及工程地质主要技术标准目录1055索引1079。

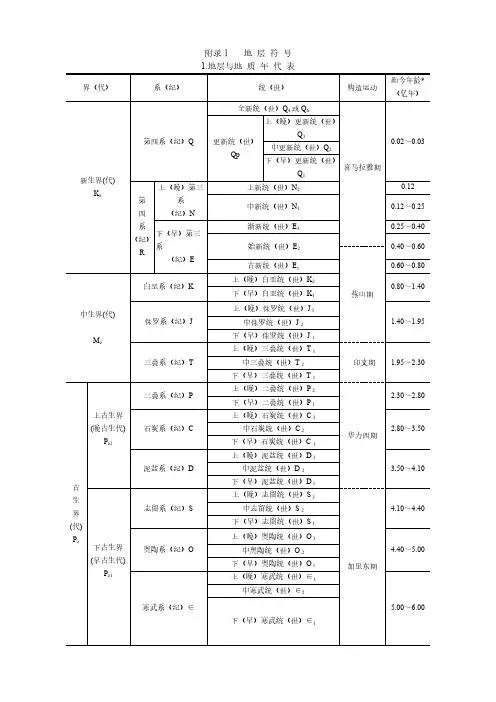

附录Ⅰ地层符号1.地层与地质年代表界(代)系(纪)统(世)构造运动距今年龄* (亿年)新生界(代)K z第四系(纪)Q全新统(世)Q4或Q h喜马拉雅期0.02~0.03更新统(世)Qp上(晚)更新统(世)Q3中更新统(世)Q2下(早)更新统(世)Q1第四系(纪)R上(晚)第三系(纪)N上新统(世)N20.12中新统(世)N10.12~0.25下(早)第三系(纪)E渐新统(世)E30.25~0.40始新统(世)E20.40~0.60燕山期古新统(世)E10.60~0.80中生界(代)M z 白垩系(纪)K上(晚)白垩统(世)K20.80~1.40下(早)白垩统(世)K1侏罗系(纪)J上(晚)侏罗统(世)J 31.40~1.95中侏罗统(世)J 2下(早)侏罗统(世)J 1三叠系(纪)T上(晚)三叠统(世)T 3印支期 1.95~2.30中三叠统(世)T 2下(早)三叠统(世)T 1古生界(代) P z上古生界(晚古生代)P z2二叠系(纪)P上(晚)二叠统(世)P 2华力西期2.30~2.80下(早)二叠统(世)P 1石炭系(纪)C上(晚)石炭统(世)C 32.80~3.50中石炭统(世)C 2下(早)石炭统(世)C 1泥盆系(纪)D上(晚)泥盆统(世)D 33.50~4.10中泥盆统(世)D 2下(早)泥盆统(世)D 1下古生界(早古生代)P z1志留系(纪)S上(晚)志留统(世)S 3加里东期4.10~4.40中志留统(世)S 2下(早)志留统(世)S 1奥陶系(纪)O上(晚)奥陶统(世)O 34.40~5.00中奥陶统(世)O 2下(早)奥陶统(世)O 1寒武系(纪)∈上(晚)寒武统(世)∈35.00~6.00中寒武统(世)∈2下(早)寒武统(世)∈1续表界(代)系(纪)统(世)构造运动距今年龄* (亿年)元古界(代) P t上元古界( 晚元古代)(P t2)震旦系(纪)Z上(晚)震旦统(世)Z 3或Z h蓟县 6.00~17.00中震旦统(世)Z 2下(早)震旦统(世)Z 1或Z a下(早)元古界(代)P t1吕梁17.00~25.00太古界(代)A r五台,泰山25.00~35.00远太古界(代) >35.00*综合国内外年表的控制数据。

5.4.1.6水文地质建设项目项目工程基础1m,其基础下第一岩土层单层厚度Mb>1m。

根据《工程地质手册》(第四版)及项目区工程地质剖面图分析可知,基础下第一岩土层为粉质粘土,粉质粘土渗透系数在10-7cm/s~10-4 cm/s之间,且分布连续、稳定。

评价区域的岩土类型主要为粉质黏土。

通过查询《水文地质手册》可知,其属于弱透水性岩土,不属于潜水含水层且包气带岩性(如粗砂、砾石等)渗透性强的地区。

区域地下水之间土质为粉土和粘土层,含水层之间联系较密切。

该地区以大气降水入渗补给为主,沟,渠,坑侧渗补给为辅,地下水的流向与地势坡降基本吻合,由西南偏向东北,水力坡度0.34‰。

地下水是区域工农业生产和人民群众生活的主要水源。

漯河市地下水水文地质见图5.4-2。

图5.4-2 漯河市地下水水文地质剖面图5.4.1.7评价区域地下水水质现状根据地下水现状监测结果可知,评价区内地下水监测点位的pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数等监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准要求。

5.4.2 地下水污染途径项目对地下水可能产生影响的途径主要有三个,一是液体储罐、输送管道发生泄漏污染地下水,二是污水处理站发生事故,污水池内废水渗透至地下污染地下水;三是生产设备故障导致反应物泄露至车间地表,进而污染渗透至地下污染地下水。

项目对地下水的污染途径主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土,再进入包气带,在包气带污染可以得到一定程度的净化,不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

5.4.3 地下水评价等级判别依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016),本项目属专用化学品制造,为I类建设项目,项目评价范围内无集中和分散式饮用水水源地,项目地下水环境敏感程度为不敏感,因此,确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

划分依据见表5.4-1。

表5.4-1 地下水环境评价等级判别表根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)二级评价技术要求,评价需根据建设项目特征、水文地质条件及资料掌握情况,选择采用数值法或解析法进行影响预测,预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响,提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

附录Ⅰ地层符号1.地层与地质年代表

界(代)系(纪)统(世)构造运动距今年龄* (亿年)

新生界(代)

K z

第四系(纪)Q

全新统(世)Q4或Q h

喜马拉雅期

0.02~0.03

更新统(世)Qp

上(晚)更新统(世)

Q3

中更新统(世)Q2

下(早)更新统(世)

Q1

第

四

系

(纪)

R

上(晚)第三系

(纪)N

上新统(世)N20.12

中新统(世)N10.12~0.25

下(早)第三系

(纪)E

渐新统(世)E30.25~0.40

始新统(世)E20.40~0.60

燕山期

古新统(世)E10.60~0.80

中生界(代)

M z 白垩系(纪)K

上(晚)白垩统(世)K2

0.80~1.40

下(早)白垩统(世)K1

侏罗系(纪)J

上(晚)侏罗统(世)J 3

1.40~1.95

中侏罗统(世)J 2

下(早)侏罗统(世)J 1

三叠系(纪)T

上(晚)三叠统(世)T 3

印支期 1.95~2.30

中三叠统(世)T 2

下(早)三叠统(世)T 1

古生界(代) P z

上古生界

(晚古生代)

P z2

二叠系(纪)P

上(晚)二叠统(世)P 2

华力西期

2.30~2.80

下(早)二叠统(世)P 1

石炭系(纪)C

上(晚)石炭统(世)C 3

2.80~

3.50

中石炭统(世)C 2

下(早)石炭统(世)C 1

泥盆系(纪)D

上(晚)泥盆统(世)D 3

3.50~

4.10

中泥盆统(世)D 2

下(早)泥盆统(世)D 1

下古生界

(早古生代)

P z1

志留系(纪)S

上(晚)志留统(世)S 3

加里东期

4.10~4.40

中志留统(世)S 2

下(早)志留统(世)S 1

奥陶系(纪)O

上(晚)奥陶统(世)O 3

4.40~

5.00

中奥陶统(世)O 2

下(早)奥陶统(世)O 1

寒武系(纪)∈

上(晚)寒武统(世)∈3

5.00~

6.00

中寒武统(世)∈2

下(早)寒武统(世)∈1

续表

界(代)系(纪)统(世)构造运动距今年龄* (亿年)

元古界(代) P t

上元古界

( 晚元古代)

(P t2)

震旦系(纪)Z

上(晚)震旦统(世)Z 3或Z h

蓟县 6.00~17.00

中震旦统(世)Z 2

下(早)震旦统(世)Z 1或Z a

下(早)元古界(代)P t1吕梁17.00~25.00

太古界(代)A r五台,泰山25.00~35.00

远太古界(代) >35.00

*综合国内外年表的控制数据。

附录Ⅲ法定计量单位及换算

1.我国的法定计量单位

我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:

⑴国际单位制的基本单位(见附表3-1);

⑵国际单位制的辅助单位(见附表3-2);

⑶国际单位制中具有专门名称的导出单位(见附表3-3);

⑷国家选定的非国际单位制单位(见附表3-4);

⑸由以上单位构成的组合形式的单位;

⑹由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位的词头(见附表3-5)。

国际单位制的辅助单位附表3-2

国际单位制中具有专门名称的导出单位附表3-3

用于构成十进倍数和分数单位的词头附表3-5

注:⒈周、月、年(年的符号为a),为一般常用的时间单位。

⒉[ ]内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。

⒊()内的字为前者的同义语。

⒋角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。

⒌升的符号中,小写字母l为备用符号。

⒍r为“转”的符号。

⒎人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。

⒏分里为千米的俗称,符号为km。

⒐104称为万,108称为亿,1012称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。

2.常用法定计量单位与非法定计量单位的换算

说明:⒈法定单位时今后必须采用的计量单位,非法定单位是指今后不应该采用的计量单位。

⒉书写时,须注意量和单位字母的大小写及斜正体。

⒊换算单位中黑体字为法定单位之间的换算式。

⒋国际单位制(SI)采用长度、质量、时间、电流、电力学、热力学温度、物质的量及发光强度为基本量,其相应的量纲符号分别为L、M、T、I、○H、N、J。

⒌“SI导出单位”系指有专门名称的SI导出单位。

⒍目前出版的技术规范中,换算时均采用近似的方法,如1kgf/cm2=10tf/m2=98.0665kPa=100kPa等。